名向崎今昔

2023/10/24(撮影)・2025/03/25

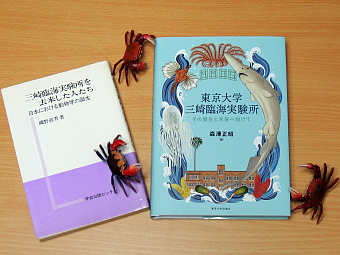

2023年10月30日、私にとっては三浦半島の魅力に憑りつかれた聖典(!?)の一つともなっている、あの文献の意志を継ぐ書籍が発刊されました。 それが『東京大学三崎臨海実験所その歴史と未来へ向けて』/森澤正昭 編(東京大学出版会)です。これは、磯野氏のまとめ上げた三崎臨海実験所の創設期から昭和時代までの歴史的な歩みを、平成、そして令和へと繋ぐ正統なる後継本と言えるでしょう。磯野氏の当該本が既に絶版となって久しい現在、こちらは比較的入手が容易となっていますので、興味のある方はこの機会に手にとってみてはいかがでしょうか。磯野本では語られていなかった追記や、平成・令和期の興味深い記述(グリーンハウスの通称の由来とか)も見受けられて、読み応え十分です。 そんな中でも特に私の目を引いたのは、第1章の4項にある油壺移転後の実験所と周辺の地勢について述べられた「名向崎は実験所の敷地の一部である。」という一文。そして、同章5項での実験所の大拡張に着手する手始めとして、「まず、対岸の名向崎2,365坪を含む隣接地7,444坪を購入と交換で入手し、それにより実験所の敷地面積は、油壺移転時に購入した7,200坪の2倍強なった。」とする記録。実はこの経緯は磯野本でも記されていたのですが、括弧文内にてサラリと流されている(106頁5行目参照)ため、私は今まで見落としてしまっていたのですね。 これらの事実を認識することにより、「あぁ!そういう事だったのか!」という一つの結論に辿り着くことが出来ます。そう、以前は立入禁止で謎のエリアとされていた名向崎の突端領域部分は、対岸にある三崎臨海実験所の所有地だったのです!この場所に行ったことのある人は気付いた方もいると思われますが、昔から名向崎突端への道路の行き着くドン詰まりには、【大学】と刻まれた謎の石柱がありました。しかし、これがまさか東京大学三崎臨海実験所の標示石柱だとは、当該施設の関係者以外、誰も気が付かなったのではないでしょうか。

この秘密のベールに包まれていた(!?)敷地は現在、『名向崎緑地』として公のものとなっています。これにはどのような経緯があったのでしょうか。 詳細な顛末は分からずじまいなものの、三浦市の公文書に大まかな流れが記載されていました。 これによると、三浦市が打ち出した計画に、緑の保全と創出を計画的に推進することを目的として平成10年度に策定した「三浦市緑の基本計画」というものがあり、これを策定後の社会情勢の変化等に対応させるため全面的に見直し、「三浦市みどりの基本計画」として、平成20年3月に改定した資料というものがあります。どうやらこの改定段階で「名向崎緑地」がリストアップされたようですね。 この三浦市みどりの基本計画第4章において、 〔名向崎の旧東大所有地については、今後財務省と協議を進めながら、その保全について検討を進めます。〕 という文言が示されています。また、三浦市ホームページ内の『三浦市の都市公園・都市緑地』ページでは、リストの末尾注記に、 〔毘沙門児童公園、城ヶ島灯台公園、小松ヶ池公園、油壺公園及び名向崎緑地は、国有地の無償貸付を受けています。〕 とあります。かつて諸磯湾の港湾整備による埋め立てで苦い記憶(*1)をもつ実験所が、よくこの所有地を手放したなと思いましたが、所有権が移っても緑地保全は進められていく、という取り決め事があったのですね。結果、名向崎の突端は「緑地」として一般に立ち入れることになったものの、安全柵の設置くらいで、未だほとんど手を付けられていません。 私も敷地内をぐるりと一周して見ましたが、高台の突端という好条件にあるのにも関わらず、木々に覆われて周囲の眺望はまるで無し。おそらくフツーの人や観光旅行者がこの場所に来てしまったら、「なんだ、ココ?」と思うでしょうね。でも私はそれで、なんだかホッと安堵感を覚えたのでした。 今も昔も、名向崎周辺はこれくらいの雰囲気が丁度良いのです。 ※1 「三崎」の名を冠し、新種として発見されたミサキギボシムシの大生息地が実験所の対岸にあったが、埋め立てによってその場所での本種は全滅してしまった。 参考文献:『東京大学三崎臨海実験所その歴史と未来へ向けて』/森澤正昭 編(東京大学出版会)

『三崎臨海実験所を去来した人たち』/磯野直秀 著(学会出版センター) |