入船タイム・リープ 〜旧実験所時代の三崎の面影をたどって

現在、油壺にある東京大学理学部附属の三崎臨海実験所は、当初、三崎の中心部に程近い入船(現在の仲崎〜日ノ出バス停あたりの中間)の地に設けられていました。この実験所は三崎最初の木造二階建て洋風建築物であるだけに留まらず、世界に先駆けた東洋初の恒久的臨海実験施設としても歴史的に意義あるものです。にもかかわらず、今やその存在は過去の専門的文献の中にだけ語られ、かつて立設していた跡地には説明板ひとつ残されていない有様。これはあまりにも惜しいことです。 このまま三崎の町の記憶から入船時代の断片が消えていってしまう前に、なんとか面影を辿り、事実を拾い集めながら当時の様子を偲んでみることは出来ないものでしょうか。今回のレポートは、そうした思いから作成しました。尚、まるで自分が一から調べ上げたような書き方をしていますが、調査史料のほぼ大半は、磯野直秀氏の著書『三崎臨海実験所を去来した人たち』(以降、磯野本と略す)から情報を得ています。磯野氏がこの著書を刊行したのが、昭和も終わりを迎えようとしていた1988年、そこから平成の31年間を越え、令和の今の世にどのように変わっていったのかを知る上での定点観測の意味合いも込めています。 まずは三崎の入船実験所時代(明治初期)の交通事情から。その頃は鉄道やバスはもちろんなく、馬車すらも半島内では満足に開通していませんでした。そこで活用されたのが、東京へ魚介類を運ぶために発達した海路だったというわけです。磯野本では…(以下、茶色表示文は磯野本より引用) …三崎に達するには横浜から歩くか、東京の霊岸島(現中央区新川)から出る三崎行の汽船に乗るしか手がなかった。その東京―三崎間の航路は明治十四年(1881)に開設されたが、なかなか採算が合わずにいくつもの船会社が倒産・新設を繰り返していたので、三崎航路が中絶した時期もあったらしい。(中略)実験所が設立された頃からは一応東京―三崎航路が常時存在したらしいが、なにしろ魚介類の運搬が主で旅客は従の扱い、しかも小さな船で荒天のときは生きた心地がしない代物だった(事実、何度も沈没事故が起きている。)やや後の明治二十四年(1891)の記録では東京―長沢―松輪―三崎と寄港して東京―三崎間は十七銭、同二十五年の記録では東京―津久井―金田―松輪―三崎、あるいは東京―久里浜―下浦―三崎の航路で、東京―三崎間十銭。方々の港に寄ったから時間はかかっただろうが、船賃だけは格安だった。実験所の人々は十銭丸と呼んだそうで、それが明治三十年(1897)まで続き、ついで二十銭に値上げされたという。

この当時の様子をかなり具体的に書いた資料がありましたので、ここに抜粋してみました。 (*1)平坂恭介氏は「三盛丸」(動雑52巻9号)、大島廣氏は「通運丸」(採集と飼育23巻4-5号)と記述しているのが確認できる。

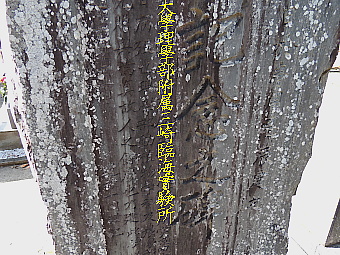

…三崎町時代の実験所の採集を最初に手伝った鈴木龍之助は、油壺時代になってから青木熊吉の姉のお寅とともに賄いをまかされ、大正十一年(1922)に没するまで実験所と縁が切れなかったらしい。 と、あります。おぉ!熊と龍と寅か、なんか字面だけ見るとスゴいことになってるな、とニヤリとしましたが、なんと先述の大島廣氏も同じようなオチを記述していたので、ちょっとシンパシーを感じてしまいました。100年経っても、人の感覚ってあまり変わらないんですネ。(それとも私が古いのか?) ちなみにこの大島廣氏の『昔の三崎』(採集と飼育23巻4-5号)というレポートも、具体的な体験談を読み易い文調で記述していますので、とても面白い資料となっています(氏の磯場での採集スタイルを披露した写真もスゴイ!)。興味のある方は是非ともご一読を。 さて、予備知識はこのくらいにして、これらをもとに、実際の三崎の町を訪ねてみましょう。 ◆ 丘氏の回想録にも登場する『紀の國屋』、これは名前からして今でも存続していそうな老舗風の宿屋であろうという感じに思われましたが、残念ながら今ではもう無いとのこと。ただし磯野本には、「やがて旅館は廃業したが、現在も百年前そのままの場所で文房具店を営み、実験所とは文具の取引で縁がつながっている。」とあります。そのお隣に龍さんの家があり、「子孫が今も変わらぬ場所で魚屋を営んでいる」ということです。これは現在ではどうなっているでしょうか。昭和時代の地図をもとに訪ねてみると、位置の特定は容易に出来るものの、その様相は変貌してしまっていました。両物件とも、建物自体は磯野氏が調査した頃と変わらないものでしょうが、紀の國屋さんに至ってはその名残の片鱗すら見付からず、あえて言えば一階の構造がかつての店舗部分であったのだろうなと推測できるくらいです。魚屋さんのほうは、つい最近までは看板が掲げられていたという記憶があったのですが、今回訪れた際には看板が外され、民家然とした外観に変わっていました。なんとも惜しいことですが、今後もどんどんとイメージするのが難しい状況になっていくのでしょうね。私も今回、せめて写真だけでも掲載しておこうかとも思いつつも、もはやこれは個人宅にあたるのではという懸念から控えさせていただきました。 激変・消失する町並みに落胆する一方、龍さんが確かにいたということを証明づけるものも実は存在しています。それは、三崎の光念寺にある鈴木家のお墓。ここに、実験所関係者が拠金して建立した立派な碑があるというのです。御住職に経緯を話し場所を教えていただくと、それは本堂向かって左手の一段上がった墓地に、かなり目立つ大きな石碑として確認できました。 『鈴木龍之助記念之碑』と刻まれたそれは、およそ百年にも及ぶ風雨浸食によりかなり文字が読み取りづらくなっていましたが、可能な限りで読み取っていくと… 《大正十二年二月九日於壱周忌辰建之》 《…龍之助君奉仕於東京帝国大學理學部附属三崎臨海實験所実及四十有余年之久矣大正十一年二月九日病歿也理學部動植物學科及農學部水産學科…》 大まかな感じで要約すると、「40年あまりにおいて臨海実験所に奉仕して頂いた龍之助氏の一周忌にこれを建てる。」といった、実験所有志の報恩の記念碑といったところでしょうか。それにしても、ここまでしっかりと「三崎臨海實験所」という文字が確認できるとは思いませんでした。ちなみに、熊さんのお墓も光念寺のお隣の本瑞寺にあります。慎ましやかながらも、しかし確かにはっきりと、実験所と三崎の繋がりは今も残っているのです。

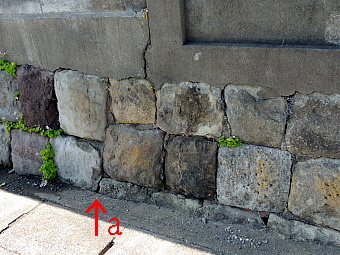

この写真によれば、実験所の建物は石垣を組まれた上に建造され、その直下は岩場となり、すぐに海が広がっています。今、駐車場手前に走っている道路は、かつては海岸沿いの岩場だったのです。 現在残っている石垣が当時のものであるかを判断するのは、非常に難しいところ。なにせ判別資料が唯一点しかなく、石垣部分の画像も遠景からしか撮られてないので、ちょっと小さすぎるのですね。私の撮った写真では、石垣の列パターンが途中で大きく崩れる箇所が存在(写真a部分)し、それが大きな手掛かりになるとも思われたのですが、それは後年になっての補修の跡ともとれるし、海へと降りるスロープ桟橋の背後に隠れた部分で判別不能ともとれるのです。これは今後の専門家の調査を待ちたいところです。 この石垣が当時のものと判明したら、是非とも解説表示板を!とも思いましたが、いや、こんな地味なものに一般の観光客は興味を示さないかも知れないですね。分かる人には分かる、くらいのほうが良い塩梅なのかも知れません。諸磯の隆起海岸しかり、旧跡・史跡にあまりガツガツしない三浦市観光課の奥ゆかしい(!?)姿勢、私はそれで良いと思います。それこそ百年経とうが、たどり着こうとする人はたどり着いちゃうのでしょうし。

(※以下、あくまで回想録をもとに組み立てた、私の妄想紀行ストーリーです。) 相州三崎町の心臓部。三崎揚場と呼ばれたそこは、漁船から魚を水揚げしたり、汽船の荷物を運び出すための板の桟橋が、幾筋も海に向かって突き出ている。霊岸島から汽船に乗ってやって来た客も、湾内で艀に乗り移り、桟橋へと運ばれてようやく三崎上陸となる。 港には紀の國屋の者が出迎え、寝食の厄介となる宿へと案内される。多くの商店で賑わう三崎の下町銀座界隈を抜けて宿にたどり着き、荷物を下ろすと、そこでようやく生きた心地となる。船内の魚臭や脂臭さで減衰していた食欲も、徐々に落ち着きを取り戻してきた。 気分転換も兼ねて、少し外をぶらついてみようと思う。 宿の隣には龍さんという人物がいて、我々の実習の手伝いや船の漕ぎ手をしてくれるようだ。ここから実験所までは歩いて一〜二分ほど、北条湾が見えてくると、その岸壁に目指す臨海実験所が見えてきた。建物は木造二階建ての洋風建築物、あまり大きなものではなかったが、平屋ばかりの三崎の町では、ひときわ目立つ存在をしている。一階は実験室・標本室・採集仕分け室・図書室があり、二階は宿泊室となっていたが、数人程度しか泊まれず、賄いもいないため、結局我々は紀の國屋さんのお世話になるというわけだ。 実験所の前庭で、ふと背後に視線を感じると、軒を連ねた平屋の家の窓から我々のことを興味深そうに見つめている顔があった。今はまだ気付く由もないが、その人こそ誰あろう、のちの名物採集人となる「三崎のロビアンコ」こと青木熊吉、熊さんなのであった……。 …とまぁ、ちょっと妄想を拡げ過ぎ(でも、全部史実に即してます)ですが、史料を基に三崎港→三崎下町商店街→入船実験所跡地と巡れば、当時の具体的な位置関係が明確に把握できて、理解やイメージも一層深まるかと思います。それはまるで、ちょっとしたタイムトリップ感覚。普段は気付けない魅力や視点を再発掘できる、懐かしくも新鮮な三崎紀行となることでしょう。 【文中に示した以外の参考文献】:絵葉書で綴る三崎のいま、むかし/三浦市教育委員会

北原白秋 その三崎時代/野上飛雲 著 科学知識 二巻/岡村金太郎 寄稿 動物學雑誌第52巻第9號 青木熊吉翁喜壽祝賀特輯號 寄稿全般 |

||||||||||||||||||||||||||||||||