�����Ղ�E�}��

�@�O�Y�s�ōł��L���Ȃ��Ղ�Ɩ����ƁA���Ɠ�����ł��傤���H������낢��Ȋϓ_��������̑���͕������ł��傤���A�m���x����j�`���I�w�i����l���Ă݂Ă��A���́w�����Ղ�x�͊ԈႢ�Ȃ����̏�ʂɌN�Ղ���ł��傤�B�O�Y�����̗��j������Ō������Ƃ̏o���Ȃ��O�Y�ꑰ���J��Ƃ������ƁA�����ďꏊ���O�Y���w�̊ό������ł�����قōs�Ȃ���Ƃ����_������A������l�����������m��܂���B �@���������]���҂̎����A���w���̍��ɖ��ك}�����p�[�N�ɖK�ꂽ�ۂɁA�����̏��Łu�n�ɏ�������҂��|���˂�Ղ肪����v�Ƃ������Ƃ�m�邱�ƂɂȂ�̂ł����A�̂���u���j���m���͐������D���A�R�n���҂��̓`���E�U��LOVE�v�Ƃ��������̎�n�D����ǂƂȂ�A�����ԋ����������ƂȂ��A�ق����炩���ɂ��Ă��Ă��܂����̂ł��ˁB����A�ʌ��ɂĂ悤�₭���̂��������������Ƃ��o���܂����̂ŁA���ɃE���\�N�Ԃ�̎����u�ĂĂ̋����ΏۂƂȂ����킯�Ȃ̂ł��B���A�]�k�ł����}�����p�[�N�̃`���E�U�����������X�X���Ȃ̂ŁA���o�|���̍ۂ͂����������ǂ����� �@���āA�����ʼn��߂āw�����Ղ�x�̊T�v�ɂ��Đ������Ă����܂��傤�B���̂��Ղ�́A���Ē��N�ɘj���Ă��̒n�����߁A���O�ɂ��ł�ł������O�Y�ꑰ�����{��������ՁB���Ȃ݂Ɂu�O�Y�ꑰ�v�ɂ��ď����ƁA�����߂����₽��ƒ����Ȃ邵�A�F����ɂ��ǂݔ���ꂻ���Ȃ̂Ŋ������܂��B�Ƃ肠�����������Ă����ė~�����̂́A�`���i�悵���j�Ƌ`�Ӂi�悵�����j�B���̓�l�͕��Ǝq�ŁA�ꑰ�I���̒n�ƂȂ邱�����قɂ������V���̏��c�B������Ƒ҂��āA���ꂶ�Ⴀ�������ĒN�Ȃ̂�!?�Ǝv���邩���m��܂��A�u�����v�Ƃ́A�`�����o�Ƃ����ۂ̖@���Ȃ̂ł��B����킵���ł��ˁ[�B �@�܂�́A���̒n�Ŗ��𗎂Ƃ�����l���A�|���Œm��ꂽ�O�Y�ꑰ�̂��ƌ|�Ƃ��ē`�����Ă����}�����I���邱�Ƃɂ���āA�O�Y�ꑰ�̖��O���������Ƃ����̂��A���̂��Ղ�̎�|�Ȃ̂ł��B�c�Ȃ���A�ό��C�x���g�I�ȃm���Ō�������ėǂ��̂��ȁH�Ƃ��v���܂������A����ƂȂ�r��l�̊C�݂͐��V�����ւ��āA���Ȃ��獻�l�̉^�������ԁI�}���̌����q�͂������A�C�����q�܂ł����Ђ��߂������Ԃ�ŁA������ƒ����ՂƂ͎v���ʖ��邢���[�h�ł��B�u�c�܂��A�吨�̐l�Ɍ��Ă�����������A���{�ɂȂ�̂����v�Ƃ������Ƃɂ��Ă����āA���܂�[���ɍl���邱�Ƃ͂�߂܂��傤�B

�@���̌�́A�`�����c�����u���҂��������҂�����炯��A�ӂ��Č�͌��̓y����v�Ƃ����A���̗L���Ȏ����̋�Ɉ����Ⴊ�r�܂�A�O�Y���ہu�a����v�ɂ��a���ۂ̉��t���E�s�ɍs�Ȃ��܂����B���A���܈�������N���Ȃ������̂ƁA�K�^�ɂ��}���ŋR�悷��n�̏������i�ɗ�������Ƃ��o�����̂ŁA�}���_�����n�܂�܂ł́A���̂��n�����Ƀx�b�^���Ɩ�����ނ����ςȂ��ł����B�i�ʐ^�͂��܂�ɂ���ɑ���߂��A���|�[�g�Ƃ͊֘A���������Ȃ��Ă��܂��̂ŏȂ��܂��B�j�ǂ̔n���������n�̎e�ȂǗR�����錌���̃T���u���b�h�炵���A��l�����Č������Ȕn����B����Ȓ��ł��A��̐��ʂɔ������C���̓������w�����Y�߁i�����Ԃ��ʁj�x�Ƃ����n���A���ɐl�������ăJ�����ڐ��������Ă����̂ŁA�ЂƖڂŋC�ɓ����Ă��܂��܂����B�����Ĉ��тɓƓ��̔������D�F�͗l�������w�����i�͂���イ�j�x�Ƃ��������n�A����͂Ȃ�ƃ��W���}�b�N�C�[���̎e���Ƃ������Ƃł��B���n�����܂�m��Ȃ����ł��A�������Ƀ��W���}�b�N�C�[�����炢�͒m���Ă܂��B�u���[�����[���A�͗l���L���C�����A�X�S�C�ȁI�v�ƃw���ɔ[�����Ă��܂������́A���킸���̓̍s���ɒ��ڂ��邱�ƂɌ��߂܂����B�����Ă��悢��}���_�����n�܂�܂��I

�@���̌�A�|�n���̒��ł����̂Ƃ��ڂ����l���̑O�ɁA���̎ˎ肽���������ɕ��сA�e�X��{������̓L��������o���Ă����܂��B���������ڂ̎҂��W�߂Ă����A�܂Ƃ߂ē��̂ւƓn���܂����B �@����͂��������������Ă���̂��Ƃ����ƁA�w���U�i�₾���ӂ�j�x�Ƃ����V���������ŁA�W�߂�ꂽ�������ɉA����ׂɈ��������ꂽ��̏��ɂ���āA���̓��̊}���̏��Ԃ����܂�̂ł��B�ꌩ�����悤�Ɍ������ł����A�悭����Ƃ��ꂼ��ɓƎ��̃J�X�^�}�C�Y���{����Ă���A���������ꂽ��͂������܁A���ꂪ�����̂��̂ƕ�����悤�ł��ˁB�{�[�����O�Ō����u�}�C�{�[���v�݂����Ȃ��̂ł��傤���B�Y������҂͂����Ɉ���O�ɏo�āA���������������Ă����̂ł��B����͊}���݂̂Ȃ炸�A���L�n�ł��s����d�v�������[���V���Ȃ̂ł����A�����ł͐�����A�i�E���X���قƂ�ǖ��������̂ŁA�������Ă���l�����������m��܂���B�������܂��܂��̏ꏊ�ɋ����킹�Ďʐ^���B���Ă����A����ɋA���Ă��璲�ג����ď��߂āA�����A���ꂪ�w���U�x�Ƃ����V���������A�Ƃ������Ƃ�m��܂����B

�@�w�}���Ƃ́x�Ƃ������R�������ł��q�ׂ܂������A�}���͑召�T�C�Y���قȂ�I������A���H�͐i�s���������ɂQ���������I���˂��w���}���x�A���H�͍��߉��ɂ���܂��Q�������鏬�I���˂��w���}���x�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���A���}���̂ق�������x�̍����˖@��v������܂��B���ꂪ����I�Ƃ��Ă�鏊�ȂŁA���݂ł͍����łR�����قǂ����J�Â���Ă��炸�A�������O�Y�������ł͗B��̃��A�Ȑ_���Ȃ̂ł��B�i���Ȃ݂ɁA���q�⊙�q�̂́w���L�n�x�ł��B�j �@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ܂�����ŁA�����������}�����猩�Ă������Ƃɂ܂��傤�B

�@�܂��͈�l�ځc�ƌ������A�|�n���ł́y�l�n��́z�̐��_����A��g�ڂƌ����������������̂��ȁH�c�Ȃǂƍl���Ă���ɂ��Ȃ��A�ˎ�͗\�z�ȏ�̑����œI���˔����A�삯�����Ă����Ă��܂��܂����B �@�u�v���Ă�����葬���I�v�u�ʐ^�B��Ȃ�������[�I�v�ƁA���߂Č����l�����͑呛���ł������A���͎������̈�l�B��͂�f�y�Ƃ͈Ⴂ�A���̔��͂�Տꊴ�����i�Ⴂ�ł��B��n����d���`���R��r�̋�����A�T���オ�鍻�o�A�����Č����ɔI�ɖ����������́u�o���b�I�v�Ƃ������C���ǂ������́A������C�ɐ���グ�܂��B���̔I�͗��Ɋ���Ղ��荞�݂���ꂽ���ނŏo���Ă���A���������ۂɂ͋C���s���ȉ��ƂƂ��ɖ̍��肪���ӂ�o���ƃA�i�E���X����A�u�z���}�����ȁH�v�Ƃ��v���܂������A���ہA��̓I�̎��߂Ŋϗ��ł��Ă������Ƃ�����A���̍���͊m���ɊC���ɏ���ĕY���ė������Ƃ��A������Ƃ��������ł����B

�@���}���͕����ʂ菬���ȓI�A�������߉��ɔz�u����Ă���̂ŁA�w�|��؈�i���ł������F���߉��̎˖@�j�x�E�w�n��؈�i�߂Ă������F�E�߉��̎˖@�j�x�Ƃ������A�}���Ȃ�ł͂̎˖@����I����܂��B���R�Ȃ��疽����x���オ��̂ŁA�O���ˎ���������������܂����B������ւA�قږ��������Ȃ��Ɗi�D�����Ȃ��V��I�ȗ��L�n�Ƃ̈Ⴂ�Ȃ̂ł��傤�B������������I�ȍl������A�����������Ċ���U�����Ђ��w����I�x�ƌĂ�A�������ɉ^�C�ޔ��ɉ��N�̗ǂ����̂Ƃ���Ă���Ƃ������ƁB �@�u�Ӂ[��A����Ȃ琥��Ƃ��ЁA�������Ă��~�����Ȃ��B���߂��炦��̂��ȁH�v�Ǝv������A�j����Ƌ��ɗL���ŔЕz����Ƃ������Ƃł����B���ނށc�A�ӊO�ƃV�b�J���Ƃ��Ă�Ȃ��c�B�܂��������A���N�ȍ~�̓����Ղ�̉^�c�ɖ𗧂Ă�ƌ�����Ύd���Ȃ��ł��ˁB

�@�������A���́u�����n�v�͑O�q�������ƕς�炸�w�����Y�߁x�Ɓw�����x�B�ǂ�����߂ł�������������ɂ��o���ƂȂ�܂����B�����������ŁA�w�����x�ɋR�悷��̂������̎ˎ��ł���Ƃ��������������B�����Ďׂȗ��R�ł͂Ȃ���ł����A�w�����x�̂ق����ǂ���Ȃ��H������Ɖ��������Ⴈ�����ȁH�Ƃ����C�����ɂȂ��ė��܂����B�ȂA���W���}�b�N�C�[���̎e�ł�����c�˂��H���A�����Ďׂȗ��R�ł́c�c�i�ȉ����j�B �@����Ȃ���Ȃ̂����ɋ��˂��i�s���čs���A�C�t���Ό�����Ɏc�����̂́A�w�����Y�߁x�Ɓw�����x�c�B�����A���ƌ����^���̔����!?

�@�����͋g�c�ˎ�Ɓw�����x�A����܂ł�������ɋC���̓������\��ő���o���A���������Ȃ��Ȃ��ł������܂��B����ɂď����̍s���͍Ō�̍Ō�A���H�̏��}���܂ł��ꍞ�݂܂����B �@�܂�ʼnĂ̂悤�ȋ������������Ƃ�t����Ȃ��A�ō����ɐ���オ�����r��l���w�����Y�߁x���Ăы삯�����܂��B���I�����Őɂ��������I����˂��O���Ă��܂��܂����B�ǂ�߂��ϏO�A�����ĉ��������҂��邩�̂悤�Ɍ������鎋���A���̐�ɂ́c�c�w�����x�I �@�S�I�����̊��҂́A���т̔n�Ə����ˎ�ɑ�����܂����B

�@�G�߂������Ȃ���R�[�X�̐i�s�����ւƌ��������Ƃ���̂ł����A�ǂ����Ă����K��Ԃ��ċt�����Ă��܂��܂��B���������s������x�O�x�c�A���͂�x�X�g�ő����R���f�B�V�����ł͂Ȃ��̂ł��傤���H���߂ēr�����������ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�A�ϏO���}�����Ă�悤�ȍs���͔����A�Â��Ɍ�����Ă��܂��B �@�u����́c�R�悷��̂�����t�ŁA�|�Ȃ˂�]�T�Ȃ���Ȃ����H�v�u�C�݂ɒ��������Ԗ����Ă��Ă��邩��A����̂����Ȃ�v �@���������ł���������͂��߁A���悢��s���ɂȂ��Ă��܂��B�����w�����x�I���̂܂܂ł́A���̃��|�[�g�̌������K���ڂ݂Ȃ̂�c�c�B �@����Ȗ��A�ˑR�w�����x�̋@��(!?)������A�����������l�q�Ői�s�����Ɍ�������܂����B���̋@���܂��ƁA���₩�ɐ�|��܂��I

�@�����āA���ʂ́c�c�c�c�c�S�I�����I �@��������́A�u���������[�[�[���I�v�Ƃ����I���W�����̖쑾�����ƂƂ��ɁA����܂łɂȂ����肪�����N����܂����B����!?�f�m��ʂӂ肵�āA�݂�ȍl���Ă��邱�Ƃ͓������ȁI���͏����Ƀ��W���}�b�N�C�[���̎e�Ƃ��āA�w�����x���������Ă����̂ɁB�i���������j �@�Ƃ�����A���Ƃ����h���}�e�B�b�N�Ȍ����ł��傤�B�����܂ł��Ȃ��A����͕�����Ȃ��K�`�����������̂ł����A�܂�ŃV�i���I�ł����������̂悤�Ȍ����ȓW�J�ɁA�������͖��_�ł����B�w�����x�Ɓw�����Y�߁x�̌�����Ƃ����̂��A���ʂƂ��Ă͂ǂ���ɂ��v����������߂邱�Ƃ��o���ėǂ������Ǝv���܂��B����ɂ��Ă��A�����ڂ��|���Ă������̓��P�|�Q�t�B�j�b�V���Ȃ�āA�n���ł��������Ȃ甃���Ă������������Ƃ���ł��ˁB

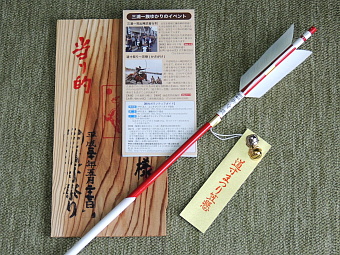

�@����͍���̊}���ɉ����āA�ő��I���̎ˎ肪���̖̂ʑO�ɂĔI���f���A��������V���B���ꂾ���I�������܂����̂ŁA�]�������肢���܂��Ƃ����A�����������Ă��܂��w�\�����x�ł��ˁB���ۂ͓I���������I�͊���U���Ă��܂��̂ŁA����Ȃ܂�����ȔI���f���Č�����̂͂��蓾�Ȃ��Ӗ��s���ȍs���Ȃ̂ł����A���̈�A�̗���͂����܂Ō`���I�Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤�B�i���L�n�ł́A�˂��Ղ̎c��u���I�v���g���āA�����ƕ]�����܂��B�j �@����ɑ��ē��̂́A����Ђ��Ђ��Ɩ|���Ȃ���A�����ςꂠ���ς�I�Ƃ������ԓx�������A���������͏�騂��グ�܂��B�����ĊϏO���犪���N���锏��B����ɂĊ}���_���̈�̎�����͏I���ƂȂ�܂��B�Ӂ[�ށA�z���g�Ɏ��Ƃ��܂��Ă��u�����ς�I�v�ȍՂ�ł���܂����B �@���N��41��ڂ𐔂����w�����Ղ�x�B����͂������ϗ������Ȃ̂ł����A�����Ŋς�ɂ͐\����Ȃ��A���ƌ����ėL���ƂȂ�Ɓu�Ȃ��Ȃ��`�v�Ǝv�����肷��킯�ŁA�����Łw����I�Ɣj����̃Z�b�g(\1000)�x�Ȃ̂ł���B����͍���̉^�c�ɑ����t�̈Ӗ��������āA���\�����V�X�e���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�u�}���ǂ������[�B�����v�~�����B�v�Ǝv�����略���B�u�ʂɂ������ċ������������B�v�Ǝv���X���[�Ƃ����������ŁB�����A���ꂩ������������Ă����ė~�����Ƃ����v������A��t�̂���łP�Z�b�g�킹�Ă��������܂����B �@���٘p�̊R���D���悤�ɑ����V�����̓r���ł́A�A�H�ɂ��l�X�̔j����ɕt����ꂽ��̉����A������������������ɋ����Ă��܂��B���̗������ȉ��F�́A�������q�̒����Ղ���߂�����t�B�i�[���̂悤�B����I�̔Ђ���Y�����̍����m���߂Ȃ���A�܂��������Ă݂����Ǝv���̂ł����B �@������̃��|�[�g�쐬�̐��m�������߂邽�߂ɁA����@��p��Ȃǂ��w���v�Вc�@�l�E����{�|�n��x��HP���Q�l�ɂ����Ă��������܂����B����������ł��Ȃ��A�F���◝��͂̊Â�����A�Ԉ�������߂ɂȂ��Ă��܂������������邩���m��܂���B�i���ɁA�}���Ɨ��L�n�̎���@�����݂��Ă���\�����ے�ł��܂���B�u���ˁv�Ƃ��A�}���ł������̂��ȁH�Ƃ��B�j�������e�͂��������܂��悤���肢���܂��B�ǂ����Ă��ʼn߂ł��Ȃ��R�X������肪����܂�����A���w�E����������ƍK���ł��B �Q�l�����F�O�Y�̗��j�V���[�Y �T�@�����̗��j�T�K�L�^�l�c�����@�� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||