武山初不動の麩菓子

暦(こよみ)の上での1月28日は、初不動の日。三浦不動尊霊場第一番札所として半島を代表する武山不動院も、この日ばかりは御多分にもれず盛大に法要が行なわれます。「初不動が終わらなければ、正月気分が抜けぬ」と言わしめるほどの晴れかな行事で、山頂にある寺院には老若男女かかわらず多くの参拝客が訪れ、参道にはさまざまな露店が立ち並びます。この露店の中には、この行事ならではのユニークな名物である麩菓子(?)が売られる店があるということで、現在でもその風習が息づいているのかを体感するために訪ねてみることにしました。

先述したように武山不動院は武山の山頂にあるため、ちょっとした山登りをすることになります。ルートは主に一騎塚・南武・北下浦・須軽谷の4つがあり、その内の一騎塚ルートは道路も舗装されて車でもラクに行けるのですが、初不動の当日は混雑渋滞や歩行者との事故を防ぐ上でも車輛通行禁止になるので要注意。参拝者はすべからく徒歩で登らなければならず、かなりの御高齢の方でも、杖を突きながら一生懸命に歩いている姿がとても印象的でした。この不動尊が如何に篤い信仰を受けているのかが分かる一場面ですね。清く正しい参拝風景というものを、久々に見た気がしました。 ということで私も古式に則り、まずは一騎塚にある「前不動」に参拝を済ませてから登ることにしました。何故ならば、かつての武山不動参拝を紹介した郷土書には、必ずと言っていいほど「・・・四つの登山道があり、これらの登山口には必ず前不動と呼ばれる石像の不動明王像が立ち、案内役をつとめてくれる。」といったニュアンスの紹介文が書かれているのです。 「おぉ!それならば『メガテンif』(*1)よろしく、私も不動明王をガーディアンに付けて武山を攻略させていただこうではないか!」と考えたのです。 (*1)『真・女神転生if…』のこと。アキラの専用ガーディアンにフドウミョウオウが登場する。…って、覚えてる人いるのかな? しかしながら実際、一騎塚の史跡におわしまします前不動に立ち寄る参拝者は、少なくとも私の行動していた前後には全く見受けられず、皆さん通りの向こうを素通りしていってしまいます。おぉぉい!由緒正しきお不動参りの作法はどうしたんだー!?と思いながらも、実は内心、私だけがお不動様をお供に付けているのだ、という少し得した気分になり、改めて前不動様に拝礼して、専属ツアーコンダクターをお願いすることにしました。ところがこの前不動さん、道案内の役目を全く務めてくれないばかりか、何の啓示や指針も与えてくれないまま、武の住宅街を延々と巡らされてしまうことに。(←原因は私の優柔不断さと、裏道探索好奇心にあるのかも知れませんが?)結局40分ほどロスをして、ようやく正規の登山口へと行き着くことができました。まぁ前不動さんも久々に、人間ふぜいと武の町なかを【ぶらり散歩】して見たかったのかも知れませんな。ということにしておきましょう。 さて、一騎塚の登山コースは以前にもバイクで何度か来たことがあるので(←だったらなぜ迷う?)、頂上への一本道にまで辿り着いてしまえば、健常者ならばほぼ苦にもならない初級登山道。途中、眺望のひらける見晴らし地点もあるので、飽きることなく登ることが出来ます。特にこの日は、早めに参拝を済ませた人々がもう既に下山してきていて、すれ違いざまに「お早うございます」「ご苦労様です」と声を掛け合うさまが清々しいです。そして時には、笹竹を肩に担いで降りて来る人も。その笹竹には、麩菓子やら羊羹・マシュマロなど、お菓子の袋が括りつけられています! すごく奇妙なインパクトだけど、何処かなにげに風情がある・・・。「笹竹をサラサラ揺らしながら山道を下りてゆく」という、こんな光景が令和の現代でも続いていることに、とても温かみのある、郷愁的な魅力を感じました。とにもかくにも、私はこれが見たかったのです! 逸る気持ちを抑えながら山頂付近へと到達すると、そこには多くの露店が立ち並び(山頂なのに!)、過去に訪れた静かな寺院風景とは思えないくらいの明るい賑わいを見せていました。

武山不動院の西門より境内に入ると、いきなりお菓子の付いた笹竹を売る露店が目に留まりました。文献や情報で見知ってはいたものの、やはり実際にその風景を目の当たりにすると、「ホントにこんなコトやってるんだ!」という新鮮な驚きと嬉しさが込み上げてきます。 この武山不動は「浪切不動」として、古くから海上安全・大漁満足を願う漁業関係者の信仰を集めてきた寺院です。そのため、この笹竹の縁起物土産は、笹竹を「釣り竿」、麩菓子を「魚」に見立てたものと言われています。こうしたユーモラスな謂れだけを聞いてみても実に微笑ましい風習で、私は一発でこの祭礼が気に入ってしまったのでした。漁師仲間同士がこの笹竹を担ぎながら参拝の道中ですれ違うと、「おッ、大漁ですネ!」などと声掛けする社交辞令もあるようで、なんだかまことに良い雰囲気を漂わせているのです。 またある俗な一説では、この笹に吊るされた麩菓子がユラユラと揺れるさまが牡馬のイチモツを連想させるところから、「馬の魔羅」などと呼ばれたりすることもあるようです。しかし「サカナ」にしても「イチモツ」にしても、現代のこの縁起物菓子の形態を見て、「なるほど!」と連想することが出来る人は少ないのではないでしょうか?今や麩菓子は小間切れにされ袋詰めされ、あろうことかマシュマロや一口羊羹、うまい棒やらニンジン(こめはぜ)までがブラ下げられている始末。おそらく昔は、長い一本ものの麩菓子を個別に吊り下げていたのでしょうが、それを窺い知れるような写真や絵図を見つけることは出来ませんでした。以下の文献は、辛うじて想像を巡らせることが可能な、貴重な記述であろうと思われます。

無事に麩菓子の露店販売の健在ぶりも確認できたので、色々と見て回る前に、何はさておき本堂の不動明王様に参拝を済ませておきましょう。 初不動の日は、普段は秘仏として見ることのできない御本尊様が開扉され、お目通りを叶えることが出来ます。ただ、相変わらず内陣の厨子まではかなりの隔たりがあって、しかも堂内は薄暗いので、スゴく見えずらいのですね。酉年の御開帳の期間にも来たことがあるのですが、その時のほうがハッキリと全体像が見渡せた気がします。いずれの時も写真撮影は禁止だったので、画像をお見せできないのがもどかしい。この仏像、超ー赤黒くてスラリとした立像で、すげえ格好良いんですよー!(←バカっぽい答え。)で、その実像があまり知られていないからなのか、普段から厨子の前で本尊の代理を務めている「前立不動」(まえたてふどう:これも格好良い)を本尊とカン違いしてしまう人もいるみたいです。 お参りを済ませたあと、本堂周辺で「お不動さん、バッチリ見えたー」という声をききましたが、「それ、前立不動ですよ」(チコちゃんのナレーター風に)と言ってあげたい。(←言ってやれよ!)

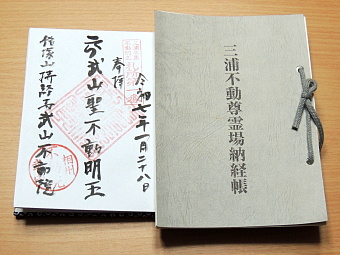

初不動法要の流れとしては、本堂に参拝し、御護摩祈祷をお願いした上でお札を頂く、というのが理想のようですが、ちょっとそこまですると例年くる羽目になりかねないなーということで、ここは御朱印のみで勘弁してもらうこととしました。お賽銭、いっぱいあげたし。…213円。(←いっぱい?) そして件の笹竹の麩菓子、これも欲しかったんですけどねー。1竿1000円というのも、まぁ許容範囲だったかな。でもこの笹竹を担いで、これから三浦三山(武山・砲台山・三浦富士)を横断するのってどうなのよ?初級者コースとは言え、さすがに舐めプなのでは!?更には、このまま京急さんに乗るのはギリ許せるとして(許せるの?)、山手線はあまりにも恥ずかし過ぎる!外国人に「Oh!タナバター!」とかってスマホで撮られて、誤った日本文化を伝える人間としてSNSデビューされかねない。いやそれ以前に、帰宅ラッシュにブチ当たっただけでも相当の顰蹙だろうなぁ…。 そんなわけで、笹竹麩菓子の購入は諦めました。お店の人は「(笹を取っ払って)お菓子だけを袋詰めにしたのもあるよ。」と言ってましたが、いやいや、それじゃあ私にとって意味ないんですよ。(でも、意外と袋詰めのほうを購入していく人は、けっこういました。) 少なからず未練を残しつつも、お昼近くなって更に混み出す境内を前に、そろそろ御暇することとします。 では、露店の屋台料理で腹ごしらえを済ませ、いよいよ三浦三山横断コースへ!…と向かったら、まさに次なるピークの砲台山へと続くコースに、なんと笹竹の麩菓子を担いだ「笹竹ハイカー」(!?)を見つけました!…うわー、いるんだ。やっぱ買っときゃ良かった〜。(←山手線を忘れてる。)

その後も砲台山〜三浦富士へと歩く道中、これらの先行するハイカーを追い抜いていく過程で、チラホラと笹竹を担いでいる人々を目にしました。 皆さん、地元の人らしく、ご婦人・ご高齢の方とさまざまでしたが、「何てことは無いよ」といった慣れた感じで歩いているのが、もの凄くシュールな光景に映って面白かったです。だって、しっかりとした山道を、七夕の笹飾りみたいなのを担いで歩いてるんですよ!?事情を知らないハイカーが見たら「何故に!?」と混乱すること必至。それはまるで、コトノバドライブのような幽玄の世界に迷い込んだかのようです。(←ゴーインに芦奈野ネタ突っ込んできたぞ。) そんなこんなで三浦富士山頂へと到達し、浅間神社奥宮にて休憩をとっていると、先程の挨拶を交わした笹竹ハイカーの人と合流したので、いろいろとお話を伺うことが出来ました。 現在、笹竹麩菓子を売る露店は2軒だけになってしまい、一方は露天商が、もう一方は武山の観光協会が販売しているのだということ。観光協会のほうの笹竹は地元の人間が協力して刈り取り、お菓子を付けて準備をしてきたものを、当日自分たちが買い求めるということで、まぁ、地元の付き合いというか、祭礼の寄付金みたいな意味合いも込めているのでしょう。そう言われてみれば、観光協会の露店のほうは、お互いが知り合いみたいな口調で販売をしていた感じでした。一方、露天商のほうは屋台での笹竹の陳列方法が美しく、写真的に見映えします。お互いに吊るされているお菓子の数や種類も違いがあるので、どちらを選ぶかはアナタのお好み次第、ということでしょうかね。(←買ってないヤツが偉そーに言うな!) お話を伺いがてら、笹竹の麩菓子もお借りすることが出来たので、浅間神社奥宮様を交えて写真を撮らせていただきました。あぁ良かった、これで少しばかり笹竹麩菓子の所有欲求を満たすことが出来ました。…でもこれって、初不動と富士講を絡めちゃっても大丈夫なのかな?まぁ正月のお祭りみたいなものだから、良しとしてもらいましょう。お礼にお賽銭をいっぱい…と思ったら、小銭がないッ!というわけで、ここは23円。すまぬすまぬ。

というわけで、ここからは一般コースを離れ、若宮神社へと続く裏ルートを通って下山。こちらはかなりの急傾斜と、昼なお暗いシダ群生の蔓延る湿った谷あいの道でした。あれほど見かけたハイカーも、私以外の往来は一切なしで、麓の若宮神社に到着。まるで深山のような神秘的な空気に包まれた神社に参拝をして、三浦三山横断のシメとしました。 あぁ、これなら笹竹麩菓子も持って来れたなぁ……。(←だから、山手線が!)

最後に、この笹竹麩菓子にまつわる微笑ましいエピソードを文献にて見つけたので、ここに載せておきます。

「寛容な心になりましょう。」(←今さら「ふてほど」ネタか。) 参考文献:三浦半島の一年 ―祭礼と年中行事―/田辺 悟・金子和子 共著

新横須賀市史 別編 民俗/横須賀市 編 三浦半島 干支守り本尊八佛霊場めぐりガイド/干支守り本尊八佛霊場会 監修 三浦半島の歴史をたずねて/高橋恭一 著 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||