鴨居のとっぴきぴー

とっぴきぴー………、そもそも「とっぴきぴー」って何なのだろう? 最初の疑問は、まずそれですよね。けれど、この伝統芸能を調べていくうちに、そんなコトなどどうでも良くなる衝撃の写真を目にしてしまいました。 それが、『ひょっとこなどの仮面を被った演者たちに襲い掛かる、大きな着ぐるみのタコ(!?)』の一場面……! 「どういうコトなのよ??これ!?」長らく三浦半島を訪ねてきた私も、初めて目にする光景です。前回の『飴屋踊り』と同様、これまで有名すぎるお祭りや行事・芸能にはあまり興味のなかった私ですが、これは考えを改めざるを得ない状況になってきました。まだまだ三浦半島には、知られざる隠された魅力というものがあるものなのですね。 この「とっぴきぴー」の全体的な取材調査はもちろんですが、しかしまぁ、何はともあれタコですよ。とにかくこのタコを見てみたい!そしてその演じぶりを生で堪能し、タコとお近付きになってしまいたいという思いが、強く心の中に湧き起こってしまいました。 まずは「とっぴきぴー」に関する基本事項をしっかりと踏まえつつ、さっそく向かいましょう!横須賀市・鴨居の脇方地区へ――。

なかなか見ることのできない練習風景に遭遇し、さらには踊りの大まかな流れも把握できたことは大きな収穫です。何よりこの時点で、今回のメインであるタコの演技を練習ながらも思いっきり間近で堪能し、《タコと触れ合う魅惑の浜辺》という極私的な当初の願いはもう充分に達せられてしまったワケなのですが、それではこの旅レポが盛り上がらないので、詳細は本番までお預けとさせて下さい。

そんな彼らが、ふと練習の手を休めて港の方を見つめます。「何なんだろう?」と思っていると、お神輿を積んだ漁船が、たくさんの大漁旗をはためかせながら出港してゆきます。いわゆる『海上渡御』という神事なのですね。この日の鴨居は須賀神社の祭礼を中心として、あらゆる地区から、もうやたらめったらお祭りごとをやっているのです。「とっぴきぴー」も、実はこの祭礼のプログラムの一つ。ただし、どの地区もやっているというわけではなく、脇方地区だけにしか伝承されていないというところが、特徴的かつ稀少な行事と呼ばれる所以でもあるわけです。

漁船は4隻ほど並んで突堤を抜け、観音崎付近で海への感謝と大漁祈願を願い、約2時間をかけて再び鴨居港へ戻ってきます。その後は漁協の建物脇に鎮座する竜宮様への感謝のお神楽舞があるということ。「とっぴきぴー」が始まるまでに、こんなにも神事が満載だとは思ってもいませんでした。再び稽古を始める少年たちの練習風景もまだまだ見ていたいのですが、ここはひとまず竜宮様へと向かうことにしましょう。

幸いにも神楽舞の直前で雨は収まり、神事は滞りなく行なうことが出来ました。祈祷の言葉に海上安全・大漁満足・五穀豊穣に加え、子孫繁栄という願いも聞き取れるこの神楽は、脇方地区における中核の神事なのかも知れません。ちなみにこちらの神楽舞は、神主さんが仮面を被って舞うようなことはないようですね。小網代の白髭神社の龍宮神楽では天狗の面を被っていたのですが、やはり神社によってその形式はまちまちのようです。 この神楽の場で、脇方地区の世話役のような方を見つけたので、「とっぴきぴー」について伺うと、興味深い情報を聞かせていただきました。お話によると、この「とっぴきぴー」に文献的な資料がないのは、親から子へと口伝的に受け継がれていくものだからだということ。つまり親が『ばか』や『ひょっとこ』をやっている家の子は、宿命的にそれを受け継ぐのだそうです。だから子どもが出来なかったり、子が地元を離れてしまったりするとマズイわけで、これまでにもたびたび途絶の危機というのはあったようです。そうした意味でも、子孫繁栄の祈願はより重要ともとれますね。 また、今ではもう行われていませんが、鴨居八幡神社に立てられている幟旗よりもずっと高く、布地も分厚くて立派な幟旗を「とっぴきぴー」上演の開催告知として、かつては立てていたということ。幟旗自体は今も大切に保管されているが、なにより幟旗を立てるのに50人くらいの人手がいるシロモノなので、近年は立てることもなくなってしまったそうです。 そして最後に念の為、「雨が降ったらどうなりますか?」とおそるおそる訊ねてみたところ、「まずやらない」というキッパリとした返事が返って来てしまいました。やはりお囃子に使う笛太鼓が濡れてしまうのが理由のようです。ふと上空を仰ぎ見ると、青き夏の空。しかし、房総半島方面を見渡すと、再び不穏な黒い雲が重くのしかかっているではありませんか!?あの雲が来る前に、なんとか早目に「とっぴきぴー」を始めてはくれないものでしょうか。 はやる気持ちをよそに、開催は定刻通り12時15分からとのこと。さて、どうなる?「とっぴきぴー」!?

開演まであと15分、これはギリギリ間に合うか?と思ったのも束の間、8分後、大気の流れが変わると共に小雨がちらつき、やがて強い雨へと変わってきました。太鼓をすぐさまビニールで保護し、漁具小屋に避難する演者の皆さん。ただし、その顔には落胆の表情はありません。「ただの通り雨だよ。すぐに止むよ。」と言ってくれます。今は漁師町に育った彼らの勘に頼るほかはありません。あれ?というよりも、ここはなにより神サマにお願いしたほうが良いのかな?そもそもこの「とっぴきぴー」って、神事なのですからね。 しかし、雨はますます強くなり、もはや吹き降り状態に!おいおい神サマ!予定時間になっちゃうですよ!?タコの踊り、見たくないのですか!? ……別に見たいのは私のほうであって、神サマはそれほどタコには興味がないのかも知れませんが、この願いは見事に通じ、12時15分には雨は小康状態に。その後の降雨の動向を伺うために10分程度遅らせて様子を見てから、ついに開演決定が下されたのでした! ◆ 舞台の袖には、手早く囃子方の演奏エリアが設けられ(と言ってもゴザだけど)、大太鼓一人・小太鼓二人・そして笛一人がスタンバイ。民俗調査報告書の資料などでは、ここにすり鉦一人が加わるということでしたが、今回は確認できませんでした。『ばか』や『ひょっとこ』などの演者の準備を待つ間、囃子方は楽器の調子を整えます。太鼓はまぁ、威勢のいいお姉ちゃんたちが小気味よく叩くのですが、♪ピヒョロ〜ロ〜リロ、ピヒョロ〜ロ〜ロと聴こえる笛の旋律は、お祭りっぽい感じはあるものの、どこかせつない、寂しげな印象にも受け取れます。それはまるで、RPGのフィールド画面の『荒野』をゆっくりと歩いているような感じ、かな(!?)(←※すいません、多分これ私だけの感覚です。) 「とっぴきぴー」とは、この囃子の調子から名付けられたといわれていますが、とてもそのようには結びつけられませんでした。なんかオノマトペ的にも、もっとキビキビとして忙しないようなイメージを持っていたのですけどね。ただし、これはまぁこれでも良しとしましょう。なにより、里神楽という素朴なイメージには確かにマッチしてるのですから。 そうこうしているうちに舞台準備も整い、天気も急速に回復してきました。いよいよ、「とっぴきぴー」踊りの始まりです!

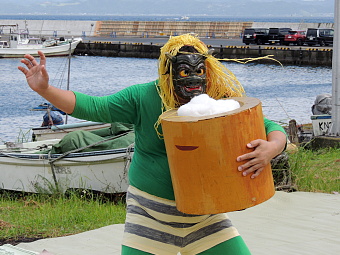

特筆すべきは、『ばか』がとてもいい味を出して演技をしていること。一気にファンに(!?)なりますよ。役名は『ばか』なんてトンデモなく酷いネーミングを付けられてますが、ここでは間違いなく「スター」です。『ひょっとこ』や『おかめ』だって充分に滑稽な姿をしているのですが、彼らがマトモに見えてきてしまうくらいのインパクトなのです。そして『青鬼』、これは当初、私は『高木ブーのカミナリさま』かと思ってましたよ。緑の全身タイツにトラパンツなんて、これ絶対に狙ってるでしょ!? 突っ込みどころ満載のステージはあっという間に終わり、続いては子どもたちによる『鯛釣り』が始まります。

練習の甲斐あって、囃子に合わせて踊りをこなす様は大人に引けをとりません。リハーサル通りの流れを卒なくこなし、いよいよ佳境の釣りシーンへと入りました。まずは一投目で藁草履を釣り上げ、お約束の笑いを誘います。さらに二投目では空き缶、続いてはなんとお菓子のポテトチップスを釣り上げて、会場を大いに沸かしていました。これは民俗調査報告書や情報にもなかった、新たなる現代風アレンジですね。練習中に少年たちが提案したアイデアが、見事に功を奏しました。 そしていよいよタコの登場です!『怒り狂って襲い掛かる』という設定のタコなのですが、ラブリーな着グルミのためにまるで凄味がありません。しかも今までお行儀良く体育座りをしていたタコが何故!?と、話の内容を把握していない人が見たら「???」な流れですが、それはそれで予想外の展開が面白いのではないでしょうか。『えびす』の扇子で撃退されたタコたちが、再び岩場に戻って体育座りするのも、非常に滑稽。当人たちはウケを狙って意図した行動ではないのでしょうが、「何でだよっ!?そこ座っちゃう?」と、思わずツッコミを入れたくなってしまいました。とにかくこの時点で会場は大盛り上がりになり、みんなが笑顔になっています。ふと気づくと、囃子方の人たちまでが笑いを堪えながら演奏を続けている姿を見つけ、今まさに会場が一つとなった感覚を覚えました。 悪戦苦闘のすえ、ようやく鯛を釣り上げると、会場は拍手に包まれます。『えびす』たち三人の万歳とともに、飛び交う「おひねり」。確か『飴屋踊り』の時も、このような光景を見かけました。三浦半島には、結構こうした風習って残っているんですね。私は思わず硬貨むき出しのままお金を投げ入れてしまいましたが、次回はおひねり状のものを作って、『人生初おひねり』というものも実行してみようと思うのでした。 渚に絶え間なく響く拍手と歓声は、踊りのフィナーレまで続きます。夏の陽射しや潮風を感じながら、長閑な漁師町の浜を舞台に繰り広げられるこの踊りは、他に類を見ない素朴で稀少な、そして何より楽しい芸能神事でした。これはお世辞や体裁ではなく、ホントに時があっという間に感じられた程です。可能ならば『獅子踊り』や『狐とり』など、他の演目も併せて見てみたかったところ。鴨居・脇方地区の方々にはこれからも絶えることの無いよう、継承を続けていって欲しいと願わずにはいられません。 【スペシャル・コンテンツ!!】 タコ好き・着ぐるみ好きの方、「とっぴきぴー」の小道具や小ネタ画像を見たい方は、以下のページに追加掲載しました。興味のある方はどうぞ! 参考文献:三浦半島の一年−祭礼と年中行事−/田辺 悟・金子和子 共著

横須賀市博物館研究報告『あめやおどりととっぴきぴいおどり』/高橋恭一 著 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||