海岸線が南北にのびる日立市は、常磐自動車道やJR常磐線、国道6号、245号が市内を縦断し、その沿線に工場が並ぶ一大工業都市です。

また長い海岸線には、6ヵ所もの海水浴場をもち、市街を一望する神峰山には動物園や遊園地などのレジャー施設もあります。

日立駅前には「日立シビックセンター」がそびえ、ショッピングアーケードやオフィスビルなど、近代的な町並みが広がっています。

| |

6月1日現在の人口と世帯数

人口174,392人(-111)

男 86,859人(-73)

女 87,533人(-38)

78,205世帯(+15)

※( )は前月比

5月の出生数 71人 |

|

|

|

|

| ●●となりのまちから●● |

|

|

|

|

平 和 の 鐘

JR日立駅前に設置してある平和の鐘は、終戦50周年を記念し、

永久に戦争のない平和な世界の実現を願う市民のシンボルとして建設されました。

季節にあわせたメロディーが1日5回(午前8時・10時、正午、午後3時・6時)

奏でられますので、ぜひ耳を傾けてください。 |

|

|

|

国指定重要文化財 『日立風流物』

豪華絢爛(けんらん)たる巨大なからくり仕掛けの山車(だし)、

鳴り物演奏とともに磨き上げられた技を駆使して演じられる人形芝居など、

さまざまな魅力を満載し、観る人を魅了する日立風流物…。 |

|

|

「日立」という名称の由来

「水戸黄門」として人々に広く知られている、水戸藩二代藩主・徳川光圀が、当時の日立地方を度々おとずれ「日の立ち昇るところ領内一」 といったという故事に由来するといわれています。 |

|

| 日立市のいろいろメモ |

| シンボル | |

| お国自慢 | |

| 名産品・おみやげ |

| 木彫工芸品 | ひたち竹人形 | 干シイタケ | しいたけうどん | 梅のかりかり漬 |

| いわしのごま漬 | ブドウジャム | イカ昆布 | ひたち味噌 | 三色風流最中 |

|

| 出身者 | |

| 歴史上の人物 |

| 大窪久光 | 照山修理 | 連山和尚 | 白兎園宗端 | 大窪詩佛 | 日渡桃洞 | 大窪淳一郎 |

|

| 姉妹・友好都市 | |

| イベント・伝統行事 | |

| 文学作品 | |

| 初めて物語 | |

| 博物館・美術館等 | |

| 難読地名 |

| 良子(ややこ) | 会瀬(おおせ) | 大甕(おおみか) | 砂沢(いさござわ) | 東河内(ひがしごうど) |

| 風神山(かぜのかみやま) | 入四間(いりしけん) | 行戸(なめど) | 千石(ちこく) | 上淵(わぶち) |

|

|

|

|

「市のさかな」は「さくらダコ」

【サクラダコ】(標準和名:ミズダコ)

他のタコに比べ、赤茶色をしており、茨城沖を南限とする冷たい海に生息し、北海道では北海ダコとして有名。

日立で水揚げされるサクラダコは全長40〜160cm、重さ5〜10kg前後。

全長3m、重さ20kgを超える世界最大級のタコもいます。 |

|

|

|

|

|

川尻から久慈浜の海岸がけ地に生えている「はまぎく」。群落の南限は日立市です。

かれんな白い花は10月から11月に咲きます。市民からも愛され、

水木海岸では小・中学生が育てたはまぎくの苗を海岸線に移植し、

地域の皆さんと「はまぎくの里づくり」を目指しています。

(写真は第2回いばらきフォトコンテストに入選した鈴木得一さん・小木津町が撮影した田尻海岸) |

|

|

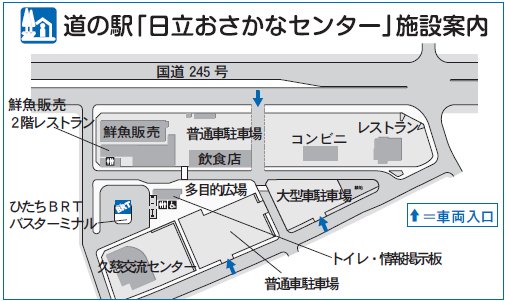

日立に「道の駅」がオープンしました!

「道の駅」での取組

「道の駅」の営業時間

9時〜18時

整備が進む日立おさかなセンター周辺

整備が進む日立おさかなセンター周辺

|

|

信号が無くても、ゆっくり右回り 環状交差点

〜常陸多賀駅前ロータリーの

通行ルールが明確化されました〜

道路交通法の一部改正により、環状交差点に関する規定が整備され、9月1日から施行されました。県内で唯一、常陸多賀駅前ロータリーが環状交差点として指定されました。

環状交差点を通行するときは

環状交差点に進入するとき

交差点は「右回り(時計回り)の一方通行」です。

進入するときは、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入してください。

環状交差点から出るとき

出ようとする地点の直前の出口を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合には、環状交差点に入ったとき)に左折の合図を出し、交差点を出るまで合図を継続しなければなりません。

車両の優先関係は

環状交差点では、交差点内を通行している車両等が優先ですので、交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。

環状交差点とは

車両の通行する部分が環状の交差点で、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいいます。

環状交差点は、交差点での待ち時間の減少や、交通事故の減少などの効果が期待されています。

環状交差点の道路標識

環状交差点の道路標識

|

|

|

受付時間 受付時間

各病院・医院、日立市休日緊急診療所とも

9時〜11時30分、13時〜16時 |  |

|

|

|

〜海の安全を守る海上保安庁〜

皆さんは日立の港に海上保安庁があることをご存じでしょうか。

長い海岸線を持つ日立市の茨城港日立港区には、海上保安庁茨城海上保安部日立分室があります。

船舶の航行安全や海上保安業務、 日立灯台の管理など、日立の海の安全を守るためにたくさんの業務を行っている海上保安庁について、3人の子ども通信員が取材しました。

*写真は、通信員の皆さん(写真右から、大高圭太さん、稲葉貴大さん、渡邊みなみさん)と、茨城海上保安部の坂本茂日立分室長と、管理課の市村千草係長。日立灯台の前にて

子ども通信員に参加して

河原子中学校 2年 大高 圭太(おおたか けいた)

全国500数港の港のうち、84港が特定港に指定されている。特定港とは、大きな船舶や外国の船舶が常時出入りすることのできる港のことだ。その特定港の中に、日立港も入っており、そこに海上保安庁の茨城海上保安部が設置されている。

10月25日、生まれて初めて日立港の海上保安部を取材することができた。そこで、今まで知ることのなかった職業の実態を目の当たりにした。

海上保安庁の業務は、海の治安を守ること、海難救助などで海で災害に遭った人を助けること、海の環境を知り、青く美しい海を守ることだ。ここまでは、映画「海猿」を見ていてなんとなく知っていた。

しかし、その他にも、津波等の災害に備えたり、海上交通の安全を守って船舶を誘導したりと日々業務をこなしながら海を守っているのだ。もし、海上で困ったことがあったら118番通報すればいつでも駆けつけてくれる。更に、海上保安官は海の上だけで活動しているわけではない。常総市の洪水被害の際は、災害現場に駆けつけ、99人も救ったそうだ。

海に面した地域の人間として、これからも海上保安庁の活動に注目していきたい。

海上保安庁を取材して

坂本中学校 1年 稲葉 貴大(いなば たかひろ)

10月の晴れた日曜日、僕は子ども通信員として海上保安部日立分室に取材に行った。海上保安部日立分室は日立港にある。海に近いので取材車から降りると、誰かに強く押されたと感じるほどの風がふきつけた。

取材の中で一番興味をひかれたのは「海図」だ。「海図」とは、海の浅深が数字や色で書いてある地図のことだ。「海図」を見ているうちに僕は実際に海に出て、その場所に行ってみたくなった。

海上保安庁が、船の管理などの仕事をして海を守っていることは知っていた。しかし、取材を進めていく中で、海外の災害の支援に行ったり国内の被災地に人を助けに行ったりしていることを初めて知った。

最後に、ひたちなか漁港に行って「PS14あかぎ」に乗せて頂いた。僕の想像では、かじを動かしながら船を操縦するのだと思っていた。しかし、実際には、想像していたようなものはなかったし、船を操縦するための機械だけではなく、敵をいかくしたり、海図を読み込んで自動操縦をしたりするシステムがあってコンピューター化されていることにおどろいた。僕のような中学生が子ども通信員として取材したことで、子どもにも海上保安庁の活動を知ってもらえるとうれしい。

日本の海と保安官

久慈中学校 2年 渡邊 みなみ(わたなべ みなみ)

私は先月、海上保安庁の見学に行きました。海上保安庁には様々な内容の仕事があり、中には自衛隊や警察が行うような仕事もありました。主に行っている業務は6つでしたが、その6つの仕事だけでも海上保安庁がとても幅広い業務に関わっていることが分かります。

まず、「治安を守る」仕事です。例えば海で不審船を見かけたとします。攻撃を受けているわけではないので、まずは「海の警察」である海上保安庁が調査をします。攻撃を受けた場合は、保安庁の武力を使うこともあるそうです。次に、「生命を救う」仕事です。船などが転覆した際の救助などを行います。このときには保安庁の中の潜水士、機動救難士、特殊救難隊の方々が航空機や船を使って救助に向かいます。その他にも、青い海を守る・災害に備える・交通の安全を守る・海を知るという4つの業務があります。

日本は四方を海に囲まれています。これから、日本の海に不審船などが増えるかもしれません。そんなときに海、そして私達を守るために調査を行います。今、安全な生活が送れているのは海上保安官の方々のおかげなのだと、体験を通して感じることができました。

|

|

|

| 泉が森湧水 |

|

| イトヨの里泉が森公園 |

北海道洞爺湖サミット開催にちなみ、水環境のたいせつさを再認識してもらうため環境省が募集した「平成の名水百選」に、「泉が森湧水及びイトヨの里泉が森公園」が県で唯一選ばれました。

泉が森は、常陸国風土記に「密筑(みつき)の里」としてその名が記され、古代から人々に親しまれていた湧水で、現在も希少な淡水魚イトヨの生息地としても知られています。

地域の生活に溶け込み、地域住民の皆さんによる継続的な保全活動が今回の認定につながりました。

市内には泉が森のほかにもたくさんの湧水があります。湧水が後世に引き継がれるようご協力をお願いします。 |

|

|

|

10月31日、日立市と国立大学法人茨城大学は、地域の発展と人材の育成を図るため、市と大学の連携協力に関する協定を締結しました。

この協定は、「知と創造の拠点づくり」を共通の目的として、市と大学が人的・物的資源を相互利用し、連携協力していこうとするものです。

この連携協力により、市の政策課題の解決だけではなく、産業や教育などの分野でも、大学の研究者や専門知識などの活用が期待出来ます。

市と大学が連携協力する内容は次のとおりです。

◆ものづくりのまちである地域の特性を生かした産業の振興

◆地域の政策課題に係る共同研究の推進

◆人材の相互活用及び人的交流の促進

◆地域の発展に寄与する人材育成など

今後はこの協定に基づいて、いくつかのテーマを設定し、地域の活性化につながる連携事業を行う予定です。

問い合わせ 政策調査担当 内線327 |

地域発展の期待を込めて、菊池学長と樫村市長が握手。

地域発展の期待を込めて、菊池学長と樫村市長が握手。 |

|

|

|

| 常陸宮同妃両殿下には、第20回全国健康福祉祭いばらき大会(ねんりんピック茨城2007)へのご臨席と併せて、11月9日に市内の施設(吉田正音楽記念館、国民宿舎鵜の岬)をご視察になりました。 |

|

| 国民宿舎鵜の岬で、ウミウ捕獲場の概要をご聴取される常陸宮同妃両殿下。 |

| 吉田正音楽記念館をご視察される常陸宮同妃両殿下。右は名誉館長の吉田喜代子さん(吉田正夫人)。 |

|

|

|

国民宿舎鵜の岬で、ウミウ捕獲場の概要をご聴取される秋篠宮殿下。 |

県北生涯学習センターで、三世代ふれあいタイムをご視察される秋篠宮殿下。 |

| 秋篠宮殿下には、第18回全国生涯学習フェスティバルまなびピアいばらき2006へのご臨場と併せて、10月6日に市内の施設(林木育種センター、県北生涯学習センター、国民宿舎鵜の岬)をご視察になりました。 |

|

|

|

日立紅寒桜(ひたちべにかんざくら)が品種登録されました

|

種苗法に基づく品種登録出願を行っていた「日立紅寒桜」が、8月22日に品種登録されました。

日立紅寒桜は、小木津駅構内で生育していた寒桜が、とても珍しい品種であるということから、市民公募により「日立紅寒桜」と命名し、日立市特有の桜品種として保護・育成していくために、市が品種登録出願を行っていたものです。

その後、小木津駅構内から現在の日高交流センターに移植され、苗木をかみね公園や多賀市民プラザなどに植栽してきました。

「日立紅寒桜」は、花の色が淡い紅色で、普通の寒桜より色が濃いのが特徴です。また、花の咲き始める時期が1月中旬ころと早咲きで、3月上旬に満開を迎え、3月下旬まで花を楽しめます。

品種登録は、新品種の育成者の権利保護を行い、育種の振興を図ることを目的としています。登録されると「育成者権」が発生し、種苗を生産したり、種苗を販売・配布したりすることが出来ます。

市では、今後とも市民団体や地域住民と連携し、「日立紅寒桜」の苗木の育成に取り組み、計画的に植栽を進めていくとともに、市特有の桜として「日立紅寒桜」を広くPRしていきます。

問い合わせ 観光課 内線406 |

|  |

| 日高交流センターの日立紅寒桜 |

|

|

|

| ひたち裕(ゆう)・悠(ゆう)・遊(ゆう) 〜わたしの好きなひたち〜 |

|

|

大煙突

かつては東洋一の高さを誇り、その雄姿はわたしたちに勇気と力を与えてくれました。

大森良次さん(相田町)

日立市は、自然をたいせつに産業都市として発展してきました。

市内には豊かな(=裕)、自然に囲まれゆったり(=悠)、楽しめる(=遊)場所があります。 |

|

|

|

自然豊かな産業都市 活気にあふれた工場が立ち並ぶ先には、

久慈浜海岸が見えます。

手前の線路沿いには、日立の桜が今盛りと彩り、うっとりとします。

熊谷亜希さん(久慈町) |

|

|

|

|

|

| 日立市のみどころ「四季」 | 花だより | 海の幸 | 特産野菜 |

| 春 |

| 3月 | 第2 土・日 | 当屋際(泉神社) |

| | 下旬 | かみね公園スプリングフェスティバル(かみね公園) |

| | 下旬 | 科学館春のイベント(日立シビックセンター科学館) |

| 4月 | 上旬〜中旬 | 日立さくらまつり(平和通り・かみね公園) |

| | 上旬 | パティオ日立の春まつり(パティオモール・新都市広場) |

| | 上旬 | 日立さくらロードレース |

| | 第3 土・日 | 春季回向祭(御岩神社) |

| | 下旬〜5月上旬 | かみね公園ちびっこまつり(かみね公園) |

| 5月 | 上旬 | わいわいプレイランド(日立シビックセンター) |

| | 第2 土・日 | ひたち国際大道芸 |

| | 下旬 | 市民パンポン大会(市民運動公園) |

| | 第4 土・日 | 春のきららの里まつり(奥日立きららの里) |

|

・ あんず(日立、多賀あんず並木通り)3月下旬

・ すみれ(奥日立きららの里)4月上旬

・ ミズバショウ(御岩神社)4月上旬

・ 染井吉野さくら(かみね公園・平和通り、市内全域)

・ フジ(中里地区(4月上旬から5月上旬

・ つつじ(かみね公園)4月下旬から5月上旬

・ イワウチワ(御岩山)4月中旬

・ シャクナゲ(御岩神社)4月中旬

・ 大島桜(神峰山・高鈴山周辺、市内全域)

・ 八重桜(かみね公園、多賀駅前大学通り、きららの里) |

・ワカメ

・アオノリ

・イナダ

・タイ

・スズキ

・アジ

・サバ

・カレイ

・ツノヌタ |

・ねぎ

・きゃべつ

・生しいたけ |

| 夏 |

| 6月 | 下旬 | ひたち環境フェア(日立シビックセンター) |

| 7月 | 20日頃〜8月中旬 | 市内海水浴場開設 |

| | 下旬〜8月 | 科学館夏のイベント(日立シビックセンター科学館) |

| | | |

| | 下旬 | かみね動物園サマースクール・夜の動物園 |

| | 最終日曜 | 日立港まつり・花火大会(日立港第2埠頭) |

| 8月 | 上旬〜中旬 | 日立あんどんまつり(かみね公園) |

| | 第一土曜 | 河原子海上花火大会(河原子海水浴場) |

| | 上旬 | 河原子海水浴場宝探し大会 |

| | |

市内地域の夏祭り

日高おんもさまつり・塙山さんさんまつりなど |

| | 中旬 | おおせ夏まつり・花火大会(会瀬海浜広場) |

| | 中旬 | 多賀夏祭り(よかっぺ通り) |

| | 最終土曜 | 大みか納涼まつり(シティロード大みか・大甕駅前) |

|

・ やまゆり(奥日立きららの里ほか) 6・7月頃

・ ラベンダー(奥日立きららの里) 6月

・ あじさい(奥日立きららの里・御岩神社) 6月 |

・マコガレイ

・ワカメ

・アワビ

・ウニ

・スズキ

・マグロ

・イセエビ

・トビウオ

・ナツバオリ(ゴマソイ) |

・茂宮かぼちゃ

・茂宮きゅうり |

| 秋 |

| 9月 | 第2週 | よかっぺまつり(よかっぺ通り) |

| | 下旬 | 日立市美術展覧会(日立シビックセンター) |

| 10月 | 第2日曜 | スポ・レクフェア(市民運動公園) |

| | 第4土曜 | 百年塾フェスタ |

| | 中旬第2土・日 | ひたち伝統芸能シリーズ(新都市広場) |

| | 中旬 | 日立港秋の味覚まつり(おさかなセンター周辺特設会場) |

| | 第3土・日 | 秋季回向祭(御岩神社) |

| | 第4土・日 | 秋のきららの里まつり(奥日立きららの里) |

| | 下旬〜11月上旬 | 菊花展 |

| | 下旬〜11月上旬 | かみね公園秋祭り(かみね公園) |

| 11月 | 中旬 | 産業祭 |

|

・ ハギ(奥日立きららの里)

◆紅葉スポット

かみね公園11月上旬

奥日立きららの里11月 |

・カツオ

・マグロ

・イナダ |

・豊浦ねぎ

・茂宮はくさい

・中里りんご

・中里ぶどう

・折笠ぶどう

・中里そぱ |

| 冬 |

| 12月 | | きららの里そばまつり(奥日立きららの里) |

| | | ヒタチ・スターライトイルミネーション(日立駅前・新都市広場) |

| | 下旬 | 暮市(市内各商店街) |

| 1月 | 上旬 | かみね公園正月まつり(かみね公園) |

| | 上旬 | 出初式(平和通り) |

| | 中旬 | 鳥追いまつり(奥日立きららの里) |

| | 中旬 | 市民凧あげ大会(久慈川河口) |

| | 下旬 | 日立駅伝競走大会 |

|

・紅梅

・白梅(諏訪梅林)2月下旬から3月中旬 |

・サヨリ・タコ

・スズキ

・アンコウ

・マツモ

◆年中魚

・イワシ

・ヒラメ

・ソイ

・アイナメ

・シラス |

・中里しいたけ

・茂宮はくさい

・ねぎ |

|