交通案内 |

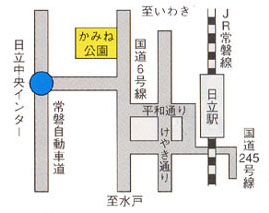

常磐道日立中央インターから車で3分、 常磐線日立駅から路線バスで10分 |  |

動物園に入ってすぐに、 アジアゾウのミネコ(右)とスズコ(左)が 皆さんを温かく迎えてくれます |

|

目の前に広がる太平洋、そして日立のまち並み…。この自然の丘を利用したかみね公園の中に、ゾウ、キリン、カバなどの大型動物からレッサーパンダ、チンパンジー、 ペンギンなどの人気動物まで約100種500点の動物が生活をしている「かみね動物園」があります。かみね動物園は、市内外の多くの皆さんに親しまれている北関東一の動物園です。 |

|||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|  |

| 問合せ | かみね動物園 電話番号 0294-22-5586 IP 050-5528-5184 |

|---|

|

11月18日(日曜日) オープン!! 10時記念式典・11時一般公開 |  |

|  |

|  |

|  |

| 問合せ | かみね動物園 電話番号 0294-22-5586 IP 050-5528-5184 |

|---|

| 愛されて60年!かみね動物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

子ども通信員リポート |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

今年、開園60周年を迎えた「かみね動物園」。

今号では、動物園の歴史を振り返るとともに、昭和32年の開園当初から現在に至るまで、多くのかたがたに親しまれ、 昨年7月に、累計入園者が2千万人を達成しました。 今なお、愛される理由は、時代の変化に合わせて魅力ある動物園をつくって来たスタッフをはじめ、 多くの人々の努力があったからこそ。 見て楽しみ、癒やされる施設であることはもちろん、 命のたいせつさや動物の生態などを学べる場として、 かみね動物園の進化はこれからも続きます。 飼育員の仕事を体験し取材した子ども通信員3人の目線から、 かみね動物園を紹介します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ピーク時は年に45万人が来園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 昭和32年の開園当初は、ニホンザルやヤクシカ、ツキノワグマなど4種7点を展示し、無料で開放していました。翌年、インドゾウが加わったことを機に有料施設となり、さらにトラ、ライオン、ラクダ、アシカ、キリン、サイ、カバなどを次々に迎え入れ、開園当時約2万平方メートルだった敷地は約4万2千平方メートルまで広がり、入園者数もうなぎ上りに増え、昭和45年には45万人でにぎわうまでになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 低迷期を乗り越え、人気施設へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

しかしその後、徐々に入園者数は減少。平成10年代は20万人台までに落ち込み、経営の危機に陥りました。そんな折、当時の樫村市長の決断で、平成19年の開園50周年を機に、動物園のリニューアルが始まりました。

来園者も再び増え、多くのかたから「動物園は変わりましたね」という言葉をいただくようになりました。チンパンジーの森を皮切りに、ゾウ放飼場、ふれあいプラザ、新ペンギンプール、サルの楽園、クマのすみか、新キリン舎、新シカ舎など毎年のように施設の新設や改修を行い、動物を生き生きと見せる工夫に力を入れた展示を心がけました。平成23年3月の東日本大震災で被災した獣舎も改修され、かみね動物園は年々充実してきています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 新施設「はちゅウるい館」の整備に着手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そして、今年度からは、開園60周年を記念して「はちゅウるい館」の整備に着手しています。これは爬(は)虫類と市の鳥ウミウを展示する複合施設で、現在は分散している爬虫類を1か所に集約したうえで種数を増やし、30種以上を展示する予定です。職員たちは、早く完成するようワクワクしながら工事を見守っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

「はちゅウるい館」では、新たな爬虫類が加わり、触れ合いもできる予定です。

爬虫類が苦手なかたも実際に触ると苦手意識を克服できるかもしれませんよ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これからも「楽しく入って、学んで出られる動物園」を目指して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この10年間、多くの施設が整備されてきましたが、残る老朽獣舎や、来園者の動物園に対する価値観の変化への対応など、まだ多くの課題があります。これまでの10年を土台として、新たな動物園の魅力づくりを進めていかなくてはなりません。「楽しく入って、学んで出られる動物園」、今後も目が離せません。皆さんも60周年を迎えた「かみね」のこれからにご期待ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 子ども通信員リポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

かみね動物園 高原和之飼育員 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

かみね動物園のモットーは、動物を見て楽しむのはもちろん、その生態を楽しく学んでもらうこと。エサやり体験や触れ合い体験など、日々のイベントの中で、わかりやすく、そして親しみやすいように動物を紹介することを心がけています。園内の各所には動物の豆知識を記載した掲示板などを設置しており、なかには皆さんがあっと驚くような内容 も・・・。来園した際には、ぜひ掲示板にもご注目ください。

飼育員として20年以上働いていますが、動物たちは、毎日違った表情を見せてくれます。皆さんには何度でも動物園に足を運んでいただきたいですし、そうしてもらえるよう、園としても日々進化し続けていきたいと思っています。また、かみね動物園では、動物たちの飼育環境を充実させ、暮らしを豊かにする取組を市民の皆さんとともに実施しています。「チンパンジーの森の植樹式」もその一つです。そういった取組などが評価され、エンリッチメント大賞を過去に2度受賞することができました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Q:エンリッチメントって? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| A:正式には、「環境エンリッチメント」と呼ばれ、動物福祉の観点から飼育動物の生活の向上を目指した具体的な取組のこと。簡単に言うと「動物が幸せに暮らすための工夫」のことです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Q:大賞ってすごいの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

A:全国にある151施設(動物園89園、水族館62館)の中で、ナンバーワンになったということは本当にすごいことです!

*2012年、2016年に大賞を受賞しました!! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 子ども通信員が飼育員の仕事を体験! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日立市のシンボル かみね動物園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ぼくは、子ども通信員としてかみね動物園に行き、飼育体験などをやってみて思ったことがあります。ぼくたちが、動物園で当たり前に動物をみることができるのは、飼育員さんたちの努力があってこそということです。

今回取材をして、飼育員さんが動物とコミュニケーションをとっていてかっこいいなと思い、ぼくも将来飼育員になって動物の世話をしてみたいと思いました。実際にゾウ舎のそうじは糞(ふん)が重くて大変で、健康状態のチェックは、耳のうらや足のうらなど細かい所まで見ていて、飼育員さんは大変だなと改めて思いました。 かみね動物園が一番気をつけていることはお客さんも飼育員さんも安全にすごすことだそうです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かみね動物園の裏側へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 子ども通信員として、かみね動物園に行ったぼくは、そこで飼育員さんたちの思いやりの心を感じました。一つ目は、動物にです。たとえば、災害のときなどは、動物園の飼育員のみんなで動物たちを守るのだそうです。それに、乱暴な動物でも、飼育員さんにすぐなついてしまうのだとか。しかし、色んな優しさは動物だけにではありません。もちろん、お客さんにも優しく接します。ふれあい広場などでも、楽しくお話ししたりして、お客さんたちと仲良くしていました。そんなかみね動物園は、エンリッチメント大賞をとっています。エンリッチメントとは、動物たちを楽しませたり、生活をあきさせないようにしたりする考え方です。裏側にある「努力」にふれることができて、よかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 体験!!こんなにすごいかみね動物園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私はかみね動物園で様々なことを体験して思ったことがあります。それは、飼育員さんと動物の絆です。私は象の飼育体験をしました。象は、エサをあげるとき、よしと言われてから食べます。私は何度も「よし」と言いましたが食べてくれませんでした。しかし、飼育員さんが言うと食べていました。私は飼育員さんと象の間には深い絆があることが分かりました。さらに象はとても大きな動物です。一歩間ちがえると命に関わります。だから信頼関係を築き息を合わせて象舎から出す作業や健康チェックをしていました。私はこの体験を通し、たくさんのことを飼育員さんや動物から教わりました。ふ段できないことをたくさん体験して、かみね動物園のみ力をより一そう知ることができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日立市かみね動物園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

日立市宮田町5丁目2番22号 電話番号 0294-22-5586 IP 050-5528-5184

*開園時間=9時~17時(11月~2月は、16時15分まで)*休園日=年末年始(12月31日、1月1日) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

バシャンあ~ん |

|

末娘のチャポンと |

1歳のチャポンと |

お別れ会の献花の様子 |

お別れ会の献花の様子 |

|

|

|

特集:子ども通信員リポート |

||||||||||

|

謎だらけのはちゅウるい館

不思議な動物たちに会いに行こう! |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| はちゅウるい館ってどんな施設? | ||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| 工夫を学ぶ | ||||||||||

|

爬虫類は、気温や湿度、光に敏感です。全ての爬虫類たちが快適に過ごせるよう、はちゅウるい館では機械などを使って、種や個体に適する環境を作り上げています。 温度管理については、床とライトに秘密があります。施設全体は床下温水を、部屋ではライトを使って、種や個体に合わせた温度を保っています。 部屋にはもう1種類の違うライトがあり、それは室内における太陽の役割をしています。室内で暮らす動物たちのために、日中と日没後の環境を演出し、太陽の動きに合わせて身体を自然に休ませられる工夫がされています。 食事も種や個体によって異なります。ネズミやトリ肉、コオロギなどが主なエサです。冷たい・動かないと食べないなど、条件はさまざま。補えないカルシウムやビタミンなど栄養素は粉末をまぶし、バランスのとれたエサになるよう、工夫がされています。 爬虫類は、基本的に動きがゆっくりでさまざまな角度から観察することができません。しかし、吹き抜けや高低差、ドーム型の窓、水槽など、さまざまな展示方法により、難しかったさまざまな角度からの観察ができるようになりました。 飼育と展示の方法で、さまざまな工夫を見つけることができます! |

||||||||||

|

||||||||||

|

中南米の森ゾーン前で、床下に流れる温水を感じる子ども通信員たち。 床を触ると温かい!?床には約25度の温水が流れていて、湿度に影響を与 えないよう施設全体を温めています。周りの人に気を付けて触ってみましょう。 |

||||||||||

見上げスポット |

||||||||||

|

クチヒロカイマンの水槽の近くには、天井にぽっかり穴が。2階のヘビ飼育スペ ースの真下で、普段は見えない姿が観察できます。「爬虫類のこういう姿が見 たい!」という、まずは飼育員が楽しむ発想から、この工夫が生まれました。 |

||||||||||

「はちゅウるい」たちの魅力と楽しさをたくさん発見できました! |

||||||||||

| 撮影で楽しむ | ||||||||||

|

||||||||||

| 子ども通信員の感想 | ||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

「かみね動物園」は、自然の丘陵地に約千本の桜が咲く「桜の名所・かみね公園」の主要施設の1つです。 昭和28年、地域住民により桜や梅などの献木運動や労力奉仕によって公園の整備がされ、32年6月に4種7点の動物を展示する無料の神峰動物園(46年に「かみね」に変更)として開園しました。 33年、アジアゾウ「みね子」を迎え有料となり、44年には約100種500点を展示するまでになりました。そして桜などの大樹が多くあり、海の見える北関東一の動物園として現在に至っています。 しかし一時は年間43万人を記録した入園者数が、少子化やレジャーの多様化の影響なのか、最近では30万人を下回り、1日約80万円の経費がかかる動物園としては、厳しい経営状況のようです。 そのような中、動物園では各種イベントを企画して、人々の交流・にぎわい作りに懸命です。 また、1日に約150トンの水を使用する動物園は、日立の自然の風土を生かして、滑川山に設けた小さなダムから山水を引き、豊富に水を使用出来るようにしています。 園内にある日本庭園も宮田川の川石を利用し設計され、園に足を運ぶ人たちに潤いを与えています。 更に、園内の太平洋を一望できる場所に、夢のあるすばらしい無料休憩所を作りたいとの構想を園長から伺いました。ぜひ実現していただきたいと思います。 動物とともにみんなが集い合える心豊かな触れ合いの場-心のふるさと-として、かみね動物園が少子・高齢社会に向けて発展していくことを願っています。 心のふるさととしての動物園 寺田 玲子 様(末広町)

皆さんも幼年・少年時代の思い出の目次には「かみね動物園」があると思います。今回、久しぶりに動物園を訪れました。園長の説明を受けながら園内を回っているとき、子どもを抱いたご婦人に「動物園へは何回目ですか」と聞いたところ「3回目」とのことでした。 より多くのかたが訪れ、そして何回も行きたくなる動物園とはどうあるべきなのでしょうか。 経営難による閉鎖や集客対策に悩む動物園がある中、「生き残りではなく、勝ち残りをするためにはどうするか…。出来ることは何でもやります。」と園長は力強く語っていました。 現在、インターネットや新聞、広報車による情報提供、ちびっこまつりなど各種イベントの開催、無料優待券の発行など、さまざまな集客対策を展開しています。 そして今後は、従来のイベントに加えて、春夏秋冬での動物の変化の様子(毛が抜け、新しい毛が生える姿や出産の場面など)を見てもらうことや、 月曜日の休園日を廃止して、入園者数の増加を図りたいと考えているようです。 新たな思い出の一ページを… 三浦 三佐夫 様(金沢町) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||