|

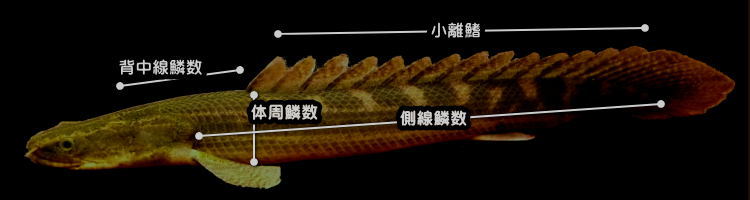

| 小離鰭数 | 硬い棘条+軟条で1つの背鰭数 |

| 尾鰭条数 | 尾鰭条の数 |

| 体周鱗数 | 背中から腹まで体周の鱗数 |

| 側線鱗数 | 鰓蓋から尾の付け根までの鱗数 |

| 背中線鱗数 | 後頭部から第一小離鰭(背鰭条)までの鱗数 |

| 脊椎骨数 | 頭蓋骨 後端の脊椎骨から尾部棒状骨までの数 |

| 最大サイズ | 記録の中で最大の大きさ |

| 平均サイズ | 飼育下での平均的な大きさ |

| 生息地に国名のないものは複数国を流れる国際河川になります | |

アンソルギー

|

|

| 学 名 | Polypterus ansorgii Boulenger,1910 |

| 種小名 由来 | 発見者であり自然科学者のアンソルジ(William John Ansorge) |

| 特 徴 | 発見者アンソルジがギニアビサウのCorbal Riverから採取。記載論文の最大サイズが平均サイズよりかなり小さく、標本には外鰓が存在していたことから幼若個体ではないかと考えられている。博物館の標本数に基づいて最大サイズなどの文字は正確でないらしい。 地色は緑褐色~茶褐色。暗色のブロッチ風バンドがはいる。成長と共に下顎がわずかに突出する。 |

| 生息地 |  Corbal Riverと支流のコリバ川Koliba River(ギニアビサウ) Kouroussa近郊のニジェール川水系(ギニア) Ogun River、ニジェール川水系のLake Kainji(ナイジェリア) |

| 小離鰭数 | 13~15 | 尾鰭条数 | 12~14 |

| 体周鱗数 | 42~46 | 側線鱗数 | 55~62 |

| 背中線鱗数 | 11~13 | 脊椎骨数 | |

| 最大サイズ | 280㎜ | 平均サイズ | 600㎜ |

カタンガエ

| 学 名 | Polypterus bichir katangae Poll,1941 |

| 種小名 由来 | 中央アフリカのカタンガ地方 |

| 特 徴 | Polypterus bichirの亜種 国内未入荷種 背部側はオリーブ灰色、腹部側は白っぽい らしい |

| 生息地 |  ウペンバ湖Lac Upenba(コンゴ民主共和国) |

| 小離鰭数 | 12~14 | 体周鱗数 | 44~46 |

| 側線鱗数 | 58~60 | 背中線鱗数 | 12~15 |

| 最大サイズ | 460㎜ | 平均サイズ | ---㎜ |

ビキール

|

| 流通名 | ビキールビキール、ビギールビギール、ビチャー、ナイルビチャー |

| 学 名 | Polypterus bichir bichir Lacépède,1803 |

| 特 徴 | Polypterus bichirの基亜種 1798年 ナポレオンのエジプト遠征に同行した動物学者サン=ティレール(Etienne Geoffroy Saint-Hilaire)がナイル川流域の魚類調査で発見し、動物学者ラセペード(Bernard Germain de Lacépède)によって発表されたポリプテルス。 地色はオリーブグレー~暗灰色、腹部側は淡い単色。側面上に不規則な垂直バンドが並び 胸鰭・腹鰭には黄色がかった緑色のバンドがはいることもある。幼魚期の明瞭な水平バンドも成長と共に薄くなる傾向がある。 |

| 生息地 |  チャド湖に流入するシャリ川Chari Riverなどチャド盆地の湿地帯 トゥルカナ湖Lake Turkanaおよび流入するオモ川Omo River |

| 小離鰭数 | 14~18 | 尾鰭条数 | 19~21 |

| 尻鰭条数 | 11~13 | ||

| 体周鱗数 | 46~54 | 側線鱗数 | 63~70 |

| 背中線鱗数 | 11~15 | 脊椎骨数 | 61~62 |

| 最大サイズ | 820㎜ | 平均サイズ | --- |

ラプラディ

|

|

| 流通名 | ラプラ、ラプラディ |

| 学 名 | Polypterus bichir lapradei Steindachner,1869 |

| 特 徴 | Polypterus bichirの亜種 地色は灰褐色系~緑褐色・緑灰色系。腹部側は淡い単色。腹部、尾部、各鰭に黒点が入ることもある。頭部・エラの後部付近から水平な縦ラインと腹部付近は不規則な横バンドがはいる。 運搬などストレスを感じるとバンドが薄くなりP.bichir bichirと類似して見分けにくくなる。 |

| 生息地 |  セネガル川Senegal River、ガンビア川Gambia River、ジェバ川Geba River、ボルタ川Volta River、ニジェール川Niger River など |

| 小離鰭数 | 13~15 | 尾鰭条数 | 20~21 |

| 尻鰭条数 | 13~16 | ||

| 体周鱗数 | 46~52 | 側線鱗数 | 58~68 |

| 背中線鱗数 | 11~14 | 脊椎骨数 | 60~62 |

| 最大サイズ | 740㎜ | 平均サイズ | 400~500㎜ |

デルヘジィ

|

|

| 流通名 | デルヘッジ、デルヘッジィ、デルヘジィ、デルヘジ |

| 学 名 | Polypterus delhezi Boulenger,1899 |

| 種小名 由来 | 発見者 デルヘツ(M.P.delhez) |

| 特 徴 | 上顎突出系の中でも鼻先が細く小離鰭数も多い。 背・側部側にかけてグレーがかり腹部側はグレーより明るい褐色を帯びたクリーム色に近い単色。黒色のバンドは太さ・長さ・本数・間隔またそれらの左右バランスによる個体差が目立つ。国内外のブリードが盛んで入荷は年中安定している。ハイフィンタイプ、バンドレス、ブラックタイプなど改良種がある。 |

| 生息地 |  |

| 小離鰭数 | 10~13 | 尻鰭条数 | 11~14 |

| 体周鱗数 | 36~40 | 側線鱗数 | 52~58 |

| 背中線鱗数 | 12~17 | 脊椎骨数 | |

| 最大サイズ | 350㎜ | 平均サイズ | 300~350㎜ |

エンドリケリー

|

|

| 流通名 | エンドリケリー、エンドリ |

| 学 名 | Polypterus endlicheri endlicheri Heckel,1847 |

| 種小名 由来 | オーストリアの植物学者でウィーン植物園長のエンドリッハ(Stephan Ladislaus Endliche) 発表者のヘッケル(Johann Jakob Heckel)もオーストリアの動物・魚類学者 |

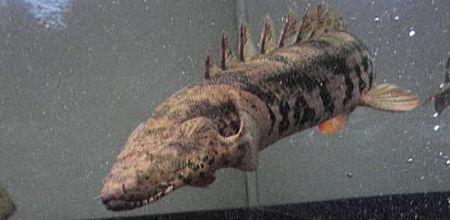

| 特 徴 | Polypterus endlicheriの基亜種 地色は茶系~暗褐色・煉瓦色。背・側部側には大柄の黒バンドがはいり、腹部側にかけて細かくなる。胸鰭や腹鰭・尻鰭には年輪状の輪紋が入る。 体色や体型、バンドの太さ・長さ・本数・間隔、ワイルド個体の採取地、ブリーダーのブランド化など個体差のこだわり要素が多くコレクション性が高い。ショートタイプ、ブラックタイプなど改良種もある。 |

| 生息地 |  白ナイル川水系、チャド盆地の湿地帯、ニジェール川Niger River ボルタ川Volta River、ウエメ川Ouémé River(ベナン・ナイジェリア) バンダマ川Bandama River(コートジボワール) コモエ川Comoé もしくは Komoé River(ブルキナファソ・コートジボワール) |

| 小離鰭数 | 11~14 | 尻鰭条数 | 14~18 |

| 体周鱗数 | 42~46 | 側線鱗数 | 50~59 |

| 背中線鱗数 | 11~16 | 脊椎骨数 | 53~57 |

| 最大サイズ | 750㎜ | 平均サイズ | 400~500㎜ |

コンギクス

|

| 流通名 | コンギクス、ビチャー |

| 学 名 | Polypterus endlicheri congicus Boulenger,1898 |

| 種小名 由来 | オーストリアの植物学者でウィーン植物園長のエンドリッハ(Stephan Ladislaus Endliche) |

| 亜種名 由来 | 発見地名 コンゴ |

| 特 徴 | Polypterus endlicheriの亜種 コンギクスではなく、ビチャーP. bichirで販売されることがあるので購入時のチェックは自己判断に委ねられる。 地色は黄褐色~暗灰褐色、腹部側は明るいクリーム色で全体的に黄色みがかる印象。薄いバンドが6~9本はいる。なかには地色やバンドの濃い個体、ほとんどバンドのない個体、黒いスポット状が頭部に入る個体なども存在する。 他種に比べて成長が極端に早く一般家庭でも設置できる範囲の水槽でも大型に成長する。 |

| 生息地 |  コンゴ川中流~下流域、その周辺流域やマレボ湖Pool Malebo(コンゴ・コンゴ民主共和国) しかしタンガニーカ湖とコンゴ川をつなぐムウェル湖Lake Mweru、Lake Bangweulu、コンゴ川の上流 ルアプラ川Luapula Riverからは生息確認されていない |

| 小離鰭数 | 12~15 | 尻鰭条数 | 12~15 |

| 体周鱗数 | 46~52 | 側線鱗数 | 55~59 |

| 背中線鱗数 | 11~16 | 脊椎骨数 | |

| 最大サイズ | 970㎜ | 平均サイズ | 500㎜ |

モケレンベンベ

|

|

| 流通名 | モケレンベンベ、レトロピンニス、ポーリー |

| 学 名 | Polypterus mokelembembe Schliewen & Schaumlfer,2006 |

| 種小名 由来 | コンゴのテレ湖にいるUMA:Mokèlé-mbembe 「川の流れを止める者」の意味をもつ |

| 特 徴 | 長い間 レトロピンニスとして流通していたポリプテルス。1899年 フランスの動物学者Leon Louis Vaillantが発表したP.retropinnisの標本が、後の調査で別種であると判明して新種記載された。 地色は黄褐色の他に暗褐色~緑褐色。腹部近くまで続く乱れた太バンド、胸鰭の肉茎部に1つの大きなダークスポット、目の周りが茶系、小離鰭が後方に寄っている。性格は温和。水槽に馴染むまで神経質なところがある。他種に比べて成長が遅い。 |

| 生息地 |  オゴゥエ川Ogooué River(ガボン) |

| 小離鰭数 | 6~8 | 体周鱗数 | 32~38 |

| 側線鱗数 | 57~60 | 背中線鱗数 | 32~37 |

| 最大サイズ | 340㎜ | 平均サイズ | 200~250㎜ |

オルナティピンニス

|

|

| 流通名 | オルナティピンニス、オルナティ |

| 学 名 | Polypterus ornatipinnis Boulenger,1902 |

| 種小名 由来 | 華麗な羽飾り ornate:飾りたてた、華麗な pinna:羽片、鰭、はた |

| 化石時代 | 第四紀 完新世 Holocene エチオピア |

| 特 徴 | 黒と黄色のコントラストが印象的で「ファンシーポリプ」と呼ばれている。けど書籍以外でその言葉聞いたことない。 頭部は細かな網状、腹側は褐色。幼魚期は際立って色鮮やかだが成長と共に全体的にグレーがかってくすんでしまう。 頭部が明らかに黒と黄色がメリハリがあり全体的に黒っぽい幼魚個体は、成魚になってもコントラストの美しさは残るらしい。 |

| 生息地 |  コンゴ川水系などコンゴ盆地の湿地帯 |

| 小離鰭数 | 9~11 | 尾鰭条数 | 14~15 |

| 体周鱗数 | 38~44 | 側線鱗数 | 56~59 |

| 背中線鱗数 | 22~27 | 脊椎骨数 | |

| 最大サイズ | 600㎜ | 平均サイズ | 450㎜ |