S-Matchアンテナカプラの制作

平衡フィーダー用 リモートコントロール式

2021.08.16 Upload

2021.09.14 ケースの製作

2021.11.03 各プリセットバンドエッジのSWR

各バンドの中心周波数にプリセット位置で全く問題無し

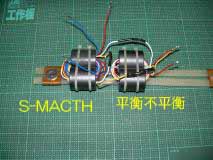

2022.03.03 S-MACTHに於けるバランの試作

アミドン製T-200#2以外に各種のコアーで20種類を試作

TRラジオのバーアンテナのコアー、パッチンコアー等と手持ちを総動員

2022.03.15 SWRの不思議 (上記バランの試作中に気付いた現象)

必ずしもSWRが最低でも電波が、最大効率で発射されているとは限らない

2022.04.12 紆余曲折を経てS=MACTHカプラの完成 そして 更なる疑問

1.8MHz~7MHz帯は、同調しているが、SWRだけを見ると10MHz帯除いて運用できるかな?

現在のアンテナの形状は、「アンテナの共振の確認の実験???」を参照

全長106mの垂直面の逆三角形のベントダイポールで運用。(1.7775MHzの8分の5λに相当)

2022.04.24 14MHzでJA6の局とコンディションなりにQSO。

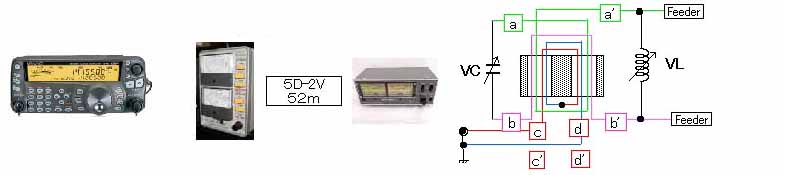

いつものように3・5MhzでJH1WXH局に1stQSOをさせていただいた際に、エレメント長80mの垂直の逆三角形になっている、3・5Mhzでは1波長のWツエップ型アンテナを梯子フィーダーで給電して、更にサーボ機構でアンテナカプラをシャックからリモートコントロールしている事を紹介した。すると、彼も別な方法でシャックからアンテナ系をコントロールしていると教えて頂いた。そして、ヨーロッパではS-Matchなる回路の平衡フィーダー用のアンテナカプラが、盛んに使われている事を聞かされた。(コールサイン記載に許可を頂きました)

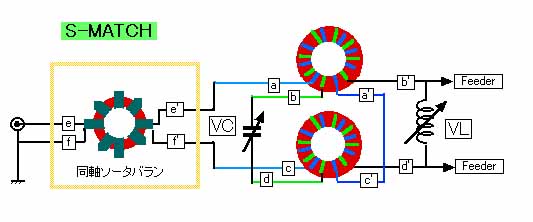

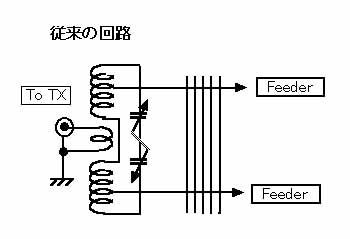

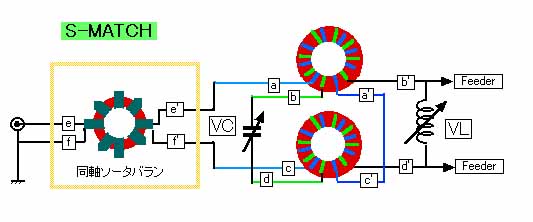

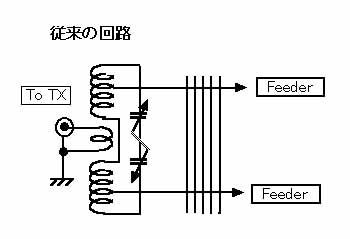

早速、ネットでその回路を調べるとこれまでの平行線フィーダー用カプラと全く異なり、シングルバリコンとシングルコイルのみで構成され、バランを巧みに使った回路を見て、「これなら!」と思い早速試作を開始した。

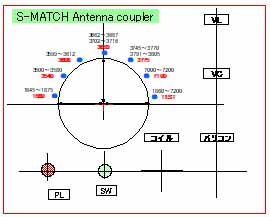

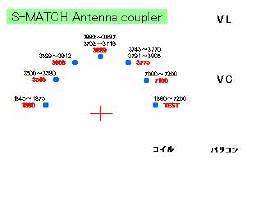

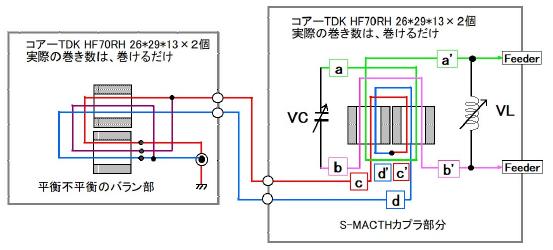

基本回路

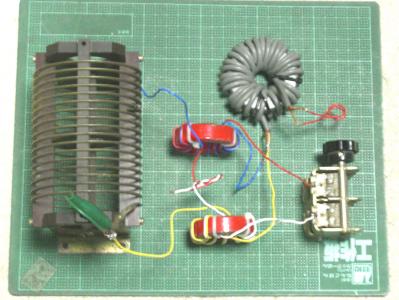

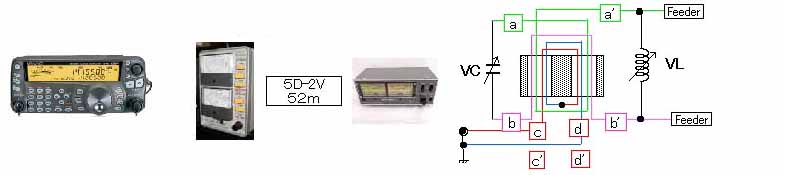

完成したS-MACTHカプラ 試作中だった従来型 こんなのも有るぞと送られてきた従来型

同軸ソータバランは、無くてもそれなりに動作したので、実用化の制作では省いた。(有った方が、良いかも? 要検証)

トロイダルコアーTー200#2(赤)が、二個あったので、巻き易さから二個使ったが、試しては、いないけれど一個で大丈夫のはず。

トロイダルコアーの巻き数等は、下記を参考して欲しい。(手持ちのLCメータが、壊れたので測定できないから測っていない)。

( 2022.02.11 訂正 Tー200 #43は、誤記。 材質は、カーボニル鉄コアー)

注:接続を完了して、同調点が見つからない場合、「d、d’」 又は「b、b’」のいずれかの接続を入れ換える。

参考

https://www.pa0fri.com/ATU/Smatch/smatcheng.htm 注: PA0FRI氏ホームページでATUのページ

2025.12.04 追記

PA0FRI氏ホームページを調べていると彼は、2024年にサイレントキーされたとの情報が有りました。(ご冥福を祈ります)

いずれ、彼のホームページが、閉鎖されるでしょう。興味有る部分をダウンロードされておくのも良いと思います。

このページも参考になりました http://www.la6nca.net/homebrew/stuner/index.htm

基礎実験

部品は、有る!。

ただ、闇雲に繋ぐだけでは能の無い話しなので、いくつかのホームページを調べて、まず、机上での試作前のテストを行った。約14μHのコイルと5球スーパー用の430PFの2連バリコンを用意した、そして、アミドンのトライダルコアーT-200#2を2ヶ用意し、物は試しとホームページを参考にバランコイルを作った。

これで準備は、出来た。

この回路に伝家の宝刀グリッドデップメータを結合し、コイルのタップ位置をワンターンづつ変化させ、バリコンを「クルっ」と回して、1.8MHz3.5Mhz,、7.0Mhzでのデップを確認した。最初、このコイルでは、1・8MHzが不足ぎみだったので両側にワンターンづつ追加して、再測定してその値を記録し試作に備えた。当然、アンテナに接続すれば、グリッドデップメータ―の位置とは異なるが、ドン・キホーテよろしくやみくもなカット&トライとは違い目標があるので能率が良い。

ネットでは、同じような部品で実用していることも紹介されていたが、受信バリコンでは何とも寂しい。

調べたホームページでは、この状態で実用にしている局もある。

試作1

1.9MHz用の第1号アンテナカプラを作った際に、アンテナカプラ切り替え器を作ってあったので、運用を止めることなく作業を進められた。

手持ちの送信用エアーバリコン40~1500PFで減速ギヤー付きの物に取り替え実際に送信機の繋いでテストをして見た。この辺は、カット&エラーと大きく変わりなく机上テストで得たコイルのタップ位置のコイルをセットし、バリコンを素早く回してその共振点を探った。ここで気が付いたのは、この様な場合、減速機構は反って弊害で直結のバリコンの方が調整し易い事に気が付いた。そこで、40PF~1000PFのバリコンに交換し、操作のスピードかを計った。

この試作1のカプラで実際に運用して見たが、各局からのレポートは、これまでのアンテナカプラに何ら変わらないとのレポートだった。QSOの途中、断って切り替えても変わりないとのレポートを頂き、また、意地悪をして黙って切り替えても気が付いた局はいなかった。

更に確信をと思い、この状態でしばらく運用してみたがなんの不都合も無く、実用になる事を確信した。

実用化

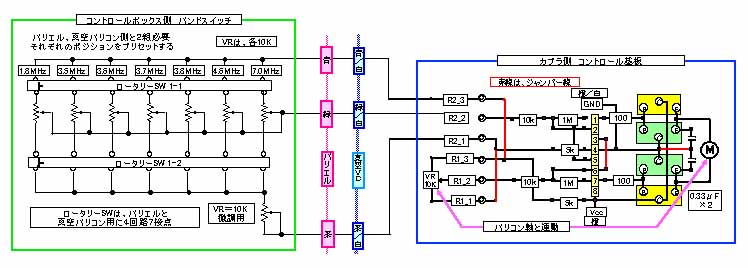

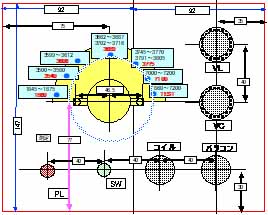

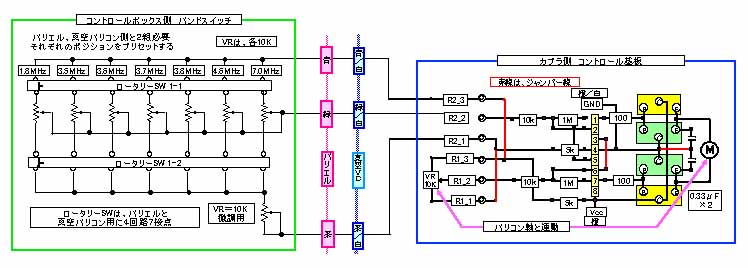

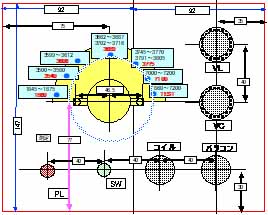

サーボ回路を組み込み実用化に向けての制作

サーボ回路は、基本的にこれまでと変わらない。プリセット用の回路が、追加してある。

参考: 試作 タンク回路バリコンのサーボ化

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/servo2_HP/servo2.html

真空バリコン用とロータリーインダクター用と2組必要になる

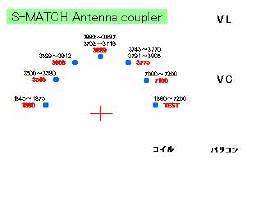

ここまで必要かどうかは、考慮の余地が有るが、1.8Mhz、3.5Mhz、3.6Mhz、3.7Mhz、3.8Mhz、7.0Mhz帯+テストポジションとした。画像には、4.6Mhzとあるが、7.0Mhz帯に変えて、7.0Mhzの位置は、テストポジションに変更した。このテストポジションの調整VRは、パネルに取り付けてある。

このDCサーボ回路は、プリセット値を可変抵抗で記憶しているから電源を切ってもその設定位置は変わらない。物理的なメモリーと同じだ

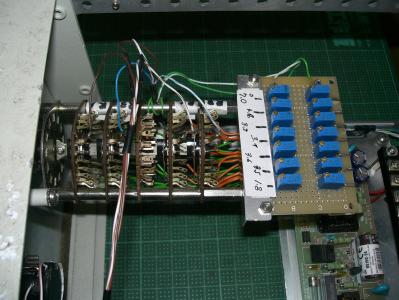

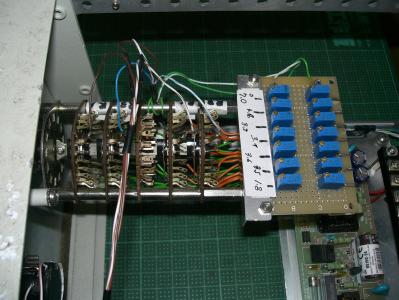

プリセット用VRとロータリースイッチの状態

ロータリースイッチのネジを利用して、多回転VRを並べた基板を取付けた。

使っているアンテナは、風で反射値が変化する。また、晴天と雨天でも反射値に変化が観測される。また、最良の点のコイルとコンデンサーの組み合わせは、数式から容易に想像できるようにある一点しかない。プリセット点から離れると反射値も増えて来る。実用上まったく問題の無い値であるがこだわりでセット点から微調整できるようにしてあり、これは、単なるこだわりで蛇足に近い。

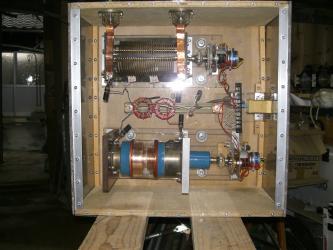

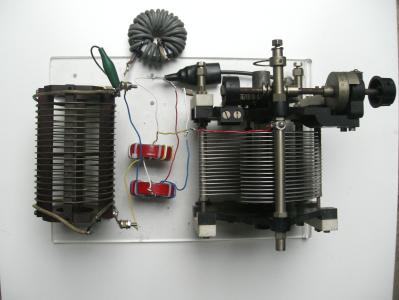

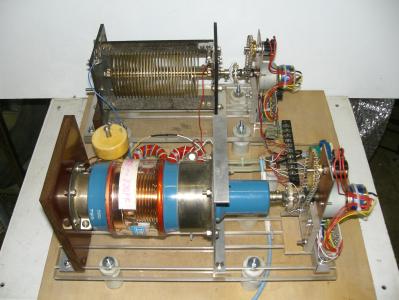

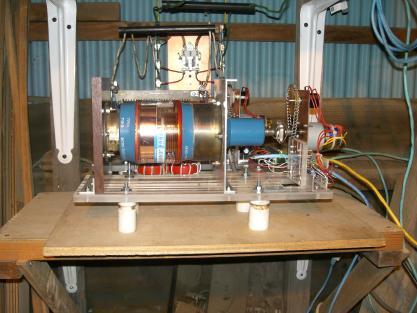

既にサーボ機構を組み込んである約22μHのロータリーインダクターに変更、プリセット値を調整して運用を目指す組み立てを開始。

グリッドデップメータを結合し、再度各バンドでのデップ周波数を確認し、大きく間違っていない事を確認。梯子フィーダーを繋ぎ、アンテナ系が、接続されると当然デップメータでの位置とは変わるので、実際に送信機での再度の微調整をしなければならない。

事前の試作でおおよそのコイルデータを測定して於いた。そのインダクタンス付近にバリエルをセットして、素早くバリコンを回転して反射の最小点を捜した。この方法でバリエル側に於いて各バンドのプリセット位置を調整した。

その後、バリコンを真空バリコンに交換して調整すれば、コイル側は既にプリセットされているから、真空バリコンのプリセット値をセットして調整を終了すれば良いと判断からこの調整方法にした。

ここまでの試作で気を良くして、本格使用カプラの制作に取り掛かった。トロイダルコアーの部分は、そのままの使用として、既にサーボ機構を組み込んである700PFの真空バリコンで組み立てた。700PFの容量は、少し大き過ぎ調整がクリチカルになるので2000PFの固定コンデンサーを直列に入れ最大約520PFとして使うようにしたみた。(実際には、無くても良いと判断して外した)

参照: www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/VacuumVCHP/VacuumVC.html

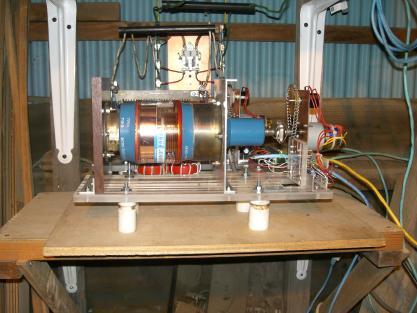

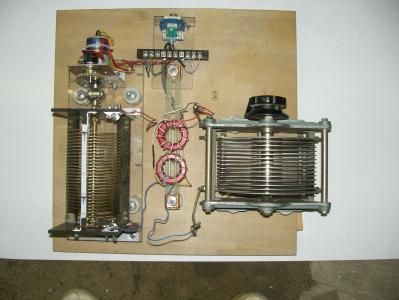

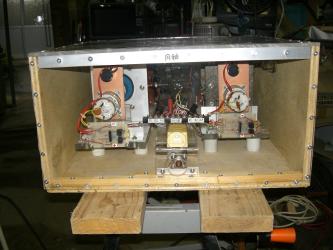

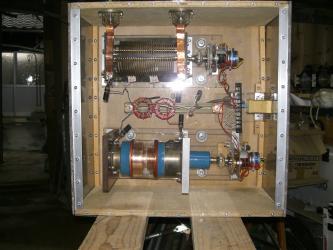

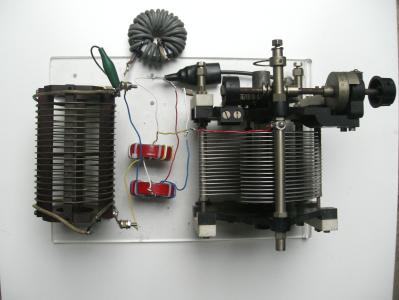

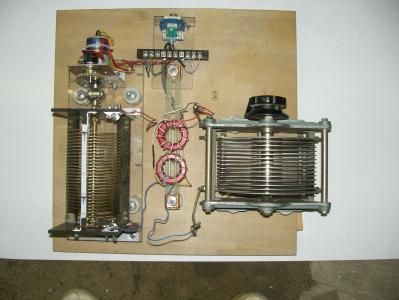

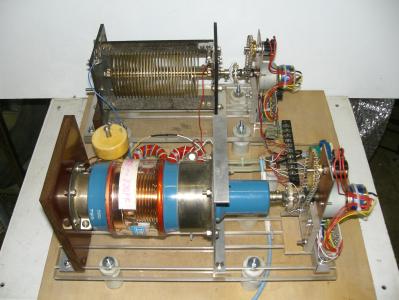

実用化したカプラの部品配置

真空バリコンとバリエルそしてバランは、アクリルの板上に組み付け、スタンドオフ碍子代用のノップ碍子に載せてべニア板に組み立ててある。

このバリエルと真空バリコンを駆動しているラダーチェーンとスプロケットは、残念だがメーカーの生産中止でもう手に入らない

ラダーチェーンは、10m巻きならば、市販されているらしい

参照:https://www.kggear.co.jp/news/%e3%80%8c%e3%83%a9%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e7%94%a8%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%94%a3%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%80%8d%e3%81%ae/

このアンテナカプラは、1.8MHZ帯からから7MHz帯まで連続にカバーするが、バンド切り替え毎にサーボを起動して、調整位置を指示して調整するのではサーボの意味が半減する。ここは、オートチューンと洒落込みたかったが、使用するにはほとんど変わらないプリセットチューンとして、ロータリースイッチでバンドを切り替えることにした。バンドを切り替えれば、そのバンドのセットされた中央に停止する。オートチューンでも、何らかの形で運用バンドが指示され、または検出するように指示されて調整を始める。少し違うかも知れないが、SWR最小の位置に調整するようにするんだろうと思う。

無線機のバンド信号を受け取って切り替えられる様に出来れば、オートチューンと胸を張れるのだが。

マッ 自作なので癖をしっかりと確認できているし、無線機のバンドと、カプラコントロールのバンド切り替えの2つの操作だけで済む

最良の位置を検出するにどうするか?。多分、現在の周波数と指示された周波数から調整方向を判断して、調整を開始する。そして、最良点を検出したならば、記憶させ、その位置に戻って停止させるのだろう。最良点は、誰がやってもその最良点を一度通過しなければ判断できない。

参照:別ページの4代目モービル製作記の後半

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/lesson2/body.html

市販のアンテナチューナーで運用の度に 指定されたバンドの位置に始動させていては、不便この上ない。そこでユーザーが希望する位置に一度調整させ、この位置をメモリーに記憶させて置けば、次回からは予めメモリーに記憶している位置に調整するのであれば、これはプリセットチューンに他ならない。メーカーは、ユーザーがどのように設置するのかを想像力逞しく想像し、それなりの対応ができるようにしているはずだ。

在るメーカーのオートチューナーの取り扱い説明書をダウンロードして調べてみた。

始めてチューナーを使う場合、送信機からの信号(送信出力)を検出し、その周波数で調整を始める。そして、設定されているSWR内の最小値の位置を確認して、その位置に戻って停止する。(くどいが、最良点は一度通過しないと確認できない)

この停止位置をメモリーにプリセットせよとある。そうすれば、次回からは、その位置に自動でセットされるとある。

他のメーカーの物を調べて見たが、「プリセットせよ!」との記述はないものも有った。となると、うがった見方をすると工場出荷され、ある周波数で使用されたならば、隠し持っているメモリーに書き込んでしまい。次にその設定になったならば、そのメモリーのプリセット値を読み出して調整するのでは、ないだろうか?。この、値が大きく異なったならば、オートチューンの動作になり調整すれば良い。メモリー値(プリセット値)を100や200持つ事は、いわゆる、ワンチップマイコンでも容易い

自作して他人は使わないこのアンテナカプラは、完成時には当局のアンテナ系で各バンドの中央位置に調整してあるのでバンドスイッチをセットすれば、そのバンドで何ら問題なく直ちに運用できる。ただ、1・8MHz帯から7・0MHz帯に変更するときには、手持ちのモーターを使ったので一義的に決まってしまい、おおよそ20秒ほど要する。これは、モーターの回転スピードで決定され、モーターのパワーを大きくすれば簡単に解決する。しかし、それなりの隠れた問題が、頭をもたげてくるので注意をしなければならない。

このDCサーボ機構の特徴は、電源がオフでも停止位置を記憶しているので運用バンドを決めたならば、電源をオフしてそのまま使える。もし、このバンド切り替えの位置の記憶を電子的にしているならば、読みだした値を保持しなければならなく、リレーを使っているならば、そのバンドを位置を保つ為に電源をオフにはできない。ラッチングリレーを使っているならば、別だが、メーカーさんのはどうなっているのだろう。

人間が、運用周波数を決め、それを機械に指示する!。そして、機械が指示された動作を完了する

調整について

何も無いところから調整すると仮定した場合どうするか?。

多分、どちらもスタート位置つまり、最少か最大位置から始めるだろう。バリエル、真空VCも最少位置から始めるとしよう。バリエルは、回転子が目視できるからこちらを起点にした方が解かりやすいと思う。

1) バリエルが、零では不可なのでまずワンターン(巻き数1回)にセットして、真空VCを最少から最大迄変化させて、最小点が有るかを調べる。

2) 最小点が、あっても無くてもバリエルをもう一回転(2ターン目)し、真空VCを最大から最少側に変化させて、最少点が有るか、否かを調べる。

もし、あるならばその位置と値をを記憶させる。

3) 更にバリエルをもう一回転(3ターン目)し、真空VCを最小から最大側に変化させて、最少点が有るか、否かを調べる。

最小値が小さくなっていれば、最良点に達していないので、2)の操作を繰り返す。

4) もし、その最小値が、前回より大きければ、最良点を通過した事になり、最良点は前回位置と今回の位置の間に有った事になる。

ここから、少し戻った位置に調整してやれば、最良点に限りなく近い点を得られる。

これは、、人間がやっても機械にやらせても同じ手法になるが、今の時代マイコンコントロールでやれば、プログラム次第で簡単にできる。

つまり、最初の位置から初めて、最後の位置まで移動させる。この時の各位置での測定値を記憶させて、全部のスキャンが終わってから、

最良値を示した位置に移動すれば良い。測定間隔をそれなりに細かく分割してやれば、十分な精度で可能となる。

多分、プログラムを書く人は、賢いので最良点を通過した事を確認できたら、そこで停止し、最良点に戻って再確認させ、この位置、値を

メモリーに書き込ませる。そして、次に同じ条件の場合、この位置に調整させるだろう。これは、オートチューナーと言っても、プリセットされた

位置に調整するプリセットチューンに他ならない。

いくら優秀なプログラムが、有ってもそれに見合う メカ がなければ、稼働できない。そして、メカの精度以上には、動かない!。

プログラムが、1000分の1ミリ動けと言っても、メカの精度が100分の1ミリしか無かったどうなるかは明白だ。

昔々の学生時代に電気科の輩が、「旋盤は、モーターが無ければ動かないじゃないか」と宣った。つまり、モータを設計するのは電気科だと言い、一目置けと言うことらしかった。「やかましい、モーターが無ければ水車ででも旋盤を回す。モータの機械加工をするのは、誰だ」と答えた事を思い出した。

こんな輩が、プログラムを書いたとしたらろくなプログラムを書かないだろう。

と、言うと叱られるだろうが、当局は信じている。だから、メカとプログラムの協調があってより良い物になる。

思う事は、プログラムが書ければ、このアンテナカプラも自作のオートチューンカプラですと胸を張るが?。メカは、出来ている。以前に試作した論理回路のみでのコントロール回路を完成さればできるが、その気力が...?。

落とし穴

エアーバリコンの様に回転トルクが、比較的小さい物ならば、これまでの回路定数で良いことは確認出来た。ロータリーインダクターは、回転トルクをそんなに必要としないが、真空バリコンでは話しが違う。特に構造上、容量を小さくする方向の回転トルクは、内部のジャバラ部分を縮めることになりそれなりの回転トルクが、必要になる。従って、停止位置に近づいてもそれなりの電圧がモータに出力されないとゆるゆると回転を続けてなかなか止まらないことになる。バランス点付近で必ず停止するが、実用の上の時間と言う物がある。

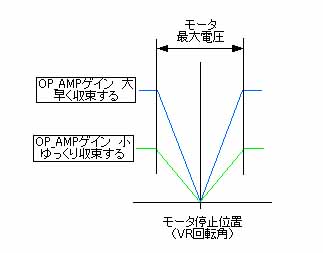

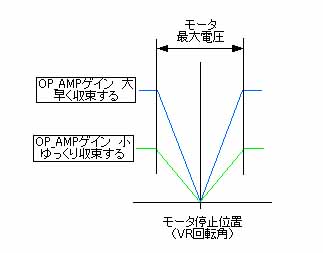

調整中にサーボ回路の電圧、サーボアンプの増幅率の重要性に改めて気が付かされた。増幅率が、小さいと停止位置に近づくとモータの回転速度は、遅くなり停止位置にゆっくり近付くことになり時間が掛かってしまう。モータは、起動したら最大電圧が掛かり、停止位置では電圧0になって停止する。サーボ回路は、ブリッジ回路のようになっていてバランスが取れて出力電圧が0ボルトになる。しかし、現実は、その変化量が小さければ、出力電圧は小さく、モータはゆっくりと回転する。従って、隣り合わせの位置は、ある角度以上の差が無いとモータを起動できない。より小さな差でモーター起動するには、高い電圧を使い、アンプの増幅率を大きくすれば良いのだが、サーボ機構のメカニカルな部分とのバランスを考えなければならない。

この図の様な関係になると想像している。

サーボアンプの増幅率を過大になると今度は、バランス点をモータの回転慣性で通過しまい、また逆転して通過する、そして、また戻る、という現象を繰り返す、インチング現象を始めて、停止できない。いっそ、オペアンプでは無く、コンパレータならばとやってみたがコンパレータは、「0or1」なのでバランスする事は無い事に気が付いた。仕方が無い、増幅率を調整して実用点を捜そうと思い立ち回路定数を探った。負帰還用の抵抗値は、1MΩとして、入力側を10kΩから始めた。この場合、値を小さくするには、抵抗を並列に加える方が簡単なので、適当に想像して「こんなもんだ」思える抵抗をハンダ付けして値を決めた。

もう一つ増幅率を大きくするとRFの回り込みも顕著になる。使っているオペアンプとトランジスターは、短波帯を十分に増幅する。入出力にパスコンを入れてみたが、それほど効果は無く、負帰還回路の抵抗に並列に入れたパスコンが最も良い効果を現した。このサーボ回路は、DCアンプなのでRF信号の増幅は必要ない事から、負帰還回路にパスコンを入れたらどうなると思い、入れてみた事が功を奏した。

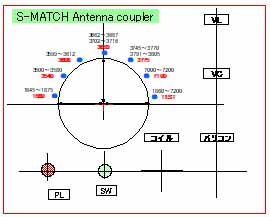

コントローラパネルの検討

これまでページの回路図や解説図は、当時でも知っている人が少なく、現在では浦島太郎となった統合ソフトのクラリスワークスVer4.0 を使って来ているから、パネルのデザインをしてみようと考えた。統合型ソフトなのでワープロ、ドロー、ペイント、表計算、データベース、通信、プレゼンテーションと多機能である。当局の作図は、100%ドロー機能を使って作図している。今回もドローを使い、作図検討した。

これらの機能は、ワードにもあるが、このクラリスワークスが発表された頃にはワードは世に出ていなかった。

いろいろと考えて、 パネル面を残す 印刷してパネルに貼り付ける

キャドもどきに作図し、こんな具合にパネル図を印刷した。

ああでもない、こうでもないと作図しながら、想像力を巡らして検討する。画面上では、確認できないレイヤーを使って描画している事から印刷すると画面とは少し位置関係がズレる。しかし、エクセルのずれとは比較にならない位小さい。オブジェクト情報でその大きさの寸法を表示してくれるので他のパーツと大きさの比較が簡単にできる。実際に印刷される寸法は、このような場合ならまったく問題なく実寸と考えて作業できる。

これまでは、現物合わせで行って来たが、結構実用になると再確認した。現物合わせの場合、想像の塊で各部品を並べて検討する。その後、寸法を卦がいて加工を開始する事になるが、この位の大きさならば、問題の無い精度で印刷されるから、これを現物に貼り付けて加工出来た。

←10m→

←10m→

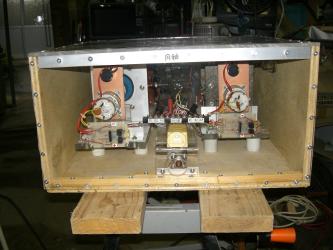

完成したコントローラー 倉庫にに設置したアンテナカプラ本体

上の棚には、ダブレットアンテナ製作記で作ったカプラが鎮座している

これもシャックからのリモートコントロール

コントローラは、約10m離れたシャックにあり、電源2本、制御線3本×2組必要なので、8芯のLANケーブルを使いコントローラと結ばれている。当然、コントローラ側で操作をすれば、指定したバンドに切り替わる。ただ、1・8MHz帯から7・0MHz帯に変更する時は、約20秒程かかるのでその間を待つことになる。トランシーバーをバンド切り替えして待っているとノイズがスーと浮かび上がって来るのが確認できる。そして、ノイズのピーク迄待てば、送信可能となっている。「同調していっているな」と体感でき、ある意味快感を感じる。

思っていた以上にまとまり良く出来上がったと感じている

疑問?

これまでのアンテナカプラでは、バリコン、コイルともに左右対称の部品を使い、回路も左右対称になっている。しかし、ここに使用した、バリコンとコイルの寸法は、いくらバランを入れて平衡させるようにしてあっても物理的には対称ではない。

扱う波長に比べて、微小な寸法なので問題ないと言うのであれば、これまでのリンク式(?)のアンテナカプラ回路で駆動部分の絶縁さえしっかりしていれば、良いのでは?と考えてしまうが、どうなんだろう?。サーボ機構組み込みの真空バリコンは、手持ちにあるのでそれなりのバリエルがあれば、試作してみたい衝動にかられるのは、「サガ」何だろうか?

5D-2Vは、規格から約85kg/1000mとあるが、単線の2ミリのIV線なら約38kg/1000mだそうだ。これなら梯子フィーダーも同じ位の重さで作ることが出来る。

自作の梯子フィーダーを使っていると言うと「割りばしの天ぷら」話がすぐに出てくる。しかし、現在は、セパレータの材料にはグラスファーバー製の材料に事欠かない。時代をみていないのだろうか?それとも探さないのだろうか?。いずれにしても、オートアンテナチューナーと言う時代なので自作する局が少ない事が最も大きな要因かもしれない?

このページトップに戻る

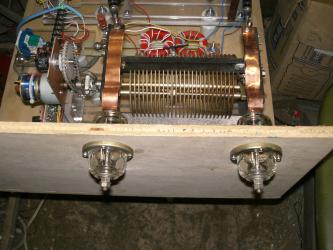

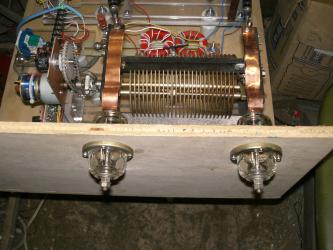

ケースの製作

「ケースを作らんかい」とお馴染み局にお叱りを受けたので作って見た。

こんなケース 大きさは、幅450㎜×奥行450㎜×高さ240㎜

元々、ケースにいれるのではなく、既設の2バンドカプラの様にカバーを被せる計画だった。LA6NCA局のホームページには、アクリル板のパネルに組み立ててある画像が有った。これに見習い、べニア板とアクリル板でケースを製作する事にして、強度との兼ね合いを考え三方をべニア板で、残りの3面をアクリルとしてコの字型を組み合わせることにした。

アクリル板の切断には苦労した。薄ければ、定番の引掛け工具で溝を作り、折り曲げれば良い。しかし、強度と手持ちの兼ね合いで5ミリ厚を使ったのでこの方法では埒が明かない。ジグソーでとやって見たが、確かに切れる!。しかし、切断時の加熱で溶て切れるが、直ちに冷めて再び接合してしまう事になってしまった。切断速度と刃の兼ね合いもあるとは、思うがこの方法も諦めた。

ディスクグライダーの切断砥石を使う事にして、作業台に板と万力でガイドを作り、この板をガイドにディスクグラインダーは手持ちで切断した。

アクリル板もその周囲の端から12ミリ以内に数10ヶ所削孔しなければならないので、ボール盤にガイドを取り付けて加工した。

アクリル板の切断 ねじ止め穴の加工(皿ビス用の皿モミ加工は、ガイド無し)

フィーダーへの出力端子が、不可欠になるのでバリコン、コイルに見合うようにとボンレックスの貫通端子をフィーダーの間隔で取り付けた。

こだわりで配線に銅板を使った、

貫通端子への配線

いわゆる4面の画像

一応、正面として 側面の出力端子(間隔は、150mm)

背面 上面

ケースに入れるとそれなりに恰好が付く。

このページトップに戻る

せっかくのプリセットなので、記録として各バンドの中心周波数で調整した場合のバンドエッジでのSWR値を測定した。

| バンド表記 |

周波数 |

中心周波数 |

測定周波数 |

SWR |

|

| 1860 |

1845 |

1860 |

1845 |

1.4 |

| 1875 |

1875 |

1.5 |

|

| 3540 |

3500 |

3557 |

3535 |

>1.1 |

| 3580 |

3579 |

1.4 |

|

| 3605.5 |

3599 |

3605.5 |

3600 |

>1.1 |

| 3612 |

3611 |

1.3 |

|

| 3689 |

3662 |

3674.5 |

3663 |

1.4 |

| 3687 |

3686 |

1.5 |

| 3,689KHzは、オフバンドなので3,686KHZで調整 |

| 3702 |

3709 |

3703 |

1.7 |

| 3716 |

3715 |

1.8 |

|

| 3775 |

3745 |

3757.5 |

3746 |

1.4 |

| 3770 |

3769 |

1.4 |

| 3,775KHzは、オフバンドなので3,769KHZで調整 |

| 3791 |

3798 |

3792 |

1.4 |

| 3805 |

3804 |

1.4 |

|

| 7100 |

7000 |

7100 |

7001 |

1.5 |

| 7200 |

7199 |

1.6 |

*:バンド表記は、それぞれのバンドの算術中心周波数。調整は、中心周波数で行った

3689MHzと3775MHzのバンドの調整は、中心周波数にてそれなりの値になる様にした。

使用できる帯域幅について

上記の表の様に問題はない。しかし、当局のシステムの場合、従来型のアンテナカプラの方が使用できる帯域幅が広い。SWRを2.0位まで我慢すれば、3.550MHzに調整すれば、3.610MHz位まで使えたが、このS-Macth型ではできない。

今回のバランの巻き数データは、紹介したホームページを参考に製作した物なのでバランの巻き数を増減した実験も多いに興味が湧いてきている。

運用時、こだわりで微調整をできるようになっているが、プリセットの回路上全バンドに影響を与えるので注意しなければならない。

各バンド単独に微調整できるようにすれば問題無いが、「何のこっちゃ」になりかねない。

実際の運用を始めて、ワンタッチでバンド切り替えでき、1・8MHz帯からから7MHz帯に切り替える時間が、前にも述べたように約20秒ほど掛かるが、大きなストレスを感じる事はない。

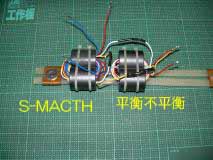

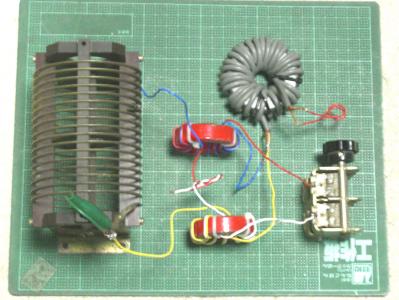

全く不明のコアーだが、これも十分働いた。2つの大きなコアーは、S-MACTHカプラのバランで小さいコアーは、入力側の平衡不平衡の1:1バラン。

このページトップに戻る

約一年、ああしたら?、こうしたら?とほとんどバランの試作で経過した。切りがないとこの辺にしようと手を打った最終の形

最終的に落ち着いた状態

コアーは、 HF70RH26x29x13を2個づつ使用し、入力側に1:1の平衡不平衡バランを加えた。(巻けるだけは、数回)

不思議な現象の発見

この最終状態で物は試しと14MHz帯から28MHz帯まで、不整合覚で恐る恐る10Wならばいいだろうと実験みたら、思わぬ好結果に200Wでテストした。

各バンドとも信じられないようなSWR値を示し下の表の様な結果になった。

| 周波数 |

10.13MHz |

14.112MHz |

18.11MHz |

21.15MHz |

24.93MHz |

28.2MHz |

50.3MHz |

| SWR |

1.8 |

1.6 |

1.6 |

1.5 |

1.3 |

1.3 |

1.4 |

| 通過電力 |

80W |

200W |

200W |

200W |

200W |

200W |

90W |

別なページにある様に通過電を確認できたからと言ってアンテナから電波が、効率よく発射されているとは限らない。だから、この表を鵜呑みにはできない。10MHz帯と50MHz帯の通過電力の低下は、アンテナ側に吸い込まれない事に依る現象かもしれないが、SWRの値だけでは判断できない言う事なのだろうと考えられる。

2022.04.24 14MHzでJA6の局とコンディションなりにQSO出来た。

2023年8月21日に1KW局への変更検査を無事合格した事からこのアンテナカプラでもいわゆるHFハイバンドでも実用になると確信した。当局の運用バンドは、3・5MHzの運用98%なので全く問題にならない。安心して運用できる状態で良いのだ。

2022.04.14追記

やっぱりSWRだけでは、判らない。

上図の様に送信機に直近の通過型電力計と同軸ケーブルの先に置かれているS_MACTHカプラ入力に接続した通過型電力計では、その通過電力に差が生じていた。カプラ入口の通過型電力計は、60%~50%の電力しか示さない。

また、アンテナ長が、1.8MHz帯の8分の5λ擬きの全長=106mなのでその給電点のインピーダンスも2分のλのダブレットの75Ωとは全く違うと想像される。その為、カプラ入口のインピーダンスもどうなっているか当局には判らない。

しかし、同調が取れている1・8MHz帯~7MHz帯では、その値の違いは測定器の誤差と言える僅かな違いしかない。フィーダー上にはアンテナの給電点のインピーダンスが、2分の1λ毎に繰り返し現れ性質があると言われる。となると、その逆に送信機の出力端子のインピーダンスもフィーダー上に2分の1λ毎に現れる事があっても不思議では無い。この様に考えてみると同調できない10MHz以上のバンドでアンテナカプラの入口のインピーダンスが、50Ωと違えば、通過電力電計は、50Ωの場合と違う値を示しても不思議では無くなる。しかし、200Wの電力が通過しているかは、判らない。

同調が取れている1・8MHz帯~7MHz帯では、何故かフィーダーの両端では50Ωとなっているので2つの通過電力計が、ほぼ等しい値を示したと考えると良いのかも知れない。ただ、同調するバンドで50Ωとなるのかは、全く持って判らない。

(いずれせよ、オールバンドのカプラを製作予定なのでそれまでの繋ぎとして試験運用してみる。

このS-Macthアンテナカプラを使えば、従来の方式の様に2連バリコンを使う必要は、無く、また2つのコイルを連動して可変する必要もない。だから、比較的簡単に平衡フィーダーでのアンテナへの給電ができる。

G5RVアンテナで最低使用周波数3.5MHzならば、全長31mとなる。平衡フィーダー部分は、8・84mである。しかし、3・5MHzの2分の1波長は、40mだ。エレメントは、2分の1波長の周波数に共振する場合に電磁波と高周波電流の変換効率が最大になる。G5RVアンテナ系では、それなりにSWR値を低下できると聞くが、エレメントの共振と言うことになると疑問を持たざるを得ない。

あくまでも当局の感想だが、最低使用周波数を3・5MHzとした場合、エレメント長を40m、平衡フィーダー長20mとすれば、7・0MHz以上は、高調波励振としてアンテナカプラで同調をとる方法に一日の長がある様に思う。

当局は、全長80mの1・8MHz帯用の垂直ベントダイポールアンテを使っている。以前は、1・8MHz帯用カプラ、3.5Mhz&7.0Mhz帯用2バンドカプラを切り替えて運用していたが、このS-Macthアンテナカプラなら一台で済むと考え、飛びついて製作した。

3.5&7.0MHz帯用2バンド・・・・・・・・www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/index1/Remotecontrol/remodeling2/2band1.htm

160m帯用アンテナカプラの製作・・www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/capura160m/160mcapra.html

現状、この記事のS-Macthアンテナカプラで1・8MHz帯から7・0MHz帯まで連続可変できるが、プリセット型として1.8Mhz、3.5Mhz、3.6Mhz、3.7Mhz、3.8Mhz、7.0Mhz帯の各バンドにオンエアー出来ている。

参照: www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/tem_80mroop/80m_roop.html

このページトップに戻る

運用時は、快適に運用できる。

このS-Match回路を教えて頂いたJH1WXH局に感謝いたします。

JA2EIB HomePageへ

←10m→

←10m→