4代目の自動車無線局奮戦記

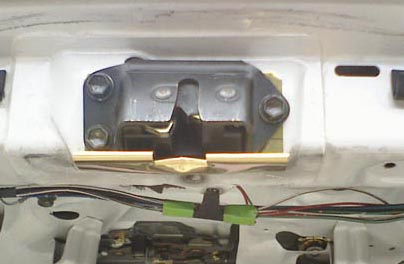

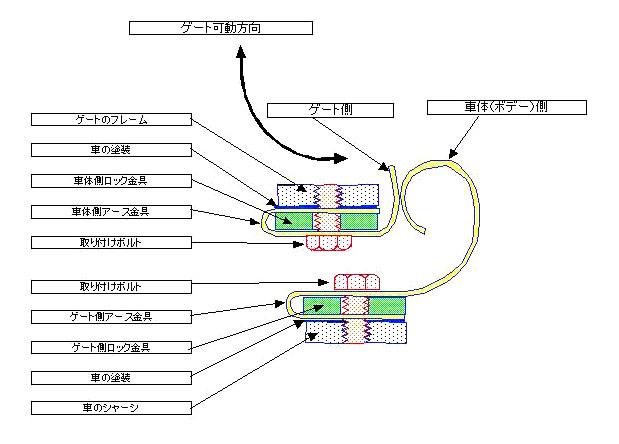

ゲートアース接触子の改良 (2013.7.18)

マスト折り曲げ機構の詳細の追記(2015.6.27)

平成18年9月(2018.9)に4代目の基本を継承し、5台目モービルとなり、4代目モービルは、その役目を終えました。

参照: http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/5thmobile/5thmobile.html

リンク先からこのページに戻るには、ブラウザの「←」(戻る)をクリックして戻ってください

歴代のモービルの勇姿へ (1代目~5代目)

最良点の検出( 2021.08.31 S-Macthのプリセットチューン関連から)

3.5MHzモービルのアンテナは、その長さが極端に短縮されている事から、仮に短縮アンテナを使用周波数に同調

している事を確認したとしてその給電部のインピーダンスは、すこぶる「低い」ことが想像される。

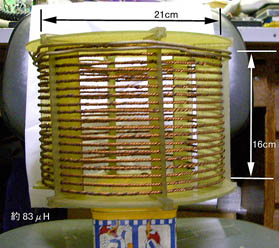

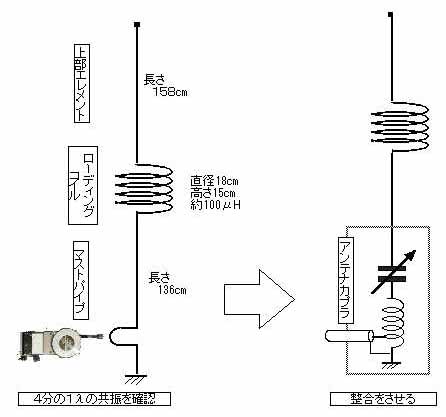

昭和60年(1985)頃、LC直列共振のアンテナカプラなら、きっとうまく働くと信じ、手持ちのバリコン(200PF)とタイトボビンのコイル (70・φ 36t P=3.75)をジャンク箱から探し出し、手さぐりの実験を始めてから、2005年頃に現在の形となりました。

その効果は絶大で3.525~3.612MHzを運用できる。(コイル、バリコン容量を見直せば、3.8MHz帯も)

竜飛岬にて 青函連絡船八甲田丸の前にて

(後方は南極観測船 ”しらせ”)

昭和47年に参加した青函トンネル工事の思い出の感傷に浸りに、往復2400Kmの旅

ローカルのJA2GDF局の他に 遥か、神戸、四国のお馴染み局数局とQSO!!

3.5MHzのモービルでどこまでいけるかも楽しみだった

電源は大切 電源引き込み エンジンルームの様子 サイドフェンダーから室内へ

電源リレーボックス アクセサリSWに連動して全積載トランシバーの電源を制御

3.5MHz、144MHz、435MHz

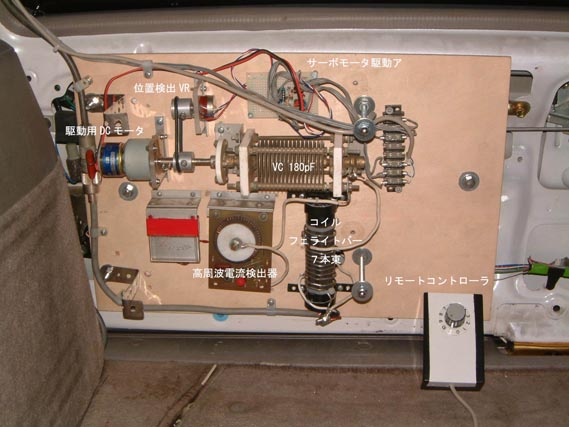

アンテナカプラ

オートチューンを夢見ての実験繰り返したが、運転席からコントローラで運用周波数にダイアルを回して同調をとるプリセットチューンで現用

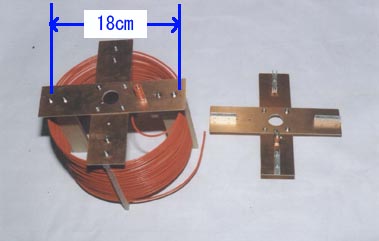

アンテナカプラの基本回路 実験用タイトボビン 以前はこのコイルで実用

アンテナカプラの基本回路 実験用タイトボビン 以前はこのコイルで実用

上記、作図部分は、2025.02.04に7MHzでQSOで尋ねられたので作図仕直した。

実験コイルサイズ 70リφ 36T P=3.75 1ターン毎にタップにワニ口でカットアンドトライを繰返して、現在のコイルとコンデンサ容量になった

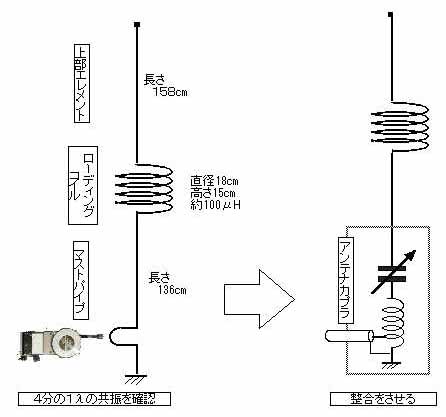

まず、アンテナ基本長さ確認にグリッドデップメータを結合して、設計の4分の1λで共振している事を確認する。そして、送信機からのフィーダーインピーダンスに整合するのが、手順と考える。もちろん、送信機とフィーダーとは、整合が取れているいる事は、言うまでもない。SWRを求めて、

アンテナの長さを調整する事は、論外!!!!。

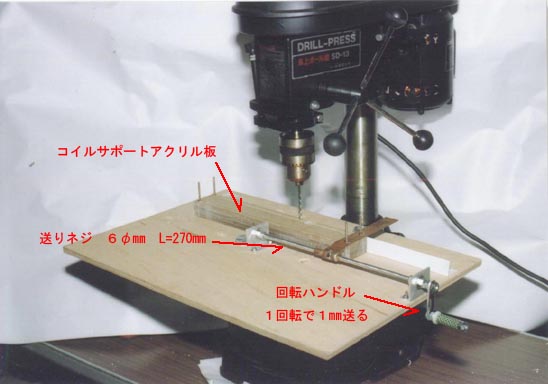

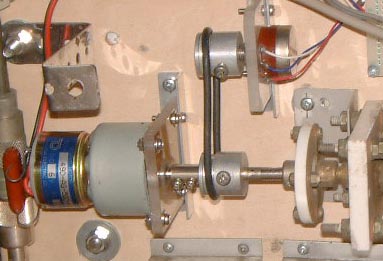

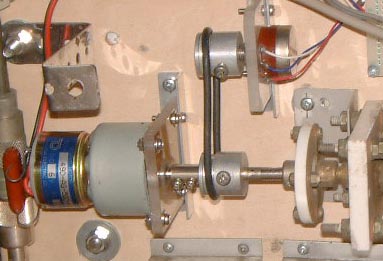

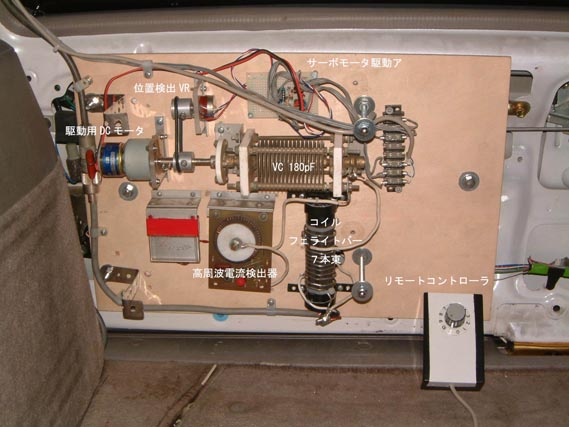

現在は、下の画像のようにギヤ-ドモータを組み込みサーボ機構で運転席からリモートコントロールしている

モータ駆動軸にプーリを組み付けオイルリングをベルト代わりに(ゴムの寿命から現在は、糸かけに変更)

往年のTS-510からのヒントでオイルリングを使い、ベルト掛けにコントロールボックスと同じ値のVR回して、バリコンの回転角を検出

追記 2025.02.04

現在は、TORIO(Kenwood)に敬意表し、往年のTS-820 に使われていた回転比=1:1・66のラダーチェーン機構をオークションで手に入れて、採用している。(TS-510も最終の頃は、ラダーチェーンとなったが、回転比1:1だった。一般的にVRの回転角度=300度、バリコンの回転角度=180度なので回転比=1:1・66となる)

リアゲートに組み着けたアンテナカプラ リモートコントローラで運転席から制御

プリセット位置の目盛りをダイアルに記入して

走行しながらでもQSYできる

拡大図(現在の状態を表示)

追記 2020.07.18 最新の状態は、モービルアンテナ3.5&7.0MHz2バンド化を参照

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/7MHzANT/40mMobileANT.html

完成

2005年9月11日、遠く青森の三内丸山遺跡の前で 庭先で

完成したモービル アンテナ高さ(地上3.8M) ガソリンエンジンは、うるさい!! かっこいいと思えば 飛ぶ?

2代目と3代目は、ジーゼルエンジン! 法律の改悪(?)で泣く泣くガソリンに

ちょっと大仕掛けな(?)マスト折り曲げ機構

アンテナを組み付けたままで天井高の低い駐車場やフェリー等に入ることができる。

折り曲げるだけでは無く360度回転できる機構となっている。 CQ誌1979年2月号で発表した頃には、

VHF用でもこの機構をもった車載アンテナは無かっと記憶しているが、間違いか?

アンテナマストに折り曲げ機構を採用した事が幸いして、調整中には簡単にコイルの調整が

出来き、非常に便利な機構となった

アンテナマストを取り付けたままでリア-ゲートを開けた状態 旅先等での荷物の出し入れは自由に

ちょっとゲートの重量が増すので、閉じる時には注意(落ちてくる)

マスト折り曲げ機構の詳細の追記(2015.6.27)

折り曲げ機構も錆びたのでこれも磨いた(真鍮のムク棒の削りだし) 折り曲げた状態(360度回転可能)

( 昭和53年、勤務先の工場でドサクサに紛れて作ってもらった )

引き抜いた状態 機構全体(水平部分が、上部マスト スプリングが見える

下のマストに中にスプリングが入っていて (古い写真が、出てきた)

いざという時は、右上の折り曲げ状態になり

使用時は、上の画像のようにネジ込んである

プリセットチューン

バリコンを回すとなると手動、遠隔で回すにしてもそれなりの機構が必要になる。そうなるとサーボ機構を考えるしかなく、事は簡単で操作側で出した指示だけ、バリコンが回れば良いとすぐに閃くが、さて、どうしたものか考えてみた

オーディオアンプのBTL回路を応用すれば、正逆転できるDCモータ駆動回路ができるであろうと考えてはいたが、実際の回路となるとさて(?)どうすればと思案している時、良くしたもので秋月電子で売っているLM675と言うパワーオペアンプの資料にServo

Motor Controlとしてサンプル回路が紹介されていたので、飛びついて採用した。

この回路を知る前は、ACDCコンバータでAC100vを作り、5Vの正負電源を用意し、ハーフブリッジのような使い方でモータを回してサーボモータとして使ったいた。

サーボモーター駆動回路(モービルのアンテナカプラのバリコンを駆動)

当たり前だが、コントロールボックスのVRの回転角と同じ角度だけバリコンが回転する

2020.10.10 追記 質問をいただいたので使用したIC、TR名を参考に(現在では、入手困難)

IC=NJM4565L等の4558系2回路OPアンプのSIPパッケージ品

TR=TTB1067B&TTD1509B等ダーリントンコンプリメンタリー品

最良点の判定

むちゃくちゃ言うなと言われるかもしれないが、ある抵抗値を持つ抵抗に流れる電流が最大となれば、その電力消費は最大になる。この事は、言うまでも無くオームの法則からあきらかなので、アンテナへの給電点でのインピーダンスが純抵抗であろうと、リアクタンス分を含んでいようと最小の電力損失で給電されているものと考え、アンテナの高周波電流の最大点、すなわちSWR最小点(? 実は少しのずれがあると聴いた記憶があるが?)として判定することとして工夫を進めた。

現実には、カプラからアンテナマストへの接続線に高周波電流検出コイルを組み込んでいる。もし、給電点が、純抵抗でなくリアクタンス分が含まれていれば当然アンテナの輻射効率は低下する。 しかし、送信機の出力を監視してほぼ仕様に近いの出力電力であれば、絶対値は不明だが、大きな間違いを犯してとんでもない方向に調整してしまうことは無いと信じて疑わないこととした

灯火親しんだ遥かな青春の学び舎で、エントロピーの法則から「場の状態」は限り無く乱れのない方向に進んでいると教えられたことを信じると測定器を回路内に挿入し接続すると言う事は、まぎれもなく乱れを発生させて、それを含んだ乱れを測定していることになる。

乱れが、あるから測定できるといったら怒られるかも知れない。

とは言え、離れて電界強度を測り、それをフィードバックするのでは、この場合実現できないので、その影響は、少ないものだと信じる以外にない

当初からのモービルアンテナの調整方法

SWRも計らず簡単に目視する方法が、無いかとの思案の結果、高周波で蛍光灯が点灯することに目をつけ、パワーにもよるが一端から反対側に向かって点灯していく事を知った。この事から、当時無くなりつつあった5球スーパーの「マジックアイ」のように使える事に気づいた。つまり、アンテナがその周波数に同調し、うまく電波を放射する様に調整すれば、蛍光灯は最も明るく輝くことになる。適当な電力で調整すれば、直線に光るマジックアイもどきに光るのである。

OMさん達が、ツインランプ、ネオン管などで最も明るい点に調整したとの話、船舶ではロングワイヤーANTをもっぱら用いていて、適当な位置にそれなりの電球をぶら下げて、やはり最も明るい点に調整する(JRCの技術屋さんの話)からの応用

直線マジックアイ

調整前 調整後

この調整方法は、アンテナ電流の最大点を求める方法と比較してまったく同等の調整結果となる事は言うまでもない

SWRの実測

アンテナカプラを3.574MHzの最良点のバリコン位置に調整した時の周波数によるSWRの変化

使用しているトランシーバーFT-850では、SWR>3 となるとHiSWRと判定して送信電力が制御され送信不能状態になる

出力のPOWERから判断してSWR=1.5位までは実用になると思われるが、SWR=1.2をもって運用(調整)をしている

3.557MHzから3.575MHzまでをトランシーバー内蔵のSWRメータでの測定したデータグラフ

今なら、ワンチップマイコンでコントロール回路を考案すれば、もっとスマートなものになると思う。

更に信号の検出方法もA/Dコンバーターを備えているからもっと簡単に読み込めるだろう。

2代目のモービルになって、このアンテナカプラのバラックセットをトランクのビニールの箱に組み込み(放り込み)、

その後に買い替えたモービルのライトバンでは、リアゲートに組み付け、運用する周波数を変える度にバリコンを手で回し

て実用にし、おおいにモービル運用を楽しんだ。その間、オートチューンを考え、どうしたらできるかと思案を巡らすも、

CPUを使えばかなりスマートにできる事は容易に想像できる。しかし、これができるならば職業の選択支がもっと増えた

だろうと独り思うのは過信か?。

ではどうする? その考え方としては、簡単でバリコンをくるっと回して最良の位置に調整するだけなのだが!

但し、何をもって最良点と判断するかを決定しなくてはならない。

手法として、最後の測定とその前の測定を比較して、最後の測定値がその前の測定値より小さくなったならば、最良点を

通過した事は明白なのだからここで回転を停止し、測定間隔の回転分より少なめに逆方向に回転してを戻してやればうまく

いくと考えて、これを実現する方法を考案することとなった。

そんな時に目についたものが、レベルメータ用ICのTA7612APでした。10点出力のものなので入力が、10段階に分解

できることになる。そこで図(2)の様にこの出力を微分して、上昇時には正方向の微分出力があり、測定値が下降に転じた時には、

微分値も負方向に反転する。

微分波形が、正方向から負方向に変わることは、言うまでも無く最大値を通貨した事を表している。そこで、この最初の負パルスでモーターの回転を停止し、少しモータを逆転させてやれば良く、逆転角度は、レベルメータの分解能を考慮し、実験で決めればよいと思われた

いろいろと回路の工夫と実験を開始することになり、慣れない論理回路に取り組み、ああでもない、こうでもないと考えて回路を

決定しました。もう一つの問題は、この方式の場合測定値の分解能で、TA7612APを4段に接続して、誤差を2.5%として

40ポイントの測定点を作りました

一応実用になるものは、完成し、しばらくの間実用にしていたが、移動中ではセットできない。走行しているために一定の状態を保てない。

ならばプリセットされた位置に(同調点)に回転させてしまえば話は速いと考え、もともと受信機などのダイアルの目盛りは、この目盛りの位置を

予め想定された量を実現できるものとして目盛られているはずなので、移動中でもコントローラの制御で変更できるものとして、

プリセットチューンに取り憑かれた次第である。(カーラジオのダイアルと同じ)

註: 最終的に使用していた状態とは、若干違う回路であると思われる。

この回路は、最初に考えたものと思うが、どちらに回転したらいいのかかわからないので、とにかく回転して、

もし逆の方向に回転した場合は、負の微分パルスが入力されるので回転方向を逆転して、正の微分パルスを検出して

いる間は同じ方向に回転し続け、やがて最良点を通過して、最初の負の微分パルスで停止する仕掛けとして考えた

メモを残した記憶はあるが、所在が不明で残っていたメモを繋ぎ合わせた作図したので不合理な部分がありそう

Pwoer ONで FF1のQ、QともにH

スタートSW ONで FF1 Q→L(正転)

パルス入力 FF1 Q→L (反転)

をパルス毎に繰返し4022のデコード数で

FF1のQ、QともにH となり

歴代のモービルの勇姿

初代モービル 2代目のモービル

CQ誌1979年2月で紹介した ローディングコイルは、1代目からの引き継ぎ

13年間で16万kmも走ってくれ、無線機の電力の為に バンパー組付けボルトで基台を取り付けアンテナカプラを製作して

発電機をスター結線からデルタ結線に改造して十分な トランクのビニールの箱に組み込み(放り込んだ)実用に

発電量を確保した シビエのヘッドライト、マーシャルの マスト、折り曲げ機構は、現在まで現用している

フォグランプで当時最新のH4 この車で、片道45Kmの通勤をして十二分にモービルを楽しんだ

バルブは、 60/55W×4と大飯食らいも手伝って マニアルで5速、かつターボヂーゼルと珍しい車だったが、

明るかった!! 対抗車線から、横になって走ってきた車のボデーアタックに

勝てず 18万km程で昇天(合掌)

自動車は、横になっても走ってくる事を知った苦い体験

燃費は良く、ノイズは少ないと手放しだったが

コイルは、3代目に 車は、4代目に替わっている

3代目のモービル(九州自動車道熊本北SA) 4代目のモービル(東北自動車道安達太良SA)

セドリックワゴン(7人載り) クラウンステーションワゴン

この車からリア-ゲートにアンテナカプラを組み付け、実用 ローディングコイルは、3代目からの引き継ぎ

2004年夏に最後のご奉公で2200kmの九州ドライブに プリセットチューンを組み込まれ、2005年9月

オートチューンも組込んだが。 いきなり主人のロマンに付き合わされ

プリセットチューンは、次の車となった 長駆往復2400Kmの旅に出された

ヂーゼルエンジンの車の静かさに惚れ込んだ さてこの車とのつきあいは?

法律の改悪(?)で泣く泣く廃車に! 2018.8.31をもって満身創痍の状態で退役

(またまた 合掌) (走行距離は、200,000kmを超え 合掌)

13年で24万kmも走ってくれた

5台目のモービル

5台目のモービル クラウンエステート

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/5thmobile/5thmobile.html 参照

2018.9.4 納車 約2か月後に佐多岬へ2531,3Kmの旅に

とんでもない車屋と50年程付き合っていて、8月のある日に「

希望の車が見つかった」。

これから、現物を見に行って良かったら

買ってくる!

必ず買え、気にいらないから買わないというな!。買うと言ってもらわないと見に行かない」 と

脅し文句の電話が来た。

答えは、ひとつ 「

行って来ーい」 。

生産中止になって久しいからそれなりの年式だが、走行距離は10万キロ以下のものだ。塗装を磨く専門屋さんが、あるらしく年月を感じさせない塗装の外観だった。(やっぱり、専門屋さんがあると仕事で訪れた業者さんから聞いた)

公称200PSは、伊達ではなく、高速道路では「つい走り過ぎてしまう Hi.....!!」

トップページに戻る