【 昔のイカ釣り 】

イカというと、みなさんも寿司や刺身、燻製[くんせい]などでおなじみの生きものですね。今では、日本の

まわりばかりでなく、遠い海のイカも食べるようになりましたが、60年くらい前にはそのほとんどがスルメイカ

という種類でした。最近は、生きたままのイカを送ってくれるサービスもあるようですが、それにしてもこれら

のイカはどのようにつかまえるのでしょうか。

日本の周辺では、7~8種類のイカがとられていますが、その時期やとり方は種類によってちがいます。ふつ

うは、イカバリとよばれる道具で釣り上げますが、カゴを沈めてとったり、ほかの魚といっしょに網でつかまえ

る場合もあります。でも、昔のイカといえばまずスルメイカのことで、名前のようにほとんどが干しあげてスル

メに加工されていました。ここでは、イカ=スルメイカのこととして話を進めたいと思います。

イカは、夜行性の生きものです。おもに夜活動するので、イカを釣るのは暗い夜の海がほとんどです。ただ、

ヤリイカのように昼間に釣り上げる場合もあります。今のイカ釣りは漁船が大きくなり、とくべつな光を放つ照

明や自動で糸を巻く機械が使われていますので、星を見てイカを釣るという時代ではありません。また、昔のよ

うなイカ釣りのようすを覚えている漁師も、ほとんどみられなくなりました。

さて、夜のイカ釣りがはじまったのは、15世紀の室町時代と考えられていますが、各地でさかんに行われるよ

うになったのは明治時代に入ってからです。その後1950年ころにかけては、北日本においてたいせつな漁業の一

つでした。そのころは、手こぎの船に数人が乗りこみ、いくつかの道具をたくみにあやつってイカを釣っていた

のです。まっ暗な海でどうやって釣るのかというと、イカは光に集まる性質をもっていますので、古い時代はか

がり火、その後はカーバイトやガス灯などが使われ、現在はたいへん明るいとくべつな電球を使います。

日本海では、春から夏にかけてまだ小さなイカの群れが北上し、9月を過ぎると大きくなって南下するという

動きを毎年くり返していました。そこで、北陸地方の沿岸や新潟県などから多くの船が出てイカを追い、漁を続

けたのです。こうしたイカ釣りが、やがて青森、秋田、山形、岩手、宮城などの各県に伝わり、最後は北海道南

部の沿岸域にも広がりました。北海道では、よその県から移り住んでイカ漁をしていた漁師がたくさんいて、道

具や釣り方とともに星の伝承もいっしょに伝わったと考えられています。

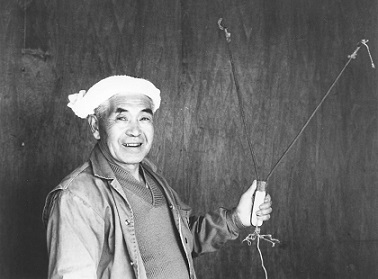

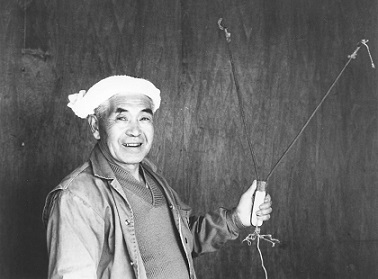

イカ釣り道具を持った昔の漁師たち

※ こうした道具を使って星を目あてにイカを釣っていました

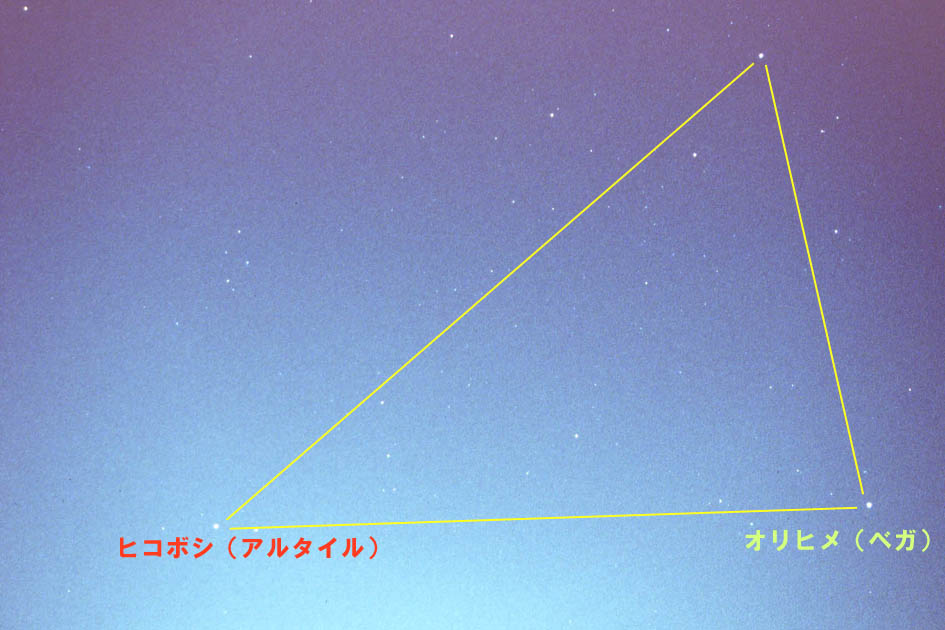

【 どんな星を見ていたの? 】

イカは、夜の海で深さを変えながら泳いでいるといわれます。ですから、漁師も夜どおし釣っていたわけでは

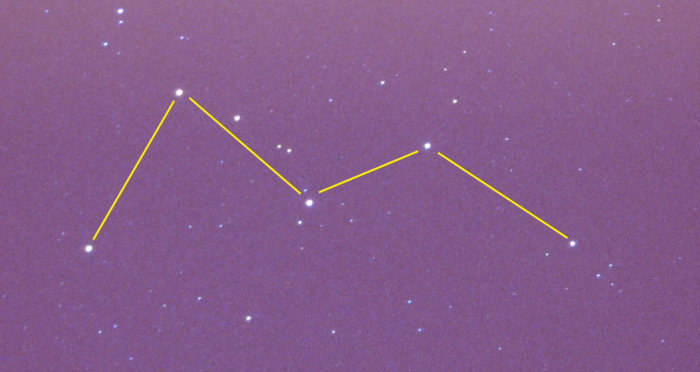

なく、何度も道具をとりかえたり、途中で休んだりしていました。夜空では、東から上った星たちが次々と西の

空へ動いていきます。そして、いつのころからか漁師たちはめぼしい星たちに名前をつけ、その星が東から上る

ときにはイカが釣れると言い伝えてきたのです。

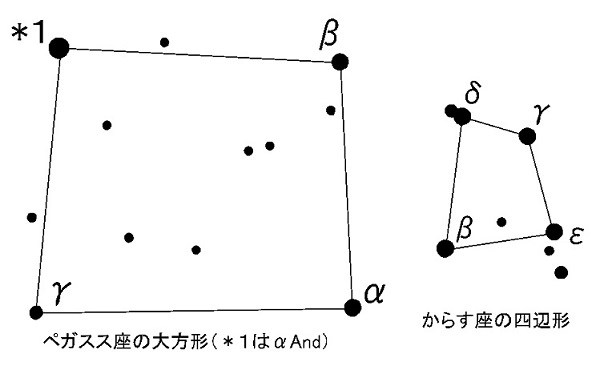

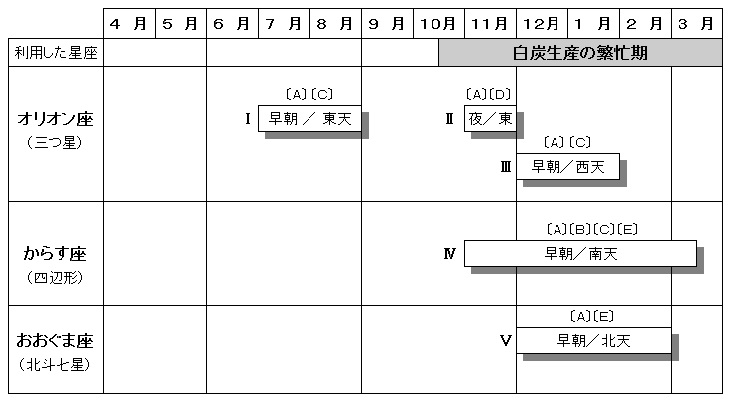

このようなイカ釣りの目あてにされた星たちのことをヤクボシといいますが、それはおもに次の5個の星ある

いはグループです。

① おうし座のプレアデス星団(スバル)

② おうし座のヒアデス星団またはアルデバラン

③ オリオン座の三つ星

④ おおいぬ座のシリウス

⑤ 夜明けの明星(金星)

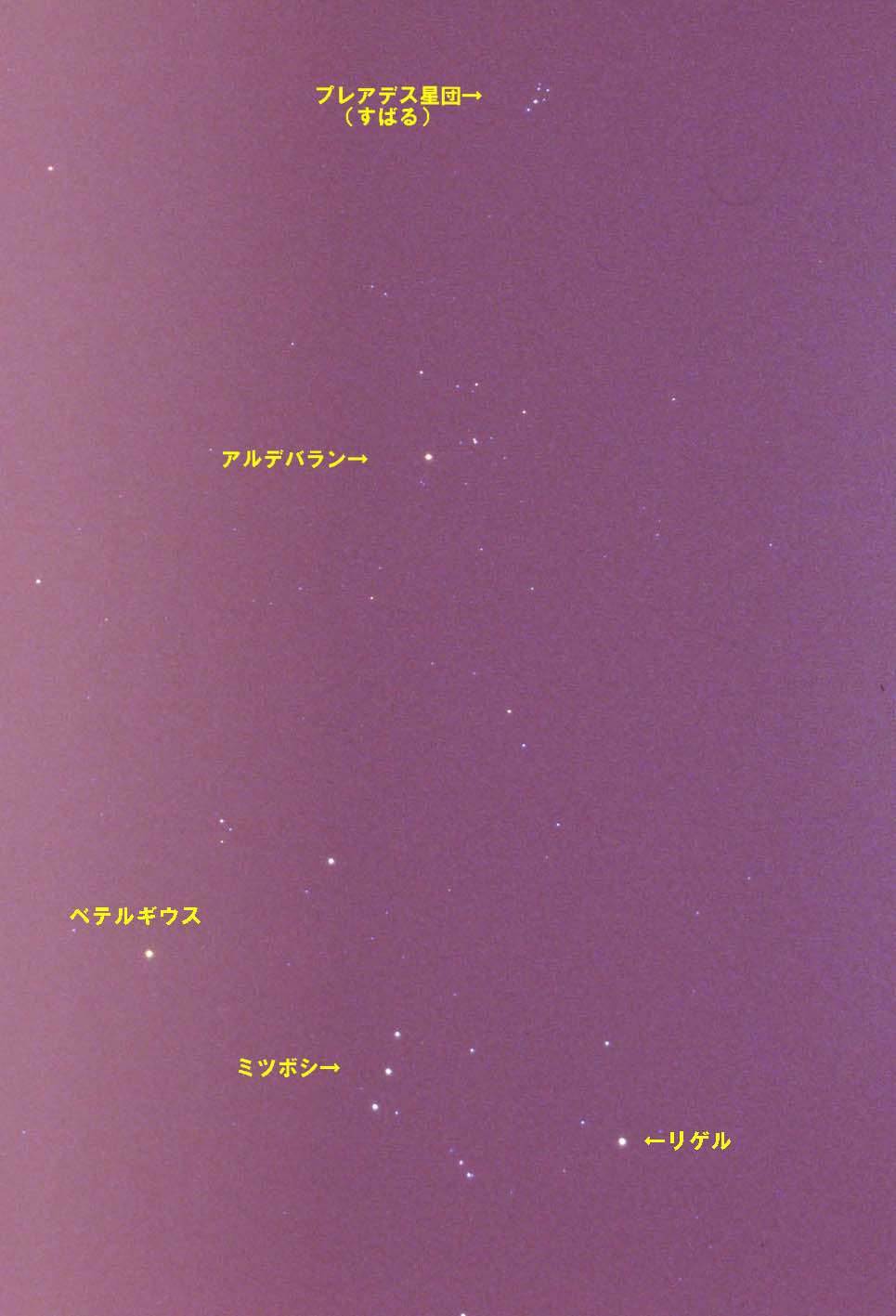

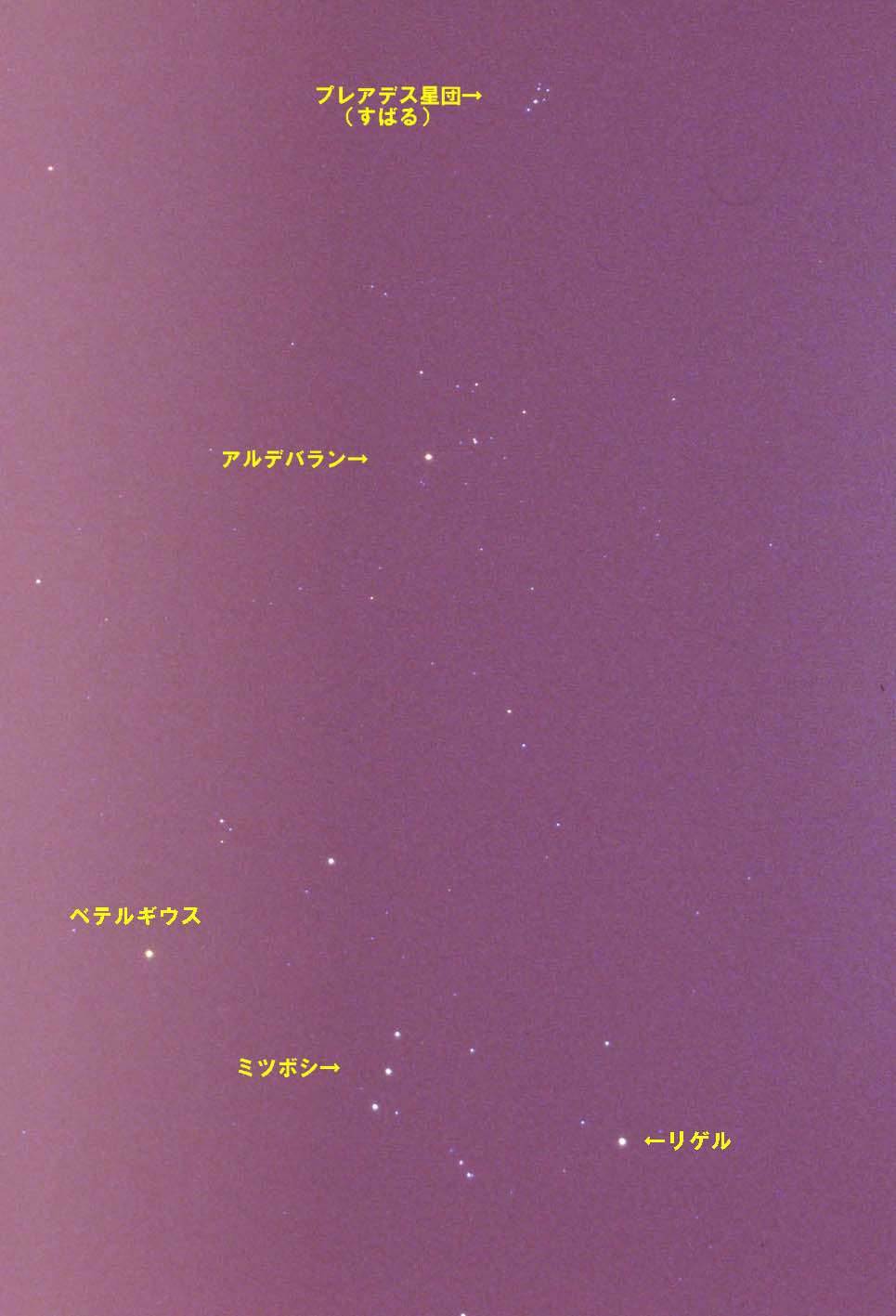

夜空につらなるイカ釣りの星

冬空のおもな星たちが大切な目安として利用されました。なお

オリオン座の三つ星は、ほぼ真東からたて一列になってあらわれます

【 各地の星の伝承 】

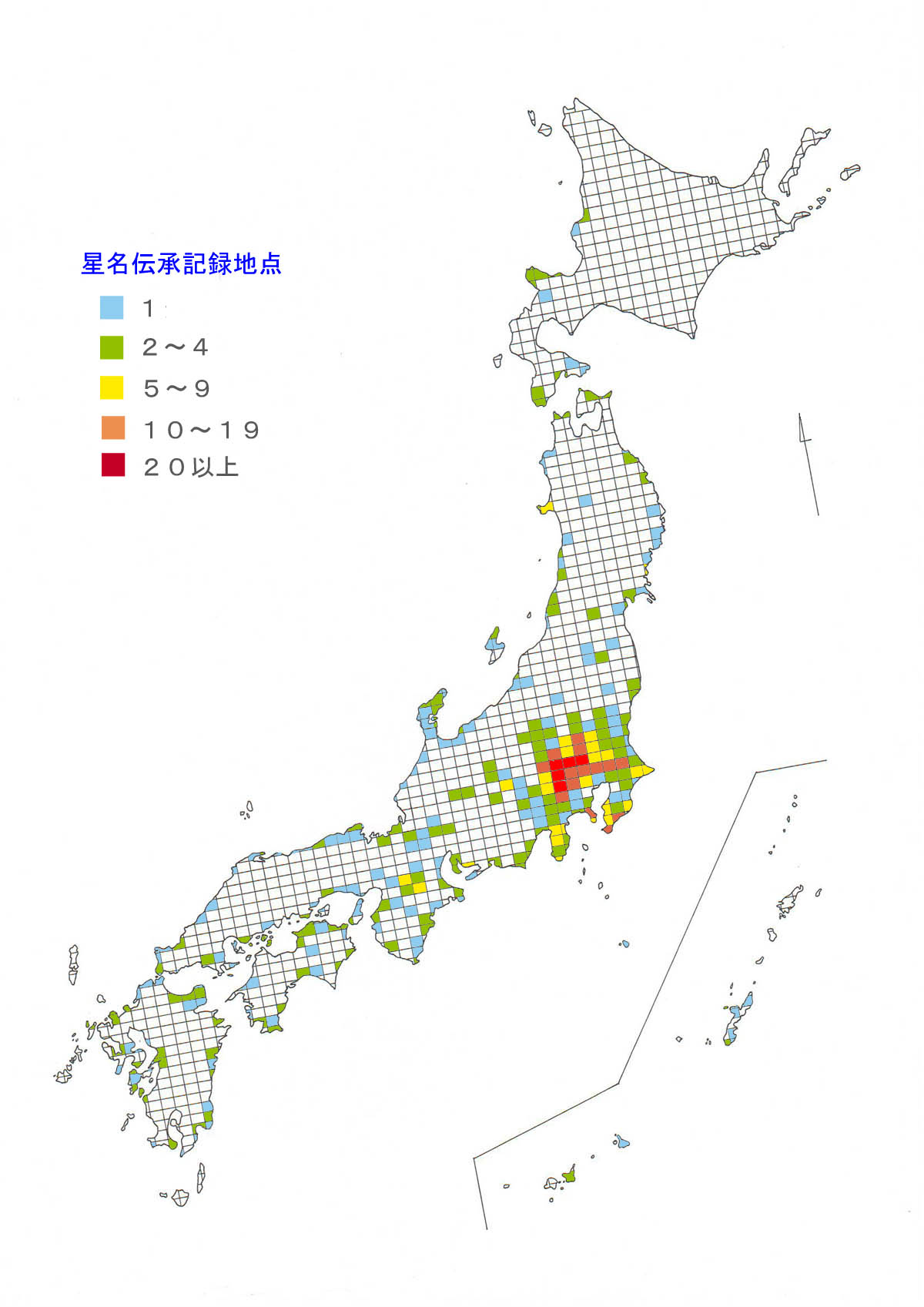

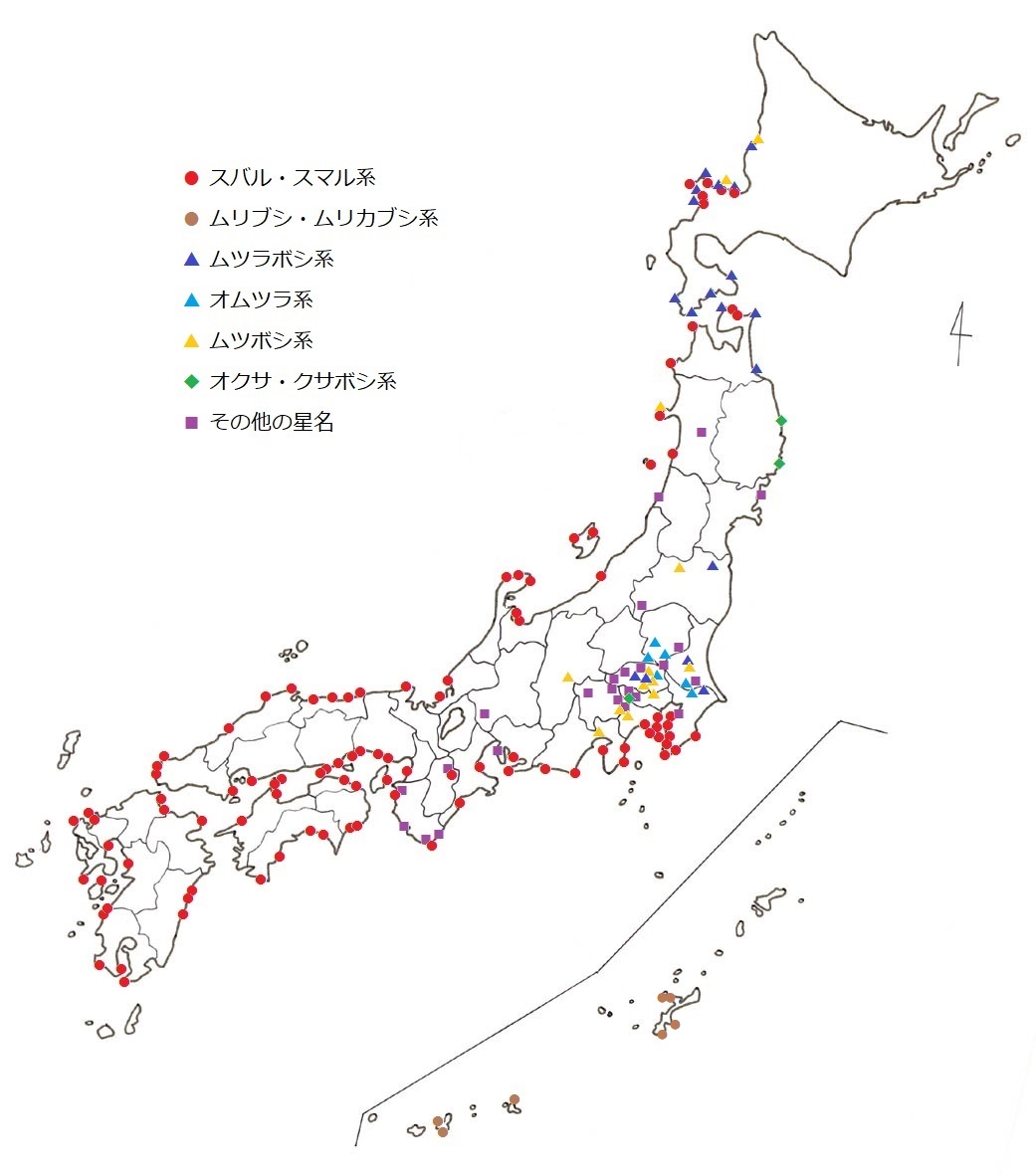

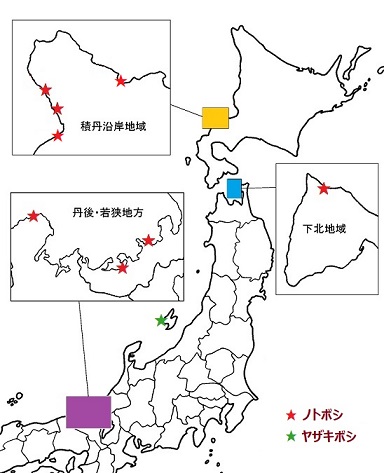

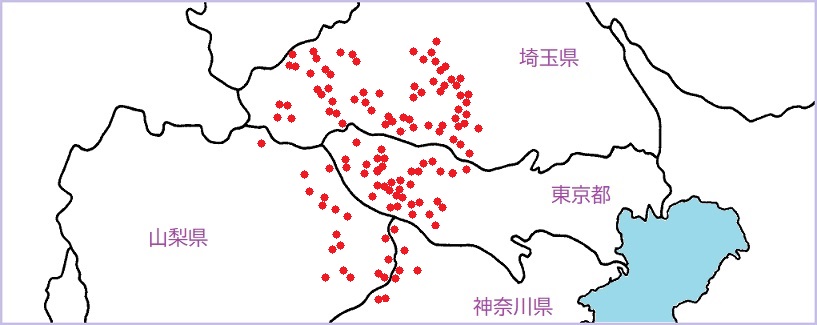

ヤクボシの伝承が多く記録されているのは、日本海側では北陸地方から北海道にかけて、また太平洋側では宮

城県から北海道にかけての沿岸です。それぞれに星のよび名がのこっていますが、なかには別な星にまったく同

じ名前が伝えられているケースもみられます。これらのほとんどの地域で、プレアデス星団と三つ星についての

伝承がある一方で、アルデバランやシリウスについては伝承がとだえてしまったところもあるようです。またヤ

クボシの利用は、北国ではイカ釣りがさかんになる初秋から初冬にかけての季節にかぎられます。

それでは、イカ釣りの漁師がどのように星をあてにしていたのか、各地で聞いた話を少し整理してみましょう。

漁師たちの眼は、星の動きをきちんととらえていました。

* 5月から6月の間は星の出がおそいので、8月からヤクボシをあてにするようになった

〈青森県下北郡東通村、1976〉

* 10月から秋イカ漁の季節となるが、昔は手こぎの船に乗って星が上るのを待ってイカを釣った

〈北海道積丹郡積丹町、1976〉

* 星の出に間があるときは寝て待った〈新潟県両津市(現佐渡市)、1976〉

* イカが釣れないときは、シバリ(プレアデス星団)の出やサンコウ(オリオン座)の出まで寝て待った

〈北海道小樽市、1976〉

* 夜中にほとんど釣れなくても、メシタキボシ(金星)が出ると朝イカが釣れた

〈北海道積丹郡泊村、1976〉

* 昔は、夕方から夜明けまで星を見ながら夜どおしイカを釣った〈秋田県男鹿市、2012〉

* サンコウがおそく上ってくるようになったら、イカ釣りをやめて帰る〈青森県三戸郡階上町、2015〉

* ムジナ(オリオン座)の星が出てもイカが釣れなければ、漁をやめて帰る

〈宮城県本吉郡南三陸町、2018〉

このような伝承は、北へ行くほど多く聞くことができました。

【 月とイカ釣り 】

夜のイカ釣りで、イカを集めるための照明(電灯)が普及するのは、1930年代以降のことです。それまでは、

小さなかがり火や石油灯、アセチレン灯などが時代をおって使われてきました。したがって、そのころのイカ釣

りでは月の光の影響が大きかったようで、満月のころにはイカが釣れないといわれていました。半月よりも細い

月の出ならイカは釣れたようですが、満月のような明るい月に照らされた海になると、カーバイトやアセチレン

灯では光が弱いために、イカを引き寄せることがむずかしかったのかもしれません。そこで、月の出や入りにつ

いて、漁師の人たちがどのような関心をもっていたのかまとめてみました。

○月の出にイカが釣れるという伝承がある地域

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県、新潟県、富山県、福井県、鳥取県、島根県

○月の入りにイカが釣れるという伝承がある地域

北海道、青森県、宮城県、新潟県、富山県、福井県、鳥取県、島根県

○月の出は細い月がよいという伝承がある地域

北海道、青森県、山形県、新潟県

○満月の夜は釣れないという伝承がある地域

秋田県、新潟県、福井県、京都府、鳥取県、佐賀県

地域によっては、満月の出にイカが釣れるとする伝承も少しありますが、ほとんどは満月を中心とした一定の

期間はイカ釣りに適さないというのが一般的な見方です。また、月の動きは潮の流れとも深くかかわっています

ので、そういう意味でも関心が高かったのでしょう。

イカ漁の風景

〈左〉集魚灯をもつイカ釣り船 /〈右〉するめ干し(岩手県)

【 星を見たのはなぜ? 】

イカ釣りをめぐる星の伝承は、はじめのうちは漁場の位置や方角などを知ったり、どのくらい時間がたったの

かを知るために利用されていたものでしょう。それが、星の出によってイカがたくさん釣れるという現実的な伝

承へ変わっていったのだと考えられます。それは、伝承が日本海の中部から北部へと伝わるかていで生まれたの

かもしれません。

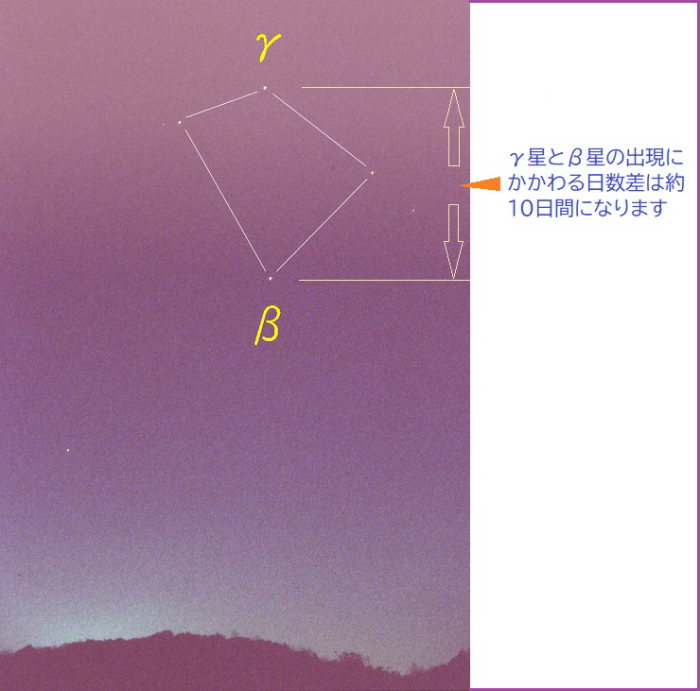

たとえば、それぞれのヤクボシが出てくるまでの時間をみると、新潟県付近でプレアデス星団とアルデバラン

が約1時間15分、アルデバランと三つ星で約1時間50分、三つ星とシリウスでは約2時間となっています。イカ

釣りを続けていると、こうしたよく目につく星の出にイカがたくさん浮いてくることがあり、多くのイカを釣り

上げることができたのではないかと思います。やがて、漁師たちは星が出ればイカが釣れるのではないかと期待

するようになり、しだいに星の出を見ればイカが釣れるという伝承となってひろまっていったのでしょう。

おもに北陸から北の地域では、星をたよりにしたイカ釣りが広く行われてきました。しかし、星の出とイカ群

の行動には、今のところ科学的な関連はみられません。各地のヤクボシについての伝承は、星に豊漁を願わずに

はいられなかったイカ釣り漁師たちの真剣な気持ちによって支えられていたのだと思われます。

|