佐渡を除くと、ほぼハネゴ系の呼称が定着しており、ザマタは特異な存在であること

がよく分かる。一方で、佐渡島内ではツノ系の呼称が一般的である。ただし、池田哲夫

氏によると佐渡における呼称はツノ、ハネゴ(ハネ)、ウワバネソウなど、地域による

違いがみられるという〔『スルメイカ釣具の伝播』文0414〕。すると、広範囲にわたる

ハネゴ系呼称の定着は、佐渡のなかでも特定の地域からの出稼ぎや移住などが影響を及

ぼしている可能性があるのかもしれない。

さて、問題はザマタと呼ばれる漁具の存在であり、現地の調査では相川町下相川およ

び姫津、それに両津市玉崎で確認できたものの、これらはいずれもハネゴ型の漁具とは

別物(詳細不明)であった。また、同地域のイカ釣り具に関する資料をみても、ザマタ

という用具は見あたらない。ところが、北海道の資料からある重要な手掛かりを得るこ

とができた。それは、ハネゴを構成する部材の一つに「座又(股)」なる呼称を見出し

たことで、今のところ1908(明治41)年に函館市で発刊された『以可つり解説書』(著

者はイカ釣針の製造・販売を営む)に、ハネゴの台座を描いた図の説明として「桐座又」

と記されているのが古い一事例といえる〔文0413〕。同様に1951年発刊の『改訂漁具図

説』〔文0412〕にも、ハネグ図の台座部分にザマタの表記があり、本文にその解説とし

て「座股」がみられる。なお、双方の図をよく見ると、『改訂漁具図説』のハネグは台

座(ザマタ)にイカ鉤を差し込む二つの孔がある改良型と考えられ、孔のない台座を描

いている前者のほうがより古いタイプを示しているものと思われる。

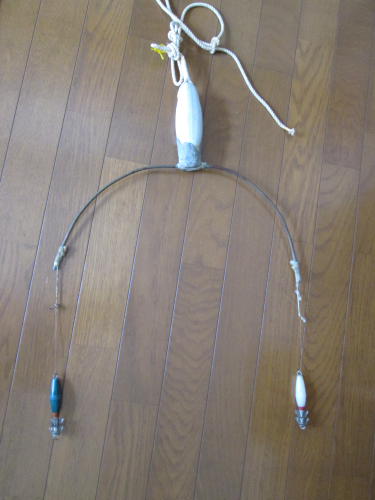

◇ ハネゴの構造 ◇

この座又(股)という呼称は、いつごろ、どこで生まれたものであろうか。前出の資

料〔文0413〕には、やはり函館でイカ釣針の製造・販売を営む人(1911年生まれ)の話

として、佐渡(河原田)から商いに来ていた人からザマタや竹などを仕入れたとあり、

佐渡においても既に明治時代には桐製の台座をザマタと称していたであろうと推察され

る。さらに、相川町稲鯨出身の出稼ぎ漁民(1908年生まれ)が、1931(昭和6)年頃か

ら八戸沖の漁場でイカ漁を続け、その後北海道の襟裳岬から釧路付近までイカを追って

出漁していたことが紹介されている。おそらく、北海道広尾町で記録された漁具ザマタ

は、函館方面からの漁具の流入と、佐渡からの出稼ぎ漁民などによってもたらされたの

ではないかと推察できるのである。

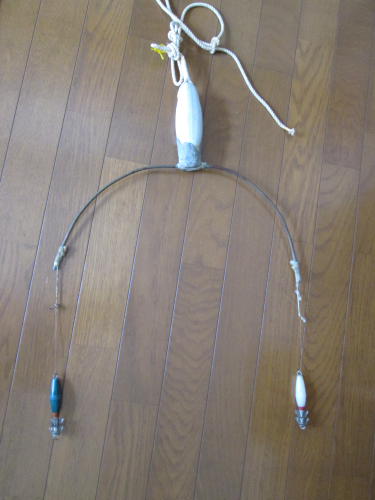

当初は、部材の呼称として誕生したと考えられるザマタが、なぜ漁具そのものの呼称

へと変化したのか、それは同じイカ釣り具であるトンボの変遷を辿ることで容易に納得

できるであろう。古い時代のイカ釣り具は、魚の漁と同様に針(鉤)に結んだ糸を直接

手で操って釣る漁法(一本釣り)が基本で、このイカ鉤はトンボと称されていた。その

後、一本竿にトンボを付けて釣るようになると、その漁具自体がトンボと呼ばれるよう

になり、さらに鉤を2個装着した天秤タイプの釣り具(中層部用)が現れると、これも

トンボという呼称で各地に広まったという経緯がある。ザマタの場合は、元が台座とい

う主要部材であるだけに、より転訛しやすい状況にあったといえるであろう。

しかし、佐渡の場合は少し様相が異なっているようだ。今のところ、ハネゴ型の釣り

具をザマタと呼ぶ事例はなく、むしろ他の釣り具、たとえば海中に沈めるタイプで二股

(三股もある)のヤマデ(下層部用)や天秤状(二股もある)のソクマタ(底層部用)

などをザマタとしていた可能性があり、今後も検討を要する大きな課題であるといえよ

う。

◇ トンボとヤマデ ◇

〈左〉初期のトンボはイカ鉤単体/〈右〉ヤマデは下層用釣り具の一種

◆ ザマタの星

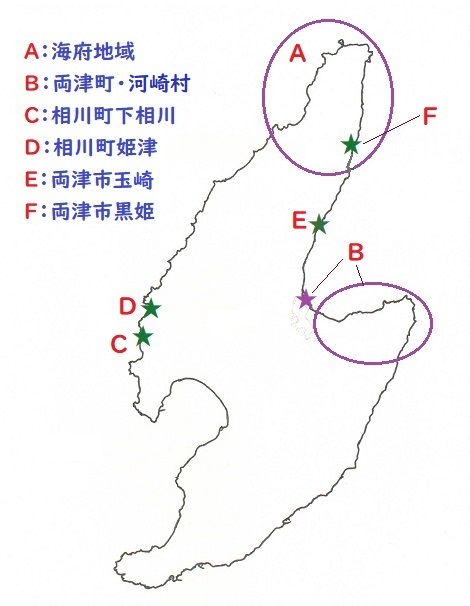

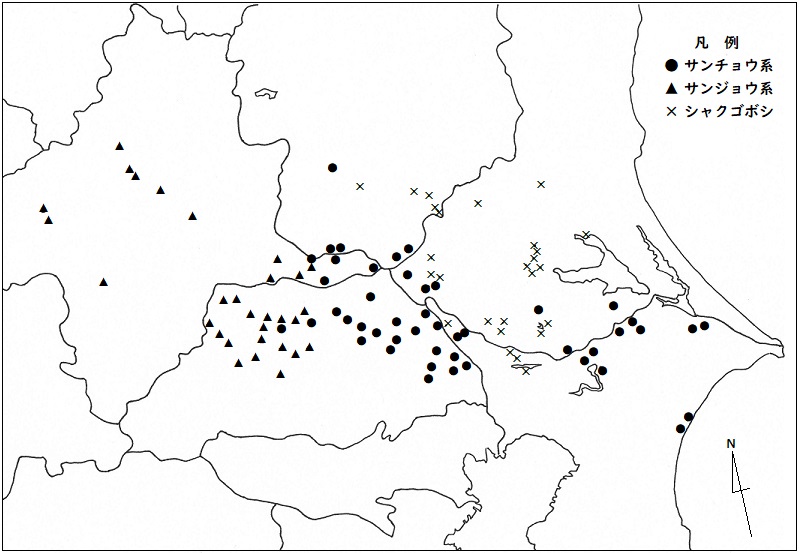

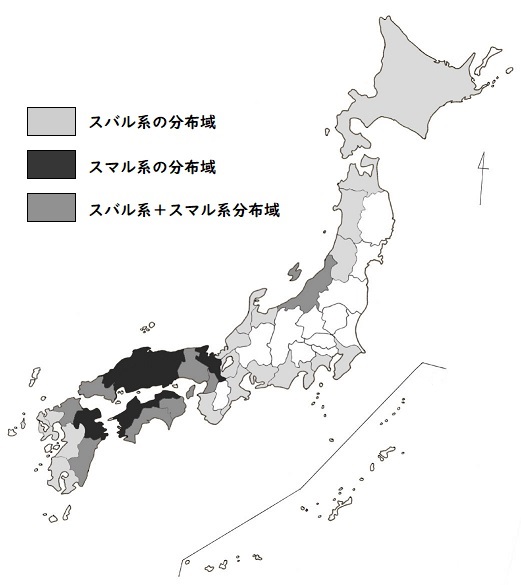

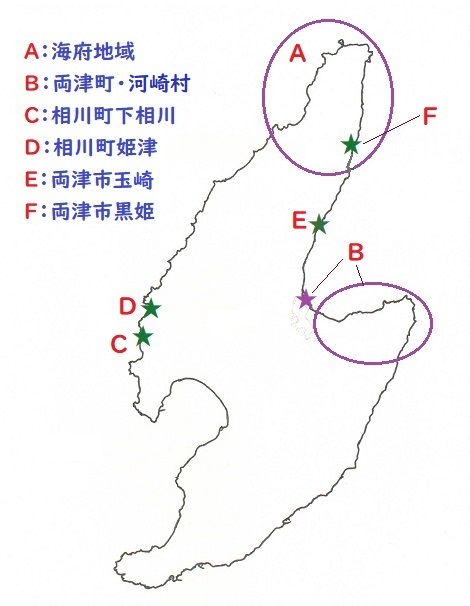

星名としてのザマタも、佐渡島内の事例を除くと北海道で1例だけ記録されているに

過ぎない。以下の図は、島内の記録(文献および聞き取り調査)をもとに作成した分布

状況で、ほぼ北部地域の沿岸に点在している。

◇ 佐渡におけるザマタの星の分布 ◇

まず、Aは『佐渡海府方言集』〔文0074〕の記録であるが、残念ながら海府地方の具

体的な地名が明らかになっていない。その説明には「北方の空へ・・形に出る星の呼称」

とある。他の星名から判断して、おうし座のプレアデス星団やヒアデス星団、オリオン

座三つ星周辺の星々とは別な星と考えられる。次はBの『日本星座方言資料』〔0167〕

だが、両津町夷や河崎村に伝わるザマタについて、「昴の近くにある二列に並んだ七、

八個の星」と記している。ここでは、おうし座のヒアデス星団ではないかとの見解が示

され、島内の記録中で最も有力な考察といえる。C~Fに関しては、いずれも現地にお

ける聞き取り調査の記録で、ザマタという星名は伝承されていたものの、その正体はい

ずれも不明のままとなっている。このうちFの伝承者は、Vの形をした星ではないと言

っていた。

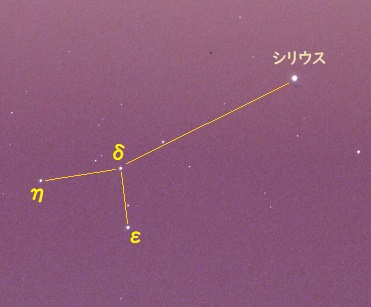

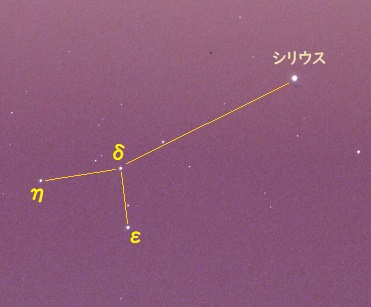

結局、これらの記録からは、ザマタの星を特定できない状況となっている。そこで考

えられるのは、ザマタの星は地域によって見方が異なる存在であったのではないかとい

う素朴な疑問である。たとえば、Aではふたご座の二星(α、β)、Bのケースはおう

し座のヒアデス星団、さらにDの場合は、Eの聞き取り内容などと併せて考察すると、

おおいぬ座の通称サンカク(δ、ε、η)と呼ばれる股状の三星がかなり有力な候補に

なり得る。また、それぞれに相応しい漁具としてY字形の釣り具を想定すると、やはり

ハネゴ型が順当な選択であろう。その場合は、プレアデス星団も候補の一つに挙げられ

る。ただし、Dの見方としてはソクマタ(ソク)と呼ばれる釣り具が適当である。これ

は、底層部の深場にいるイカを釣る用具で、機能的には天秤型のトンボと変わらないが、

北海道の積丹地方では、この改良型とみられるヤマデやガッカラなどが使われていた。

では、北海道広尾町の事例はどうであろうか。このケースは、語意がハネゴに特定さ

れるため、ザマタの星はおうし座のヒアデス星団と同定してよいだろう。記録されてい

るオクサ(プレアデス星団)、ザマタ、サンコウ(三つ星)、アトボエ(おおいぬ座シ

リウス)という出現順位の関係もそれを裏付けている。

◇ さまざまなザマタの星 ◇

〈上〉おうし座/〈左下〉ふたご座二星/〈右下〉おおいぬ座三星

ところで、ザマタに関する記述では、資料の取り扱いについて留意すべき点があるの

で少しふれておきたい。それは、『日本の星』(新装版)〔文0175〕と『日本星名辞典』

〔文0168〕の記述である。ここで紹介されているのは、石橋正氏からの報告による越後

(中頸城)の漁夫が伝承していたザマタであり、佐渡以外の新潟県沿岸域における貴重

な記録となるはずであった。しかし、以前から「ムヅラ・ザマタ・ムヅレ(オリオン)

の順で出る」という記述に違和感があったため、この件について石橋氏本人に確認した

ところ、新潟県ではザマタを記録していない旨の返事をいただいた。違和感というのは、

プレアデス星団のムヅラとオリオン座のムヅレという同類の星名を並べている点である。

ムヅラ系の呼称は、おうし座あるいはオリオン座のどちらか一方に充てられるのが一般

的で、双方に類似の星名を付与した事例はこれまでのところ記録されていない。

『日本星名辞典』には、イカ釣りと星に関する報告が多くあり、石橋氏以外からもさま

ざまな情報が寄せられていたものと推察される。したがって、そうした情報整理の手違

いによって生じた可能性が高いと思われる一方で、石橋氏の報告として単純に地名を取

り違えて記述したという見方も捨てきれない。野尻抱影氏は、石橋氏からのザマタをは

じめとする報告に対して、1952(昭和27)年にお礼のハガキを出しており、そのなかで

ザマタの語源が判明したことに深い喜びを感じていたと記している。北海道広尾町の記

録は、1948~1951年の間に行われた調査とみられることから、ハガキは北海道のザマタ

報告を念頭に書かれたものであろう。広尾の調査は『星の海を航く』に詳しく紹介され

ており、その内容が『日本星名辞典』の記述と符合する点が多くみられることから、こ

こに記されたザマタは、新潟県ではなく北海道の記録として捉えるのが適当と考えられ

る。ただし、星名の記述は全く異なるので、その点は別な解釈が必要であろう。

これまでみてきたように、ザマタの語意や星名が、いずれも佐渡で生まれたことは明

らかである。一部の事例ではあるが県外への伝播も認められ、さまざまな観点から正真

正銘の「佐渡の星」と位置付けてよいであろう。今後、新たな記録や情報が加われば、

ザマタなる漁具と星の正体の解明に大きな力となることは間違いない。

【意 味】座股

【星座名】おうし座ヒアデス星団、他

【伝承地】新潟県

【分 類】配列/生業/用具