2019/11/25

モッコボシ

モッコボシに関する伝承は、山形県鶴岡市と秋田県にかほ市で記録されたものである

が、東北地方ではこのほかにも次に示すような事例が知られている。

①岩手県気仙郡〔『日本星座方言資料』文0167〕

②宮城県本吉郡〔『乾杯!海の男たち』文0049〕

③秋田県由利郡〔『星の方言を求めて(18)』文0341〕

④岩手県大船渡市〔『星をみよう!』文0248〕

⑤宮城県気仙沼市〔『ふるさとの星 和名歳時記』文0306〕

これら5例のモッコボシは、いずれもおうし座のヒアデス星団を構成する五星(α

γδεθ)が「>」あるいは「V」の形に並んだようすを、背負い運搬具の一種であ

るモッコ(畚)に喩えた呼び名である。この星団は、農山漁村を問わず多くの人びと

に注目されており、各地にさまざまな星名が伝承されている。

畚というと、一般には土などを運搬する縄編みの担い具を連想しがちであるが、古

い資料〔文0167〕の記述をみても当時はこれをモッコボシの正体とみていたことが分

かる。しかし、縄編みの担い具からはどう見てもヒアデス星団の「>」形は連想し難

いというのが実感であった。

したがって、宮城県の沿岸域で石橋氏が見聞したモッコは、その解釈に重要な示唆

を与える契機となっただけでなく、本来のモッコボシがもつ多様性を引き出す役割も

担っていたのである。それは、山から薪や炭を背負って運ぶのに使うV字型の背負い

運搬具であった。確かに、これであれば星の配列と見事に一致する。夜空に描かれた

モッコは、かつての暮らしで使われた生活用具だったのである。

背負い運搬具は、基本的に「荷物をひとまとめにして、これを背中に都合よく密着

支持させる用具」であり、形態的に背負い縄、背負い袋、背負い籠、背負い梯子、背

負い箱(桶)背負い籠梯子に分類される〔『日本の民具』文0176〕。このうち、よく

知られた背負い梯子は地域によってさまざまな形状を有するが、大きな特徴として無

爪型と有爪型があり、石橋氏が記録したモッコは、有爪の背負い梯子の一種と推測さ

れる。

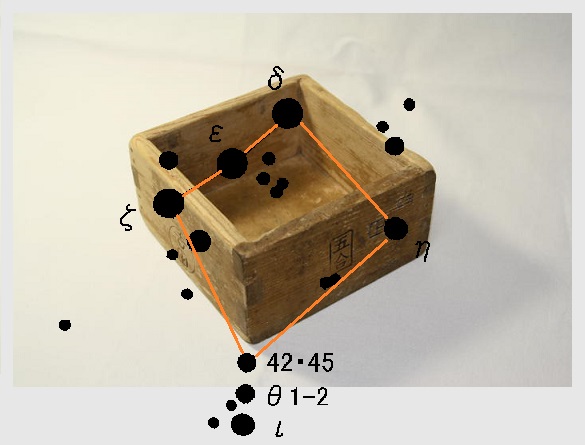

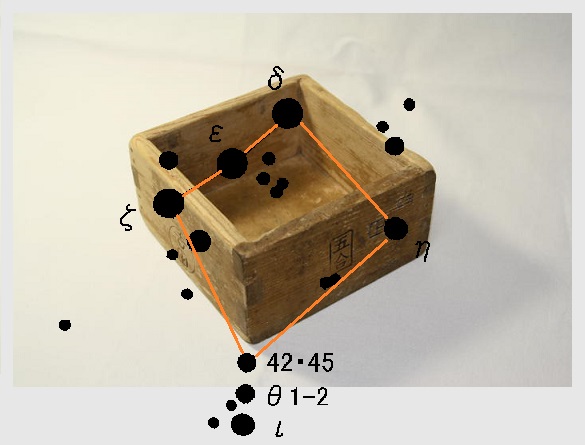

類似の運搬具は、関東地方でも広く利用されており、用途はやはり薪や製炭用の原

木の運搬が主体であり、自家製のものが多かった。これには主に三つのタイプが知ら

れていて、一つは一般的な背負い梯子に横木(爪)をとり付けたもの(Ⅰタイプ:写

真1)で、二つ目は横木の代わりに股木をとり付けたもの(Ⅱタイプ:図のA)、そ

して三つ目は全体を自然の股木を使って加工したもの(Ⅲタイプ:図のCとD)であ

る。

東京都の山間域では、いずれのタイプも使われているが、Ⅰタイプはカルイあるい

はチョウセンバシゴと呼ばれ、Ⅲタイプもチョウセンバシゴの呼称をもつ。Ⅱタイプ

については、ヤセウマあるいはショイテバシゴと呼ばれた。また、埼玉県の山間域で

は、Ⅰ・Ⅱタイプは少なく、Ⅲタイプが主流である。これらは、マタセイタやマタッ

チョイタなど「マタ系」の呼称をもつものが多い。神奈川県にも、チョウセンヤセウ

マというⅠの変形タイプ(図のB)やⅢのタイプがある。宮城県のモッコについても

ほぼこれらに近い運搬具とみてよいであろう。

その後、モッコボシは日本海に面した秋田県の漁村や岩手県、宮城県でも再度記録

されることになるが、そのなかで北尾氏の報告にある大船渡市のモッコ(図のE)は、

石橋氏のモッコとは全く異なる形状の運搬具である。形態分類では背負い籠梯子に相

当するもので、『日本民具辞典』〔文0177〕では類似の用具を鳥の巣[とのす]と称

し、「4本の若木の枝を骨にして藁縄などでかかり、漏斗状に作った籠」と説明して

いる。これは、文字どおり籠を背負うタイプで、地域によりさまざまな形態がみられ

る。単なる背負い籠ではなく、竹や木の枝などを骨組みにして漏斗状に仕立てるのが

特徴であり、やがて背当の部分が付加され、さらに用途に応じて木枠や背板が取り付

けられるなど多様な変化を遂げている〔『日本列島の比較民俗学』文0182〕。基本型

はあくまでも鳥の巣であり、それがモッコの原点となっている。

ヒアデス星団の星の配列から両者の見方を推察すると、まず石橋氏のモッコボシで

は、横から見て端正な「∨」形を示すⅢタイプの一体型が最も相応しい。特に図のC

などは一目でそれと分かるモデルである。一方、籠型の場合は平面的な見方ではなく、

漏斗状の籠全体を立体的にあてはめるのが適当と思われる。

◇ モッコボシの由来となった背負い運搬具 ◇

※〈A〉や〈B〉では、本体を杉材で作るのが一般的である。また〈C〉や〈D〉の

場合は、ネムノキやヌルデ、ニガキなどの股になった枝が使われている。

◇ モッコボシの見方 ◇

さて、現地調査によって確認された山形県の場合はどうであったかというと、この

地域のモッコもやはり籠型が基本であり、岩手県や秋田県に連なる系統を示している。

地元では、農作業や山仕事、漁獲物の水揚げなどさまざまな用途に使われていたよう

で、その呼称も一般的なショイカゴからスナショイ、タラカゴ、ハコモッコなど変化

に富んでいる。古くはモッコという総称で広く呼ばれていたものと考えられるが、そ

の後は用途の多様化とあいまって次第にショイカゴに取って代わり、同時に呼称の多

様化が進んだものであろう。秋田県男鹿市の一部でゴスとよばれる背負い籠もモッコ

の系統に連なる用具の一種と思われる。

ところで、形態の異なる二つのモッコボシが確認された宮城県では、これらとは別

に「タガラボシ」が伝承されている〔文0306〕。タガラは、秋田県や山形県、新潟県、

福島県、茨城県などに分布する呼称で、いわゆる背負い籠梯子(背負いモッコ)のこ

とである〔文0182〕。ただし、千田氏が石巻市で調査した記録では「背負い籠」とな

っており、東松島市の漁師が話してくれたタンガラも円筒状の一般的な背負い籠であ

った。したがって、宮城県内におけるタガラ系の用具は、基本的に竹材などで編みあ

げた背負い籠をさし、背負い籠梯子のほうはモッコと称して呼び分けているのではな

いかと推察される。

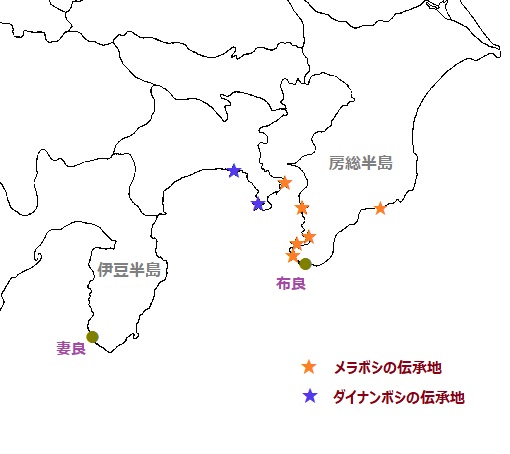

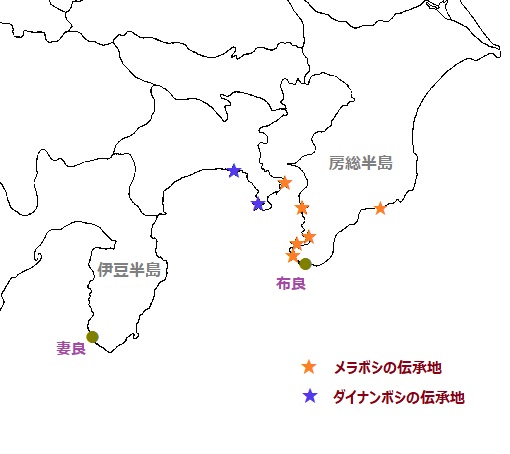

今のところ、モッコボシは東北地方に限られた分布を示しているが、タガラボシの

ように同じ見方でありながら異なる星名となって伝承が埋もれている可能性もある。

そのような出会いを期待しつつ、地域の特性に活かされた各地の民具が夜空にも反映

されている光景を思い浮かべると、いつまでも興味は尽きない。

【意 味】もっこ星

【星座名】おうし座ヒアデス星団

【伝承地】秋田県、山形県

【分 類】配列/生業/用具

〈写真1〉瀬戸内地方の有爪背負い梯子Ⅰタイプ(左)

※幅の狭いスリムな形状で、横木(爪)は短めになっている。

〈写真2〉新潟県長岡地方の背負い籠梯子〔コエカゴ〕(右)

※背当ての木枠に開口部が楕円状の漏斗籠を編みこんだタイプで、主として堆肥の運

搬に利用された。

〈写真3〉青森県の背負い籠梯子〔苗モッコ〕(左)

※背当ての一枚板に開口部が楕円状の漏斗籠を取りつけたタイプだが、利用目的につ

いては不明。

〈写真4〉西日本の背負い籠梯子〔オイコ〕(右)

※基本的な「鳥の巣」に縄で背当てを編み込んだタイプである。山陰地方で伝承され

ているオイコボシはこれを指すものと考えられる。