暮らしと星の名

|

|

夜空の星には、さまざまな属性があり、それらを利用した人びとの暮らしもまた多様です。星の名の発生を考えた場合、

人びとはどのような星の属性に注目していたのでしょうか。見た目には種類が多いと思われる呼び名も、基本的にはいくつかの

共通した見方に集約されます。そこには、日本の星の名を構成する重要な特性を見出すことができるわけです。このブースでは、

それらを代表的な分類項目にしたがって解説しました。なお、文中で示した星の名は、原則として星名の解説に掲載したデータを

基にしていますが、一部それらの転訛形で示したものもあります。

0049、0108、0196、0207、0208、0211、0216、0217、0219、0220、0221、0222~0227、0231~0239、0248 |

生きもの

2019/08/25

|

◎ 星の名をもつ生きもの ◎

|

星の伝承を求めて農山村や漁港を歩いていると、それまで全く関心を抱かなかった事象に気づかされることがあります。

聞き取り調査のなかで何気なく耳にした言葉が、その後思いがけない新たな調査へと発展したケースも少なくありません。

ここで紹介する対象も、そうした過程で発掘され、今では漁港での調査に欠かせない項目となりました。 現代人の暮らしにおいて、自然とのかかわりが極端に減少してしまったことは今更いうまでもないことですが、それで も海を生業の場とする漁師たちにとって、そこに生息する生きものとの関係は、時代を超えて深く暮らしのなかに溶け込 んでいた経緯をもっています。そうした複雑な生態系を有する海洋には、魚類をはじめとして大型哺乳類や甲殻類、軟体 動物、藻類など、実に多種多様な生きものの世界が広がっているものの、実際に漁獲される種はごく限られています。ま た、その利用を考えた場合には、地域差や民族間のばらつきが大きいことも確かでしょう。 多くの水産物を利用する日本においても、北の海と南の海、太平洋側と日本海側では環境が異なり、さらには利用する 漁場や漁具・漁法によっても対象は変化します。日本各地にのこる水産物の伝統的な食文化も、そうした背景によって育 まれたものといえそうです。このような生きものに対する関心の度合い、認識の違いなどは地域特有の呼び名として現れ る事例が多くみられ、それは星の呼称や風位の呼称などとともに、海に依存する暮らしと文化を知る上で重要な要素の一 つとなっているのです。 海の生きものの呼称(標準和名ではなくいわゆる方言名)には、その生態や外見的な特徴などを表現した命名が多くみ られますが、そのなかに星の呼称と結び付いた事例がいくつかあります。これらは、いずれも体表面に現れた特徴的な模 様や斑紋などがその由来となっており、天体と海洋生物を関連付けた漁労文化の多様な一面を垣間見る思いです。

《 ジャノメガザミという生きもの 》 |

|

|

| 斑紋を背負ったジャノメガザミ | 調理によって赤く染まった斑紋 |

| 伝承地域 | ミツボシ | ジョウトウヘイ | そ の 他 |

| 秋田県由利本荘市 | ホシガニ[*1] | ||

| 秋田県にかほ市 | (モンツキガニ) | ||

| 千葉県九十九里町 | ☆ | ||

| 千葉県いすみ市 | ☆ | ||

| 千葉県館山市 | ☆ | ||

| 千葉県鋸南町 | (モンガニ) | ||

| 千葉県船橋市 | ☆ | ||

| 千葉県浦安市 | ☆ | ||

| 神奈川県二宮町 | ☆ | ||

| 神奈川県横須賀市 | (モンツキ) | ||

| 福井県美浜町 | (モンガニ) | ||

| 静岡県西伊豆町 | (ムグリガニ) | ||

| 静岡県沼津市 | ☆ | ☆ | |

| 静岡県富士市 | ☆ | ||

| 静岡県静岡市 | ☆ | ||

| 静岡県焼津市 | ☆ | ||

| 静岡県牧之原市 | ☆ | ||

| 愛知県蒲郡市 | (サンモンガニ) | ||

| 愛知県西尾市 | ☆ | ☆ | サンコウサン[*2] |

| 愛知県常滑市 | ☆ | ||

| 愛知県南知多町 | (モンガニ) | ||

| 三重県鈴鹿市 | ☆ | ||

| 三重県紀北町 | (モンガニ) | ||

| 三重県鳥羽市 | ☆ | ||

| 大阪府泉佐野市 | ☆ | ||

| 大阪府阪南市 | ヘイタイ[*3] | ||

| 和歌山県和歌山市 | (モンガニ) | ||

| 岡山県倉敷市 | (モンツキ) | ||

| 山口県宇部市 | (モンガニ) | ||

| 徳島県小松島市 | (モウガニ) | ||

| 徳島県鳴門市 | (モンガニ) | ||

| 香川県東かがわ市 | (モンツキ) | ||

| 愛媛県今治市 | (モンガニ) | ||

| 高知県香南市 | (モンガニ) | ||

| 福岡県北九州市 | (モンガニ) | ||

| 福岡県糸島市 | ☆ | ||

| 福岡県吉富町 | ☆ | ||

| 熊本県天草市 | (モンツキガニ) | ||

| 大分県宇佐市 | (モンガニ) | ||

| 宮崎県延岡市 | ミツボシガニ | ホシガニ[*1] | |

| 宮崎県門川町 | ミツボシガニ | ||

| 宮崎県川南町 | ミツボシガニ | ||

| 宮崎県日南市 | (モンツキ) | ||

| 鹿児島県阿久根市 | ホシガニ[*1] |

| [*1] ホシガニは星ガニの意 [*2] サンコウサンは三光(日月星)を意味する [*3] ヘイタイはジョウトウヘイと同じ見方で星三つの徽章に由来 |

◎ 星になった生きもの ◎

| 日本の星の名に表れた生きものは多くはありません。その中で目に付くのは、

動物に対する関心が比較的高いという傾向がみられることです。大阪府の漁港では、

ガニメといって、ふたご座の二星を蟹の眼に見立てています。既存資料では、ほかにも

ふたご座にカザエイ(エイの一種)やネコノメボシ(猫の眼星)など、動物の眼に喩えた呼び名が報告されており〔北尾浩一氏、

文0208・0211・0248〕、感覚的にも違和感のない命名といえるでしょう。カリマタ(雁股)も叙情的な名で、夜空を飛翔する雁の群れ

を思い浮かべることができますし、春を告げるハトボシ(鳩星)は季節の移ろいがよく表れている呼び名です〔石橋正氏、文0049〕。 一方、からす座のカワハリボシ (皮張り星)は、ムジナ(狸)の毛皮に由来するもので少々生臭い雰囲気が感じられます。しかし、そこには山で生活を営む人たちの 生きものに寄せる切実な思いが込められています。山の暮らしでは、衣食住とかかわりの深い動植物が多く知られていますが、夜空を 飾る星にその名を刻んだムジナの奇抜さが際立った存在感を示しているようです。 |

|

|

| アナグマの敷き皮 | 星になった蟹の眼 |

民 具 の 星

2022/11/25

|

|

【夜空に描く民具】 民具は、かつての日常生活や生業などで利用された用具全般のことです。それらのほとんどは、時代とともに近代的な機械・装置や 工具類などの工業製品に置き換わりましたが、現在もなお生活に根付いている民具もいくつか見受けられます。たとえば、杓文字や玉 杓子(お玉)、お膳、俎などは、素材やデザインこそ変化したものの、日々の食生活においてまだ健在です。なかには、昔とほとんど 変わらぬ姿・機能で使われている事例も少なくありません。 かつて、磯貝勇氏は夜空の星と民具のかかわりについていち早く注目し『星の和名と民具』〔文0241〕を著しました。当時は、まだ 限られた民具が対象でしたが、その後の調査の進展に伴い生活用具から農具、漁具、製炭用具、運搬具、遊戯・信仰にまつわる用具ま で、実に多様な民具が夜空に投影されたことが明らかとなっています。これらは60種以上に及びますが、同類の民具であっても形状や 用途の異なるままに、それぞれ個別の星として呼び分けている事例がみられるのも大きな特徴の一つです。 また、対象が全く同じ星名であっても、星の配列に民具の形状を充てる見方は必ずしも同じとは限りません。さまざまな要件が交錯 した地域の特性を考えれば、むしろ画一的でないほうがより自然でしょう。単なる形合わせの命名ではなく、その背景に描かれた歴史 や文化なども含めて理解する必要があります。 さて、星の民俗館ではこのような民具の蒐集に努め、これまでに約50種の資料を所蔵しています。このうち、当館で記録した星の名と 関わりの深い民具あるいはそれに類似する資料を中心に星座別に紹介します。なお、詳しい解説については、それぞれの星名解説の項を 参照してください。

【民具の星をさがそう!】 |

| ◆ お う し 座 |

|

|

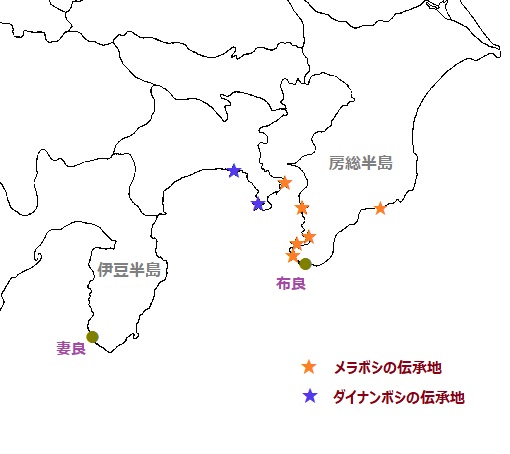

冬の夜空を代表するおうし座には、プレアデス星団(右図/すばる)とヒアデス星団という二つの星の集まりが見られます。中天を

移動する特徴的な星の配列は、身近な生活用具や漁具などさまざまな民具を連想させ、広い地域で多くの人びとに利用されてきました。 まずプレアデス星団では、羽子板を含めて把手状の構造を有する容器や漁具などに見立てた事例が多くあります。 |

▲〈左〉すいのう / 〈中〉しょうぎ / 〈右〉すまる |

|

また、ヒアデス星団には次のような民具が充てられています。ただし、ザマタに関しては「はねご」以外の別なイカ釣り具をもって、

異なる星座を対象とした事例が認められます。 |

▲〈左〉はねご(北海道)/〈中〉コエカゴ(新潟県)/〈右〉板もっこ(山形県) |

| ◆ オリオン座 |

|

|

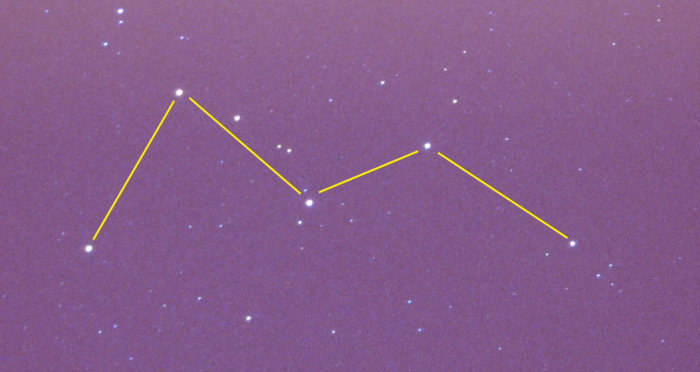

おうし座の後から悠然と姿を現すオリオン座は、多くの人びとに馴染み深い星座です。特にオリオンのベルトにあたる三つの星は、よく

知られています。したがって、民具の対象はこの三つ星とその周辺の星々(右図/小三つ星、η星など)に集中し、漁具や農具を中心に

各地域に根差した生業との強い結び付きを感じさせてくれます。 始めに、三つ星の民具を見てみましょう。算木のような小物から長尺の物差しまで、基本的には棒状の用具が多くみられます。かせに ついては、三つ星単体だけでなく他の星を含めた複数の見方があり、伝承・伝播の複雑さがよく現れています。 |

▲〈左〉算 木 / 〈中〉しゃくご / 〈右〉金突き |

|

三つ星に小三つ星やη星を含めた形状は、程よい大きさの四辺形として捉えることができます。また、ここに大型の農具を見出した人びとも

いました。 |

▲〈左〉犂(滋賀県)/〈中〉五合桝 /〈右〉酒用一合桝(熊本県) |

| ◆ おおぐま座 |

|

|

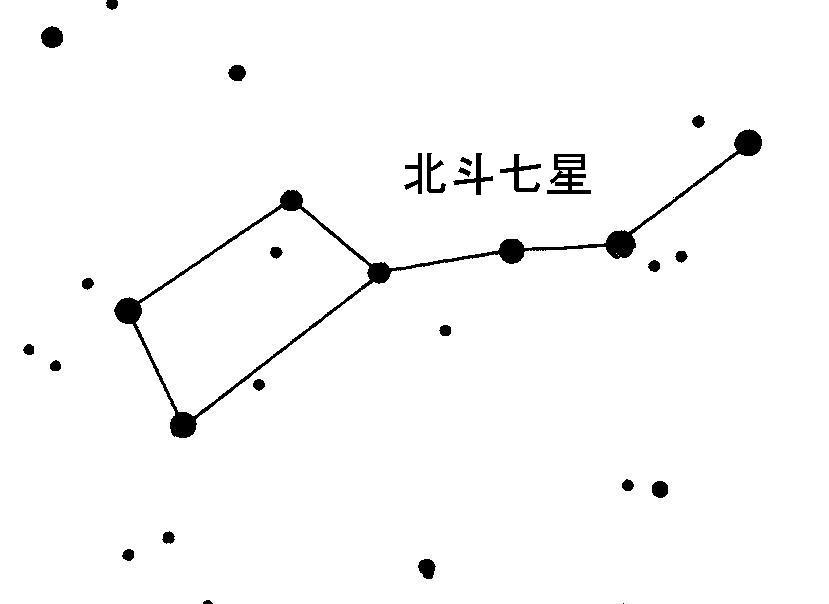

おおぐま座は、北の空で北極星の近くを廻ります。よく知られた北斗七星(右図)は、その動きから時間の経過を示す星

として広く利用されてきました。そこには、どのような民具を見出すことができるでしょうか。よく知られた柄杓を筆頭に

杓文字や杓子、玉杓子など柄付きの掬い具や容器とみた地域が多くみられます。また、和船の舵にかかわる星名は、漁師だ

けでなく北前船に代表される航海と北斗七星の関係を示唆しています。 |

▲〈左〉大型の杓文字 /〈中〉油桝(2種)/〈右〉舵

|

|

|

北斗七星の桝を吊り具の鉤に見立てたもの |

| ◆ カシオペア座 |

|

|

北極星を介して北斗七星と対峙するカシオペア座の「W」形も特徴的な星の配列ですが、対象となる民具はわずかです。 |

▲〈左〉西洋式の錨 /〈右〉和船の錨 |

| ◆ か ら す 座 |

|

|

からす座はあまり目立たない星座ですが、南の空を程よい高さで移動する四つの星は、生業を問わず注目されました。 |

▲〈左〉明治時代の箱膳 /〈右〉漁船のスパンカー |

| ◆ さ そ り 座 |

|

|

夏の南の空で雄大なSの字を描くさそり座。その心臓といわれる赤い星(アンタレス)と両脇の二つの星が民具の対象です。 |

▲ わずかに撓んだ担ぎ棒 |

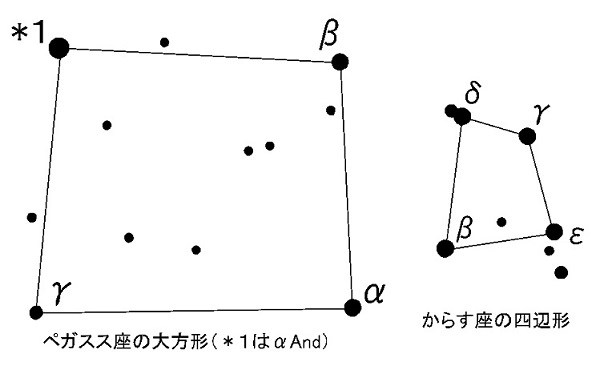

| ◆ ペガスス座 |

|

|

秋の夜空に大きな四辺形(一つはアンドロメダ座の星)を描くペガスス座。ここにも生活用具が描かれていました。 |

▲〈左〉検定仕様の一斗桝 /〈右〉把手付の一斗桝 |

星の位置

2020/03/25

|

|

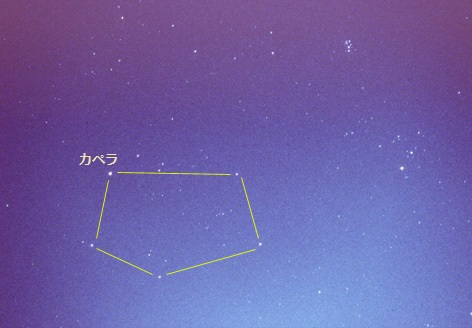

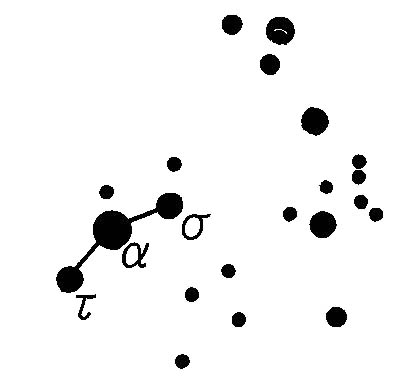

日本の星の名における特性の一つに、利用対象となる複数の星(星団)に対して、利用頻度の高い星を基準とした前後の位置関係を

示す表現があります。このような形態は、ある特定の空間で連続する星を利用する際にもっとも顕著であり、イカ釣り漁と星の関係が

その代表的な事例としてよく知られています。 いわゆる一本釣り漁(手釣り)の時代に、星を頼りにした地域は概ね九州地方から北海道までの広域におよび、とりわけ北陸地方以北 においては多くの伝承があります。太平洋側でも宮城県以北で伝承が豊富です。利用の中心となる星は、おうし座のプレアデス星団と オリオン座の三つ星を主体とする星群に集約され、他の星については前出のそれぞれの呼称に位置関係を示す語句を付加した形式が基本 タイプとなっています。これはイカ釣り漁に限ったことではなく、晩夏から秋そして冬のはじめにかけて、夜間に操業する漁法であれば 総じて連続した星の利用が図られてきたものと考えられます。それらは、ぎょしゃ座のカペラ(α)にはじまり、おうし座のプレアデス 星団とアルデバラン(α)、オリオン座のベラトリックス(γ)と三つ星、サイフ(υ)、おおいぬ座のシリウス(α)へと続きます。

|

「イカ釣りの星」の位置関係とその呼称

先駆けの星・カペラ

* 出現は最も早いが次第に追い抜かれてしまう *

地名と星の名

2019/06/25

|

|

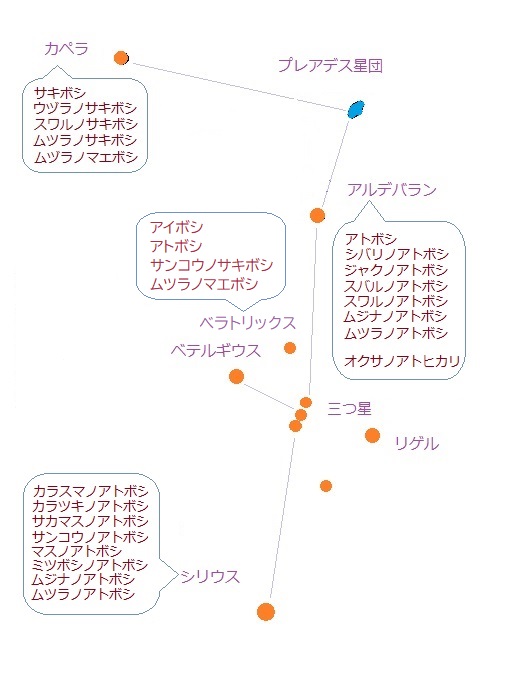

星の呼び名には、地名を冠した事例が少なくありません。多くはりゅうこつ座のカノープスに対するもので、これらは、西日本の

沿岸域に集中しています(北尾氏の調査による)。当館の調査では、兵庫県明石市で

アワジボシ(淡路島の地名に由来)

の記録がありますが、そこに共通しているのは、南の低空に現れるカノープスを、その方角の象徴と捉えている点です。これらの地域

では、方位と地名が一体のものとして認識されていたものと考えられます。関東周辺の沿岸域では同じ南方を意識した呼び名で直接に

地名と結びつくのは、

メラボシがその代表といえます。ただし、

「メラ」の地名は太平洋沿岸の数箇所にあり、どこを星名誕生の地とするかについては諸説があります。総じて、東日本のカノープスに

対する関心は、気象とのかかわりが重要な要素として認識されている傾向が強く表れているといえるでしょう。西日本に比べ、

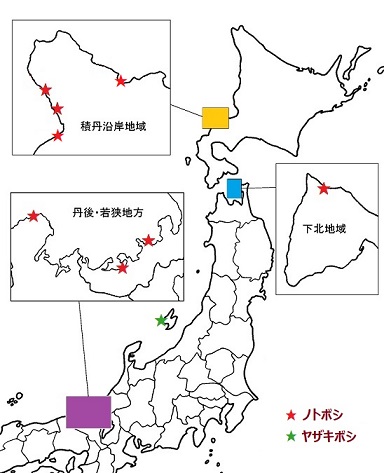

カノープスを確認できる限界の地という地理的要件が影響を及ぼしているものと思われます。 なお、相模湾沿岸域ではダイナンボシ という星の名を伝えているところがいくつかあります。具体的な地名ではありませんが、ダイナンは一般的に海の沖合を示すことばであり、 東京湾や相模湾ではこれが南方にあたることから「南の遠い海」というイメージがカノープスの呼び名に結びついたものと考えられます。 りゅうこつ座以外では、ぎょしゃ座のカペラに対する事例として ノトボシと ヤザキボシがあります。「ノト」は石川県の 能登半島を意味し、海上においてこの方角から上るカペラを漁の目標として利用していました。この星名が伝承されているのは、京都府の 丹後半島(京丹後市)や福井県の若狭湾沿岸(小浜市、美浜町)などで、いわゆる地域特性の強い星名の一つです。ただ、ノトボシは意外にも イカ釣り漁民の移住をとおして遠く北国への伝播・定着が確認されていますので、別な意味で重要な存在となっています。一方、ヤザキボシは 日本海の佐渡島にある地名を示す呼び名で、伝承域も同島内の一部の土地に限られた極めてローカルな事例といえるでしょう。 |

関東南部におけるカノープスの呼称とメラの地名

| メラという地名は、和歌山県の紀伊半島にもあります。布良の由来については、海草が繁茂する「布浦」の転訛説や紀伊半島や 伊豆半島からの移住地にちなむとする説などがあります〔『角川日本地名大事典12千葉県』文0041〕。したがって、メラボシの 語源の解明には、その伝播経路の特定が大きなポイントとなります。 |

ノトボシとヤザキボシの伝承分布

| 積丹半島の付け根にある岩内では、ノトボシがホリカップの岬から上るという伝承があります。この岬を能登半島と見て郷里の 星空を重ね合わせていたのかもしれません。ただし、その他の伝播地域ではそうした伝承がなく、新たな土地でも漁労上の慣習が そのまま踏襲されて定着したものと考えられます。 |

星 の 色

2015/09/21

|

|

夜空に輝くたくさんの星も、よく観察するとさまざまな色をもっていることがわかります。太陽と同じ恒星では、スペクトル型に

よる識別が行われ、一般的には青い星から赤い星にいたる分類があります。スペクトル型と色の関係は一つの目安ですが、恒星の色

の違いを理解するうえでわかりやすいでしょう。ただし、太陽系の惑星の色は地表面や大気の構成物質によって変化するものですので

注意を要します。たとえば、さそり座のアンタレスと火星はどちらも赤い星として知られていますが、その色の性質は全く異なる要因

に基づくものです。星それぞれにスペクトル型があるとはいうものの、夜空で肉眼的に色の違いを認知できるのはせいぜい4色程度では

ないかと思われます。星の名としても、比喩的な表現を含めて伝承された事例は多くはありません。

|

星 の 数

2017/11/25

|

|

星の命名においてもっとも基本となるのは、対象となる星の数による呼び名でしょう。これは、対象物を一つの集合体としてみなす

ことで成立する考え方ですから、星そのものの特徴を捉えているわけではありません。したがって、同じ呼び名であっても対象となる

星が異なる事例が少なからずあります。星の名として記録されているのは、ヒトツボシ、フタツボシ、ミツボシ、ヨツボシ、イツツボシ、

ムツボシ、ナナツボシの7種類を基本形とし、これに類似する変異形が加わります。

|

埼玉県における星の数に由来する星名体系

| No. | 類型 | 調査地 | オリオン座 | からす座 | おうし座 | おおぐま座 | カシオペア座 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 三つ星 | 四辺形 | スバル | 北斗七星 | 五つの星 | |||

| 1 | Ⅰ | 幸手市松石 | サンチョウボシ | - | ロクチョウボシ | ナナチョウボシ | - |

| 2 | Ⅰ | 大里郡川本町長在家 | サンジョサマ | - | ムツボシ | ナナツボシ | - |

| 3 | Ⅰ | 深谷市大谷 | サンジョサマ | - | ムツボシ | ナナツボシ | - |

| 4 | Ⅰ | 大里郡寄居町鉢形 | サンジョウボシ | - | ムツボシ | ナナツボシ | - |

| 5 | Ⅰ | 川越市下松原 | ミツボシサマ | - | ムツボシ | ナナツボシ | - |

| 6 | Ⅰ | 川越市下赤坂 | ミツボシ | - | ムツラボシ | ナナツボシ | - |

| 7 | Ⅰ | 所沢市三ヶ島 | ミツボシ | - | ムツボシ | ナナツボシ | - |

| 8 | Ⅰ | 入間郡三芳町上富 | ミツボシサマ | - | ムツボシ | ナナツボシ | - |

| 9 | Ⅱ | 比企郡小川町腰越 | サンジョウサマ | ヨツボシ | ムツボシ | - | - |

| 10 | Ⅳ | 大里郡川本町祐門寺 | ミツボシ | ヨツメ | * | ナナツボシ | - |

| 11 | Ⅳ | 秩父郡東秩父村御堂 | サンジョウサマ | ヨツボシ | * | ナナツボシ | - |

| 12 | Ⅳ | 秩父郡大滝村浜平 | ミツボシサマ | ヨツボシ | * | ナナツボシ | - |

| 13 | Ⅳ | 秩父郡大滝村塩沢 | ミツボシ | ヨツボシ | * | ナナツボシ | - |

| 14 | Ⅳ | 秩父郡両神村柏沢 | ミツボシサマ | ヨツボシサマ | * | ナナツボシ | - |

| 15 | Ⅳ | 入間郡名栗村市場 | ミツボシ | ヨツボシ | * | ナナツボシ | - |

| 16 | Ⅳ | 鶴ヶ島市上新田 | ミツボシ | ヨツボシ | ムツボシ | ナナツボシ | - |

| 17 | Ⅴ | 浦和市大門 | サンチョウボシ | - | ムツボシ | ナナツボシ | イツツボシ |

| 18 | Ⅴ | 上尾市西貝塚 | ミツボシ | ヨツボシ | - | ナナツボシ | イツツボシ |

| 19 | Ⅴ | 所沢市北野 | ミツボシ | ヨツボシ | ムツボシ | ナナツボシ | イツツボシ |

《注記》*印は、他に星名があることを示しています

|

星名の伝播

2022/06/25

|

|

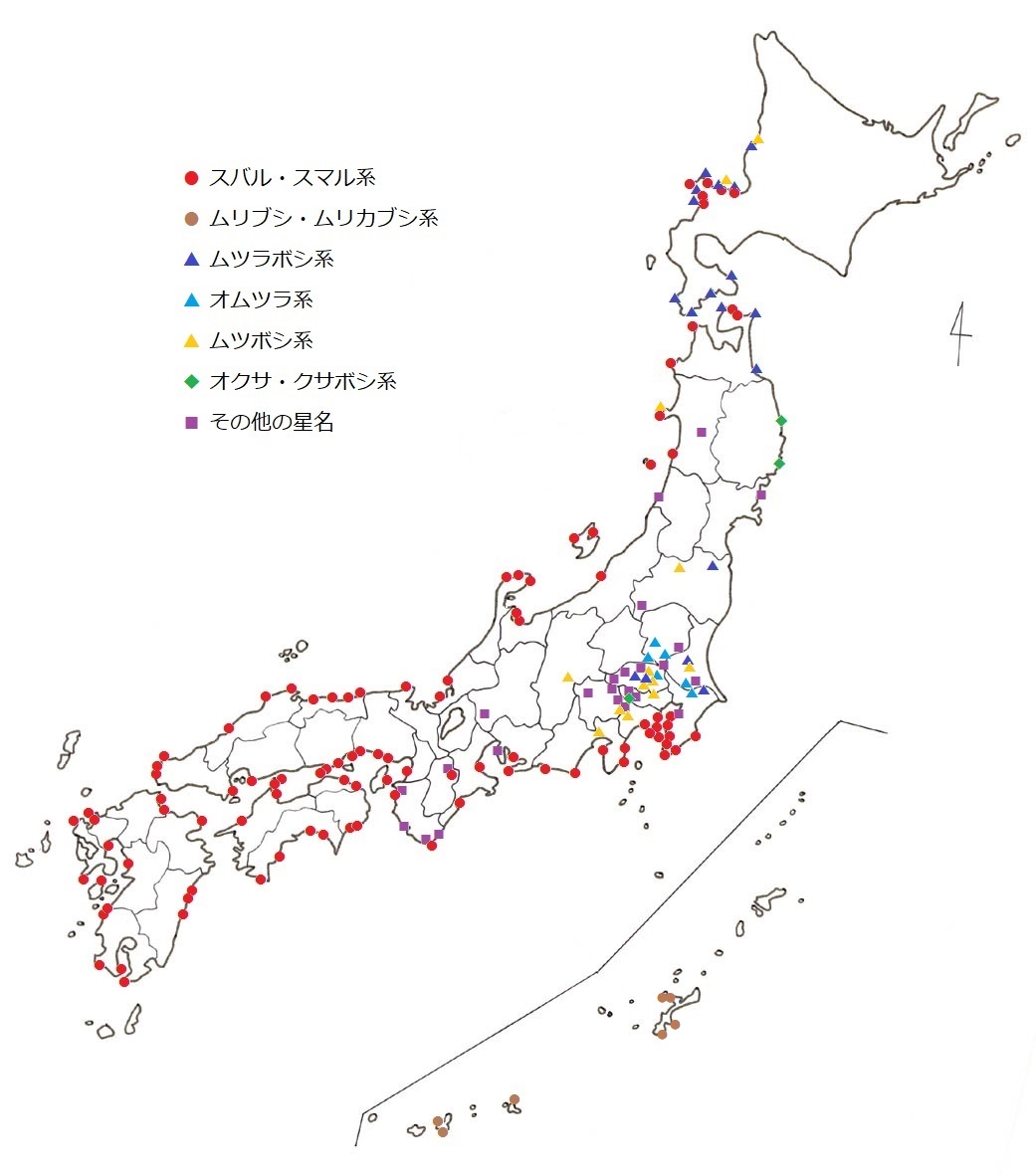

日本の星の名は、伝播特性からみて次のような分類が想定されます。 A:全国的に転訛の少ないもの B:全国各地でさまざまな転訛がみられるもの C:複数の地域で独自に発生したとみられるもの D:限られた地域だけで利用されたもの E:伝播などの過程において本来の意味が全く別な意味におきかわったもの ここでは、Bのタイプについて具体的な事例をもとに紹介しましょう。

【スバル・スマルからヒバリへ】

【ムツラからムジナへ】

【オクサ】 |

聞き取り調査によるプレアデス星団の主要星名系列分布図

星の配列

2017/11/25

|

|

天文学で標準化が図られた88星座からも明確なように、星空を分割するという目的からすれば、星の配列はある範囲を認識するうえで

重要な要素となります。しかし、星の利用を第一義的に考えた場合は、ある特定の配列にこだわることはあっても、そのまとまりとして

全体を捉えようとする意識がはたらくことはないのではないでしょうか。日本における民間の星文化は、まさしく後者の典型といえます。

日本における星の利用は、その出没や南中時のように、特定の位置で星を確認するパターンが主体です。ということは、大きな範囲を

認知する必要がほとんどなく、人びとの関心は自ずと小さな範囲に集中せざるを得なかったものと考えられます。そのような状況下では、

利用できる星の配列は限られており、必然的にいくつかの特徴的な星の配列に多彩な星名が集中する結果となっているわけです。ただし、

それらの多くは暮らしに直結したモノや人、信仰、行事、知識など比喩的な表現によって支えられており、一般的な形としての命名は

意外に少ないことがわかります。

おおいぬ座のサンカク

代表的な四角形の星の比較

|

夜空の物差し

2011/03/06

|

|

暮らしのなかで、人びとが夜空に対する距離間隔を表現した星の名がいくつか知られています。これらは、オリオン座の三つ星に

集中しており、

サンゲンボシ(三間星)、

サンジャクボシ(三尺星)、

シャクゴボシ(しゃくご星)、

タケノフシ(竹の節)などがあります。 まず、直接的な表現の代表にシャクゴがあります。これはものさし自体をさす呼び名ですが、その長さは地域により一尺、一尺五寸、 二尺などとまちまちです。さらに、単なる長さを測る道具に止まらず、ある一定の間隔を刻む特殊な用具としての一面をもっています。 また、三間や三尺は古い時代の長さの単位を表すことばで、今でも使われることがあります。これらをメートル法の数値に換算してみると、 シャクゴボシとタケノフシが比較的短く、サンゲンボシはそれらの10倍近い距離感覚となることがわかります。ただし、三間星といっても、 実際にはそこに三間という数字をあてていたわけではなく、星の並びを一間、二間という間に喩えたものと考えられています。 一方、タケノフシは三つ星の間隔をそれぞれ竹の節の間とみた呼び名とされていますが、こちらも数字的に固定されおらず、あくまでも 感覚的な表現と言えるでしょう。いずれにしても、これらの星の名から推測可能な三つ星全体の長さは、約60㌢から1㍍余りの範囲に収まり そうです。おそらく、かつての暮らしを夜空に反映した一般的な見方であったのかもしれません。 |

三つ星の星名にみる距離感覚

| No. | 星 の 名 | 意 味 | 見かけの長さ | 伝承地域 |

| 1 | タケノフシ | 竹の節 | 約0.6m | 青森県八戸地方、他 |

| 2 | サンゲンボシ | 三間星 | 約5.5m | 神奈川県三浦地方 |

| 3 | サンジャクボシ | 三尺星 | 約0.9~1.13m | 茨城県、千葉県 |

| 4 | シャクゴボシ | しゃくご星 | 約0.3~0.75m | 茨城県、栃木県、千葉県 |

| 注)ここでは、δ星とζ星間の見かけの長さを基準としました。タケノフシについては、三つ星を三つの節とみて、モウソウチクの節間隔 (約30cm)の2倍値で示してあります。また、サンゲンボシは距離を示した場合の参考値として、シャクゴボシではものさしの種類を特定 できないため、一尺から二尺の曲尺および鯨尺を含む数値を掲載しました。 |

|

|

| 手作りのしゃくご | 若い孟宗竹の節間 |

食 生 活

2019/12/25

|

| 日常生活の基本は衣・食・住ですが、その中で最も重要なのが「食」でしょう。

私たちは、自然界からさまざまな恩恵を授かって生かされているわけですから、そのような思いが星空へと反映されても不思議では

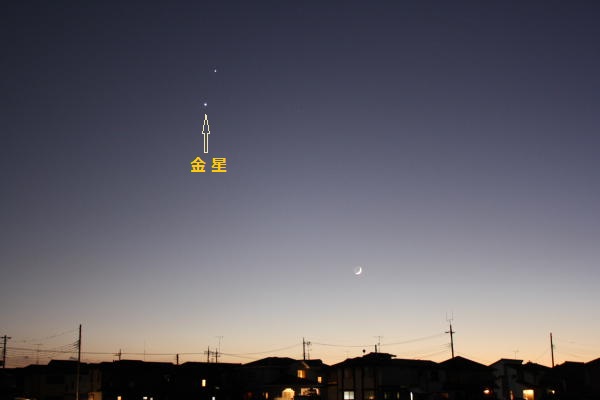

ありません。ただし、食事や食物などの観点から日本の星の名を捜しても、その種類は限られています。 まず、食事に関連した星の名として メシタキボシや ママタキボシがあります。 文字通り飯を炊く星の意味ですが、この場合は朝飯の支度が対象です。主に漁師らの間で伝承されており、夜明け前の海上で明けの明星 (金星)の出が朝食の合図と捉えられていました。さらに、先島諸島の宮古島では、朝夕の金星を アカファイフブス(朝飯の大星)や ユウファイフブス(夕飯の大星)と呼び 分けています。沖縄本島や周辺の島々にも ユウパンブシ(夕飯星)や ユウバンマンジャーブシ(夕飯を 欲しがる星)などが伝承され、特に後者の星名は、夕飯を欲しそうに見ている星という発想がたいへんユニークです。こうした捉え方の 違いは、それぞれの土地の気候や風土、暮らしと密接なかかわりがあるものの、金星の輝きから朝飯や夕飯を連想するのは一般的な共通認識と してごく自然な発想なのかもしれません。

ところで、おうし座のプレアデス星団の伝承に

イッショウボシという星の名があります。

この星の集まりを、一升桝の大きさに喩えた呼び名ですが、たいへん的を射た見方といえるでしょう。ちなみに、「升」というのは昔の度量衡の

単位であり、同じ「合」や「斗」などの単位も一部の星の名に表れています。たとえば、埼玉県の一部地域ではペガススの大四角形を

トマスノホシ〈斗桝の星〉と見ていました。 |

|

|

| 一升桝の容積は約1.8㍑ | 一斗桝の容積は約18㍑ |

|

|

| 餅入りの雑煮 | 串刺しの団子 |

信仰の星

2020/01/25

|

|

日本では、自然神に対する信仰が古くからありました。記紀神話には多くの神々が登場しますし、民間においても実にさまざまな神が

語られてきました。

サンジンサマ(オリオン座三つ星)や

ムツガミサン(オリオン座三つ星と小三つ星)

などは、星にそうした神々の姿を重ね合わせることで生まれたものと考えられます。福島県では、同じ三つ星を

サンダイシ(三大師)や

サンボウシ(三法師)などと呼ぶ事例が多く

みられます。 古代の仏教伝来やさまざまな中国思想の流入によって、日本では多種多様な信仰が育まれてきましたが、それらの中で民間に広く 浸透し、星の名の伝承にも表れたものがいくつかあります。ただし、その多くは中国の影響を受けたものですから純粋に日本固有の呼び名 とはいえない側面をもっています。 まず、陰陽五行思想から派生したと考えられる星の名に ヒチヨウノホシ(おおぐま座北斗七星)や クヨウノホシ(おうし座プレアデス星団)、 ゴヨウセイ(カシオペア座)があります。 五曜というのは、火曜星、水曜星、木曜星、金曜星、土曜星の総称で、これに日曜星、月曜星が入ると七曜となり、さらに羅ごう(らごう)と 計都(けいと)を加えたものが九曜です。 五曜はカシオペア座を構成する主要な五星を、そして七曜のほうは、おおぐま座の北斗七星という具合に、その呼び名は星の数と整合性が ありますが、プレアデス星団に関しては一般的に肉眼で確認できる星の数は六つか七つとされていますから、少し違和感をおぼえます。これは、 あくまでも信仰上の命名と考えるべきでしょう。『日本星名辞典』〔文0168〕では、クヨウノホシの原点を九曜紋に求めていますが、よく 頷ける説です。いわゆる星紋の多くは、ある一面で星の並びをデザインしたものですから、当然の結果といえるかもしれません。 また、九曜は密教系寺院の星供において重要な役割を担っていますし、そもそも九というのは陰陽説の陽数で最も大きな数字として知られて います。つまり、たくさんの星が群れた状態を「九つ」という数で表現したという意味合いも併せて考慮する必要がありそうです。

〈左〉カシオペア座の五曜 /〈右〉太鼓の九曜紋

さて、宮中の行事が後に武家社会や民間に広まった事例の一つに北辰妙見信仰があります。この文字通りの

ミョウケンあるいは

キタノミョウケンという呼称が、北極星の星の名として残されています。

ただし、民間信仰としての妙見は、北辰(北極星)ではなく北斗(七星)を対象としたものがほとんどです。 |

妙見塔に刻まれた北斗七星(鎌倉市)