生業と星の名

|

|

生業ということばが示す「なりわい」には、星の利用を前提とした暮らし方が明確に表れています。その基盤は、

いわゆる第一次産業と呼ばれる農業や漁業、林産業などに代表され、いずれも社会を支える重要な生産活動でした。

日本の星の名や伝承は、こうした基幹産業を中心とする星の利用において、人びとの素朴な発想を原点とした一つの

文化体系を構成しています。残念ながら、農業では比較的早い時代にその体系が崩壊してしまったと推測されますが、

漁業や山の暮らしにおいては、近年まで具体的な利用が図られてきた実態があります。ここでは、それぞれの生業に

ついて典型的な利用体系の事例を紹介するとともに、その背景に埋もれた歴史的・文化的な意義を発掘し解説して

います。

|

イカ釣りと星

2020/04/25

|

|

【日本のイカ釣り漁業とその変遷】 イカは、日本人にとってたいへん馴染みの深い水産物です。生物学的には、軟体動物門の頭足綱に属し、多くの種類が知られて います。日本近海でとれるイカは、主にスルメイカ類、コウイカ類、ヤリイカ類などで、なかでも1970年代の終りまではスルメ イカの漁獲量が圧倒的に多く、1950年のデータでは全国漁獲量の90%を占めていたといわれます〔『イカ』文0004〕。 スルメイカは、約1年程度の寿命と考えられていますが、かつては発生する時期により三つの系統に分類され、いずれも日本海 沿岸の潮流にのって回遊を繰り返すことが知られていました。このうち「冬生まれ群」と呼ばれる群は、3月から8月に かけて対馬暖流や黒潮にのって北上したあと、成体期に入る9月から10月以降は南下回遊に移るという習性があり、1970年ころ までは資源量として最も多く、イカ釣り漁の主体をなしていたのです〔文0004〕。 したがって、日本におけるイカ釣り漁の歴史は、そのままスルメイカを対象とした漁具・漁法の変遷であったともいえますが、 夜のイカ釣り漁のはじまりは佐渡で独自の釣り具が作られた1458(長禄2)年ころとみられています〔『海と民具』文0025〕。 江戸時代には、すでに加工品であるスルメが中国への輸出品として生産されていたようですが、本格的なイカ釣り漁が開始される のは明治時代に入ってからであり、その後1950年ころにかけては、とりわけ北日本において沿岸漁業としての重要な位置を占めて きました。いずれにしても、イカ釣り漁の変遷は漁船の大型化と漁具の改良によって次第に漁場が拡大されてきたところに大きな 特徴があります。

渡島支庁管内のイカ漁船許可数の変化

年平均の漁獲量は、1950年以降に大幅な伸びを示しますが、これも漁船の大型化および動力船の普及、漁具の改良等に負う

ところが大きいようです。たとえば、北海道の渡島支庁管内におけるイカ釣り漁船許可数の変動を1952年と1955年のデータで

比較すると、数年間で10トン以下の船が大幅に減少しているのがよく分かります。

スルメイカの道府県別年平均漁獲量(1953-1955)

北海道南部への内地船の出漁状況(1955-1956)

【星の利用と伝承】

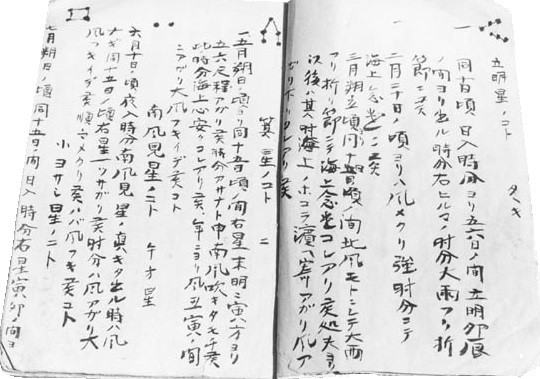

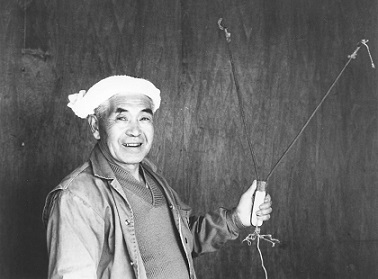

1970年代のイカ釣り伝承者(北海道)

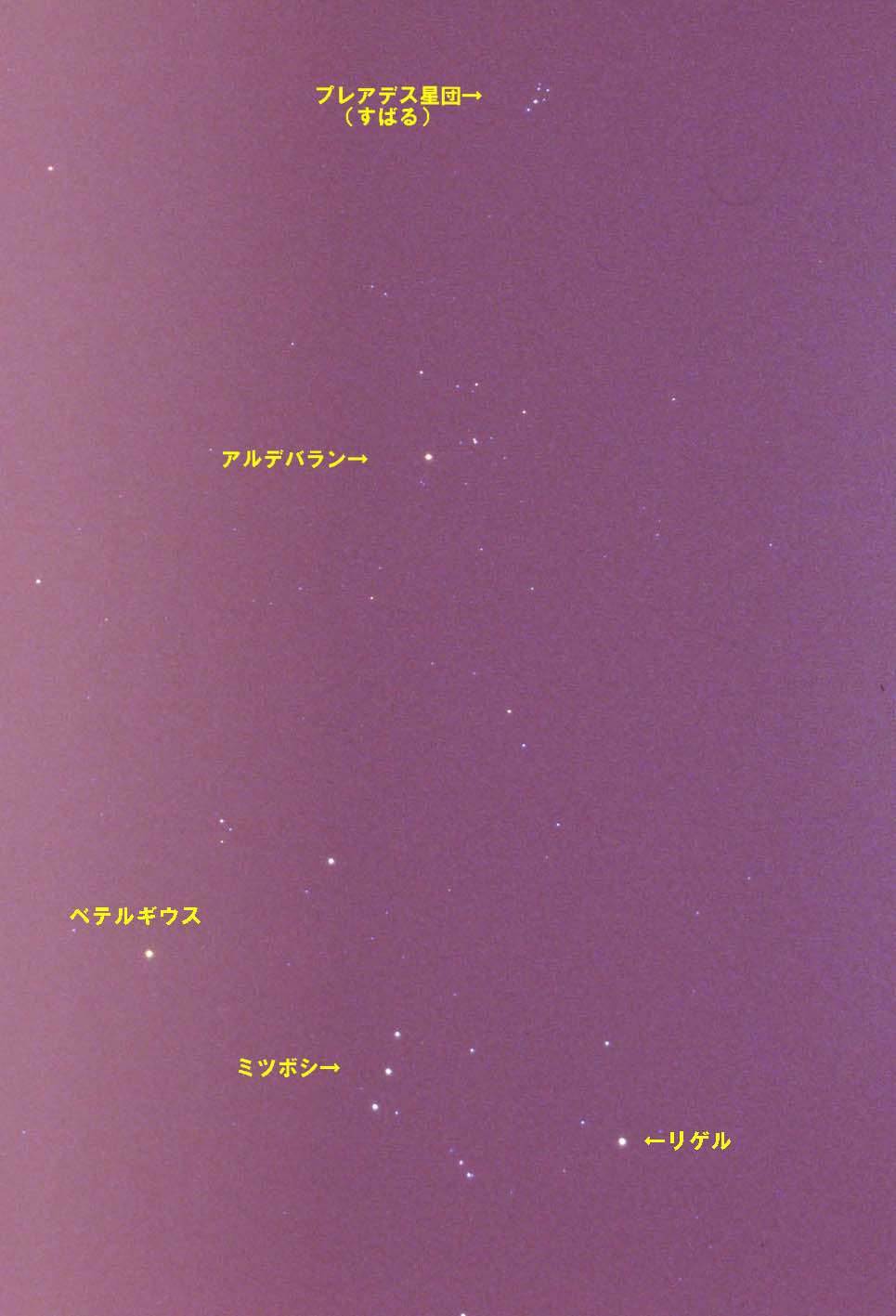

さて、イカ釣りにおける星の伝承において最も注目されるのは、ある特定の星の出にイカがつく(釣れる)という言い伝えです。

イカ釣りの漁師らは、これらの星をヤクボシと称し、それぞれに固有の呼称を付してイカ釣りの技術とともに代々伝承してきました。

また、月の出没や月齢の変化と関連した伝承も少なくなく、両者は一つのまとまった天体運行の体系として利用されてきたようです。 |

| 分類 | 星 座 | 固 有 名 | 光度(等) | 方位角(度) |

| 1 | ぎょしゃ座 | カペラ(α) | 0.1 | 16.09 |

| 2 | おうし座 | プレアデス星団 | 2.8~4.3 | 56.95 |

| 3 | アルデバラン(α) | 0.9 | 67.70 | |

| 4 | オリオン座 | ベラトリックス(γ) | 1.6 | 81.51 |

| 5 | ベテルギウス(α) | 0.4 | 80.08 | |

| 6 | (三つ星) | ミンタカ(δ) | 2.2 | 90.40 |

| (三つ星) | アルニラム(ε) | 1.7 | 91.60 | |

| (三つ星) | アルニタク(ζ) | 1.8 | 92.59 | |

| 7 | リゲル(β) | 0.1 | 100.98 | |

| 8 | サイフ(κ) | 2.1 | 102.97 | |

| 9 | おおいぬ座 | シリウス(α) | -1.5 | 112.60 |

※分類は星または星群を表し、方位角は1900年における真北からの

東回りの角度を示す. なお、光度データは〔文0191〕による

※ イカ釣り漁師らが注目していた星の連なり(一部)

|

【月とイカ釣り漁】 夜のイカ釣り漁において集魚灯として電灯が普及するのは、1930年代以降です。それまでは光量の小さなかがり火や 石油灯、アセチレン灯などが時代を追って使われてきました。したがって、当時のイカ釣り漁では月光(特に満月時分) の影響が大きかったようで、一般的にはイカは満月の前後には釣れないものとされていました。下弦よりも細い月の出で あればイカは釣れますが、明るい月が煌々と輝く海では、カーバイトやアセチレン灯では光量不足であったものと考えら れます。実際のところ、月の出に関しては漁師らが月齢の変化に対して大きな関心を寄せていたことが聞きとり調査から も明らかになっています。 ○月の出にイカが釣れるという伝承がある地域 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県、新潟県、富山県、福井県、鳥取県、島根県 ○月の入りにイカが釣れるという伝承がある地域 北海道、青森県、宮城県、新潟県、富山県、福井県、鳥取県、島根県 ○月の出は細い月がよいという伝承がある地域 北海道、青森県、山形県、新潟県 ○満月の夜は釣れないという伝承がある地域 秋田県、新潟県、福井県、京都府、鳥取県、佐賀県 地域によっては、満月の出にイカが釣れるとする伝承もわずかにありますが、多くは望を中心とした一定期間はイカ 釣り漁に適さないというのが一般的な捉え方です。月の明るさは、上弦および下弦のときでも光量は満月時の約8%に 過ぎないことから、仮に満月時の光量の約40%まではイカ釣り漁での利用が可能であるとした場合、おおよそ月齢12日 から18日、つまり望を中心とする約7日間は漁に適さない期間であったと推測されます。伝承内容からみても、実際に 漁師らが月齢によって出漁を自粛したり、出漁しても釣果をあまり期待しなかったことは十分に考えられます。 こうした状況は、太陰月であればほぼ同じ周期で繰り返されますが、太陽月の場合はメトン周期(19年)をスパンと してこの間にほぼ上旬 ⇒ 下旬 ⇒ 中旬という変化をみせます。ただし、望をピークとした光量の変化は、位相角の変化に 対して必ずしも一定ではないようで、上弦を過ぎたある時点の弦月は下弦を控えた同程度の弦月に対して約20%も明るい という報告があります〔『集魚灯-その理論と実践-』文0081〕。月の出没時に漁師らの関心が集中していることを踏 まえると、位相角の小さい月没時(西天)よりも望以降の月出時(東天)にかける期待が大きかったのではないかとも 推察されますが、各地の伝承からはその裏付けとなる手がかりを得られていません。 月の光は、ある特定の海上における限られたスポットではそれほど大きな照度を示しませんが、広大な海洋全体をほぼ 均一な明るさでカバーできるという点では、局所的な範囲を照らす集魚灯と全く異なる性質をもつものです。しかも、電灯 以前のかがり火や集魚灯の光が海中深度の増加とともに著しく吸収されるのに比べると、月光の場合は海中での吸光度合が 意外に小さいという報告があります〔文0081〕。 ところで、月の運動による影響は光量の変化ばかりではありません。海洋全体に大きな影響を及ぼすものに潮汐力があり、 海洋生物にとっては重要な環境要因の一つとなっています。再び、各地の伝承をのぞいてみると、 * 潮流やある特定の時刻にイカが浮くので、その時刻を知るために星を利用した〈北海道積丹郡積丹町、1976〉 * ヤクボシの出は時間の経過を示し、それによって潮が変わるからイカが釣れる〈北海道上磯郡木古内町、2017〉 * 星が出ると潮が変わるのでイカが釣れた〈北海道松前郡福島町、2017〉 * 星や月の出にイカが釣れるのは、そのとき潮が変わるからだ〈青森県下北郡大間町、1976〉 * 潮の変化を知るために星を頼りにしていた〈青森県下北郡東通村、1976〉 * 星の出は季節や時間によって変化し、それによって潮目も変わるのでイカが釣れる〈青森県津軽郡外ヶ浜町、2016〉 というぐあいに、イカ釣り漁師らは、ヤクボシの出現に最大の関心を払いつつも、一方では月の運行や潮汐の変化に対する 観察を怠っていなかったのです。 スルメイカの漁場形成にあたっては、海底地形条件や漁場海況条件と並んで、漁場気象条件が大きな比重を占めていますが、 漁師らの伝承をみても、そこに月の関与が一般的な認識として確立していたことが分かります。ただし、潮流変化のメカニズム とイカ群の行動との関係や海水温分布および光条件との総合的な関係については、まだ十分に解明されていません。しかし、 海洋生物のなかには代謝機能や生殖機能、あるいはその生物特有の習性等において月と深いかかわりが認められることから、 イカについてもいずれ重要な手がかりが得られるものと期待しているところです。

【イカ釣り漁期と金星】 |

| スパン | [A] 1691-1710年 | レベルA | [B] 1891-1910年 | レベルB |

| 1年目 | 夏漁を主体に秋漁中期まで | △ | 夏漁を主体に秋漁後半まで | ○ |

| 2年目 | 秋漁のみ | ○ | 秋漁後半のみ | △ |

| 3年目 | (利用不可) | × | (利用不可) | × |

| 4年目 | 夏漁から秋漁終期まで | ◎ | 夏漁から秋漁までの通期 | ◎ |

| 5年目 | (利用不可) | × | (利用不可) | × |

| 6年目 | 夏漁前半のみ | - | 夏漁のみ | - |

| 7年目 | 夏漁後半から秋漁終期まで | ○ | 夏漁後半から秋漁終期まで | ○ |

| 8年目 | (利用不可) | × | (利用不可) | × |

| 9年目 | 夏漁を主体に秋漁中期まで | △ | 夏漁を主体に秋漁後半まで | ○ |

※ 各記号は秋イカ漁を中心とした利用の度合いを示す

|

実際に星空を注視していたイカ釣り漁師らの眼には、ほとんど恒常的な星の動きとは別に、ある周期性をもった月や金星の

運行が加わることで、季節的なスケールでみればかなり変化に富んだ現象が展開されていたはずです。詳しい検証はしていま

せんが、特定のヤクボシと金星、月が複雑な位置関係を現出していたであろうことは容易に推察できます。ところが、各地で

調査したイカ釣りのヤクボシに関する記録をみると、金星はおおいぬ座シリウスの後から最後に出現するという伝承が大半を

占めています。 つまり、金星があけの明星として一連のヤクボシの締めくくりを飾るようになるのは凡そ8月中旬以降であり、プレアデス 星団からシリウスに至る主要ヤクボシとしての利用期間である8月20日から10月20日という季節性を考え合わせると、おそらく イカ釣り漁にける本格的な星の利用は、9月以降の秋イカ漁が主体であったといえそうです。 既述のように、秋イカの漁期を通してあけの明星を利用できるのは1年おきか2年おきという状況であり、そういう意味では 金星が必ずしも有用なヤクボシであったとは言い難い側面があります。金星の出に朝のイカが釣れるという伝承は各地でみられる ものの、一般的な見方をすれば東天における金星の存在は「もうすぐ夜が明ける」という重要なシグナルとして捉えることが できるでしょう。このときに朝のイカが釣れるのは、天空自体の暗(夜)から明(朝)への切り替わりによるイカ群自体の行動の 変化によるものと考えられます。また、北国のイカ釣り漁師らの間で金星をメシタキボシ(飯炊き星)と呼ぶことも、十分に 朝を意識した発想に違いありません。

|

|

【星の光とイカの生理的特性】 イカが微弱な光に反応する生物であることは、夜間における集魚灯を利用した漁法からも明らかです。その漁法の近代化に よって、集魚灯が大光量化とともにより海中透過率の高い光源の採用へと発展してきたことは、イカの生理的特性を十分に 踏まえての結果として注目されます。 イカの眼がもっている機能については、以下のような特性が知られています〔文0004〕。 (1) 色を識別することができる錐体細胞に相当するものがみられない。 (2) 暗所で機能する感度のよい感桿と呼ばれる棒状の視細胞が、一様に高感度で立ち並んだ構造を有している。 (3) 感桿の感光色素はロドプシンが主で、470~500nm(青から緑の光)の波長を最もよく吸収する。この波長域は、海水中で 最も減衰しにくい。 (4) ほぼ180度の視界をもち、水平方向の視力が優れている。 (5) 光に対する感覚の調節は、感桿内部の黒色色素が露光に応じて移動することによって行われる。ただし、暗所から明所への 急激な光環境の変化には対応できない。 (6) スルメイカの場合、明るさで10~15Lux以上では黒色色素顆粒移動はおこらない。 このように、イカの眼が極めて低照度に適応した機能を有する特性は、イカ釣りと星との関係を探るうえで重要な手がかりを 与えてくれるものです。ただし、海中深度に対応した視覚能力については、具体的な研究データがありません。 ところで、イカ釣りのヤクボシをめぐってはイカの眼に星の微弱な光を感知する能力があるのかどうかという提起が行われて います〔『イカ釣りと星』文0006-0009〕。これは、一つの可能性として興味深い課題ですので、少し詳しく検証してみたいと 思います。 まず、イカ釣りの個々のヤクボシが放つ光の照度については実測値が得られないため、代わりに海面上における満月の照度を 基準に考えることとします。少し古い資料〔文0081〕になりますが、イカ釣り漁においてまだ星が健在であった1950年代の記録 では、満月時の海面上の照度は0.24Luxあるとされています。これを基に各ヤクボシの相対照度を算出すると、1等級以上の ヤクボシでも1.0×10-6~8.7×10-6Luxという相当に微弱な光であり、最大光輝時(-4.7等)の金星で さえ0.0002Luxには及びません。 スルメイカでは、昼イカ釣りの水深データからその視覚能力が10-5~10-6Luxまで十分にあるとする 見解〔文0004〕もありますが、海面より入射した光は水深を増すごとに著しく吸収されることになり、海面上で10-6 Lux程度しかない星の微弱な光を海中で感知することは、たとえイカといえども不可能であると考えるほかはありません。ただし、 これが満月となると話は全く別で、深さ30㍍においても海面上(0.24Lux)の約5%にあたる0.012Luxを確保(吸収係数=0.1)して いるとされています〔文0081〕。この照度であればイカの眼でも十分に感知できるはずで、集魚灯の光量が小さかった時代には 月の光(特に満月前後)によってイカ釣り漁そのものが大きな制約を受けていたのです。 夜のイカ釣り漁においては、集魚灯の利用が大きなポイントで、その変遷過程は漁法の機械化とともに漁獲量拡大の推進力と なってきた経緯があります。1910年ころまではかがり火を主体としていましたが、その後石油灯やアセチレン灯に移行し、1929年の 電化開始によって白熱灯が登場してからは一気に大光量化への道を歩んできました。 しかし、光の性質という観点でみると、かがり火から白熱灯、ハロゲン灯までの変遷は一つの基本的な共通点をもっている ことが分かります。つまり、これらの光エネルギーは大部分が赤外領域にあり、海中では直ちに吸収されてしまうため、スルメイカの 眼には光として受容できない波長です。イカの眼が一般的に470~500nmの波長域に敏感であることを踏まえると、このような 特性をカバーする新しいメタルハライド灯は、イカの生理条件により適した集魚灯といえるでしょう。その一方で、光力の増大は 時季を問わず釣獲水深をより深くしているという指摘もあります〔文0004〕。 かつて、無動力船で低光力集魚灯が主流であった時代には、トンボと呼ばれる漁具でイカを釣っていると、みるみるうちに浮上 してきて辺りの海面が真っ白に見えるほどであったと伝えられています。そうした状況と比較すると、イカの視覚機能からみた メタルハライド灯による光力は、イカにとって強力な光ストレスとなっている可能性があるかもしれません。

|

[左]イカ漁船(京都府)/[右]するめ干し(岩手県)

※ この漁船は集魚灯とイカ釣り機を装備している

|

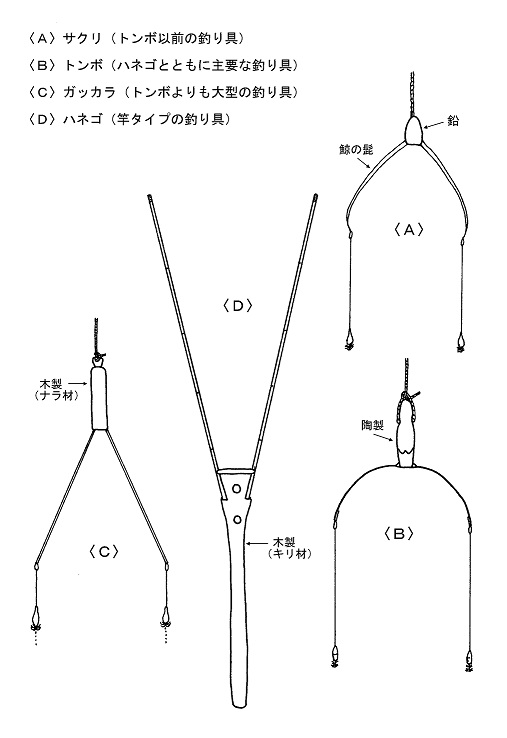

【日周期移動とイカ釣り具】 海中に生息する生物では、たとえば動物プランクトンや小型の遊泳動物の場合、昼と夜では生物量の鉛直分布が異なって います。つまり、昼は比較的深いところで生活し、夜になると浅いところへ移動するという現象がみられるわけです。 このような行動は日周鉛直移動とよばれ、その主な要因は光です。 小型の遊泳動物であるイカ類についても明確な日周鉛直移動が認められ、その行動を具体的に解明した調査事例が報告されて います。たとえば外洋性のアカイカでは、日の出前及び日没後の明るさが急激に変化する時間帯に大きな潜行や浮上が観察され、 しかも夜間の活動水深層(40~70㍍)と昼間のより深い水深層(北太平洋中央付近では150~300㍍)では、光の強さのレベルが ほぼ等しいということです〔『イカの春秋』文0010〕。この光の強さがどの程度のものかは報告されていないものの、実は光を 主要因とする日周鉛直移動の実態こそが、イカ釣りと星のかかわりを解き明かす重要な鍵を握っているものと考えられるのです。 外洋性のアカイカにおいては、動物プランクトン → 小型魚類(ハダカイワシ類)→ アカイカ → メカジキという食物連鎖の 系統があり、これらがほぼ同じような日周鉛直移動を繰り返しているという事実は、たいへん興味深いことです〔文0010〕。 1458(長禄2)年まで遡るといわれる夜間のイカ釣り漁が、このような海洋生物の生態をベースとして発生したであろうことは 容易に推察できるでしょう。そのためには、海中でのイカ群の行動とその当時の漁法およびヤクボシの動きに関して、さらに 詳しい分析を進める必要があります。そこで、イカの一本釣り漁法がどのようなものかについて整理しておきましょう。 佐渡地方を中心に始まった夜のイカ釣り漁では、船と初期段階の集魚灯、それに「ソクマタ」「トンボ」「ツノ」と呼ばれる 三種のイカ釣り具を備えていたのが大きな特徴です〔『海と民具』文0025〕。北国へヤマデやガッカラ、トンボ、ハネゴとして 伝えられたこれらの釣り具は、水深によって使い分けられる漁具でした。ソクマタの場合は40~70尋(60~150㍍)の海中、 トンボは10~15尋(15~23㍍)の海中、そしてツノは海面近くに浮上したイカを釣り上げるのに利用されました。この漁法は、 ほぼ全国に普及したとみられ、明治43年に発行された『実験佐渡烏賊釣法』には、北海道から青森県、秋田県、宮城県、石川県、 京都府、兵庫県、島根県、長崎県、宮崎県などに伝承された経緯が記されています。こうして、各地に伝播した佐渡式イカ釣り 漁法は、一部で改良が加えられたものの、基本的な形態を維持しつつ1950年ころまで永い間日本のイカ釣り漁を支えてきたと いう歴史があります。 日没後に日周鉛直移動によって中層域まで浮上してきたイカ群は、ソクマタやトンボで釣獲されながら擬餌鉤によって次第に 表層へと誘われ、その後はツノ(ハネゴ)によって次々と釣りあげられました。漁師らは二本の竿をもつツノを両手で巧みに操り ながら、一パイでも多くのイカを釣ろうと頑張ったものです。しかし、夜のイカ釣り漁が産業として成立するのは明治時代に なってからとみられます。北海道においては明治10年代に佐渡や北陸地方からの入稼漁民によって函館地方に伝えられて広く 普及したということであり、本格的な産業としての歴史は意外に新しいといえるようです。 |

北海道西部のイカ釣り具

|

【イカは星を見て釣る】 イカ釣りにおける星の伝承は、いつ、どこで、どのような理由によって生まれたのでしょうか。いよいよ本来の目的である 星の出とイカ釣り漁の関係について考察したいと思います。 イカ釣り漁における星の利用は、海中でのイカ群の行動とその当時の漁法、そしてイカ釣り漁期におけるヤクボシの動きを 解明することがその本質とみられます。各地のイカ釣り漁師らが利用した星は、既述のようにぎょしゃ座のカペラ(α)に はじまって、おおいぬ座のシリウス(α)まで続く一連の星々です。これらはどれも一様に利用されたというわけではなく、 ほぼプレアデス星団、アルデバラン(α)、三つ星、シリウスという四つの星(または星群)に集中していました。 そこで、具体的な地域モデルとして北海道西端(松前大島)を設定し、1900(明治33)年におけるイカ釣り漁期と主要な ヤクボシの出現変化を詳しく分析してみましょう。イカ群の日周期移動から考えて、当時の操業を午後6時ころから翌朝の4時 ころと仮定した場合、6月から12月までの各ヤクボシの動きをみると、以下のような三つの特徴を指摘することができます。 まず第一に、プレアデス星団、アルデバラン、三つ星、シリウスの各ヤクボシについて、これらをそれぞれ単独で利用 できたのは、6月から12月までの約半年間に及ぶことがあげられます。この期間には、当時の東北地方から北海道沿岸漁場に おける夏イカ漁(6月~8月)および秋イカ漁(9月~11月)の漁期がすっぽりと重なります。別な見方をすれば、1月から 5月までをイカ釣り漁期(ただし夜間の)とする地域では、これらの星は利用できなかったということになります。 次に大きな特徴は、一晩の漁、つまり夕方6時ころより翌朝4時ころまでの時間帯で、プレアデス星団からシリウスまでの 一連の星の出をヤクボシとして利用できたのは8月20日ころより10月20日ころまでのほぼ2ヵ月間に限られていることです。 これはたいへん重要な意味をもっており、特に夜のイカ釣り漁開始後まもなくプレアデス星団が出現するようになるのは10月 以降であり、秋イカ漁の最盛期と一致します。つまり、偶然の結果とはいうものの、漁師らはこうした現象を見逃すことなく 確実に自分たちの労働へと結びつけてしまったわけです。 第三の特徴として、秋イカ漁後半の11月になると、プレアデス星団はもはや利用できなくなる点が注目されます。この時期は シリウスの出現も早くなって午後10時50分ころには東天に姿をみせることになり、その後は日を追ってさらに早くなるばかり です。したがって、イカ釣り漁における星の利用は11月下旬ころが一応の限界ということになります。現地調査の記録にも星の 出現時刻や時季に関するものがあり、 * シバリ(プレアデス星団)は秋の夜8時頃に出、アオボシ(シリウス)は夜11時頃に出てくる〈北海道古宇郡神恵内村、1976〉 * アカボシ(アルデバラン)はウヅラ(プレアデス星団)から30分あとに出、さらに2時間程かかつてサンコウ(三つ星)が出る 〈北海道古宇郡泊村、1976〉 * 夜9時近くなるとアオボシが出る前にイカ釣り漁から帰ってきてしまうので、星の利用はタケノフシ(三つ星)が最後である 〈青森県八戸市、1976〉 など、星を利用する主要な目的において「時間軸の構成」に対する認識が重要であることを示唆する内容となっています。 もともと、時計が普及する以前の時代にあっては、ある特定の星の出によって方角を定めたり、星の位置を感覚的に捉えながら 時の経過を計っていたものと考えられますので、イカ釣りのヤクボシについても当初はそのような目的で利用されていたはずです。 それが、にわかに特別な星として注目を集めるようになった背景には、やはりそれなりの理由が隠されていたからでしょう。 その一つは、プレアデス星団、アルデバラン(あるいはヒアデス星団)、三つ星、シリウスというたいへん特徴のある、そして 変化に富んだ星々が適度に配置されていたという点であり、なかでもプレアデス星団や三つ星は、日本の星文化を代表する存在と して農山漁村を問わず広く親しまれてきました。さらに、これらは約10時間余りの夜空を時間軸としてほどよい間隔に区切って いるのです。しかも、カペラを除くとその出現領域は、本州付近において真東を中心として北へ約33度から南へ約36度の範囲に あり、三つ星はほぼ真東より縦に一直線となって海上へ立ち上がってくることになります。つまり、夜の海上において船の位置を 常に把握するための指標としても重要な役割を併せもっていたことが推察されるのです。 因みに、このような特定の時間認識について年代間や地域間で変化が生じる可能性について検証したところ、いくつかの事実を 把握することができました。比較の対象としたのは主要なヤクボシの出現間隔時間で、年代の設定を以下に示します。 ・年代①:AD.1500(明応9)年:かがり火を利用した夜間のイカ釣り漁の初期段階 ・年代②:AD.1700(元禄13)年:江戸時代における全国人口の爆発的増加期 ・年代③:AD.1900(明治33)年:地先沿岸を主な漁場としたイカ釣り産業の普及期 また、設定地域は1900年以前の日本海における代表的なイカ釣り漁場であった島根県(隠岐諸島)、新潟県(佐渡島)、北海道 (松前大島)の3地点です。 その結果明らかになったのは、400年間の一般歳差や各ヤクボシの固有運動を考慮しても、年代の違いによる時間的な変化はほとんど 認められないということです。一方で同じ年代における地域差は、たとえば北海道と島根県を比較した場合、1500年で5分28秒 (プレアデス-アルデバラン間)~9分(三つ星-シリウス間)、同様に1700年では5分42秒~9分18秒、1900年で6分~9分32秒と なり、緯度が高くなるとこの差はさらに大きくなります。ただ、こうした地域間における時間数の変化も、実用上の影響はないと 判断できます。このように、ヤクボシの出現間隔時間が数百年というスパンでそれほど変化しないということは、1458年頃を出発点と する夜間のイカ釣り漁が開始された時点から、すでに時間認識のための星の利用が可能であったことを示唆するものです。 星に関する伝承がいつごろ発生したのかという課題については、現在のところ明確な答えは得られていませんが、発生地域に 関しては、やはり佐渡地方を含めた北陸一帯を想定するのが順当かもしれません。少なくとも、イカ釣り漁において星の利用が可能な 北国への伝播は、イカ釣りの技術とともに日本海を北上していったものと考えられます。これは、各地で採集された星の呼称変化を みても明らかです。 主要なヤクボシの出現とイカ釣り漁期の関係でもう一つ指摘しておきたいのは、日周的な星の動きによる「ものさし」とは別に、 漁期全体をとおして季節の変化を知るうえでも重要な「ものさし」の機能が付加されていたのではないかということです。1900年の 北海道西端域を想定して、午後8時に主要なヤクボシが出現する時期について調べると、プレアデス星団の9月21日ころを皮切りに、 以下アルデバラン(10月10日ころ)、三つ星(11月10日ころ)、シリウス(12月12日ころ)と続いています。これを「暦のものさし」に 換算すると、プレアデス星団-アルデバラン間が約20日、アルデバラン-三つ星、三つ星-シリウス間はいずれも約1ヵ月という スパンです。つまり、同地域の秋イカ漁最盛期が10月から11月にかけてである点を考慮すると、この時期にヤクボシの主役となるのは オリオン座の三つ星ということになります。このように、主要ヤクボシの出現が日々の変化ばかりでなく、イカ釣り漁期の重要な節目 (特に1ヵ月という区切り)を示すことは、漁師にとっても大事な指標として意識されていたものと考えられます。 |

イカ釣り漁期と役星の出現

※ このモデルは1900年の北海道西端(松前大島)を想定して作図

|

【星を見ることの意味】 イカ釣りにおける星の利用には、その根底に「時間」の認識という基本的な概念があったことは、これまでの考察からも疑う 余地のない事実です。では、いったいなぜ「星の出にはイカが釣れる」という伝承が広く伝播するに至ったのでしょうか。 ここでは、全体のまとめとして問題となる要点を「イカの生態」、「漁場環境」、「漁法・漁具」の三項目で整理し、これらが 星の利用とどのようにかかわってきたのかを示すことにします。 (1) イカの生態 第一のポイントは、イカ群の日周期移動という行動パターンです。つまり昼間は海中の深層域で活動し、夜間になるとより浅い 中層域へと鉛直移動が行われます。これは、夜イカ漁という漁法が生まれた基盤をなすものであり、その特殊性が必然的に星の 利用を促す結果となったことも自然の成り行きでした。 第二のポイントは、イカ自身の生理的機能の一部である視覚特性です。特に低照度の光に対する反応(光走性)と特定の 波長域に対する感応性は、光を利用した漁法の発達とそれに伴う漁具の変遷に密接なかかわりをもっています。そこでは、月の 存在も漁法に少なからぬ影響を及ぼしており、月齢の変化が直接イカの漁獲量を左右する事例が知られています。なお、イカ群の 浮上については、プランクトンとの関係から次のような伝承もみられます。 * イカが浮上するのは、プランクトンが浮上するのを追ってくるからで、船の灯火に集まるのもやはりプランクトンが集まる からである〈北海道増毛郡増毛町、1976〉 * ヤマと呼ばれる場所はプランクトンが豊富でイカが濃い.そこで集魚灯を点灯すればまずプランクトンが寄って来て、それを 追う小魚のあとからイカが集まる〈北海道古宇郡泊村、1976〉 イカの習性が理解される過程においては、イカ群の鉛直移動にさまざまな要因が関与していることが知られるようになりました。 そうした要因の組み合わせが、ある一定の条件下でイカ群の行動と結びついたとき、星の出に注目することでそれらのパターンを 定型化する試みが行われてきたとしても不思議ではありません。 (2) 漁場環境 基本的な要素として、海中の光透過特性、海水温の変化、潮流の変化があります。このうち、海中の光透過特性はイカの視覚 機能と深くかかわっており、海水温の変化や潮流の変化は、イカ群の発生や行動と密接に関係しています。たとえば、イカ類 漁獲量の経年変化には一定の周期性が知られており、そのピークが8~11年の周期で変動していることから、これを太陽活動周期 (約11年)と関連付けた指摘があります。参考までに1900年から1976年までのイカ漁獲量と太陽の年平均相対黒点数の関係を みると、相対黒点数が増加して太陽活動が活発化した時期あるいはその数年後に漁獲量が拡大する傾向が認められます。 いうまでもなく、太陽活動の変化は地球環境の変化というフィルターを通して、わたしたち人類を含めた生態系にさまざまな 影響を及ぼしており、イカ釣り漁においては海水温への影響が重要なポイントです。この方面の研究〔『地球環境をつくる太陽』 文0383〕では、太陽の相対黒点数の変化と平均海洋面における温度変化が見事に同期することが報告されていますので、おそらく 海水温の微妙な変化が短命といわれるイカ群の資源更新にも影響を与えている可能性があるのではないかと推測されます。

太陽活動とイカ漁獲量の経年変化

ところで、漁場環境とイカ群の行動および星との関係については、いくつかの伝承事例があります。

【星利用の文化を考える】 |

漁業と星

2023/05/25

|

|

島国である日本では、漁業もまた農業とともに古くから受け継がれた生業といえます。暮らし

の基本は半農半漁であったと考えられますが、漁船や漁具の発達、新しい漁場・漁法の開拓など

によって、次第に職業としての専業化が進みました。ただし、星の利用に関しては、沿岸海域に

おける漁業が主体であった時代を中心に想定するのが適当でしょう。特に、陸地を望めない海上

においては、太陽や月・星などに頼らざるを得なかったわけですから、利用目的もさまざまであ

ったと予想されます。 海上においては、まず船の位置をどのように把握するかという重要な問題があり、また移動や 帰港に際しても方位の確認は不可欠でした。さらにもう一つ、時間の経過を計ることも大事な資 質となります。このような基本的情報の取得における星の利用は、かなり古い時代から行われて いたものと思われます。方位に関する利用では、北極星を筆頭に各地で多くの星名が生まれてお り、一方では、漁法の多様化に伴う漁期や漁獲量に対する関心が高まるなかで、それらを星に託 そうとする動きも出てきました。そのもっとも顕著な事例が、地先沿岸の伝統的なイカ釣り漁で す。歴史的には比較的新しい時代となりますが、そこでは農業などにはみられない星の利用が図 られてきたのです。 イカ釣り漁では、おうし座やオリオン座などに代表される特定の星の出に注目した事例が北日 本を中心に広く伝承されていますが、それ以外にも漁業における星の利用として、さまざまな形 態を認めることができます。これらのうち、最も基本的な星の利用は、イカ釣り漁と同様に星の 出あるいは星の入りに注目した事例で、全国的に多くの報告があります。内容的には、漁の開始 や終了の目安としたり、漁獲そのものの結果を判断する指標とするなどの利用が行われてきまし た。また、常に一定の方位を示す星に対しては、これをコンパスの代用としたり、漁場認識のた めの重要なアテ星としていたのです。さらに、星全般に亘ってさまざまな関心を示した伝承や俗 信・諺などが各地で記録されています。

|

| 東京湾沿岸地域の漁労と星 |

|

【 東京湾と江戸前の海 】 イカ釣り以外の漁業においては、体系的な星の利用よりも特定の漁法や魚種に対する星の利用 がより明確に位置づけられる傾向にあります。そこで、まず東京湾を中心とした沿岸地域の調査 から、どのような利用が行われていたのか探ってみたいと思います。 東京湾は、房総半島と三浦半島に囲まれた奥深い湾で、現在は内湾(横須賀市観音崎と富津市 富津崎を結んだ線の内側)と外湾(三浦市剣崎と館山市洲崎を結んだ線まで)に区別されていま す。しかし、江戸が東京と改名される以前は、地元漁民らによる「江戸前の海」という認識が一 般的でした。この呼称は、地先沿岸の狭い区域を指す場合が多かったものの、さらにもっと広い 意味での江戸前の海も存在していました。それは「内海」と称され、現在の内湾に相当する海域 ではなかったかと考えられています〔『東京湾の歴史』文0141〕。 いずれにしても、東京湾岸一帯が漁業を主体とする地域であったことに変わりはありません。 現在では、京浜および京葉地帯を中心に内湾域は大きな変貌を遂げていますが、江戸時代には品 川沖や羽田沖など、それぞれの江戸前において暮らしと密着した漁業が営まれてきました。当時 の様子について、1816年から1891年にわたる内湾域での漁職に関する資料〔文0141〕をみると、 投網・地引網・八手網などの網漁を中心に、縄船漁や釣船漁などの釣漁、そして貝類の採取を目 的とした漁など約40前後の漁職が整理されています。また、これらとは別に17職の伝統的な漁法 が行われていたようです。 それでは、東京湾および周辺地域における星利用の実態について、星座別にその伝承を整理し て紹介します。

【 こぐま座 】

|

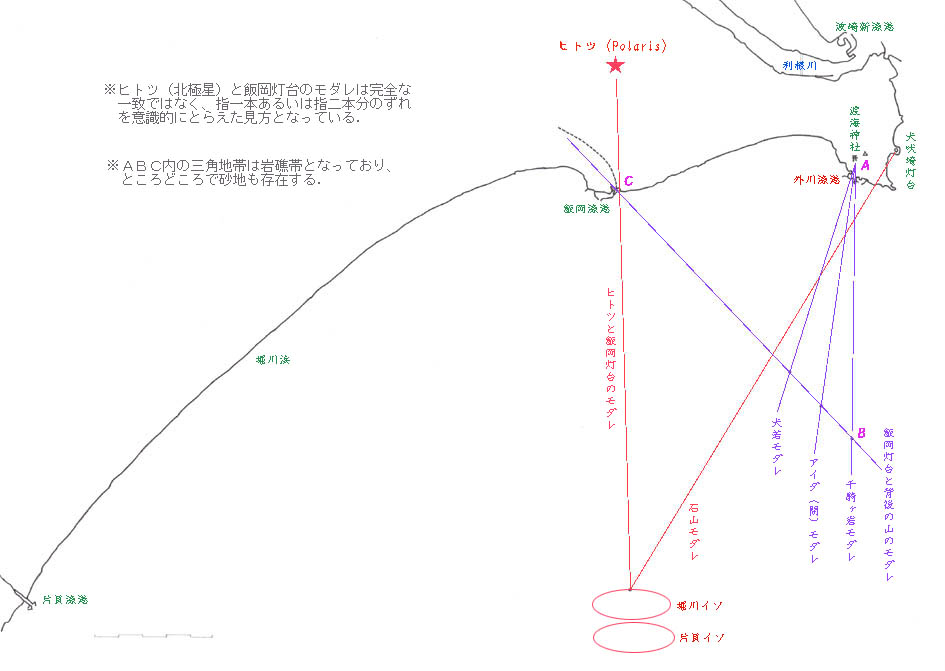

モダレの概念図

〈 図の拡大 〉

※ヒトツ-飯岡灯台のラインと犬吠崎灯台-石山のラインの交点が漁場の一つ

[左] 飯岡の灯台(※)/[右] 内湾の海で貝をとる漁師

※ 漁港からは断崖の上に聳え立つ灯台を望むことができる

|

【 おおぐま座 】 七つの星が柄杓の形を描く北斗七星は、この星座の顔ともいえる星群で、東京湾沿岸の漁師ら もナナツボシ・ヒシャクボシ・シソウなどと呼んでいます。しかし、具体的な利用については、 これまでのところ漁業特有の伝承がほとんどみられません。 一般的に、北斗七星は北極星の近くを周回する星として、季節の移ろいや時間の経過を示すこ とが古くから知られています。このような認識は漁師らの間にも伝わっており、これを時計代わ りに利用したという事例は各地にあります。 また、北極星と同様に、北の方位を示す星としての利用もわずかながらみられます。神奈川県 三浦市の江奈湾にある松輪漁港では、かつて南海上の漁場から帰港するする際に、北斗七星を目 あてにしていたようです。詳しい利用の状況は不明ですが、おそらく、ある特定の季節に指標星 として利用していたのではないかと推察されます。

|

|

【 おうし座 】 この星座を代表するのがプレアデス星団で、イカ釣り漁では重要なヤク星の一つでした。その 特徴的な景観や夜空での動きなど、どれをとっても人びとの関心を惹きつけて止まないすばらし い条件を備えています。東京湾沿岸の漁業では、東天における出現に注目した事例が記録されて おり、特定の漁法・魚種にかかわる伝承もみられます。 東京湾では、かつて秋のサワラ漁で賑わった時期がありました。西日本で春を告げる魚として 知られたサワラですが、千葉県南房総市富浦町などの場合は、このサワラ漁においてスバリボシ (プレアデス星団)を利用していたのです。当地の伝承によると、「スバリボシが東の空に現れ るとサワラが海面近くに浮いてきて流し網にかかるが、いったんこの星が上がってしまうとサワ ラは海底に沈んでしまう」ということです。北国のイカ釣り漁を彷彿とさせる内容であり、興味 深いものを感じます。瀬戸内海では、春に産卵を迎えるサワラの群れを「魚島」と呼ぶことが知 られていますが、播磨地方に伝わるウオジマボシ(うしかい座のアルクトゥルス)は、残念なが らサワラではなくタイの「魚島」のことです〔『瀬戸内はりまの星』文0240 〕。 ところで、プレアデス星団が東の空に姿を現すのは6月に入ってからのことで、それを伝えて いる地域が千葉県富津市にあります。かつて、盛んに行われた夜間のうた瀬網漁(帆船で海底の 網を曳く漁法)において、6月末頃になると東の空にスバル(プレアデス星団)が上がり、そろ そろ夜明けが近いことを知ります。そして、これを合図に漁を終え、網を引きあげて帰港しまし た。東京都に接する千葉県浦安では、昭和20年代にうた瀬網漁が終了していますが、富津の漁師 のなかには現行の機械船による底曳網漁をウタセアミと称している人がいますので注意が必要で す。また、対岸の神奈川県横須賀市安浦の場合は、南中するスバルボシを仰ぎ見て、そのときが 夜中の12時であることを伝えていました。それは、ちょうど晩秋の頃にあたります。 プレアデス星団をスバリと呼ぶ南房総の館山市布良も、その出現に注目していた漁港の一つで す。昔の漁であるスズキ網は、港のすぐ沖にある磯の根から網を入れますが、西風が吹くと網を 引き揚げることが出来なくなるため、夜通し見張りをしていました。やがて東の空にスバリが顔 を出すと「ああ、スバリが出たから夜があけるぞ」などど言っていたそうです。 次に、各地の星名に注目すると、東京湾沿岸の漁師らのプレアデス星団に対する呼称は、ほと んどがスバルボシ系で占められています。これは、明らかに西日本地域からの影響によるもので すが、事例は少ないものの地付の漁師らが名付けたと思われる在来の星名もいくつか記録されて います。その1種がジャンジャラであり、神奈川県横浜市金沢区の漁師の間で、スバルとともに 伝承されてきた星名です。

|

東京湾の漁具すばる(小型の二種)

※ スバルボシの語源を漁具の形として伝えているところも少なくない

|

【 オリオン座 】 おうし座のプレアデス星団と並んで、漁師から最も注目されていた星が三つ星です。夏の土 用の頃に夜明け前の東天に姿を見せ始め、晩秋から冬にかけて夜空の主役を務めることになり ます。東京湾沿岸域では、ミツボシやサンボシ(三星)と呼ばれるのが一般的ですが、プレア デス星団よりも地域的な特性をもった呼称がみられ、多様な伝承文化の一端をうかがい知るこ とができます。 漁業との具体的な関係をみると、まず他の生業と同じように三つ星の位置によって時間を計 る利用が広く行われてきました。地域あるいは漁法によって星を見る時期や時間はまちまちで すが、ほぼ真東から縦一文字に昇り、それが西空に移ると横たわるように見える特色が人びと の目を惹きつけて離さなかったようです。この星が、明け方の東天に現れるのは夏の土用の頃 で、神奈川県横須賀市鴨居ではこれをサンゲンボシ(三間星)と称し、その出現を見てブリ漁 が始まることを予知していました。また、同じ時期に千葉県市川市では、夜間のまき網漁の終 了を判断する目安としてサンボシの出現を利用しており、同県安房郡鋸南町でも「夜の漁でサ ンボシが上がると夜が明ける」と伝えています。 やがて秋を迎えると、三つ星は夜中から夜明け前にかけて東から南へと動いていきます。そ の状況を確認しながらコハダ(コノシロの若年魚)漁を行っていたのは、千葉県船橋市の漁師 でした。同県富津市でも、三つの星が間をおいて出てくる様子をサンズイボシと名付け、漁の 目安としていたのです。そして、前出の横須賀市鴨居では、サンゲンボシが真上にくる(南中 する)と夜が明けることを経験的に伝えていました。

|

|

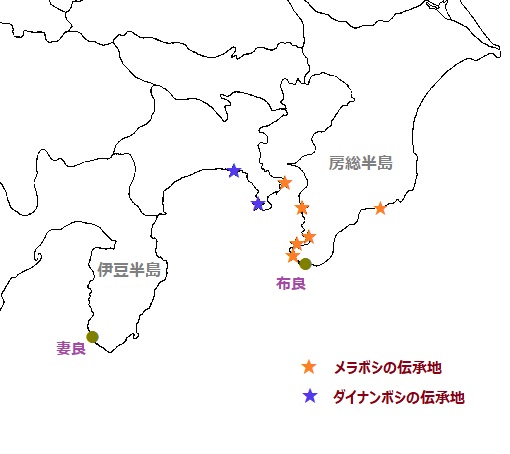

【 りゅうこつ座 】 南西諸島を除くと、日本では南方の星座ということになり、主星のカノープスはおおいぬ座 のシリウスに次ぐ明るさをもっています。南へ行くほど見やすくなるため、西日本では各地に 伝承があります。一方、東京湾周辺においては南の空にわずかに姿を見せるだけの星で、そう した特性が漁師らに注目された大きな要因と考えられます。したがって、関東地方のカノープ スは、まれに南の海上すれすれに現れる星として捉えられ、メラボシ(布良星)あるいはデエ ナンボシ(沖合い星)などの呼称が三浦半島や房総半島南部の沿岸域で点々と記録されていま す。 千葉県館山市の伝承によると、メラボシは冬に南東の方角に出る明るい星で、昔は布良の漁 師がたくさん海で死んだので、それがこの星になって現れるということです。また、地元の大 正11年生まれの女性からは「昔はナフネ(縄船=鮪の延縄漁を行う船)という手漕ぎの船だっ たから、布良ではたくさんの漁師が海で死んだ。女の人は稼ぎがないから2人目、3人目と主 人を変えた人もいるよ」と聞きました。この地域のメラボシは、不吉な予兆の星として捉えら れていたわけです。 三浦半島の横須賀市鴨居でもメラボシと呼ばれ、当地の漁師は東京湾の漁場から洲崎のすぐ 上に出現するカノープスに注目していました。そして、この星が見えると陽気が悪くなるとい い、漁労の大切な指標であったのです。

|

[左]メラボシのバス停(※)/[右]カノープスの星名分布

※ メラボシのふるさと館山市の布良にはこのような観光スポットも登場している

|

【 金 星 】 地球から見た金星の動きは、ほぼ一定の周期で明け方の東天と夕暮れの西天を行き来するこ とになります。しかし、漁師らの関心はもっぱら東天の明けの明星であり、東京湾沿岸ではこ れをオオボシ(大星)あるいはトビアガリ(飛び上がり)、ヨアケノホシ(夜明けの星)など と呼んでいました。そして、金星が太陽に近い惑星であるという状況は、見かけ上の動きとし て太陽からあまり離れないという特性を生み出します。したがって、東天における金星の出現 は、「もうすぐ夜明けが近い」という重要なサインとして認識されてきました。 たとえば、千葉県木更津市では、クルマエビやワタリガニなどの夜間の漁においてオオボシ を目あてとし、同県旭市でもサンマの棒受網漁の終了はアケノミョウジョウの出が合図となっ ていました。神奈川県でも、横須賀市の漁師がこの星の出を頼りに漁の開始や終了を見極める など、多くの漁港で「夜明けを知る」、そして「漁をやめる」という利用パターンが伝承され ています。また、ごくわずかながら明け方の金星が東の方角を示しているとする認識に基づい た事例が、千葉県の銚子市に伝えられています。それは、タイ釣り漁に使用するエサの漁場が たまたま東方にあったことによるもので、地理的な要因が大きく影響しています。

|

|

【 星文化の伝播 】 以上のように、沿岸各地でさまざまな利用形態が認められるものの、漁師らが注視したのは やはり夜空を代表する星や星群でした。これらの地域で確認されている星名伝承の多様性には、 そうした背景が深くかかわっているようです。ただ、気がかりなのは、星の利用にまつわる伝 承がいつごろ発生したのかという課題です。 江戸前の海においては、地元漁民とは別に関西方面からの漁民の移動と定着があり、その代 表的な事例として江戸時代初期の摂津国西成郡佃村(現大阪府)からの移住が知られています。 これは、その後の内湾域埋め立てによる佃島の形成へと推移しました。また、房総半島沿岸域 には、紀州(現和歌山県)方面から多くの漁民が移り住んでいます。 近世における江戸前の漁業史をたどると、地付きの浦漁夫らが活躍したのは、古くから漁業 発祥の浦と呼ばれた芝・金杉の両浦に、品川猟師町・大井御林漁師町・羽田浦・生麦浦・新宿 浦・神奈川浦を加えた八ヶ浦でした〔文0141〕。こうした状況下で、関西方面からの移住者が 漁労に従事するようになるのは、徳川幕府の成立によって江戸のまちが急速に発展したことと 重要なかかわりがあります。つまり、人の移動とともに、それまでの地付き漁業ではみられな かった漁具や漁法が伝播されたのです。そこに、星の伝承が内在していたとしても不思議では ありません。 その手がかりの一端が、プレアデス星団の呼称である「スバル系」の星名分布です。これま での調査では、関東地方の内陸部では本来のムツボシ[六つ星]系やムツラボシ[六連星]系 が主体であるのに対し、沿岸域においてはほぼスバル系が定着しています。この系列は、本来 が西日本を代表する星名ですが、東海から房総半島沿岸域まで広く伝播し、さらに北上して東 北南部まで点々と伝わっています。 漁労移住者の定着化と星名の伝播という点では、メラボシも重要な鍵を握っているものと思 われます。それらが、どのような過程を経て受け入れられたかは不明ですが、少なくとも移入 された西日本由来の星の文化は、最終的に在野の星の文化と見事に融合したといえるでしょう。

|

| 全国各地の漁労と星 |

|

1 体系的な星の利用 漁業における星の利用では、特定の漁法や魚種と深いかかわりがみられる一方で、イカ釣り の星のように、いくつかの主要な星々が漁労全般に亘って利用される事例も少なからずありま す。それは、単なる漁の営みに止まらず、日常の暮らしにも広く影響を与えてきました。まず は、そのような名残を感じる事例のぞいてみましょう。

【山形県鶴岡市温海米子】

【新潟県三島郡出雲崎町尼瀬】

【愛媛県今治市桜井】

【高知県香南市夜須町】

2 限定的な星の利用

それでは、各地の伝統的な漁法と特定の星利用の関係について、具体的な事例を星座別に整

理してみたいと思います。対象となる星(星群)は、主として以下の星座(惑星)に分類され

ます。

【 こぐま座 】

【 おおぐま座 】

【 おうし座 】

平戸市におけるプレアデス星団の利用事例

【 オリオン座 】

【 金 星 】

【 その他の星座 】 これまでに示した星(星群)と実際の漁労とのかかわりを紐解くと、一般的な漁での利用に 止まらず、特定の魚種を対象とした利用の実態がみえてきます。そこからは、地域特有の漁法 であったり、伝統的な漁法に従事する過程で人びとが夜空の星に何を求めていたかをうかがい 知ることができるでしょう。そこで、「方位の目あて」「時間の目安」という基本的な利用目 的をベースとして、利用の形態および対象となる星座または惑星の区分、それに該当する星の 呼称などの関係について、伝承地別に集計表を作成しましたので参照してください。

|

漁労と星の利用に関する集計を開く 《 2019.03.20改訂 》

[左]大分のワタリガニ(ガザミ)/[右]能登のワカメ漁

[左]瀬戸内海のエビ(四種)/[右]伊豆半島のテングサ干し

|

3 漁労民俗と星

【 漁具と星の名 】 |

星の名に表れた漁具

| 星 名 | 星 座 名 | 主な伝承地 | 伝 承 内 容 |

| イカリボシ | カシオペア座 | 神奈川県、香川県 | W形の星の配列を錨に見立てた呼称 |

| カジボシ | おおぐま座 | 北海道、石川県他 | 北斗七星を船の舵に見立てた呼称 |

| カナツキ | オリオン座 | 鳥取県 | 三つ星を三又のヤスに見立てた呼称 |

| ザマタ | おうし座 | 新潟県 | 二股竿をもつイカ釣具に見立てた呼称 |

| スバル | おうし座 | 各 地 | 漁網などを引き揚げる用具に見立てた呼称 |

| スパンカー | からす座 | 千葉県 | 四つ星を艫帆の形に見立てた呼称 |

| ツボアミ | かんむり座 | 岡山県 | 半円形を小型定置網の形に見立てた呼称 |

| ヨコジキ | オリオン座 | 佐賀県、長崎県他 | ヨコゼキと呼ばれる漁網に由来する呼称 |

[左]二つ爪の錨 / [中]北前船の舵 / [右]三叉のヤス

[左]北国のハネゴ /[中]西日本のスマル /[右]漁船の艫帆

|

【 漁労用語と星の名 】 次に、漁労民俗に関する用語が星の呼称として伝承された事例をみてみましょう。それは、 神奈川県の一部で記録されている「ダイナンボシ」です。ダイナンは「大難」のことで海の 沖合を示す言葉ですが、関東地方では海上から僅かしか昇らないりゅうこつ座のカノープス に「大難」のイメージを重ね合わせていました。実際に、この星名が伝承されている三浦市 から鎌倉市にかけての沿岸では、海の沖合をダイナン・デエナン・デエナンパラなどど呼び、 いずれも遥かな海の沖合を意味します。ちなみに、神奈川県藤沢市の漁師は海が荒れること を「ダイナンボウズ」と表現していますが、これも多分に「大難」を意識した命名といえる でしょう。 一方、同じ三浦半島でも東京湾に面した地域や千葉県の内房沿岸では、ダイナンやデエナ ンの海域は異なります。特に観音崎-富津岬ラインから北の内湾地域では、沖合の対象が湾 内から拡散することなく、内湾域で水深がより深い場所を意味する傾向が強くなります。そ して、外湾の始まりからさらに南の地域になるほど、外洋への関心が高くなるようです。ま た、富津市沿岸域のダイナンあるいはデェナンについては、単なる沖合や外洋を示すだけで なく、南方を強く意識した言葉として伝承されている点が注目されます。地理的にみれば、 東京湾や相模湾の沖合は遥か南洋へと続いていますので、こうした感覚がダイナンボシの命 名へとつながっていったのではないでしょうか。

|

農業と星(稲作を中心に)

2018/01/27

|

|

【星を測る】 日本の農業は、水田稲作と畑作が中心です。いずれも穀類の生産を主とし、日本人の暮らしを食の面から支えてきた 歴史をもっています。農業における星の利用は、基本的に播種、植え付け、収穫などの重要な節目に際し、その適期を 把握することが主な目的となっています。したがって、利用対象となる星は必然的に限定されます。また、星を確認する 方法にはいくつかのタイプがあり、その基本は星の位置(東天の出、南中時、西天の没)と時間(日没後、夜中、 夜明け前)の組み合わせにより成り立っています。 稲作は、基本的に一年を区切りとした単一作物を栽培する生産形態をとるのが一般的です。時間と空間の多様性を極めた 畑作文化と、もっとも異なる点でしょう。水との深いかかわりも見逃せません。 かつて、畑作地帯では麦の夏作として 陸稲がさかんに栽培されましたが、ここでいう稲作とは、水田稲作を対象としています。 稲作においては、苗代づくりのための播種期を定めることが重要な仕事でした。そのために、さまざまな自然物が利用 されており、星もまたその一つであったわけです。沖縄県の八重山地方では、人頭税時代に独特な方法で星の観察が行われて いましたが、当時は各村各島に「星見場」というものが設けられ、稲の播種期や収穫期、それに人頭税を納める時期を定める ために、おうし座のプレアデス星団などが利用されました〔『八重山文化論集』文0261〕。過酷な税が課せられていた当時の 社会性を考えると、必要に迫られて導入された制度でしたが、生業に利用できる暦がなかったという背景にも留意する必要が あるでしょう。 宮古・八重山における星の観測には、星見石や竿、あるいはその組み合わせ、体の一部(例えば眉)などを利用する方法が 知られています。このうち、星見石による方法は各島に伝わっていたようで、石垣島や竹富島、波照間島、小浜島、さらに宮古島 などの島々には、星見石と同等の機能を有する石造物も含めて9ヵ所の遺構が現存しています。最も一般的な使い方は、人が所定の 位置からこの石の先端を見通し、そこに特定の星が巡ってくるのを待つという観測法です。さらに、宮古島に現存するブ・バカリ石 などでは背の高い石と低い石が対になっていて、両者の先端を結ぶ線で星を観測していたものと考えられています。また、竹富島の 星見石の場合は側面に孔があり、この孔からムリカブシ〈プレアデス星団〉を観測していたとの伝承があります。 いずれにしても、各村なり各集落ごとに観測が行われていたとすれば、その方法はもとより方位や星に関する知識などについて 普及を図る必要があったはずです。実は、その重要な鍵となり得る史料が久米島と多良間島、波照間島で見つかっているのです。 これらの文書は、基本的に類似の内容をもつ書写本で、星の図と呼称、出没の方位、日没後東の空に現れる期間などが記されています。 いくつかの検証報告をみると、解説されている星は20ほどですが、重複する事例を除くと14種ほどになります。プレアデス星団や 三つ星などのよく知られた星々が示されていますので、詳しい検証内容は以下の文献を参照願います。 * 『星見様』の研究(上)〔文0244〕 * 『星見様』の研究(下)〔文0245〕 * 『星圖』『天気見様之事』『星見様(課題)』〔文0292〕 |

[左]宮古島ブ・バカリ石の観測イメージ /[右]観測用の孔をもつ竹富島の星見石

多良間島の『星見様』

|

【その他の伝承】 稲作以外で、農業にかかわる星や月の伝承は少ないのですが、いくつか事例をひろってみましょう。まず、静岡県菊川市のある 農家では、かつて作物の種を播く際に利用した星があったということですが、残念ながら目的とされた星の正体は分かりません。 静岡県といえば静岡茶の産地として知られていますが、この菊川市も栽培がさかんなところです。茶以外では、やはり水田稲作が 主体であったようですから、この伝承も稲の播種期などと関係があったのかもしれません。また、東京都の西部の奥多摩町奥水根 には、作物はヨイ月(満月までの月)に播けばよいという伝承があります。「十五たちまち二十日宵闇」と言って、満月を過ぎた 光が当たると作物の出来がわるくなるからだそうです。ただし一つ例外があり、「エンドウ豆はヨイ月に播いてはいけない。ヨイ月に 播くには笠を被る」という言い伝えがあります。 さて、ここまでは農事暦としての星や月の利用でしたが、特定の星によって農作物の豊凶を占うという伝承が埼玉県宮代町や東京都 檜原村などにありました。宮代町のそれは、「秋にトマスノホシ(斗桝の星)が出ると豊作になる」というもので、この星は秋の夜空を 代表するペガスス座の大きな四辺形(アンドロメダ座の星を含む)を穀物などの計量に使う一斗桝の四角形とみたものです。おそらく、 実りの秋に姿を現す夜空の桝に豊作の願いを託していたのではないでしょうか。一方、檜原村では「ミョウゾウ(明星)の星に後光が さして見えると、その年は豊作である」と伝承されています。「後光がさす」という現象の説明はないものの、背景に信仰的な要素が 感じられます。さらに、茨城県常総市の事例では、かつて星を観て豊作になるかどうか占う人がいたといわれます。詳細は分かりませんが、 単なる伝承なのか、あるいは祭事の一環として行われていたものなのか興味は尽きないところです。 |

斗桝の星(ペガススの四辺形)

麦作と星

2020/03/25

|

|

【日本の麦作】 日本の農耕は古くから稲作を中心に展開されてきましたが、その一方で畑作の文化も重要な側面を担ってきました。主食である 穀類をみても、米を日常食としていたのは一部の限られた人びとであり、多くの庶民においては大正時代でさえ麦を主体とした雑穀や イモ類が日常の主食でした。米はいわゆるハレの日の食物だったのです。 麦に代表される焼畑・畑作は、生産物の種類や作付け法、管理方法などの多様性に富み、時間と空間(畑作地)のローテーションの なかで生活する文化を形成していると考えられてきました〔『イネとムギの民俗』文0016〕。こうした農民の意識は、やがて麦作に おいて星の利用が取り入れられる重要な因子の一つとなっていた可能性があります。 ここでいうムギは、主として大麦と小麦をさしますが、その作付けは秋播き(冬作)が一般的です。これは、春に作付けする作物 (夏作)と組み合わせることにより、農地の有効利用が図られていたわけです。関東地方では、夏作の代表的な作物として、さつま芋や 陸稲が栽培されました。他に粟、小豆などがあり、地域によってはさらに別な特産物などが栽培されていたようです。いずれにしても、 古い歴史をもつ麦作地域では、麦の豊作を祈願する行事(予祝儀礼)や収穫を祝う行事(収穫儀礼)などが行われ、暮らしと一体と なった生産の営みが継続されてきたことになります。 |

麦作と暮らし

[左]麦踏みの足跡 /[右]往時の脱粒作業(再現)

|

【星の利用と伝承】 稲作における星の利用では、日本の南西端に位置する八重山地方でおうし座のプレアデス星団やケンタウルス座の星々が注目され ました。それらは、稲の播種期や収穫期、貢納期を見定めるための指標であったわけです。具体的には各村各島に星見場が設けられ、 竿丈(星見竿を立てて星の位置を測る)、やこう丈(船の櫂を立てて測る)、雨垂丈(家の中から軒の高さで測る)などが利用され ました〔『八重山文化論集』文0261〕。また、静岡県や兵庫県などでも稲の播種や収穫においてプレアデス星団を利用した事例が 報告されていますが、八重山地方のように特別な方法を用いることはありませんでした。 いずれにしても、日本の稲作は単一作物であるがゆえに、畑作に比べると変化の少ない農業形態であり、星の利用に関しても 地域的にほぼ同じような傾向をもっています。その一方で、畑作の主体であった麦の生産では、その多様性を反映して特徴的な星の 利用が認められるのです。 さて、麦作における星の利用については、既存文献の資料を含めると東北南部の福島県から鹿児島県の喜界島まで広範な地域に 伝承されており、関東や東海地方に比較的多く見受けられます。さらに、栃木県や神奈川県山間部、和歌山県などにも伝承の記録が あります。これらの地域は、全体として瀬戸内海を含めた太平洋側の沿岸および内陸地域と位置付けることができるでしょう。

各地の記録から明らかになった利用対象の星(群)は五つあり、次のような特徴がみられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【農事暦と星の動き】 農業生産は、自然環境とのかかわりなしには成り立ちません。特に季節の循環に伴う気候の変化は、暦と密接な関係にあります。 日本では、1873年にグレゴリオ暦(太陽暦)が採用されて新暦(明治6年)となりましたが、それ以前の暦(旧暦)は1年の長さが 一定でない太陰太陽暦でした。したがって、農業生産などでは1太陽年を24等分した二十四気(十二の節気と十二の中気の総称)が 広く利用されてきました。しかし、この尺度は節気と中気の間隔が約15日というスパンであり、より正確な農作業の適期を見定める には少々不便であったと考えられます。 幸い、日本には四季の変化がありますので、人びとの関心は重要な季節指標である自然暦にも向けられていました。現在でも、 身近な生物などを対象とした伝承が各地にのこされています。ただし、自然暦も不変なものではなく、地球環境の変化による影響は 避けられません。植物の芽吹きや開花などは、気象条件次第です。その点、星の運行は数百年単位のオーダーでないと顕著な変化が 表れません。麦作のように、それぞれの土地条件に適った播種期を定めるには、最適の指標であったと推測できます。もちろん、 緯度の違いにより星の出没状況に変化が生じることはありますが、実際問題として星を確認する時刻や具体的に目標の星を定位する 高度などは、地域によって異なっていたはずです。したがって、各地の伝承は、ほぼ同様に扱って差し支えないものと考えられます。

麦の生産をめぐる景観

秋の播種ではじまる麦作では、主要な作業として、耕起・整地→播種→中耕・除草・施肥・麦踏み・土入れ→刈りとり→脱穀という

一連のサイクルがあり、とりわけ耕起から播種までの期間は夏作物の収穫と重なり、刈りとりから脱穀に至る期間と並んで多くの労力を

必要としました。 |

麦作で利用可能な星の動き

|

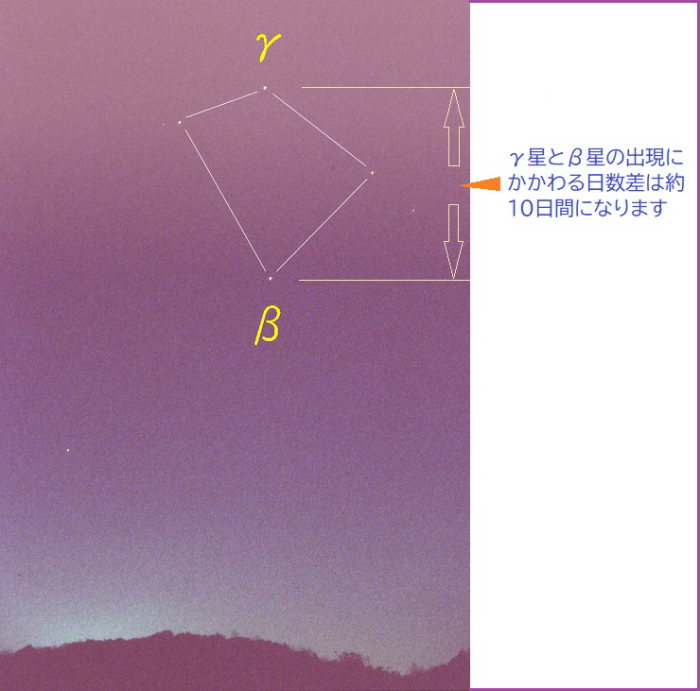

【からす座と麦播き】 それでは、からす座の調査事例について具体的な検証を進めてみましょう。この星と麦作に関する伝承が記録されたのは、埼玉県 所沢市と東京都奥多摩町です。伝承の内容はほぼ同じもので、利用の目的は播種期を定めることにあり、明け方に星を観察することが 主眼となっています。特に注目したいのは、いずれの伝承も単なる星の出の利用に止まらず、個々の星の季節的な動きを精確に捉えて いたという事実です。 埼玉県は全国でも有数の麦作地帯として知られ、1955(昭和30)年ころまでは全国一の生産量がありました。所沢市は、その南西部に あって東京都と接し、畑作が卓越した地域です。そのため、かつては麦の生産がさかんで、主食用の大麦と粉食材としての小麦畑が 市内の至る所でありふれた景観となっていました。手打ちうどんや饅頭類などの粉食文化は、現在も健在です。 伝承が記録されたのは市の西部に位置する狭山丘陵にほど近い畑作農家が多い地区で、都市化の波が押し寄せる以前は、毎年6月に なると一面の麦秋風景が広がっていました。この地区では、からす座の四辺形をヨツボシと呼んで目標とし、その出現時の微小な変化 から麦の精確な播種期を定めていたのです。つまり、秋の夜明け前に、からす座の出現を見て播種を開始するものの、同じ時刻に四辺形を 構成する四つの星(β・γ・δ・ε)がすべて現れるようになると「麦播きはもう遅い」と伝えていたのです。東京都の事例も同様です。 狭山丘陵周辺地域の麦作は、11月上旬から中旬にかけてが播きシンといわれ、それと同時に「麦は遅くとも11月20日の恵比寿講まで には播き終える」という伝承が、かなり普遍的に存在していました。そこで、同地域における1900年、午前4時のからす座の出現状況を 検証した場合、最初に出現するγ星と最後に出現するβ星には次のような関係がみられたのです。 a.出現高度が0.1度(γ)および0.45度(β)になる日付 11月7日(γ星)- 11月17日(β星) b.出現高度が2.33度(γ)および2.54度(β)になる日付 11月10日(γ星)- 11月20日(β星) c.出現高度が5.24度(γ)および5.26度(β)になる日付 11月14日(γ星)- 11月24日(β星) となり、前記の伝承内容とほぼ一致します。少なくとも、この事例に関しては、麦作に従事した人びとの星を見る目の確かさを改めて 認識させられました。 |

狭山丘陵から現れたヨツボシ

炭焼きと星

2020/03/25

|

|

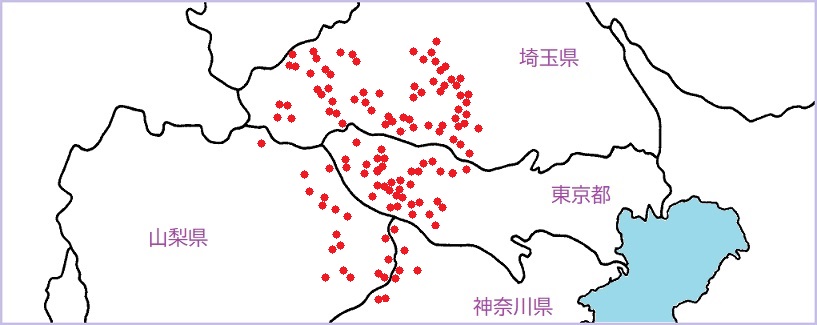

【山の生活と炭焼き】 日本は、山の多い国です。ここでは便宜上、丘陵帯より奥の領域に位置する山を「山地」と呼ぶことにしますが、日本の国土の 約7割は山地で占められています。これらの山地で生活を営む集落を「山村」とすると、そこでの人びとの暮らしぶりは、生業の 形態とあいまって実に変化に富んだものであることがわかります。かつては、木地屋や箕作りなどのいわゆる漂泊性集団が山から 山へ渡り歩いていた時代があり、またマタギなどの特殊な狩猟集団が山を住み処として生計を立ててきたこともよく知られています。 このような山村文化の形態については、東北日本型(熊を指標とする狩猟文化が支配的)や中部・近畿日本型(林業を生業とする 文化)、西南日本型(焼畑・切替畑および狩猟を複合的に営む)に分類し、さらに中間型や混合型の存在を指摘する考え方があります 〔『東と西・海と山』文0192〕。 日本の山村が農業を基盤とした複合的な生業社会を形成することは、山地の自然環境と深くかかわっているからにほかなりません。 したがって、自然の利用に関する文化も、自ずと多様性に富んだものとなっていたわけです。山の樹木を原材料とする製炭業は、 そのような山村をめぐる経済活動の一翼を担いながらも、そこに暮らす人びとにとっては、ほとんど零細的産業の域を出ることの ない仕事として受け継がれてきたものといえるでしょう。 炭焼きの歴史を振り返ると、中世以来すでに職人の一種として独立した職業に数えられてきましたが、近世になっても純粋な 専門職は少なかったものとみられています。つまり、木炭の生産には農民をはじめ木地屋、鍛冶屋、はては一般無宿人に至るまで実に さまざまな人たちがそれぞれの立場でかかわってきた背景があるとされています〔『木炭』文0256〕。とりわけ、製炭のための基盤 条件が整っていた山村では、都市部における木炭の需要拡大に歩調を合わせるかのように、多くの男たちが炭焼きに従事するように なりました。しかし、炭焼きは誰にでも簡単にはじめられるというものではなく、その技術を習得するにはそれなりの経験が必要であり、 山の現場で限られた時間内に一連の工程をこなすには、相当の肉体的な負担を強いられる仕事でもあったのです。 当館では、こうした製炭業における星の利用について聞き取り調査を行ってきました。その対象地域は東京都西部から埼玉県西部、 山梨県東部、そして神奈川県北西部にまたがる丘陵地から山地一帯です。主な水系である多摩川本支流および荒川本支流、相模川 本支流の一部などには多くの集落が点在し、標高は200㍍付近から1,000㍍近い高所にまで及んでいます。

炭焼きと星の伝承分布

これらの山村で営まれていた生業について概観した場合、明治・大正期の奥多摩町の事例をみると、農耕関係では麦作、馬鈴薯、

こんにゃく、わさびなどが栽培され、林産関係の仕事として伐木や植林、炭焼きなどが行われています〔『奥多摩町の民俗』文0036〕。

また、家内産業としての養蚕、製綿、製茶も重要な産業であり、この他に食生活を支える狩猟や川魚漁、植物採集など多岐にわたる

日常の暮らしぶりを窺うことができます。おそらく他の地域についても同じような状況であったと推察されます。 |

東京都西多摩郡における白炭の生産(1981年撮影)

[左]原木を窯内に立てる /[右]窯出しの炭を選別

|

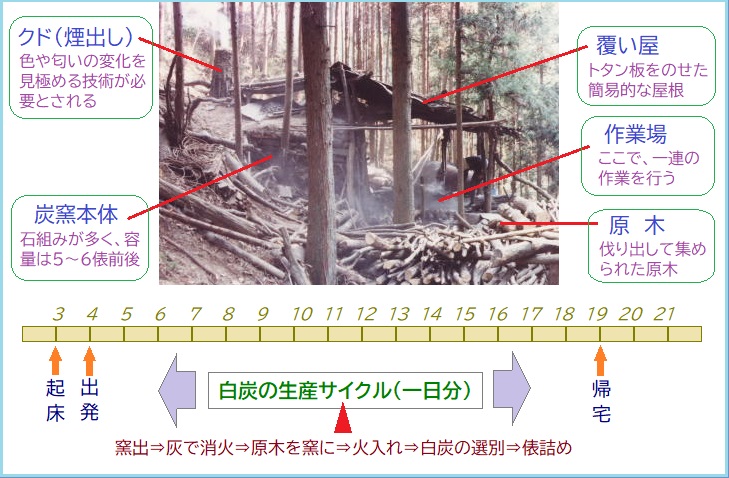

【炭焼きの技術】 日本の炭は、炭窯を造って焼く方法が一般的であり、消火法の違いにより白炭(窯外消火)と黒炭(窯内消火)に大別されます。 また、その利用方法も単に熱源としてばかりでなく、顔料や防腐剤、研磨材など実に多岐にわたっています。特に近世以降は、 人口の増加や都市の発達によって家庭の暖房および炊事用としての木炭需要が増大し、その結果として炭焼きの普及が促進され、 製炭法の改良なども活発に行われて、次第に商品経済の一角に組み入れられるようになったという経緯があります。 当時使われた炭は白炭が多く、現在の一般的な黒炭とはさまざまな点で異なっています。両者を比較すると、同じ木炭であり ながらそれぞれに特徴をもっていることがよく分かります。とりわけ、製炭にかかわる条件(窯の容量、焼き方、窯出し周期など) の違いは炭焼きをめぐる生活誌そのものに影響を及ぼしており、炭焼きにおける星利用の必然性について重要な鍵を握っていた のです。

具体的な白炭の製炭技術は、主に東京都および埼玉県にまたがる山間地域の調査事例から以下のように整理することができます。

|

白炭の生産用具(東京都西多摩郡)

〈A〉カキダシボウ、〈B〉タテマタ、〈C〉オオエブリ、〈D〉コエブリ

※ 形状や大きさ、材質、呼称などは地域によって異なる

|

以上のように、白炭の生産ではさまざまな工程においていくつかの重要な技術を必要としており、その修得には十代の若い世代から

身をもって覚える以外に方法がなかったともいわれているほどです。なお、表面に灰をかぶった白炭は、原木の種類によって堅炭と

雑炭に分け、さらに炭質によっていくつかの等級に分類してカヤ(ススキ)で編んだ俵に詰めました。これを帰宅のおりにショイバシゴ

(背負い梯子)で山から下ろし、出荷したわけです。

|

|

【炭焼きの生活誌】 製炭の仕事は専業で行う場合もありましたが、大方は農閑期の副業として従事するケースが多く、その生産様式にはいくつかの タイプがみられます。 a. 自己所有の山で製炭する:山持ちの人が、自分の山から切り出した原木を自分の窯で焼く方法です。ある程度まとまった山を 所有していないと継続的に炭が焼けないため、ごく限られた人たちが行っていたものと推測されます。 b. 山の木を購入して製炭する:自分の山をもたない人(あるいは所有面積が少ない人)が、山持ちの人からそこに生育する木を 買いとって焼く方法です。値段は山主と買い手の交渉によって決まり、その算定には立地条件や樹種(ナラやカシなどの堅木が多いか どうか)、樹齢などさまざまな要素が吟味されました。 c. 雇用されて製炭する:元締めと呼ばれる経営者のもとで炭を焼く方法ですが、このケースでは炭材調整と製炭は分業化される場合が あり、作業の効率化が図られていました。製炭担当の賃金は、1俵あたりの歩合制で出来高払いであったといわれています。 東京都側の山地では、他人の山の木を購入して焼く人が多かったようですが、いずれにしても炭焼きは秋から春にまたがる冬季の 代表的な生業でした。 窯場は、集落のある谷筋の奥山か、離れていてもせいぜい歩いて1~2時間の行程内にあり、したがって自宅から窯場へ通うのが 基本的なパターンです。しかも、白炭では窯出しが毎日か1日おきの周期で繰り返されるので、ほとんど毎日山へ通わなければ なりません。日長の短い冬場にあっては、早朝の真っ暗なうちに家を出ることになり、帰宅するのも日がとっぷりと暮れてからに なります。さらに、就寝前には炭俵用の縄をなう夜なべ仕事などもあり、家庭に時計が普及する以前の暮らしでは、自然界の さまざまな情報に留意しながら時を知り日を知り、あるいは観天望気を行う地域特有の自然暦が生まれています。その一つの手段と して星が重要な役割を担っていたことは、農業や漁業における事例をみるまでもなく、山地に暮らす人びとの多様な自然観を示す ものとして注目されます。 |

白炭生産の生活誌モデル

※ 東京都奥多摩地方の聞き取りによる一事例

|

【星の伝承事例】 炭焼きと星に関する資料は、これまでほとんど知られていませんでした。 数少ない資料を整理すると、古いところでは 『星まんだら』〔文0243〕の「むじな話」に、今回の調査対象地の一部である奥多摩の秋川谷(檜原村)で、土地の猟師らが春先に 南の空に現れるからす座の四辺形をムジナノカワハリ(むじなの皮張り)と呼んで注目していたことが紹介されています。また、 岐阜県では炭焼きへ出かける際にミツボシサマ(オリオン座三つ星)の位置を目あてにしていました〔『岐阜のミツボシ』文0052〕し、 長野県安曇村(現松本市)でも同じような事例が知られています。それは、同地方の食生活に関する記述〔『美味いも不味いも』横山 篤美、1990〕にみられるもので、 「この村の炭焼きは、どんな遠い所でも家から通いで焼くのであった。炭焼きの家は朝四時前にも起きて準備する。その頃は、鶏を 飼う家があれば時を測るに一番鶏が鳴いたなどを頼りにしたが、晴れた日は朝方の星座の位置を目印にした。晩秋の頃からは三つ星 (オリオン)様が西山の峯からどのくらい高いかを見るのであった」という具合に、かなり具体的な星の利用法を知ることができ ます。 さらに、当館の調査資料によれば、炭焼きにおける星の伝承は、新潟県や群馬県、山梨県、神奈川県などでも記録されており、 おそらく関東・甲信越・東海・中部地方などの広い地域で、かなり普遍的な民俗知識として伝承されてきたものと考えられます。 しかし、既存資料にみられるような断片的な伝承内容を並べてみても、ある特定の生業における星の利用に関する構図を明らかに することは容易なことではありません。そこで、かつて製炭業がさかんであった地域(ほぼ類似の生活文化を伝承していると 考えられる山間域)を対象に、炭焼きの歴史や技術、生活誌がその地域特有の星の伝承や利用形態にどのような影響を及ぼしたのか ということを認識する取り組みが必要です。その過程において、常民文化における天文知識の共有化に関する考察を行うことにより、 それを支えてきた伝播機能の一端を解明する手がかりが得られるのではないでしょうか。 |

|

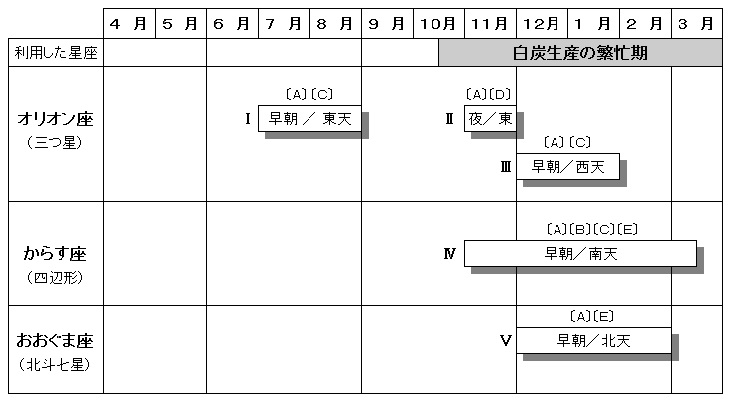

【星の利用実態】 調査は、炭焼き経験者からの聞きとりを主体に、一部アンケート調査も併用しました。調査対象者(伝承者)のうち生誕年が 明らかになった37人の年代分布をみると、1900(明治33)年~1909(明治42)年が半数以上の19人ともっとも多く、次いでその 前後の各10年間で16人を占め、ほぼ19世紀末から20世紀初頭に集中しています。したがって、調査で得られた伝承の背景として 考えられるのは、少なくとも明治から昭和初期にかけての時代が中心となるようです。当時は、実際に星を眺める生活が日常的に 営まれていたものと推察されます。さらに伝承を辿れば、近世まで溯る可能性は十分にありますので、他の地域からの伝播の実態を 考察するうえでもたいへん重要です。 東京都および埼玉県の山間域で主に利用された星は、オリオン座の三つ星、からす座の四辺形、おおぐま座の北斗七星にほぼ集約 されます。これらについて、「星を見る」形態とその「目的行為」の関係を整理すると、オリオン座の三つ星(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲタイプ) では、夏季、晩秋、冬季に東天あるいは西天での位置を観察しているのに対し、からす座の四辺形(Ⅳタイプ)にあっては、晩秋から 春に至る比較的長い期間にわたって南天を移動する姿が捉えられています。また、北天では冬季の早朝に「尻をふる」ような動きを みせる北斗七星(Ⅴタイプ)に対する関心が高いことがわかります。 これら五つのタイプについて、それぞれどの「目的行為」と関連づけられるかというと、からす座の四辺形では一般的な 〈A:時を知る〉以外に〈B:起床する〉〈C:家を出る〉〈E:夜なべ仕事をやめる〉など炭焼きの生活誌とかかわりの深い利用が 図られています。また、オリオン座の三つ星についても、夏季(東天)および冬季(西天)において〈A:時を知る〉や〈C:家を出る〉 などが目安として利用されていました。さらに、晩秋の夜東天に姿を現す三つ星を見ることによって、その日の仕事の終了を認識して いたという事実は、特に注目すべき伝承といえます。人びとは、この星を「十月(旧暦)のアシアライボシ」と呼んでいました。 これは山から帰宅して足を洗うころに東から現れる星という意味です。

|

白炭生産における星の利用形態

※A~Eの記号は、星を利用するための目的行為を示す.

[A]時を知る /[B]起床する /[C]家を出る

[D]帰宅して足を洗う /[E]夜なべ仕事をやめる

|

地域別の星の利用に関する伝承分布を集計した結果では、からす座の利用事例がもっとも多く、全体の半数以上を占めています。

さらに、オリオン座を含めると95%にも達することから、これらの地域では炭焼きの生活において、からす座の四辺形とオリオン座の

三つ星に対する依存度が高い傾向を示しているといえるでしょう。地域的な特徴としては、東京都の檜原村において晩秋の夜に東天に

姿をみせる三つ星を注視した事例が多く認められますが、それ以外はほぼ似たような傾向を示しています。 ただし、利用の対象となった星の呼称については地域による変化が顕著で、特に東京都と埼玉県を境界とする分布に興味深い特徴が 表れています。たとえば、からす座の場合は東京都側でカワハリ(皮張り)系の「カアハリ(ボシ)」とヨツボシ(四つ星)系の「ヨツ ボシ(サマ)」にほぼ集約されるのに対し、埼玉県側ではカワハリ系とヨツボシ系の両系列において、さまざまな転訛形を見出すことが できます。また、オリオン座では東京都側が一般的なミツボシ系以外に「アシアライボシ(足洗い星)」という炭焼きの生活誌その ものを象徴するような呼び名を生み出しているのに対し、埼玉県側ではミツボシ系およびサンジョウ(三星)系という二つの星名系統に 支えられていることが明らかとなりました。先の長野県安曇村における事例は、利用形態図のⅢタイプに属するもので、伝承分布の 広がりを示す資料として注目すべき事例です。 |

| 利用形態 | 利用対象星座 | 星 名 | 伝 承 地 域 | 事例数(構成比%) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 東 京 都 | 埼 玉 県 | ||||

| Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | Ori 《オリオン座》 | アシアライボシ | 7 | 7 | |

| サンジョウサマ | 4 | 4 | |||

| ミツボシ(サマ) | 8 | 4 | 12 | ||

| ( 小 計 ) | 15 | 8 | 23(36.5) | ||

| Ⅳ | Crv 《からす座》 | カアハリ(ボシ) | 14 | 4 | 18 |

| カアハリサマ | 2 | 2 | 4 | ||

| カアハラサマ | 1 | 1 | |||

| カワハリ(ボシ) | 2 | 2 | |||

| シカクボシ | 1 | 1 | |||

| ヨスマ | 1 | 1 | |||

| ヨツボシ(サマ) | 5 | 2 | 7 | ||

| ヨツマサマ | 2 | 2 | |||

| ヨツメ | 1 | 1 | |||

| ( 小 計 ) | 22 | 15 | 37(58.7) | ||

| Ⅴ | UMa 《おおぐま座》 | ナナツボシ | 1 | 1 | |

| ヒチヨウノホシ | 1 | 1 | 2 | ||

| ( 小 計 ) | 2 | 1 | 3(4.8) | ||

| ( 合 計 ) | 39 | 24 | 63(-) | ||

| 注) | ・利用形態は星を観る季節や時間帯、方角について分類したもの. ・伝承者は46人で、数値は一人あたりの複数事例を含む. |

|

【生活誌と星の関係】 炭焼きにおける星の利用実態が整理されたところで、このような伝承機構が形成されてきた背景や星の特性などについて考えて みましょう。解明の手がかりとしては、以下の三項目をあげることができます。 * 調査対象地域における炭焼きの形態およびその生活誌の関係 * 星の出没や位置、明るさ、配置、および動きなどに対する人びとの関心の度合い * 山地における環境要因(気象や地形、植生など)の特異性 これらは、互いに深くかかわり合いながら、地域の生活文化体系に星の利用という新しい要素を組み入れてきましたが、民俗知識と しての星の伝承基盤を確立する大きな原動力となっていたこともまた事実です。 今回の調査対象地域における炭焼きの生活誌では、いくつかの特徴的な環境要因を指摘することができます。まず、社会的要因の 基盤として、これらの地域が白炭を主体とする生産地であったことは既述のとおりです。生産の現場は、地形的に谷が深く、したがって 窯場の設置要件に適う良好な場所は多くはありません。一方、生産(窯出し)のサイクルは白炭窯の大きさ=1回当たりの生産量に よってほぼ決まることから、原木のセッティングにはじまって火入れ、精錬(ネラシ)、窯外消火という一連の作業が1日ないし 3日程度の短期間で繰り返されることになります。しかも、家族単位で従事する独立採算型の産業構造によって、窯場へは多少遠方で あっても自宅から歩いて通う慣わしでしたから、夜明け前に家を出るのはごく日常的なことであったと思われます。 これが潜在的に継承されてきた自然暦としての星の利用と結びつき、地域特有の生業に特化した星の利用形態へ発展したものと 考えられます。同じ東京都や埼玉県内にあっても、黒炭生産を主体とした地域では星の伝承事例が少ないという事情がありますので、 白炭生産における星のもつ役割がいかに重要であったかがよく理解できるでしょう。さらに、白炭生産の季節的な特性を考慮すれば、 晩秋から春先にかけての早朝に注目される星は必然的に絞られてくるわけであり、このような事実を背景に、からす座とオリオン座の 星に対して高い関心を示した人びとの意識構造にも注目する必要があります。 次に、星の動きについて要点を解説します。三つ星の利用については、明るさや星の配置およびその動きなどの条件から考えて 問題はありません。一方、星座としては2.5等級より明るい星をもたないからす座が、なぜこれほど深く炭焼きを中心とした山村の 生活と結びついてきたのでしょうか。これはたいへん興味深い課題です。自然暦としての季節や時刻を知ることが目的であれば、 ほぼ同じ時季に現れる、うしかい座のアルクトゥルス(α)や少し遅れて姿をみせるおとめ座のスピカ(α)のほうが、より明るく 目につきやすい存在です。しかし、東京都や埼玉県の山間域に生活する人びとは、それらの星に注目することはほとんどなかったと いってよいでしょう。その疑問を解明する手がかりは、からす座を構成する星とその動きにあったのです。 |

高度および方位角の変化からみた星の動き

※ 方位角は、真北から東回りの角度を示す

|

まず見かけの特徴ですが、これはいうまでもなく四つの3等星(実際には2.6~3.0等級)が描く安定感をもった四辺形にあると

いえるでしょう。大きさも、一つのまとまりとして捉えるには適当なサイズであり、周辺に明るい星がないためか比較的目に

つきやすい対象です。この星を板にムジナ(狸)の皮を張って釘で打ちつけた姿に見立てた発想(ムジナノカワハリボシ)は、

まさしく山の生活に根差した感覚といえます。 さらに、四辺形の動きについても重要な特徴を指摘することができます。つまり、からす座の出没をめぐる動きは真南を中心と して約138度の範囲内にあり、南中高度も1900年の35.゜8N、139.゜1E地点で38度を超えることがない点です。夜空における見かけ 上の動きは、他の三つ星やアルクトゥルスなどに比べるとかなり緩慢であり、しかも日常生活の天空に対する視野領域で、平均的な 山並みの高さを15度から20度と見積れば、カワハリボシはそれこそ山の稜線を這うように移動することになります。この緩慢さと 低位置での動きが、晩秋から春先にかけての数ヵ月にわたる長期的な利用を可能にしたものと判断されるのです。 |

西空に傾いた早春のからす座

※ 左上の明るい星はおとめ座のスピカで、さらに延長するとアルクトゥルスがある

|

【環境としての星】 山村を舞台とした生活の営みには、自然と素直に向き合いながら、あるときには信仰の対象として、またあるときには生きていく ための手だてとして植物や動物などのさまざまな利用が図られてきたという歴史があります。人びとは幾多の自然災害に晒されながらも、 そうした経験から学びとった知識を共有化し、一つの社会共同体としての生活基盤を支え合ってきたのです。それは、焼き畑の運用 システムや樹林地管理、狩猟、植物採取などにみられるように、現代人からみればきわめて合理的な考え方と規範によって維持されて きた仕組みであり、結果的に自然を保全し、生物資源を継続して利用可能な状態に保つことができたわけです。 山村における自然環境の利用体系に、天文知識としての「星」が重要な構成要素として機能していたことは、紛れもない事実です。 これまでの調査では、このような視点からの取り組みがほとんどなかったという経緯をみても、相当に特異な分野であったかも しれません。ここに示した事例は、関東地方南部の山地が舞台となっているものの、民間における星利用の文化が生業の領域を超えた 時限で成立していたことは重要な指摘となるでしょう。 日本の生業においては、民間伝承のレベルで天体への関心度が総体的に高いことが特徴です。特に月や星(惑星も含めて)の運行を 見定めることにより、それらのなかから自分たちの生活や仕事に有益であると判断された対象を優先的に選択し、利用してきたことが よく分かります。したがって、生業において利用される星はある程度限定されるものの、その呼称については実に多様性に富んだ変化を 示しています。しかも、発生した星名の多くが生業と深いかかわりをもっているのです。以上のことから推測されることは、近世以降の 日本の常民文化では、利用対象としての星がまず存在していたことを念頭におく必要があります。やがて、それらが人びとの暮らしや 生業のなかに随時取り込まれる段階で、それぞれに地域固有の星として定着し、ときには複雑な伝播経路を辿りながら今日まで伝承 されてきたものとみて差し支えないでしょう。 自然を構成する主要素のうち、気象や地質、海洋、植生、生物群集などを生業全体を支えるためのハードウェアであるとすれば、 「星を利用する」という行為は、ある部分において人間が所有しているソフトウェアとの関係を仲介するためのインターフェイス的な 働きを担っているものと考えることができます。そのためには、ある特定の星が保有する情報を的確に読みとり、それを最大限に 活かして利用する技術が要求されることになります。そして、日本の農林水産業においては、こうした隠れた技術の習得と伝承が 自然文化の新しい領域を形成しつつ繰り返されてきたところに、星をめぐる文化遺産としての大きな意義を認めることができるのです。 |

機織りと星

|

|

東京都の八王子市に伝わる機織り唄のなかにオリオン座の三つ星を歌い込んだものがあります〔『呪われたシルクロード』文0188〕。

残念ながら生の唄を聴く機会に恵まれておりませんが、かつては機織りに従事した人々にとってミツボシがたいへん馴染み深い星で

あったことがわかります。まずは、仕事唄としてのミツボシの役割りについて考えてみましょう。 さて、八王子市の機織り唄は次のようなものです。

ああ、ちゃんからん、ちゃんからん

ところが、その後これと同じような内容の唄が神奈川県愛川町の半原地区に「管巻(くだまき)唄」〔『半原の管巻唄』文0190〕として 伝承されていることを知り、機織りとミツボシの関係について大きな関心をもつようになったのです。この唄は、

管巻唄というのは、機織りの糸を紡ぐ段階で「クダマキ」と呼ばれる糸車を操作しながら、細い糸を撚り合わせたり、あるいは機織りの 梭の中に装着するクダ(管)に糸を巻き取るときに歌われた唄ではないかと考えられますが、いずれにしても一口に機織り唄といっても、 単にハタを織るときだけに歌われるものではなかったことをよく表わしているといえます。 さて、八王子と半原の間でミツボシを主題とした唄をつなぐものは、いったい何だったのでしょうか。それは、かつて関東の北から南へと 絹が往来した「絹の道」であったのではないかと考えられます。江戸末期(安政期)の横浜開港により、当時の重要な輸出品であった生糸や 絹織物が、信州や甲州などから八王子を経由して横浜へと運ばれたのがいわゆる「絹の道」でしたが、そのルートはいくつかあったようです。 愛川町へ至る道もその一つとみられ、おそらくミツボシの機織り唄は「絹の道」を往来していた人々によって伝播した可能性が高いと推測 できるわけです。 その後、八王子の機織り唄と全く同じ詞の唄が東京都の武蔵村山市とこれに隣接する瑞穂町にも伝承されていたことが分かりました 〔文0120、0250〕。この地域は村山銘仙の産地としてよく知られており、地理的には南に八王子、そして西に青梅という大きな織物の産地が 控えています。さらに北へは上州路が延びており、村山織物の新しい技術は、この道を介して桐生より伝えられたものといわれています。 今回の資料によって、ミツボシの機織り唄が辿ったであろう「絹の道」は、八王子から少し北へと延長されたことになりますが、これはさらに 北へのびて行く可能性をもっているものと予想されます。というのは、このルートに近い埼玉県の東松山市で次のような唄を記録しているからです。

このように、ミツボシをめぐる機織り唄の世界は少しずつ展開が開けてきましたが、それに伴っていくつかの重要な疑問点も明確になって きました。一つは、そもそもこの唄がはじめから機織り唄として生まれたものなのかどうかという点、二つ目は、仮にこの唄が「絹の道」を介して 広まったとして、いったいどこからどのように伝播したのかという点です。前者は、十分に留意しなければならない課題であり、日本の里謡 全般を対象に検証する必要があります。日本の作業唄や遊び唄の中には、曲の種類や地域の枠を越えてあるフレーズがさまざまに歌い込まれて いる事例が多くみられますので、調べれば調べるほどその多様性に驚かされます。また、発祥と伝播の問題については「絹の道」周辺での 新たな類似する唄の発掘が不可欠です。ミツボシの機織り唄が多摩地方で多く歌われてきたことは事実ですが、それによってこの地が「ふるさと」で あるとは決めがたい側面をもっています。

横に並んだ三つ星(中央)

唄から離れて機織りと星のかかわりを探ってみますと、夜空に描かれた紡績用具の姿がいくつか見えてきます。その代表はカセボシ

(「紡績と星」の項を参照)で、

オリオン座の三つ星あるいはその周辺の星々を加え、紡いだ糸を巻きとる用具の形状とする見方が一般的です。カセボシは主に西日本で伝承

された星の名ですが、カセの由来は古代祭祀の呪具にも連なると考えられ、各地のかせと称される紡績具を考察するうえで重要なポイントに

なります。 |

|

|

| しし座のイトカケボシ | 紡績具の「管巻」 |

|

|

| いるか座のヒボシ | 機織りの梭 |

紡績と星

2016/01/25

|

|

日本の星名をめぐる特性の一つに、生業や日常生活で使用された各種の道具類、いわゆる民具とのかかわりが

あります。その大部分は、ある特定の星の配列を身近な民具に見立てた伝承ですが、これらのなかには以下のような

特徴を示すものが少なくありません。 a.伝承内容がいくつかのパターンに分類される b.伝承分布に地域的な特性がみられる c.生業における星の利用と密接なかかわりがある 以上のうち、ここではaに該当する事例としてカセボシに注目し、その伝承内容を分類整理するとともに星名の分布や 民具としてのカセに関する伝承、古代の記録にみられるカセの重要性などについて考えてみたいと思います。 さて、カセボシの「カセ」は紡績具の一種である「かせ」に由来し、紡いだ糸を巻きとる用具の意味と解されていますが、 もう一つこの巻きとられた糸の束を「綛」と称している場合があります。更に時代を遡れば、古代において呪具としての カセが重要な存在であったことが指摘されており、また中国の西王母伝承にも関係するなど、たいへん興味深い対象です。 このようにカセボシ誕生の背景には、単なる民具を介した発想とは異なる構図が認められるようです。

|

|

【カセボシの伝承】 現地調査においてカセボシが記録されたのは、高知県土佐清水市でした。伝承者は三崎浦漁港の古い漁師で、 オリオン座の三つ星がそれと伝えられています。元来、この星名は瀬戸内海の島嶼や沿岸域を中心に四国地方の 各地で記録され、岐阜県の一部でも調査記録の報告があります。以下に伝承を記した主な資料をまとめてみました。

・文献A:野尻抱影.1936.日本の星(初版).219-223p.研究社.

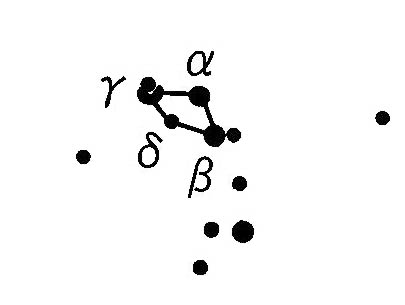

現在では、カセボシは一般的にオリオン座の三つ星の呼称とされていますが、これまでの伝承資料を整理すると、

いくつかのタイプに分類することができます。内容的に最も詳しい資料である文献Fの記述をもとにその類型を

示したのが図1です。そこには、三つ星のみを対象としたタイプⅠを基本に、それぞれ周辺の星々を加えた

4タイプ(Ⅱ~Ⅴ)の合計5つの類型が存在することが分かります。  図1 カセボシの伝承タイプ

カセボシの伝承は、まず文献AでタイプⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴが初めて紹介されますが、この時点ではどのタイプが本来の

カセボシであるかまだ特定されていません。その後、文献Cにおいて新しい報告資料をもとにカセボシがどうやらタイプⅠで

あることを示唆し、これが基本的な見方となって現在に至っているようです。確かに文献BやD、それに比較的新しい資料で

ある文献H、Iにおいてもカセボシはすべてオリオン座三つ星の和名として記述されています。文献Fでは、タイプⅡの新しい

報告も現れますが、全体の資料をみる限りカセボシがタイプⅠを主流とすることは明らかでしょう。しかし、採集事例は

少ないものの調査記録としては古い事例と推測されるタイプⅢ、Ⅳ、Ⅴがいずれも四国の山間域に伝承されていた事実は、

何か特別な意味をもっているものと考えられます。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【紡績具のカセ】 紡績における「カセ」ということばの定義については、地域によりさまざまな使い分けがされています。『日本民具辞典』〔文0177〕 では、「かせ」のもつ意味について主に四つの定義を説明していますが、これを基本に若干の修正を加えて 各地のカセに関する情報を表2にまとめてみました。

〈伝承資料〉地域/文献リスト

このうち、カセの定義として最も多く用いられているのが紡いだ糸を巻きとるためのかせ車です。

これには図2に示すようないくつかの型式があり、その呼称もカセ、カセトリ、カセクリキなどさまざまで、

地域によってはフワリなどと呼ぶところもあります。

図2 かせ車の種類

図3 かせ枠の種類

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【古代のカセ】 弥生時代の銅鐸には、人物などの絵画をもつものが少なくありません。このうち神戸市桜ヶ丘5号鐸および4号鐸、 伝香川県出土鐸、谷文晃旧蔵鐸にはエ字形の器具を手に持つ人物像が描かれており、この器具の解釈をめぐっていくつかの 報告があります。最近ではこれをカセとする見解で落ち着いていますが、このカセは紡績具としての「かせ」ではなく、 祭祀にかかわる呪具として捉えられている点が注目されます。 これに関連して『神々の考古学』〔文0043〕や『七夕と相撲の古代史』〔文0115〕では、いずれも『古語拾遺』のなかに カセで稲田の害虫(イナゴ)を払ったという記述があることを紹介していますし、萩原秀三郎氏も弥生時代の 小型ぼう製鏡(舶載鏡を模倣した国産品の鏡)に〔 さらに、小南一郎氏によると中国四川省の石棺に描かれた織女と河南省の画像磚に描かれた西王母が手に持つエ字形の器具を繞糸板 (かせとり)とすれば、西王母が紡績にかかわった証拠になり得ることを指摘しています〔『西王母と七夕伝承』文0092〕。このように、 古代におけるカセは祭器や呪具としての性格が強く表れており、その存在の重要性は弥生時代の遺跡、古墳あるいは古代祭祀遺跡などから 実用品や模造品が出土している事実からも窺うことができるでしょう。 ところで、古代のカセの形状について整理すると、これはほぼ例外なくエ字形をなしていることが明らかです。小型ぼう製鏡にみられる 〔 |

|

【カセボシの由来を考える】 カセの原点がエ字形である以上、カセボシの正体はオリオン座三つ星そのものをおいてほかにはないように思えます。しかし、代表的な 伝承地域である瀬戸内海では今のところエ字型のかせ枠に関する資料は見あたりません。道具としてのカセは、エ字形をした単なるかせ枠から 次第に効率のよい回転式のかせ車へと変化してきたことが推察されるものの、実際にどの時点でカセボシが誕生したのかとなるとたいへん難しい 問題です。 そこで、図1に示したカセボシの伝承タイプと図2および図3の型式を対比すると、伝承タイプⅢからは図3のエ字型かせ枠を、伝承タイプⅣからは 図2の横向き一点支持型かせ車を連想することができます。また、伝承タイプⅤは図2の上向き型を真上から見た図形であり、横向きの2つの型式も ×字形の枠を正面から見ればやはり同様の見方ができます。タイプⅢ~Ⅴはいずれも四国の山間域で採集された事例ですが、おそらくカセボシは 当初から同じ見方で伝播したものではなく、地域によっていくつかの見方があったのではないかと推測されるわけです。 それでは、瀬戸内海一帯のカセボシはどのように考えればよいのでしょうか。私はここに二つのケースを想定してみました。一つはオリオン座の 三つ星がエ字形のカセをもって象徴されてきたとする解釈で、これならば各地の伝承資料とよく符号しますし違和感がありません。ただし、この場合は 紡績具としてのカセではなく信仰面でのかかわりにおいてカセが重要な意味をもっていたことを証明する必要がありますが、現状ではほとんど情報を 持ち合わせていませんので、その可能性があることだけを指摘するにとどめたいと思います。 もう一つのケースは、四国の山間域と同様にその土地の紡績具であるカセの形状と密接に結びついたカセボシの存在です。つまり、初めはいくつかの タイプに分れていたものが、伝承・伝播の過程で次第に象徴的な三つ星に収斂していったとする見方です。日本の星名研究ではこれまであまり例をみない ケースですが、さらに詳しい検証を試みる必要性は十分にあるものと考えられます。岐阜県飛騨地方のカセボシについても、美濃加茂市のかせ車の 型式からみて現状では複数の伝承タイプからタイプⅠへの収斂説を想定するのが適当と判断されます。 岐阜県より東の地域では、新潟県で紡績具のカセが存在するもののカセボシに関する報告はありません。また、過去に詳しい調査が行われた静岡県にも カセボシの記録はのこされていないものとみられます。現状で最新の記録は現地調査による高知県の事例ですが、これとて有力な手掛かりとは言えません。 今後は限られた資料をさらに別な視点から分析する必要性が求められています。

|

夜なべと星 ◇ 行商と星

2019/03/20

|

|

【夜なべと星】 水産関係の仕事を除くと、かつて人びとが屋外で従事した生業は、基本的に日の出から日の入りまでが活動の時間帯でした。しかし、 繁忙期には夜間に屋内で作業を行う必要があり、特に夜が長くなる秋から冬の間は遅くまで仕事に追われることになります。 それは、日中に行う仕事の準備や補助作業であったり、夜間でも休めない仕事であったり、その他日常の衣食住にかかわるほぼ すべてが対象となっていたのです。こうした夜業は「夜なべ」と呼ばれますが、その語源は夜鍋、夜並べ、夜延べなどいくつか あるようです。 そのころの農山村における住居の多くは母屋に土間があり、同じ敷地内の納屋や作業小屋などを基盤として、夜なべの仕事は暮らしの 重要な一部分を占めていました。しかし、あまり精を出しすぎると翌日の仕事に差し障りが出てしまいます。電灯がない時代には 明かりの確保も一苦労でしたので、できることなら早めに切り上げて就寝したいと願っていたはずです。仕事に熱中してふと 時間が気になっても、身近に時計がなければそれも叶いません。そのようなとき頼りになったのが夜空の星々でした。ただし、 星の利用に関しては「晴天であること」という絶対的な条件が付いて回りますので、夜なべの仕事で星を利用できる確率は地域に よって異なります。その最も大きな要因の一つが夜間の晴天率でしょう。また、漫然と夜空を眺めるだけでは「時の経過」を認識 することはできません。そこで、以下の要件も重要な要素になります。 ① 夜空の視界ができる限り開けていること ② 誰が見ても分かり易い特徴をもった星であること ③ 時間当たりの見かけの動きが大きい(天の赤道付近に位置する)星であること さて、そんなに都合のよい星があるのかと考えてしまいますが、その答えは各地の伝承事例をみると一目瞭然です。

A)養蚕をしていたころは、夜になると星を見て蚕に桑の葉を与えていた(茨城県藤代町*現取手市)

このように、AとF以外はオリオン座の三つ星を利用しています。Aの事例も季節が不明なため特定できませんが、仮に秋から晩秋の

養蚕とすればおそらく三つ星を見ていたことでしょう。位置の捉え方については、出現時や南中時、西空に傾いたころなどまちまちですが、

同じ場所でも季節によって当然変化しますので、経験上の知識として目的とする星がいつごろ、どこにあれば凡そ何時ころと認識されていた

ものと考えられます。なお、Fの事例は平野部に比べて視界が制限された山間地の伝承で、しかも製炭業が盛んであったという事情も重なり、

この地の人びとはからす座の四辺形を注視していました。決して、明るい星だけが注目されていたわけではありません。

H)昔はムジンと呼ばれる寄合いがあり、夜中の12時から1時、ときには2時ころまで続いたが「サンチョウボシがひっくりけぇったから、

そろそろ行く(帰る)べぇか」と言って解散した(埼玉県羽生市) Hの事例では、三つ星が「ひっくり返る」という表現をしていますが、これは東から上る際には縦一直線でありながら西空へ移ると横に並ぶ 事象を示しています。こうした特徴も三つ星が注目された理由の一つでしょう。さらに、この星をめぐっては、子どもたちや年寄りの暮らしぶり の一端も見えてくるのです。

J)昔は近所で祝儀などがあると子どもたちが見物に行き、やがて暗くなってからふと気が付くと東の空にはサンチョウボシが姿をみせて、

そろそろ帰らなければならないことを知らせてくれた(埼玉県加須市)

夜なべの仕事に精を出す両親に代わり、日常的な子育ての役割を担っていた祖父母、そして外遊びに明け暮れ、ときには地域の冠婚葬祭に

かかわってきた子どもたちにも、三つ星が刻む時の動きは変わることなく伝承されていたのです。 |

[左]中天の三つ星の動き / [右]西天の三つ星は横になる

|

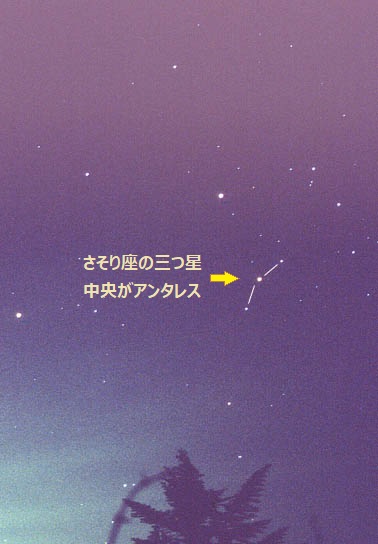

【行商と星】 今ではあまり聞かれなくなってしまった行商ですが、その基本は売り手が消費地を訪ねて物を販売する形態の商いです。扱う物品や売り方は さまざまで、山間地などにのこる移動販売車などは、そのなごりを感じさせるものです。かつては大都会の周辺域を中心に多くの行商人が活躍 する場があり、その重要な役割を担っていたのは幾多の女性たちでした。物流の発達や消費形態の変化によってすっかり姿を消したものの、 地方などではまだ従来通りの行商が継続されている事例も少なくありません。 古い時代の行商スタイルといえば、天秤棒の両端に荷や籠をかけ、それを肩に担いて運搬する方法でしょうか。東日本の一部ではこれをボテイ あるいはボテフリなどと呼び、西日本にはサバウリ(鯖売り)やシオウリ(塩売り)などの行商もありました。そして、熊本県天草地方においては、 担い棒で魚を売り歩く女性たちを「メゴイナサン」と称し、その姿を星空へと投影していたのです。 メゴイナサンの星名が伝承されているのは天草市牛深町茂串地区で、毎年十五夜の晩に行われる盛大な綱引きはよく知られています。かつては 近くに炭鉱があり、その集落へ魚の行商に通った女性がたくさんいました。当時は茂串の漁港にも多くの魚が水揚げされていましたので、二つの 籠にそれぞれ一斗分の魚を入れ、担い棒で担いで出かけて行ったようです。 さそり座には、アンタレスという赤く大きな星を中心に、その両側に小さな星が山形に並ぶ配列があります。これをメゴイナサンの姿と重ね 合わせたのです。実は、この話を伝えてくれた漁師の母親が実際に行商をしていたそうで、一家の生活を支える働きであったと聞きました。しかし、 メゴイナサンは昭和40年代生まれの女性行商人が最後の世代となり、その後は姿を消したということです。

[左]メゴイナサン(さそり座) / [右]荷担ぎの天秤棒

舞台は変わって、東京近郊の農村部に移ります。こちらは行商の姿と星の関係ではなく、特定の星を頼りに行商へ出かけた事例です。その星の

名はヨアケノミョウジョウで、朝を迎える人びとの暮らしに寄り添う存在でした。それは、浦和市南東部(現さいたま市)の調査で出会った明治

40年生まれの女性が娘時代を過ごしたころの話です。当時は野菜の行商が盛んで、この女性も朝3時ころになるとヨアケノミョウジョウを目あてに

して大宮や川越方面へ荷売りに出かけていました。 夜なべと行商は、いずれも本来の生業の陰に隠れ、ほとんど陽の目をみない地味な仕事であることに変わりはありません。全国各地で人知れず 受け継がれてきた仕事に対し、人びとはどのような思いで向き合ってきたのでしょうか。その一端に星の介在があったのは紛れもない事実です。 そうした日常に埋もれた星の文化の発掘こそが、星の民俗研究の課題の一つでもあるといえるでしょう。

|