|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

海のコト:02 臨海丸ドレッヂ体験乗船前回のコラムにも出てきた、デーデルライン先生の超行動的なエピソードに感化され、俄然『ドレッジ』というものに興味を持ってしまった。 そんな折、あの三崎臨海実験所(東京大学臨海実験所)にて、ドレッジを間近に見学できる体験乗船と、生物の採集を行なう自然観察会があるという話を耳にした。しかもドレッジばかりではなく、歴史的な建築物としても魅力的な記念館実習室での講義もあるということ。これは是が非でも行かねばならぬ。(なんか毎回毎回同じようなコトを言ってる気もするが)、今回はその中でも本気中の本気だ。なにしろこの観察会、東京大学が所有する実習船『臨海丸』に乗船できるというアトラクティブな面もあり、毎年毎回人気で、すぐに申込みが締め切られてしまうのだ。しかも申込書の項目には参加を希望する動機などを書く欄もあり、安易な気持ちでは受付が通らないような感じさえする。そこで私は前回のコラムで得た知識をもとに、デーデルライン先生の行なった技法の追体験や、相模湾を世に知らしめた生物相の魅力を実感してみたい旨を熱く記し、見事に(!?)参加の承諾を取りつけたのであった。(※ちょっと熱く語り過ぎて引かれたかも?実際は申込期間内であれば、普通に参加を受付けてくれます。) ちなみに、開催概要は以下の通り。

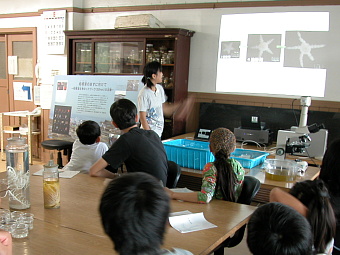

まずは受付やガイダンスが記念館(旧本館)内で行なわれるが、これだけでも興味ある者にとってはまたとない貴重な機会である。 褐色のスクラッチタイルで覆われた昭和初期を思わせるその建物は、「日本の建築構造学の父」と評された内田祥三によって設計された、ノスタルジックかつアカデミックな風格の漂う歴史的建造物だ。浜諸磯や諸磯湾の道路沿いから見える、この記念館を取り巻く海の風景に魅了された方も多いことだろう。その記念館に、今日は堂々と入ることができるのだ。 記念館入口の扉の上に掲げられた、『MMBS』(Misaki Marine Biological Stationの略)という青銅製の細工文字に「おぉ〜!」となったり、ムカデメリべの研究報告展示に「う〜む…」となったりで、初っ端から興奮が隠しきれない。そして受付を済ませ通された実習室が、これまたそこらじゅうに採集された海洋生物があふれるアメイジングな環境であった。これは生物好きには堪らない場所であろう。私も見合うだけの頭脳があれば、是非とも東大理学部へと入学し、この場所で日々研究に没頭したかったものだ…。 「とうだいですか…。見果てぬ夢でした…。」なんだかR・田中一郎のように感傷的になってしまいそうだったが、とりあえず今は俄かでもこの実習室を利用することができるのである。ここは大いに楽しませてもらうことにしよう。

船の後部にはドレッジ用の6mmワイヤー付きウィンチやAフレームが設置されており、「いかにも」な感じが参加者をザワつかせる。だが、ここでハシャいではいけない。そう、我々はアソビでこの船に乗り込むのではないのである!生物採集、学術調査なのだ!(と、自分自身も鼓舞してみた。)

ちなみに海底の砂泥を浚って生物を採集することのみを「ドレッジ採集」と言い、プランクトンネットを使って採集することは「ドレッジ採集」とは言わないのだそう。(とくに決まった名称があるわけではないが、ここのスタッフは「プランクトン曳き」と言ってました。)言われてみれば、ベントス(底生生物)とプランクトン(浮遊生物)では採集対象も方法・地形も違ってくるので、至極当然なのかも。私は今まで、曳網するものは全てドレッジ採集だと思い込んでいたのだ。余談だが、生物屋の玄人はドレッジではなく「ドレッヂ」と記すらしい。(←ホント、どうでもいいな。)

「・・・・・・・・・・・・・。」ご覧のように、恐ろしく地味である。実は採集物回収作業工程も地味だったのであるが、収穫物も一般素人目には輪をかけて地味な絵面だった。ドレッジ=底曳きというくらいだから、もっとこうカニだとか、エビだとか、欲を言えばガラス海綿だとか!トリノアシだとか!百歩譲ってザラカイメンだとかが入っていたりもしないものなのか?という淡い期待もしていたのだが、その思いは脆くも崩れ去った。まぁ、それが学術調査というものなのだろう。私は少し、テレビのバラエティ番組に毒されていたようだ。 そんな私の落胆をよそに、子供たちの好奇心は素晴らしい。船が帰着するなり、お汁粉のような泥水の中から地味な生物をせっせと拾い出し、仕分け分類をし始めたのだ。さすがに自ら参加を志望しただけあって、厭々やっている子がいないというのもスゴい。おぉ、なんだか日本の生物学界の未来は明るいぞ!私は桟橋に腰掛けながら、ただひたすらその光景を見守り続けたのであった。け、決して泥まみれになったり、海水に浸かるのが嫌だったわけではない。次代を担う若者たちに、少しでも多くの作業体験をさせたかったのだ。

しかしながら、まことにもってこれも専門的かつ学術的な解説で、子供たちにはどれほどの理解を持って受け入れられたのか…と、思いきや、あれ?けっこう興味を持って聞き入ってますね?と、とにかく、軟体動物門から節足動物門・棘皮動物門などの『門』からの分類に始まり、プランクトンにおいてはコシノディスカスやコペポーダなど、知らん単語が目白押しのマニアックな講義となったのである。 なんとなく学生時代に戻ったような気分でボー然と その他、「コペポーダは海のおコメである。」というフレーズが、何故か心に残った講義であった。(気になる人は調べてみて下さい。) 最後に、今回採集・列記された生物をまとめておこう。

窓越しには、静かな水面を湛える諸磯湾。その光景が、半円に沿って配置された窓枠によって、絵画のようにパノラミックに拡がっていた。 「なんという、贅沢……。」私はおそらく、こうした状況に憧れていたのだろう。現実を知らない、浅はかな夢だと言われるかも知れないが、このような場所で一日中好きな物事に研究没頭できるとしたら、それはなんと幸せなことか。これまで数々の三崎臨海実験所にまつわる文献を読んできて、そこに登場する人々の生き生きと輝いた行動に共感させられてきただけに、その感慨はひとしおだった。なんか、ちょっとだけ涙が出てきた。 私も何となく研究者の気分になりたくて、ヨツアナカシパンやプランクトンネットの構造などをスケッチしてみた。短絡的な安い行動だが、それだけでもなんだか思いが昇華したような気分だった。この風景は、ずっと忘れることはないだろう。 旧水族室・標本展示室と共に歴史的な価値を持つ記念館。日本動物学の礎ともなったこの建物は、その生き証人としてこれからもずっと残り続け、次代の人々にその存在意義を伝えていって欲しいと切に願わずにはいられない。 …ムズカシイ話は抜きにしても、油壷でこの建物を見るとホントに落ち着くのだ。老朽化や予算により維持保存が危ぶまれているが、私の心の平穏のためにも、この建物は是非残しておいて頂きたい。 追記:2018年5月に旧本館と旧水族・標本棟の取り壊しに向けた計画が持ち上がり、解体を惜しむ保存の声も挙げられていたのだが、まことに残念ながら2019年11月、解体が本決定されてしまった。あの風景がもはや見れなくなるとは、断腸の思いである。また一つ、三浦の魅力的な「顔」が消えてしまうことになった。このコラムはその消失を偲び、未公開だった旧ホームページから復刻・加筆したものである。稚拙な記録文ではあるが、当時の観察会の様子を少しでも窺い知ることのできる助力にでもなれれば幸いである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

2010/10/21(初稿):2019/10/22(追記・加筆)