第二バチカン公会議後のインカルチュレーションは

|

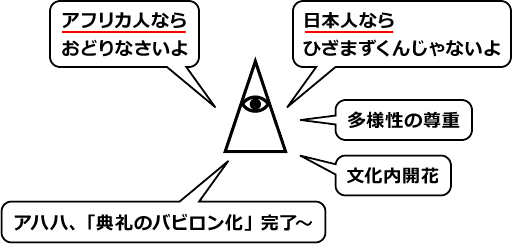

してそのココロは、「多様性の尊重」を口実にした──それを “美名” とした──「典礼のバビロン化」である。世の神父様方は「私たちは多様性の中に普遍性を見る」などとぼざいて、失礼、言っておられるが、実際は「典礼のバラバラ化」に手を貸しているだけである。

「ソットコルノラ神父 2」の最後の方で、次のようなことを書きました。(文字通りの引用ではありませんが)

もし人が「インカルチュレーション」というものを見直そうとするなら、第二バチカン公会議後の各国の現状を、「 見なさい、アフリカなんかこうです、南米なんかこうです」と並べるだけでは話にもならない。

しかし、圧倒的多数の神父様方はそもそもこの「インカルチュレーション」というものを “見直す” という考えを持ちません。

彼らが気にしているのは「枝ぶり」です。

「日本にはどのようなものが “合って” いるだろうか」と。全国盆栽担当者会議

しかし、第二バチカン公会議後のインカルチュレーションについて「そもそもそれは必要だったのか」と考えることがありません。

「無思慮な一致崇拝」でも言いましたが、どうも神父様方や “専門家” たちはこの「そもそも論」というのをやりたがりません。

しかし、私はそれをやるのが必要と思います。

そしてそのためには、私たちの視野を「第二バチカン公会議後」に限るのでなく「第二バチカン公会議前」のことにまで広げなければならないというのは当然のことです。

*

次のような言い方は謹んで却下させて頂かなければなりません。

輪になって踊りながら、こう、御聖体拝領に来るんです、こうやってね。アフリカ人の習慣だそうですけどね。

「アフリカ人の習慣」? 簡単に言うんですね。

確かに、アフリカの人たちにとって「踊ること」は、かなりの程度(具体的に「どの程度」かは私は知りませんが)「日常的」と言っていい習慣なのかも知れません。日常的、つまり世俗生活上の。

しかし、彼らが御ミサに於いてまで「踊る」ようになったのは、飽くまで「第二バチカン公会議後」のことです。

まあ、それでも数十年経っていますから、「習慣」という言葉をそんなに使いたければ、使っていいですけれど。

しかし、この問題の周りを慎重に見てみるために、前々回に紹介したアリンゼ枢機卿様の言葉が参考になるかも知れません。彼はその当の「アフリカ人」です。御経歴 CH / Wiki

ラテン教会の伝統の中にはダンスはなかった。

私たちは第一義的には神を礼拝するためにミサに行く。

アフリカ人だっていつも踊っているわけじゃない。

1と2は明らかなことです。ですから、ここでは3を見てみます。

「アフリカ人だっていつも踊っているわけじゃない」

考えてみれば、ちょっと笑いが来るほど当り前のことです。

|

|

|

|

|

私はこのことを、例えばこう例示してみたいのです。人はこの例示を笑うかも知れません。しかし、私はと云えば反対に、「コレが “あの民族の性格”。私たちとは違う文化。コレが “あの民族の習慣”。ここに “民族の違い” がある」と簡単に、固定的に、ステレオタイプに言う人たちの方を笑います。(笑うと云うか、本当は怒ります。ここにはフリーメイソン的な「誘導」があるからです。謂ゆる「まことしやか」な誘導が)

私が例示したいのは──

アフリカの人たちだって、「読書」をする時、別に踊りながら読んでいるわけではありません。そして、彼らはその間、一時間でも、二時間でも、静かにしていることができます。(できなければ読書はできません)

学校でだってそうです。

アフリカの子供たちは、授業を受けている間、別に踊りながら受けているわけではありません。彼らは授業が終わるまでの数十分間、静かにしていることができます。(できなければ学業は伸びません)

ならば、御ミサに於いてだって、彼らはその間、静かにしていることができます。できる筈です。そして、できるばかりでなく、そうしていることがそんなに苦痛である筈もないのです。(読書や授業と同様に)

祈るアフリカのクリスチャン(カトリックではないようですが)

すべては「時処位」とそれに対する「了解」に依る

つまり、少し前、まことしやかに言われている「違和感」なるものについて検討した時、「共有了解」という言葉を出しましたが(参照)、ここでも問題の本質は、その場その時、つまり “シチュエーション” というものに対する「了解」というところにあるのです。

(「人間」とは、おしなべて「 “意味” を食べる生物」です。アフリカの人たちも例外ではありません)

つまり、アフリカの人たちの中に「御ミサという場は神の御名に於いて楽しく賑やかにやっていい所」という「了解」があって、そしてその了解を “裏切る” 場面に出会えば、彼らは「違和感」を感じます。しかし、彼らの中に「御ミサという場は神に祈る所」という「了解」があるならば、そこに「踊ることのない御ミサ」があっても、彼らとてそうそう大きな「違和感」を感じるものではないのです。──これが《人間の実際のところ》、人間の心理的構造です。

*

そして、その「了解」の部分は当然「信仰教育」と関わって来ます。「信仰教育」が信者の「了解」の部分を形作ります。つまり、信仰教育によって「御ミサは主イエズスの御生贄の再現」と教われば、信徒側の「了解」もそれに応じたものになり、「ミサは共に囲む食卓」と教われば、それに応じたものになります。

だから、振り返ってみましょう──

ところが、その、ここでも、英語のミサに南米の人たちが半分以上与っているわけですよ。その人たちに「日本語のミサも覚えた方がいいよ。ただ英語だけでなしにね」と言うとね、「いや、日本のミサはお葬式のミサみたいに、みんなただこうやってます」と、「もっと神様の前で賑やかにすべきです」とね、言うんですよ。これは民族の違いでしょうね。

この高位聖職者はこのように、いとも簡単に「民族性の違い」と言っています。(ソットコルノラ神父も全く同じ簡単口調)

確かに、「教会」というのを考えずに、ごく一般的に、文化論的に見れば、もちろん「民族性の違い」というのはあります、あるに決まっています。しかしそれでも、南米の人たちだって、アフリカの人たち同様、「いつでもジャンジャン鳴らしていたい」わけではないのであって、彼らが「御ミサの中でも賑やかにしていたい」と思うに “至る” ためには、彼らの「民族性」というもの以外の何かが必要だったのです。それは「信仰教育」です。彼らがそう願ったりそう感じたりするようになったのは、あくまで第二バチカン公会議後の「信仰教育の変化」のためです。それによって彼らの内面で、「御ミサ」に対する「了解」の世界が変わってしまったからです。

まず最初に「信仰教育の変化」があります。例えば──

御ミサに於いて「文化内開花」というものを考えて行こうということになりました。それからまた、御ミサに於いて「共同体的」な側面をもっと意識して、そして意識するばかりでなく具体的に「表現」して行こうということになりました。それからまた、御ミサへの信徒の「積極参加」ということも大いにやって行こうということになりました。それからまた、御ミサというものを「主の御生贄の再現」として捉えるのでなく、いや、口がすべりました、「主の御生贄の再現」として捉えると同時に「共に囲む食卓」としても捉えて行こうということになりました。それからまた、これまでの教会は神の裁きの側面を強調し過ぎていたようだから、神の愛の側面をもっと意識して行こうということになりました。救われた神の民としてもっと明るくやってもいいのでは、ということになりました。一言で云って、私たちの信仰は昔より余程「開放的」なものになりました。

このような「信仰教育の変化」があった上で、信者たちは聖職者から次のように提案されます。

ですから、どうです、私たちも「文化内開花」を目指して、私たちの民族性を生かして、御ミサをもう少し楽しく明るいものにしてみては。

このように提案されれば、どの国のカトリック信者もそうしっかりした人たちばかりではないので、まず圧倒的に「神父様がそう言うなら」ということで、「やってみようか」ということになり、次に「やってみたら、確かにけっこう楽しかった」となるのは、ほとんど「必定」であります。(しかし、その「楽しさ」は「表面的な楽しさ」と言われるべきものかも知れません)──ここにはこのような「プロセス」があるのです。

だから、私に言わせれば、このような「プロセス」を見ずに、第二バチカン公会議後の外国の信者の御ミサに対する感じ方をその人の属する民族の性格に還元するのは、何という単純で表面的な受け取り方(或いは、丸め込み方)だろうということになります。還元するなら、第二バチカン公会議後の信仰教育に還元すべきなのです。

信仰教育如何では、国に依らず、民族に依らず、御ミサの中で静かにしていることは訳もなくできることだからです。

|

人間の生というものは、ただ「民族性」ということで 埋まっているわけではない! |

*

しかし、教会の敵は言うでしょう。

私がよく見るウェブサイト「カレイドスコープ」の管理人さんは日本国民の全ての階層にしばしば「白痴的」という言葉を付しています。

日本の聖イグナチオ教会は今、信者席から全ての跪き台を取り払った上、外国人信者に対しても「ここは日本なので立ってなさいよ」と押し付けながら「多様性における一致」を図っているようです。

「罪の概念は中世の哲学が聖書の内容を悲観的に解釈したものである、という考えを徐々に刷り込むことによって」