アンテナ放電の怪 ?

2025.01.03 追記

悪魔のささやきならぬ、「真空バリコンのささやき」

真空バリコンを交換し、プリセット位置の調整して、「これで良し」と運用を開始した。これまでと変わらない状態で運用できる事を確認して、気持ちよくQSOをしている時に、XYLがアンテナカプラを設置した倉庫に物を取りに行った。

倉庫で「誰かしゃっべている」そして、この前に直した「機械から声がする!!!!」と言ってきた。「なにー、そんな馬鹿なことがあるか?」 にわかには信じられない報告だった。早速、リグを遠隔操作に設定して、倉庫に飛んで行き、「馬鹿な事を」と思いながら試験電波を発射した。そして、アンテナカプラに近づき、て耳を澄まして聞き入ると、音がする!!!!!。バックに流して於いたラジオ番組の音声、音楽も見事に聞こえる。何だ、こりゃとしか言いようがない。

シャックに戻り、機器の再調整をして、倉庫に行って再度確かめると、

やっぱり「ささやいている」。 どうすりゃいいんだとしか言いようが無く考え込んだ。その後、ネット等を調べても全くない!!!!。遥か昔、沖縄が、アメリカの統治の時代、「VOA放送局の送信アンテナ近隣のトタン屋根から音声が聞こえた」との話は、聞いた事とがある。くだんのVOAの出力は、「メガワット」ときいている。こっちは、ピークで「1KW」 格が違う。実験をしてみると聞こえだすのは、300W位からで確実に判別できるようになる。

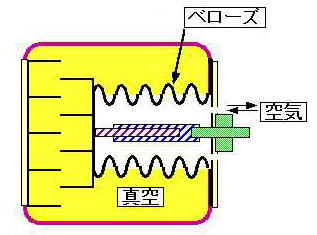

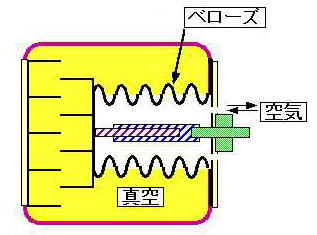

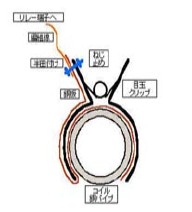

真空バリコンの構造(想像)から何らかの原因で振動が発生した場合、ケースである筐体からはその材質と構造から振動は、大きくなるとは思われない。一方、可変電極の方は、名前の如く移動できなくてはならない。金属で出来ているのは、想像に固くない。となると、ある程度の薄さでベローズ状に加工すれば、伸縮出来る。下図は、想像した構造であり、この構造であれば、何らかの力が、ベローズに加わり、その微小振動が音声帯域に在るとすれば、我々には、「ささやき」と聞こえるだろうと考えた。可変電極が、微妙に振動し、ベローズがスピーカーのコーンの代用をしているとすれば、妙に納得できる。何故ゆえに可変電極が、振動するのか?。永遠のなぞとして残した。

と、考えたが、打つ手は全くない!!。 道路からは、数メートル離れているし、カプラに近づかなければ、聞こえない。今のところ、なんの害も感じないから、何もしないでこのまま使おうとの結論にたっした

真空バリコンの構造(想像)

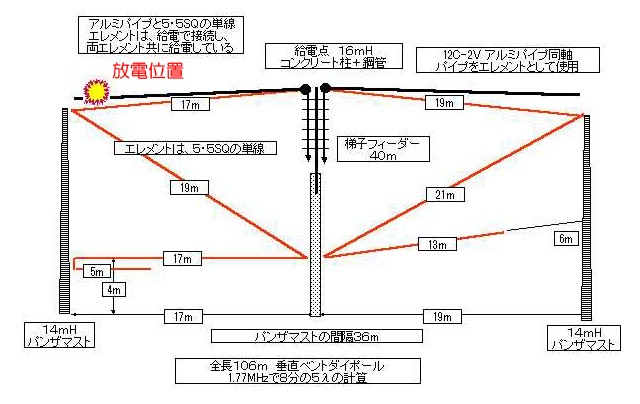

ある夜、隣家から「にわかには信じがたい」連絡があった。「アンテナから火花が、出ている!!!」。早速、訪ねて何処から出ているのかを聞いて見たところ、パンザマストとエレメントの間らしい事だった。「えー、そんな?」、長さ数センチの波型碍子を挿入している。聞いて見ると「1.8Mhz帯」に出ていた時らしい?。次の日、「1.8Mhz帯」にセットして、庭に出て観測して見た。3.5MHzでは、何とも無い!。1.8Mhzではと、送信してみるとパンザーマストから内側に入った所に放電の火花を確認した。2度、3度と試して見るとやはり「放電している。ならばと、7Mhz帯はどうか?と試してみたが、放電はしていない。

不思議な事に「1.8Mhz帯」だけで、ダブレットの片方のエレメントの途中で放電しているのを確認した。

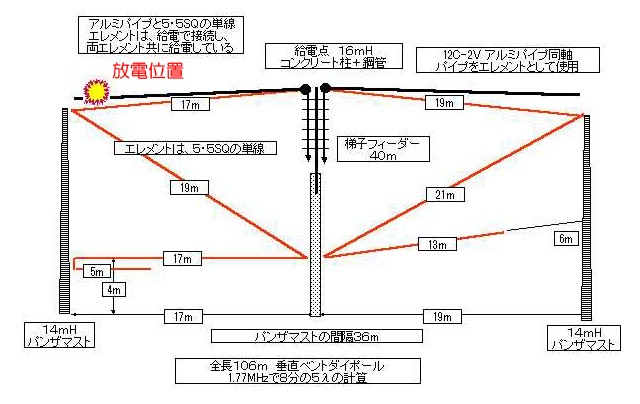

そして、下図のように片側のエレメントだけだった。エレメントのベント方法は、滑車を通してそれなりの曲率半径で方向を変えている。

アンテナ全景は、下図の様になっている。

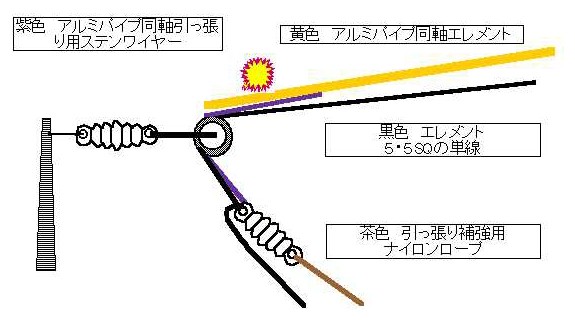

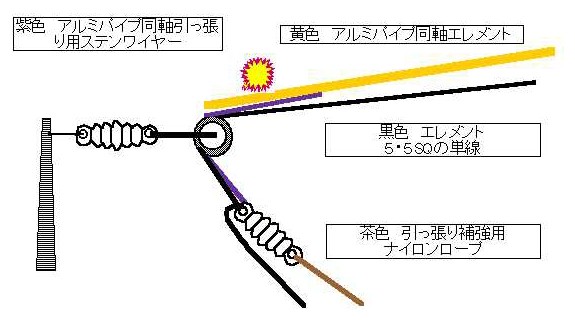

放電している部分拡大は、下図の様になっていてパンザマストとは、波型碍子で絶縁されている。

放電跡の様子

5・5SQのエレメントは、後方に有って見えないが、この5・5SQのエレメントとの間で放電しているのでは無く、巻きぐり代用のステンレス線との間で放電していた。巻きぐり代用のステン線は、同軸パイプエレメントを引っ張る為のものであり、同軸エレメントに50㎝程巻き着いていて4ヶ所に緩め止めがある。5・5SQのエレメントと共に滑車で方向を変え、波型碍子で止まっている。引張を補助する為、波型碍子で絶縁したナイロンロープが着けられている。

仕方ない、同軸エレメントを撤去しよう!!!!。

これが、泥沼の蟻地獄の始まりだった

アンテナは、柱の先端に取り付けた滑車で揚がっているので降ろすのは問題ない。

ある日の午後に引き揚げ用のワイヤーロープを緩め、アンテナを降ろし、同軸エレメントを撤去した。これが、苦労の始まりとは想いも寄らなかった。

梯子フィーダーの給電なのでフィーダー給電点に在る「アンテナカプラの調整でカバー出来るだろう」と高を括っていた。アンテナエレメントを整備し、給電点の確認し、再び、アンテナを引き揚げ「これでよし」と意気込んで、アンテナカプラの調整に取り組んだ。

7MHz、3・5MHzと調整し、問題の1・8MHzをと、取り掛かった。

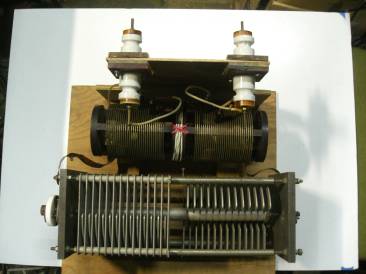

真空バリコンの最大容量700pFに達した位置なり、やっと同調の兆しが見えてきた。これでは、調整出来ない。数回、繰り返して見たが、やはり同じ状態となる。予備として、残して置いた2バンドカプラもラッチングリレーの故障で使えない。しゃーない、1.8Mhz帯専用として試作したカプラをピンチヒッターに引っ張り出し、コイルタップを調整して、3・5MHz帯用に仮設置した。これで3・5MHz帯の運用を停止する事態を免れた。

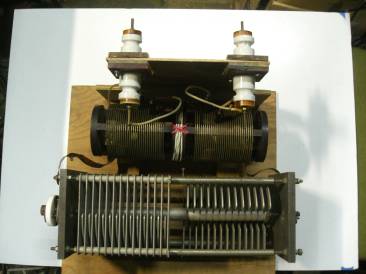

緊急事態に出番となった1・8MHz用を3・5MHz帯に変更したアンテナカプラ

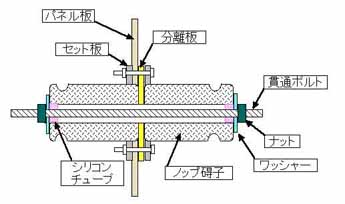

ノップ碍子を利用した貫通端子を仮に取付て緊急事態に備えて待機。いずれ、1・8MHz&3・5MHz帯の2バンドカプラに整備する

このアンテナカプラは、160m帯用アンテナカプラとして試作状態で運用していた時、ヨーロッパでは「S-Macth」と言う平衡フィーダー用の回路が工夫され実用されていると教えていただき、早速ホームページを調べると従来の物と違い、バランを使った見慣れない回路だった。これなら、リモートコントロールは、簡単だと判断し、それから約2年間試作を繰り返したので「お蔵入」となっていたのが、「日の目」を見た事になった。

ノップ碍子で貫通端子を作り、仮に取付て何時でも使えるようにして置いた。

ボンレックスのオッパイ碍子もあるが、敢えて試作した

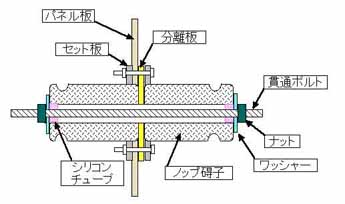

試作したノップ碍子利用の貫通端子 想像よりもまとまり良くできた。

セット板にノップ碍子を嵌め込み、貫通ボルトで分離板に挟んで一体化してパネルに固定する構造にした。

ノップ碍子の手持ちは、数十個在る!。貫通碍子の心配は、不要になった。

参照:160m帯用アンテナカプラの製作

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/capura160m/160mcapra.html

参照: S-Macthアンテナカプラの製作

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/s_macth/S-Macth.html

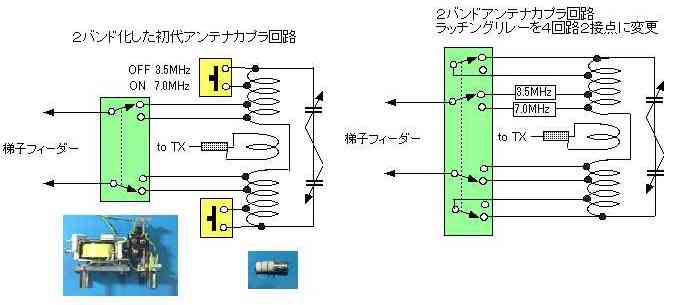

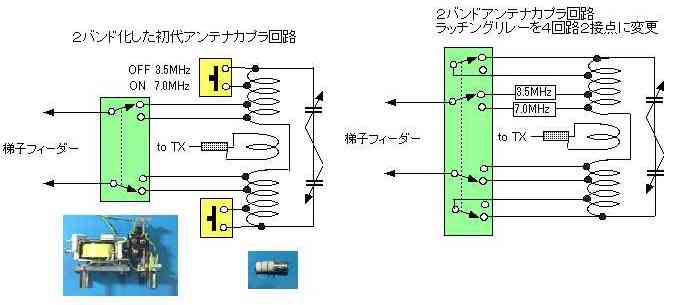

しかし、予備の2バンドカプラは、バンド切替に同調コイルの切替は、「ON」&「OFF」のみの物を2ヶ、フィーダー切替に自作の2回路2接点のラッチングリレーを使っていたが、4回路2接点のタイトリレーに積み替えたラッチングリレーを作り使用した

このアンテナカプラもバリコンは、サーボ機構を組み込みシャックからリモートコントロールしている。

参照: アンテナカプラのリモートコントロール化

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/index1/Remotecontrol/RemoteCoupler.htm

左の配線から右の配線に変更

壊れたラッチングリレー 自作の4回路2接点のラッチングリレー

壊れたラッチングリレーは、ジェニングス製で4個を譲って貰っていたが、これで3個壊れた。「USA製なんだから?」とAPPLE IIの時代から経験で妙に納得している。

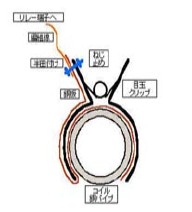

更に、このカプラのコイルは、直径6φの銅パイプで端子として目玉クリップを使っていた。2007年に制作していて、目玉クリップの「錆」が、目立ち接触不良が危惧された。そこで、0・1ミリ厚の銅板をハサミ込んで銅と銅が、接触するように改良した。最初は、同軸の網線をと試したが、広がりが大きく実用できないと判断して、手持ちのあった銅板を採用した。

コイルタップ端子 目玉クリップの概略(銅板でコイルに接触する)

さて、使っていた真空バリコンの最大容量は、「700pF」なのですでにサーボ機構を組み込ん在った1500pFの物に交換して見たところ、サーボアンプとモータの回転数の兼ね合いから、調整がクリチカルになり過ぎ、停止位置が不安定になって、悩みこんだ。

修理を終えて、調整中に気が付いたが、以前より同調がよりシャープに成り、アンテナ自身の使用周波数に対し帯域幅がかなり狭くなった事を実感した。これが、何を語っているのかと想像するにエレメントが細くなった事により生じたと思われる。

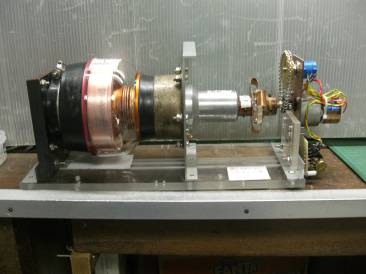

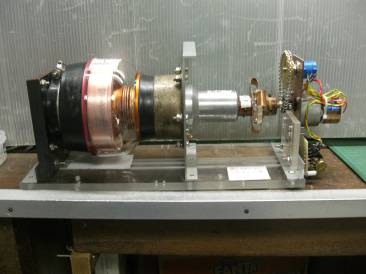

作って在ったサーボ機構を組み込んだ1500pFの真空バリコン。 落札した1000pFのVVCとブロアー

じゃーどうするか?。何気無くYahooのオークションを見ていたら、1000pFの真空バリコンと200Vブロアーのセットで¥1万円を下回る価格で出ているのを目付けた。真空バリコン単体でもほとんど¥1万円越えの価格なので運が良けりゃと割り切って「ポチ」と行ったら、送料込みで、¥1万円以下で落札出来た。ブロアーの使い道を考えよう!!!!。仕様から4CX-1000を10台程冷せる能力の代物。

コメット製の真空バリコンとオリエンタルのブロアーが、届いた。(この待ち時間のに2バンドカプラを整備した)

勇んで、真空バリコンの取付板の加工とサーボ機構の組み込みを始めた

手持ちの厚さ15ミリのベーク板を所定の寸法に切り出し、穴あけ加工となった。

加工物には不要なので、マスキングテープを貼ってケガキ線を引き、加工する。手作業の作業なのでこれで充分な精度となる。

駆動側の支持板は、直径50ミリ程の丸穴を開けなければならない。所定の直径より少し小さい円周上に数ミリの穴を数明け、それらを繋いで円周に仕上げるのがこれまでの定番の加工方法だった。しかし、これまでバリコンにサーボ機構を組み込む際、糸掛けのプーリーを制作して来た経験から予定寸法より少し大きな円のホルソーでくり抜いた方が、簡単だと気づき直径50ミリ程迄のホルソーをオークションで「ジャンク」と称する物を買ってあった物を使って見た。ばっちりだ!。くり抜いた穴の直径から少し小さい直径の円板も同時に加工できた。ここの所は、昨年、リニアアンプSB-2000DXの電源コンデンサーの交換でアクリル板に10ヶ所明けた際の経験からの作業。穴あけは、駆動側のみで良いのだが、事はついでと2枚共明けた。

ベーク板に組付ける 前面 背面 配線端子を銅板の帯で自作

組み上げた1000pF真空バリコン サーボ機構部分 自在継ぎ手も自作だ

このサーボ機構制作はは 「試作 タンク回路バリコンのサーボ化」を参照

maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/servo2_HP/servo2.html 2020.02.11 真空バリコンのサーボ化を追記

7月の中旬に隣家からの「テレビが、???」と言う連絡を受けてから3ヶ月半、やっと元に戻った。3台のアンテナカプラの整備という泥沼の蟻地獄から抜け出すことが出来た。

でも、落とし穴に落ちたままだ!!

資料を残そうとS-Macthアンテナカプラのコンデンサー容量とコイルのインダクタンスを測定して見た。余分な事をした。

1.86MHz 560pF 10μH

3.54MHz 218pF 9μH

7.14MHz 135pF 4μH

10MHz帯以上は、3・54MHzの2分の1の周波数で8分の5波長ダブレット(全長106m)と長大なエレメント長の為、このS-Macthアンテナカプラでは、明確な同調点が存在しない。不思議な事に、送信機を出たと所でのSWRは、28MHz帯迄実用範囲となっている。

以下の表は、2023.8.1のQROの前の測定。同日付けで1KW運用可能になったので試しに運用してみたが,1KWでも異常なし。

| 周波数 |

10.13MHz |

14.112MHz |

18.11MHz |

21.15MHz |

24.93MHz |

28.2MHz |

50.3MHz |

| SWR |

1.8 |

1.6 |

1.6 |

1.5 |

1.3 |

1.3 |

1.4 |

| 通過電力 |

80W |

200W |

200W |

200W |

200W |

200W |

90W |

参照:S-Macthアンテナカプラの製作 2021.08.16

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/s_macth/S-Macth.html

10MHz帯のみ、悪いが「CWは、忘却の彼方、彼方・・・・・」なので運用しないし、メインバンドを3・5MHz帯としているので何ら差しさわりは無い。

一応、試しにと14MHz、18MHz、21MHzの運用したことはある。国内は、出来た。それで充分!。

なんのこっちゃ! この3ヶ月半は?

いい方向に考えよう、手持ち3台のアンテナカプラを整備出来たんだ と

JA2EIB HomePageへ