三年前、このように書いた。

で、最近、これらの資料が手に入った。

まだよく調べていない。

が、PDFにはしたので、ここにアップしておく。

PDFファイルは二つ。

『聖体祭儀指針』は1967年の段階で言う。

「聖体を立って受けることは教会の『慣習』の一部である」

言ったように、私自身はまだよく調べていない。が、これらの資料を読んだ人から教えてもらった事を一つ書いておく。

それは、私が目を付けていた「第一の指針」と「第ニの指針」のことではなく、『聖体祭儀指針』のことである。それはその中でこう言っている。強調は私。

p.31

34 聖体拝領の方法

a 教会の慣習に基づいて,信者はひさまずいてでも,立ってでも,聖体を拝領することができる。

まるで、この指針が出た1967年当時、御聖体を立って受けることが「慣習」になっていた地域があったかのような口振りである。

英訳版やラテン語原文に於いても同様の言葉である。

|

34. The Way of Receiving Communion a) In accordance with the custom of the Church, Communion may be received by the faithful either kneeling or standing. |

|

34. De modo ad communionem accedendi. a) Secundum Ecclesiae consuetudinem, communio dari potest fidelibus vel genuflexis vel stantibus. |

しかし、1967年当時、御聖体を立って受けることが「慣習」と呼ばれるに相応しいレベルのものになっていた地域は、たぶん、この地球上、一つもなかったことだろう。(私は今までいろいろ調べて来たが、そんな話は聞いたことがない)

否、確かに、一部、それをやっていた所はあったかも知れない。あのアルフリンク枢機卿のような人が居たような場所では、である。そのような場所では、当時、それを実践して二年、三年と経っていたかも知れない。そして、人によっては、それを「慣習」と、「教会の慣習」と呼ぶのかも知れない!

『聖体祭儀指針』の署名欄にはこの人の名がある。

Annibale Bugnini

以下は蛇足。

でも、自分で言うのも何だが、大事なこと。

『聖体祭儀指針』のその箇所をもう少し長く引用しよう。

しかしそれでも、私は幾つか中略しないではおれない。

p.31

34 聖体拝領の方法

a 教会の慣習に基づいて,信者はひさまずいてでも,立ってでも,聖体を拝領することができる。(…)司教協議会によって定められた規定に基づいて,いずれかの方法を選ぶ。(…)信者は司牧者が指示する方法にすすんで従うべきである。

b (…)

立ったままで聖体を拝領する場合には,信者たちは行列を作って進み,(…)

私がなぜ幾つか中略しないではおれなかったかと云うと──人はよく「文章を読む時にはその “前後関係” をよく読まなければ」などといっぱしな事を言うけれども(いや、それ自体は正しいが)、私にはむしろ「人は文章の “前後関係” というものによってこそ容易に騙される」と思われるからである。「言葉と言葉の間に少しばかり印象のよい言葉を散りばめられると、人は容易に頷いてしまう」と。

私の言うことが本当かそうでないかを、あなたは自身を材料に、ここで一つの「言語的実験」あるいは「言語心理学的実験」をしてみることができる。次は、同じ箇所を中略なしで引用したものである。

p.31

34 聖体拝領の方法

a 教会の慣習に基づいて,信者はひさまずいてでも,立ってでも,聖体を拝領することができる。種々の状況,とりわけ場所の配置と聖体拝領者の数を考慮したうえで,司教協議会によって定められた規定に基づいて,いずれかの方法を選ぶ。聖体拝領が主の食卓で会食するすべての人の兄弟的一致のしるしとなるよう,信者は司牧者が指示する方法にすすんで従うべきである。

b 信者ひざまずいて聖体拝領をするときには,聖なる秘跡に対するその他の尊敬のしるしは必要とされない。ひざまずくこと自体が礼拝を表わしているからである。

立ったままで聖体を拝領する場合には,信者たちは行列を作って進み,秘跡の拝領の前に正しく敬礼することが強く勧められる。ただし,信者たちの行き帰りが混雑しないように,適当な時と場所でそれを行なう。

この文章を読む(と云うより、“読まされる” )あなたの目に、この文章は先程とは違い、少し「よい印象」を持ち始めなかったか?

> 種々の状況,とりわけ場所の配置と聖体拝領者の数を

> 考慮したうえで

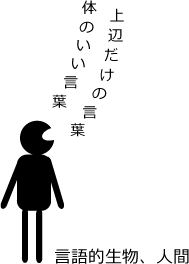

こういう言葉を読まされると、言語的生物である人間は言葉に釣られ、ほとんど自動的に、ほとんど一も二もなく、ここに「思慮深さ」を感じてしまうのである。「(細かいところまで)考慮したうえで」とあるので、この筆者に「思慮」と「細かい心配り」を感じるのである。

> 聖体拝領が主の食卓で会食するすべての人の

> 兄弟的一致のしるしとなるよう

第二バチカン公会議後の悪しき思潮に気づいている信者以外、誰がこの言葉に逆らえようか。「兄弟的一致のしるし」、これは多くの信者にとっては一も二もなく “よいもの” である。彼らは「どんな一見した善の陰にも悪の忍び込む隙はあるものである」ということを知らない。参考

> ただし,信者たちの行き帰りが混雑しないように,

> 適当な時と場所でそれを行なう。

このような即物的な「交通整理の注意事項」でしかないようなものでさえ、イノセントは信者たちの目には大層「典礼指導者たちの、私たち信者に対する細かく温かい心配り」と映るであろう。

|

もちろん、この世には「体のいい言葉」「上辺だけの言葉」だけがあるのというのではない。世界には、そしてもちろん教会にも、真に「よい言葉」も沢山ある。けれども、人間というものが往々「言葉」というものに油断が多いということは余りにも確かだ。いつかも言ったけれども、言語的生物・人間にとっては、言葉は、それが言葉であるというだけで一定の「催眠効果」を持つのである。

「罪の概念は中世の哲学が聖書の内容を悲観的に解釈したものである、という考えを徐々に刷り込むことによって」