以前紹介したユダヤ教徒たちの食事の風景

Jewish Journeys: Making Shabbat - YouTube

Jewish JOG: Hamotzi -- Blessing Before Eating Bread - YouTube

確かにこれらは「食事の風景」である。

しかしながら、カトリックを見てみよう。

再び具[クー]神父様の『典礼と秘跡のハンドブックI』から。

p. 59

公会議以降の典礼刷新は、いわゆる「祭儀的」な中世のミサ理解に対する反省から出発した。十九世紀初頭から活発になった文献の歴史的研究は、聖書と古代文献を客観的に提示し、キリスト教の典礼が「祭儀的な要素だけではなく、食卓的な要素をも持っている」ことを明らかにしたのである。それゆえ、刷新運動は、ミサのもつ食卓的な交わりに力点をおいたのである。

そう、それが私たちの共通理解の一つである。(上の流れが「いい」「悪い」は別にして)

しかし、それにしては──妙である──私たちの現在の御聖体拝領の有り様はチッとも「食事の風景」には見えない。

無音

いや、確かに「食べて」いるから、「これは食事の風景である」と言い張れば言い張れないこともないかも知れない。しかしそれでも、これは「食事らしい食事」とは言えない、到底言えない。これは「立ち食い」「歩き食い」の類である。私はたぶん、こんなことを高校生の時にもやったことがない(今の高校生とは少し違う)。私たちは何故、これをまともな「食事の風景」「食卓的な風景」と考えることができるのだろうか。未信者の目にも決してそうは映らないだろう。

補足)「高校生の時にもやったことがない」と言ったのは、つまり公共の場では。立ち食い蕎麦以外は。

「今の高校生とは少し違う」と言ったのは、不適切だったら謝るが、今の原宿あたりを歩く学生をイメージしてのこと。

不思議なことに、第二バチカン公会議前の御ミサ(聖伝の御ミサ)の方が遥かに「食事」「食卓」そして「会食」のイメージに近い。

無音

|

|

第二バチカン公会議後の典礼改革をやった神父様方は、御ミサを司祭と会衆が向かい合う「対面式」にすることを以って御ミサの「食卓性」を曰く “回復” なさったわけだが、肝心の「御聖体拝領」の場面でこれほど「食卓的」に見えないというのは不思議である。

“しるし” の問題に敏感な「典礼の意匠係(デザイナー)」である筈の典礼学者さんたち、そうは思いませんか?

以前、「片手の指で御聖体を取り上げる」という単純な動作に「うやうやしさ」を付け加えて「片手の指で御聖体をうやうやしく取り上げる」などと作文することは「言葉の安直な使用による非現実的な現実の創出」であるということを書いたが、それに今回の「御聖体を立ち食いさせている」ことを付け加えるなら、第二バチカン公会議後の典礼改革はかなりデタラメ的なものであること、デタラメ的な “造形” であることが分かるというものではないか。

補足

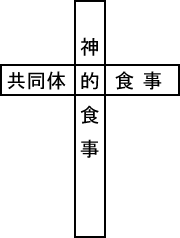

私は、通常は「ミサは食事」という言い方には反対である。何故なら、その言い方で現代の司祭方が、人間の横のつながり(共同体性)だけを──殆どそれだけを──強調したミサ観を提示するからだ。いわゆる「共に囲む食卓」。

しかし、「神的食事」という意味で「ミサは食事」と言うならば、私はその言い方を受け入れる。

|

つまり、こういう感じなら、受け入れる。 |

|

|

|

|

でも、こうなっちゃ駄目だよね。 「こうなっていない」などという主張は通じない。こうなっているからこそ、「立ち食い」「歩き食い」の類にも平気になっているのだからね。 |

「罪の概念は中世の哲学が聖書の内容を悲観的に解釈したものである、という考えを徐々に刷り込むことによって」