|

確かに、上の表題は少々ニュアンスを欠く言い方かも知れません。 しかしそれでも、大いに「当たらずも遠からず」のものなのです。 「インカルチュレーション」とは実質的にそれなのです。 |

(前回の続き)

つまり、信者の間に次のような声が聞こえるけれども、

跪かせない理由は何? ..新参者

2015/08/12(水) 10:41 No.2250

どうして跪いてはいけないのか私は理由が分かりません。跪くことはきわめて聖書的教会的な自然な動作で長年にわたってしてきたことです。(…)

そして私はこの声にもちろん共感するけれども、しかし同時に、ごめんなさい、「いまいち分かっておられないのでは?」とも思うのです。

つまり、私はこの書き込みをされた方にこう言いたいのです。「インカルチュレーションってそもそも未信者のためのものですよ」

インカルチュレーション。その考え方は「日本人にとって」とか「日本に固有の文化にとって」とかいう言葉の下に言われることが多いものです。そして、私たち日本人のカトリック信者も確かに「日本人」ではあるわけです。だから私たちは「インカルチュレーションという考え方の中で確かに私たち信者のことも考えられているだろう」と考えるのです。──しかし、それは或る種の「錯覚」です。「言葉という気の抜けないもの」による錯覚。

実際には、或いは現実的には、「日本人にとって」とは「日本人の未信者にとって」という意味です。「日本に固有の文化にとって」とは「日本の未信者の感じ方にとって」という意味です。

時には右のように提示されることもあります。「うちの教会のミサ」。このように言われると確かに私たちは「これは私たち自身のことでもある」という印象を持ちます。しかし、それは錯覚です。何と云うか、こういう打ち出し方は、カトリック信徒が司祭もろとも「伝統の外」に出て、自由に考え始めるようになってしまった後の世界に於いて言われていることです。「『日本人』ということでは、信者と未信者の別は大して無い」という考えの《枠組み》の中に "移動させられて" しまった後の世界に於いて言われていることです。私たちがそのような世界の住者になってしまってから言われていることです。そして人間というものは、一度そのような考えの《枠組み》に取り込まれてしまうと、なかなかその《枠組み》自体については考えられなくなってしまうものです。与えられた《枠組み》に取り込まれないで、そのものの「本質」を見定めるにはどうしたらいいかと云えば、やはり議論の初発を、出発点をよく見直してみることだと思います。その種の議論の幾つかを、私は以前集めました。彼らの理由

すると、そこにある文脈はどれも「福音宣教のため」という視座から言われているものであることが分かります。それは次のようなものです。

|

① |

私たちは「福音宣教」しなければならない。「より効果的な福音宣教」を目指さなければならない。 |

|---|---|

|

② |

ところで、「福音宣教」とは「未信者」を相手とするものである。 |

|

③ |

だから、もし教会の中に「未信者」が大いなる違和感を感じるものがあるならば、私たちはそれを取り除かなければならない。 |

だから、これは現実的に言えば「信者の排除」の過程なのです。「信者の感性の排除」の過程。もっと言えば「従来的な信者の感性の排除」の過程。だから、上の投稿者さんのように「跪くことはきわめて聖書的教会的な自然な動作で、信者が長年にわたって…」云々と言っても駄目なのです。顧慮されないのです。ほとんど顧慮されません。

「福音宣教のため」

その文脈を最も鮮やかに分かり易く出してくれているのが(むしろ感謝)カトリック新聞の元編集長です。

だから、「インカルチュレーション」とは「教会の典礼を初めて見た日本人」の目さえ気にするものなのです。と云うか、今の「さえ」という強調は要らないぐらいのもんです。それはまともにそれなのですから。

前回の「小説」仕立ての物語から。

しかし、日本ではおみどうに入るのには(片膝をつくのは)、それはちょっと、あの、ほかの人が見ると、ちょっと異様に思うよと。(…)ひざまずくっていうのは、なんか、向こうの習慣でね、日本の一般人にとっては、あの、なんて言うんですか、あの、異常な感じを与えるでしょうと。一般人だよ、信者でなくね。

神父様方の中にも、ここにある「異様」「異常」と云う言葉を極端過ぎると思う人が居ることでしょう。しかし、それは大きなことではありません。何故なら、前回も言ったように、それらの言葉を「異質」とか「馴染みのない」とか云った言葉に入れ替えるだけで、上の言葉は「インカルチュレーション」を愛する(信じる)全ての神父様方のものになるからです。

ですから、このような↓抽出は本質を外していないのです。

が、文脈に少し付け加えましょう。

神父様方はもちろん、下の ④ を忘れないことでしょう。

|

① |

私たちは「福音宣教」しなければならない。「より効果的な福音宣教」を目指さなければならない。 |

|---|---|

|

② |

ところで、「福音宣教」とは「未信者」を相手とするものである。 |

|

③ |

だから、もし教会の中に「未信者」が大いなる違和感を感じるものがあるならば、私たちはそれを取り除かなければならない。 |

|

④ |

ただし、それはもちろん、それを取り除いても天主の教会が傷つかない場合に限る。 |

しかしそれでも、私は「それが何でしょう」と言いたいのです。こんなものはただ "言葉上の正しさ" です。と云うのは、今まで見てきたように、もし神父様方がその心の奥で、裏で、次のグループに属する人たちだったら、全体はどうなるでしょう?

或いはまた、「罪の概念は中世の哲学が聖書の内容を悲観的に解釈したものである」(参照)と信じていたら?

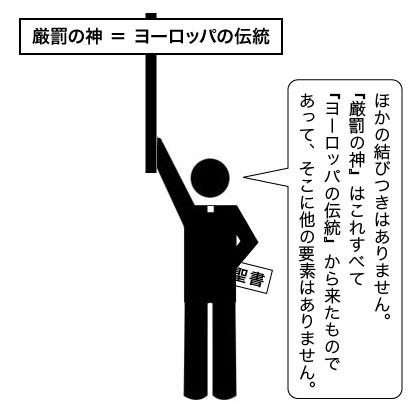

すなわち、こんな態度だったら?

もし神父様方がこんなんであれば、たとえ ① から ④ までが "言葉上の正しさ" を持っていたとしても、それがいったい何の役に立つでしょうか?