日月星の文化財

|

|

日月星の行事や信仰とかかわりの深い社寺あるいは遺物などは、私たちの身近なところで意外に多く遺されています。なかでも近世を主体に

造立された石造遺物は、もの言わぬ信仰の語り部として貴重な存在です。現在では、暮らしや環境の変化によって散逸したり、破壊された

ものも相当数あるものと推測されます。しかし、そこに表現されたさまざまな像容や文字などから、実にたくさんの情報を得ることができる

のもまた事実です。それは、当時の人びとが行事や信仰をとおして太陽や月や星をどのようにとらえていたかを理解する重要な手がかりを

与えてくれるものです。また、私たちが何気なく参拝に訪れる寺院や神社のなかにも、太陽や月あるいは星にかかわる神を祀っている場所が

あるかもしれません。ここでは、現地調査による記録を紹介しながら、文化財としての意義などについて考えてみたいと思います。

|

月待の石造物

2020/11/25

|

|

民間信仰としての月待は、二十三夜待を主体に全国各地で行われてきました。日待や庚申などの信仰と習合した事例もみられ、

一部で多様化された側面をのぞかせています。 こうした信仰に対する供養などを目的とした石造遺物は、中世以降に出現し始め、近世に入ると信仰の大衆化と相俟って、 いわゆる月待供養塔が数多く造立されるようになります。ただし、関東など一部の地域では、念仏信仰や地蔵信仰、産神信仰など との習合によって本来の月待とは性格を異にした習俗も隆盛し、それらにかかわる石造物は相当数みられます。ここでは、月待の 実態が認められない事例も含めて、紹介することにしましょう。 ◇◇◇ 石造物の変遷

【月待板碑】

【月待五輪塔】

月待供養の五輪塔

【月待供養塔】

月待供養の石塔

《近世以降》一般的に、石造物に"〇〇夜(待)供養"とあるものを総称して月待供養塔としていますが、これらがすべて実際の月待

信仰とかかわりがあったかどうかは明らかではありません。月待板碑や月待五輪塔などの後をうけて、主に近世から大正時代にか

けて造立されましたが、西日本には少なく、東日本から北日本に多くみられるものの、分布密度は地域によって大きな差があり

ます。

◇◇◇ 月待の形態と月待塔

【十五夜塔】

【十六夜塔】

【十七夜塔】

【十八夜塔】

【十九夜塔】

【二十夜塔】

【二十一夜塔】

【二十二夜塔】

【二十三夜塔】

二十三夜塔にみられる月の形 ※〈A〉、〈B〉が一般的な傾きを示し、条件次第で〈C〉、〈D〉のように水平にみえることが あります。また、月齢という点では〈C〉の事例がもっとも二十三夜月に近い表現です。

【二十六夜塔】

【その他】

像容塔の主な形態 ◇◇◇ 石塔の造立と課題

【造立の実態】

【月待塔をめぐる課題】 |

月待の社寺

2018/10/21

|

◎ 月待信仰の場所 ◎関東地方では、実際に月待行事が営まれたとされる建造物が各地にのこっています。そのほとんどが二十三夜待の主尊とされる勢至菩 薩を祀り、地元では三夜様、三夜堂、勢至堂などと呼ばれています。都市部には少なく、一般的に丘陵地から山地部の東または南の方角 が開けた場所に建立されているのは、月の出を拝することと深いかかわりがあるためと推察されます。 一方、月読尊を祀る神社も各地に存在します。神仏混交の時代には、他の神仏を含めてこれらの多くが同じ境内で祀られていたようで すが、いずれも「三夜さま」と称して信仰されてきました。それが、明治時代の神仏分離政策によってそれぞれ単独の寺院あるいは神社 となって現在に至っている事例が多くみられます。 いわゆる月待堂と呼ばれるものは、そうした勢至菩薩あるいは月読尊を祀った小規模な堂あるいは社殿で月待の行事が行われてきた痕 跡を遺す建物をさします。各地で近世以降に造立された二十三夜の石塔は、その多くが文字を刻しただけのタイプですが、造立された場 所等から信仰の対象をある程度判断することが可能です。つまり寺院の境内や月待堂の周辺にあれば勢至菩薩が、また地域の鎮守や氏神 様などにあれば月読尊がその対象とみられます。一部には「二十三夜」よりも「月読尊」の石塔が濃密な分布を示すところがあり、こう した地域では神道系の月待信仰がさかんであったと推測できます。ただし本来の月待、つまり二十三夜待の本質は勢至菩薩や月読尊より も月そのものにあったとみるのが適切でしょう。したがって、二十三夜堂などで月待を行ったのは、仏教や神道とのかかわりが深くなっ た以後のことと考えられます。それ以前は、屋外で東方が開けた適当な場所が選ばれていたでしょうし、おそらくそうした場所では月待 塔が造立されたケースも想定されます。 それは、二十六夜待において顕著に表れています。その昔、江戸の六夜待は海岸沿いか高台が舞台でした。当時の様子を記した史料に よれば、物見遊山も含めて多くの人出があったことがわかります。しかし、内陸の山間部では近郊の山などに登って月の出を待つことに なります。関東地方でいくつか知られている 二十六夜山 は、その典型的な事例です。 |

現存する二十三夜堂

※[上左]群馬県みなかみ町の二十三夜堂 / [上右]埼玉県小川町三夜堂内部

※[下左]東京都杉並区の

三夜堂扁額 / [下右]千葉県沼南町の新しい三夜堂

◎ 各地の月待堂・月待神社 ◎

これまでの調査内容を関東地方を中心にまとめました

|

|

栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 |

| 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |

|

《 茨城県 》曹洞宗萬年山大洞院境内の参道脇にある小堂で、地元では「二十三夜堂」と呼ばれて います。中に祀られているのは勢至菩薩ではなく、高さ約2㍍に及ぶ石造の地蔵菩薩 で、月待と地蔵信仰の結びつきを示す事例の一つと考えられます。少なくとも20~30 年前までは近郷近在から人びとが集まって霜月三夜(旧暦)の行事が行われていたよ うです。 【所在地】稲敷郡河内町中金江津 【創 建】(不明) 【本 尊】地蔵菩薩(石造) 【扁 額】(なし) 【行事等】過去に「霜月三夜さま」の行事あり◇ 日立二十三夜尊 〔TB02〕 日立駅前から続く商店街の外れに「二十三夜尊」と刻まれた入口があり、その20㍍ ほど奥に勢至堂があります。また右手には「夢枕子育観世音大菩薩」と墨書された小 堂もあり、三夜尊と何らかの関わりがあるのかもしれません。現在も参拝に訪れる人 がいるようです。 【所在地】日立市鹿島町 【創 建】明治初期 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】二十三夜尊 【行事等】毎月二十三日(旧暦)が縁日◇ 二十三夜尊 〔TB03〕 大子駅から数分の本町通りにある通称"百段階段"の途中にあります。この階段は十二 所神社の参道で、入口にはその鳥居が建ち、月待ち堂の脇には同神社の神灯もあって これがよい目印です。堂内には、高さ1㍍程で板葺き屋根の古い社が収められ、そこ に新しい勢至菩薩像が祀られていました。しかし、古い社殿や堂の前に遺された神灯 の一部と思われる石の存在などから、おそらくかつては月読命が祀られていたものと 推測されます。数十年前には、確かに月の出を待つ行事が行われていたことを確認で きましたが、現在は年に一度昼間にお参りするだけの行事となっています。 【所在地】久慈郡大子町本町 【創 建】(不明) 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】二十三夜尊 【行事等】毎年八月二十三日(新暦) |

| ※ここで 地域メニューへもどる |

《 群馬県 》旧月夜野町の住宅街の外れにひっそりと建っています。現地調査で偶然に見つけたも のですが、聞き取り調査ができず詳しいことはわかりません。堂のすぐ近くに、昭和 4年に造立された「供養塔」があり、おそらく月待供養の石塔ではないかと思われま す。また、堂の裏手には小高い場所があって、南東の方角を中心にすばらしい眺望を 得ることができます。月の出を拝するには絶好のロケーションといえるでしょう。 【所在地】みなかみ町月夜野 【創 建】(不明) 【本 尊】(不明) 【扁 額】二十三夜堂 【行事等】(不明) |

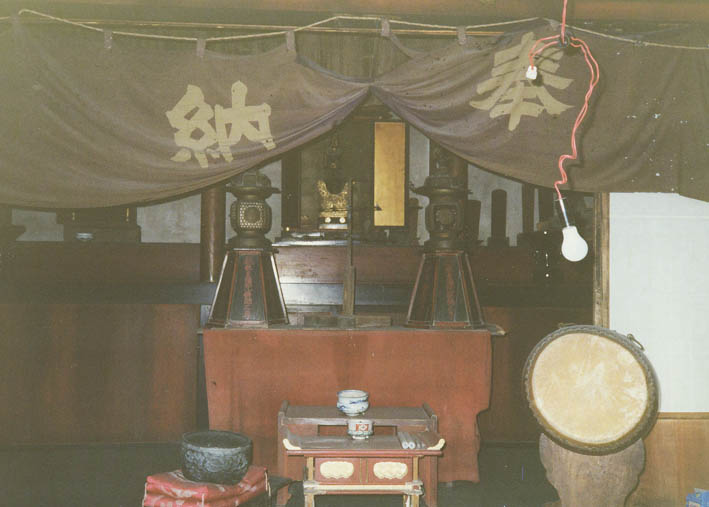

| ※ここで 地域メニューへもどる |

《 埼玉県 》旧入間郡名栗村の名郷から山伏峠に向かう途中の集落にあります。堂は車道から少し 入ったなだらかな傾斜地に谷を見下ろすように建っています。近世末期の再建と伝え られていますが、その要因となった火災のために古文書類を遺失したため詳しいこと はよくわかりません。少なくとも30年ほど前には「三夜さま」と呼ばれる祭りが年に 2回行われていました。 【所在地】飯能市名栗 【創 建】(不明) 【本 尊】勢至菩薩、薬師如来 【扁 額】(なし) 【行事等】かつての祭礼は1月23日と8月23日の年2回◇ 勢至堂(三夜さま) 〔TS02〕 比企郡小川町の秩父往還道から少し入った白山神社に隣接する寺院が地元で「三夜さ ま」と呼ばれ、本堂に向かって左手の小堂が勢至堂となっています。堂内には、二十 三夜の銘が入った奉納幕が張られ、太鼓や鉦なども確認できます。少なくとも20年ほ ど前にはまだ二十三夜講が営まれていたようですが、内容的には昼間の行事で月の出 を待つことはありませんでした。 【所在地】比企郡小川町増尾 【創 建】(不明) 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】勢至堂 【行事等】かつて10月23日(新暦)に三夜さまの講あり◇ 勢至堂 〔TS03〕 比企郡滑川町の勢至堂で、道路をはさんだ向かい側には月輪神社があります。堂とい っても大きく立派な建物で、地域の人びとの篤い信仰心が窺われます。境内には、坂 戸の商人によって昭和2年に造立奉納された「二十三夜大勢至菩薩」の石柱がありま すが、いわゆる月待塔ではなく記念碑的な意味合いを強く感じます。 【所在地】比企郡滑川町月輪 【創 建】建久七年伝、現建物は嘉永二年の再興による 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】(不明) 【行事等】1月、4月、10月の各23日(新暦)が縁日◇ 二十三夜堂 〔TS04〕 昭和35年頃まで、桜沢の山崎地区にあったのが茅葺き屋根の旧二十三堂で、現在は地 区の自治会館が建っています。新しい堂は同じ敷地内にありますが、たいへん小さく 本尊とともに道具類を収蔵しています。中には勢至菩薩を収めた厨子があり、こちら は立派な造りです。扉には種子「サク」と二十三夜の月をあしらった飾りが施されて いて、このような装飾デザインはあまり類例がないのではないかと思われます。その 後1992年に「二十三夜のまつり」が復活していますが、この地区ではもともと二十二 夜待信仰が主流であり、したがって月の出を拝するのは二十二夜、つまり旧暦22日 夜に実施されます。これは一種の前夜祭として位置づけられており、二十二夜待と二 十三夜待の関係を示す貴重な事例となっています。 【所在地】大里郡寄居町桜沢 【創 建】現在の堂は昭和35年改築 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】二十三夜堂 【行事等】11月23日(新暦)に二十三夜のまつり◇ 二十三夜堂 〔TS05〕 寄居町の市街地から小川町方面へ八高線沿いに山間に入ったところが西ノ入地区で、 そのなかの一つの谷筋に栃谷集落があります。二十三夜堂は小高い場所に南東方向を 向いて建ち、裏手は墓地になっています。堂内は荒れていて本尊等はありませんが、 わずかに往時の面影を偲ぶことができます。入口から南東方向を眺めると、緩やかな 森の稜線が続いているものの、月の出を拝するのに大きな問題はなさそうで、おそら くかつては地区の人びとがここに集まり、月待をしていたことでしょう。 【所在地】大里郡寄居町西ノ入 【創 建】(不明) 【本 尊】(不明) 【扁 額】(なし) 【行事等】(不明) |

| ※ここで 地域メニューへもどる |

《 千葉県 》手賀西小学校の西側にあり、もともと吉祥院の寺域と伝えられています。堂は近年完 成したばかりの新しい建物で、現在も熱心な信仰があるようです。中には三日月の形 をあしらった小さな厨子が置かれていますが、本尊は確認できません。また、堂に向 かって左側奥に二十三夜の文字塔(造立年月は不明)があります。ただし、堂自体は 西向きに建ち周辺も傾斜地となっていて眺望はほとんどありません。実際に月を拝し たところは別な場所であったと推測されます。 【所在地】柏市昭南町泉 【創 建】(不明) 【本 尊】(不明) 【扁 額】二十三夜堂 【行事等】(不明)◇ 二十三夜神社 〔TC02〕 片貝漁港の北、作田地区にある小さな神社です。地元では月読神社あるいは三夜さま とも呼ばれていますが、どのような行事が行われているのかわかりません。ただ、数 十年前までは旧暦の毎月23日に三夜講がありました。当日は月読尊が描かれた掛軸を かけ、全員で飲食を共にしながら月が上るのを待ったということですから、月待信仰 のさかんな土地であったことがわかります。おそらく、かつてはこの神社で月待が行 われていたものと考えられます。 【所在地】山武郡九十九里町作田 【創 建】(不明) 【祭 神】月読尊 【扁 額】(なし) 【行事等】(不明)◇ 二十三夜の社 〔TC03〕 JR久留里線久留里駅周辺に広がる住宅街の奥に小中学校があり、その裏山にひっそ りと建っています。正面の破風部分には月の彫刻がみられ、建物の周辺には手水石や 石祠などが散在していることから、もとは神社として建立されたものと思われます。 中には小さな社があり、既存資料によれば木花ノ佐久夜毘売命を祭神としているよう です。すぐ近くに浅間神社や木花ノ佐久夜毘売命の石塔があることから、久留里の月 待については浅間信仰との結び付きが推測されます。街中での聞き取りでは、かつて すぐ近くにもう一つの小屋(こちらが本来の月待堂か)があったそうで、主に中町地 区のお年寄りが中心となって月待をしていたとのことでした。 【所在地】君津市久留里 【創 建】(不明) 【祭 神】木花ノ佐久夜毘売命 【扁 額】二十三夜 【行事等】過去に月待行事の伝承あり |

| ※ここで 地域メニューへもどる |

《 東京都 》杉並区の日蓮宗日圓山妙法寺境内に建つ堂で、入口に立派な扁額が掲げられています。 都内とは思えぬ静かな環境のなかにあり、かつては人びとの篤い信仰に支えられてい た様子が窺えます。「二十三夜堂縁起」という案内板によれば、縁結びと財運に霊験 あらたかとのことで、現在も多くの参拝者があるようですが、境内で実際に月の出を 拝める場所はなさそうです。 【所在地】杉並区堀ノ内 【創 建】(不明) 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】二十三夜堂 【行事等】(不明) |

| ※ここで 地域メニューへもどる |

《 その他の地域 》武田信玄の菩提寺として知られる恵林寺の近くにあり、近年改築されたものです。聞 き取りができず詳細は不明ですが、改築前の調査資料によれば、地元のT家によって 明治26年に再建されたもので、個人の所有でありながら広く地域に根差した信仰の拠 点として重要な存在であったようです。また、かつては毎月23日夜に祭りが行われて いたという地元住民の話が紹介されています。 【所在地】山梨県甲州市小屋敷 【創 建】(不明) 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】なし 【行事等】(不明)◇ 二十三夜尊 〔TW02〕(福島県) 小高い場所にある小堂は、地元で「二十三夜尊」と呼ばれています。旧正月の23日が 例祭日で、かつては船主の奥さんたちが熱心に信仰していたようです。堂内には茨城 県水戸市の二十三夜尊から分祀したと考えられる勢至菩薩(石造半浮彫立像)が祀ら れ、この地域の人たちは今でも水戸市やいわき市平地区にある二十三夜尊に参詣して いますが、実際に三夜尊の行事として月待ちが行われていたかどうかは不明です。 【所在地】福島県いわき市江名 【創 建】(不明) 【本 尊】勢至菩薩(石造) 【扁 額】なし 【行事等】(不明)◇ 二十三夜堂 〔TW03〕(宮城県) 杜の都として知られた仙台の中心部にほど近く、ビル街の一角に位置しています。 案内板によると本来は天台宗の寺院で「賢聖院」といい、地元では「二十三夜さん」 の愛称で親しまれているようです。かつては、本尊勢至菩薩立像の縁日である旧暦 23日に人びとが集まり、勤行・飯食を行いながら月の出を待つ二十三夜講を行って いたとのことですが、現在は毎月23日が縁日となっています。 【所在地】宮城県仙台市青葉区 【創 建】1069年(1380年中興) 【本 尊】勢至菩薩 【扁 額】二十三夜堂 【行事等】(不明) |

| ※ここで 地域メニューへもどる |

月待と地理

2020/05/25

|

|

関東を中心とした周辺地域では、二十三夜待をはじめ十九夜待、二十二夜待、二十六夜待などの月待行事が盛んでした。

これらの供養を目的に造立された月待塔は地域によって夥しい基数に及び、実際に月待を行っていた社寺や堂宇も各地に

遺されています。しかし、少し視線を変えると信仰の証を示すものは他にも見出すことが可能です。 ここでは、地理的な視点から地名や自然物、構造物などについて、月待に縁のある呼称を紹介します。

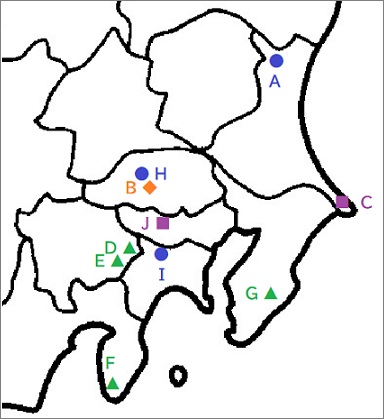

月待の地理的呼称分布

● 月待の滝〈A〉

[左]大生瀬川と月待の滝 /[右]大子町内の三夜尊

◆ 二十二夜橋〈B〉

山間の川にかかる二十二夜橋

■ 三夜尊入口〈C〉

三夜尊入口のバス停

▲ 二十六夜山〈D・E・F〉

[左]都留市二十六夜山山頂 /[右]秋山村の二十六夜塔

▲ 二十三夜山〈G〉

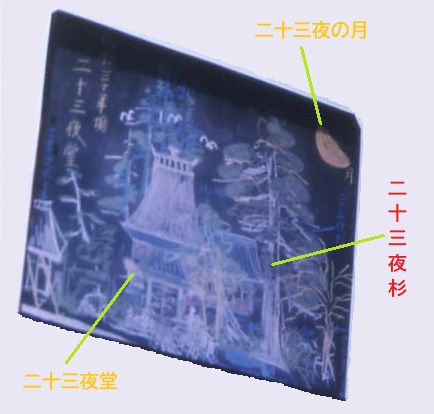

● 二十三夜杉〈H〉

三夜堂と二十三夜杉の絵

● 二十三夜坂〈I〉

■ 十八夜前〈J〉

|

二十八宿の石灯

2020/02/25

|

|

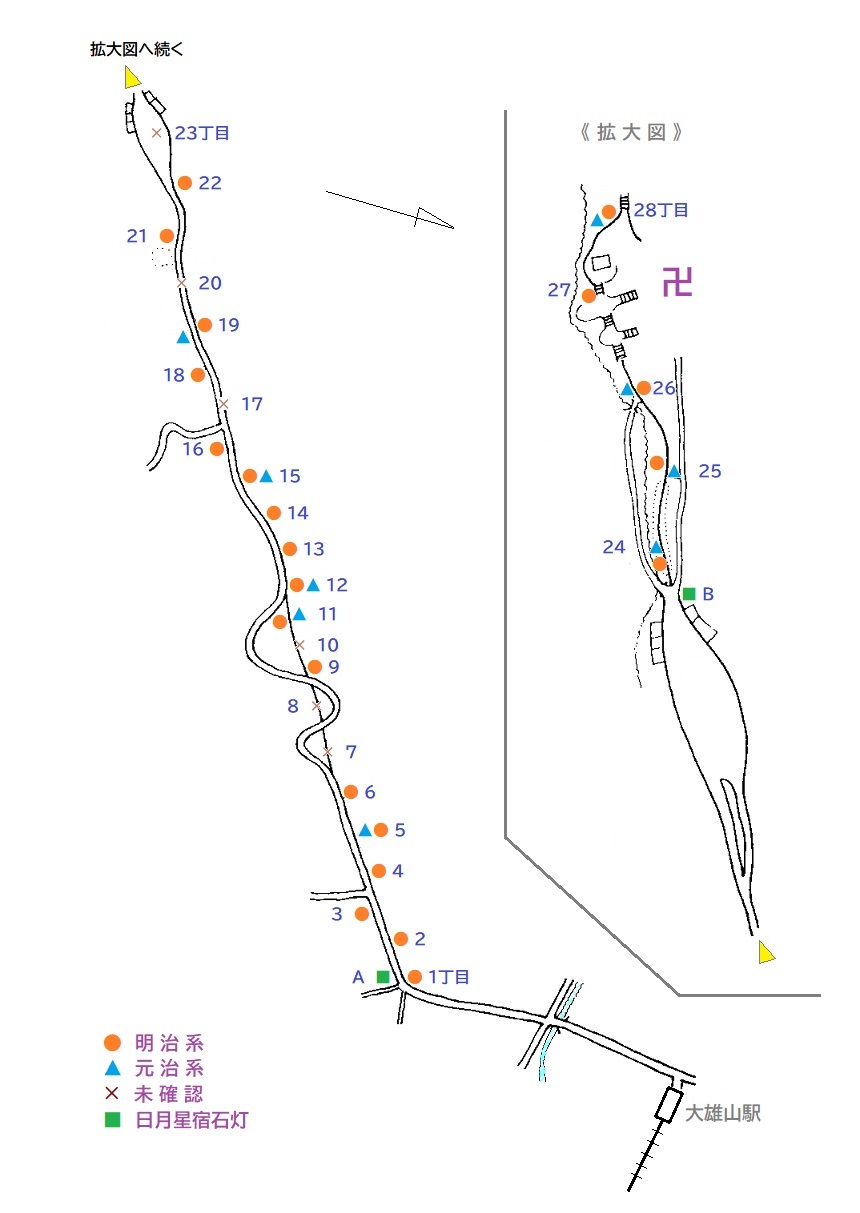

【星宿を辿る道】 神奈川県南足柄市の曹洞宗寺院、大雄山最乗寺の参道に、二十八宿の星宿名と距離(丁目)を刻した石灯があります。二十八宿と いえば、奈良県明日香村の高松塚古墳やキトラ古墳の壁画に描かれていた星として話題になりました。それは、中国などで古代に 体系化された星座であり、形を変えながら星空を周期的に移動する月の運行を把握する目的で、天の赤道付近の領域を不均等に区分 したものです。密教では、北斗七星や九曜、十二宮などとともに星曼荼羅として描かれるなど、星供の対象としても知られた存在 でした。 石灯は「角(かく)一丁目」から「軫(しん)廿八丁目」までの各石灯を辿ることで信者を最乗寺へと導いてくれる道標でもあります。 これらは、同寺院の信者らが結成した講中によって寄進されたもので、江戸期(元治元年)と明治期(明治40年)の2回にわたって 設置されました。 しかし、1982年と翌年の調査では、元治系で10基、明治系も22基の確認にとどまり、特に箕(き)七丁目、斗(と)八丁目、 女(じょ)十丁目、胃(い)十七丁目、觜(し)廿丁目、鬼(き)廿三丁目の六つの宿については、いずれの系統も所在が不明でした。 確認できた石灯の中にも、一部が土中に埋没したり、倒伏あるいは火袋部分が欠損するなど、貴重な文化財であるにもかかわらず保全 管理については決して良好とは言えない状況であったのです。幸い、その後の整備により、元治系では2基が発見されて12基となり、 明治系でも4基が復活し、残る胃宿と觜宿については1990(平成2)年に再建されました。詳細については、 《二十八宿石灯の保全状況推移》を参照してください。

大雄山二十八宿石灯の分布略図

【最乗寺の祭事と星宿灯】

1982年当時の廿八丁目石灯籠と日月星宿灯

【二十八宿の信仰】

1982年当時の参道の様子

|

二十六夜山

2021/05/25

|

|

二十六夜待は、旧暦二十六夜の月を対象とした行事です。近世には、江戸の六夜待として隆盛を極めた時期がありました。ただし、

その実態は月に対する信仰というより、遊興目的のイベント的な行事であったようです。一方、地方における六夜さまは、二十三夜

待のような信心深い行事が一般的でした。二十六夜待の主尊は愛染明王で、特に染色や養蚕などと深いかかわりをもつ人びとにより

篤く信仰されていたのです。 平地では、海辺や小高い場所から月の出を拝することができますが、山間地の場合は東方を見渡せる高所へ登る必要があります。 したがって、その地域においてたまたま眺望の良い場所として選ばれたのが二十六夜山であり、信仰の証としてその名を後世に残し たものと考えてよいでしょう。しかし、地域共有の行事とはいえ標高数百㍍の山頂に立つためには、それなりの時間と体力が必要で あり、誰もが参加できたというわけではありません。そうした苦労を覚悟のうえで登られた山であるがゆえに、二十六夜山という地 域固有の呼称が生まれたのではないかと推察されます。なお、山上で月の出を待つ間は念仏などの行事が行われ、それぞれに地域の 特色が表れていて興味深いものがあります。 現在知られているのは、関東周辺域に限られており、山梨県南部の2ヵ所と静岡県伊豆半島西部の1ヵ所となっています。

【山梨県南都留郡秋山村】

秋山村の二十六夜山

【山梨県都留市】

都留市の二十六夜山

【静岡県賀茂郡南伊豆町】

〈左〉南伊豆町の二十六夜山頂上 /〈右〉薄明の二十六夜月

|

日食供養塔

2021/05/25

|

|

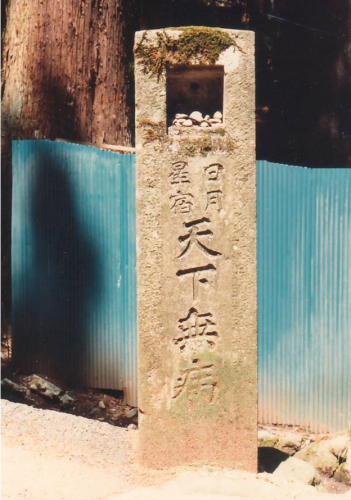

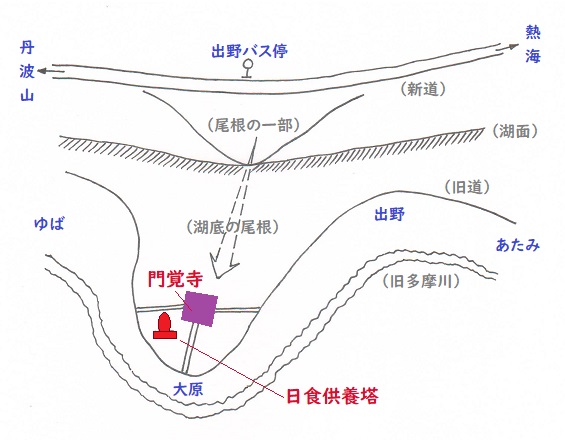

東京湾に注ぐ多摩川上流の小河内ダム(奥多摩湖)脇の広場には、全国でもめずらしい日食供養塔があります。この貯水池は、東

京都の水道用水確保のため1957(昭和32)年に完成したダム湖で、計画から26年の歳月を要しています。ダムの建設に伴って土地や

家屋を失い、移転を余儀なくされた人びとの暮らしぶりや心情については、『日蔭の村』(石川達三著)に詳しく綴られていますが、

そうした暮らしを支えてきた多くの習俗や慣習、行事なども水没の憂き目にあいました。民俗文化財の一部は、集落の移転とともに

移設され、保存されたものもあります。その中の一つが、日食供養塔です。 この石塔についての詳しい状況は知られていませんが、これまでの断片的な証言等を整理すると、その足取りが見えてきます。ま ず、造立されたのは1799(寛政11)年11月で、旧原村にあった門覚寺の参道でした。現在は、出野というバス停の近くに湖底へと続 く尾根があり、その終端は旧多摩川が大きな弧を描いていたところで、川面から20㍍ほどの高さにあった旧道を挟んで寺や民家が並 んでいました。 ところが、1882(明治15)年の大火によりほとんどが焼失してしまい、誰もが自宅を再建するのに精一杯の状況で、寺の再建はと うとう実現されませんでした。やがてダム建設が始まると、遺された日食供養塔を含む石塔類は、1955(昭和30)年に引き上げられ、 河内の寺に移されたようです。供養塔の造立には、門覚寺が何らかの関与をもっていたことが考えられますが、そうした経緯を示す 史料は見あたりません。

門覚寺周辺略図

供養塔は、高さ約 115㌢の自然石で、上部に日輪を刻み「日食供養塔」と彫られています。案内板によれば、日食を社会異変の前兆

とみて供養したものとされており、天文現象としての日食を供養したものと解釈できます。月食なども含めて、当時の人びとが非日常

的な天文現象に対して抱いた素朴な思いは、多くの場合これを凶事とみるのが一般的です。この地域の伝承にも、日食や月食は、太陽

あるいは月が人間の身代わりとして病気になったとする見方が色濃く表れています。しかし、そのことだけで、わざわざ供養塔を造立

したとは考えにくいのではないでしょうか。類似の伝承は他の地域にも広く分布していますので、この地以外にこのような石塔がみら

れないということは、やはり複合的な要因があったと考えるのが適切でしょう。

皆既日食と日食供養塔

|

星 見 石

2018/01/27

|

|

【八重山の稲作と星】 八重山地方に星見場(星を観測する場所)が設けられたのは、17世紀後半の時代と考えられています。多くの星見場で 観測に使用する石が設置されたようで、星見石と呼ばれます。現在、星見石あるいは類似の機能を有する遺物として 存在が確認されているのは、石垣島、竹富島、小浜島、波照間島の4島で6ヵ所に及びます。このほか、宮古島においても 3ヵ所で星見石の可能性が高い石の遺構が知られています。 星見場の役割は、稲を主体とした穀物の播種や収穫に際し、その最適期を特定の星が示す位置によって見定めることに ありました。当時の稲作は自然暦に頼っていたと考えられ、毎年安定した収量を確保するためには、まず播種の時期を正確に 知る必要があったわけです。そうなると、最も信頼できるのは天体の運行をおいて他にはありません。星の巡りは毎年同じように 繰り返されますので、決められた場所で決められた方法によって星の位置を観測すれば、年間の農事暦を把握することが 可能であったと思われます。当事者である農民たちが、そうした知識を持ち合わせていたかどうかは分かりませんが、作物の 収量確保は農民ばかりでなく、地域を治める役人にとっても重大な関心事でした。その背景に、人頭税の存在が重い足かせと なっていたようです。 16世紀から17世紀初頭にかけて、琉球王国のちには薩摩藩と相次いでその支配下におかれた宮古・八重山地方では、 地域の人口を基準とした新たな税(人頭税)が課せられることになり、人びとの暮らしはますます困窮の度合いを深めて いきました。その後も、人頭税はより過酷な税へと変化した経緯があり、税を課す側とすれば早急に具体的な対応策を導入する 必要があったのでしょう。星見(星の観測)の普及は、その大きな柱の一つであったと推測されます。

【星見の方法】

|

【各地の星見石】

| ◆ 竹富島の星見石(八重山郡竹富町) |

▲〈左〉側面にある孔 / 〈右〉石に刻まれた由来 |

|

この星見石は、1979年に初めて竹富島を訪れた際に出会った石です。当時健在であった上勢頭亨氏よりいろいろと話を伺いましたので、

それを整理してみましょう。まず設置場所ですが、元は北岬の丘(人通りの多い道端)にあったようです。その後関係者で議論を重ねた末に

赤山公園に移設されたといわれています。移設の理由は分かりませんが、諸作物の栽培と気節(四季)を定める目的で造られたものです。

実際に星の観測が行われたのは人頭税時代(17世紀中ごろから19世紀末)とされ、夜の8時から9時頃に側面にあけられた孔から卯の方角

(東方)を見て、その中に星が見えるとき、あるいは見えないときを以って作物の播種や収穫期を見定めていたということです。 簡単な計測を行ったところ、石本体部の大きさは高さ約100㌢、最大幅が約80㌢あり、厚さは最大約40㌢でした。そして、底面から 約30㌢の位置に扁平面を貫く孔が穿たれています。孔の大きさは、西側が約13㌢の円形ですが、東側は最大22㌢のD字形となり、その 中心線は真東から20度ほど南へずれていました。またこの孔はほぼ水平のため、狭い視界内で確実に星を捉えていたとするとかなり低い 高度で観測が行われていたいたものと推測されます。 ところで、この石には由来が刻まれています。「往古ハ暦ナク草木ノ緑ノ模様星ノ出没ノ模様等デ春夏秋冬ノ季節ヲ定メ以テ作物ヲシタト 言フ」とあり、ここで星というのは竹富島でムリカブシと呼ばれるプレアデス星団のことです。人頭税に苦しめられた人びとは、一体どのような 想いでこの星を観ていたのでしょうか。 〔1979.05.24調査 ※撮影は2013年12月〕 |

| ◆ 登野城の星見石(石垣市) |

▲ 市街地の道路沿いに立つ |

|

石垣島に現存する星見石の一つで、高さ約145㌢の柱状石が1基だけ遺されています。場所は市街地の北東、八重山農林高校の先の

県道沿いにある自動車販売店の一角で、すぐ脇に小さな川があります。底部はコンクリートによって固定されており、また周辺の環境も

大きく変化しているため往時の面影は見られません。仮に当初から単独の石であったとすると、そこから決められた方向に一定の距離を

おいて石の先端に目標とする星を捉えていたことになります。

しかし、『星見石と人頭税石』〔黒島為一著『情報やいま』2002年11月号掲載〕によると、この星見石に伴う別な石が存在して

いたということです。このタイプの星見石では、通常背丈の高い石と低い石が一対となって利用されますので、観測の方法としては低い

石から高い石を仰いで各頂点を合わせ、その延長線上に位置する星を観測することになります。なお、宮古島のブ・バカリ石やウンヌン

ナックと呼ばれる石造物も、同様に二つの石が対となった構成です。 〔2017.11.30調査〕 |

| ◆ 荷川取のブ・バカリ石(宮古島市) |

▲〈左〉手前の高い石と奥の低い石 / 〈右〉二つの石と星を結ぶイメージ像 |

|

平良の荷川取港付近にある人頭税石のことです。案内板の解説によれば、地元でぶばかり(賦計り)石と呼ばれていることやこの石より

身長が高くなったら人頭税を課せられたという言い伝えがあることを紹介しつつ、人頭税の史実とは無関係であろうと説明しています。

現在のブ・バカリ石は、住宅街の一角に高さの異なる一対の石として遺され、道路の向かい側は公園や港の岸壁です。いずれも海岸を埋め

立てて造成されたもので、元々は海でした。近くに住む人の話では、昔は石が海岸線に立っていたと言い、子どもたちの遊び場の一つと

なっていました。残念ながら二つの石の位置関係は覚えていませんでしたが、興味深い情報と言えるでしょう。少なくとも、現状の石の

配置が本来の状態でないことが示されたわけです。『人頭税石?-八重山からの問題提起-』〔文0085〕には、この石が道路工事によって

移動されたことや元の状態に関する論考が掲載されています。 そうした事情を踏まえつつ現況の確認を行ったところ、二つの石の高さはそれぞれ約144㌢と約78㌢で、両者の内端間の距離は約3㍍ でした。さらに、低い石から高い石を見通して各頂点を結んだ観測線の仰角は、簡易的な計測で5~7度です。地面の傾斜を考慮しても 10数度ではないでしょうか。また、この観測線の方位は磁北から約42度西に寄っています。宮古島の磁針方位は西偏約3度40分です ので、ほぼ北西の方向を望む設定となります。本来の設置状態とはかけ離れていますが、黒島氏が提起されているようにブ・バカリ石が 人頭税とかかわる石などではなく「ブス(星)ハカリ石」であるという説はほぼ間違いないものと思われます。 〔2017.11.27調査〕 |

| ◆ 城辺町のウンヌンナック(宮古島市) |

▲〈左〉高い石と奥に隠れた低い石 / 〈右〉サトウキビ畑の中に立つ |

|

ウンヌンナックとは「鬼の杵」という意味だそうです。城辺町は宮古島の南東部に位置していますが、そのさらに南岸近い七又集落の

サトウキビ畑の中にありました。ブ・バカリ石の項で参照した黒島為一氏の資料では、当地に二対のウンヌンナックがあることになって

いますが、今回確認できたのは1ヵ所だけでした。早速、この土地を所有する方から話を聞いたところ、約55年前に当時の城辺町教育

委員会が二つの石を町役場に移転させましたが、諸々の事情によりほどなく戻ってきたということです。位置的には、ほとんど元あった

場所に納まっているとされています。 承諾をいただいて畑に入ると、かなりの踏み跡がみられました。石の周辺には多少の空間があるものの、低い石から高い石を見通すのは 容易ではありません。一見してブ・バカリ石と似たような形態を示していますが、低い方の石は荷川取よりもスマートな柱状タイプです。 簡易計測の結果は、大きさが約133㌢と約83㌢で、内端間の距離は約 2.1㍍でした。また低い石の頂点と高い石の頂点を結ぶ観測線の 仰角は、簡易計測で10~11度あり計算でもほぼ同じ値となりました。ただし土地の傾斜が不明のため、実際の仰角は分かりません。 そして、観測線の方位は磁北から東へ約152度にあたり、西偏値を考慮してもほぼ南南東の方角ということになります。ブ・バカリ石の ような原位置を大きく逸脱した石の配置とは異なるものの、石を元の場所に復帰した際の条件次第で星見の設定は大きく変化します。 たとえ設置の方向を正しく復元できたとしても、二つの石の傾きや高さを高い精度で再現するには事前の精密な測量データが不可欠です。 そういう意味で、現状の二つの石の関係は少なくとも移設前と比べて大きく変化している可能性があると考えるべきでしょう。 〔2017.11.29調査〕 |

群星の文化

2020/01/25

|

|

三つの主要な島嶼群から成る沖縄県では、それぞれの生業や暮らしのなかで特有の文化が育まれてきました。それは、

祭祀と信仰の文化とも言うべき一面をもっています。社会組織の急激な変化に伴い、古い行事や習俗が次第に廃れゆく

時代にあって、かつての信仰の全容を再現することは困難であるにしても、遺されたそれらの断片から当時の人びとの

心象を解き明かす努力は必要でしょう。 星の文化という視点で捉えると、比較的共通性が多いようにみえますが、個別の要素ではそれぞれに独自の信仰や 習俗が伝承されてきた事例も少なくありません。ここでは、おうし座のプレアデス星団である「群星」をとおして、 沖縄や八重山の人びとと星とのかかわりを探ってみたいと思います。

【 天の群星 】

1.スリ天の群星や 皆が上ど照ゆる

歌詞の意味は、天の群星は皆の上に照っているが、黄金三つ星[クガニミツブシ]は私の上にだけ照っているという内容で、

両者を対比させています。三つ星は、言うまでもなくオリオン座三星のことですが、現地では「黄金」という修飾語について、

たいへん尊いものを敬うときに用いる言葉であると聞きました。人びとにとってプレアデス星団とともに重要な存在であった

ことがよく分かります。踊りについては、二人の踊り手がゼーと呼ばれる道具を手に持ち、飛び跳ねるように舞いますが、

全体的に優しい動きが多い二才踊りのなかでは、唯一躍動的な踊りとされています。

1.天の群星や よめばよまれゆい

このように、1番から4番のなかで群星が登場するのは1番と2番だけです。しかも、1番は「てぃんさぐぬ花」にある

歌詞とほぼ同じ表現であり、2番は伊江島のそれとほとんど変わりがありません。同じ題名の曲でありながら、歌詞の

構成には大きな相違が認められ、旋律もまた異なります。実は本部町には渡久地以外の地区でもウシデークに「天の群星」が

歌われているものの、歌詞や旋律はそれぞれに特徴があるという話を現地で聞きました。

「天の群星」伝承地

【 群星御嶽 】

群星の降臨説話

|

三日月塔

2017/11/25

|

|

【三日月信仰と三日月塔】 月をめぐる習俗の一つに三日月(この場合は旧暦三日の月)さまの信仰があります。特に「三日月に豆腐を供える」という伝承は主に東日 本や北日本の各地にみられ、現在も行われている地域が少なくありません。 三日月塔は、そのような信仰の名残を示す有形資料の一つで、主として自然石の表面に「三日月供養」あるいは「三日月塔」などの文字が 刻まれた石塔をさします。同じ月を対象とする信仰でよく知られた月待塔などと比べると極端に数が少なく、しかもある特定に地域に散在 しています。これまで北日本や東日本で確認されていますが、関東では茨城県と栃木県、東京都、千葉県などで記録されています。しかし、 それらの地域においても三日月をめぐる習俗については伝承が希薄なため、石塔が造立された目的や信仰の実態などはよく分かっていません。 ただし、茨城県桜川市真壁地区(旧真壁町)には近世から昭和にかけて造立された29基に及ぶ三日月塔の調査報告〔『真壁町の石仏・石塔』 文0300および『真壁町の石造物-寺社編-』文0301〕があり、今後の現地調査や聞き取り調査によっては信仰の実態を把握する手掛かりが 得られる可能性も残されています。

【各地の三日月塔】

|

| 【 茨 城 県 】 |

|

◆

三日月塔(筑西市)

JR水戸線のにいはり駅から北に約80㍍の稲荷社境内にあります。自然石タイプの文字塔で、地上部の高さは40㌢余りです。

1853(嘉永6)年の造立で、上部には左に日輪、右に月輪が陰刻されています。なお、施主の銘は個人の名前となっており、熱心な

信者が供養の目的で建てたものと推測されます。〔2012.03.03調査〕

|

|

◆

三日月尊塔(筑西市)

三郷地区の雲照寺(不動尊)境内に馬頭観音や延命地蔵などの石塔とともにあります。片岩状の自然石に近い石を利用した文字塔で、

地上部の高さは約66㌢です。主銘文は「三日月尊」とだけ刻まれており、1884(明治17)年の造立です。施主名はありませんが、

「中嶋」という姓を確認できるので、やはり個人が建てたものと考えられます。なお、この石塔は中央部に接合痕があり、過去に

何らかの要因で半折した経緯をもっているようです。〔2012.03.03調査〕 |

| 【 栃 木 県 】 |

|

◆

三日月塔(足利市)

梁田町の星宮神社境内に多くの石塔や石祠とともに遺されています。この神社はかつての村の鎮守で、昔は真言宗成就院の別當として

虚空蔵菩薩を祀っていたことから、明治期の神仏分離政策によって星宮神社となった経緯があります。石は高さ約34㌢(台石を除く)、

厚さが10㌢足らずの片岩タイプで「三日月塔」とだけ刻まれています。残念なことに、紀年銘などは全く見当たりません。造立当初

からこの場所にあったかどうかも不明です。〔2015.05.01調査〕

|

|

◆

三日月天塔(佐野市)

この塔があるのは、佐野市の北部で群馬県境に近い旧田沼町飛駒の黒沢地区です。山間の彦間川沿いに散在する20軒余りの集落で、

その中ほどにある天満宮の境内にひっそりと眠っていました。駒型と思われる石には、上部に月輪(左)と日輪(右)があり、

その下に大きく種子「シャ」が刻まれ、それに続いてさらに「三日月天」の文字があります。「シャ」は十二天のなかの月天を示す

種子で、これを祀る石塔はたいへんめずらしい存在です。1868(慶應4)年の造立ですが、誰が建てたものかは分かりません。

〔2017.05.02調査〕 |

| 【 千 葉 県 】 |

|

◆

三日月不動尊塔(柏市)

布施地区の真言宗飛龍山圓性寺本堂裏に二十三夜塔などと並んで建っています。台石の上に高さ約65㌢の尖頭角柱を載せたタイプで、

1896(明治29)年に土谷津(布施の一集落)の年寄中によって造立されました。主銘文の「三日月不動尊」というのは、三日月の

本地を不動明王とする仏教の教えに基づいた信仰と考えられ、また真言祈祷大系の一つである『十結諸大事』〔『真言秘密加持集成』文0302〕

に説かれた「三日月拝見の大事」が不動明王の検印を結ぶ所作で行われることと深くかかわっているようです。なお、この石塔はもと

土谷津内の道路沿いにあったということです。〔2013.11.02調査〕

|

|

◆

三日月大朋神塔(松戸市)

松戸市には「三ヶ月」という地名が遺されており古くは三ヶ月村でした。そしてこの地に鎮座しているのが他ならぬ三日月神社です。

その社殿の裏側に、立派な石組台座に載った石塔があって「三日月大朋神」と刻まれています。おそらく、大朋神は「大明神」のことで

しょう。石は高さ約75㌢の笠付塔です。1751(寛延4)年の造立ですから、これまでに確認した三日月塔類の中では最も古いものです。

〔2015.05.03調査〕 |

| 【 東 京 都 】 |

|

◆

三日月供養塔(あきる野市)

旧西多摩郡五日市町(現あきる野市)の戸倉地区にあるK家が所有する三日月塔です。自然石を利用した高さ約80㌢の文字塔で、

主銘文は「三日月供養」(※養の字は旧字)と刻まれ、文字通り三日月信仰の供養を目的として建てられたものと思われます。

1877(明治10)年の造立です。願主は個人で、調査時の当主であったK氏の先々代にあたる方とのことですが、三日月を拝したり

供えものをするなどの特別な行事は行っていないようです。〔1994.04.16調査〕

|

妙見の石造物

2020/07/29

|

|

妙見信仰に関連した石造物には、いくつかのタイプがみられます。ここでは、関東地方を中心とした調査事例を紹介しましょう。

石塔のなかには星辰を示す小円を刻んだものがあり、これらは別項で

星の意匠 として展示していますので、そちらを参照してください。

【妙見にかかわる文字塔】

〈左〉神奈川県の北斗尊星塔/〈中〉新潟県の妙見尊塔/〈右〉長野県の妙見菩薩塔

ところで、神奈川県西部を中心とした地域では「妙見菩薩」ではなく、特徴的な字体で「北辰妙(明)見星」と刻む数多くの石塔が確認

されています。特に山北町や開成町などに集中してみられ、冨士講の信仰集団によって造立されたものです。ただし、こうした石塔が

見られるのはある特定の講だけで、その創始者(行名を名山寿行という)が大きな影響を及ぼしています。資料〔『足柄の冨士講』文0406〕

によると、この妙(明)見は一般的な妙見信仰ではなく、名山寿行による富士信仰と星辰信仰を結び習合させた厄除けのための個人祭祀を

石碑にしたものといわれます。確かに、これらの石塔には日月をはじめとして九曜、七曜、二十八宿などの文字が多くみられ、日本の

星神信仰を垣間見ることができます。その代表としての北辰妙見星なのかもしれません。いずれにしても、富士講との習合を示唆する文化財

として貴重な存在です。

[左] 藤沢市の北辰明見星塔AとB[右上] / [右下] 小田原市の北辰明見星塔

【妙見にかかわる像容塔】

〈左〉埼玉県の石塔A /〈右〉神奈川県の像容塔

【その他の石造物】

妙見が乗る玄武(左)と妙見の石灯篭

|

七 星 剣

2022/09/25

|

|

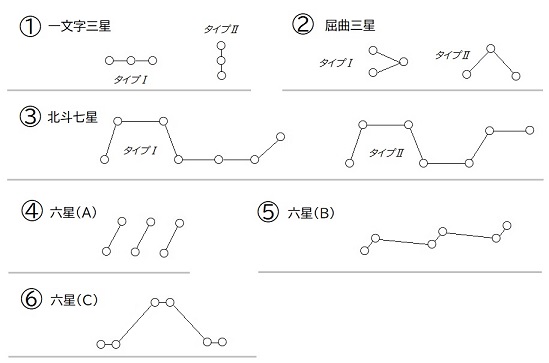

【七星剣の星文】 七星剣は、一般的に「七星」の文様をもつ剣の総称とされています。元来は中国で生まれ、やがて朝鮮半島や 日本へ伝わりました。国内では、古文献に星文を有する剣の記述があり、四天王寺(7~8世紀)や正倉院(9 世紀)、法隆寺(12世紀)が所蔵する七星剣などがよく知られています。これら3点に共通するのは、いずれも 剣の表裏に北斗七星が象嵌あるいは線刻されていることです。また、他の天体文として法隆寺のものは両面に日 月を有し、四天王寺の剣は表側(陽面)のみに①一文字の三星と②屈曲した三星を刻しているほか、正倉院の剣 では2種類の三星に加えて、二つの星が斜めに三列並んだ星文(④六星A)を認めることができます(星文図参 照)。

日本の七星剣にみられる星文の模式図

さらに、共通する3種の星文をもつ四天王寺と正倉院の各剣を比較すると、星文の配置には統一性がみられま

す。前者では、陽面の切っ先から①一文字三星-②屈曲三星-③北斗七星と並び、後者の場合は陰面の切っ先か

ら①-②-③-④六星Aという配列です。ただし、陽面側は切っ先から④-③-②-①と逆の配列になっており、

①と②の向きも互いに異なります。なお、刀身全体の文様構成としては、法隆寺所蔵品を含めて各星文間に主と

して雲文などが刻まれています。 七星剣をめぐる星文の解釈

まず、たなかしげひさ氏に関しては星文の比定を行っているものの、その根拠が明確でないため選定した意図

は分かりません。根来昭仁氏の場合は、『史記』天官書の北斗七星にかかわる記述において、それらの個々の星

が竜角(心宿でさそり座の一部)、南斗(いて座の一部)、参宿(オリオン座の一部)と密接な位置関係にある

ことを重視しています。また、古代中国で天神の祭神として祀られた廟のなかに、日月、参辰(参宿と心宿のこ

と)、南斗などが含まれることに注目し、七星剣には信仰の対象たる星々が刻まれていると解したようです。

【他地域の七星剣】

[左]七星剣のレプリカ ☆ [右]北斗七星の象嵌

ここまで、個別の考察を加えてきましたが、最後に山形県を含めた四振の剣について、北斗七星の表現方法に

関する特性を整理しておきましょう。比較する項目は、意匠のタイプ、形状の向き、繋ぎ線の種別、刀身長に占

める星文長の割合の4点です。 北斗七星の星文特性

七星剣は、大陸由来の刀剣の一種です。これまで、天文民俗の視点から天体文、特に星辰文に絞って考察を行

ってきました。しかし、それぞれの刀身には、今回取り上げていない種々の文様や銘文が数多く存在しています。

したがって、七星剣が有する性格は、背景にある歴史や政、思想、信仰、文化などを含めた総体として捉える必

要があることは言うまでもありません。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||