星 の 意 匠

|

|

各地に散在する石造遺物のなかには、その一部に星辰を刻したものが少なくありません。多くは妙見信仰に関する石塔類に

みられるものですが、他の石造物(石灯籠や石祠、供養塔、石段等)でも認められる事例があります。いずれの場合も、星辰を

表現しているのは陽刻、陰刻を問わず小円(○)が基本です。星といえばすぐに☆形を連想しますが、日本では古くから星の

意匠として○が使われてきました。また、その配列は実際の星座の一部を表現したものから、各種の紋章にみられるようなデザイン化

されたものまでさまざまです。なかでも多くの事例を有するのはおおぐま座の北斗七星で、基盤となる石造物の種類や造立目的などに

よって変化に富んだ意匠がみられます。ここでは、それらの星辰像にスポットをあてながら、暮らしのなかでどのように活かされて

きたのか考えてみたいと思います。

|

山梨県塩山市の妙見塔

2013/10/06

|

|

【山里の石塔】 丹波川本流から一之瀬川に沿って林道を分け入ると、険しい谷はやがて大きく開け、そこに一之瀬、二之瀬、三之瀬の集落が 点在しています。妙見の石塔があるのは山梨県塩山市二之瀬地区で、川沿いの一隅に1855(安政2)年造立の片岩タイプの石塔があり、 正面に「北辰妙見大菩薩」の銘文が刻まれています。高さは台石を含めて140㌢ほどで、大きな岩の上で古木に囲まれた佇まいは、 この地に息衝いてきた信仰の証として強い存在感を示しています。道路をはさんだ反対側には、もう一基のよく似た石塔がありますが、 こちらは「浅間大菩薩」の銘をもっています。この二つの石塔は何らかの関連をもって造立されたものと考えられますが、地元でも 特別な行事が行われているという情報は得られませんでした。山深い集落にこのような立派な石塔が現存することは、当時の信仰の 実態がわからないだけに不思議な気がします。

【星辰図について】

北辰妙見の石碑 ※[右下] 塩山市の北辰妙見大菩薩塔と星辰[上] / [左下] 側面図

| ||||

桐生市の霊符尊神塔

|

|

【不思議な孔をもつ石塔】 桐生市街地のすぐ北に位置する吾妻山。その西側の谷(山田川)を遡ると、突き当りに「桐生自然観察の森」があります。 ネイチャーセンターや観察路などが整備され、四季を通じて市民の憩いの場となっているようです。その観察路の一つを登り、 途中から名久木坂峠への道を辿ると程なくやせ尾根に出ます。近くの木に「北斗七星石柱」と記した小さな道標があり、それに 従って尾根を西へ200㍍ほど登ると少し視界が開けた場所に端正な石塔が建っていました。 石塔は磁北から東に3度という僅かなズレでほぼ南を向いており、最上部に北斗の星辰図、そのすぐ下に直径約9㌢の孔が開き、 下部には「霊符尊神」と刻まれています。1833(天保4)年の銘があり、「當邨中」によって造立されたものです。星辰図の意匠は 実際の星の配置ではありませんが、輔星も描かれ、各星辰円は細線で結ばれているので一目でそれと判断できます。 しかし、この石塔の特徴はなんと言っても石柱を南北に貫く円孔でしょう。正面から中を覗くと、背後にある樹幹の隙間から 対岸に連なる稜線を眺めることができます。念のため石塔の傾きを測定したところ、北側に約3度、東側に約5度の傾きがあるものの、 ほぼ真っすぐな状態であることがわかりました。いったい、この孔は何を意味しているのでしょうか。

【地域の伝承】 |

霊符尊神塔

※[左] 正面(南側)のようす / [右] 北斗図と円孔

鎌倉市の妙見大菩薩塔

|

|

鎌倉市内では、妙見信仰にかかわる石塔が数基知られていますが、北斗七星の星辰図をもつのは今のところ一基だけです。

この石塔は、鶴岡八幡宮の北側にあたる西御門の八雲神社境内にあり、1832(天保3)年に造立されたものです。「く」の字

形をした片岩タイプの薄い石に「妙見大菩薩」と刻まれ、北斗七星が陰刻されています。星辰を表す小円の大きさは直径約6~

8㌢で、細い線によって結ばれています。ただし、輔星はありません。この北斗図も実際の星の配列ではなく図案化された

ものですが、道教関係の史料や美術品等でよく見られる意匠です。 また、台石正面には「講中」と9人の男性名、左側面に「當邨中」と願主2名(男性)、そして右側面に4人の男性名が それぞれ刻まれています。

妙見大菩薩塔 ※[左] 古木の根元に建つ / [右] 北斗図

|

二本松市の妙見尊塔

2018/10/21

|

|

北斗七星の星辰図を刻んだ石塔は、関東地方でいくつか知られていますが、福島県においても複数基存在することが

確認されました。これらは、いずれも福島県二本松市内およびその周辺域にあり、すべて妙見塔です。そのなかで杉田駅

から最も近い場所(南杉田共同墓地脇)に位置するのがこの石塔で、本体の高さが約87㌢あり、片岩状の自然石を利用して

います。1826(文政9)年に造立され、背面に「講中」と刻まれていますが、他の文字が判読できないためどのような性格の

講であるかはよく分かりません。主銘文は「妙見尊」です。 注目される北斗七星の星辰図は、主銘文の上部に横たわった状態、実際の星空では北極星の上に昇り詰めた状況で描かれて います。もちろん、造立当時にそのような意識があったとは考えられませんが、星の意匠としてはほとんど違和感のない構図 です。少し詳しく見ると、輔星の位置はほぼ間違いがないものの、「斗」の部分は拉げた四辺形になっています。陰刻された 星辰円の大きさは直径13~15㍉(輔星のみ約5㍉)で、いわゆる柄杓の形になるよう線で結ばれています。そして最も 特徴的なのが、第一星である貧狼星の右隣に横向きの「剣」が認められることです。通常は第七星の破軍星と結び付くはずの 「剣」が、なぜ別な場所に描かれているのか、単なる間違いである可能性を感じつつもやはり気になるところです。 地元の人の話によると、当地では妙見さまを蛇の神様として祀っており、現在も年配者に信仰されているようです。

西町の妙見尊塔 ※[左] 全体の様子 / [右] 上部の北斗図

|

大玉村の妙見尊塔

2018/10/21

|

|

二本松の妙見塔から25分ほど南へ歩くと、途中で安達郡大玉村に入り、大山地区に羽山神社があります。小さな氏神様の

境内には多くの石塔・石仏があり、その中の1基がこの妙見塔です。石の形態や大きさ(本体の高さ約72㌢)、碑面の意匠

などは二本松のものと似ており、片岩状の自然石に主銘文「妙見尊」と北斗七星の星辰図を配置しています。ただ、主銘文は

独特な字体で描かれ、星辰図も基本的に八つの円が線刻されているだけです。このうち七つは直径約25㍉の大きさで、残りの

小さな円は直径約9㍉です。第七星の破軍星には上向きに尖った形状の線刻図が付随していて、二本松の石塔と同様に輔星と

剣を有した北斗であることが分かります。また、背面には紀年名と思われる文字が認められますが、磨滅によって判読できない

部分が多く詳細は不明です。 大玉村における妙見信仰の実態がどのようなものであったのか、この石塔だけの情報では推し量るすべがありません。しかし、 福島県では沿岸部に相馬妙見というよく知られた信仰の拠点が存在していますので、そうした流れに連なる可能性は高いものと 予測されます。

羽山神社の妙見尊塔 ※[左] 境内に佇む石塔 / [右] 北斗図の部分

|

鹿沼市の七星庚申塔

2013/10/06

|

|

【埋もれた石塔】 旧粟野町上永野地区(現鹿沼市)は山間の永野川沿いにひらけた集落で、石造物が多い地域です。特に庚申塔は随所にみられ、 地元の小学校に近い森の一角には6基の庚申塔が集中しています。その大部分は樹林地内にあり、1基だけが倒伏して落ち葉に埋もれて いました。暫く倒伏したまま放置されていたようですが、状態は比較的良好です。このような貴重な石塔が人知れず眠っていたことは 全くの驚きです。 この地域では、昭和35年頃まで2ヵ月に1回(60日毎に巡ってくる庚申の日)、男性7人が一つの組を作り庚申待を行っていたと いう話ですが、当時はすでに当番の家に集まるだけの寄合的性格の強い行事だったそうで、庚申待と言いながら時代とともに形骸化して しまった様子が窺えます。

【構図と意匠】 |

鹿沼市の庚申塔

※[左] 正面の意匠 / [右] 日月と七つの小円

小山市の七星庚申塔

2013/10/06

|

|

【里宮に祀られた石塔】 この石塔がある小宅地区は、栃木県小山市の北西部、至近距離で栃木市に接する思川右岸の田園地帯に位置しています。もっとも北寄りに ある「上」という集落の外れには八幡神社が鎮座し、最初の鳥居から長い参道を進んで二つ目の鳥居をくぐると、その奥に社殿があります。 庚申塔は、さらに社殿の脇を抜けた先の社寺林の一角に建てられた小さな祠の中に祀られていました。本体の高さが約105㌢の石塔で、造立は 1675(延宝3)年の銘があります。ただ、中央部に明瞭な接合痕が認められますので、過去に半折した経緯があるようです。

【七つの星辰像】 |

小山市の庚申塔

※[左] 石塔全体 / [右] 日月と星辰円の配置

裾野市の北斗庚申塔

2022/07/25

|

|

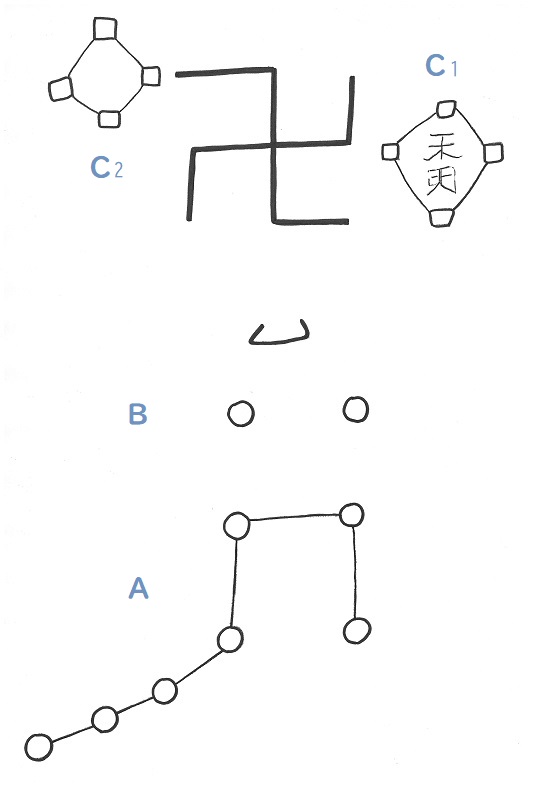

【道教の星】 裾野市は、文字通り富士山の広大な裾野が愛鷹山系と箱根山系を分ける谷間に吸い込まれる地域を中心として、東 西へと広がるまちです。御殿場線の岩波駅から西へ向かうと、そこはもう愛鷹山系の山麓で、緩やかに傾斜した大地 はかつての景観を色濃くのこした里山でもあります。東名高速道路のすぐ西側に位置する金沢地区も農村集落の面影 を随所に留めたところで、曲がりくねった道路や社寺、民家などの佇まいに歴史の重さを感じます。 この地区には、北斗のような星文などを刻んだ庚申塔があり、かなり以前からよく知られた存在でした。1667(寛 文7)年という造立もさることながら、庚申に加えて、山王信仰や北斗信仰など多様な情報が刻まれた石塔に対する 関心の高さを窺い知ることができます。卍を中心とした図形は、上部の日月を除くと略図に示すとおりで、 A:下部にある北斗七星に似た7個の小円を線で繋いだ図 B:卍とA図の間にある2個の小円図 C:卍の左右にある4個の小さな四角形を線で結んだ四辺形の図 によって構成されています。また、卍とBの間には「ム」のような記号があり、Cの右側図形内にも記号か文字とみ られるものを二つ確認できます。

星辰の配置を示す略図

1957年にこの庚申塔を紹介した窪徳忠氏は、こうした図形について次のような考察を行いました〔『庚申信仰と北

斗信仰』文0432〕。まず、Aを単独で北斗七星としつつ、さらにBを加えて道教の北斗九辰あるいは北斗九君である

可能性に言及しています。この2星は左輔と右弼で、道教の北斗信仰が示されたものと捉えているのです。また、C

に関しては右側図形内の刻文を文字の「元天」と解し、そこから道教の玄天大帝(北極星)と仮定した上で、北極星

をめぐる信仰と庚申信仰の結び付きを推察していることが分かります。「ム」についての記述はみられません。

【裏返しの北斗】 |

裾野市の庚申塔

※[左] 笠付塔の全容 / [右] ムの下の北斗九星

共極連珠の石碑

2022/07/25

|

|

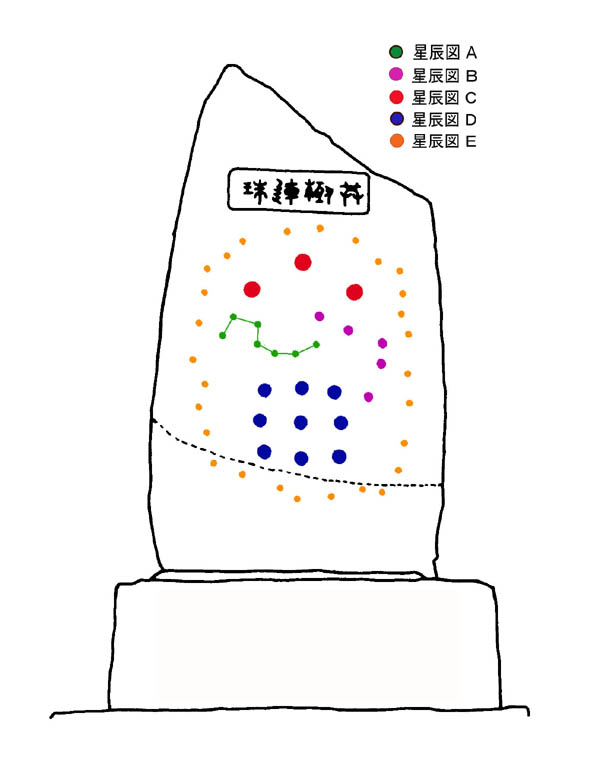

【高森道了尊】 神奈川県伊勢原市高森台の高森道了尊には、碑面全体に星文を刻した石碑があります。ここは、大雄山最乗寺を 開山した了庵慧明禅師がその弟子とともに修業された旧跡地と伝えられ、毎年1月28日に大祭が行われます。道了 というのは修行したとされる弟子のことで、修験道の行者から後に最乗寺の守護となった人です。 石碑は、境内の一角に積まれた石垣の上に二段の台石を置き、最上部に本体である高さ約 140㌢の片岩を載せたも ので、たいへん立派な石碑です。正面上部には「共極連珠」の銘があり、その下に大小の円で5種類の星文(添付図 中のAからE)が陰刻されています。造立は1853(嘉永6)年で、当時の陰陽職であった多田于門を願主として近隣 各地の信者世話役や名主などが連名で建立したものとみられます。これらの人たちについては、台石部分に詳細な記 録(一部磨滅により判読不可)があり「卜者」と位置づけられています。

【石碑銘の意味】

【星辰図の構成】

天象列次分野之図(拓本)

☆星辰図C

妙見信仰の三星文

☆星辰図D

さて、全体の構図を改めて見直すと、中央に北極五星と北斗七星を据え、その上下及び周縁部に三星、九曜、二十

八宿を配した意図がみえてきました。おそらく、基本的に星曼荼羅の手法を取り入れつつも、独自の取り組みとして

北極五星や北斗、二十八宿の具体的な星宿は小さな円で示し、その間隙に具体的な天体の運行を司る抽象的な存在と

しての星(信仰の対象)をより大きく表現したものと推測されます。

共極連珠の石碑 |

北斗の石祠

|

|

【上川田の八幡宮】 群馬県沼田市の上川田地区は、市街地から利根川を越えた山間地に集落が散在しています。この石祠は上川田保育園の真向かいに 建つ八幡宮の敷地内にあります。社殿脇に庚申塔などとともにひっそりとおかれているため、道路からはその存在に気づきません。 地元の人の話では、八幡さまは上川田地区共有の祀り神であり、毎年春(4月1日)と秋(10月1日)に祭礼が行われ、秋は天狗 さまの祭りと同時に開催されるといいます。昔は社殿付近に屋台(出店)が並ぶなどして賑わったそうですが、現在は地区の代表者が 参列して、神主にお祓いをしてもらう程度のことしか行われていません。また、付近の住民たちは石祠の存在は知っていましたが、 八幡宮との関係や北斗七星にまつわる信仰等については伝承が途絶えてしまったようです。

【石祠のなかの北斗図】

北斗の星辰図をもつ石祠 ※[左] 正面からみた全容 / [右] 陽刻された北斗

|

二つの星辰図をもつ石灯籠

|

|

【石灯籠の宇宙】 神社の鳥居をくぐると、一対の狛犬とともにやはり一対の石灯籠をよくみかけます。その多くは火袋の三面に日月星がデザインされ、 それぞれ一つの大きな円、三日月、小さな円を三角状に配した孔などが穿たれています。ただし、なかには星辰を欠いた日月だけの タイプも少なくありません。このように、石灯籠に日月星は付きものですから特に目新しいものではありませんが、一つの石灯籠で 異なる星辰図を有する事例となるとかなり貴重な存在です。 それは、群馬県桐生市境野町にある諏訪神社で見ることができます。境内の一角にある三基の石祠の前に立つ石灯籠は、一対の奉納 献火灯であり、右側が日(正面)と月(背面)を有し、左側に三つ(正面)及び七つ(背面)の星辰円を有するたいへんめずらしい ものです。造立は1768(明和5)年で、高さはいずれも135㌢ほどです。

【星辰の正体】

二つの星辰図をもつ石灯籠 ※[左] 正面からみた全景 / [右上] 三つの星辰 / [右下] 七つの星辰

|

佐野市の北斗七星塔

2013/10/06

|

|

【山里の小さな北斗像】 栃木県内では、北斗と考えられる七つの星辰円をもつ庚申塔が2基(鹿沼市および小山市)知られていますが、佐野市には小さな自然石に 北斗七星をあしらった石塔が作原地区(旧田沼町)に遺されています。これは真言宗豊山派の竜樹院境内にあり、秋山川を深く遡った作原集落の 最奥部に位置します。ただし、竜樹院は作原よりもさらに奥の大戸地区(現在は10軒ほど)の菩提寺になっているとのことですから、作原との かかわりがどの程度あったのかよく分かりません。 この石塔には主銘文が見当たらないため、どのような目的で造立されたものか明らかではありませんが、上部に日月を配し、中央から下部に かけて少し変形した北斗七星が陽刻されています。七星の並びから判断すると、裾野市の庚申塔に刻まれた北斗と同様に裏返しの状態が示されており、 また最下部の第七星(破軍星)には剣が付随しています。形は異なるものの、群馬県沼田市の石祠にみられる剣を伴った北斗と同じ構図です。 造立は1789(天明9)年ですから沼田市の石祠よりも少し早い出現となりますが、同じ七星を有する庚申塔と比較するとほぼ1世紀以上の年代差が あります。それにしても、近世には相当な山深いこの地で、北斗信仰なるものが実際に存在していたのかどうか、たいへん気になるところです。 |

佐野市の北斗塔

※[左] 石塔全体 / [右] 起ちあがった北斗の像

三ツ星大神の石段

|

|

三つの星と思われる突起を刻した石段が、山梨県北杜市長坂(旧長坂町)の建岡[たておか]神社にあります。地元では

「三ツ星大神」として信仰され、人々は親しみを込めて「ミツボシさん」と呼んでいます。 建岡神社は、深い杜に包まれた小高い丘の上にあり、周辺は集落と水田が散在する里山です(写真①)。創建は770年以降と 伝えられ、建御名方神を祭神として祀っています。境内へは、車道から二百十段余りの石段を上り詰めることになりますが、 一帯はスギ、ヒノキ、モミ、アカマツなどの古木に囲まれ、石段の途中には鳥居や石柱などが配置されるなど、その景観、雰囲気 ともに古社を思わせるたたずまいといえるでしょう(写真②)。三ツ星大神は、その長い石段の途中、二つ目の鳥居から続く87 段中の二ヵ所に少し離れて存在し、刻まれた位置や形状など全く異なる特徴を示しています。

〈写真①〉建岡神社の杜 /〈写真②〉三ツ星大神のある石段

まず、下方のもの(タイプAとします)についてみてみましょう。その突起は石の正面にあって、比較的容易に認めることが

できます。図示したように、三つの突起は一列に配置されておらず、真中が上方にずれたいわゆる山形を示していて、しかも

それぞれの突起は特徴的な文様によってつながっています。しかし、これを上方から眺めますと石段の端面からほぼ等間隔に

突き出た三つのコブとして見ることができます(写真③)。もともとが、横方向から突起を見て三つの星と認められるように

作られた可能性も否定できません。

タイプAの文様(石段正面)

〈写真③〉タイプAの三ツ星大神 /〈写真④〉タイプBの三ツ星大神

さて、問題はこれが本当に星を象ったものなのかどうかということですが、タイプBの刻像を見る限り、オリオン座の三つ星を

模したものと考えてよさそうです。ただ、タイプAに関しては、星そのものというより抽象化された文様という印象を強く受けます。

仮に三つの小円突起を星と見た場合、その配置からこれをさそり座の三星と解することも可能です。

|

笛吹市の星石

2013/10/06

|

|

【甲州の果樹の里】 山梨県といえば果樹栽培、特に桃と葡萄が特産の地としてよく知られています。旧御坂町(現笛吹市)の竹居地区も甲府盆地の 東にあって、山麓の斜面に広大な葡萄棚が広がっています。その一角を占める室部集落の近くでは、表面に多くの星辰円を刻んだ 貴重な石塔が陽の目を見ずに眠っていました。後に石の重要性が見出され、いくつかの紆余曲折を経て、現在は室部公民館の敷地内に 置かれています。かつては地元でもほとんど関心をもたれなかった石塔が俄かに脚光を浴びるようになったのは、そこに穿たれた 細長い二つの溝だったのです。これが過去に出現した彗星の記録としてたいへん貴重な資料と判明し、他の実在する星々の記録と ともにマスコミにも取り上げられました。 そうした詳しい経緯を知りたくて、現地調査では三人の地元の方に話を伺いましたが、いずれも断片的な情報に終始し、内容的にも いくつか異なる点があって目的は達成できませんでした。ただ、70代の男性がかつてこの石の上で遊んだという話は微笑ましく、 当時の暮らしの一端を彷彿とさせてくれます。なお、石塔は「竹居の星石」という愛称で呼ばれています。

【星石の構成】

〈注〉星石の研究については、以下の文献を参照してください。

彗星が記録された石 ※[左] ケースに収められた星石 / [右] 北斗と彗星の像

|

石垣の星印

2014/09/28

|

|

【富山県富山市】 富山市内の富山城では、本丸南西部の石垣と西ノ丸南西部の石垣に星印が刻まれています。いずれも、石積みの陵を構成する角石の 側面いっぱいに描かれ、このうち本丸の石垣については間近に見ることができます。これらの星印は、いわゆる「一筆書きの星」として 知られる図形で、その閉じられた形状から魔除けの意味をもつものと考えられています。本丸石垣の星印を見ると、太い線によって 陰刻されているのがわかりますが、大きさは実に約50㌢×約60㌢もあって見事です。ただし、図形が少し歪んでいるうえに一部不鮮明な ところもあるため、全体像を把握するには工夫が必要でしょう。

【島根県松江市】 |

石垣の星印

※[左] 富山城の星印 / [右] 松江城の星印