日月星の行事

|

|

日本では、日月星にまつわる行事としてタナバタや十五夜(十三夜)、月待信仰などがよく知られています。

いずれも、本来の素朴な営みはほとんど見られなくなりましたが、昭和の時代までは、星や月、太陽とかかわりの

深い他の行事なども含めて各地に存続していました。地域によっては、現在でもその名残を見出すことができます。

こうした行事や信仰にかかわる伝承は数多くのこされていますが、ここでは現地調査で得られた

記録や有形民俗資料をもとに、かつての日常的な暮らしのなかで生かされてきた日月星の文化の一端をご紹介します。

|

オビシャ

2020/02/25

|

|

【新年の弓射儀礼】 古くから狩猟道具として使われた弓ですが、後には武器となり、呪具としても利用されるようになりました。7世紀ころから正月十七日に 宮中で行われた射礼[じゃらい]は最も古い弓の祭祀儀礼とされ、『太平記』にも朝廷の年中行事として正月十六日に賭弓[のりゆみ]とともに 行われていたと記されています〔巻第二十四「朝儀年中行事」〕。現在、各地の古社などにのこる弓を用いた儀礼には、射礼由来と伝わる 事例がみられ、一部は百手[モモテ]と呼ばれる行事として四国地方の宮座に伝わる一方、近畿一円には中世より結鎮[ケッチンほか]が 広く行われ、こちらも弓射儀礼の一つとして現在まで伝承されてきました。 肥後和男氏は『宮座の研究』〔文0277〕において、結鎮が『源氏物語』の記述を介して、古来から大神神社と狭井神社に伝わる鎮花祭 (はなしづめのまつり)に連なることを指摘しています。中世西日本の一宮や地域の中核寺社における弓射儀礼は、やがて各村落(宮座)に伝播 していくことになりますが、さらに17世紀初頭には、物流を介して関東地方にも伝播したと考えられています〔『宮座における歩射儀礼』文0278〕。 現在、関東地方で存続されている弓射儀礼のなかには、かつて畿内の古社で行われていた弓射儀礼の一部に類似する習俗をみることができますので、 西から東へという流れの一端を示す事象といえるでしょう。 さて、関東地方の弓射儀礼はオビシャと呼ばれるのが一般的ですが、その語意は「歩射」を始めとして「奉射」「武射」「備射」などさまざまな 字があてられています。また、オビシャ以外にも弓祭や的祭、弓ぶち、天気祭り、日の出祭りなど多くの呼称があります。このうち、オビシャは 利根川下流域に濃密な分布を示し、特に的の構造や描かれる意匠に特徴がみられます。それは、基本的に日天、月天の的と位置付けられるもので、 源流である西日本の弓射儀礼の的とは一線を画す存在と考えられます。また、オビシャは単なる弓の儀礼だけでなく、地域の信仰や行事などに おいて中心的な役割を担う頭屋の交代という重要な節目の祭事でもあり、従来から行われていた頭屋組織の正月神事に射礼由来の弓射儀礼が習合 した可能性も否定できません。

【関東地方のオビシャ】

《 埼玉県 》

[写真左上] 川越市氷川神社の弓取式 / [右上] 鴻巣市氷川神社の的祭

《 東京都 》

《 千葉県 》

[写真上左]ユズリハが入った吉川市の的/[上右]葛谷御霊神社の二羽の烏

《 茨城県 》

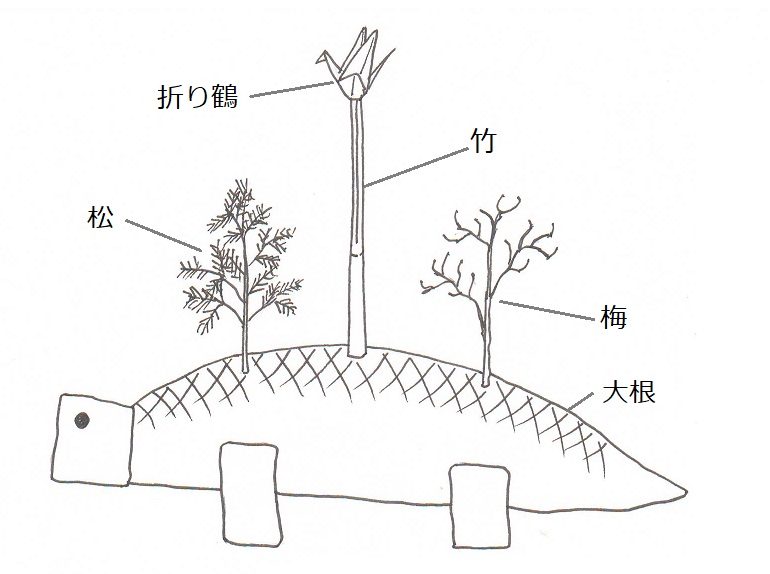

常総市・松竹梅膳の図

《 神奈川県 》

[写真左]社殿を周回する社人 / [右]蛇の目が描かれた的

14B:川崎市多摩区菅 (2020.01.09調査)

[写真左] 長尾神社の歩射 / [右] 的の裏に隠された「鬼」

【四国地方のモモテ】

《 香川県 》

《 高知県 》

【弓射儀礼の目的】

〔1〕的の形態

〔2〕弓射をめぐる儀礼

〔3〕弓射と「十二」の数

これまで、律令時代幕開けの宮廷行事から始まった射礼、そして西日本の宮座を主体に拡散した弓射儀礼、さらにはオビシャに代表される

関東地方の弓射儀礼について、現地取材と文献資料の事例を中心にみてきました。しかし、伝統的な弓術や狩猟由来の儀礼とのかかわりには

全く触れていません。弓をめぐる神事や行事、習俗などに対するアプローチでは、歴史的視点と民俗的視点のどちらを重視するかによって

取り組み方は異なり、総体的な解釈においてもさまざまな見解が示されることになります。

[写真左上] 弓で的を突き破る(八潮市) / [右上] 半紙12枚の的(鴻巣市)

|

十九夜待

2020/02/25

|

|

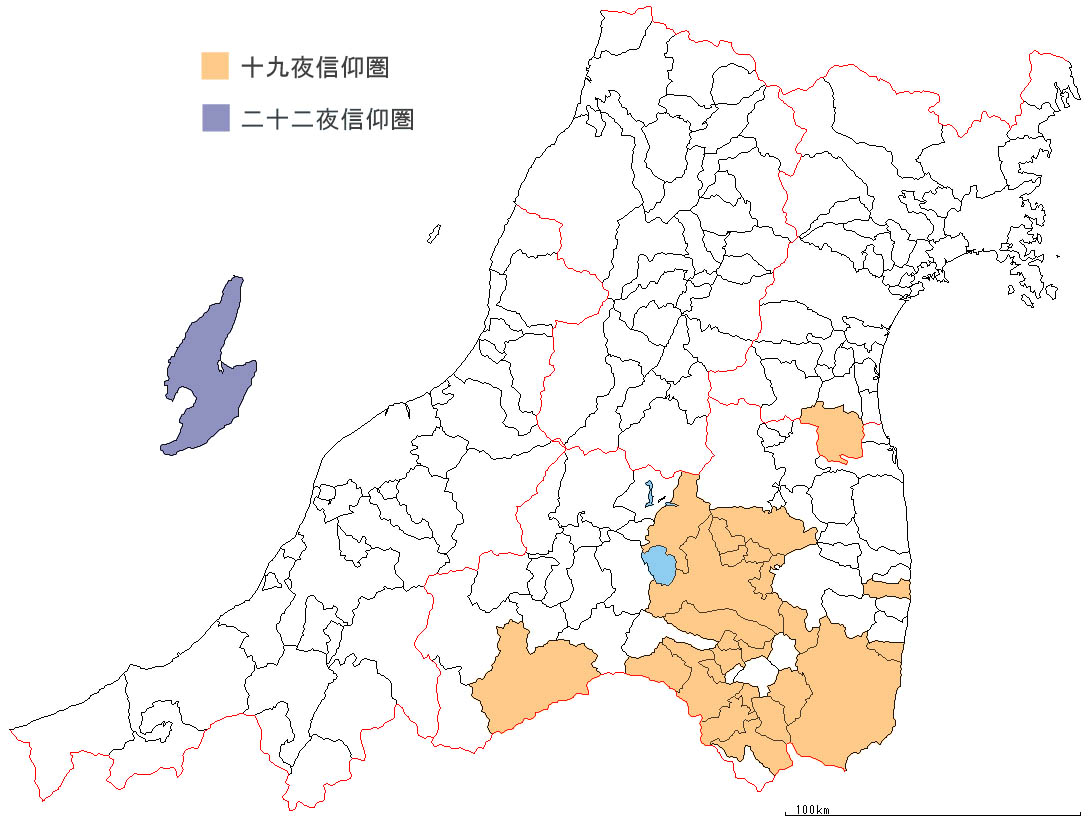

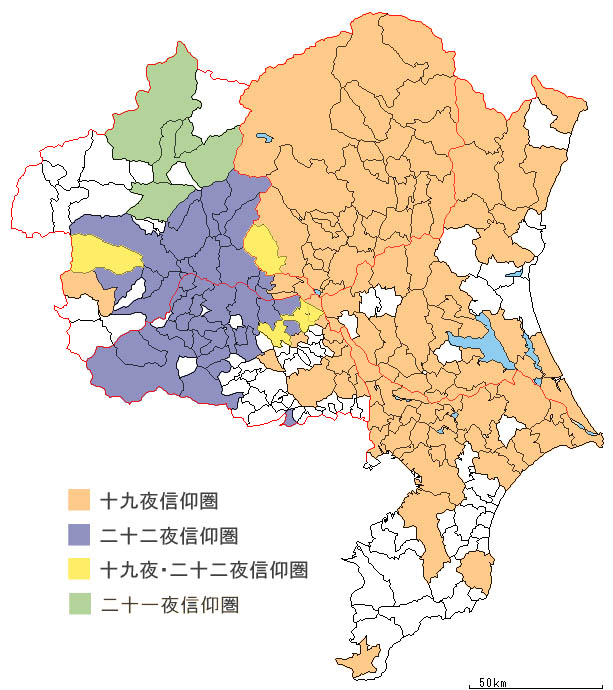

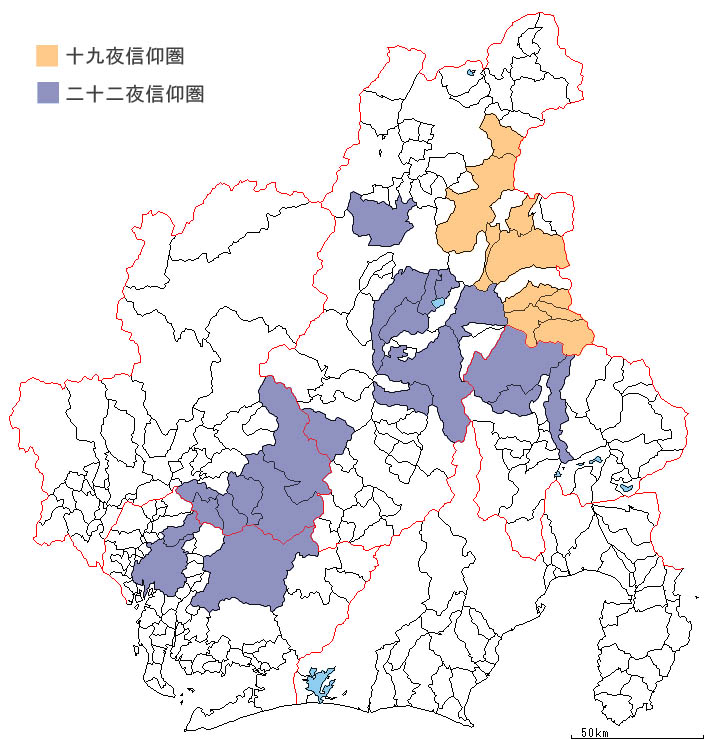

【十九夜の信仰】 関東地方の茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉各県に接する利根川中・下流域では、近世以降に「十九夜さま」と称する 行事が各地で行われてきました。これらの地域には、いわゆる十九夜塔も数多く造立されており、大きな文化圏を形成 していることが分かります。この分布は、北方に広がりをみせて福島県から宮城県の一部地域に及び、さらに西に目を 向けると長野県北東部と奈良県、京都府の一部にも伝わっています(分布図参照)。 十九夜の行事は、一般的な解釈として二十三夜待に代表される月待信仰の一形態とみられています。十九夜ですから、 本来であれば旧暦の十九日に上る月を拝して諸願成就を祈ることになりますが、各地で展開されてきた行事の実態は大きく 異なります。それは、基本的に安産祈願を主目的とした女人講による信仰と言えるでしょう。利根川中流域で十九夜信仰圏 と接する二十二夜行事も、多くは女人講によって産神信仰との強いかかわりがみられますが、こちらは同時に旧暦二十二夜 の月待が行われています。長野県の伊那地方では、現在も「お立待」と称して継続されている地区が数ヵ所あります。 しかし、十九夜行事においては、今のところ月の出を待つ習俗を示唆する明確な記録は見あたりません。この信仰で主尊 として祀られるのは如意輪観音ですが、十七夜から二十三夜までの七夜待では十九日の主尊は馬頭観音であり、如意輪 観音は二十一日あるいは二十二日に充てられています。ここにも、十九夜と月待の関係に大きな疑念を抱かざるを得ない 要素が隠れているのです。 さらに、各地の十九夜塔を概観すると、近世初期から中期にかけて造立された石塔の多くに「十九夜念佛」の銘文を確認 することができます。造立の主体も女人講とは限らない事例があり、「十九夜供養」銘だけの石塔も含めていくつか事例を 挙げると、 ・〔藤心村善男善女〕 正徳元年(1711)の「十九夜念佛供養」塔(千葉県柏市) ・〔諸衆男女敬白〕 正徳三年(1713)の「奉供養如意輪観音十九夜」塔(茨城県つくば市) ・〔小野村男女中〕 享保十二年(1727)の「十九夜供養」塔(茨城県新治村:現土浦市) ・〔久寺家村講中男女四拾人〕 延享元年(1744)の「奉供養十九夜念佛」塔(千葉県我孫子市) ・〔善男善女講中二十四〕 安永二年(1773)の「十九夜念佛」塔(千葉県関宿町:現野田市) ・〔講中老若男女〕 寛政七年(1795)の「十九夜供養」塔(埼玉県北川辺町:現加須市) などがみられ、他にも埼玉県大利根町(現加須市)の十九夜念仏供養塔に、世話人として男3人、さらに男27人と女23 人の名が台石にびっしりと刻まれている事例があります。おそらく、これらは念仏と深いかかわりをもつ講中ではなかった かと考えられますが、中期以降になると「念佛」の文字は次第に消失し、下流域においては子安講や観音講との習合がみられる ようになります。二十二夜待行事でも念仏や和讃を唱える地域はあるものの、銘文に「二十二夜念佛」などと刻まれた石塔を みる機会がないということは、両者が異なる系譜の信仰であるとみてよいでしょう。 このように、十九夜の行事が月待信仰と看做されるのか否かについては、これまでもさまざまな指摘がありました。特に 月の出を待って拝すという行為が伝承や史料から見出せない点が注目されるわけですが、一方で月待を行っていなかった ことを実証する手立てもないのが実情です。

十九夜と二十二夜信仰の分布 ※[上]東北地方 / [左下] 関東地方 / [右下] 甲信・東海地方

【各地の行事と伝承】

《福島県》 以上は東北や関東の状況ですが、西日本の事例として奈良県の場合はどうでしょうか。

《奈良県》

[左] 十九夜講(野木町) / [右] 二股塔婆(つくば市)

[左] 十九夜掛軸(いわき市) / [右] 十九夜塔(奈良市)

【十九夜行事の本質と伝播】

帰命頂礼 十九夜の 由来をくわしく 尋ねれば 奈良県(一部京都府を含む)の十九夜行事や和讃、十九夜塔などを見る限り、こうした信仰が関東地方から流入したとする 考え方には妥当性があります。犬供養など一部の習俗を除けば、ほぼ関東流の信仰が近畿地方の内陸部でひっそりと伝播・伝承 されてきたことになるでしょう。奈良市やその近隣地域では、一旦途絶えた十九夜講が近年復活した事例が多くみられますが、 お産や子育てを通して地域のコミュニティを深めたいという願いがあるのかもしれません。

|

十七夜待

2020/02/25

|

|

十七夜とは、旧暦で17日の月をさし、この月の出を拝する行事が十七夜待とされています。いわゆる広義の月待信仰の一つで、

通常は正月・5月・9月に行われ、このうち正月の十七夜待がさかんでした。この十七夜待を供養する目的で建てられた石塔

(十七夜塔)が各地で確認されています。 月待といえば、一般には二十三夜の月の出を拝する行事が中心です。本来は宗教的な要素を含まない素朴な信仰儀礼であったと 考えられますが、仏教との関係を深めるなかで七夜待と称する信仰が生まれました。これは十七日から二十三日の7日間に 六観音と勢至菩薩を配して祀るもので、十七日の本尊は千手観音あるいは聖観音とされています。東京都の奥多摩町には、 この十七夜待を供養したと思われる石塔が山間の道沿いにあります。1943(昭和18)年の再建塔ですが、もとは宝永元年(1704)の 造立とされ、千手観音の彫像をもっています。ただ、詳しい資料がないので、実際に十七夜待の行事が行われていたかどうかは 分かりません。 ところで、千葉県成田市の「奉新造十七夜待」塔(宝暦二年)は如意輪観音の彫像を有し、茨城県藤代町(現取手市)の「十七 夜供養」塔(明和五年)には子育地蔵が刻まれています。これらは、いずれも利根川下流域にあり、産神信仰の一形態である子安 観音の信仰がさかんな地域と重なります。また、安産祈願を目的とした十九夜女人講による行事が各地で行われてきました。 したがって、二つの十七夜塔についても本来の月待ではなく、十九夜講、あるいは子安講などと同じ位置づけにあったものと 考えられます。 それを、具体的に示す事例が茨城県常総市に伝承されていました。ここでは、旧暦の毎月17日に十七夜講と称して、輪番制に よる女性だけの集まりがあったのです。宿では掛軸を拝し、和讃を唱和しながら安産を祈願したということです。月待をしたという 伝承はありませんが、旧暦で実施されていたという点を踏まえると、かつては和讃を唱えて月の出を待っていた可能性もあります。 このように、民間での十七夜待は、月待行事というよりむしろさまざまな信仰との複合行事として捉えたほうが分かりやすいかも しれません。地域によっては、埼玉県秩父郡の「十七夜念佛」塔のように念佛講との習合がみられるほか、十五夜に類似した行事の 性格も併せもっていたようです。 |

十七夜に関連した石塔類

※[左] 東京都奥多摩町の十七夜待塔 / [右] 埼玉県秩父郡の十七夜念佛塔

二十三夜待

2020/04/25

|

|

【月の信仰と三夜待】 月は、地球にもっとも近い天体であり、古来より天文・暦法や信仰の対象として人びとの暮らしに深くかかわってきました。 夜の闇に貴重な明かりをもたらす存在感は絶大で、太陽とともに多くの神話や伝説、伝承に登場します。身近なところでは、 太陰太陽暦に象徴されるように、永い間人びとの生活のリズムを支配してきた歴史があります。月がもつ神秘さや不死の力に あやかりたいという想いは、やがて仏教をはじめとする宗教思想と結びついて「月をめぐる信仰」へと大きく発展しました。 そうした民間信仰の一つに、月待行事があります。主として満月以降の遅い月の出を待ち、その出現に際してさまざまな 祈願を行うというものです。特に旧暦二十三日夜の月待は、二十三夜待としてほぼ全国各地で実施されてきました。 《二十三夜の来訪神》 さて、月待のマチは何を意味するのでしょうか。『年中行事覚書』〔文0184〕によると、「マチは古くからの日本語で あって、その最初の意味は『おそばに居る』こと、即ち神と共に夜を明すことであったのだが、後々それを『待つ』ことだと 思ふやうになって、夕方の祭よりも、朝の方に重きを置く者が多くなったのである」と記述されています。マチは日待や庚申待 などにも通じるもので、柳田氏はこれらのマチ事に共通する各地の伝承を紹介するなかで、「人はただ二十三夜様といふ神様が あって、この晩は村々を御巡回なされ、信心の深い人々には徳を施し、恵みを垂れたまふものと思って居るだけであった」という ように、月待で共に夜を明かす神の存在を模索していたことが分かります。 現在、伝承としてのこされた二十三夜の信仰は、勢至菩薩あるいは月読尊などを祀る習俗が中心で、宗教との深い結び付きが みられます。古来より「神と共に夜を明かす」ことが月待本来の意義であったとすれば、いつの時代か宗教の影響によって大きく 変容を遂げたことになります。 《月待の史料と遺物》 月待に関する史料は少なく、古い時代の実態についてはよく分かっていません。『中世関東の月待史料』〔文0130〕には16世紀 から17世紀初頭の月待にかかわる史料が紹介されていますが、それ以前の具体的な状況は不明です。ただし、埼玉県川口市の史料 (詩文集『寒松稿』)から、慶長年代の後期(1606~1612)には近世以降の基本となる二十三夜待行事の形態がすでに整っていた 様子を知ることができます。 一方、中世の月待を知る有形資料として、15世紀中ごろに出現する月待板碑があります。その分布は関東南部に集中しており、 「奉待月供養」や「月待供養」などの銘とともに、その碑文からは当時すでに月天子すなわち勢至菩薩が月待の本地仏として信仰 されていたことが分かります。勢至菩薩は二十三夜待の主尊とされていますが、中世の月待板碑に「二十三夜」の銘はなく、 当時は月待といえば二十三夜を示していたものと推察されます。 こうした板碑とほぼ同時代の月待関連遺物は、埼玉県新座市でもみつかっています。小祠内に保管されているため詳しい調査は 行っていませんが、地蔵菩薩坐像を浮彫にした小型の石造物で、資料〔文0371〕によれば「文安三(1446)年十月廿三日、奉月待」 などの銘が確認されています。地蔵菩薩と月待(二十三夜待)の関係をめぐっては、埼玉県所沢市(1677年)、同大井町(1705年)、 同飯能市(1722、1743年)、東京都青梅市(1702、1710、1765年)などで同様の事例があり、地域的な特性分布が注目されます。 また、東京都五日市町(現あきる野市)には地輪部に「月待供養」の銘をもつ1486(文明18)年造立の五輪塔があり、中世の 月待板碑と近世の月待塔を繋ぐ重要な石造遺物の一つです。さらに時代が下って、1652(慶安5)年と1663(寛文8)年に茨城県 筑西市で造られた二基の月待塔は、自然石の中央に「三年三月」と刻まれ、他には類を見ない石塔です。上部にある種子[サク]と 日月像、そして何よりも「廿三日」という紀年銘から二十三夜待にかかわる近世初期の月待塔とみてよいでしょう。 このように、中世から近世への過渡期における月待遺物の存在が各地で知られるようになったものの、その分布はあくまでも東 日本主体です。近世の月待塔にしても、西日本は少なく東日本から北日本にかけて多く見られるという状況は変わりません。いずれ にしても、石造遺物から得られる情報には限りがありますので、信仰の実態については現地での聞き取りを中心とした調査が不可欠で あるといえるでしょう。

|

[左(2枚)] 新座市の月待地蔵 / [右] あきる野市の月待五輪塔

|

【三夜待の形態と構成】 《月待行事の形態》 広く月待行事を構成する主な要素としては、まず運営主体がどこにあるのかということを明確にする必要があります。個人 や家庭単位の営みなのか、あるいは地域集団としての講によるものなのかという区分けが基本です。さらに、講組織においては 講員の性質も重要なポイントとなります。 実施時期については、旧暦での日程が大前提となりますが、月の出を待たずに解散するという形骸化されたケースでは、新暦で 行われる事例も少なくありません。同時に、どこで行うのかも行事の性格を律する重要な因子といえます。かつては、地域集団 として組やクルワなどがあり、各家を輪番制で宿とする方法が一般的でしたが、近年は地域の施設(公民館など)を利用する ケースが多いようです。地域によっては、月待のための堂宇も建立されました。 行事の内容では、どのような場の設えが行われるのか、その際に準備されるもの、祈願の対象となる掛軸などの有無や念仏唱和の 有無、その他地域特有の習俗などを含めて全体の構成を把握する必要があるでしょう。以下に、関東・甲信地方を中心とした 二十三夜待行事について、要素別に整理してみたいと思います。 《運営の主体》 民間信仰では、講を組織して運営される形態が一般的です。目的に応じて月待講、庚申講、念仏講、愛宕講、富士講、御嶽講、 産泰講など、実に多様な行事を賄っていました。月待講では、二十三夜待ばかりでなくやがて十九夜待や二十二夜待など信仰の 多様化に伴い、それぞれの講が成立することになります。さらに、一部では庚申行事や念仏行事、安産祈願の習俗などと習合する 事例が各地でみられ、より複雑化した講の成立が促されてきた実態があります。 次に、講員の性質について注目すると、地域が一体となって老若男女で行われる事例から成人女性のみ、成人男性のみ、あるいは 年配の女性に限定されたケースまで、こちらも多様性に富んでいます。女性だけの講の場合は、十九夜講や二十二夜講のように 安産祈願を主体とした事例があり、このようなケースでは、女性の月待講に対して男性は庚申講を営むという構図もみられます。 こうした現象は、講そのものの多様化とも密接な関係にあるものと考えられます。 講以外では、個人が家庭において実施する事例がみられ、茨城県伊奈町(現つくばみらい市)や同笠間市、奈良県宇陀市、同 山添村などで記録されています。 《実施時期》 月齢の動きは、旧暦(太陰太陽暦)とほぼ対応していますので、二十三夜待の基本は1872(明治5)年まで採用された古い暦 により、毎月二十三日夜の開催となっていました。しかし、どの月も一様に行われたわけではなく、これらのうち一回または数回 程度は特別な行事と位置付けられていたようです。ただ、暮らしや社会が大きく変化するようになると、毎月の開催が困難となり、 やがては特定の月だけ実施されるようになりました。その典型的な事例が正・5・9・11各月の3回から4回というパターンで、 さらには正月のみ、9月のみ、11月のみなどへと簡略化される傾向が認められます。このように、奇数月の開催が主流化した 背景には、陰陽五行思想による陽の数(奇数)を重んじる考えが影響しており、近世に体系化された五節供のあり方にも通じて います。『日本歳時記』〔文0165〕の巻之二・正月之下には、「此月五月九月には世俗かならず日待・月待とて日月の祭をする 事あり」とみえますが、具体的な習俗については記されていません。 ところで、11月の二十三夜待については、「霜月三夜」と称して特別な伝承を伴う地域があります。それは、タイシ講との かかわりです。旧暦11月23日といえば冬至に近く、新嘗の物忌みとも無関係ではありません。東日本や北日本では、タイシ講 との習合として二十三夜待を行っていた事例が多くみられます。 《実施場所》 二十三夜待の場所は、個人(家)か講か、そして屋内の行事の有無、祈願の内容などによって異なりますが、本来の「月の出を 待つ」という行為を考えれば、東から南の空を見渡せる場所が最適でしょう。しかし、実際には月が上るまでの間待機する場が 必要となり、講組織にあっては講員の家を輪番でヤドとする方式が一般的でした。これは、他の講でも同じことが言えます。 したがって、ヤドの周辺から月が望めない地区においては、わざわざ場所を変えて月を拝したというケースもあったようです。 関東地方などでは、二十三夜待を行うための専用の場を設けていたことが知られています。多くは高台などに建立された堂宇で、 月待堂とか三夜堂、二十三夜堂などと呼ばれます。勢至菩薩を祀り、太鼓や鉦などを備えていた状況から察すると、おそらくは 月待の念仏を営んでいたものと考えられます。 近年にいたっては、輪番制による行事はほとんどみられなくなり、わずかに公民館や集会所などで寄合いがもたれる程度に なってしまいました。もちろん月の出を待つこともありません。しかし、それでもなお、人びとは三夜さまへの信仰を通して地域の 絆を深めようと努力しているのです。 《行事の構成》 各地の聞き取り調査から認められる行事の構成は、以下のキーワードによって整理することができます。 ①場の設定:単に人が集まるだけではなく、月待のための祭壇を設える場合がよくあります。その際に重要な役割を果たすのが 掛軸です。内容は仏画、神画、二十三夜や月読命などの文字という具合にさまざまです。仏画の場合は、観音や菩薩の立姿を 描いたものが一般的で、足元に半月状から三日月状の月を伴う構図が一つの特徴となっています。また、供えものとして線香、酒、 花、餅、赤飯、団子などが記録されています。中には針と糸を供えるという特異な事例(千葉県野田市)もあります。 ②念仏:関東では茨城、栃木、埼玉、千葉の各県で記録があり、長野県や福島県でも行われていました。多くは月の出を待つ 間の取り組みであり、念仏講などと深いかかわりがみられます。なお、念仏といっても内容的に和讃を唱えるケースが少なく ないようです。 ③祈願の内容:講中として共通の祈願を行う事例は少なく、女人講による安産祈願なども含めて集団および個別の願掛けとして さまざまな目的が設定されていました。具体例として、古典的な二世安楽から家内安全、商売繁盛、病気平癒、豊作・豊漁など、 実に多岐にわたった展開がみられます。 |

[左] 二十三夜の仏画/[中]勢至菩薩立像(埼玉県)/ [右] 二十三夜の掛軸

|

【三夜待の習俗】 個人や各家の実施事例は、茨城県と奈良県で見られます。 * 茨城県つくばみらい市:旧暦9月23日は、氏神祭りと称して地区内の二十三夜塔に赤飯を供えて参拝しました。 * 茨城県筑西市:三夜さまの日には、神社(氏神)の先にある二十三夜塔を家族で参拝し「二十三夜と祈念して、月々この 神念ずれば改心成仏疑いなし」と唱えました。 * 茨城県笠間市:旧暦23日は二十三夜の月待で、この夜はご馳走を作って供えものをし、月の出を待って拝みました。 * 奈良県奈良市:三夜さんは厄年の男の行事で、この日は兄弟や親戚などを家に招き、厄払いとして遅い月の出を拝みます。 * 奈良県宇陀市:旧暦1月23日夜は二十三夜さんの餅を供え、月の出を拝します。なお、42歳と61歳を迎えた年にはその祝いを 兼ねた月待となり、親戚などと一緒に月を拝します。 * 奈良県山添村:旧暦1月23日の夜は、三夜さんの重ね餅を盆に載せて縁側に供え、皆でご馳走を食べながら月の出を拝します。 茨城県では、二十三夜待において氏神様を祀る習俗がみられ、講中による月待とは一線を画した信仰となっていますが、全県的に 分布するかどうかは不明です。奈良県の場合は、三夜待が厄払いの行事として定着していたことを窺わせる内容であり、全国的にも 興味深い慣習といえます。 次に、講中による事例ではより多彩な習俗をみることができます。このうち最も一般的と思われるのは、茶飲みあるいは飲食 しながら月の出を待つというもので、この間に掛軸を拝したり、千葉県では歌や踊りを伴う場合もありました。その他、各地の 特徴的な事例を挙げてみましょう。 * 青森県鰺ヶ沢町:旧暦8月23日または9月23日の行事で、この夜はおはぎを作って縁側に供え、月の出を待ちました。 * 茨城県岩井市:旧暦11月23日夜の男女の行事で、混ぜご飯を食べながら月の出を待ち、全員で拝して朝になって解散しました。 * 茨城県筑西市:旧暦の毎月23日夜は男衆が広場に集まり、二十三夜塔に線香を供えて酒盛りをしました。 * 埼玉県飯能市:旧暦1月23日と8月23日に二十三夜堂で行う男女の行事で、男はお神酒を女は団子を作って供え、月の出を拝し ました * 埼玉県寄居町:旧暦11月22日から23日に二十三夜堂で行われた男女の行事で、22日夜は堂内で女性が念仏を唱えながら、外では 男女が月の出を待ちました。そして翌23日は勢至菩薩を祀りました。 * 千葉県野田市:旧暦の毎月23日に行われた女性の講で、念仏をしながら月の出を待ち、いよいよ二十三夜の月が上ると月に針を かざし、その光で針に糸を通しました。 * 千葉県栄町:30年ほど前まで年に数回旧暦23日に行われていた行事で、夜遅く月が上ると全員で「南無得大士勢至菩薩」と三回 唱え、その後室内で煮豆(小豆やササゲなど)を食べて歓談しました。 * 山梨県大月市:オサンヤサマは輪番制で行われる年配女性の講で、掛軸を拝し小豆粥を食しました。 * 長野県小谷村:旧暦の毎月23日に輪番制で男女が参加して行われ、戸を開けて月の出を待ち、上ってくると床に手をついて 拝みました。 * 長崎県平戸市:旧暦の正・5・9月の各23日に近所の4~5軒で行われ、月の出を拝して豊漁や豊作を祈願しました。 なお、二十三夜待に関する伝承がいくつか記録されています。 ○夜の12時前に別れる(散会する)と地震が起きる(茨城県つくばみらい市) ○三夜さまは、お金の貯まる神様である(茨城県竜ヶ崎市) ○願い事が叶わぬ時は、二十三夜の月を待て(千葉県館山市) つくばみらい市の事例は、月待が形骸化して次第に月の出を待てなくなった実態をよく示しており、その戒めとして伝承された ものと推察されます。 |

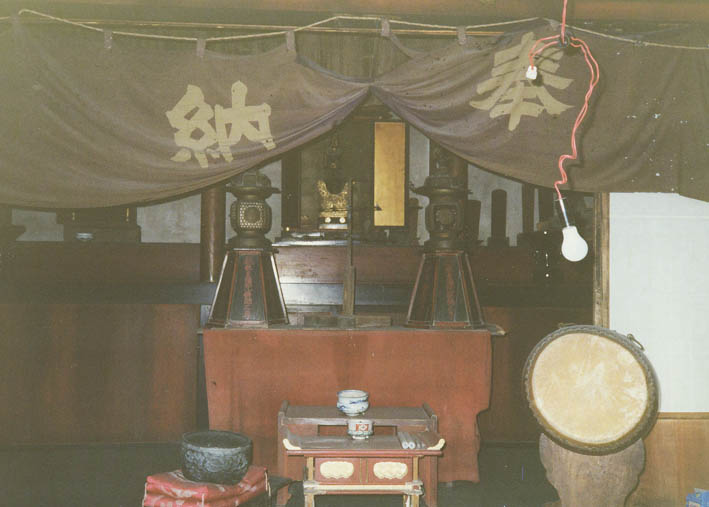

[左] 寄居町の二十三夜堂 / [右] 小川町の勢至堂内部

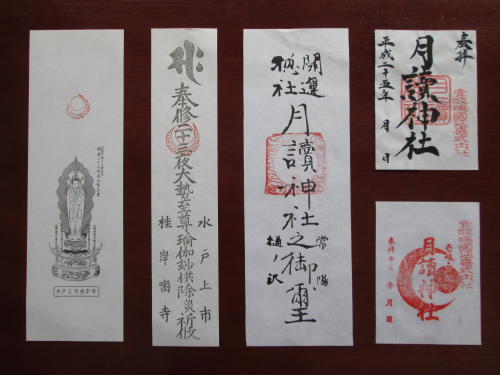

月待の社寺札(茨城県、長崎県)

|

【三体月の伝承】 二十三夜待行事では、その夜の月が三体になって上るという「三体月」の伝承が和歌山県の熊野地方を中心に伝えられて います。近年、これが単なる言い伝えではなく、実際に発生しうる現象であることが分かってきました。二十六夜待においても 類似の伝承があり、その体験記〔文0160〕に詳細な報告があります。 熊野の三体月は、月に供えものをしたり、念仏を唱えたり、またある地区では山に登って「三体月」を拝んだものであると いうことすが、ここに紹介されている事例は、6例中5例が霜月23日の月が対象です〔『熊野信仰の起源』文0057〕。また、 月の出そのものを特別な現象とみた事例を含めて、各地の伝承をみてみましょう。 * 青森県南津軽地方:正月は七福神、5月はアヤメ、9月は稲を積んだ形とみる〔『二十三夜の月を訪ねて』文0158〕 * 宮城県加美郡:3本のロウソクを灯した形とみる〔『東北の歳時習俗』文0142〕 * 茨城県潮来市:月が上る数分間は全体がキラキラと輝き、金の衣をまとったように見える * 千葉県香取郡:御幣3本の形、あるいは帆をかけた船の形とみる * 奈良県北葛城郡:輪を被ったように三つとみる〔『大和に残る星の古名(下)文0265〕 このほか、熊野と同様に三体の月とみるところが埼玉県や静岡県、熊本県などにあり、二十六夜待の類似伝承も含めて信憑性の 高い証言が意外に多くのこされているという実態を無視することはできないでしょう。各地で何らかの事象が発生し、多くの人に 目撃されていたのです。 実は、以前よりこれを自然現象と捉えて科学的に解明しようとする動きがありました。しかし、現象自体の予測が困難なうえに 発生する確率がたいへん低いという事情も重なって、明確な証拠は長い間把握されることがありませんでした。ところが、1992 (平成4)年になり、三体月伝承の本拠地ともいえる熊野地方において、ようやくその現象が写真撮影されたのです。発生したのは 二十三夜の月ではなく、六日月で偶然に確認されたものですが、「最初は完全に三体に見えた」という観察者の話を紹介しています 〔『熊野地方の伝説「三体月」の観察』文0058〕。この現象の正体は一種の蜃気楼と考えられますが、かなり複雑な条件のもとで 発生していたことが分かりました。 いずれにしても、こうした神秘なる現象は、まさに「神と共に夜を明かす」行為を促す信仰の力といえるのではないでしょうか。 |

二十二夜待

2019/11/25

|

|

【二十二夜の信仰】 二十二夜待も月待信仰の一形態とされ、一般的には旧暦二十二日の月を祭る行事と考えられています。その分布域は、現在のところ 関東地方(群馬県と埼玉県の一部)を中心に、甲信越地方(長野県と山梨県の一部および新潟県の佐渡島)、東海地方(岐阜県と愛知県 の一部)などにみられます。このうち、関東地方では伝承や行事にかかわる聞き取りから十九夜待と同じように産神信仰や念仏などとの 習合があったものと推察されるものの、行事自体が早くに衰退した地域が多く、現状では単なる寄り合いと化しているのが実態です。 一方、長野県や愛知県では、現在も行事が存続(一部は復活)している地域があり、産神信仰と月の出を待つ習俗が一体となった往時の 名残を見出すことができます。この夜の月待は「オタチマチ」と称し、立ったまま月の出を拝する習わしでしたが、残念ながら今は ほとんど行われていません。また、佐渡島でも「二十二夜待・・・・二夜さん。(中略)女人講が多い。如意輪観音が多い。安産・子育てを 祈るという」と報告されています〔『佐渡の石仏』文0332〕。 七夜待では、二十二夜待の主尊は如意輪観音であり、その種子は「キリーク」です。これは、各地の月待塔にもよく表われていて、 関東では多くの石塔で如意輪観音坐像(二臂あるいは六臂)が彫られていますが、甲信越や東海地方の場合は文字のみの塔が多く、佐渡 ではキリークの他に「サ」の種子(聖観音)を刻む塔も少なくありません〔文0332〕。これは、信仰の形態が決して一様ではないことを 示唆したものと思われます。 いずれにしても、女性だけで講を組織し、安産や子育てなどを祈願の対象とした観音信仰という点では、ほぼ共通した土壌にあると 言えるかもしれません。

二十二夜と十九夜信仰の分布

【各地の行事】

関東地方の二十二夜信仰遺物

《長野県》

信州伊那地方の二十二夜尊祭

《愛知県》

名古屋市の二夜さま

【月待と女人講】 |

二十六夜待

2017/11/25

|

二十六夜の月と木星

※剣先星と呼ばれるめずらしい現象

|

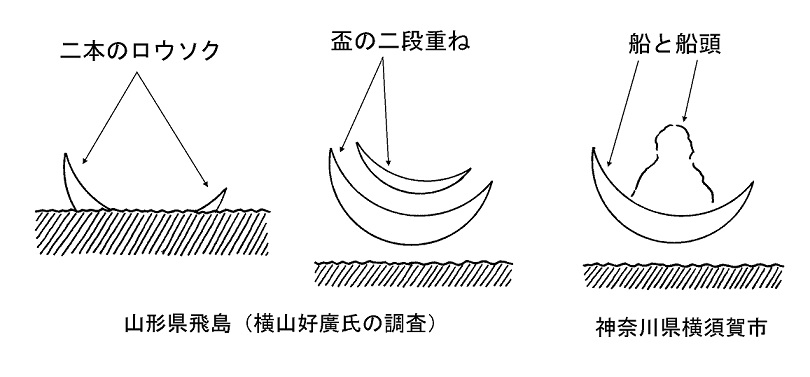

【六夜さま】 月待行事の一つとされ、二十六夜(実際には夜明け前)の月の出を拝することを目的とします。一般には、正月と7月の二十六夜が 対象ですが、地域によっては他の月にも行われていました。ただし、二十三夜待のように全国的な行事ではなく、やや偏った分布を 示しています。関東地方では、近世の江戸で隆盛をきわめた一時期があり、江戸の六夜待としてよく知られています。それらが影響して いるかどうかは不明ですが、近隣地域でもさかんに行われた記録があります。二十六夜待は、二十三夜待よりもさらに遅い月の出を 待つ必要がありますが、月齢二十六前後の月といいますと、その形は三日月のように細く、しかも東天に姿をみせるのは明け方に 近い時間です。各地の二十六夜待に関する伝承を以下に列記します。 * 秋田県仁賀保町:ロクヤマヂあるいはゴリヤクサマと呼ばれます。神社にて酒盛りをしながら月の出を待ち、月が昇ると豊作を 祈願しました。また、ところによっては番楽を奏し、月の出を待ちました。二十六夜の月に出は、船の形に見えたり、2本の ロウソクにも見えるといわれます(横山氏の調査)。 * 山形県酒田市(飛島):ロクヤの月さまといって、旧暦7月26日に村中でご馳走(餅、おはぎなど)を供え、月が出るといっしょに ご馳走をいただきました。特に願かけはしませんが、二十六夜の月の出は、年によって盃の二段重ねになったり、2本のロウソクに なったりします(横山氏の調査)。 * 東京都八丈島:ロクヤさまといって、旧暦7月26日の月の出を拝みました。このときの月は、船の形やロウソクの形に見えるという 伝承があります。 * 神奈川県横須賀市:人々は、毎年秋になると二十六夜さまを拝みに観音さまへ出かけました。月は鹿野山と竹岡の中間辺りから 昇ってきますが、船の真ん中に船頭が乗っている姿に見えたといわれています。

このほかにも、「月の出が三体に見える」とか「阿弥陀三尊の姿を拝むことができる」などの伝承が各地にあります。紀州の 熊野地方などでは、二十三夜の三体月としてよく知られており、元来が二十三夜待における信仰がその本筋ではなかったかと思われます。 八丈島の場合は、一度中断された行事を数年前に復活させ、地域の新たな行事としてとり組まれている事例です。行事の内容は かなりの変化がみられるものの、現代社会においても神秘な月を拝する行事への関心は高いといえるでしょう。

【近世のロクヤ待】

[左]月の岬に遺された東崖線/[右]湯島天神の男坂から東方の眺望

それでは、二十六夜待がいつごろから行われたものかというと、残念ながらその起源についてはよくわかっていません。いわゆる 中世の月待板碑のなかには、二十三夜待供養を目的としたものが多くみられますが、二十六夜待を具体的に示す史料はほとんどみられない ようです。近世以降に出現する二十六夜塔をみても、年代的には享保年間以降に多く造立された傾向を示しています。また、月待信仰では それぞれの月待を行う日によって本尊が決められており、たとえば二十三夜待であれば勢至菩薩を信仰することになります。二十六夜待の 本尊は愛染明王とされ、「愛」と「藍」が音で通ずるところから染物業者の守り神としても広く信仰を集めた経緯があります。したがって、 二十六夜塔のなかには、こうした染色あるいは養蚕関係の人たちが造立したものも少なくなく、本来の二十六夜待供養を目的とした石塔 とは区別して扱う必要があるでしょう。 |

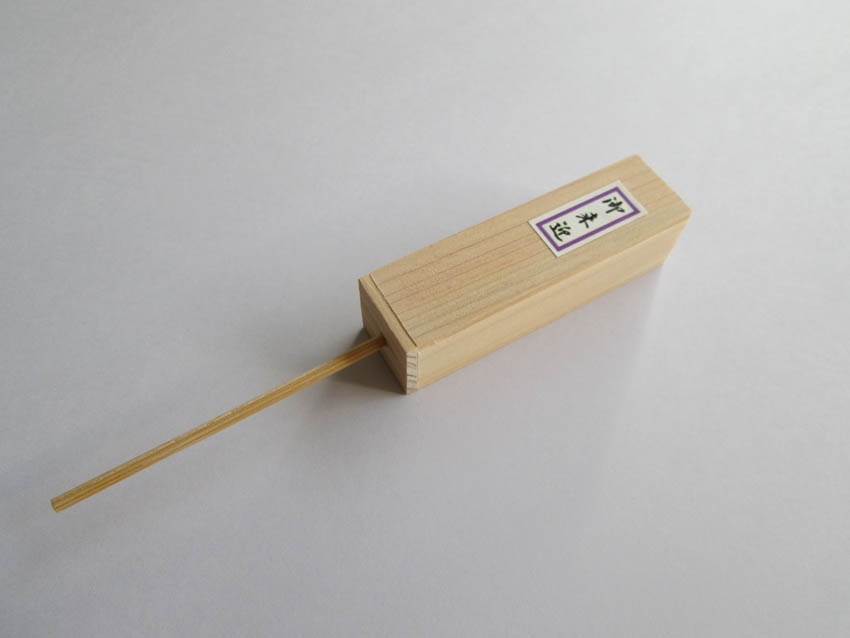

江戸玩具「御来迎」

近世の伝統を受け継いで現在も作られている江戸玩具の一つ

四角い筒の下にある棒を押し上げると光背が開き仏像が現れる

|

【二十六夜の御詠歌】 二十六夜待においては、月の出を待つ間に御詠歌などが詠われていました。岩手県盛岡市で、大正時代に二十六夜待を体験した 記事にも、東の空に向かって御詠歌を詠うようすが紹介されています〔『二十六夜尊の思い出』文0160〕。また、神奈川県三浦半島の 二十六夜待は戦前まで続いていたようで、横山好廣氏の調査によると、次のような御詠歌を歌いながら月の出を待っていたことが 分かります。

♪帰命頂礼タカナワの 二十六夜の御来光

この歌は、武相流の口伝によるものとされ、三浦半島には数人の伝承者がいるといわれます。御詠歌は、西日本でも記録されて

いますが、特に二十六夜だけのものではなく、念仏などを含めて二十三夜待や十九夜待などでも類似の歌があります。 |

オムツラサマ

2017/11/25

|

|

【利根川流域のオムツラサマ】 オムツラサマとの出会いは、1994(平成6)年に始まります。その年の2月に茨城県つくば市栗原地区を歩いた折、当時 90歳になる女性から次のような話を聞きました。この辺りでは、かつて子どもが帯解を迎える前年、つまり6歳になったときに これを祝う風習があり、オムヅラサマと呼んでいたというのです。具体的には餅をついて丸餅を作り、そのうちの6個を縁側など において月に供えました。さらに、近所にも餅を配って歩いたといわれます。こうした祝いは、男女の区別なく行っていたそうですが、 かなり以前に廃れてしまった行事とみられます。 これに関連して『日本星座方言資料』〔文0167〕では、茨城県新治郡某村から同県鹿島郡沼前村(現東茨城郡茨城町)に嫁いだ人の 話としてオムヅラサマを紹介しています。それは、子どもの虫封じのため毎月6日にオムヅラサマ(おうし座のプレアデス星団)に 団子6個を供えるというものでした。二つの事例を比較すると、行事の目的やつくりもの、それを供える対象などで相違がみられますが、 より古い記録である『日本星座方言資料』の記述が本来の行事の姿であったとみるべきでしょう。つくば市の事例ではオムヅラサマの 原意が失われ、したがって供えものの対象がプレアデス星団から月へと変化した可能性があります。いずれにしても、この当時は オムヅラサマという星名が極めて地域性の強い伝承ではないかとの認識をもっていました。 ところが、1996年の調査で埼玉県幸手市と茨城県猿島郡五霞町において同時にオムツラサマを記録し、幸手市にはその転訛形と みられるオマツルサマという呼称も存在することが判明したのです。その後もこの星名の分布は拡大を続け、現在は利根川流域の群馬、 栃木、埼玉、茨城、千葉の5県に及んでいます。最新の記録は2017年9月の栃木県下都賀郡野木町で、埼玉・茨城両県での採集 から実に21年を経て、今なお受け継がれてきた事実に驚きを隠せません。ただ、残念なことに、いずれの地域においてもオムツラサマ にまつわる行事の伝承はなく、この件についての進展はみられない状況が続いてきました。

【星の神と餅】

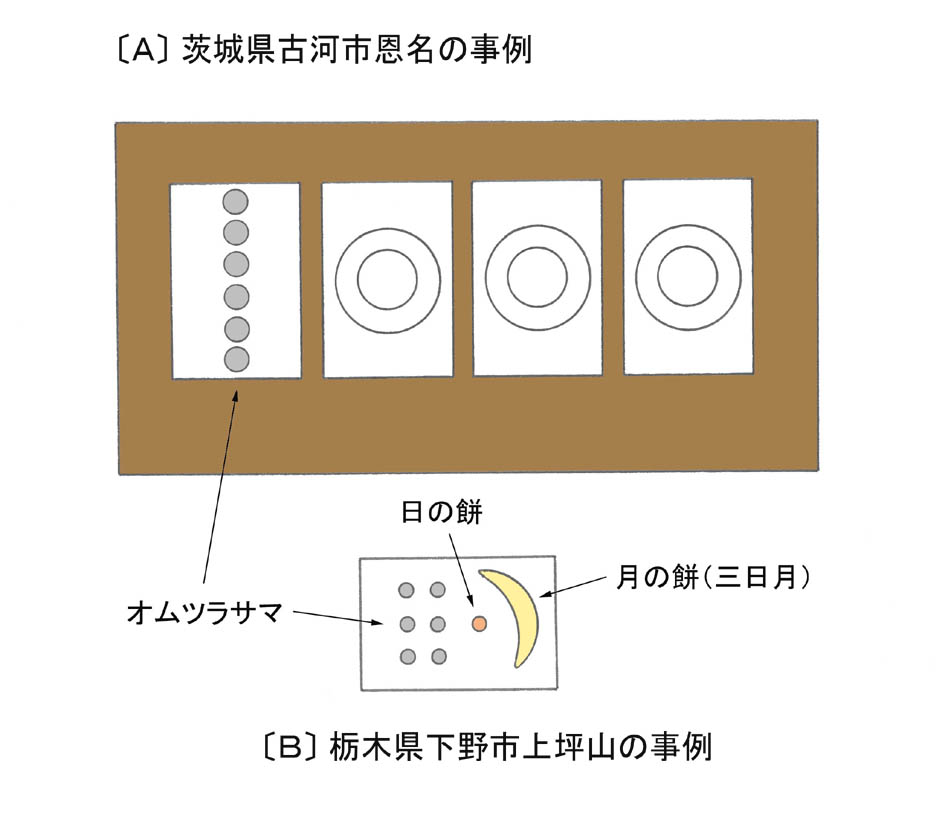

(1)オムツラサマの餅は単独でなく、他の餅類と一緒に供えられる(大きな供え餅あるいは三日月形の餅) ここで、現地調査における聞き取りの記録から具体的な供え方の事例を見てみましょう。

[A]茨城県古河市恩名(2012年10月調査) これらは、いずれも調査時点において行事が存続していたものの、実際に供えられた状況は把握していません。また、オムツラサマの星名も 確認できませんでした。星の神に対する信仰が希薄になるなかで、その唯一の証である餅の存在感がより大きくなってきたことを実感する ばかりです。

|

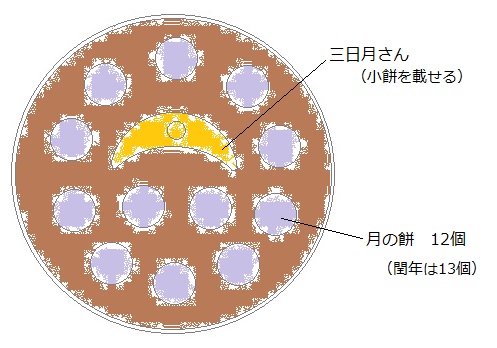

オムツラサマの餅の図(実物は白餅)

|

【六星神社】 プレアデス星団を星の神として祀る信仰は、全国的にもほとんど例がありません。そればかりでなく、正月の供え餅の習俗からは三日月信仰 との接点も垣間見ることができます。特に栃木県下野市の事例は、日月の餅と星神の餅を一体化した形態を示しており、この地域一帯に両者を 結びつける鍵が隠されているのかもしれません。利根川流域の三日月信仰については、茨城・栃木両県の一部で特に盛んな地域があり、いくつかの 三日月神社や三日月不動尊が知られています。 これらは、それぞれの地域において信仰の中心的な役割を担ってきたわけですが、現在はその 名残を留めているに過ぎません。一方、オムツラサマには僅かな習俗の一端が認められるだけで、具体的な信仰の実態は依然として謎のまま 残されてしまいました。 何か有用な手掛かりはないものかと、新しい情報を探し求めるうちにようやくたどり着いたのは、茨城県の小貝川下流域で見つけた小さな社 でした。それは、驚くべきことに「六星神社」だったのです。場所は、つくばみらい市(旧伊奈町)の山王新田と呼ばれる地区で、民家が散在する 田園地帯の日枝神社境内にあります。覆い屋の中に古い社殿があり「六星大明神」という神が祀られていました。近くの農家の人に話を伺ったところ、 神社の由来や行事等についてはよく分からず、昔から疣取りの神様として信仰されてきたとのこと。関係する古文書類も存在しないようで、仮に 遺っていたとしても、日枝神社社務所(現公民館)の幾度かの火災によって焼失してしまったのではないかということでした。念のため、オムツラサマ についても確認しましたが、聞いたことがないという返事でした。 それでも何とか具体的な手掛かりを得たいと、さらに聞き取りを行ったところ、一つの有力な情報を入手しました。それは、かつて毎年交代で務めた 神社の世話役の仕事の一つとして、小正月に六個の餅を供えていたというのです。これが、現在も伝承されているオムツラサマの餅に連なることは ほぼ間違いないものと思われます。したがって、旧三和町の文書に記された星の神の実態は、おそらく「六星大明神」のことを指すのではないかと 推測されます。しかし、現段階ではまだオムツラサマの信仰にかかわる全体像は把握できていません。因みに六星神社の例祭は9月6日ですが、 どのような神事が行われてきたのか不明です。今後はこの神社の来歴や古い時代の信仰の実態に関する事実を掘り起こし、プレアデス星団が星の神 として祀られた経緯を明らかにしていきたいと考えています。

|

[左]六星神社(正面)/[右]祭神「六星大明神」

三日月信仰

2018/11/21

|

| 月は太陽とともに古い時代から人びとの暮らしと深いかかわりをもつ天体でした。

とりわけ、三日月(この場合は旧暦三日の月)に対する関心は高く、信仰や伝承ばかりでなく文学や芸術などにおいても特別な対象として

扱われてきました。 現在、そのような信仰の名残を示すものとして、三日月神社や三日月塔、三日月餅などが確認されています。いずれも長い間人 びとの暮らしの中に息衝き、継承されてきた文化ですが、近年はその担い手を失い、存続が危ういと懸念される状況となっています。 ここでは、主に関東地方を中心とした三日月をめぐる信仰の記録を紹介します。

【三日月の習俗】

《 茨城県 》

《 栃木県 》

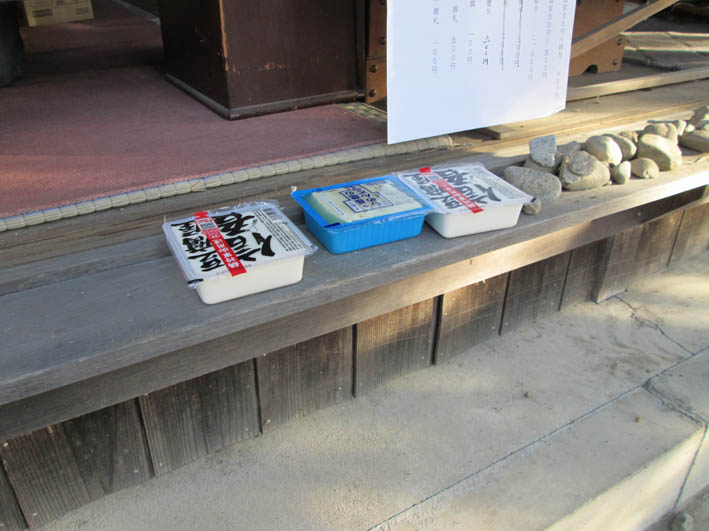

《 埼玉県 》 茨城県や栃木県にはいくつかの三日月神社があり、それぞれの地域における三日月信仰の拠り所として大きな役割を果たしてきたことが よくわかります。参拝の際に豆腐を供えたり、針供養が行われたということは、日常の暮らしと深いかかわりがあったからでしょう。ただし、 常陸大宮市の事例は農耕儀礼的要素が反映された行事とみられます。一方、埼玉県では各家庭での信仰が中心とみられますが、燈明をあげ 供えものをして月を拝するという基本的な習俗は各地で行われていたようです。

【三日月神社】

◆ 各地の三日月をめぐる社寺 ◆

[写真①]三日月神社の祭礼(栃木市)/ [写真②]「朏尊」の扁額(栃木市)

[写真③]祈願の絵馬(佐野市)/ [写真④]供えられた豆腐(栃木市)

|

オツキヨウカ

2019/05/25

|

|

旧暦の4月8日は「卯月八日」です。かつては、各地でさまざまな行事が行われてきましたが、最近はほとんど見られなく

なっています。春の山に分け入ったり、花を立てたり、先祖供養の墓参など、いわゆる灌仏会と花祭りにかかわる習俗が目立

ちます。大阪や京都、兵庫、奈良、滋賀など近畿地方の各府県では、この日「天道花」を立てるところが多くありました。京

都市下京区には天道神社があり、5月(新暦)の天道花神事は古い歴史をもっています。 天道花は、長い竿の先端に花を付けて主に庭や軒先などに立てるもので、天道(太陽)だけでなく釈迦や月、新仏など地域 によって供える対象は異なります。この花は、もともと神の依代とされ、したがって花を高く立てるのは神や祖霊を迎え入れ るためと言われます〔『花祭りと春山入り』文0282〕。 ところで、奈良県では多くの地でこれをオツキヨウカと称し、月(地域によって星も加わる)に供えるとしています。この ような習俗は同県と接する三重県西部や京都府南部、大阪府北部でも確認され、さらに広がる可能性があります。それでは、 これまでに記録した行事の内容を整理してみましょう。

《 三重県 》

《 奈良県 》

《 京都府 》

《 大阪府 》

以上のように、奈良県宇陀市や川上村では本来の旧暦4月7~8日に行われていましたが、他の事例はほとんどがいわゆる

月遅れの5月7~8日に移行しているようです。また、利用される花はモチツツジを代表とするツツジ類がすべてに共通して

いるほか、一部でフジやヤマブキなども使われます。花と一緒に籠を取り付ける事例が3例ありますが、三重県伊賀市ではそ

の中に草餅を5個入れるといい、京都府南山城村のそれは三本足の蛙が入るのを目的としています。『卯月八日の行事-三本

足の蛙の事例を中心として-』〔文0283〕によれば、三本足の蛙に関する伝承が奈良県北部に多いことを紹介していますが、

その背景に関する考察からは結論が得られていません。中国では月の象徴として兎や蟾蜍がよく知られているものの、月との

かかわりは推測できても三本足の根拠は未詳です。宇陀市の事例にみられる団子や伊賀市の5個の草餅などと考え合わせると、

おそらく伝承の核心は対象物ではなくその数、つまり数字そのものにあるのではないかと思われます。実際のところ、伊賀市

の聞き取りでは「草餅は必ず5個でなければならない」として、数の重要性が強調されていました。中国では、陰陽説の考え

方から偶数(陰)よりも奇数(陽)が重んじられ、日本でもそうした慣習が一般に広まったことは周知のとおりです。江戸時

代に設定された一、三、五、七、九月の五節供などは、その顕著な例といえるでしょう。

オツキヨウカの伝承がのこる奈良県北部の山郷

|

キシュウ

2018/09/16

|

|

【鬼宿日について】 古代中国やインドの星座である「二十八宿」のうち、第23宿は「鬼宿」で南方(朱雀)七宿の一つとして「たまほめぼし」の 和名をもっています。西洋の星座ではかに座のγ、δ、η、θに相当します。鬼宿は二十八宿中で最善の宿とされ、陰陽道でも すべてに吉とされるめでたい宿でした。古い暦では年、月、日のそれぞれに各宿が割り当てられていましたが、西暦862年から1684年 までの823年間使用された日本の宣命暦では、牛宿を除くインドの二十七宿が採用されたことにより、毎月の鬼宿にあたる日が 定まっていました。 二十七宿による鬼宿日

したがって、かつてはこうした鬼宿日に祭礼や行事、祝い事などが各地で行われていたようです。ただし、ここに表記した月日は あくまでも旧暦によるものですので、現行暦には当てはまりません。因みに、子どもの通過儀礼として今でもさかんな七五三の 行事は、かつての11月15日の鬼宿日が本来の起源ですが、現行暦でもそのままの日付で定着している事例の一つです。

【奥能登のキシュウ】

《 輪島市の事例 》

[左] 奥津姫神社の鳥居(輪島市名舟町)/ [右] 輪島市の大沢漁港

《 七尾市の事例 》

《 鳳珠郡能登町の事例 》

【加賀地域のキシュウ】

《 白山市の事例 》

以上のように、この調査では輪島市や七尾市の事例が多く記録されています。実施日は、いずれも新暦の1月11日あるいは2月11日です。

本来は旧暦の1月11日であったはずですが、明治時代の太陰太陽暦からグレゴリオ暦への改暦以降もそのままの日付で継続されて

いるのでしょう。2月11日というのは、他の多くの民俗行事が改暦後にいわゆる月遅れで実施されるようになったのと同様です。

輪島市大沢町の事例からは、かつて月遅れで実施していたものが、何らかの理由で1月11日に移行したことが分かります。

【キシュウの意味】

|

十 八 夜

2019/02/25

|

|

【十八夜と作神さま】 十八夜というと、まず思い浮かぶのは月待信仰としての「十八夜待」です。ただし、二十三夜待や十九夜待などと比べると、信仰の 実態はよく分かっていません。本来の月待行事であれば、いわゆる二十三夜待のように十八夜の月の出を待ってこれを拝するという 伝承がのこされているはずですが、これまでのところ具体的な記録も見当たらないようです。十九夜待信仰が念仏供養や安産祈願を 目的として一部の地域で受け継がれてきたように、十八夜の場合も特定の行事あるいは習俗を基に継承されてきたものと考えられます。 現在、十八夜と呼ばれる行事は、山形県を中心に東北地方から一部関東地方にかけてみられます。しかし、その形態は一様ではなく、 概ね二つの系統に分類されるようです。一つは、十五夜や十三夜のように農耕儀礼の一環として行われるもので、千葉県や茨城県、福島県、 宮城県などのそれぞれ一部地域に伝えられています。それらの多くは旧暦9月に実施されているようですが、地域によってはそれ以外の 月にも行われることがあります。ここで、千葉県と茨城県の事例を整理してみましょう。

《 千葉県 》

《 茨城県 》 いずれの事例も、十五夜や十三夜に続いて行われる行事であることがわかります。また、十八夜には餅が重要な意味をもって いるようで、稲作によって得られた米の収穫に感謝することが主な目的ではなかったかと思われます。十五夜や十三夜を「芋名月」 とか「栗名月」などと呼ぶ地域がありますが、『霞ケ浦の民俗』〔文0288〕によると稲敷郡美浦村では十八夜を「米月見」と称して いるようです。まさに月見行事の一つと捉えていたわけです。

[左] 居並ぶ十八夜塔(山形市山寺)/ [右] 福島県いわき市の十八夜塔

【十八夜と観音信仰】

〔1〕岩谷観音と十八夜塔

〔2〕月待と十八夜塔

〔3〕観音霊場をめぐる信仰 以上のように、山形県における十八夜の信仰は、岩谷の観音堂を中核として周辺地域に拡散する一方で、この地域の観音霊場を巡る 信仰にも深くかかわる展開をみせてきました。しかし、周辺各地の十八夜講の実態が不明な状況においては、月待信仰としての位置づけは 曖昧です。仮に講中による月待の習わしがあったとして、果たして十八夜に限定された行事となっていたのかどうか。おそらくは、本来の 月待である二十三夜信仰と習合した形態をとっていたものと推察されます。なお、同じ観音信仰では十七夜(千手観音)や関東の利根川 流域を中心に如意輪観音を祀る十九夜、二十一夜、二十二夜などの信仰がありますが、これらはいずれも安産祈願を目的とした女人講が 通例で、山形の十八夜信仰とは性格を異にするものであることが分かります。

[左] 眼病平癒を祈願した奉納絵馬 / [右] 国指定の文化財・オナカマ道具

|

天道の行事

2019/10/25

|

|

【太陽をめぐる信仰】 「おてんとうさま」という言葉を聞いて、何かしら郷愁を感じる人は随分少なくなりました。しかし、単なる「太陽」ではなく 「お日さま」でもない、いわば「天道」なるが故の呼称として今でもなお大きな存在感を示しています。昔の人びとにとっては、 お天道さまへの感謝なくして日々の暮らしが成り立つことのない時代があったのです。 天体とのかかわりが希薄になった現代でも、元旦には各地で初日の出を拝する光景を見ることができますが、かつては日の出や 日の入りに手を合わせることは日常の姿でした。静岡県裾野市で、明治生まれの女性が毎朝釜の蓋にご飯を供え、東を向いて唱え言を しながら手を合わせていたこと、また夕方にも西を向いて同じ所作をしていたという話は、素朴な太陽信仰の一面を窺わせます。 太陽をめぐる信仰のなかでも、天道念仏にはいくつかの形態があり、神・仏・修験などさまざまな要素を習合した行事として各地に みられますが、ここでは関東地方の事例をもとにその習俗の一端を紹介します。

[左] 幻想的な日迎えのとき / [右] 日送りに太陽の再来を託す

【千葉県の天道念仏】

○東葛飾郡関宿町(現野田市)

など、文字通り念仏を主体とした行事であったことが分かります。

[左] 祭壇中央に掲げられた梵天 / [右] 祭壇正面で念仏を唱和

【栃木県の天祭】

[左] 天棚正面 / [中] 出羽三山の梵天 / [右] 奉納太鼓

《 高根沢町の事例 》

[左] 石末原地区の天祭供養塔(後方)/ [右] 地蔵堂と天棚収納庫

|

妙見信仰

2022/04/25

|

| 妙 見 の 歴 史 |

|

【日本での展開】 古代中国では、北辰と北斗七星が重視されてきました。この北辰をめぐる信仰のひとつが妙見で、日本へは朝鮮半島を経由 して伝わったとされています。こうした伝来とその後の展開について、小村純江氏は「妙見信仰の研究略史」をまとめてい ます〔『妙見信仰の民俗学的研究』文0395〕。これまでの研究事例をもとに、その拠り所となる史料や考え方を整理して 分かり易く示したものですが、日本への伝来については妙見菩薩を説く『七佛八菩薩所説大陀羅尼神呪経』と他の密教経典との 関係から、仏教とともにあるいは仏教渡来からあまり時を前後しない時期であろうとの見方があるとしています。 『日本霊異記』には、下巻の第五話「妙見菩薩変化示異形顕盗人縁」などの説話があり、奈良時代の妙見習俗を知ることができ ます。さらに、河内国石川郡春日村の蘇我馬子創建と伝えられる妙見寺に、飛鳥時代に連なる碑の破片が所蔵されているとする 史料から、この寺が「白鳳の世において妙見信仰の一つの拠点であったことが想像される」との見解もあります〔『妙見信仰の 史的考察』文0396〕。 また、その後の展開の様相については、小村氏が以下のように主として四つの捉え方を整理しています。 ① 妙見信仰をひとつの流れ(徐々に変容)として捉える。 ② 伝来当初から二つの系統の妙見信仰が存在していた。 ③ 当初はひとつの信仰がやがて二つに分かれ、階層の違う二つの系統の信仰が並行に存在していた。 ④ 当初は二つの系統であった妙見信仰が、その後習合し展開していった。 いずれの考察も、妙見の本質に迫るべく論考を重ねてきた経緯が窺えますが、そこには北辰をめぐる他の信仰とのかかわり、 あるいは北斗七星を含めた古代中国の思想や天文観などの深い関与が如実に表れているように思われます。 奈良時代前期にはすでに伝来していたとみられる『七佛八菩薩所説大陀羅尼神呪経』では、北辰菩薩を妙見としていますが、 この北辰=妙見菩薩の考え方は、後に北辰・北斗を混同した見方へ変化することになります。密教における北斗信仰の影響は もとより、鎮宅霊符神や真武神など陰陽道や道教などとのかかわりも大きく、そこに表現された像容も多岐にわたります。 さて、伝来初期の信仰の主体を成していたのは、北辰崇拝であったようです。具体的には、北辰に燈明を献ずるというもので、 先の『日本霊異記』(下巻第五話)に示されています。さらに、これが『続日本紀』巻三四(宝亀八年八月癸巳の条)に、光仁 天皇が河内の妙見寺に上野国群馬郡および美作国勝田郡からそれぞれ五十烟の封戸を施入したことにつながっているとの見方が あります〔『日本における星神信仰の一考察』文0388〕。787(延暦6)年には、桓武天皇が河内国の交野に天神を祀ったと する記述が『続日本紀』にあり、その祭文から天神は北辰であるとされています。その後『公事根源』によると、796(延暦15) 年三月三日に自ら北辰に燈を献じますが、同時に三月十九日には勅を発して、民衆が北辰を祭ることを禁じています(『類聚 国史』延暦十五年三月条)。 朝廷における北辰への献燈は「御燈」として定着し、859(貞観1)年からは恒例化されました。「御燈略年表」〔文0396〕に よると、御燈の記録は1466(文正1)年九月まで記載されており、約670年間継続していたことになります。また、この間の 天暦年間(947~957)には北斗法が修せられるようになり、1021(治安1)年からの尊王星供と併せて、平安中期から南北朝の 時代まで、妙見菩薩をめぐるさまざまな修法が仏教関連の宮中行事として行われていたようです〔文0396〕。 平安時代末期あたりからは、武士や地方の豪族に妙見を崇拝する風潮が高まり、一部にはその信仰を祖先系図に取り込もうと する姿勢が窺えます。東国では、平良文を祖と伝える千葉氏や平秩父氏、西国では大内氏などがよく知られています。特に千葉氏 の妙見崇拝は、北斗七星を守護神とするもので『仏説北斗七星延命経』に説かれた「破軍星」が重視されました。 もうひとつの流れは、日蓮宗による妙見(北斗)の布教です。真言・天台の両密教では、早くから妙見菩薩を祀ってきましたが、 井原木憲紹氏によると日蓮宗の場合は、宗祖が北辰・妙見信仰を認識していたものの、法華経の立場からは妙見を本仏釈尊の垂迹 と認めず、北斗七星として御遺文に記されたと考えられています〔文0388〕。日蓮宗の布教における妙見の導入は、関東の中山門 流によって行われたとする見解がありますが、その推進者である法華寺三世日祐が千葉胤貞の猶子であったことを考えれば頷ける ものがあります。1331(元徳3)年の「千葉胤貞譲状」によれば、肥前国小城郡光勝寺職および同妙見座主職が日祐に譲与されて いますので、関東地方ばかりでなく肥前国や京都においても妙見の普及があったものと推察されます。 近世以降は、各地の妙見宮や妙見社などをとおして妙見の大衆化がよりいっそう進んだものとみられますが、そこには仏教のみ ならず、道教や陰陽道などさまざまな信仰の総体として受容されてきた歴史を垣間見ることができます。

【妙見の正体】

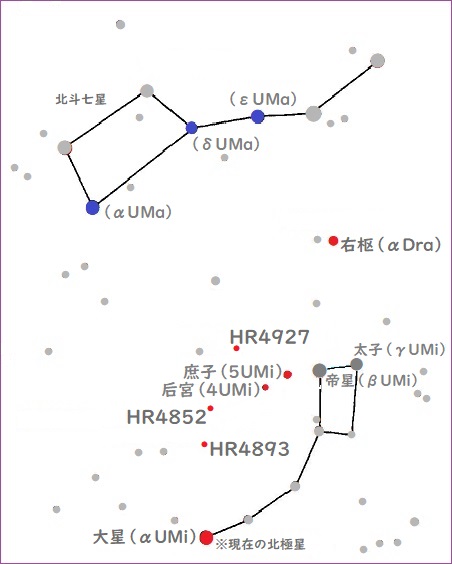

天極付近の星座関係略図(一部未表記)

その前にひとつ確認しておきたいのは、この課題にかかわる重要な天文現象です。歳差と呼ばれるこの現象は、地球の地軸(自

転軸)が約 26000年という時間をかけて公転面に垂直な方向に対し半径約23.4°の円を描くというもので、北側の方向が天の北極

となります。現在はすぐ近くにこぐま座α星(ポラリス)が位置していますので、北極星と呼ばれているわけです。ということは、

天の北極から北極星までの距離(角度)は、僅かながら常に変化しているということが分かるでしょう。これが目に見えて明らか

になるのは少なくとも数百年のスパンになりますが、紀元前数千年から続く中国の歴史を考えれば、北極星となるべき星は時代と

ともに変化していたという状況を念頭においておく必要があります。 歳差による北極距離の変化

* Ⅲ~Ⅵが北極五星の星々を示し、ⅤとⅥはいずれも異なる時代の枢星とされる

まず、より古い時代には、りゅう座のα星〈Ⅰ〉が紀元前2801~同2792年に北極距離が0.09°で文字通りの北極星でした。この星

は、少なくとも紀元前3400年から1200年ほどの間は天の北極から4°以内にあり、長い間指標とされたことでしょう。その後を概観

すると、紀元前 764~同 682年に最小値4.93°のHR5430〈Ⅲ・庶子〉、紀元前 609~同 599年に最小値0.53°のHR4927〈Ⅱ〉、紀元

前 367~同 295年に最小値3.82°のHR5321〈Ⅳ・后宮〉、西暦310~ 318年に最小値0.04°のHR4852〈Ⅴ・枢星1〉、西暦792~ 820

年に最小値0.55°のHR4893〈Ⅵ・枢星2〉、そして西暦2097~2113年に最小値0.46°を迎える現在の北極星〈Ⅶ〉へと続きます。

【北辰と北斗】

[左] 天極付近の星の動き(A.D.2000年頃)/ [右] 北斗七星

こうした星の見え方を基準としたアプローチは、それなりに根拠が認められますが、果たして古の人びとがどれだけの認識をもって

星空を見上げていたものか、それを確かめる術はありません。そこで視点を変え、信仰そのものに目を向けてみたいと思います。密教

における北辰と北斗の混同に関しては、清原貞雄氏によって「即ち密宗に北辰といへば無論北極星、妙見も亦同一なるも又北斗七星に

繋くる特別の場合あり。三井寺にては北斗の主星を北辰といふ時は七星の事にして尊星又は妙見といへば其七星を総称せる総括的の名

目なりといふ一種特別の解釈を下せり」という考え方が示されています〔『日本における北辰北斗の信仰』文0391〕。

|

[左] 妙見塔の北斗(神奈川県)/ [右] 剣を有する北斗(群馬県)

| 妙 見 の 祀 り |

|

【妙見の社寺と信仰の広がり】 妙見信仰は、全国各地に点在する妙見の社寺が主な舞台となります。過去の分布データを整理した小村純江氏によると、「分布状況 は、関東、近畿、中国地方の西側と瀬戸内海側そして九州の北側に多くみられ、四国の東側と南側、南東北地方のやや東側にも認めら れる。もう一つの特徴は、本州、四国、九州とも海岸線に沿った地域に多くみられることである」と分析しています〔文0395〕。南東 北、関東、近畿、中国地方といえば、相馬氏や千葉氏、能勢氏、大内氏などと深いかかわりをもつ地域であり、そうした信仰の拡大と 定着が分布特性に繋がっているといえるでしょう。星の民俗の立場からすると、いわゆる降星伝説なるものが各地にあり、そのほとん どが北斗七星(妙見)や明星(虚空蔵)などに由来しています。信仰の主体は宗教を背景とした歴史に示されたとおりですが、ここで は星の文化としての妙見の現状についてまとめてみたいと思います。 まず、降星にまつわる伝承や説話では、大阪府交野市の星田妙見宮や山口県下松市の降松神社および妙見宮などがよく知られており、 大分県宇佐市の剣星寺星堂もそれらに連なる伝承地といえるでしょう。妙見の示現や託宣といった伝承も、星(神)となって降るとい う考え方に変わりはなく、見方を変えれば空だけではなく海からやってくる場合もありました。福島県いわき市四倉の妙見尊でみられ るウミガメとの深いかかわりは、その一事例です。 真言宗や日蓮宗の寺院で妙見を祀るところは各地にありますが、境内に妙見堂や北辰殿が建立されている事例も少なくありません。 北斗七星を祀ったとされる茨城県つくば市の北斗寺(真言宗)、山上の霊場である能勢妙見(日蓮宗)などそれぞれに特徴的な一面が みられます。 また、各地の妙見山にも、興味深い事例を散見すことができます。埼玉県秩父市の秩父神社(旧妙見宮)と武甲山の関係では、地域 の歴史に根差した周辺域との信仰的な繋がりが認められ、その一方では、妙見山を御神体とし同時に北辰(北極星)そのものを崇めた とみられる信仰形態の一端を山梨県山梨市牧丘町に見出すことができます。西日本には多くの妙見山が存在していますが、それらの中 には山梨市のような事例が含まれている可能性があります。山以外にも、自然物にかかわるものとして妙見川や妙見沼、妙見島、妙見 滝などがあり、人工物にも妙見橋や妙見街道などがみられるほか、妙見に関する地名は数多く知られています。 民間信仰を代表するものとしては、その証となる石造物を取り上げておかなくてはなりません。代表的な妙見の石塔ばかりでなく、 地域によって北辰塔や鎮宅霊符塔など多様な形式がみられるものの、いずれの石造物でも、意匠化された北斗七星を刻んだものが東日 本を中心に多くあり、妙見=北斗七星という構図が広く定着しています。残念なのは、石造物の背景となる具体的な行事等の実態がほ とんど把握されていないことで、神奈川県の一部に伝わる妙見(星神信仰)と富士講が習合した事例などは貴重な習俗といえるでしょう。

|

|

【北日本の妙見】 《 北海道 》 ● 函館市:市内の日蓮宗実行寺境内に妙見堂があります。祀られているのは妙見菩薩で、元は高田屋嘉兵衛の守護神として邸内に祀ら れていましたが、その後実行寺で預かったとされています。高田屋嘉兵衛(1769-1827)は兵庫県淡路島の出身で、船乗りからやがて 北前船の廻船業を営むようになり財を成したといわれます。また、蝦夷地北方の航路開拓によって幕府から取り立てられ、業績を残し ました。北前船の船頭にとって、北の目あてとなる北辰・北斗の星々は大切な存在です。石川県の能登地方に伝承されたキタノオオ カジはこの北斗七星のことで、やはり北前船の船頭らが頼りにしていました。その北辰・北斗を祀るのが妙見であれば、航海の守護神と して崇めたのは当然のことと考えられます。 北前船と妙見の関係では、新潟県寺泊の妙見堂に船主が奉納した船絵馬があり、こうした事例は他にもあるものと推察されます。 また、妙見の社寺が海沿いに多く分布するという傾向も、廻船の歴史とかかわりがあるのかもしれません。ただ、一つだけ気になる のは、高田屋嘉兵衛の檀那寺は実行寺に隣接する浄土宗称名寺となっていることです。実行寺が日蓮宗の寺院だとしても、それだけの 理由で妙見菩薩を受け入れたのでしょうか。

〈左〉実行寺の妙見堂(七曜紋)/〈右〉高田屋嘉兵衛顕彰碑(称名寺)

《 秋田県 》

〈左〉男鹿市船川の星辻神社 /〈右〉象潟小学校の妙見神社

《 福島県 》

〈左〉妙見尊入口 /〈右〉妙見尊を祀る堂

【東日本の妙見】

〈左〉つくば市の北斗寺 /〈右〉少林寺の霊符堂

《 埼玉県 》

〈上〉御旅所から武甲山(妙見山)/〈左下〉秩父神社の妙見額 /〈右下〉御旅所の亀石

《 千葉県 》

〈上〉千葉神社尊星殿 /〈左下〉妙福寺北辰殿 /〈右下〉北星神社の社殿と亀石

《 東京都 》

〈左〉妙見島の妙見神社 /〈右〉妙覚寺の妙見堂

《 神奈川県 》

〈左〉二宮町の妙見神社 /〈右〉長岡市の妙見神社

《 山梨県 》

〈左〉里宮(右下赤い屋根)と背後の妙見山 /〈右〉妙見尊内部と北向きの窓

【西日本の妙見】

〈左〉星田の妙見宮 /〈右〉妙見宮のご神体

●

能勢町:能勢山(660㍍)は、大阪府と兵庫県の境界に位置し、山頂付近は日蓮宗の霊場として広く信仰を集めています。当地の妙見は

能勢氏と日蓮宗の強い結び付きによって定着化が図られてきましたが、周辺地域では多くの講が組織され、そうした講中によって造立さ

れたとみられる石造物(常夜燈や丁石など)が散見されます。たとえば、豊能町では八朔である9月1日に妙見さんにお参りするといわれ

ます。また、鉱山を舞台にして妙見山や妙見信仰との関わりも指摘されています。

〈左〉能勢妙見の霊場 /〈右〉東京別院の扁額

《 山口県 》

〈左〉星が降臨した鼎の松 /〈右〉降松神社若宮の鳥居

《 徳島県 》

〈左〉鳴門妙見神社の奉納常夜灯 /〈右〉四万十市の星神社

《 熊本県 》

〈左上〉八代神社(妙見宮) /〈右上〉八代の霊符神社 /〈下〉苓北町の妙見社と滝

《 大分県 》

〈左〉剣星寺の星堂 /〈右〉天降った七つ石

|

|

【妙見の伝承と習俗】 妙見をめぐる民間信仰としての伝承や習俗から、星の民俗にかかわるものをまとめてみました。妙見そのものだけでなく、北辰や北斗 なども含めた範囲で整理したいと思います。 《 星名伝承 》 妙見の語を星名に取り入れた事例は、それほど多くはありません。従来の資料では、青森県や東京都、新潟県、長野県、静岡県、広島県、 大分県などでミョウケンボシが記録されています〔文0167、0168〕。調査では、かつて埼玉県南西部の山口貯水池(狭山湖)湖底にあった 旧縄竹村で北極星をミョウケンサマと呼んでいたほか、ミョウケン(神奈川県津久井町/現相模原市)、キタノミョウケン(東京都 奥多摩町)の記録があります。また、福島県白河市ではホクシンという星名が伝承されていたほか、青森県八戸市と新潟県両津市(現佐渡 市)でイカ釣り漁師らがホクセイと呼ぶ星がありました。ホクシンは、言うまでもなく北辰、つまり北極星のことです。ホクセイも北星の 意味で、やはり北の中心となる星を指しています。 妙見信仰では、もともと北辰を祀ることが本義でした。やがて北辰と北斗が一体となった信仰へと変化し、近世以降はほぼ妙見=北斗と いう見方が定着しています。しかし、これまでに紹介した星名伝承をみると、ほぼこぐま座の北極星を対象としたものとなっており、北斗 七星に対する事例はみられません。これは、星名の発生が信仰そのものにあるのではなく、民間伝承としての知識から発想されたことを 示しているような気がします。 《 有形文化財 》 一般的にはかなり広い範囲に及びますが、妙見信仰に関して日常的に確認されるものといえば、社寺の境内や路傍、墓地などにのこされた 石造物が主体となります。いわゆる妙見塔ですが、造立はほぼ近世以降に絞られ、いくつかの形態に分けることができます。 A 文字だけで構成された石塔 B 文字+像容(多くは妙見菩薩)で構成された石塔 C AあるいはBに星辰像が付加された石塔 D その他の構成となる石塔 Aで最も多いのは「妙見大菩薩」「北辰妙見大菩薩」などで、各地にあります。このうち神奈川県を中心とした一部の地域では、特徴的 な字体で「北辰妙(明)見星」と刻む数多くの石塔が確認されています。これらは、富士講の信仰集団によって造立されたものですが、 山北町では47基を数え、このうち湯坂地区に27基が集中しています〔『足柄の冨士講』文0406〕。これらの石塔には「名山寿行」という 銘が多くみられ、冨士講の先達加藤平左エ門の行名とされています。湯坂に基数が多いのは、この地区に妙見社が祀られていること、そして 地区を統括する講が加藤平左エ門によって起こされたことと深くかかわっているようです。ただし、小林謙光氏によると、湯坂でいう妙見 は「一般に信仰されている妙見菩薩とは異なり、名山寿行による富士信仰と星辰信仰を結び習合させた厄除けのための個人祭祀碑である」 ということです。因みに石塔は明治24年から造られますが、妙見講の創立は明治39年となっており、星辰信仰を代表する祈願の対象として 後から妙見社を祀ったのではないかとの推測も可能です。したがって、これら特殊な石塔類については純粋な妙見塔とはいえないものの、 富士信仰との習合を示唆する貴重な文化財であることに変わりはないものと考えられます。名山寿行の石塔は、隣接する開成町でも冨士講 碑の一部として複数基造立されているほか、山梨県塩山市の山中に分け入った集落には、妙見大菩薩の石塔と富士講碑の二基が道路を挟んで 祀られていますので、富士講と星辰信仰としての妙見のかかわりは意外に身近な存在といえるかもしれません。 Bの像容に関しては、調査の事例数が少なく特性を見出すことはできませんが、時代背景との関連で剣を持つ姿がひとつのポイントと なるでしょう。また、Cのタイプでは星辰像を有する石塔が妙見塔以外にもあるという状況を十分に理解しておく必要があります。星辰像は ほとんどが北斗七星を意匠化したもので、星の配置を正しく表現した事例は少ないようです。各地の詳しい情報については、別項で 星の意匠 としてまとめましたので、そちらを 参照してください。

〈左〉名山の銘をもつ石塔 /〈中〉妙見菩薩像 /〈右〉霊符神を祀る石塔

《 そ の 他 》

〈左〉第四の井戸 /〈中〉第五の井戸 /〈右〉第六の井戸

|