同軸ケーブルが、買えなかった学生時代に廃材の細いプラスチックパイプを使った梯子フィーダーを作って、AWXアンテナを苦労して揚げたことがある。が、台風の襲来でたいして使わないで遭えなく撤収の憂き目に遇って以来、同軸ケーブルのお世話になって来た。

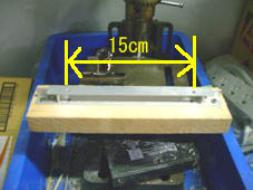

平成18年の春にラグチュウで「梯子フィーダーを作ってダブレットアンテナ」を揚げようと思っていると、話題に乗せたことで、お馴染み局からもってこいの材料があるので、ミーティングに持っていくと言われ、後には引けなくなってしまった。頂いたものは、グラスファイバー製で外形14ミリほどのパイプを17センチに切断したすばらしいものっだった。

これで覚悟を決めた。

フィーダーに予定している線材は、太さ2ミリのIV線で外皮の外形4ミリなので、このスペーサーの両端に平行な穴を開けなければならない。もちろん、ハンドドリルの手持ちで加工しても実用上何の不便もないだろうけれど、自分では、機械屋が根っこにあるつもりなので一工夫しなくてはと、ムクムクと湧き上がるものがあった。

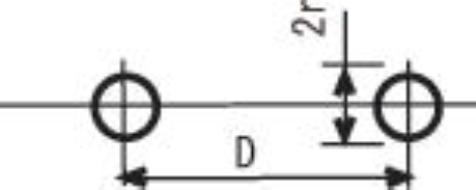

フィーダースペーサーの間隔の考察

文献に依ると空中高くに張った単線の特性インピーダンスは、約600Ωとなるとのことなので、一般的に梯子フィーダーの特性インピーダンスを600Ωとするのはこの事からなのだろうと推察される。

上記の理由から平衡フィーダーの特性インピーダンスを600Ωとしたかったが、長さ170㎜の材料を提供して貰った事から、やむなく間隔=150㎜とした。そして、手持ちの線材は、1.6㎜Φなので、(2D÷2r)=93.75となり、フィーダーの特性インピーダンスは計算上544Ωとなる。

現代は、便利なもので表計算ソフトを使えば、簡単に計算できる。昔、計算尺と関数表を使って計算した時代が懐かしく思い出される。

このスペーサーのフィーダー線の間隔を150ミリとした冶具を作った次第である。

2018.6.18 JG3の局の方からのご指摘をいただき、(2D/r)を正しい(2D/2r)に訂正

ありがとうございました。

2022.02.09 追記(質問が、あったのでグラフより求めた値です。再度計算値で確認してください)

参考値:

フィーダー線の太さと間隔の比率なので使用する線の太さから実際の間隔寸法を求める必要あり

フェーダー線の間隔と線径の比 (2D/2r) ( 5.3:1) (12.3:1)(43:1)(65:1) (150:1)

インピーダンス 200Ω 300Ω 450Ω 500Ω 600Ω

このフィーダーで運用して10数年を経て、1.8MHz帯の運用の為に長さ40mに延長した。フィーダーに定在波を存在させてアンテナに給電しているから、アンテナの給電インピーダンスとは、そんなに関連している事は、無いように感じ始めた。

特に2021年4月頃からS-MACTHアンテナカプラの実験を始めてからは特に感じる。文献通り、フィーダー上には、使用する周波数の2分の1λ毎にアンテナの給電点のインピーダンスが現れる事を考えて、フィーダーの長さを検討すべきではないかと感じる様になった。

******** 2025.05.25 追記 フィーダーの長さの根拠について **********

世にダイポールアンテナの給電部に平行不平衡の1対1のバランを挿入したから、任意の長さの同軸ケーブルを接続できる。と言う戯言をよく聞く。理論上の理論空間ならばその通りだ。しかし、我々が、アンテナを建てている現実の地上では、住んでいる住宅在り、樹木あり、電柱で電線が張り巡らせれている。そして、高々、10数メートルの給電点のアンテナが、その影響を受けないとは、信じられない。間違いなく、影響を受けている。

もし、バランが理屈通り働いたとして、両側のアンテナエレメントに等しい電流が流れていなかったならば、バランはその役目通りに働いても、平衡が取れていないものを平衡にできるのだろうか?。平衡不平衡を変換する理想的なバランであっても、左右のエレメントに流れている大きさの異なる電流をバランスさせて平衡不平衡の変換をする事は、不可能だ。

フィーダーの長さについて

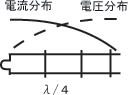

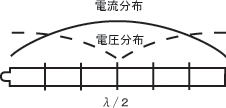

アンテナ給電点のインピーダンスは、接続されているフィーダー上に2分の1波長毎に繰り返して現れる性質ある。アンテナの長さが、2分の1波長になる最低周波数の4分の1波長のフィーダーを接続すれば、電圧給電となる。アマチュアバンドは、ワークバンドを除いて倍々の関係の波長となっている。

つまり、最低周波数の4分の1波長のフィーダーならば、フィーダーへの給電点では電圧給電となる。こうすれば、2倍の周波数ならば、フィーダー長は2分の1波長となり、フィーダーには電圧給電となる。アンテナカプラの多バンド化は、容易い。

もし、電流給電としたならば、2倍の波長では電圧給電になるのでアンテナカプラ自身の回路を切り替えなければならなくなる。電流給電とする為には、フィーダー長=4分のλ+(2分のλ×n倍) (n=0を含む整数)の長さにしなければならない。フィーダーの長さを可変するのは、現実的には非常に困難なからくりになる。

参考:160m帯用アンテナカプラの製作

http://www.maroon.dti.ne.jp/~ja2eib/capura160m/160mcapra.html

このアンテナカプラを制作した頃、物は試しとそれぞれのフィーダー線に相対的に等しい値を示す様に調整した高周波電流計を組み込み、左右の電流を測ったが、案の上違っていた。コイルの左右のタップの位置をそれぞれに調整して同じ電流値にした経験が有る。とんでもない差では無かった事から、実用上では問題無いとした記憶がある。

******************

巷で、梯子フィーダーからも電波は、輻射されていて、同軸ケーブルからは電波を輻射されないと何とも不思議なQSOを聞き、思わず「ブレイク」と叫びそうになったが、何とか思い止まった。

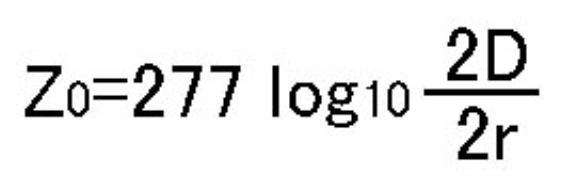

スペーサー穴明け冶具

寸法の加減から15ミリのアルミLアングルを向かい合わせに重ね「コの字」型にしてこの中にパイプを入れて、大型の目玉クリップで固定する方法を採った。当然、片方づつ穴あけする訳だからパイプを固定しなければ何にもならないからだ。

Lアングルを向かい合わせに重ねる

フィーダーの組み立て

2020.2.15 「ハシゴフィーダーとスペーサーの固定の仕方を教えろ」と、お叱りを受けたので追記

我が家の庭に、トラクターと軽4をフィーダーの長さプラスアルファーに配置し、組み立てた。組み立てには、スペーサーの間隔を1メートルと一定にするために冶具を作ることとした。事は簡単で、2本の棒を梯子状にしてスペーサーの中心で1メートルになるようにして作った。

予め片方に22本のスペーサーを通しておいて、スペーサー組み立て冶具に従ってスペーサーを配置していくことで、簡単にスペーサーを1メートル間隔で組み立てられた。

フィーダーを完成して眺めていたら、このフィーダースペーサーを貰った奈良県十津川村のミーティング会場の宿の庭にあった人力ケーブルカーの野猿を思い出した。

確認の為に測定

フィーダのみでの確認 カプラ同調の仮調整 カプラ同調の確認

一端を開放し、反対側にワンターンコイルを接続して、デップメーターを結合した場合、そのデップする周波数は、4分の1波長の周波数となるので、念の為にフィーダー単独でのデップ周波数が、3500KHz付近である事を確認して於いた。

更に、アンテナカプラを接続して、3.5MHz帯でデップすることを確認した。

デップメーターは、発売当時に憧れて買えなかったデリカ製のハム専用デップメータである。欲しくて、欲しく! 最近、ローカル局から譲って貰った物で、わくわくしながら働いて貰った。やはり、デップメーターは、グリッドデップメーターが一番である

天高く揚げたアンテナからアンテナカプラに接続する為にフィーダーを引き降さなければならない。更に、風に吹かれて揺れたりしないようにしなければならない。ノップ碍子を利用して作ったフィーダーサポートを使って、倉庫内に設置してあるアンテナカプラに接続する。幸い、倉庫はアンテナの伸展方向の直角位置にあるのでフィーダーを捻ることなく引き込める。ここで注意した事は、ピンと張ったフィーダーである。