21世紀時代の真空管 Nutube でヘッドホンアンプを作ってみた!

その1 Nutube?

真空管といえば、こんなのですよね?

図 真空管(wikipedia より引用)

今回使用する真空管は、こんなのです。

図 Nutube(KORGさんより拝借)

なんぞこれ!?

かなりイメージとは違うと思いますが、この Nutube でヘッドホンアンプを作ってみます。

(1) いんとろだくしょん

みなさん、Nutube ってご存じですか?。

まあ、大抵の方は知らないでしょうね。 Nutube は、KORG とノリタケ伊勢電子株式会社が蛍光表示管を応用して作られた新しいタイプの真空管らしいのです。

メーカー KORG (http://korgNutube.com/jp/)メーカーさんの開発記事を読むと面白くて、 「真空管に良いところなんてない!」と開発者が言い切っており、 「おいおい・・・オーディオ屋としてそれは禁句じゃね?」とびっくりしましたが、 技術屋としては好感が持てました。

確かに、真空管と半導体を比較すると、真空管は単純な性能比較では半導体にかないません。 あえて、オーディオで用いる利点を考えてみますと・・・

・ヒータが光るのが良い

好みなんでしょうが、アンプの外観はノスタルジックで素敵、 ヒーターが仄かに光る様も素敵。

・トランスがなんかかっこいい

アンプのシャーシに乗っかっている四角いアレですw いらないのもあるのかもしれませんが、私のイメージでは、 高価ででかいトランスが必要と認識しています。 しかし、このトランスが鎮座する様は重量感があり悪くないです。

・ひずみみ方が2次

楽器の美しい音色は倍音(倍の周波数成分)が作っているといわれます。 真空管はひずみとして2次高調波を大きく含むので、 音色が良いほうに変化するといわれています。 また、ギターアンプやエフェクターに現在でも使用されているのは、 このメリットが大きいらしいです。

この様に、最後の歪み特性を除いて、真空管を使うメリットは皆無と言えましょう。 開発者さんも”汎用性”という観点からは、半導体に淘汰されたのは当然との見解です。

さて、開発サイドも認識している真空管のまずさですが、 あえて開発したからには利点もあるってことです。 上げられていた利点は・・・

・真空管の品質劣化と高価格化

ロシア製、中国製の真空管を使用しているらしいですが、 最近は品質が落ちてきているらしいです。 まあ、製造装置自体が何十年前のもの?というレベルですので、 確かにうなずけます。

・それでも、真空管が良い! というユーザー

そういうユーザーがいる以上、メーカーとしては対応する必要があるわけです。

その他のメリットもあるのでしょうが、要するに「需要と供給」ってやつですね。 しかし、そのような経緯で開発されたものを、我々の様な一般人が趣味で利用できるよう拡販してくださったのには、 非常に感謝したいと思います。

(2) 回路を考えよう!

まずはじめに真空管ビギナーの方は、まずは真空管に関する知識を深めてからのほうが、 話がわかりやすくなると思います。

ちなみに私は初心者なんで、「情熱の真空管」さんというホームページで 勉強させていただきました。非常に分かりやすく解説してくださっています。 (直リンは怒られそうなんで張りませんが、有名なのでググってくださればすぐに見つかります)。

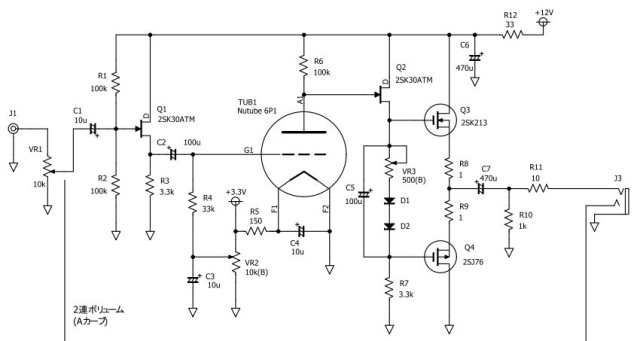

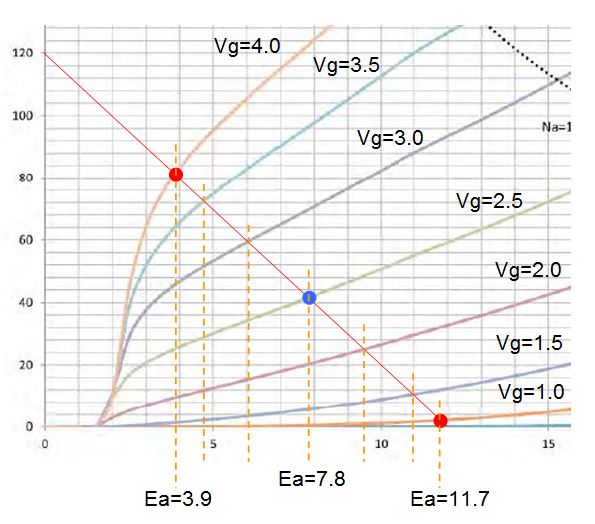

図 Nutube Ea - Ia 特性

「KORG」さんの「Nutube データシート」

これが、ロードラインを引くための「Ea - Ia」図となっています。 先ほどのホームページの説明によれば、通常の真空管はグリッドに負のバイアスをかけ、 カソードからアノードへ向かう電子を押し返しているらしいのですが、 Nutube の場合は、正のバイアスなんでアノードに向かう電子を回収しているの? それとも、アノードに向かって加速させているのでしょうかねぇ?

これって、3極管のグリッドをプラスで使用する場合ってやつに相当するのだろうか? データシートにグリッド電流 6[uA] と記載されているので、 グリッドに電流が流れているのは確かなようです。

(2016/11/10 追記)

メーカーさんのページに Nutube の原型である”蛍光表示管”の動作原理がありました。 四角く光ってるのが”アノード”、ワイヤー(よく見ると上部にワイヤーが張ってあります)が”フィラメント”。 グリッドは中間の網状のもの(これはさすがに合ってました)という構造だそうです。 フィラメントというからには光ってると思っていたので、てっきり光ってる方をフィラメントと思い込んでましたw

というわけで、”グリッドがフィラメントからでる電子を加速している”で良いと思います。 (グリッドが正電位なんでこれでないと理屈が合わないし・・・)

ちなみに、光っているアノードの色なんですがいろいろ変えられるそうです。 (わかっているとは思いますが、蛍光物質を変えるということですよ。電気的に変えられるわけじゃありませんw) そのうちいろんな色とかが出るのかな? ちょっと楽しみです。

さて、メーカーさんのサンプル回路を拝見するとしましょう・・・

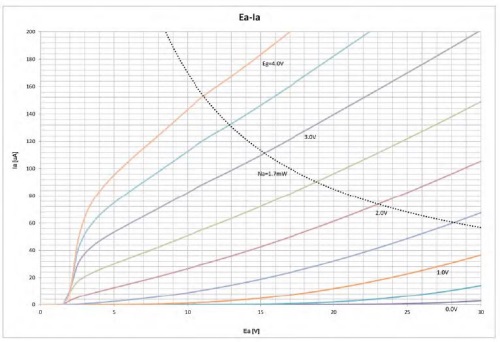

図 Nutube メーカーのサンプル回路 1

「Switch Scienc」 さんのホームページの

「【必読】データシート・注意事項 《PDF》」

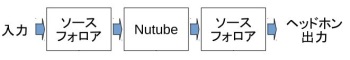

なるほど、Q1,Q2 の JFET によるソースフォロアで Nutube の前後をバッファ。 各段はコンデンサによる直流カットと・・・まあ、だいぶシンプルな構成ですね。 ブロック図で書くとこんな回路構成となっています。

図 サンプル回路 1 のブロック図

というわけで、この回路の JFET は単なるソースフォロアによるバッファで、 増幅は Nutube が行っていると理解できれば、 最低限は OK かと思います。

では次に、サンプル回路の気になる点を上げます。

(a) ソースフォロアでヘッドホン駆動は強引じゃないか? と思う

マニュアルのサンプル回路は、Q2 でのソースフォロアになっていますが、

ちょっと嫌です・・・体が受け付けませんw

(b) かといって、OPアンプを使うのもどうかな? と思う

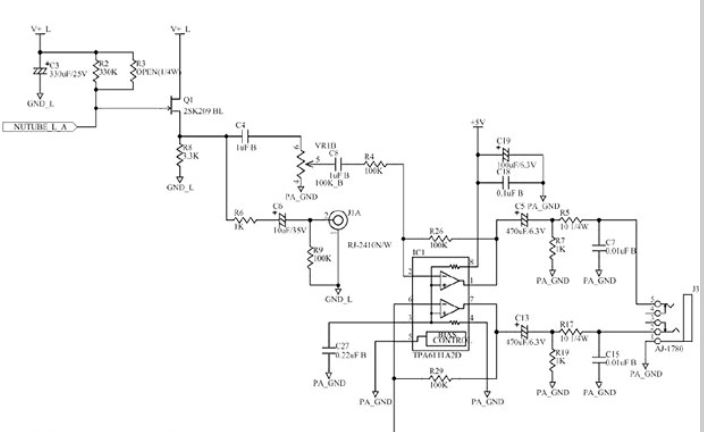

図 Nutube メーカーのサンプル回路 2(抜粋)

「KORG」さんの「Nutube - ギャラリー」

もう一つのサンプルは、OPアンプを使用してヘッドホンを駆動しています。 なんか、大げさだなぁ・・・

思うにこの回路はシンプル構成が売りです。 歪みが気になるならこの回路は適していませんし、 手軽に低歪みを狙うのなら Nutube を使わなければ良いのです。

例えばですが、”手軽に高性能化”と考えると OPアンプ を使用し、オーバーオールの負帰還を用いたくなりますが、 それをやってしまうと面白みが一気に減ってしまいます。 歪みが売りの Nutube の歪みを負帰還で押さえ込むのですから、 正に本末転倒と言えます。 ですから、できる限りディスクリートで構成した方が Nutube の思想に合うと私は思うのです。

ちなみに、サンプル回路は OPアンプをドライバとして用いており、 オーバーオール帰還させているわけではないです。勘違いしないでね。

(c) 歪ませすぎでは? と思う

いきなり前述を否定してますが、この回路かなり歪むと思うんです。 ちょっと見ればわかるのですが、ボリュームの位置が OPアンプ の手前にありますので、 Nutube へは場合によって最大音量の信号が入力されるということです (Nutube 前段のライン出力を最大にした場合などです)。

ちなみに、サンプル回路のゲインは 5[倍] ですので、 最大レベルの入力信号(±2.0[V] 程度の大きさがあります)では、 容易に飽和します。

図 サンプル回路 2 のブロック図と信号

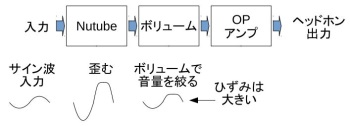

確認のため、サンプル回路の定数”電源電圧 12[V]、アノード負荷 Ra=330[kΩ]”にて、 ロードラインを引いてみます。

図 Nutube ロードライン(サンプル回路の定数)

すると、グリッド電圧 Vg=2.0[V] を中心に ±1.0[V] 程度が入力できる範囲とわかります。 また、±0.5[V]以上の歪はかなり大きくなりそうです。 真空管は素人なので、この設計がよいのかの判断はつきませんが、 ひずみを減らす方向でアレンジしちゃいましょう。

ボリュームの位置についてはもちろん前段で絞れば良いのですが、 ヘッドホンアンプとしては変な構成です。 設計者の意図は、”わざと歪ませ”その音を楽しむ。 つまり、エフェクターとして設計したのでしょうかね?

この構成ですと入力レベル次第では、後述するとおり歪み率 20[%] オーバーの音を聞くことになってしまいます。 ですから、サンプル回路を“エフェクター”と表現したわけです。

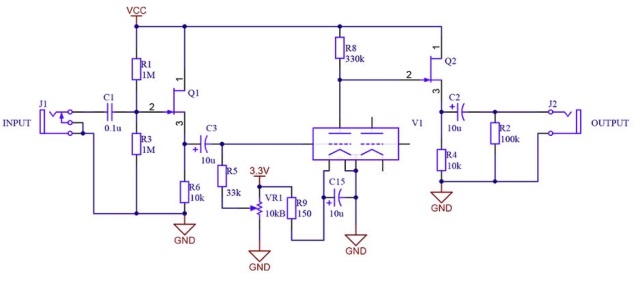

(3) 今回作った回路

基本的には、サンプル回路を踏襲していますが、先ほどの不満点をアレンジしました。

Nutube の GND は、きちんと GND に接続してくださいね。

(a) アノード負荷 R6 を 100[kΩ] へ変更

前述のとおり、アノード負荷 330[kΩ] では動作範囲が狭いので、ゲインを若干犠牲にし、 アノード負荷 100[kΩ] として動作範囲を広げます。

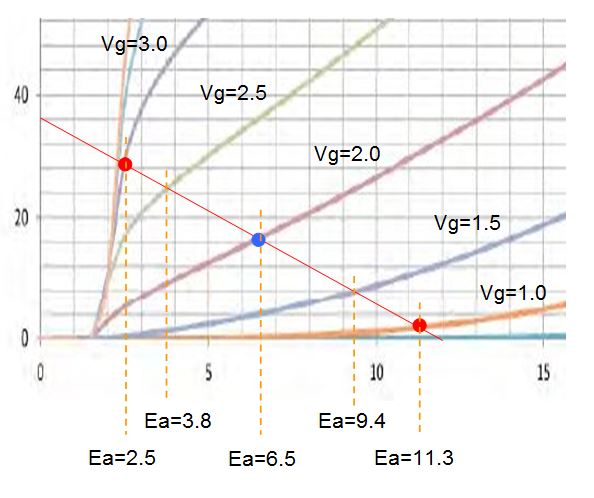

図 Nutube ロードライン(今回製作する回路)

これが、新しいロードラインですが、サンプル回路と比較して ±0.5[V] 広がっています。 これにより、グリッド電圧の狙い値が 2.5[V] であることもわかります。

次にゲインをロードラインから読み取ると

(11.7 - 3.9) / (4 - 1) = 2.6 倍

となります。ヘッドホンアンプとしてちょうど良いくらいと思います。

(b) ちゃんとプッシュプル!

Q3, 4 の MOS-FET でプッシュプルを組みました。

「ソースフォロアよりはましでしょう?」と思うのですが、

「余計な歪みを生んでしまうのではないか?」といった不安も残ります・・・

まあ、出来合で行きましょう。「えい、ままよ!」ですw

(2SK231 2SK213(の間違いです)、2SJ76 はお気に入りでもあり、

以前先輩から大量に頂いたので使ってますがご自由にです)

(2016/11/08 追記)

2SK213、2SJ76 ってディスコンなんですね・・・非常に使いやすい FET だったのですが、 自作派には厳しい世の中になりました。(前述通り貰ったものが余ってるので気軽に使ってましたが、 ちょっと控えようと思いますw)

まあ、パーツ屋の在庫があると思うので、まだまだ手に入る素子かとは思いますが、 ディスコンともなれば高騰している可能性もあります。 回路的にもそのままトランジスタへ置き換え可能ですので、 各自の判断でトランジスタを使用してくださればと思います。

多分、熱暴走はしないと思いますが、バイアスを欲張ると熱暴走の危険もありますので、 心配な方は熱暴走対策をして下さい。

熱暴走対策については、当ホームページへのリンクですが、 「仮想GNDを作ってみた!」 その2 熱暴走を止めろ! が参考になるかと思います。 また、掲示板とかで聞いて下されば具体的な回路をアドバイスいたします。

また、他の MOS-FET でも良いのですが、最近の MOS-FET はスイッチング用であり、 バイアスが高めとかオーディオ用に適しているものが少ないので注意して下さい。 私としては、拘りがないのならトランジスタをお進めします。

(c) ボリュームについては妥協できないので位置を変更

といっても前段に持ってきただけですが・・・

(d) 手持ちの部品の関係で JFET を変更

サンプル回路は 2SK170(GR) を使用していますが持ってないので、 手元にある 2SK30ATM(GR) を使います。

2SK170と比較してgmが低くいのですが、増幅目的でなし大丈夫でしょうw

注意として Q2 のソース負荷 R7 は 3.3[kΩ] になっています。 この抵抗には最大で、

程度のドレイン電流が流れますので、Idss = 4[mA] 程度の素子を使ったほうが良いと思います。

詳しくは説明しませんが、JFET は Idss 以上の電流が流せないので、 気をつけてねというお話です。

Idss が 3.6[mA] 以下の JFET を使用すると、 ドレイン電流が頭打ちとなり動作範囲が狭まります。 一般的に、Idss が高いほうが gm が大きく好ましいので、 バランスを考えてなるべく高いドレイン電流を流すようにします。

あと、Q1 のソース負荷 R3 も 3.3[kΩ] なのですが、 Q2 よりも入力電圧が低いのでよっぽど大丈夫かと思います。

まあ、Idss を確認するに越したことはないでしょう。

(d) 入力のバイアスに 1[MΩ] もいらんだろ? と思い 100[kΩ] へ変更

回路図の R1, R2 ですが、この辺の値は私の趣味で減らしておきます。

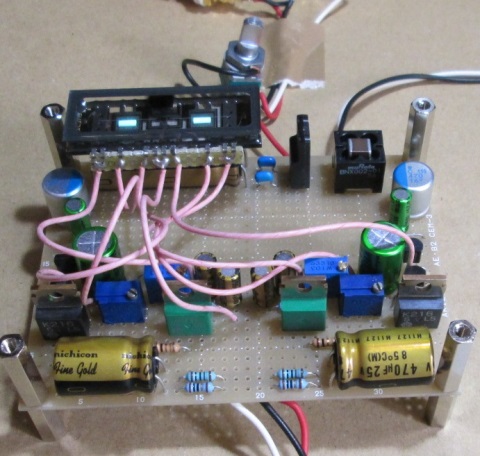

(4) できた!

さて、こんな感じに出来上がりました。コンデンサが色とりどりでサイケな感じw (手持ちのコンデンサ使ったらこうなった・・・w)

図 実際に製作したアンプ

試聴した感想ですが、

「というか、全然良いよ!」

「すげぇ音よくね!?」

後で特性を測定し、驚愕の事実を目の当たりにするのですが、少なくともこの時点では、

「蛍光管で音が増幅できるなんて、ふっしぎー!」

と感動していましたw

いいのです。オーディオは主観です。

”私が正義なのだ!!”

(2016/11/13 追記)

実はこのアンプ気に入ってしまい、結構聴いてました・・・ 何が気に入ったかというと、高音の優しさですかね?

半導体アンプと比較して高音が綺麗です(尖ってないというしかないかぁ・・・)。 後述する通りこのアンプの周波数特性はハイレゾです。 決して LPF がかかっているわけはないのですが、 なぜか半導体アンプより聴きやすいです。 (正直トランスの縛りがあるので、真空管は低音。それに伴う高音の強調が弱点と思ってました)

私、結構ピアノの曲が好みで、良く聴くのですが、 (まあ、クラシックに全般を聴いてるわけじゃなく、 趣旨に偏りがありますが・・・) 久しぶりに久石譲の「Piano Stories」を聴いたわけです。

「Green Requiem」これ、私のお気に入りの曲なんですが、 「ん・・・なんかすごくいい」と思ったわけです。 それからいろいろ聞いてみましたが、どれも素晴らしく聞こえました。

まあ、端に”半導体と異なる増幅作用を持つ素子”を扱えた。 それ自体に、興奮を覚えたということでしょうか。 俗に言う”プラシーボ効果”なのかもしれませんが、 それは技術者として僥倖といえましょう。 ワクワクさせられたのは事実ですので・・・。 Nutube 一過性ではなく末永く続いてほしいと思います。

(5) 特性とか、Nutube の疑問など

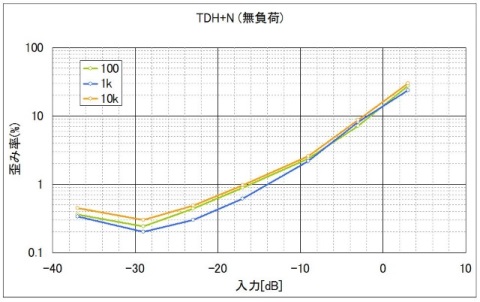

(a) ひずみ率

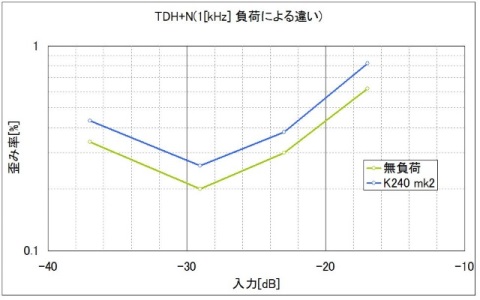

図 ひずみ率

-

X軸は、サンプル回路のひずみ率と比較しやすいように、

1[Vrms](1.41[V]) を 0[dB] として正規化しておきました。 - 測定には、「WaveGene」、「WaveSpectra」を使用させていただきました。

まあ、作る前から知っていたのですが、 改めてみると凄まじい歪み率です。20[%] 超えちゃってるよ・・・ ピュアオーディオとは間逆を行ってますねw。

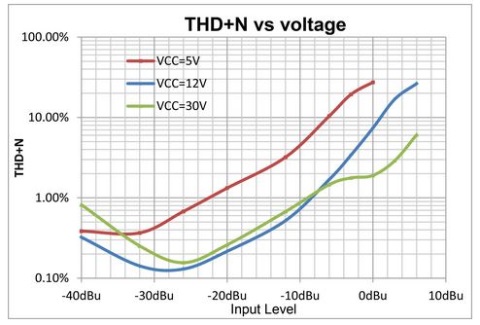

図 メーカーサンプル回路のひずみ率

「Switch Scienc」 さんのホームページの

「【必読】データシート・注意事項 《PDF》」

こちらがサンプル回路のひずみ率となります。 同じような感じですが、サンプル回路の方が若干性能が上な様です・・・残念!

「きっと、サンプル回路の特性は無負荷に違いない!」

「負荷があれば、俺の勝ちなんだ・・・」

「ブツブツ・・・」

で、ヘッドホンを実際に接続してひずみ率を計測した結果が下図となります。

図 ひずみ率(ヘッドホン負荷)

負荷を接続したからといって特に変な挙動はありません。 ひずみ率は素直に一律で増加しています。

というわけで、”引き分け”としましょう。

(べ、別に負けたわけじゃねーから・・・次あったらおぼえとけよー!w)

(b) ひずみ率 20[%] オーバーの波形とは?

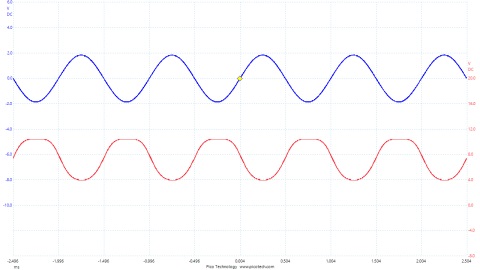

さて、皆さん。ひずみ率 20[%] とはどのような波形なのか? 興味があるかと思いますので、お見せしましょう!

これだ!

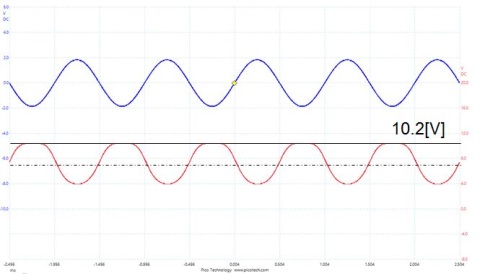

図 出力を飽和させたときの波形

入力へ ±2[V]、1[kHz] の信号を入力させていますが、 完全にプラス側の頭がつぶれています。 すごいでしょ?w

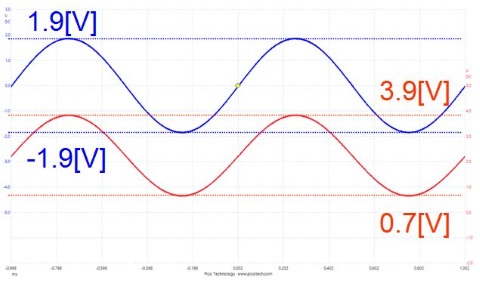

このときの Nutube のグリッドとアノード電圧を確認してみます・・・

図 Nutube グリッド電圧 Vg

まずグリッド電圧ですが・・・なんかおかしくね?

といいますのも、青が入力、赤が Nutube のグリッド電圧なんですが、

出力 : 3.9 - 0.7 = 3.2[V]

0.6[V] 減ってますよ?

±2[V] も振ったのでソースフォロアの誤差が大きいのですかね?

やっぱ、gm が高い 2SK170 の方がいいのかもなぁ・・・

まあ、ひとまず忘れることにしましょう。

(実際に ±2[V] も入力しないので良いでしょう・・・w)

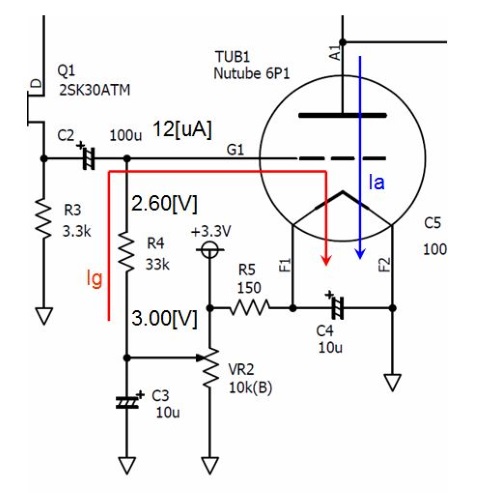

そういえば、グリッド電流が 6[uA] 流れるとデータシートにありました。 ついでに確認してみます。さてさて、どのくらい流れているのか?

図 グリッド電流

R4 の両端の電圧を測定してみました。ちょっと高めですが 12[uA] 流れていますね。 しっかし、電流の流れを見るとトランジスタみたいですね。入力抵抗 Ri は、

FET と比較して低いし、トランジスタよりは高い。 なんとも、中途半端な感じです。w (真空管ってこんな感じなんですか?)

(2016/11/09 追記)

うーん、初段 Q1 のバイアスを 100[kΩ] にしたので、 それよりは Nutube の入力インピーダンスが高いのですね。 サンプル回路は 1[MΩ] (正確には、パラですので 500[kΩ])でしたので意味があったのですね・・・

気付くのが遅いなぁ・・・ いいのです! 実際に作ったからこそいろいろ気づけるのです(と割り切ろうw)

しかし、入力インピーダンス 1[MΩ]は高すぎると思いますので、 入力の Q1 のソースフォロアを省略するのに興味が出てきました。 そのうち追試してみたいと思います。

(2016/11/10 追記)

「トランジスタみたいだな」といってますが、そう考えると R4 の重要性が際立ちますね、 バイアス電流を流すために絶対必要な抵抗となります。 メーカーさんは 33[kΩ] を推奨していますが、 これも考えるとなんともちょうどいい値です。

R4 が大きすぎると R4 での電圧降下が大きくなりすぎて、3.3[V] のバイアスでは不足するかもしれません。 また、低すぎると Nutube の入力インピーダンスが下がる。 とか、HPF を構成する C2 の値が大きくなります。

C2 ですが当初何も考えなしにサンプル回路の定数を使用しましたが、 100[uF] は大きいですね、せいぜい 10[uF] で良いと思います。 まあ、大きいに越したことはないのでしょうが、 単純に外形がでかいので 10[uF] でも良いと思います。

さてさて、脱線しましたが、肝心なのはグリッド電圧です。 グリッド電圧の最低電圧は 0.7[V] となっていました。 次にアノード電圧ですが・・・

図 Nutube アノード電圧 Ea

10.2[V] で飽和しているようです。Vg = 0.7[V] のラインはないので、 グリッド電圧 Vg = 1.0 でロードラインからアノード電流を読み取りますと、 アノード電流 Ia は 2[uA] 程度となり、アノード電圧 Ea は、

Ea = 12[V] - 0.2[V] = 11.8[V]

したがってアノード電圧は、電源電圧に張り付くと思ってたのですが、 そうはなっていません。うーん、つじつまが合いませんねぇ・・・

考えられるのは・・・

- Nutube というか、真空管とはこういうもの。

- Ea-Ia 特性図がいい加減。(これはないかなぁ・・・)

- 他に原因がある。

この辺は、Nutube 単体で特性を検証する方が早そうですね。

一応、JFET を 2SK30ATM に変更したためか? と思い、 Q2 のソース電圧も確認してみましたが、 10.8[V] で飽和していました(Vgs =-0.6「V])。 Q2 が異常動作しているわけではないようです。

ぶっちゃけ、2度目ですが”ヘッドホンに、飽和するほどの出力電圧は必要ない”ので、 まあ、いいか・・・(でたー妥協ですw)

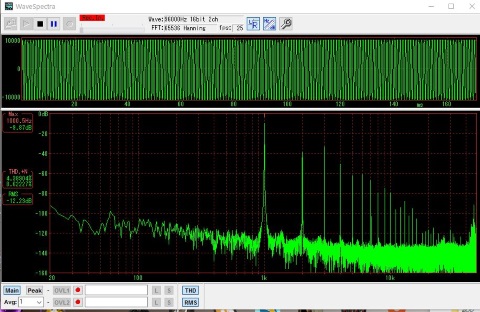

(c) ひずみ率 20[%] オーバーの FFT 結果

では、そのひずみ波形の FFT を見てみましょうか。

図 出力飽和時の FFT 結果

すごいですねぇ、倍音どころかいっぱい高調波が出ています。 これが”良いひずみ”ということなのでしょうか? 私には正直、良いのか悪いのかはよくわかりません。 しかし、聴いてみるとひずみ率 20[%] であっても案外聴けてしまうものです。

ちなみに、ひずみ率 20[%] ってのは、ボリューム最大の状態で聴いた場合です。 皆さんが実際に使用する出力でのひずみ率はせいぜい 1[%] 以下(0.1~0.5[%])程度ですので、 ここまでは歪んでいません。

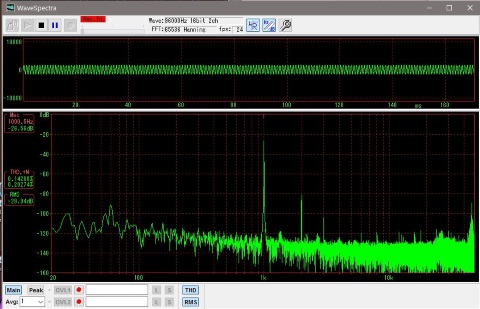

図 通常使用音量時の FFT 結果

まあ、この程度です。

確かに倍音は不帰還したアンプと比べるとかなり大きく出ているようです。 もし、ひずみ率 20[%] を聴いてみたい場合は、本機のボリュームを最大にし、 ボリュームを絞った別なアンプへ接続すればよいです。 サンプル回路も構成的には、このようになっています。

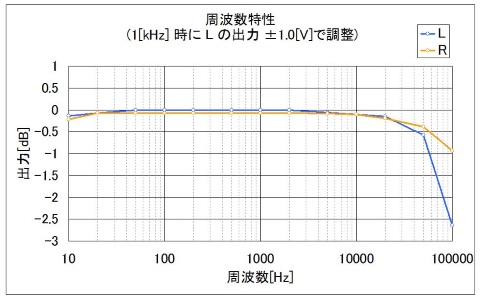

(d) 周波数特性

図 周波数特性

まったく問題ありませんね、10[Hz]~100[kHz]まで -3[dB] 以上です。 ハイレゾ対応ですw (まあ、このアンプでハイレゾは意味があるのだろうか?)

後ですね、L,R で出力値がほぼそろっています。 この回路、負帰還していないので、 正直なところもうちょっと左右のゲインがずれるかと思ったのですが以外です。

調整は、グリッドのバイアス調整だけなんですが、

- ”たまたま”そうなった。

- Nutube の特性。

- ”真空管”はそういうもの。

- ゲインが低いから目立たない。

要因はいろいろ考えられますが、真相はよくわかりません。 (本当にわかんないことだらけだなぁ・・・勉強せねば!)

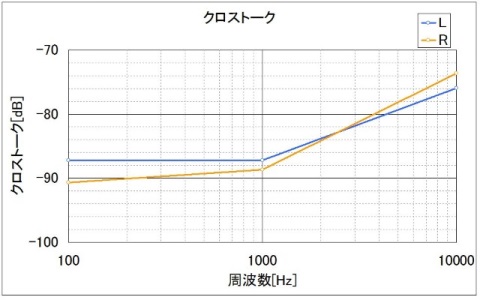

(e) クロストーク

図 クロストーク

若干大きいですが、別に問題となるような値ではないでしょう。

(f) その他

- 出力抵抗 R11 のおかげか、ポップ音は大人しめなので、対策の必要はないです。

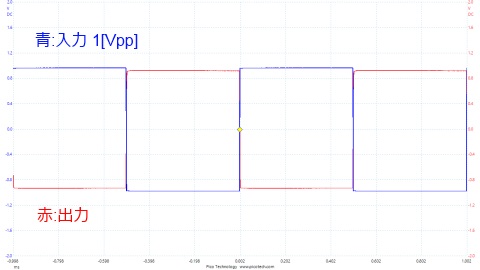

- 最後に方形波応答を載せておきます。まったく問題ないですね。

図 方形波応答

(6) 製作する上で気をつけることや、気がついた点

(a) マイクロフォニック

マイクロフォニックとは、真空管独特のものなのですが、 真空管が機械的な構造を持つからこそ起こる現象です。

原理は簡単で、真空管の構造に由来します。 真空管内の電子の流れは、”フィラメント→ゲート→アノード”となるわけですが、 それらは機械的に設置してあるものです。

さらに、それぞれは”剛体”ではなく”バネ”みたいなものなので、 機械的振動が加わるとそれぞれがわずかに振動し、 電子の流れを歪ませるわけです。

「うーん素晴らしい! このアナログ感!!」

この Nutube も真空管である以上、もれなくマイクロフォニックを聴くことができます。 Nutube を指で軽く(ホントに軽くですよ)叩くと、 「チリーン」といった感じの鈴の様な金属音がします。 軽く試す程度なら壊れたりしないと思うので、ぜひ聴いてみることをお勧めします。

このマイクロフォニック、かなり振動に敏感です。 Nutube に配線してある線に触れてもなりますので、 しっかりケーシングした方がいいでしょう。

対策はマニュアルに書いてありますが、 ケース及びケース自体の防振、Nutube をスポンジやゴムなどでダンピングすることらしいです。 外からの音でも振動するので、実装する際には気をつけましょう。

<補足>

ノイズ源と書きましたが、実はこのマイクロフォニックが真空管らしさを出しているらしいのです。

どういうことかというと、普通スピーカーとアンプは同じ部屋にありますよね? ということは、スピーカから出た音は真空管の振動させることになります。 で、その振動がマイクロフォニックを起こし音色を変化させているらしいのです。

真空管アンプって真空管が剥き出しの構造が多い様に見受けられますが、 単に見た目重視でそうしているわけじゃないのですね。

(とはいっても、やっぱ見た目重視なんでしょ? とゲスの勘ぐりw)

(b) ノイズ

Nutube はアノード電流がμオーダーと微弱であり、 周辺に使用している素子も FET ばかりなので、 かなりノイズに敏感な回路となっています。

製作後、試しに Nutube に手をかざして見たのですが、 明らかなノイズ増加が確認できました。 よって、金属ケースへ収めたほうがよいと思われます。

でもな・・・Nutube 見える構造にしたいよね?w

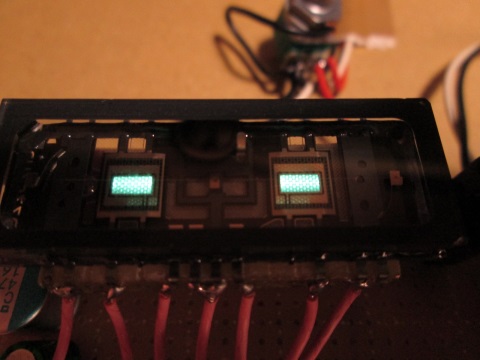

(c) どのくらい光るのか?

Nutube は緑色に光るんですが、思ったより光りませんw まあ、光物じゃないんで良いっていえばいいんですが、 もうちょっと光ると思ってた。

図 暗くしてとってみました

次回予告

次回(あったら)は、気が向いたら Nutube の特性を計測してみるかもです。

次回は、この回路の特性を改善します。