その2 設計・製作編

回路設計・製作を行っていきます。

(1) 回路構成

回路構成をブロック図にしてみました。複雑そうな回路でも機能ごとに分けて考えれば、そう難しくはありません。 バラしてみると、基本的な回路のみで成り立ってるのがお分かりいただけると思います。 (逆にひねりがないよね・・・w)

・ 音声信号を整流回路(絶対値回路ともいいます)で整流し絶対値を得ます。

(まず絶対値を取らないと、LPF後の信号が消えてしまいます。)

・ LPFにて平均化を行います。

(ここのLPFの時定数でニキシー管の応答速度が決まります。)

・ ニキシー管の駆動は電流制御回路で行います。

(LPFの出力1[V]で10[mA]流れるような制御を行います。)

これを回路図にすると以下のようになります。

(ちなみに、LRで2チャンネルあるので同じような回路を2つずつ作ることになります。)

(うーん、なんか無駄があるような気がするが、まあいいとしましょう!わかりやすいしw)

・ 部品は、ニキシー管と、DC/DCに使用している33[uF]/250[V]の電解コンデンサ以外すべて秋月で入手可能です。

・ ニキシー管は、上で説明したサイトにて通販購入できます。

・ 33[uF]/250[V]のコンデンサがちょっと特殊で秋月では手に入りません。マルツで通販購入できますが10個まとめうりでしたので高くつきます。

違うところを探すかしたほうが良いかもしれません。

一見、回路規模が大きく見えますが、部品配置に気をつければ「100x75」の基盤に余裕で収まります。 100x75というのが肝で、このサイズの基盤に収めればタカチのモバイルケース「MX3-11-12」が使用できます。

* 同じサイズくらいのプラケースもあるようです。(タカチ SU-140)

http://www.takachi-el.co.jp/data/pdf/01-63.pdf

(2) 詳細説明

(a) DC/DC回路部

前回の反省を踏まえて、ニキシー管1本につき1電源構成でいきます。 一見無駄に思えるかもしれませんが、コイルの発熱もほとんど無く(ほんのり暖かい程度)、 結果的にはこちらの方が特殊なコイルを使用するよりも入手性、コストに優れます。 秋月で手に入るというのがもっとも大きいですね。

・ コイルに太陽誘電のラジアル型インダクタ LHL13NB471K を使用しました。秋月で1個60円・・・安いw (スペックが470[uH]/0.9[A]と電流が厳しそうなんですが、実際使用してみると発熱はほとんどありません。高周波特性が良いせいなのかなぁ・・・)

・ リップルは0.5[V]程度とかなり大きめに感じましたが、150[V] に対して 0.33[%] です。 ニキシー管の駆動にはなんら問題はありません。 (まあ、気になる方はLCフィルターを追加したらどうでしょうか?LCの定数は 100[uH] と 33[uF]/250[V] でOKです。)

・ お手本は一般的なニキシー管用の電源として8[mA]程度を想定してますので、 この用途には出力が不足しているんですね。 この回路定数ならばニキシー管1本程度(150[V]、15[mA])ならばびくともしません。

(b) 整流部

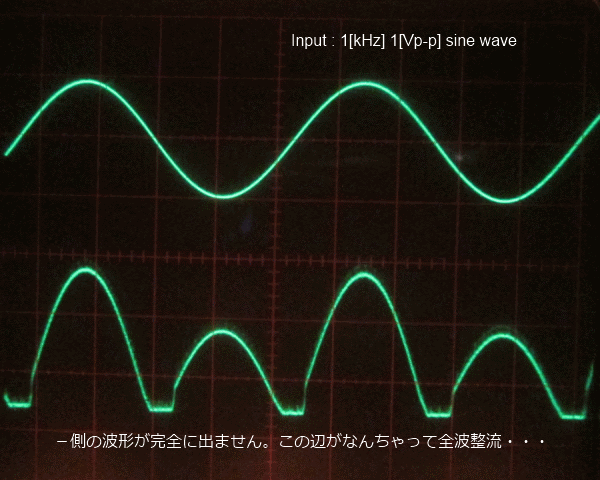

安価な4個入りOPアンプLM324を使用して、音声信号をなんちゃって全波整流します。 はっきり言って精度が悪いです。 (今までは両電源で全波整流回路を組んでいたのですが単電源の全波整流はこんなものなんですな・・・)

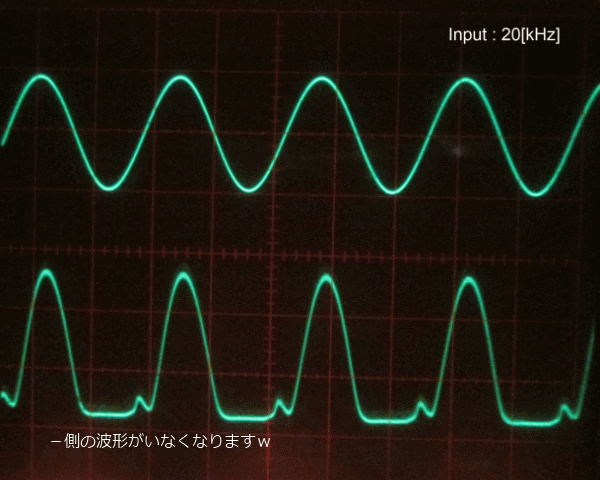

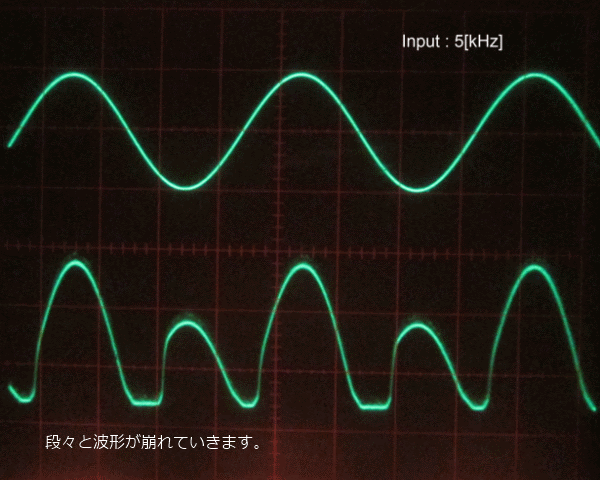

特徴は帯域がものすごく狭く、5[kHz] 程度から減衰していきますが、 VUメーター程度への使用は問題ないと判断しました。 (正確さはありませんが、計測器ではないので良しとします! また、妥協w)

・ ちなみに、バッファアンプで 5.3倍 のゲインを持たせています。

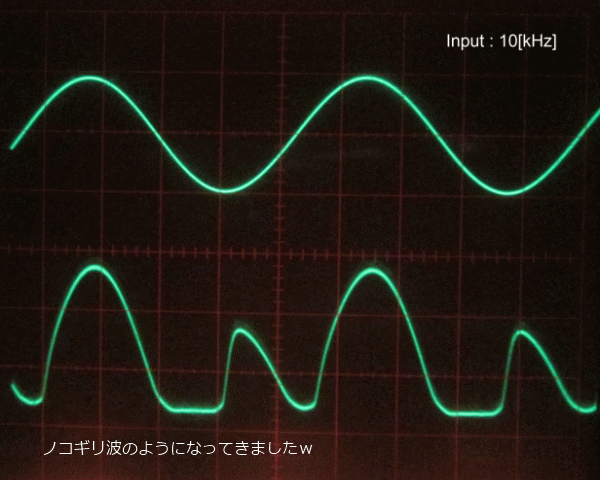

・ 下図は、バッファアンプの出力です。どのくらいなんちゃってか見てくださいませw

(10年以上前の安物アナログオシロしか持ってないのでデジカメで撮影しました。最近調子が悪いんだよな・・・)

| 1[kHz]、1[Vpp] | 5[kHz]、1[Vpp] |

|---|---|

|

|

| この時点でかなり波形が歪んでいます。ちなみにマイナス側波形が低いのは、マイナス側のゲインがボリュームの影響を受けているせいです。 | マイナス側の立ち上がりがさらに怪しくなっていますw |

(c) LPF

おなじみのパッシブLPFです。 (fc = 1 / (2 * π * 10[uF] * 10[kΩ]) ≒ 1.6[Hz] ですね。)

(d) ニキシー管駆動回路

ここがニキシー管駆動の肝ですね。といっても一般的な電流制御回路です。

・方チャンネルのみ半固定ボリュームVR2を設けていますので、これでLRのバランス調節できます。 基本は、ボリューム直下の R9(51[Ω]) とあわせて 100[Ω] が狙いです。 (その場合1[V]→10[mA]の電流制御となることはわかりますよね?)

・ちなみにQ2で電流制限をかけています。

・また、電流制御回路は発振しやすいため発振対策をしています。 (以前別件で作った電子負荷の発振対策に使用したものをそのまま流用しています。よって、いらないかも?です。)

(3) 製作時の注意

注意1 この回路は150[V] の高圧を取り扱います!

はっきり言って、電子回路初心者にはお勧めしません! 少なくとも、私の書いた回路図を理解できない人は、製作するべきではありません。 生意気と思われる方もいるでしょうが、この回路は非常に危険です。

製作する場合は、必ずどこが高圧かをしっかりと把握してください。 できないと私のように一発で回路を破壊したり、感電する可能性もあります。 DC150[V]は、”十分死ねる”電圧であることを忘れずに!

注意2 回路製作について

個別に回路を作っていくことをお勧めします。たとえば、

① DC/DC を作って動作確認。正常に動作したら電源線をはずす。

・他の回路製作時に危険なので、DC/DC回路への電源供給をカットしておきましょう。

・動作確認用に10[kΩ]/3[W]程度のダミー抵抗を用意しましょう。貴重なニキシー管でテストなんてとんでもないw

② もう一個の、DC/DC を作って動作確認。正常に動作したら電源線をはずす。

③ 最後に残りを作る。

④ まずは、いきなり150[V]を使用せずに12[V]でチェックする。

・12[V]でもニキシー管駆動回路は電流制御回路として動作します。

まずは、低い電圧で回路の動作に異常がないかをチェックします。その場合、ニキシー管の部分を短絡してください。

・LEDの数が多いと電圧が足りないかもしれません。その場合は適度調整してください。

⑤ 150[V]を接続して、10[kΩ]/3[W]の抵抗でテストする。

・いきなりニキシーでもいいですが、ここは念入りに・・・。

⑥ 最後にニキシー管を接続する。

ここをクリック!

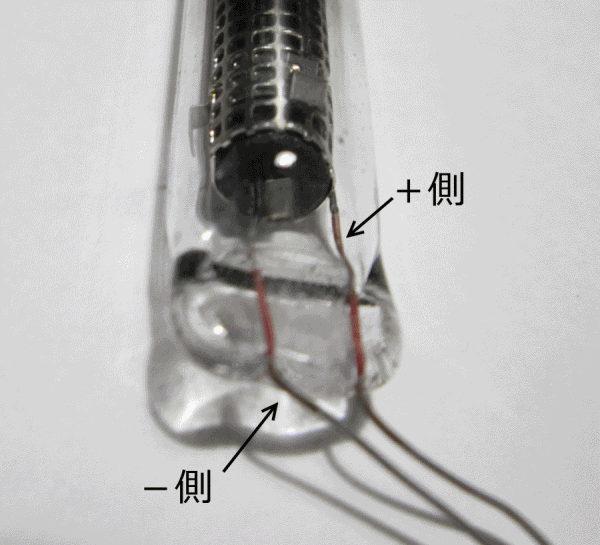

ちょっとわかりにくいんですが、

アノード + ってことです。

カソード - ですね

「central wire」という記述があります。 ニキシー管を良く見てみると外側が網になっていて、中心部にワイヤーが見えると思います。 そのワイヤーがカソードというわけです。

こんな感じで、順番に作っていくといいです。

注意3 新品のニキシー管について

新品のニキシー管はそのままでは全部光りません(途中までしかバーが伸びない)。 そこで、バーンインという慣らし作業が必要になります。 「どうすればいいのか?」、ただ単純に定格ぎりぎりでしばらく通電すればよいのです。

この回路は、おおよそ12[mA]の電流制限が掛かってますから、最大ボリュームでしばらく動作させればいいだけです。 10~20分で大体全部バーが伸びるようになります。