星ところどころ

|

|

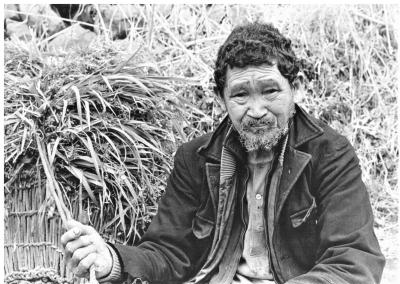

私が星の伝承を求めて各地を訪れるようになったのは、1974(昭和49)年5月に日本海の小さな離島(山形県酒田

市飛島)に渡ったのがきっかけでした。そこで、元漁師の古老から思いがけず星の伝承を聞かせてもらったのです。

しかも、イカ釣り漁という生業のなかで星が利用されてきたという事実に深い感銘を受けました。

◇ 旅情豊かな海の夜明け(東京都八丈島) ◇ こうして始まった採集の旅も、途中いく度かの中断をはさみながら半世紀を迎えようとしています。この間、実に 多くの方々との出会いと語らい、そして時には名残惜しい別れがありました。採集カードは1600枚を超え、残念なが ら星の伝承を記録できなかった方々も含めると、2000人以上の人に声をかけたことになります。私を長年にわたって 伝承の採集へと誘ってくれたのは、かつて北海道の岩内でいろいろと協力くださったTさんより送られた次の言葉で した。

肩にこぼれてくるものは 春告げ星のしずくです |

八重山慕情

【沖縄県八重山地方】

|

|

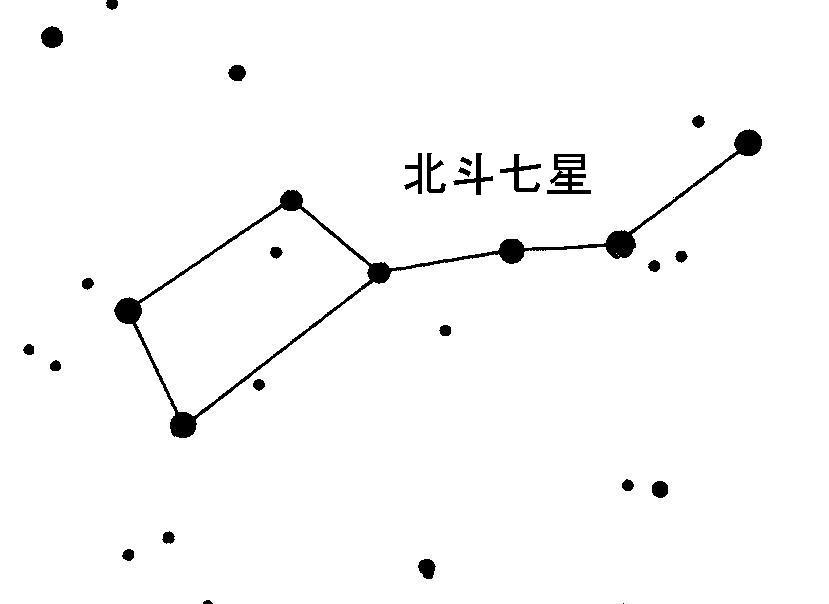

大小合わせて 160ほどの島嶼からなる沖縄県では、2015年の統計で47の島に人びとの暮らしが息衝いています。それ

らは、おおむね沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島に分けられ、それぞれ独自の文化を育んできました。かつては、宮古

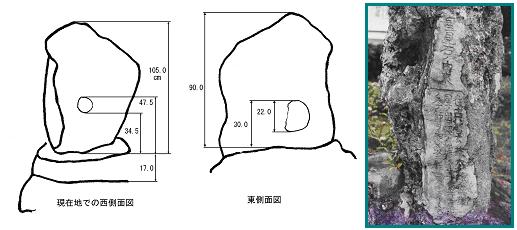

と石垣では会話が通じないといわれるほど、言葉ひとつとってみても文化圏の違いが際立っていたのです。 南西諸島の端に位置する八重山地方は、沖縄本島から 400㌔以上も離れた遠い地であり、1975年に初めて訪れたとき は、鹿児島から与論経由で沖縄本島に渡り、那覇からは三日に一度出航する定期船(おとひめ丸)でようやく石垣へ辿 り着きました。その数年前から、『スバル星の記』〔文0088〕で紹介された八重山古謡のひとつである「ムリカ星[ブ シ]ユンタ」にこころ惹かれ、また『日本の星』〔文0174〕に記された南の島々に伝わる星名を知るに及んで、ちょう どそのころ石垣へ帰島していた友人宛に手紙を書いたことがあります。残念ながら、星の伝承に関する情報は得られな かったものの、数冊の本の紹介とともに、「ぜひ一度、来てみてください。案内します」という言葉は、大いに旅心を 誘うものでした。 そんな友人との再会を果たし、念願が叶った憧れの地は、景観ばかりでなく人びとの暮らしそのものが新鮮で興味深 いものばかりでした。近代的なビルが建つ石垣の市街地を一歩外れると、辺りにはサトウキビやパイナップルの畑が広 がっています。海の色は、南国特有の透き通る青さで、その中に浮かぶ竹富、小浜、黒島、西表の島々は、まさに思い 描いていた通りの眺望でした。そして、二日目の晩には宿近くの小学校で石垣市教育委員会主催による第2回石垣市古 謡大会が開催され、友人と連れ立って見学することにしました。期待していたムリカ星ユンタは聴かれませんでしたが、 川平に伝わるという雨乞いの儀礼は、ユンタそのものよりも素朴でもの悲しく、それがまた俄か造りの質素な舞台で演 じられただけに、余計に郷愁を誘われたのです。 会場の体育館を出ると、頭上には島へ来て初めての星空が広がっていました。ニイヌファブシ(北極星)の低さに驚 き、はるばる八重山の島までやって来たことをしみじみと噛みしめながら北斗七星を探せば、その雄姿も北の空低くか かっています。「ムリカ星ユンタ」で天のアーぢ前から島を統治せよといわれ、ハイと承諾したので島の真上を通る、 天の真中を通るとうたわれたムリカ星(プレアデス星団)は、もうだいぶ西に傾き始めてはいるものの、それを追うヒ アデス星団や三つ星を従えて、一段と高い夜空を這って行くようです。一方で、否と言ったニシナナチンブシ(北斗七 星)が「北の隅に蹴落とされて巻踊をしている」姿も、改めて見直せばなる程そうかと感心するほかはありません。 暫らく眺めていましたが、せっかくだからカノープスを見ようと視界の開けた港へ急ぎました。友人もついてきて、 二人並んで岸壁に立てば、最早おおいぬ座の三角形は西へ傾き、低空には雲がかかっているのか星ひとつ見えません。 港内に係留された離島航路の小さな船体が、ひっそりと闇に漂いながらゴツゴツとしたペンキ色を際立たせ、夜空で大 きな輝きを放つシリウスを尻目に、寂しく宿へと引き揚げたのでした。 それから3年余りを経て、二度目の八重山行は、空路での旅となりました。当時は、東京からの直行便はなく、しか も那覇から石垣島への航空路はジェット化される前で、唯一の国産旅客機として親しまれたYS-11型プロペラ機が就航 していました。独特のエンジン音が耳について離れないまま、石垣空港から川平へ向かうタクシーの中で若い運転手は、 ♪月ぬ可愛しゃ 十日三日 (つきぬかいしゃ とぅかみーか) 女童可愛しゃ 十七つ (みやらびかいしゃ とぅななつ)・・・・・ と、自慢のノドを聴かせてくれたのです。窓外に目をやれば、ライトブルーに光る海が眩しく、名蔵川河口では群生す るヒルギの種が引き潮にさらわれ、海中にまで根を張っているようでした。 黒真珠養殖用のいかだが浮かぶ川平の湾内は、八重山の自然を象徴するかのように透き通り、亜熱帯林の緑と白い砂 浜の眩しさが印象的です。民家の生垣や道端には、赤や黄や八重咲きのハイビスカスが大きな花を開いていて、それが 屋根の赤瓦と調和しながら、いかにも開放的な明るさをみせています。ふと、3年前に見学した川平の雨乞い儀礼を思 い起こし、一緒にいた島の友人がこの短い間に島外へ出たことを知りました。 翌日は生憎の空模様で風もあり、時折大粒の雨が窓ガラスを叩くなか、いよいよ竹富島へ向かいます。小さな島への 連絡船は、雨にもかかわらず観光客の姿が多く、星砂の島として人気が高いことをよく示しているようでした。船を降 りても雨はまだ止みません。島の中心街は桟橋から少し離れた場所にあり、濡れた砂利道を歩いて行くことになります。 重い雨雲を見上げながら集落に入ると、どの家もひっそりと佇み、観光用の牛車だけが狭い路地をゴトゴトと動き廻っ ていました。 午後になって民俗資料館に立ち寄ると、運よく上勢頭享氏に会うことができました。竹富島の民俗や芸能などについ て丹念に蒐集されている方で、自宅の一隅に開設したこの資料館には、これまでに集められた民具や工芸品などが所狭 しと展示されています。それらはみな、この島の暮らしや習俗を理解するうえで貴重な資料であることが分かります。 廊下に腰をおろすと、上勢頭氏はさっそく竹富島にのこされた星の伝承を語り始めました。あのムリカ星ユンタに登 場するおうし座のプレアデス星団はウルウルシと呼ばれ、何かが「群がる」という意味があるようです。ミツボウとい うのはオリオン座の三つ星で、北の空で動かない北極星はニイヌファブシあるいはトマリプシと呼ばれます。また、南 の空に現れるケンタウルス座の二星(α、β)はパイガフシで、南への旅情を誘う星です。黒島には、南風が星[パイ ガブシ]と題する古謡があり、その中に「大星二つ」という記述がみられます。八重山では、この星がマキタ(横並び) になると稲刈りの時期とされ、梅雨が明ける6月から7月上旬が最盛期となります。金星については、夜明け前がアカ キンブシと呼ばれるほか、夕暮れはツカマフシと変わり、日没後の金星を頼りにしてたとえ僅かな時間であっても仕事 ができると伝えられています。 これらの星名は、上勢頭氏が島の古老から受け継いできたもので、さらに星見石(プシィミイシ)の存在を教えてく れました。それは、八重山における稲作と星のかかわりを示す貴重な石で、元は海の近くにあったものを遺跡として保 存するため現在地へ移設されたそうです。石に正面には、次のような文字が刻まれていました。 星見石ノ由来 往古ハ暦ナク草木ノ緑ノ模様 星ノ出没ノ模様等デ春夏秋冬ノ 季節ヲ定メ以テ作物ヲシタト言フ 実際には、石の側面にあけられた不整形な孔からウルウルシの高さを観察して、稲などの播種期を決めていたといわ れます。歴史を振り返れば、先島と呼ばれ人頭税が課せられていた苦しい時代に、いったい島の人びとはどのような気 持ちで星を眺めていたことでしょう。

◇ 竹富島の星見石 ◇

2017年には、宮古島での調査を終えて、三度石垣島に入りました。関東では肌寒さを感じる初冬の季節でしたが、八

重山は最高気温が20~25℃と過ごしやすい陽気に恵まれ、久し振りの海と空の青さが目に沁みたことを覚えています。

この調査では、石垣島内に現存する星見石の確認と川平の群星御嶽[ムルブシオン]、小浜島の節定め石を訪ねること

などを主な目的としていましたが、小浜島行きについては天候悪化により実現できませんでした。

〈左〉群星御嶽の杜 /〈右〉登野城地区の星見石

[1978年初稿][2021年改訂]

|

木国会の石碑

【和歌山県中部沿岸地方】

|

|

千葉県銚子市は、漁業の町として知られていますが、醤油の醸造がさかんな土地でもあります。その先達を務めたの

は、いずれも和歌山県からの移住者で、特に漁業においては銚子のみならず、関東沿岸各地でその痕跡を留めています。

紀州からもたらされた漁具や漁法などは、房総半島や三浦半島など各地に定着し、その一部は星利用の習俗にも及んで

います。 さて、銚子市内の日蓮宗妙福寺は、妙見菩薩を祀る北辰殿を擁する古寺で、その境内の一角に「紀国人移住碑」とい う石碑があります。1903(明治36)年に木国会[もっこくかい]によって造立されたもので、紀州から来た人びとが勇 気と開拓者精神をもって家業に精励し、先祖を供養する目的が込められた記念碑とされています。銚子で外川(当時は 高神村)の港と町を築いたのは紀州広村(現有田郡広川町)出身の﨑山次郎右衛門で、1658(万治1)年に漁場が拓か れました。それ以前には、寛永年間(1624~44)頃よりさかんとなった近畿漁師による関東への出漁があり、そうした 出稼ぎ漁業からの移住者の一人と考えられています。主に鰯網としてマカセ網漁を行うなど、外川の発展に寄与してい ます。一方、同じ広村出身の濱口儀兵衛(初代)が銚子へ渡って醤油づくりを始めたのは1645(正保2)年です。奇し くも、同郷の出身者が銚子やその周辺地域を舞台に、漁業や醸造業の分野で活躍したことは、偶然の出来事ではなかっ たかもしれません。因みに、濱口家は西濱口家がヤマサ醤油の創業家、東濱口家がヒゲタ醤油の創業家となっています。 木国会の存在は、和歌山県と千葉県の深いかかわりを示す存在として、現在も銚子の街に息衝いています。そこを訪 れるたびに、いつかは広川町で調査をと考えていましたが、2018年になってようやくその機会がめぐってきました。 和歌山県では、紀伊半島の西側から南部にかけて多くの漁港が点々と連なっています。このうち、南部東側の沿岸域 は2013年に調査を終え、和歌山市の一部についても2016年に訪ねたことがあります。今回は海南市から田辺市にかけて の漁港を歩くことにし、まず田辺市に向かいました。 紀伊田辺駅から市街地を東進し、会津川を渡った先には田辺港の中心である江川の漁港があります。広い港内には多 くの漁船があり、久し振りに賑やかな漁港風景に出会いました。岸壁で休んでいた82歳(1936年生まれ)の元漁師をみ つけて少し話を訊くと、30代までは大きなマグロ船に乗り込んでいたそうで、その後地元にもどってからは、まき網漁 などに従事してきたとのことです。かつては、カツオの一本釣りなどがさかんでしたが、昨今は漁全体が低調であると いいます。この人が伝承していた星は、ミツボシ、ナナツボシ(北斗七星)、オオボシ(おおいぬ座のシリウス)、ヨ アケノオオボシ(金星)で、漁において利用した星は特にありません。 この日の宿は海辺にあり、夕暮れになると天神崎に沈む夕日を眺めることができました。天神崎は、日本のナショナ ルトラスト運動の先駆けとなったところで、一般市民からの寄付や公的補助金などの基金をもとに土地を買い取り、海 辺の豊かな自然が守られた記念すべき地区です。その一角には日和山があり、翌朝40分ほど歩いて登ってみると、眼下 には前日調査した江川の漁港が見え、市街地の奥にはいくつかの特徴的な山容が望まれます。その代表となるのが標高 約 549㍍の三星山で三つのピークがあり、これをオリオン座の三つ星に見立てた命名といわれています。日和山には方 位石がなく、特に伝承もないようですが、このすばらし眺望は日和見に最適な場所であることをよく示しています。

〈左〉妙福寺の紀国人移住碑 /〈右〉天神崎の落日

天神崎を後にし、次はバスでみなべ町の堺漁港を訪ねました。大きな漁港ではないものの、多くの船があって家族で

働く姿が目立ちます。さっそく70代の漁師に話しかけると、堺では昔からタテ網漁(9月~4月)がさかんで、イワシ

網やシラス網などをやる漁師もいたとのこと。こうした漁には山アテが欠かせず、目立った山に独自の呼び名をつけて

利用したそうです。その中にクラカケと呼ばれる山があり、三星山かその手前にある竜神山をさしているものと思われ

ます。

〈左〉広の東濱口家(瓦に九曜紋) /〈右〉顕國神社の手水鉢(裏側)

湯浅町と広川町に別れを告げ、最後に訪れたのは海南市の下津町です。下津駅から歩いて5分ほどのところに船溜り

がひとつありますが、漁港の面影はほとんどありません。さらにその奥へ進むと、深い入江となった下津漁港があり、

漁師の姿を求めて歩くものの、係留されている船はほとんどがレジャーボートでした。和歌山市に近いこの地域では、

漁業の衰退が著しいようで、今回は星の伝承を記録することなく引き揚げることになってしまいました。

[2021年初稿] |

餅が伝える山里の文化

【奈良県大和高原】

|

|

かつて、大和や飛鳥といったことばに心惹かれ、気の赴くままに訪ね歩いたことがありました。ときには、室生寺

から長谷寺を経由して山辺の道を歩き、あるときは天理から都祁野へ入って、翌日は飛鳥の里を徘徊した記憶が蘇り

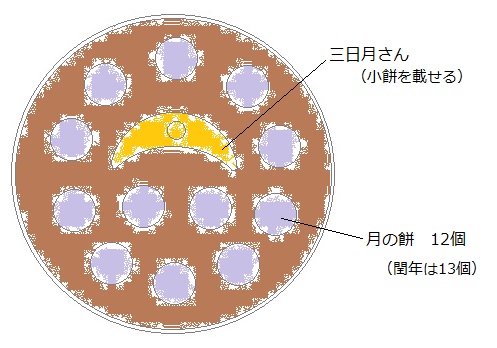

ます。その後40年以上が経過し、今度は星の伝承を求めて奈良県を訪ねることになったのです。 2015年3月には、当面の課題であった奈良市近郊の十九夜行事について聞き取りを行うため、同市南部の横田町や 南田原町、日笠町、茗荷町などをめぐりました。大和集落の面影をのこす早春の山里は、本格的な農作業の始まりを 前に、用水路や農道などの草刈りが行われていたほか、近くの神社(公民館)では、地区の女性たちが清掃に取り組む 姿に接し、活気に満ちた集落の伝統的なコミュニティを感じとることができました。この時の調査では、十九夜講の 実態についてある程度の情報を記録できたものの、本来の目的である星の伝承はなかなか成果が得られません。そこで、 かつてのように山里を訪ね歩くという基本的な考えを踏襲することにしたのです。一日のんびりと歩きながら、なお かつ星の伝承者とのめぐり会いが期待できる地域として注目したのは大和高原でした。こうして選んだコースは、三重 県名張市と接する山辺郡山添村南西部から宇陀市北部にかけての山里です。 調査が実現したのは、2016年4月上旬のこと。前日は三重県松阪市の漁港を訪れてから、名張市内で一夜を明かし ました。翌朝、駅前から北三番町行始発バスで梅が丘まで行き、そこから葛尾の集落を目ざして歩き始めます。梅が丘 の団地を外れると、そこは下三谷の里で、背後には大和高原の台地が連なっています。ところどころで朝霧が沸き立ち、 辺り一面しっとりとした空気に包まれていました。大きく蛇行する名張川を上流へ向かうと、対岸に淡い日差しの太陽と ハロー(日暈)が現れました。海辺の調査で日暈を見る機会は少なくないものの、春の里山で眺める光景はまた格別 です。道は西へ折れ、対岸に家野の集落が横たわっています。墨絵のような山裾に再び霧が湧き立ち、東の方角へ 流れていきました。 名張川が奈良県に入ると、左手の沢沿いに細い登坂路が現れます。これが葛尾集落へ通じる道で、10分ばかり歩けば 辿り着けます。葛尾地区は現在奈良県と三重県に分断されていますが、細長い県境に位置する数十軒ほどが名張市の 管轄です。その集落は、小さな尾根の斜面にひっそりと佇んでいました。過去の忌まわしい事件などは微塵も感じさせ ない山里の景観です。春の気配はまだ弱く、人影もほとんどありません。集落の外れに来ると、庭先でようやく70代の 男性と出会い、少し話を聞きました。 嬉しかったのは、以前行われていたオツキヨウカの行事についてです。ここでは、新暦5月8日が実施日でした。 長さ3㍍ほどの竹の先端にモチバナやフジの花を結わい付けて庭に立てました。いわゆる卯月八日の行事で、奈良県や 三重県、京都府南部などでは、ウヅキがオツキと転訛した呼称が一般的となっています。そして、もう一つの興味深い 話が正月の餅です。葛尾では、年末に作る供え餅の中に三日月の餅(1個)とホシの餅(12個)があり、これらは丸盆 に載せて神棚へ供えられました。そして1月15日に下げてから、家族で食したそうです。今も継承されている行事と 途絶えてしまった習俗があり、山里の暮らしは世代とともに変容を余儀なくされているのが常といえるでしょう。 葛尾から細い道を辿って県境を越えると、間もなく奈良県山添村の岩屋地区に着きます。北側入口近くにある興隆寺 へ立ち寄り、西日本では少ない二十六夜塔を探しました。型通りの調査を終えて、寺の若い住職と話をしましたが、 二十六夜の石も信仰も全く知らないということで、最早忘れられた存在なのかもしれないと感じました。集落を抜けて 少し下った所で、農作業の準備をしていた87歳(1929年生まれ)の男性と行き会い、奈良県側の習俗について聞く 機会を得ました。 岩屋の餅文化は、葛尾とほぼ同じものでしたが、さらにサンヤサンの重ね餅というのがあり、旧暦1月23日夜に 三日月形の餅を二段重ねにして盆に載せ、縁側に供えていたというのです。かつてはサンヤマチ(二十三夜待)が 行われていたことも分かりました。また、岩屋では新暦7月7日にタナバタ行事が行われていたようで、庭に立てた 笹竹の下に薦を敷いて座卓を置き、そこに家族が集まってそうめんを食べながら天の川を眺めたりしたといいます。 在来の習俗に中国伝来の七夕行事が習合し、次第に現代的な行事へと変容した様子が窺えます。

岩屋の三日月餅(イメージ図)

山間に大きく広がった岩屋の集落を後にし、県道を暫く進むと毛原の集落が見えてきます。途中で見かけた淡いピンクの

花は、ツツジの仲間ですが、あとで調べたらコバノミツバツツジと分かりました。かつては、オツキヨウカなどにも使わ

れていたかもしれません。

〈左〉農具のカラスキ /〈右〉カラスキボシの図

毛原で県道の分岐を左折し、笠間川沿いに南下すると山添村から宇陀市に入り、ほどなく下笠間の集落に至ります。

視界が開けて、集落の佇まいを確認できる場所まで来ると、道端にいた82歳(1934年生まれ)の男性と出会いました。

この人も大和の伝統的な星の名を覚えていて、カラスキボシやハゴイタボシ(おうし座)などが記録されています。

そのほかオツキヨウカの行事では、終戦直後まで竹を立てていたものの、その後は山から採取したフジの花をそのまま

屋根に投げ上げていたようです。

〈左〉深野の道切り /〈右〉深野の里山景観

深野は、緩やかな傾斜地に民家と耕作地が散在し、見事な里山景観を現出しています。神明神社の入口付近にある石柱

には「にほんの里100選」とあり、成る程と思いました。集落の東の外れで今一度振り返ると、里全体が西に傾いた陽の中で

輝いているではありませんか。名張市から山添村、そして宇陀市室生地区へと久しぶりに歩き通した充実感もさることながら、

よき天候と多くの伝承者に恵まれた一日であったことを実感するひとときでした。 [2020年初稿]

|

ケンサキイカと星

【島根県出雲地方】

|

|

日本海におけるイカ釣り漁は、かつてスルメイカ群の北上や南下という習性を利用して、西日本から北陸、北日本に

かけてさかんに行われていました。当時のイカ釣りは、手漕ぎの船に専用の釣具を使った漁法が佐渡を中心に普及し、

星に関する伝承も広く伝播したものと考えられています。 その後、スルメイカ漁は資源量の変化、漁船や漁具の近代化などによって大きく変貌し、手釣りと呼ばれる漁法は ほとんど姿を消しました。漁獲の対象もスルメイカばかりでなく、ケンサキイカやヤリイカなど多様化がみられ、西日本 ではケンサキイカへの依存度が増しています。実は、島根県の出雲地方では、このケンサキイカの漁に星を利用していた 事例が聞き取り調査で明らかになったのです。主として北陸以北に伝わるイカ釣りの星は、スルメイカ漁という基盤の 上に成り立っていたわけですが、それとは全く別系統の「イカ釣りと星」が存在していたことは大きな発見であり、新鮮 な驚きでした。 この嬉しい伝承にめぐり会えたのは、2014(平成26)年の島根・鳥取両県への旅だったのです。このうち、島根県での 本格的な調査は、6月初旬に出雲空港からレンタカーでスタートし、松江市を基点に島根半島沿岸に点在する漁港を訪ねる ことが主な目的でした。 出雲地方といえば神話の舞台としても知られ、その要となるのが出雲大社です。旅の始まりはまず大社への参詣からと いうことで、旅の安全と調査の充実を祈願することにしました。いよいよ調査開始です。大社から西へ進むと、間もなく 海沿いの道となり、最初の漁港である大社漁港が見えてきます。しかし、岸壁周辺は閑散とし、人影は全くありません。 暫らく様子を見ていましたが、状況は変わらず先を目ざします。 海岸線をさらに西へ向かうと、日御碕です。灯台周辺は観光客で賑わっていましたが、すぐ南側の谷筋にある日御碕 神社は静かな佇まいでした。朱塗りの社殿の眩しさは、神の国といわれる出雲を象徴する景観の一つかもしれません。 神社からさらに下ると漁港があり、すぐ沖合には日御碕神社の奥の院を祀った経島が見えます。漁船を係留した岸壁で、 幸いにも80歳(1934年生まれ)の漁師と出会うことができました。ここでは、イカ漁とブリなどを主体とした一本釣り 漁が行われてきましたが、昔から網を使った漁はしないという方針が今も堅く守られています。網漁では魚を獲り過ぎ、 鮮度も落ちるというのがその理由と知り、海の恵みを育み、自然とともに生きる術を伝えた出雲漁師の心情にふれる思い でした。 この漁師に、日御碕で伝承された星の名を尋ねると、スマル(プレアデス星団)、カラツキ(三つ星)、ヒシャクボシ (北斗七星)、オオボシ(金星)などの呼び名が出てきました。カラツキについては、「この星が山の端に出るとイカや 魚がよく釣れた」といわれ、これは地元でシマメイカ(スルメイカ)と呼ぶ秋以降の漁で利用されたことを示しています。 因みに、シロイカ(ケンサキイカ)の漁期は5月から夏にかけてです。 当地のイカ釣りは、竹の一本竿にイカ鉤を付けた簡素なものが使われ、竿を利用しない本来の一本釣りを含めて伝統的な 漁法が長い間継承されてきたようです。イカ鉤には、擬餌タイプと餌を付けるタイプの二種があり、それぞれゴンガラ、 トンボと呼び分けられていました。こうしたイカ釣り漁法は、島根半島でほぼ基本的なスタイルとして定着していたものと みられ、星の伝承も出雲地方の伝統的な利用体系をよく示していることが分かります。 日御碕に別れを告げ、半島の北側に連なる漁港を訪ねることにしました。時おり道幅が狭くなる山間の道路を進むと、 やがて視界が開けて鷺浦に至ります。天然の入江を利用した小さな漁港は妙に静かで、集落の佇まいからはここで生きる 人びとの息遣いが感じられました。浜の近くで丁度居合わせた70代の漁師に声をかけたところ、星の伝承は聞かれなかった ものの、イカ釣りの話を中心にいろいろな情報を得ることができました。特に中国地方を代表する背負い運搬具である オイコについて、鷺浦では自然木の股木を利用した背負い梯子のことをさし、昔は薪などの運搬に使っていたとのことです。 オイコは、地域によって円筒形あるいは鳥の巣状の背負い籠の呼称となっており、本来は背負い運搬具の総称であった かもしれません。山陰地方の一部に伝承されたオイコボシは、こうした用具を夜空に投影したものです。

〈左〉二股の背負い梯子タイプ /〈右〉鳥の巣状の背負い籠タイプ

灯台の見学などをしたこともあって、この日の調査は鷺浦で終了となり、その先に連なる漁港はまた機会を改めての

訪問となりました。とりあえず、宿をとってある松江市に向かって走ります。途中、宍道湖北岸を抜けて市内に入ると、

松江城のある城山公園が見えてきます。宿は、公園のすぐ近くでした。

〈左〉美保関の陽山を望む /〈右〉さそり座のダワボシ

最初の漁港で思いのほか時間をとられてしまったので、先を急ぎましょう。次に立ち寄ったのは片江漁港でしたが、

漁船は少なくレジャーボートが目立ちます。二人の男性から聞いたところでは、ここには専門の漁師はもういないという

ことで、漁業そのものの衰退が島根県においても確実に進行していることを目の当たりにしました。 [2020年初稿]

|

累々と島影を仰いで

【広島県瀬戸内地方】

|

|

本州と四国の狭い海域に多くの島々が点在する瀬戸内海は、外海に面した沿岸域とは異なる景観を擁し、多島海なら

ではの生業と暮らしを育んできました。 現在の瀬戸内の姿は、およそ1500万年前に造られたとされています。日本列島が形成される歴史のなかでも、大きな 変動の一つであったことでしょう。そこを貫く三つの海道が整備されたのは1988年(小島・坂出ルート)から1999年 (尾道・今治ルート)にかけてでした。本州と四国が陸続きになったことで、大きな転換期を迎えることになったので す。 瀬戸内海に伝わる多様な文化は、星の民俗の分野においても他所に引けを取りません。古くは1940年にアチックミュ ーゼアムが発刊した『瀬戸内海島嶼巡訪日記』〔文0101〕には、東は岡山県牛窓町の前島から西は愛媛県の高井神島に 至る26島5海浜、延べ6日間の調査記録が綴られています。このうち22島4海浜の地で星の伝承が聞き取られ、80種以 上の星名が記録されました。瀬戸内全域を対象としたものではありませんが、特定の地域における星の伝承を掘り起こ したという点で貴重な資料となっています。 その後、1963年には桑原昭二氏によって兵庫県を中心とした沿岸と島嶼部の星名がまとめられ、『星の和名伝説集- 瀬戸内はりまの星-』〔文0240〕として発表されました。これによって、星名伝承の多様性がさらに大きく展開される ことになったのです。その一方で、広島県から山口県にかけての瀬戸内西部域では、包括的な星の伝承記録がなく長い 間気がかりでした。限られた地区の記録はそれなりに蓄積されていたものの、一斉調査などによる記録が欠けていたの です。 そのような状況下で、2013年になってようやく広島県の調査を始めることができました。その後も3回の調査を重ね ながら沿岸域と一部の島嶼を訪ねたものの、伝統的な星名にはなかなかめぐり会えないという現実に直面しています。 それでは、これまでに得られた星の伝承をたどって、いくつかの地を巡ってみましょう。 まずは、広島県の調査で第一歩を踏み出した呉市です。ここには吉浦という古い漁師町があり、早くから星の伝承が のこされた地として知られていました。訪ねたのは吉浦駅の西に位置する吉浦西漁港で、たくさんの船が係留されてい ます。しかし、よく見るとそれらのほとんどはレジャーボートであり、本来の漁船は少ないことが分かりました。周辺 を見渡しても、かつての漁村の面影はほとんどなく、漁師の暮らしもすっかり変わってしまっていたのです。 奥へ進んで行くと、60代の漁師らしき人がいたので、とりあえず声をかけてみました。67歳(1946年生まれ)とい うその現役漁師は、思いがけず伝統的な漁や星、風などに詳しく、乞われるままに話をしてくれました。なかでも、三 代目の父親(大正7年生まれ)から聞いた星の伝承については、ミツボシ(三つ星)、スマル(プレアデス星団)、ネ ノホシ(北極星)、ヒシャク(北斗七星)などがあり、当時の漁師らは星を目あてに漁をしていたということです。 吉浦はもともと刺網漁がさかんで、春先のシャコ漁に始まり、4月15日からはマガレイ、イシガレイ、ヒラメなどが 、5月に入るとモンゴウイカの漁が始まり、コチやワタリガニ類(8月の盆過ぎから10月)の漁と続き、10月以降は再 びカレイ類をとっていたそうです。刺網以外ではタコ専門の漁師がおり、アナゴの延縄などもさかんでした。かつては、 呉の湾内にイワシの群れが入るようになると、アジやサバ、それにタチウオなどもとれたといいます。しかし、最近は 今まで見たこともない魚が刺網にかかるようになったとのことで、漁にも大きな変化が表れているようです。 吉浦の地に、たとえ一部とはいえ伝統的な星名がのこされていたことは、何と心強いことであったでしょう。ただ、 この後に訪れた西部沿岸域の地御前、大野浦、玖波などは、いずれも閑散とした光景に包まれ、漁業そのものの衰退を 実感させられました。

〈左〉尾道水道の夜明け /〈右〉漁具のすまる

2016年には、尾道から因島を訪ねています。このときは、愛媛県の今治までしまなみ海道の主な島々を調査したわけ

ですが、日程の都合で広島県内は因島だけとなりました。尾道でバスを待つ間、尾道大橋を望む船溜りで地元の漁師

を探しましたが、なかなか出会えません。夫が元漁師だったという70代の女性の話では、昔はこの場所に砂浜が延びて

いたとそうで、子どもの頃はよく貝を採っていたとのこと。50~60年前の思い出が蘇ってきたのでしょう。この女性

はナナツボシ(北斗七星)を知っていて、星の位置によって時間を計っていたことを教えてくれました。

〈左〉川尻の行商道具 /〈右〉明星の丘と黒滝山(手前右端) [2021年初稿]

|

空と川と海の道

【高知県四万十地方】

|

|

西日本を代表する星名の一つに、カセボシがあります。瀬戸内海や四国地方に広く分布し、多くの記録がのこされて

います。しかも、その伝承内容は、実に変化に富んだものでした。つまり、この星名の対象はオリオン座の三つ星を基本

として、その周辺の星々との組み合わせにより、いくつもの見方が生まれていたのです。なぜ、このように多様な伝承が

みられるのでしょうか。それは、カセと呼ばれる用具の形状や用途、あるいは言葉の意味そのものが、地域によって異

なるという事情によります。 紡績具としての基本的なカセは、紡いだ糸を巻き取る用具あるいは糸枠そのものをさしますが、そのいずれにおいても いくつかの型があり、形状的な違いばかりでなく見る角度によっても形が変化するのです。また、カセは巻き取られた 糸の束そのものを意味したり、そうした束を数えるときの単位にもなりました。 カセボシの本質を探るには、各伝承地におけるカセの意味を明らかにする必要があります。しかし、それらを詳細に 把握することは容易ではありません。現地を訪ねて、カセボシあるいはカセに関する情報をできる限り収集したいという 思いはだいぶ以前からありましたが、そうした機会にはなかなかめぐり会えずにいたのです。

カセボシの伝承タイプは実にさまざま

2013年から西日本での本格的な調査が始まり、四国へも何度か足を運んでいた2015年の11月、高知県から愛媛県西部への

調査で、ようやくカセボシを記録することができました。この調査も、週末に航空機とレンタカーを利用した忙しない

3日間でしたが、高知県では星の伝承以外にも興味深い星の民俗に接する旅となりました。

七星剣の展示と北斗七星の文様(一部)

二日目は、宿毛を基点に愛媛県西部の漁港をめぐり、最後に宿毛市の大島、田ノ浦、大海の各漁港を訪ねました。しかし、

この辺りでは愛媛県と同じように多くの漁師が養殖業へと転換しており、かつてのような伝統的漁業を継承する漁師には

出会えなかったのが残念です。

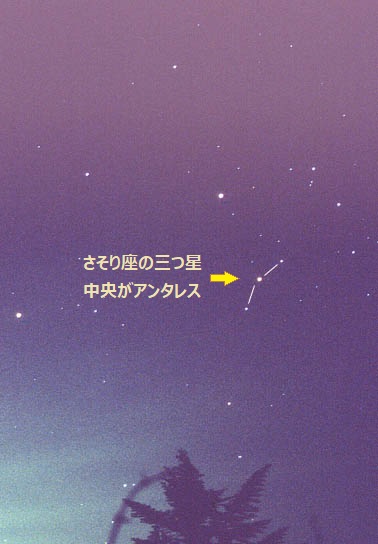

〈左〉オリオン座の三つ星付近 /〈右〉三つ星を連想させるカセの一種

土佐清水市の調査を終えると、一路高知市をめざします。途中、一ヵ所だけ四万十川の河口に位置する下田港へ立ち寄りま

したが、港内はレジャーボートが多く漁師にも出会えませんでした。やがて、高知市の桂浜に到着すると、桂浜公園の最も

高い所まで車を走らせます。実は、かつてこの場所に存在した浦戸港日和山の調査が目的だったのです。ただし、日和山に

関する手持ちの資料は乏しく、坂本龍馬記念館に近い神社付近の三角点などを調べたものの、その跡地を明確に特定するこ

とはできませんでした。 [2020年初稿]

|

天草のメゴイナさん

【熊本県天草地方】

|

|

熊本県の本格的な調査は、2015年5月にようやく実現しました。調査地として真っ先に選んだのは天草地方です。

2泊3日という限られた時間のため、熊本へは往復航空機を利用し、現地での移動はレンタカーと決めました。まず、

空港から宇土半島へ行き、大矢野島、上島、下島を通り、牛深からフェリーで鹿児島県長島に渡ったあとは八代海に

沿って二つの県内を北上し、最後は八代市を経て空港に戻るというルートを設定しました。ルート上の漁港を訪ね

ながら、星の伝承を聞き取り、十五夜綱引きの現況や妙見信仰、タナバタ綱の行事についても取材をしたいという

欲張りな調査です。 観光地としてよく知られた天草ですが、主要な島々が橋によって結ばれてから既に半世紀以上が経過しようとして います。交通の便は格段に改善されたものの、その一方で古い慣習や伝承が急速に失われているのではないかとの 不安が心を過ります。しかし、星の伝承は意外な地域で予期せぬ出会いに恵まれる機会が多いのも事実です。 効率のよいレンタカー移動という利点を生かして、できる限り多くの漁港を訪ねるなら、意外な出会いのチャンスも 増えることでしょう。 そうした淡い期待を抱きながら熊本空港を出発し、まず訪ねたのは宇城市不知火町の松合漁港です。早速、船溜りに 行くと、75歳(1940年生まれ)の漁師と出会いました。この人が、オリオン座の三つ星をサカヤノマス(酒屋の桝) と呼ぶと教えてくれたのです。これは、四角い桝の底に把手を付けたもので、酒を量り売りするための用具です。 本来は、三つ星と小三つ星を併せた形になりますが、それにしても、この星名がまだ健在であったことは、何よりも 嬉しい限りです。 その後、近くに住む80歳(1935年生まれ)の漁師経験者を紹介してもらい、自宅へ伺いました。話を聞くと、生粋の 漁師というわけではなく、元は天草(牛深周辺)から三角や熊本方面に鮮魚を運搬する仕事をしていたそうで、橋が 次々と完成した後はほとんどの物流が陸送に切り替えられたため商売ができなくなってしまったとのこと。仕方なく 漁師となり、手繰網漁や貝漁などに従事してきたようです。したがって、星に関してはほとんど伝承が聞かれなかった ものの、興味深い風の呼称を教えてくれました。それは、マビヨという風で、いわゆるアナゼ(北西の風)と同じ ものです。マビヨとは天気が良いという意味だそうで、おそらく吹く季節によってアナゼと呼び分けていたのかも しれません。それからもう一つ、松合ではうつぼのことをキダコと呼んでおり、湯引きで食べる習わしがあると聞き ました。うつぼは下半身に小骨が多いため、上半身だけを切り取り、熱い湯をかけてから酢味噌を付けて食べる ようです。 松合で少し時間をとられたので、次は宇城市三角町の郡浦漁港に立ち寄り、70代の漁師から少し聞き取りを行いました。 その後は、いよいよ大矢野島に渡り、西側に位置する小さな島の野釜漁港を訪ねました。ここで90歳(1925年生まれ) になる元漁師と出会い、昭和60年代まで行われていた十五夜綱引きの様子や船霊さまの習俗、うつぼの食べ方など、 いろいろと記録することができました。 大矢野島を南下し、いくつかの橋を渡り継いで上島へ入ると、北部の沿岸域を西へと進みます。立ち寄りたい漁港は いくつもありましたが、結局上島では、赤崎港で若い漁師から十五夜綱引きの話を聞いただけでした。 瀬戸大橋を渡ると下島で、天草市本渡町の街並みを抜けて行きます。道は、北上したあと鬼池付近で再び西進します。 少し行くと、沖合に細長い島が見えてきました。通詞島です。手前の沿岸には漁港が連なっていますが、とりあえず そのまま狭い橋を渡り、対岸の二江漁港まで行ってみました。その一角にある建物では多くの漁師が集まっており、 聞けば今日はエビス祭りで、寄合いの最中であるという。確かによく見ると、建物の脇に祀られた恵比須さまに大きな 鯛が奉納されていました。 通詞島では、現在底曳網漁や一本釣り、延縄漁、潜り漁などが行われ、マダイ釣りではその餌として各種のイカ類が 利用されていること、また毎年秋から翌年3月頃にかけてはクエの延縄漁がさかんであることが分かりました。漁港や 島全体の雰囲気から察すると、ここにはまだ古い習俗がのこっているかもしれないと感じたものの、忙しない調査ゆえの 制約は如何ともし難く、溢れ出る思いをとりあえず鎮めて通詞島を後にしました。この日はあまくさ温泉のホテルに 宿泊。

〈左〉サカヤノマス(一合桝)/〈右〉妙見が滝と妙見宮

二日目の早朝、5月の天草の海はさわやかで、きらきらと輝いていました。漁港の様子が気になって、富岡漁港の

船溜りをいくつか回るうち、最後の場所で運よく82歳(1933年生まれ)の漁師と出会うことになったのです。この人は、

実に多くの伝承を語ってくれました。苓北町に伝わる星の名は、サカヤンマス(オリオン座)、スワリ(プレアデス星団)、

ヒシャクボシ(北斗七星)などで、幻日はヒノコと呼び、これが現れると天気がくずれると言い習わしています。また、

アカイカ(けんさきいか)やマツイカ(するめいか)釣りに使うイカ鉤単品をスッテと称し、これを自作の竹竿に付けた

用具をハジキというそうです。うつぼはキダコで、やはり湯引きや揚げ物にして食したようで、この天草一帯にうつぼの

食文化が根付いていることがよく分かります。旧暦8月15日には各家で十五夜の供えものをしますが、富岡でも海岸近くの

広場で綱引きが行われています。ただし、現在は子ども中心の行事となっているようです。

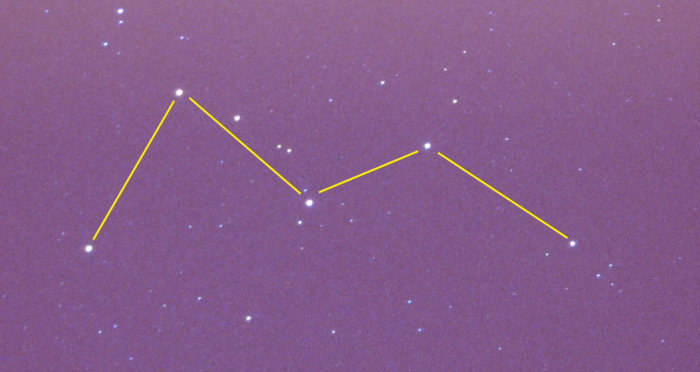

さそり座と夜空のメゴイナボシ 牛深港10:40発の蔵之元港行きフェリーは、定刻通り静かに岸壁を離れました。短い時間ではあったものの、忙しなく 走り回った天草を去ることに幾許かの心残りを感じたのも事実です。一つは、予定していた漁港の五分の一程度しか立ち寄る ことができなかったこと、どの島もほんの一部しか足跡を残せなかったのは残念です。しかし、思えばたくさんの伝承者たち との出会いがありました。島の暮らしと自然、食文化、信仰と習俗の一端にふれることができたことは、いろいろな意味で 恵まれた調査であったと感謝です。 [2020年初稿]

|

ネノホシが動く

【大分県国東・宇佐地方】

|

|

夜空をめぐる星々は、天の北極を中心に日周運動を繰り返しています。そして、現在北天の中心付近に輝く星がこぐま

座のポラリス(北極星)です。天の北極、つまり地球の自転軸は約 26000年という周期で星空を移動していて、歳差と

呼ばれます。したがって、時代を遡れば北極星の役割を担うべき星も、変化を遂げてきました。2100~2110年頃になる

と天の北極はポラリスに最も近くなるため、北極星が不動の星としてより相応しい状況を迎えることになります。 このように、20世紀以降の北極星といえば、一般に動かない星として捉えられてきた側面があります。2000年時点の両 者のみかけの距離は1°以下ですから、実際の夜空においては肉眼で僅かな星の動きを見分けることはほぼ不可能でしょ う。ところが、民間伝承の分野では、北極星が少しだけ動くと伝えている地域が少なからずあるのです。これまでの報告 では、三重県から大阪府、瀬戸内海沿岸地方で記録されています〔『日本の星名事典』文0310〕。いずれも、船乗りかそ の妻が動きを確認したことになっていますが、どれ位動くかは伝承によりまちまちです。 天の北極とポラリスの見かけ上の距離は、時代が古くなるほど大きくなり、2000年を基準とした場合は、1800年で約 2.4倍、1600年で約 3.8倍、1400年では約 5.4倍にも離れてしまいます。北極星が動くという事象は、おそらく過去の いずれかの時代に気付かれ、それを船乗りが伝えるという形で語り継がれてきたのかもしれません。

〈左〉北極星の日周運動 / 〈右〉カシオペア座のイツツボシ

こうした伝承が、瀬戸内からさらに西の九州にも存在することが分かったのは、2016年に行った大分県北部の調査でし

た。深まりゆく秋の国東半島をめぐり、さらに福岡県南東部の沿岸域にかけて漁港を訪ね歩いたときです。とはいえ、大

分県を訪れたのはこれが最初ではなく、1975年に国東の三浦梅園旧宅を見学しています。梅園(1723~1789)は安岐町の

生まれで、条理学と呼ばれる哲学体系を確立したことで知られる自然派の哲学者です。代々の医家であり、見学当時は梅

園から六代目にあたる主の未亡人が旧宅を管理していました。訪ねた目的は、梅園が30歳のときに製作したといわれる天

球儀で、その下図とみられる北天および南天の星図も拝見したのを覚えています。

〈左〉タコの天日干し / 〈右〉水揚げされたワタリガニ類

大分に伝わるネノホシの物語は、いつの時代か瀬戸内方面から伝播したのではないかと考えられます。登場人物の船乗り

が漁師へと変化したのは、漁労に関係する人びとの間で語り継がれてきたからでしょうか。わずかな手掛かりだけでは、そ

の真相は分かりません。しかし、国東には三浦梅園がいました。半島の山里で星空を仰ぐ機会が多かった自然哲学者であれ

ば、おそらく北極星(当時は中国の星座で勾陳大星)が不動ではないことに気付いていたことでしょう。あるいは、天文の

知識を得て、実際にその動きを観測していた可能性もあります。 [2021年初稿]

|

天空に臨む漁師町

【大阪府沿岸地方】

|

|

大阪の市街から和歌山県境にかけての沿岸域には、いくつもの漁港が点在しています。近世からの埋め立てによって、

北部を中心とした沿岸域の景観は大きな変貌を遂げてきましたが、なかでも1994年の関西国際空港の開港は、大きな転換

期の一つです。海上に浮かぶ空港と沿岸を結んでいるのは空港連絡橋で、JR関西空港線と南海電鉄の空港線、それに有

料自動車道路が通じています。 空港の整備と並行して、周辺沿岸域の埋め立てや開発も進行し、連絡橋の袂にはりんくうタウンと呼ばれる新しい街が 誕生しました。りんくうは臨空で、文字通り世界の空へつながる玄関口に当たるわけです。ひときわ目を惹くsisりん くうタワーは、地上56階の超高層ビルで、このエリアを象徴するランドマークとなっています。

りんくうタワーと空港連絡橋

街のすぐ北東側には、関西マリーナをはさんで泉佐野漁港があります。大阪府の第1号調査地として、初めてここを訪

れたのは2014年の師走でした。前日は、三重県の漁港で聞き取りを行い、残りの調査が大阪湾南部の漁港をめぐり歩く旅

だったのです。

〈左〉ふたご座の二星 / 〈右〉突出した蟹の眼

また、スバルやカラスマの出には風が吹くという伝承もありました。その風については、9月から11月にかけて吹く北

の風をカミカゼと呼び、12月から翌年3月にかけて吹く風はニシ(西の風)やイワヤニシ(北西の風)と称しています。

南の風はマゼあるいはヤマゼで、漁師らの間では「ヤマゼ返しのニシがこわい」という言い伝えがあります。これは、南

の風が西風に変わると海が荒れるという意味で、昔から注意しなければならない日和見の一つとして語り継がれてきたも

のでしょう。もう一つ、ジョウトウヘイという星名は、オリオン座の三つ星に由来する呼称ですが、背中に三つの紋をも

ったジャノメガザミという蟹も同じジョウトウヘイの名で呼ばれています。 [2021年初稿]

|

ゲンシキ網とヨコジキ

【長崎県平戸・島原地方】

|

|

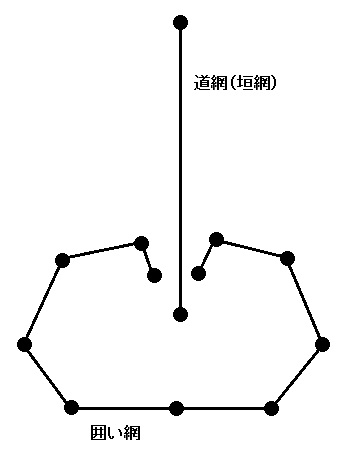

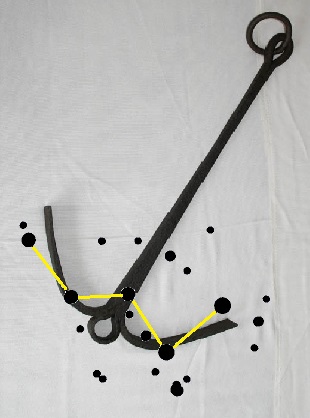

日本の星名には、漁具に由来する事例が少なくありません。そのひとつに、九州地方でヨコゼキあるいはヨコジキなど

と称される星があります。正体は漁網の一種ですが、その詳細な情報が寄せられたのは、長崎県諫早市からでした。こう

した事情は、『日本星名辞典』〔文0168〕に詳しく記されており、有明海で使用されたという漁網に強い関心を抱くよう

になったのです。その後、諫早から石橋正氏に報じられた手紙に接する機会があり、それまで不明であった事柄が、いく

つか明らかとなりました。 まず、漁網の形態は流し網と呼ばれるタイプのもので、 ・調査地の島原地方では、エビ漁に使われていたこと ・構造としては、多くの網を横に長く連ね、潮の干満によって沖へ流されたり、岸辺に寄るという動きをすること ・島原地方における三つ星の呼称として、横ゼキさんが伝承されていること などです。有明海では、干満の差が大きいことがよく知られていますが、その潮流を利用した漁法というわけです。 島原のヨコゼキサンと同じような伝承が、県内の他の地域にもあるのかどうか、それを初めて確認できたのは2014年に 北九州をめぐった調査でした。佐賀県の日本海沿岸に点在する漁港を訪ねたあと、長崎県平戸市の生月島へ向かいました。 平戸大橋を渡って平戸島にへ入り、さらに進んで生月大橋を過ぎると、すぐに舘浦漁港があります。駐車場に車を置いて 岸壁まで歩く途中、75歳(1938年生まれ)の漁師と行き会いました。 舘浦では、昔からマキ網漁やオオシキ網(大型の定置網)漁がさかんで、鯨の漁も江戸時代から明治の初め頃まで続 いていたそうです。近くの神社には、大正時代の鯨骨の一部が遺っていると聞きました。また、9月から10月にかけては トビウオ漁の季節で、これらを追ってやって来るシイラの漁期でもあります。この漁師が伝承していた星は、ミツボシ、 スバル(プレアデス星団)、ナナツボシ(北斗七星)などで、星名としては一般的です。ただし、スバルの利用に関して、 たいへん興味深い伝承を記録することができました。出漁の際、舘浦の漁港を出た漁船は、生月大橋をくぐって漁場へと 向かうそうですが、帰港時は当然ながら逆方向から大橋を目指すことになります。そのとき、スバルの位置と傾きから大 橋のある方角を見定めていたというのです。この傾きというのは、20番星を先頭とする星の並びが、ちょうど矢印のよう になって目的地の方向を指し示してくれるとのことです。具体的な季節や時間は不明ですが、このような星の見方は、や はり長い間に培われた経験によって生み出されたものでしょう。

舘浦漁港におけるプレアデス星団の利用事例

舘浦の次は、生月漁港を訪ねました。車を降りてすぐに、犬と散歩中の70代の漁師に声をかけると、通りがかった90歳

(1924年生まれ)の元漁師も加わり、充実した聞きとり調査が実現しました。伝承された星は、スバル、ヨコジキ、ジョ

ウトウヘイ(三つ星)などで、手漕ぎ船の時代にはヨアケノミョウジョウが出ると早々に漁を終えて帰港したといいます。

ここで、いよいよヨコジキなる星が登場してきました。説明によると、この星はスバルのあとから出て、√(ルート記号)

のような形をしているようです。おもしろい譬えですが、どうやらオリオン座の三つ星と小三つ星を合わせた見方と思わ

れます。残念ながら、ヨコジキの意味については不明で、伝承されていません。しかし、総合的に判断してヨコゼキに連

なる星名のひとつとみてよいでしょう。佐賀県でも、呼子でヨコジキを記録していましたので、ほぼ間違いないものと思

われます。これらは、ヨコゼキの星名が有明海のみならず、日本海沿岸の漁師にも広く伝播していることを示しており、

漁網とのかかわりが気になります。

〈左〉生月島の星ヨコジキ / 〈右〉ゲンシキ網の一部 [2021年初稿]

|

牟岐の海から祖谷口へ

【徳島県沿岸・内陸地方】

|

|

高知県の室戸岬から徳島県阿南市の蒲生田岬一帯にかけての海岸線は、室戸阿南海岸国定公園に指定された景勝地で

す。特に美波町、牟岐町、海陽町にかけての沿岸は太平洋に面し、背後には四国山脈東部の剣山地が控えています。沿

岸の多くは岩礁帯で、小さな入江や河口付近には漁港が拓け、さまざまな漁業が展開されてきました。 兵庫県の明石から、淡路島経由で鳴門の地を踏んだのは、2016年の春分頃です。鳴門では、漁師からの聞きとりが できず、市内の妙見神社に立ち寄ったところ、参道入り口で出会った72歳(1944年生まれ)の男性から興味深い話を聞 きました。それは、かつての小正月行事の折、柳の枝に紅白の団子状になった小餅を飾り付け、神棚の下などに供えて いたそうですが、この小餅をホシモチと呼んでいたのです。大きさは直径1~2㌢で、枝の先端やまわりにたくさん付 けた様子は、京都のモチバナに似ているといいます。小餅といえば、正月の供え餅の上にも載せる地域があり、やはり ホシモチなる呼称が西日本で知られています。 当地の妙見神社は、妙見山公園(撫養城址)と呼ばれる高台にあり、天御中主神を祀っています。境内には1865(慶 応1)年に寄進された常夜燈があり、「江戸廻舩中」によって造立されたものです。各地の廻船問屋は、北前船に代表 される廻船業と深いかかわりがあり、船乗りが指標とした北極星、つまり北辰妙見を信仰していたことがよく分かりま す。 鳴門をあとにして、小松島漁港や由岐漁港、日和佐漁港を訪ねたものの、星の伝承はミツボシやナナツボシなど一般 的な星名ばかりでした。小松島では、かつて艪船に帆を張って網を曳くテグリ網漁が主流でしたが、次第に底曳網漁へ と移行しました。タチウオやハモ、シリヤケイカ、クルマエビ、カニ類など、さまざまなものが漁獲されています。由 岐漁港で話を聞いた70代の漁師は、テングサの処理をしていましたが、日和佐では現在沖へ出る漁師がほとんどいない ということです。ここは、船溜りから日和佐城を望める雰囲気のよい漁港で、港内はレジャーボートばかりが目立ち、 かつての賑わいは全くみられません。 JR牟岐線でさらに南下し、浅川駅で下車すると、辺りにはヒサカキの独特な香りが満ちていました。駅舎を出ると、 大通りから分かれて細い下り道が漁港へと続いていました。ここでは、農家の出身でサラリーマンから漁師に転身した という戦後(1946年)生まれの人から聞きとりができました。昔はカツオ漁がさかんだったようで、その餌となるイワ シを獲るのはオオシキ網(定置網)漁でした。現在は、小型の定置網のほか、季節によってワタリガニ(ガザミ)漁、 シャクリ(一本釣り)によるイカ漁、テングサやヒジキなどの海藻とりから潜り漁、そしてハマチやノリなどの養殖に 至るまで、実に多彩な漁業が展開されています。 念のために星の伝承を尋ねると、スバルやミツボシ、ナナツボシの星名とともに、かつてアケノミョウジョウやヨイ ノミョウジョウを一定の方角に目標として捉え、操船していたことを教えてくれたのです。漁港のすぐ沖合にある大島 は、日和見の際に重要な存在であり、この島の上空にかかる雲をいつも注視していたそうです。 浅川から阿南方面に少し戻ると、牟岐川の河口に二つの漁港があります。右岸の町役場に隣接するのは西漁港で、そ の奥まった場所にある作業小屋を覘くと、一人の漁師が漁の準備をしていました。注意深く声をかけると、75歳(1941 年生まれ)のその人は、手を動かしながらもいろいろと教えてくれたのです。牟岐では特徴ある星名が伝承されており、 スマル(プレアデス星団)をコボシとも称しています。また、北極星はオオボシと呼び、昔はこの星を目あてにしてい たようです。オオボシ[大星]といえば、金星やおおいぬ座のシリウスをさすのが一般的ですが、2等級の北極星であ っても、決して誇張された表現ではないように思われます。ただし、対岸の東漁港で話を聞いた82歳(1934年生まれ) の漁師は、北極星をネノホシ、金星をオオボシと認識していましたので、こちらのほうが伝統的な星名体系なのかもし れません。東漁港の漁師は、細かい風向きが把握できないと天気をよむことができないといい、キタ(北)、キタゴチ (北東)、コチ(東)、イナサゴチ(東南東)、イナサ(南東)、タマカゼ(南南東)、マゼ(南)、ニシマ(南南西)、 ニシ(西)という詳細な風位名を伝えていました。

〈左〉日和佐城と漁港 /〈右〉コボシのプレアデス星団

さて、徳島県の剣山地といえば、名峰剣山があります。その水源地のひとつが祖谷川で、流域一帯は祖谷地方として

上流から下流域まで集落が散在しています。そうした山の暮らしに心惹かれ、何とか谷の奥深く調査に入りたいと考え

ていましたが、なかなか実現しません。そこで、とりあえず祖谷口と呼ばれる吉野川との合流点付近で聞きとり調査を

行うことにしました。

〈左〉祖谷川を望む / 〈右〉有爪タイプのオイコ [2021年初稿]

|

忘れられた方位石

【岡山県沿岸地方】

|

|

西日本での調査は、九州などを別にして普通列車を乗り継いで行くのがほとんどです。JR東日本、東海、西日本と

多様な列車に乗車できるのが楽しみのひとつで、特にJR東海の豊橋~大垣間とJR西日本の米原~姫路間は、いずれ

も新快速電車で比較的遠距離をスムーズに移動できる手段として重宝しました。都内で早朝の東海道線に乗り換えれば、

夕方早く姫路へ到着することも可能ですが、東海地方や滋賀県辺りで途中下車し、短い時間で調査を行うのがいつもの

パターンとなっています。 とはいうものの、姫路より先の岡山方面への鉄道は、急に不便さを増します。相生駅からは、内陸部を走る山陽本線 と途中まで海沿いを進む赤穂線に分岐しますが、どちらも時間がかかるからです。ただし、赤穂以西にある岡山県沿岸 域の漁港を訪ねるには、赤穂線に乗り最寄りの駅から徒歩あるいはバスを利用することになります。このうち、備前市 の日生[ひなせ]漁港は、日生駅の近くで歩いて行けるためか何となく心惹かれる土地で、これまでに三度足を運びま した。 1回目の訪問は2014年の春で、岡山県の調査第1号となり、大きな期待をもって駅から歩き始めたことを覚えていま す。駅前の岸壁には、大きな連絡船が停泊しており、小豆島行のフェリーです。それを見送って、小さな切り通しの道 を越えると、海が開け日生の漁港へ到着します。入口付近は小さな船溜りですが、係留された船はさらに先へと続いて いて、対岸にも大きな船溜りが見えます。 橋を渡って西側の道を進むと、船上に60代の漁師がおり、少し話をしましたが星のことは分からない様子でした。一 旦入口までもどり、今度は東側の岸壁を歩くものの、話を聞かせてくれそうな漁師の姿は全く見あたりません。時間だ けが空しく過ぎていきます。今回は縁がなかったと諦めて駅へもどる途中、自転車で通りがかった80代の元漁師から、 少しだけ聞きとりができました。伝承された星名はナナツボシ(北斗七星)とアカツキノミョウジョウ(金星)だけで したが、昔は星や月を目あてに漁をしていたということで、ほかにも利用した星があったに違いありません。多少なり とも希望がもてる話を聞けたので、再訪を誓って次の調査地へと向かったのです。

〈左〉日生の漁港 / 〈右〉瀬戸内市牛窓のつぼ網漁

2回目は、岡山県から広島県、愛媛県をめぐった2016年夏のことです。東京発の季節夜行列車ムーンライトながらで

大垣まで行き、そこからいつものパターンで乗り継ぎ、日生駅には11時前に着きました。早速、漁港へ向かうと、2年

ぶりの景観はあのときと変わりません。今回は人の姿が多いようでが、年配の漁師はどこにいるのでしょうか。前回と

同じように、まず西側の岸壁に沿って歩いて行くと、小さな船にいた男性から話を聞くことができました。この人は、

日生の沖合にある頭島出身の80歳(1936年生まれ)で、定年になるまで仕事場があった日生港へ自家用船で通っていま

した。当時は、まだ定期船が運行していなかったためで、昔は30分ほど艪を押して通った時代もあったそうです。定年

後は、通勤に使っていた船で漁師をやってきたといい、頭島に伝承された星について丁寧に教えてくれました。

〈左〉かんむり座の半円形 / 〈右〉つぼ網の代表的な設置図

さて、翌年の春を迎えると、前回と同じように東京発のムーンライトながらから電車を乗り継いで、日生へ直行して

います。3回目の調査で出会ったのは80代の地元の漁師で、ミツボシ、スマルサンなどの星名を伝承していました。か

つて、夜のミアミ漁(刺網漁の一形態)では、東から上るスマルサンを見て夜明けが近いことを知ったようです。また、

北極星は北の方角を目あてとするための星でした。気になっていたツボアミのことを尋ねると、星については知らなか

ったものの、近年はカキの養殖を行う漁師が増えたため、つぼ網漁を継続しているのは2~3人ではないかとのことで、

伝統的なこの漁も、ツボアミの星とともに忘れられた存在になりつつあるようです。

〈左〉箆取神社からの展望 / 〈右〉境内の方位石

神社の宮司さんに話を伺うと、 [2021年初稿]

|

ちりめんの機音

【京都府丹後地方】

|

|

丹後は、日本海に突き出た半島を中心とした地域です。天橋立の景勝地や舟屋で有名な伊根の集落など、観光地とし

ての見どころが多く、長い歴史をもつちりめんの産地としてもよく知られています。若狭湾を東に控え、西側には兵庫

県北部沿岸から山陰へと日本海の連なりがみられるこの地に、初めて足を踏み入れたのは1974年の秋でした。奈良県か

ら京都市を経由して丹後を歩き、さらに松江や出雲をめぐった旅の1ページだったのです。 当時、丹後に強く心惹かれたのは、磯貝勇氏が1956(昭和31)年に著した『丹波の話』に収められた「丹波・丹後の 星」の記述です。そこには、丹後の地に伝承された多くの星名が掲載され、間人[たいざ]町や浜詰村、下宇川村(以 上は現京丹後市)、伊根村(現伊根町)などの地名から、丹後半島沿岸の漁村の佇まいや星空の様子を思い描いたので した。 星の伝承で最も気掛かりだったのは、ノトボシです。元来が若狭から丹後にかけて記録された星名ですが、間人町に はノトネラミと呼ばれる星(うしかい座のアルクトゥルス)の報告もありました。能登と若狭、そして丹後をつなぐこ れらの星名は、どこにそのルーツがあるのでしょうか。磯貝氏の記録によると、ノトボシは間人町、下宇川村、本庄村、 伊根村に伝承されており、丹後半島沿岸の広い地域に分布していることが分かります。また、若狭と丹後の星名は、そ の体系において類似点が多く、星の伝承と利用に関して一括りの文化圏と見做すことができるでしょう。 しかし、当初からこうした想いを抱いて丹後を歩いたわけではありません。最初の訪問は、本格的な星の民俗調査に 入る前の時期であり、結果として聞きとりの記録はほとんど残せなかったのです。それでも、一つだけ強烈な印象とし て脳裏に焼き付いているものがあります。それは、間人の集落を抜けて、漁港へ向かっていたときのことでした。集落 の少し手前から、それまで聞こえていなかったカシャカシャカシャカシャ・・・・という音が次第に高まり、いざ集落に入 ってみると、小さな通りの空間全域が規則正しい機械音によって満たされていました。ちりめんを織るその機音は、こ こが丹後の町だと言わんばかりに、無機質なリズムを響かせていたのです。

〈左〉伊根の舟屋景観 / 〈右〉イカ釣り船と間人の集落

それから41年を経た2015年の春、再び間人を歩く機会が訪れました。全国展開された調査の一環で、丹後半島沿岸の

漁村をめぐることになり、京丹後市の網野町から調査をスタートしました。浅茂川漁港では、70代の二人の漁師から話

を聞くものの、ヨアケノオオボシ(金星)の星名と風の伝承以外は、特にめぼしい伝承はありませんでした。間人への

再訪は、それなりに期待をもっての調査であったわけですが、残念ながらこのときも星の伝承は記録できずに終わった

のです。ただし、丹後におけるイカ釣り漁については、従来よりも詳しい情報を得ることができました。

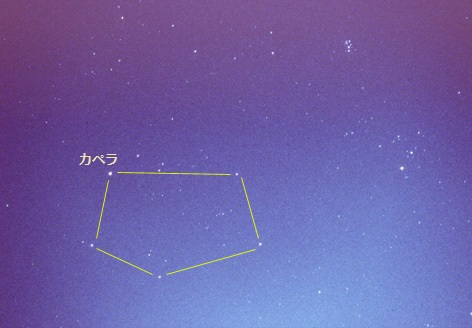

〈左〉譲り受けたイカ釣り具 / 〈右〉ノトボシのカペラ

丹後半島での実質的に2回目となる調査は、2年後の2017年春に実現しました。今回は、京都丹後鉄道と路線バスを

利用した旅です。西舞鶴駅からまず向かったのは、宮津の手前、栗田湾の沿岸に連なる栗田の集落で、伊根のような舟

屋は見られないものの、全体の景観は見事です。ここでは、84歳(1933年生まれ)の元漁師から少し話を聞きましたが、

星の伝承は一般的なナナツボシ(北斗七星)などで、漁のときに星を利用することはないといいます。栗田における漁

業の特徴は、自宅の前浜にシメと呼ばれる小型定置網が多く設置されていることです。水深は約20㍍ほどで、囲い網の

最奥部には袋網が取り付けられており、主に獲れるのは湾内を回遊するアイナメやアオリイカなどです。 [2021年初稿]

|

瑠璃光仏と星曼荼羅

【香川県沿岸地方】

|

|

今や四国の玄関口となった香川県。本州四国連絡橋3ルートのうち、唯一鉄道で瀬戸内海を渡れるのは、瀬戸大橋(

児島・坂出ルート)だけです。この恩恵は絶大なもので、途中の乗り換えを考慮しても、岡山から四国の各県へ直接ア

クセスできる点は重要といえるでしょう。他の2ルートを併用すれば調査コースの選択肢も広がり、四国や瀬戸内の島

々をめぐる調査にとって不可欠な存在となっているのです。 四国における本格的な調査が香川県から開始された背景には、以上のような事情が大きく影響しています。これまで の調査回数は、愛媛県とともに四国で最も多く、特に東部と西部の沿岸域を主体に歩いてきました。始まりは、2014年 春の多度津からです。この日は朝早く岡山を発ち、予讃線の海岸寺駅で下車しました。白方漁港を目ざして歩き始める と、南西の空には白い下弦の月が消え残っています。弘田川を越え、細い路地で散歩中の人と行き会って間もなく、漁 港に着きました。事前の情報収集では大きな期待を抱かせ、しかも条件がよい朝方を選んでやって来たつもりでしたが、 生憎人の姿は全くありません。期待が大きかった分だけ落胆も一入で、暫らく待っても状況が変わらないため、気持ち を切り替えて多度津の漁港へ向かうことにしました。 多度津の市街が近づくと住宅が増え、大通りを越えると大きな港が現れました。ここは西港ですが、そのまま進むと 規模の小さな東港があります。その岸壁に立って周辺を見渡すと、漁船は見られるものの、やはり漁師の姿は確認でき ません。すると、運よく85歳(1929年生まれ)の漁師が近くを通りがかったのです。丁寧に声をかけて、少し話を聞く ことにしました。今はときどきイカナゴ漁に出る程度で、本格的な漁はほとんどやっていないと言いながらも、多度津 に伝わる星の名をいくつか教えてくれました。北の空にあって動かない星はネノホシ(北極星)で、南の海へ出漁した ら、この星を目あてに帰ってきたそうです。そのほかナナツボシ(北斗七星)、ヨアケノミョウジョウ(金星)などを 伝えていました。 この後、道隆寺へ向かう道で行き会った86歳(1928年生まれ)の男性からも、ミツボシ(三つ星)やナナツボシなど の星名を記録できました。他に流星の伝承として、「ナガレボシを見たら身内に不幸が起こるので、その時は寺で厄除 けをしてもらう」というのがあり、流星と厄除けという取合せは、これまで耳にしたことのない発想です。この厄除け の寺というのは、おそらく真言宗醍醐派の道隆寺ではないかと思われます。 712(和銅5)年の創建と伝えられ、四国 八十八ヵ所霊場の第77番札所として知られています。本尊は薬師如来で、阿弥陀如来の西方浄土に対し東方浄土を司る 瑠璃光如来になります。東方といえば、日々の太陽が蘇る世界であり、そして星々のめぐりが創出される世界でもあり ます。さらに、道隆寺が星の民俗と深くかかわる要素として忘れてならないのは、寺宝である絹本著色星曼荼羅図です。 南北朝時代の作とされ、これとほぼ同じ図像をもつのが京都・松尾寺の鎌倉時代の作とされる絹本著色終南山曼荼羅図 であり、この寺院も醍醐寺を総本山とする醍醐派に属しています。 二幅の星曼荼羅は、いわゆる密教系の星曼荼羅とは異なり、道教的な要素が多分に取り入れられた構図とされている のが大きな特徴です。実は、道隆寺の境内には妙見宮が建立されており、宿曜経や道教などの影響が色濃い妙見信仰と 星曼荼羅の関係が気になるところでもあります。本来の真言密教であれば、方曼荼羅の形式となるはずですが、なぜ松 尾寺の曼荼羅と同じ構図を踏襲しているのでしょうか。 妙見宮は、縁起によると道隆公の乳母が伽藍鎮守のため建立したものとされていますが、拝殿前にある一対の石灯籠 には1802(享和2)年の銘がありました。妙見は北辰(北極星)のことで、信仰としては仏教系の妙見菩薩あるいは神 道系の天御中主神が祀られます。やがて北斗信仰の習合などにより、妙見は北極星と北斗七星の総体として扱われるよ うになりますが、さらに武家の妙見崇拝や日蓮宗の影響などによって、次第に妙見=北斗という構図が定着するように なったものと考えられます。先の多度津の漁師が話していたように、ここではネノホシとナナツボシが妙見を示す星名 となっているわけですが、これらの星の利用と妙見信仰とのかかわりは希薄なようです。

〈左〉瀬戸大橋の夜明け /〈右〉道隆寺の妙見宮

多度津で、瑠璃光仏の導きを受けたかどうかは別にして、二度目の調査は東部の漁港を歩くことになりました。まず

訪ねたのは、さぬき市の志度港です。ここは東西に長く連なる港で、船溜りが4ヵ所ほどあります。そのなかで、漁船

が多く係留されていた場所が本来の志度漁港で、70代の漁師から話を聞きました。星の伝承は、ミツボシとスマル(プ

レアデス星団)を挙げ、古い漁師がよく利用していたということです。

〈左〉イカリボシの見方(二爪) /〈右〉四つ爪のイカリボシ

2018年の調査では、三豊市詫間町においてモモテ祭(弓神事)の取材に歩きました。その後、香川県としては初めて

島嶼部の調査を行っています。丸亀港から早朝のフェリーに乗船し、塩飽諸島の本島へ向かったのです。岸壁を離れる

と、フェリーは一路北へ進路をとります。薄明の中に浮かび上がった坂出コンビナートのシルエットが、少しずつ朝の

光に包まれると、その先に瀬戸大橋が海上を貫いて延びています。やがて、大橋の遥か東方、霞の空に太陽が姿を現し

ました。それは正に、東方浄土である瑠璃光如来の世界を垣間見る思いでした。大橋を音もなく走り抜けていく電車を

見送り、朝日に輝く海上で漁をしている漁船のシルエットに見とれていると、フェリーは減速を始め、ほどなく本島の

港に接岸しました。 [2021年初稿]

|

玄界灘の宗像三女神

【福岡県沿岸地方】

|

|

本州と九州を隔てる関門海峡といえば、最後の源平合戦場として知られた壇ノ浦があります。海峡の狭小部は早鞆の

瀬戸と呼ばれ、今では本州と九州を結ぶ交通や物流の要衝となっています。国道の海底トンネルとして1958年に開通し

た関門トンネルをはじめ、1973年には高速道路用の関門橋が完成し、その2年後には、山陽新幹線のための新関門トン

ネルが開通しました。また、大瀬戸と呼ばれる場所には、最も古い関門鉄道トンネル(1942~44)も通じています。 この海峡地形の九州側は、周防灘にせり出した企救半島で、大半が北九州市門司区に属しています。北九州空港や新 門司港など周防灘沿岸の開発が進むなか、地形や集落の佇まいから、かつての漁村景観を今に遺しているとみられる地 区が見つかりました。それは、新門司港のすぐ北に位置する柄杓田です。旧東郷村を構成した旧村の一つで、地形図を 見ると三方を山に囲まれ、近年まで半農半漁の暮らしが息衝いていたことが推察されます。 こうして、山口県の調査を計画した2014年の春、下関から少し寄り道をして柄杓田を訪ねることになりました。関門 トンネルを抜けて企救半島に入ると、すぐに左折して周防灘沿いに南下します。途中でいくつか船溜りを覗いてみま したが、どこも寂れた様子で人影はありません。小さな尾根のトンネルを過ぎると谷があり、その先はまたトンネルが 続いていますが、柄杓田へは左折して谷を海まで下ります。やがて、集落が途切れた先に整備された大きな漁港が現れ ました。船は小さな漁船とレジャーボートがほとんどで、岸壁は閑散としています。いつの間にか雨も降り出し、聞き とりはなかなか厳しい状況となってきました。それでも、集落を含めて漁港全体の雰囲気には、何か捨て難いものを感 じたのも事実です。この日は柄杓田が最後の調査地でしたが、雨が強くなったことから翌日再訪することにして、ひと まず引きあげることにしました。 各地を調査していると、聞きとりができてもできなくても、もう一度足を運んでおかないと後悔しそうだと思う場所 がいくつかありました。そんなとき、車を利用した調査であれば、容易に再訪が実現します。柄杓田の場合も、レンタ カーのお蔭で、早朝に宿を出て再調査に臨むことができました。今回は関門トンネルから最短ルートで直行し、漁師と の出会いを待ったのです。前日の雨がしとしと降り続く天気でしたが、漁港の奥にある小さな公園で、散歩していた70 代の女性から少し話が聞けました。各地にのこされている月暈と雨の関係を示した伝承について、ここでは「きれいな 暈は日暈といい、破れた暈を雨暈という」と伝えています。また、柄杓田の十五夜は家庭での行事はなく、子どもたち が浜へ出て、ゴザの上に座って月を眺めたそうです。当時の暮らしの一端にふれることができて、再訪した甲斐があり ました。 元の船溜りにもどって待機していると、暫くして一人の漁師が小船にいるのを見つけました。雨はほとんどあがって おり、近づいて声をかけると、海に出ようかどうか迷っているといいます。せっかくの機会なので、事情を説明して少 し話を聞かせてもらうことになりました。ところが、いつもと異なっていきなり星の伝承について尋ねてしまい、一瞬 申し訳なさを感じたものの、91歳(1923年生まれ)になるというその現役漁師は、にこやかな表情で柄杓田の伝統的な 星の名を教えてくれたのです。それは、ネノホシ(北極星)、シソウ(北斗七星)、スマル(プレアデス星団)、サカ マス(オリオン座)などで構成された星名体系でした。 シソウというのは、二つの賽を振った時に出る目の組み合わせの一種で、4と3の目を四三[シソウ]と呼んだもの です。これは、北斗七星の斗(α、β、γ、δ)と柄(ε、ζ、η)の部分を表現した星名とされています。この漁師 は、特にシソウを注視し、七つある星のうちいくつの星が上ったかを見て時間を計っていたようです。このような見方 は事例が少なく、貴重な伝承といえるでしょう。また、サカマスはオリオン座三つ星と小三つ星、それにη星を加えた 四辺形を把手が付いた酒桝とみたもので、九州ならではの星名となっています。ただし、ここではミツボシとも呼んで いるそうなので、サカマスも三つ星の代名詞へと変化している可能性があります。実は、老漁夫が迷っていたのはイカ 籠の延縄漁で、ハリイカ(コウイカ)、ホシイカ(シリヤケイカ)、モンコウイカ(カミナリイカ)などのコウイカ類 を獲っています。シバ(木の枝)を付けたイカ籠を1本の縄に 300~ 400個吊り下げて海底に沈める漁具で、現在はこ の漁が主体的に行われているようです。 柄杓田での寄り道調査が、ほぼ期待通りの結果を得られたことで、都市近郊の漁港においても、まだ多くの星の伝承 が埋もれていることを実感できました。福岡県では、この後も関門海峡から響灘、玄界灘にかけての北九州沿岸一帯で、 また新たな出会いの旅が始まろうとしていたのです。 しかし、それが実現したのは、5年後の2019年初夏でした。2017年には、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が 世界遺産として登録され、宗像市や大島周辺は一気に観光地化されてしまいました。果たして、玄界灘に星の伝承はの こされているのでしょうか。そんな不安を抱えつつ、最初に訪ねたのは福津市の津屋崎漁港です。 福間駅からのバスを津屋崎橋で下車すると、辺りには漁師町の風情が漂い、船溜りでは市が開かれているのか大きな 声が響いています。橋の奥は干潮時に干潟となり、かつては周辺に塩田が拓かれていたそうです。町中を少し歩いてか ら船溜りへ行ってみると、休憩中の70代の漁師がおり、早速話を聞いてみました。星の伝承はスバル(プレアデス星団) 、ミツボシ、ナナツボシ(北斗七星)などですが、この漁師が漁で頼りにしたのは星ではなく、山や島だといいます。 また、玄界灘におけるイカ漁は、スッテ(イカ鉤)単体あるいは連結タイプによる一本釣りが基本で、ケンサキイカや ヤリイカ、スルメイカなどを獲りました。周防灘に面した柄杓田と対照的なイカ漁ですが、西日本の日本海沿岸域では、 これが一般的なイカ漁ということになります。 漁港を後にして10分ほど歩くと、神湊[こうのみなと]港へ行くバス停があります。この先は、いよいよ世界遺産の 登録地をめぐる旅です。神湊波止場で下車すると、目の前が大島への渡船ターミナルで、集落の奥には漁港が見えます。 しかし、フェリーの出航まで間もないため、ここでの聞きとり調査は諦めることにしました。 大島までは15分ほどの乗船で、意外に近い島です。今回の調査では、最も楽しみにしていた場所であり、福岡県では 初めての島嶼部採訪ということも十分に意識されていたからです。世界遺産としての大島の位置づけは重要で、宗像三 女神の一柱である湍津姫神を祀る宗像大社中津宮が鎮座し、山上には御嶽山祭祀遺跡として御嶽神社が建立されていま す。沖津宮を祀る沖ノ島と宗像市田島の辺津宮を結ぶ祭祀ラインの間に位置し、信仰の全域を俯瞰可能な地理的特性を 有しているのです。また、日本の七夕伝説発祥の地とされている点についても、興味は尽きません。

〈左〉鐘崎から望む大島 / 〈右〉宗像大社中津宮

大島のフェリーターミナルには、多くの人の姿がありました。観光のために訪れた人も少なくないようです。中津宮

に向けて歩き始めると、岸壁の近くで80代の女性と行き会い、少し話をしました。気掛かりであったタナバタについて

尋ねると、昔は8月7日に各家で庭に竹を立て、短冊や色紙で作った衣などを飾っていたようです。竹の下には台を置

いて、小麦粉の饅頭も供えていました。このような行事が廃れると、中津宮でもタナバタの竹を立てるようになり、い

つしか踊りも始まったといいます。そして、島の人たちは8月7日に中津宮へお参りに行き、少しばかりのお金を納め

ていたのです。この女性は、こと座のベガをタナバタサマと呼んでいましたが、いわゆる一般化された二星説話に関す

る伝承は、あまり浸透していないようです。

〈左〉天の川と織女社 / 〈右〉大島のタナバタ紙衣

翌日は、宗像市の北端に位置する鐘崎を訪ねました。鐘ノ岬の懐には織幡神社が鎮座し、境内からは集落と漁港を一

望することができます。この社は武内宿弥などを祀り、平安期の延喜式に名を連ねる古社です。地元ではシキハン様と

して親しまれ、春秋の例祭には多くの漁師らが参加します。さらに、10月の宗像大社みあれ祭では、鐘崎、神湊、地島

を含めた約 200隻に及ぶ漁船が大島に集結し、沖ノ島から迎え入れた田心姫神と中津宮の湍津姫神が辺津宮まで渡御す

る御座船に随行します。この壮大な御神幸は、玄界灘を舞台にした宗像三女神信仰の原点といえるでしょう。 [2021年初稿]

|

名月と綱引き

【鹿児島県大隅・薩摩地方】

|

|

九州南部の鹿児島県は多くの島々を擁し、その行政区は薩南諸島の南西端に位置する与論島までの広大な海域に及ん

でいます。1975年春には、鹿児島港からフェリーで与論島へ渡ったことがありますが、それ以外の島々も含めて同県内

の調査は長い間手付かずの状態でした。全国調査の展開後も、天草調査の折に阿久根市と出水市は訪れているものの、

南部の薩摩半島や大隅半島周辺は、すぐには足を踏み入れられない領域だったのです。それでも、2016年にようやく大

隅半島をめぐり、2018年には薩摩半島を歩くことができました。これら二つの半島には、熊本県や宮崎県とともに十五

夜綱引きの習俗がのこされており、双方の旅を振り返りつつその一端を掘り起こしてみたいと思います。 まず2016年の調査は、レンタカーで宮崎県南部から鹿児島県に入り、大隅半島の東部沿岸を主体に回りました。志布 志から国道 220号線を南下し、すぐに 448号線へと分岐して間もなく、肝属川河口の手前で東串良漁港に立ち寄りまし た。漁港は新しく整備され、背後は公園やキャンプ場になっています。また、岸壁から延びる橋の先には、石油備蓄基 地を望むことができます。 暫らく待機していると、70代の男性が現れて少し話を聞くことになりました。土着の漁師ではなく、定年後に小さな 漁船を入手して漁をしているそうで、星の伝承はほとんど記録できていません。十五夜の行事について尋ねると、各家 で供えものをするほか、綱引きが行われるとのことでした。それによれば、旧暦8月15日の夜に塩と御神酒で場を浄め たあと、東西に分かれて綱を引き合い、西が勝てば豊漁で東が勝てば豊作という伝承があります。なお、海中から網な どを引き揚げる用具は全長約15㌢の手作りで、形状はスバルに似ていますが地元ではヒッカケと呼ぶそうです。 肝属川を渡って左折し、そのまま海沿いに進むと、一松[ひとつまつ]という所で83歳(1933年生まれ)の男性と行 き会いました。星の伝承は、ミツボシとヨアケボシ(金星)だけでしたが、十五夜綱引きについては70年ほど前まで、 旧暦8月15日夜に旧公民館前の道路で実施していたと言います。当時は、稲藁だけを使って太さ約5㌢、長さ約30㍍の 綱を作り、東西に分かれて10回ほど引き合ったそうです。また十五夜の供えものは、大きな木の臼を台にして箕を載せ、 その中にススキと山栗、里芋などを供えました。こうした象は、関東などでもみられます。 次に訪ねたのは、内之浦の漁港です。JAXAの内之浦宇宙空間観測所がある地域として有名ですが、今回の旅は調 査優先のため、とにかく星の伝承者を探しました。新しく整備された港内には船が少なく、小田川の船溜りへ行ってみ ると多くの漁船が係留されていました。近くの作業小屋にいた80代の漁師に声をかけると、少しだけ話を聞くことがで きたのです。この沿岸一帯では、各地でイカ漁が行われてきたようですが、かつて手釣りされていたミズイカ(アオリ イカ)やトンキュウ(スルメイカ)などの釣具に関する情報は得られませんでした。 ウツボについては、キダカと呼んで日常的な食材として利用していたようです。調理も、①野菜とともに味噌炊きに する、②塩揉みして干したものを焼く、③切り身にして油で揚げるなど、食文化の奥深さを感じさせてくれます。星の 伝承では、ナナツボシ(北斗七星)とヨアケメジョ(金星)があり、「メジョ」は明星が転訛したもので、宮崎県南部 から大隅半島にかけての特徴的な表現とみられます。

〈左〉東串良漁港の夜明け /〈右〉漁獲されたアオリイカ

内之浦を出ると、 448号線を一路西に向かい、半島西沿岸の南大隅町根占に着きました。その後は 269号線を南下し

て佐多岬を目ざします。途中で伊座敷漁港に立ち寄ると、漁師とは出会えなかったものの、子どもの頃に父親と漁に出

た経験をもつ70代の男性から聞きとりができました。十五夜綱引きは、地区の行事として盛大に継承されてきたそうで、

クズカズラ(葛)の蔓と稲藁を使った綱作りから始まります。綱の引き合いは、浜上と浜下の集落それぞれで行われ、

終了後は浜辺に綱で土俵を作り、相撲をとりました。また、最後に参加者が綱の一部(稲藁)を掴み取って持ち帰ると

いう習俗がみられます。なお、各家で十五夜の供えものなどはなかったようです。

九州最南端の田尻漁港

それから2年半後の2018年晩秋。薩摩半島の調査は、大分県から宮崎県をめぐったあとの締めくくりの旅となりまし

た。今回は、九州との往復に航空機を利用し、九州内の移動は列車とバス、徒歩が基本です。宮崎県から鹿児島県に入

った日は鹿児島市内に宿泊し、翌日は、早朝の指宿枕崎線列車で薩摩今和泉駅に降り立ちました。

加世田で見た望の月 [2021年初稿]

|

駅裏の里山で

【滋賀県湖北・南部地方】

|

|

東京から東海道本線を西進すると、岐阜県大垣が東海地方で最後の乗換え駅となります。そこから関ヶ原を越えれば

滋賀県米原市に至り、近畿地方と呼ばれる地域に入ります。一般的に、東日本と西日本の境界にあたり、滋賀県以西は

いわゆる西日本の文化圏とされています。 これまで、近畿や山陰、山陽、四国への調査では、この滋賀県で数時間の調査を行う機会が多くありました。ここを 中継地として、最終的な目的地へ向かうというパターンが定着していたのです。したがって、滋賀県内を数日間に わたって歩き回るという調査は実現できていません。 県の中央部には、日本最大の内水域をもつ琵琶湖があり、沿岸では各地に船溜りが設けられ、半農半漁の暮らしが 継続されてきました。海をもたない県でありながら、漁業における星の利用が図れていたものと予測され、おそらく特 徴的な星の文化を育んできたことでしょう。しかし、これまでの報告や記録などを参照しても、それを裏付ける資料は ほとんど見あたりません。もともと、滋賀県は星の伝承に関する情報が乏しいという事情があり、当初から厳しい調査 を余儀なくされるという懸念があったのです。 そうした状況で迎えた2013年の夏、長浜市の琵琶湖沿岸を歩きました。訪ねたのは湖北尾上町で、とりあえず尾上漁 港へ行ってみたところ、人影はなく漁に出ている様子もありません。場所を変えて集落内を歩くうちに72歳(1941年生 まれ)のSさんと出会い、少し話を聞くことができました。この人は、主にビワマスの漁をしていたそうで、他にニゴロ ブナやアユ、イサザ(冬期)などが獲れると言います。漁師として伝承している風位呼称は、キタ(北)とヒアラシ (西)で、同じ西の風でもそよそよと吹くのはヒカタと呼ばれ、この風が吹くと湖面が光るそうです。また台風が接近 すると、南から西、さらに北へと風向が変化します。これをサキナミと称し、特に西からの強風は大荒れとなるため、 注意が必要でした。 Sさんからは星の伝承が聞けなかったものの、その後訪ねた89歳(1924年生まれ)のYさんからは、ミツボシ(三つ星)、 ナナツボシ(北斗七星)、アケノミョウジョウ、ヨイノミョウジョウ(いずれも金星)、チカボシ(月の近くに出る星) などの星名を記録しました。いずれも全国標準の星名ですが、一応骨格となる星名体系が確認できたことは、大きな収 穫と言えるでしょう。「チカボシが出ると、どこかで火事がある」という伝承も、近年はほとんど聞かれなくなってお り貴重です。 尾上集落の暮らしは半農半漁を基本としていて、4~11月は水田稲作を行い、冬期の12月から翌年3月までが琵琶湖 における漁の期間でした。Yさんが携わっていたのは、かつて父親が行っていたエリ漁(定置網の一種)で、湖底に1本 ずつ竹を立てて造る伝統的な仕掛けだったようです。漁獲されるのは、アユが最も多かったと言います。なお、風位呼 称で追記しておきたいのは、イブキオロシ(東)、カミカゼ(南西)で、カミは上方(京都方面)を意味し、これが吹 くと雪が多くなって大風になりました。たとえ僅かではあっても、琵琶湖東岸域の生業に関する情報が得られたことで、 今後の調査に役立つことが期待されます。 尾上を後にしてバスで河毛駅に戻り、そこから余呉まで行ってみました。駅を出ると周辺は水田地帯で、その先に余 呉湖を望むことができます。ぶらぶらと歩いて周辺の集落を二つほど訪ねてみましたが、盛夏に出歩く人はほとんど見 られず、結局聞きとりは全くできませんでした。ギラギラと輝く湖面を眺めながら、この地の人びとも、かつては星を 見ていた時代があったことを振り返りつつ、初回の調査を終えることにしました。 2回目の調査は2015年の8月初旬で、米原市の磯漁港と彦根市の宇曽川漁港をレンタサイクルで回りました。しかし、 星の伝承はほとんど聞かれず、米原でアユのすくい網漁(初夏)やその後ウロリ(ゴリ)沖曳網漁(小型底曳網の一種) が行われること、また彦根市では、小糸網(刺網の一種)によるアユ漁や1~4月に行われるモロコ漁、ニゴロブナ漁 などについて情報を得ました。 そして、同月末には早くも3回目の調査に出かけたのです。この調査は、琵琶湖東部から北部、西部に点在する漁港 や船溜りをレンタカーで廻ろうというもので、米原市の矢野川船溜りから高島市の浜分漁港までの13ヵ所を訪ねま した。しかし、どこへ行っても閑散とした状況で、人の姿はほとんど見かけることがありません。それでも、何とか4 ヵ所で話を聞くことができました。星の伝承については、高島市の海津と知内でわずかに記録を得た程度で、かなり以 前に途絶えていることが分かりました。それを裏付けるかのように、高島市浜分の80代の男性は、「昔の漁師は星を見 て漁をしていたと聞いたことがあるが、そういう漁師はもう誰も生きてはいない」と話してくれました。長浜市の西浅 井町でも、同じような話を聞いています。 内水域という閉ざされた環境においては、漁業の衰退がそれまでの伝統や習俗、伝承などを一気に消失へと向かわせ る可能性が高いと思われます。そうであれば、琵琶湖沿岸域では最早、伝統的な星の名やその利用に関する伝承は、ほ とんど継承されていないのかもしれません。湖北一帯がこのような状況ですから、早くから都市化が進んだ湖南一帯は さらに厳しいと考えてよいでしょう。そこで、琵琶湖沿岸域を一旦離れ、他の地域を調査対象とすることにしました。

〈左〉海津漁協の建物 / 〈右〉知内より竹生島を遠望

先ず歩いたのは、県南部の甲賀地方です。実現したのは2017年春のことで、JR草津線の寺庄から歩いて、甲賀町隠

岐地区を廻りました。地形的には、杣川支流域の谷戸を中心に水田が広がり、集落が点在しています。途中で出会った

80代の農家の男性から、ミツボシ、アケノミョウジン、ヨイノミョウジンという星の名を聞いたものの、それ以上の伝

承は記録できません。

〈左〉甲賀町の隠岐地区 / 〈右〉成菩提院の山門 [2021年初稿]

|

黎明の日向灘

【宮崎県沿岸地方】

|

|

太平洋に面した宮崎県は、温暖な気候で知られています。北部の沿岸は日豊海岸国定公園の一部に指定され、南部沿

岸域には日南海岸国定公園があります。その間は長い海岸線を形成し、沖合は日向灘と呼ばれる海域です。宮崎平野の

背後には、高千穂峡や椎葉村、米良荘などの山間地を擁し、大分県境の祖母山塊や熊本県境の九州中央山地、それに鹿

児島県境の霧島山塊など、ほぼ三方を1000㍍級の山々に囲まれた地形を成しています。 かつて、1975年に福岡県柳川から高千穂に入り、宮崎市を経由して鹿児島市へと旅したことがあります。これが、宮 崎県を訪ねた最初の旅路でしたが、当時はまだ本格的な調査を行っておらず、聞きとりの記録はありません。それから 46年が経過して、ようやく調査の計画を立てることになり、対象をどこにしようかと迷いました。順当に考えれば、沿 岸域の漁港を巡るのが最良でしょう。しかし、高千穂や椎葉村などに代表される山間域の村落にも捨て難い魅力を感じ ます。日向と言えば神話の舞台でもあり、そうした風土に少しでもふれてみたいという思いがあったからです。 とは言え、調査日程や移動手段などを考慮すると、やはり沿岸域に絞った集中調査を選択せざるを得ない状況となり、 初回は交通の不便な南部沿岸域をレンタカーで訪ねることにしました。出発は2016年の初夏で、宮崎市の青島漁港から スタートです。この漁港は、日南線の青島駅から 700㍍ほどの距離にあり、よく整備されて船も多く見られましたが、 漁師から話を聞くことはできませんでした。それから南下して海沿いの道路を走ると、日南海岸のすばらしい眺望が広 がり、奇形波蝕痕と呼ばれる青島特有の隆起海床を遠望できます。 内海港を見送って小さな野島漁港に立ち寄ると、70代の漁師から話が聞けました。星の伝承はミツボシとヨアケノミ ョウジョウだけでしたが、昔は星をあてにしていたらしということで、かつては星を利用した時代があったようです。 沿岸ではイカ漁が盛んに行われ、自作の擬餌鉤でコブイカ(コウイカ)やモンコイカ(カミナリイカ)、アカイカ、ミ ズイカ(アオリイカ)などを釣っていたと言います。また、農家の人たちが十五夜の折に、バラ(円形の箕)の中に供 えものをするという話は興味深いものがありました。 日南市に入り、油津漁港では漁師に会えなかったものの、目井津漁港で延縄の準備をしていた72歳(1944年生まれ) の漁師から話を聞きました。ここでは、帰路に再度訪ねた際にも80歳(1936年生まれ)になる二人の漁師から聞きとり を行っています。星の名としては、ミツボシサマ(三つ星)、ナナツボシ(北斗七星)、ヒトツボシ(北極星)などが 伝承されており、このうちミツボシサマについては「夏の朝にこの星が上ると夜が明ける」と言われてきました。当時 の人びとが、三つ星の出現を注視していたことがよく分かります。 目井津には十五夜綱引きの習俗があり、旧暦8月15日夜に行われてきました。綱はロープを芯にして稲藁を編み込ん だもので、太さが20~30㌢、長さは 120㍍もあったそうです。これを西目井津と東目井津が引き合いました。その後は、 相撲もとっていたと言います。鹿児島県や熊本県などとともに、宮崎県南部にも十五夜綱引きの文化圏が存在していた わけで、県内の分布状況の把握に向けてさらなる聞きとりの重要性を痛感しました。 次に聞きとりができたのは、日南市の外之浦漁港です。ここは昔からカツオ漁が盛んで、かつては 100隻ほどのカツ オ船がみられ、今でも30隻余りが出漁しています。70代の元漁師は代々漁家の出身と言い、中学校卒業後に鹿児島の漁 船や商船などで船乗りの経験があり、航海では天測を行った際に星を見ていたそうです。ここでも、イカ釣りの話や十 五夜にバラを利用してススキや団子、サトイモなどを供えていたこと、そして戦前までは綱引きも行われていたことな どを確認しました。 串間市では、都井漁港で70代の漁師から話を聞く機会があり、ミツボシとヨアケメジョ(金星)の星名が伝承されて いました。メジョは明星が転訛した言葉と考えられ、隣接する鹿児島県にも伝承事例があります。都井のイカ釣りは日 南市とほぼ同じ内容ですが、もう一つキダカメ(ウツボ)の食文化についても、同じ文化圏を形成しています。たとえ ば、目井津では切り身にして味噌汁の具として食べるのが一般的とされ、外之浦では主に蒲焼きとして、また都井でも 蒲焼きにしたり、塩揉みして干したものを焼いて食べたということです。大隅半島から同地域を経て、四国南部、紀伊 半島へと連なる黒潮文化の一要素と言えるでしょう。

〈左〉日南海岸の奇形波蝕痕 /〈右〉目井津港の漁具

宮崎市より南の県域では、一部を除いて伝統的な星名と向き合うことは叶いませんでした。残るは北部から中部にか

けての日向灘沿岸域に期待をかけるしかありません。計画の実行は、2018年秋のことです。この調査は、大分県南部を

皮切りに宮崎県を縦断し、鹿児島県の薩摩半島へ至るルートで臨みました。

〈左〉奥東海漁港の朝 /〈右〉帆船時代の係留石とされる遺構

二日目の朝は、日向市内で迎えました。早朝の列車で都農へ行き、早速漁港を訪ねます。日向灘の朝は穏やかに明け、

岸壁では動き回る人の姿がみられます。暫くして、休憩中の60代の漁師と出会い話をしましたが、新しい情報は得られ

ず次へ向かいました。

夜空のミツボシガニ

|

その先の青海

【山口県長門地方】

|

|

星の伝承を求め、日本の沿岸各地を60年以上に亘って訪ねた先駆者がいます。船乗りから後に教育者として生き、野

尻抱影氏に多くの日本の星名を報告した石橋正氏です。晩年の著作である『星の海を航く』〔文0309〕には、全国の調

査紀行が野尻氏に対する「星空への手紙」という形で綴られています。いずれの項にも、星を介した地元の人びととの

ふれあいを感じますが、特に山口県の山陰側で、石橋氏が再訪まで果たした地に強く心惹かれたのです。 それは、長門市油谷地区にある津黄[つおう]という集落です。1991年に、一日に数本しかないバスで訪れた小さな 漁港で、石橋氏は当時40代という若い漁師から、今でも「昔からの言い伝え通り星を使い、漁師が星を頼りにするのは 当たり前のこと」と聞き、「心が少年の日のように躍った」と記しています。この後、さらに詳しく星の名や利用の状 況を聞きとり、急いで折り返しのバスが待つ停留所へ駆けつけると、発車時刻を過ぎているにもかかわらずたった一人 の乗客を待っていてくれたエピソードも、調査への旅情を大いに誘うものでした。 こうして、山口県の初調査は2014年春に実現することになりました。それまでの調査では、現地での移動手段として 鉄道やバス、あるいは徒歩というのが基本的なスタイルでしたが、今回は交通の便がわるく移動距離も長いということ で、レンタカーを利用することにしたのです。 宇部空港から真っ先に向かったのは、長門市の青海島です。仙崎漁港を見送って青海大橋を渡ると、そのまま島の東 端に位置する通[かよい]集落を目指しました。漁港の傍らには、鯨資料館があります。岸壁に漁師の姿がないため、 とりあえず資料館に入り、館長という年配の男性に調査の旨を伝えたところ、少し話が聞けました。さらに星の伝承に ついて尋ねると、それならば詳しい漁師がいると言って、すぐに連絡をとってくれました。それから10分ほどして現れ たのは、76歳(1938年生まれ)になる現役漁師で、父親は1899(明治32)年生まれとのことです。 通地区の漁業は、延縄漁を主体として一本釣りやイワシ網、タテ網、底曳網、イカ釣りなど、さまざまな漁が行われ ており、1955(昭和30)年頃はタイの延縄漁が盛んで、多くの漁師が携わっていました。しかし、現在も継続している のは数隻のみとなり、主力は一本釣りや各種の網漁に移行しているようです。こうした漁において、多くの漁師が利用 していた星がスマル(プレアデス星団)であり、6月の朝3時頃にこの星が東の空に上ると、魚が騒ぐという伝承があ ります。かつては、タイやイサキ、アジなどいろいろな魚がよく釣れたと言い、特にタイの延縄漁では驚くほど釣れた そうで、たとえ夜中に漁獲がなくてもスマルが出るまでは漁を続けていました。 スマルの他には、スマルノアトボシ(アルデバラン)、アケノミョウジョウ(金星)、チカボシ(月の近くに出る星) 、オオボシが伝承されています。最後のオオボシは、金星やシリウスとは別な星で、スマルよりも早く出る明るい一つ 星とのこと。夜空を動いて西へ入るとも伝えられています。この表現に合うのは、みなみのうお座のフォーマルハウト でしょうか。それとも、木星などの惑星という可能性もあります。 この辺りのイカ漁は、シライカ(ケンサキイカ)の一本釣りを中心に、スルメイカやヤリイカ(1~3月)の漁も行 われてきました。シライカの一本釣りというは、イカ鉤単品を使うドンコを基本に、その後はイカ鉤を複数個交互に垂 らした連結式へと変化しています。 通では、田之浦の漁港でも70代の漁師経験者から話を聞く機会があり、ミツボシとナナツボシ(北斗七星)を確認で きました。これで、通地区における基本的な星名体系が明らかになったわけです。田之浦は、専門の漁師が多い通地区 よりも歴史が浅く、半農半漁の暮らしを基盤として、海ではイカ釣りやタイナワ(タイの延縄漁)の伝統が受け継がれ ています。

〈左〉通の漁港と集落 /〈右〉ケンサキイカの釣具

青海島を後にし、いよいよ津黄へ向かうことにしました。途中、黄波戸の漁港に立ち寄ってみましたが、人影がない

ため聞きとりはできませんでした。小さな峠を越えて沿岸域まで下って行くと、視界が開けて整備された漁港が現れま

した。すぐ横に新しい道路が架けられ、その奥の傾斜地では、数十軒の民家が肩寄せ合うように建っています。かつて、

石橋氏が感動の出会いを経験した青海の漁村を訪ねたいという思いが、ようやく実ったのです。

〈左〉大橋と角島を望む / 〈右〉青潮の日本海 [2021年初稿]

|

念願の播磨灘へ

【兵庫県播磨地方】

|

|

近畿地方で、日本海と瀬戸内海に接しているのは兵庫県だけです。北部の但馬に対し、南部は播磨や摂津と呼ばれ、

淡路島や家島などの島嶼部も含まれています。その淡路島の東側には大阪湾が形成され、西側は播磨灘の海です。 播磨地方と言えば、星名伝承の研究にとって原点の一つとして知られた地域です。かつて、姫路市の高校教諭であっ た桑原昭二氏は、生徒らの協力を得て地元にのこる星の伝承を拾い集め、さらには周辺地域の記録と併せて、1963年に 『星の和名伝説集-瀬戸内はりまの星』〔文0240〕を発表しました。そこには、漁業や農業などに携わる人びとの暮ら しの一端が、星空とのかかわりを通して生き生きと綴られています。その11年後に山形県で初めて星の伝承に出会って 以来、播磨灘は長い間憧れの地となっていたのです。しかし、その願いが叶うまでには多くの年月を要しました。 実際に播磨で調査が行えるようになったのは、2014年春を迎えたときでした。JR赤穂線の坂越駅からバスで小島ま で行き、まず出会ったのは80代の元漁師です。ここでは、小型定置網の一種であるツボアミ漁が行われており、漁場が 狭いため各家で設置できるのは1基のみとされ、場所も毎年抽選により決定されていました。昔は、イワシ漁やジャコ 網漁なども行われていたようですが、港は閑散としています。 小島集落の背後にある丘を越えると、そこはもう相生市の一部で、だらだらと坂道を下ったところに壺根の漁港があ ります。こちらはカキの養殖が盛んで、浜通りにはその加工場が軒を連ねていました。漁港を一周したものの、漁師と は出会えず諦めて戻ろうとしたとき、これから出かけるという70代の漁師から少しだけ話を聞くことができました。伝 承されていた星は、スマル(プレアデス星団)、ミツボシ(三つ星)、アケノミョウジョウ(金星)で、今でも月や星、 潮目、雲の動きなどを見て漁をやっていると言います。壺根には、かつての伝統的な星にまつわる伝承の断片がまだ残 っていたのです。 この調査は、一旦岡山県から香川県を廻り、最終日に再び兵庫県姫路市へ戻ってきました。早朝の電車で土山駅へ行 き、そこからバスで明石市の東二見へ向かいました。漁港は播磨臨海工業地帯の東に位置し、長い岸壁の外れに二見 港があります。最初に出会ったのは80歳前後の漁師で、オオボシ(金星)が出ると夜明けが近いから漁を止めて帰ると 教えてくれました。二人目は70代の漁師です。東二見ではかつてタコツボ漁が盛んで、その漁場を認識する手段として、 地上の目標物を合わせる山タテが利用されてきました。そうした事情から、古い漁師らは「魚は海でなく山にいる」と よく言っていたそうです。山タテの重要性がよく分かる俚諺です。一方で、山タテが重視されたということは、星の利 用に対する関心はそれほど高くはなかったのかもしれません。 そんなことを考えながら歩いていると、いつの間にか二見港の外れまで来ていました。ふと見ると、岸壁で焚火をし てる男性がいます。その人は80歳(1934年生まれ)になる二見の漁師でした。星の伝承について尋ねると、スバル(プ レアデス星団)、ナナツボシ(北斗七星)、ヨアケノミョウジン(金星)があり、また「月の出入りは満潮三分」とい う俚諺を聞きました。これは、月の出や入りの時に少しだけ潮目が満ち始めるという意味です。 やがて、話題はスマルと呼ばれる漁具に移りました。それは四つ爪をもった錨のような形状で、海中に沈んだ網や縄 などを引掛ける道具です。漁の種類によって大きさが異なると言い、使い分けていたことが分かります。これらは、鍛 冶屋に頼んで作って貰いました。地域によっては、このスマルをプレアデス星団と見る事例がありますが、この漁師は 「スマルという星はない。星はあくまでもスバルだ」と言います。ところが、最後に出会った80代の漁師は、プレアデ ス星団をスマルサンと呼び、他にミツボシとオオボシを伝えていました。昔は、漁においてこれらの星を利用していた そうで、スマルサンと漁具スマルの関係が気になります。 東二見の漁師らが伝承していた風の呼称は、ほぼ定型的に整理されており、特に南東から南寄りの風と西方の風に対 して強い関心を示しています。各方位による呼び名は、アラセ(北)、キタゴチ(北東)、コチ(東)、ヤマゼ(南東)、 マゼ(南)、ニシマゼ(南西)、ニシ(西)、アナゼまたはヂニシ(北西)で、ヤマゼは春を呼ぶ湿った風で雨となり、 海が荒れると伝わっていました。

〈左〉壺根漁港と相生の海 /〈右〉淡路島への定期船

さて、2年後の早春には明石から海峡を渡って淡路島を歩くことになりました。この調査も、青春18きっぷを利用し

た旅でしたが、ようやく慣れた各駅停車の行程とは言え、この時ばかりは何もしないでほぼ1日がつぶれてしまう計画

で、正直なところ少しためらいもありました。しかし、たとえ僅かな時間であっても、調査は人との出会いが全てです。

いつ、どこで素晴らしい伝承者とめぐり会えるか分かりません。

〈左〉岩屋港の装飾漁船 /〈右〉坊勢島から望む播磨灘

[2021年初稿]

|

橋で結ばれた伊予の星

【愛媛県沿岸地方】

|

|

瀬戸内の海から宇和海、そして豊後水道に至る広い海域を有する愛媛県。帰属する島嶼が多いこともあって、水産庁

のデータによると漁港の数は全国で第3位の規模となっています。特に、西部の宇和海から宿毛湾にかけての沿岸には

多くの漁港が集中し、古くから漁業の盛んな地域であったことが窺えます。それは、伝統的な星の伝承をより多く残し

ている可能性が高いという期待感へとつながっていたのでした。 ところが、いざ調査に入ってみると、それまでの大きな期待は見事に打ち砕かれてしまったのです。星の伝承を求め て、全国を踏破した先駆者である石橋正氏は『星の海を航く』〔文0309〕のなかで、「私は平成十四年夏、高知から愛 媛の豊後水道小漁港を、五日間かけて徹底的に探索したが、殆んどが真珠養殖や栽培漁業に転業しており、無駄足であ った」と述べています。こうした情報は、事前に承知していたものの、まだどこかに古い伝承者がいるに違いないとい う思いのほうが強かったのでしょう。しかし、実際に現地を訪ねてみると、石橋氏の言葉がひしひしと胸に迫る結果と なりました。 振り返れば、愛媛県の調査はスタート当初から苦戦を強いられてきたのです。最初の調査は2015年の夏、岡山県から 香川県を巡る調査の途中で、四国中央市と今治市を歩きました。第1号の調査地は、JR予讃線の川之江駅にほど近い 川之江漁港(旧港)で、70代の漁師二人と80歳(1935年生まれ)になる漁師の三人から話を聞くことになりました。た だし、いずれの漁師も星の伝承者ではなく、覚えていたのはアケボシやヨアケノミョウジョウ、ヨイノミョウジョウな ど、金星の呼称ばかりです。漁労で星を利用したという話も聞かれません。 当地の風の伝承は、北風をカミカラと呼び、コチ(東の風)やマジ(南東の風)が吹くと、魚が深場へ移動してしま うので漁にならないと言って嫌いました。反対側から吹くアナジ(北西の風)も海を荒らす風ですが、こちらは魚が浮 いてくるようで漁は可能です。川之江の漁業は、底曳網によるジャコエビ漁や2隻の船で網を曳くイワシ網漁、アジや サバなどを対象とした刺網漁などが主体で、昔は大勢の漁師で賑わいましたが、今はその半分にも満たないほどに減少 してしまったそうです。また、どのようなイカが獲れるのか訊いたところ、ハリイカあるいはマイカと呼ばれるコウイ カ、ハコイカあるいはモンゴイカと呼ばれるカミナリイカ、そしてクロイカと呼ばれるシリヤケイカの3種を挙げてい ました。 川之江をあとにして、今度は今治に向かいました。駅前の広い道を北東へ進むと、10分ほどで今治港に着きます。そ こから左に5分ほど行った所が、大きな漁港となっています。長い岸壁には多くの漁船が係留され、岸壁に接する漁師 家の前には大きな櫓が組まれていて、それがいくつも奥のほうまで続いているのです。近づいて見ると、櫓の上では漁 師たちが集まり、言葉を交わしながら海を眺めているではありませんか。思い切って声をかけたところ、丁度年配の漁 師が来ているからと言って、櫓の上に上げてくれました。 若い漁師たちの輪に加わっていたのは80代の漁師で、初めはあまり気がのらない様子でしたが、何とか聞きとりを行 うことができました。今治は、昔から底曳網漁が盛んなところですが、イカ類も多く漁獲していました。種類としては、 コウイカ、オオイカ(カミナリイカ)、チィイカ(シリヤケイカ)、ケンサキイカ、マツイカ(スルメイカ)などで、 このうちカミナリイカは、かつて豊後水道まで出漁して釣ったそうで、それなりの水揚げがあったものと推測されます。 なお、イカ釣具としては、スッテと呼ばれる擬餌鉤(鉛本体に布を被せたタイプ)があり、おそらくケンサキイカやス ルメイカ用に使用されたものでしょう。しかし、こうしたイカ釣りも含めて、星の伝承に対する漁師の返答は残念な言 葉でした。「自分は艪を押して漁に出た最後の世代だが、星については聞いたことがない」と言い、覚えていた星名も ヨアケノミョウジョウだけだったのです。 今治では、他にも70代から80代の漁師数人に、漁と星の関係について尋ねてみましたが、「星は見ていたようだが、 詳しいことは分からない」とか「自分たちは山アテや雲の動きを観ていた」など、総じて星の伝承がかなり以前に廃れ てしまったことを窺わせる内容ばかりでした。

〈左〉今治漁港 /〈右〉宮窪の小エビ4種

結局、愛媛県最初の調査は、金星の呼称をいくつか記録しただけで終了しました。こうした事態は、2008年の本格的

な調査再開以来一度もなかったことで、一抹の不安が脳裏をかすめたのも事実です。そうなると、二回目の調査地をど

こに設定するのかということが、より重要な作業となってきます。そこで注目したのが、豊後水道沿岸域だったのです。

初回の調査状況から判断して、瀬戸内海に面した鉄道沿線は避けたいという思いも強くはたらいた選択でした。

シャクシ星の見方(イメージ)

翌年の春は、4回目の調査ということで、今治市南東部と伊予市および大洲市の漁港を訪ねました。予讃線の伊予桜

井駅から徒歩30分ほどの桜井漁港では、79歳(1938年生まれ)の漁師からスマルサン、スマルノアトボシ(おうし座ア

ルデバラン)、ミツボシ、ミツボシノアトボシ(おおいぬ座シリウス)を記録することができました。これらの星は、

ほぼ同じような間隔で出てくると言い、以前は夜中の一本釣りや網漁の際に時間をみる目安として利用していたようで

す。さらにミツボシについては、「夏の土用の初めに一つ見え、二日目に二つ、三日目に三つ出る」という具合に、星

の出の状況を詳細に観察し、伝承していました。この漁師が、漁で実際に星を利用していたのは自分たちが最後の世代

だと話していたように、大島に続いて今治市街近郊の沿岸域でも、ようやくすばらしい伝承者との接点が生まれたので

した。

〈左〉長浜の行商車 / 〈右〉下灘の民家 [2022年初稿]

|

朗景を求める旅路

【鳥取県沿岸地方】

|

|

鳥取市から京都府の京丹後市にかけては、山陰海岸ユネスコ世界ジオパークとして知られた地域です。ジオパークと

いうのは、「地質学的重要性を有するサイトや景観が、保護・教育・持続可能な開発が一体となった概念によって管理

された、単一の、統合された地理的領域」とユネスコ世界ジオパーク基準に規定されたもので、日本では2020年までに、

山陰を含む9ヵ所が世界ジオパークに認定されています。 岩美町の浦富海岸から丹後半島に至る沿岸域は、いわゆるリアス式海岸で、名勝や天然記念物などが点在する国立公 園です。かつては、日本海を行き交う北前船の風待ち港がいくつもあり、そうした場所には日和山が設置されていまし た。 鳥取市の外れ、湯梨浜町と接する青谷地区は、ジオパークの西端に位置し、鳴り砂の浜辺や海女が暮らす町でもあり ます。2014年の初夏に島根県の出雲から始まった調査は、二日目に鳥取市西部から西側の沿岸域に散在する漁港を訪ね て回る旅でした。最初に訪れたのが青谷で、まずは高校の近くにある市立のあおや郷土館に立寄って見学しましたが、 残念ながら漁具等の展示はなく、イカ釣りに関する情報も得られませんでした。 郷土館から、一旦国道9号線に出て、すぐに海沿いの道を進むと夏泊漁港があります。夏泊は、長尾岬の付け根に抱 かれた集落で、民家は漁港の背後にある高台に集まっています。ここには 、400年といわれる海女の文化が根付いてお り、ふと昔の浜はどのような景観であったのだろうという思いが脳裡をかすめました。 港内を見渡すと、岸壁の中ほどで3人の漁師を認め、少し話を訊くことになりました。ひとりは80歳(1934年生まれ) で、夏泊が古い歴史をもった漁港であることや、漁船こそかなり減少したものの、現在は定置網やイカ釣り、刺網など を主体に漁を行っていることを話してくれました。当地のイカ釣り漁は、ほぼ年間を通して行われており、主に3種が 対象です。 ①シロイカ(ケンサキイカ):4月から11月までが漁期で、このうち4月と5月の2ヵ月間は魚類を餌として利用。 ②マイカあるいはシマメイカ(スルメイカ):漁期は9月から10月の間で、切り身の餌を利用。 ③テナシイカ(ヤリイカ):2月から3月を漁期とし、夜間ではなく昼間に漁を行う。 ケンサキイカとスルメイカについては、基本的な釣具として、トンボと呼ばれるイカ鉤を使います。これには、布で 包んだ本体に鉤を付けた擬餌鉤タイプと箆状の竹に鉤を付けた餌用タイプの2種があり、古くは鉤1個に糸を結んだ本 来の一本釣りが主流でした。その後は、イカ鉤を複数個付けた連結タイプや長さ1尋(約 1.5㍍)の竹竿に擬餌鉤を付 けた竿タイプなどが使われ、スルメイカ漁では他に二股タイプの釣具なども使われていたようです。もちろん、現在は 手釣りではなく機械化されていますので、船も漁具も大きく変化しています。 この漁師が伝えていた星の名は、スマル(プレアデス星団)、カラツキ(オリオン座)、オオボシ(金星)などで、 このうちスマルとカラツキはイカ釣りの指標として利用されてきました。地元では、星が出る際にイカが釣れるという 伝承があります。さらに風の伝承などを聞いていると、漁港の少し先にオウミ(魚見)台といって漁師らが日和を観る 場所があるというのです。そこは集落の外れにあたり、かつては毎日のように登って、大山にかかる雲の形やその動き などから天気を予測していたようです。 3人の漁師に礼を述べると、すぐに魚見台へ向かいました。車道から集落を見上げると、それらしい場所があったの で早速登ってみました。そこは、民家の脇が小さな広場になっていて、漁港から海上まで広く見渡せます。過去に日和 山の役割を有した場が存在したかどうかは分かりませんが、古い歴史をもつ漁港であったことを考慮すれば、風待ち港 としての利用も十分に考えられるでしょう。

山陰ジオパークの海

青谷の次は、湯梨浜町の泊漁港を訪ねました。当地はイワガキ発祥の地と言われており、漁師家と船溜りが一体とな

った浜の景観は、往時の面影を伝えています。ちょうど、浜でイワガキの処理をしていた漁師がいましたので、聞きと

りを行うことにしました。星の名で覚えていたのは、キタノホシ(北極星)とサンバンボシ(三つ星)、アケノミョウ

ジョウだけでしたが、サンバンボシについては千葉県にも同様の見方があり、たいへん興味深い存在です。

鳥取県のイカ釣具

2回目の調査は3年後の夏で、夜行列車と普通列車を乗り継ぎ、京都から山陰線経由で鳥取入りしました。丹後半島

から続くジオパークのリアス式海岸が砂丘地帯へと姿を変える手前に、浦富海岸の景勝地があります。砂浜から最後の

岩礁帯へと移行する入口に位置するのが田後の漁港で、東浜駅から岩美町営バスを利用し、訪ねました。

日和山から田後港を望む 鳥取県の調査では、各地でイカ釣りに関する伝承を記録することができました。島根県以西では、漁獲の主体がスル メイカからケンサキイカへと変化する傾向があり、佐渡や北国などのイカ釣りに特化した指標星の利用は、島嶼部を除 くと鳥取県沿岸がひとつの区切りとなるでしょう。ジオパークから大山の懐へと巡った調査は、日本海の朗らかな景観 にふれながら、懐かしい北国の香りを感じる旅でもあったのです。 [2022年初稿]

|

伝説と有明海の星

【佐賀県沿岸地方】

|

|

松浦川が唐津湾へと注ぐ河口右岸の砂浜には、国の特別名勝である虹の松原が広がっています。その南東に控えるの

が標高約 284㍍の鏡山で、佐用姫伝説の舞台のひとつです。それは、宣化天皇の時代(537 年)に、朝廷の命で唐津か

ら任那・百済へ渡った大伴狭手彦と唐津に残された松浦佐用姫の悲恋物語として伝わっています。別れに際し、佐用姫

はこの鏡山から船出を見送りますが、その姿は今でも像となって立ち続けているのです。 初めて唐津を訪ねたのは1975年の春で、当時はまだ本格的な聞きとり調査を行っていませんでした。このときは、佐 用姫伝説を求めて虹の松原から鏡山に立寄り、さらに呼子から加部島へも渡りました。現在は呼子大橋で結ばれていま すが、当時は小さな渡船に乗った記憶があります。訪れた先々で、子どもたちの屈託のない笑顔とふれ合えたことが、 懐かしい旅の想い出となっています。

佐用姫伝説の地(1975)

それから39年を経て、佐賀県の調査はやはり唐津へと向かったのです。レンタカーで福岡市から糸島市を経由し、虹

の松原を抜けると唐津城が見えてきます。さらに北西へ走ると、唐房漁港で最初の聞きとりを行うことができました。

相手は86歳(1928年生まれ)の元漁師で、ミツボシ、スバル(プレアデス星団)、ヒトツボシ(北極星)、ヨアケボシ

(金星)という星名を伝承していました。ヒトツボシは、北の目あてとして利用していたようですが、当地の代表的な

漁のひとつであるイカ釣りにかかわる星の伝承は、残念ながら聞かれませんでした。ただし、満月の夜にはイカが釣れ

ないと伝えています。

〈左〉持ち手付きの油桝 / 〈右〉北斗七星の桝と持ち手 さて、ヨアケノミョウジョウやヨイノミョウジョウを含めて、これらの星々は、いずれも有明海のゲンシキ網を始め とする夜の漁で利用された指標星でした。島原地方で記録されているヨコゼキ(三つ星)という星名は、ゲンシキ網と 同じ流し網がその由来で、呼子や玄海町ではヨコジキなどの呼称を確認できたものの、どうやら佐賀県の有明海漁師に は伝わっていなかったようです。結果的に、長崎県や熊本県の有明海沿岸においても、ヨコゼキに関する星名や漁網の 情報は得られなかったわけで、ある程度の展望は開けたものの、核心部分の解明は今後の課題として残ってしまいまし た。ヨコゼキがゲンシキ網と深いかかわりをもつことは間違いないものの、それを決定づける証拠がみつかりません。 その手掛かりは、やはり有明海の空と海に隠されているようです。 [2022年初稿]

|

てぃんぬぶりの島

【沖縄県本島地方】

|

|

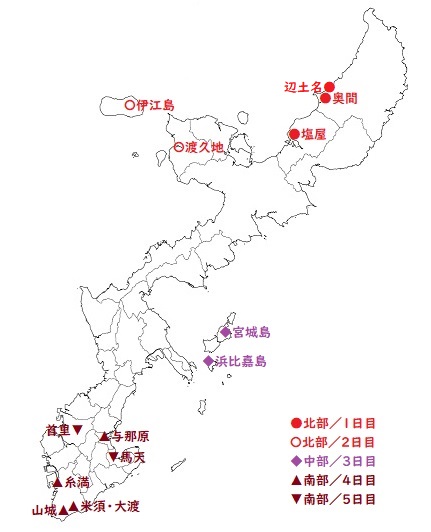

南西諸島では、多様な星の民俗が展開されており、とりわけ沖縄から八重山にかけての地域で特徴的な伝承がみられ

ます。さらに、21世紀を迎えてもなお一定の伝承力が維持されている現状は、目を見張るものがあります。それまで、

宮古や八重山では詳細な調査を実施してきたものの、沖縄本島をじっくりと訪ね歩く機会は、なかなか実現しませんで

した。本島周辺の星の文化は、宮古や八重山と共通する部分と異なる部分があり、それぞれに味わい深い趣が感じられ

ます。 そうした人びとの記憶にのこる伝承を始め、現在も継続されている信仰や行事の実態を何とか記録に留めたいという 思いが実現したのは、2019年の晩秋でした。関東では、朝晩の空気が次第に冷え込む季節ですが、沖縄地方は日中の気 温が25℃を超えるような暑いほどの陽気です。今回の調査は、北部の国頭村から南部の糸満市にかけて、漁港を中心に 5日間かけて巡ることにしました。聞きとりの内容も星の伝承だけでなく、十五夜綱引きやウシデークなどの民俗行事、 遠見番所や火立の遺構など多彩です。各地の調査記録を整理してみると、やはりこの地の伝承力は健在であったと実感 するばかりです。

沖縄本島の調査地図

初日は、9時頃に那覇空港へ降り立ち、路線バスで一路名護へ向かいました。一旦バスを乗り換え、さらに北部の辺

土名に着いたのは午後1時過ぎでした。早速漁港へ行って漁師の姿を探しますが、最も期待できない時間帯だけに人影

は全くありません。気持ちを切り替えて、予定通り奥間地区まで歩いて引き返すことにしました。集落に入って暫らく

進むと、自宅の掃除をしていた60代の女性と出会い、最初の聞きとりが始まります。

〈左〉ウシデークの渡久地神社 /〈右〉雄綱と雌綱をつなぐカンヌキ

渡久地からバスで本部港に戻ると、今度は定期船に乗船して伊江島へ渡りました。伊江港までは約30分の航路ですが、

瀬底大橋を潜ると伊江島が次第に大きくなってきます。ほぼ平坦な島影に、シンボルである城山がニョキっと顔を出し

た景観がユニークです。ほどなく、船は伊江港に接岸しました。

〈左〉浜比嘉のシバサシ / 〈右〉首里の火立毛

残りの2日間は、那覇を拠点に南部地域を歩きました。4日目は、早朝にモノレールとバスを乗り継いで糸満まで行

き、漁港周辺で聞きとりを行いましたが、60代の漁師からニイヌファブシとブリブシを記録した程度で、星の伝承は低

調でした。それでも70代の男性からは、出身地である糸満市真栄平地区の綱引きに関する情報を得ることができました。

当地では年3回の綱引きがあり、1回目は旧6月下旬の子ども綱、2回目が旧7月15日の盆綱で、最後は旧8月15日の

十五夜綱へと続きます。 [2022年初稿]

|

豆餅とムトゥ

【沖縄県宮古島地方】

|

|

沖縄と八重山諸島に挟まれた宮古の島々。距離的には八重山に近いものの、その暮らしや文化には他の島嶼群と異な

る一面がみられます。星の民俗においても、宮古らしい伝承がまだ眠っているのではないか、そんな期待を抱きながら

訪れたのは、2017年の晩秋です。この調査では、星の民俗にかかわる通常の目的以外にも、いくつか確認したい事項が

ありました。ひとつは、星見石の可能性が高い立石遺物の調査、さらに遠見台の遺構に設置された方位石や十五夜をめ

ぐる行事・習俗など興味は尽きません。 宮古空港に降り立ったのは午前10時頃で、とりあえず荷川取の漁港まで歩くことにしました。周辺にはサトウキビ畑 が広がり、懐かしい景観を眺めながら進むうちに出会ったのは、63歳(1954年生まれ)の男性です。念のため星の伝承 について尋ねると、ユアケプシ(夜明けの星)やナガレプシ(流星)の名を出し、宮古では星のことをフシやプシ、ブ シ、ブスなどと呼び、昔は農作業や海の漁で星を目あてにしていたと教えてくれました。ナガレプシについては、「星 は流れて違う星に生まれ変わるので、それを見た人も同じように生まれ変わる」と言います。 また、旧暦8月15日の十五夜にはオハギを作って月に供えたり、墓にも供えるということです。これは、粟や麦を炊 いて片手で握り、その周りに味付けしないで煮た小豆をまぶしたものです。十五夜と言ってもススキは供えないようで すが、南九州などで行われる十五夜綱引きが重要な行事となっていました。当地では、かつて十五夜をはさんだ7日間 に亘って開催され、東西に分かれて全長 150㍍余りの大綱を引き合うこと21回に及びました。このとき、東が勝てば豊 作、西が勝てば不作になるとの伝承があり、その後はクイチャーを踊って酒盛りをしたそうです。綱は各自が長さ約1 ㍍、太さ2~3㌢程に切り取って持ち帰る習わしがあり、それによって家が栄えると伝承されています。 暫らく歩いて市街地に入り、荷川取の漁港に着いたものの漁師の姿はありません。聞きとりを諦めて、ブ・バカリ石 を調べることにしました。この立石は、人頭税石とも呼ばれる高さ約 145㌢の琉球石灰岩で、南東側に約3㍍離れた場 所にも高さ約80㌢の石があります。黒島為一氏によると、これら一対の石は農業における星利用のための遺物(星見石) と考えられ、低い石の頂部から高い石の頂部を見通して目標とする星の位置を確認し、季節の変化を捉えて農事の節目 を知る手立てとしていたのです。一応それぞれの位置関係や方位などを記録したものの、かつて行われた埋め立てや道 路工事などの影響によって現状は大きく変化しており、星見石としての機能は失われています。 そろそろ、この日の調査を終えようかと考えていたとき、道を尋ねた80代の男性からジュウグヤ(十五夜)の話を聞 きました。旧暦8月15日には、フカギと呼ばれる餅を作って皿に盛り、台の上に置いて月に供えたと言います。フカギ はモチ米を蒸し、それを片手で握って煮豆(黒豆か小豆)をまぶした食物です。十五夜には欠かせない存在ですが、そ の一方でススキは供えません。

〈左〉ブ・バカリ石 /〈右〉オハルズ御嶽の鳥居

翌日は、北部の池間島を訪ねました。今は池間大橋でつながり、中心部からバスが直行しています。漁港前でバスを

降り、近くの漁協事務所に立寄ると居合わせた70代の男性から話を聞くことができました。かつての漁で利用していた

星は、ニヌファブシ(北極星)、ムリブシ(プレアデス星団)、ミツブシ(三つ星)で、風の伝承としてニヌファ(北

風)、アガリ(東の風)、ハエ(南の風)、イリ(西の風)があります。特に5月から6月にかけて吹く強い南風は、

ウッバイと呼んで注意してきました。 豊年祭の歌と巡回場所

あーぬぶじゃー(東の大門)から遠見台へ向かう途中、狩俣にある4ヵ所のムトゥの一つであるシダディムトゥがあ

りました。その脇を通る道はやがて細い上り坂となり、小高い丘へ続いています。突き当りを右に進むと、石垣に沿っ

て小さな草地に出ました。ここが狩俣の遠見台で、東の海上には大神島を望むことができます。石垣に接して設置され

ているのは方位石で、その天面にはやや不規則な方位線が認められ、遠見が行われていた当時の状況を思い浮かべるこ

とができました。その後、島尻地区でも遠見台と方位石を調査し、ひとまず平良市街へもどることにしました。

〈左〉狩俣の遠見台と方位石 /〈右〉ウンヌンナックの立石

七又では、80代の女性から「この辺りは米を作ってもよくできないので、昔からキビ(サトウキビ)を作っている」

と聞きました。そして旧暦8月15日のジュウグヤ(十五夜)には、フカギ餅を作って神棚へ供え、月を眺めながらフカ

ギを食べたと言います。ここでも晩になると綱引きをしたり、クイチャーを踊って楽しく過ごしていたのです。隣接す

る福里地区でも、70代の男性が十五夜の行事について話してくれました。この夜はブンミャー(番所跡)がある広場で、

十五夜踊りが盛大に行われたようです。かつてはヤマからキャン(からむし)と呼ぶ蔓を採取し、それを撚りながら太

さ約10㌢、長さ数十㍍の綱を作り、ブンミャー前の県道で集落の東西組が綱を引き合いました。 [2022年初稿]

|