星ところどころ

|

|

私が星の伝承を求めて各地を訪れるようになったのは、1974(昭和49)年5月に日本海の小さな離島(山形県酒田

市飛島)に渡ったのがきっかけでした。そこで、元漁師の古老から思いがけず星の伝承を聞かせてもらったのです。

しかも、イカ釣り漁という生業のなかで星が利用されてきたという事実に深い感銘を受けました。

◇ 旅情豊かな海の夜明け(東京都八丈島) ◇ こうして始まった採集の旅も、途中いく度かの中断をはさみながら半世紀を迎えようとしています。この間、実に 多くの方々との出会いと語らい、そして時には名残惜しい別れがありました。採集カードは1600枚を超え、残念なが ら星の伝承を記録できなかった方々も含めると、2000人以上の人に声をかけたことになります。私を長年にわたって 伝承の採集へと誘ってくれたのは、かつて北海道の岩内でいろいろと協力くださったTさんより送られた次の言葉で した。

肩にこぼれてくるものは 春告げ星のしずくです |

ゴドリイカの海

【北海道積丹地方】

|

|

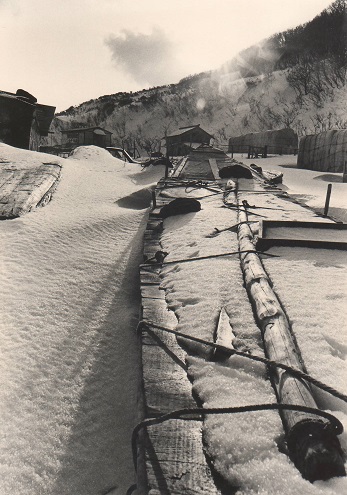

イカ釣りの星の伝承を求めて積丹半島の町や村を訪ねたのは、1976年早々の厳冬期でした。前年の秋にも

いくつかの漁港を訪ねてはいましたが、本格的な調査は冬を迎えてからで、半島に程近い小樽の街に滞在しな

がら、雪のなかを何日も通い続けたのです。忍路や古平、余市、美国、余別、岩内、入舸、泊、神恵内などの

地名は、もうすっかり心の裡にとけ込んでしまっています。 イカ釣りに星が見られていたことは、山形県の飛島で初めて聞きました。これが、日本の星の伝承に惹かれ るきっかけにもなったのですが、それ以来久しく北国の漁村に興味を抱き続けてきた経緯があります。本場と いわれた函館や松前ではなく、ニシンが去ったあとの忘れられた積丹の地にその思いを叶えてみたかったので す。冬という季節も、雪に閉ざされた厳しい自然のなかであればこそ、そこに暮らす人びとの温かい持て成し を十分に伝えてくれたばかりでなく、漁師らの星を語る朴訥さは、冬海に生きるゴドリイカのような深い哀愁 に満ちていました。

◇ 冬の積丹半島 ◇

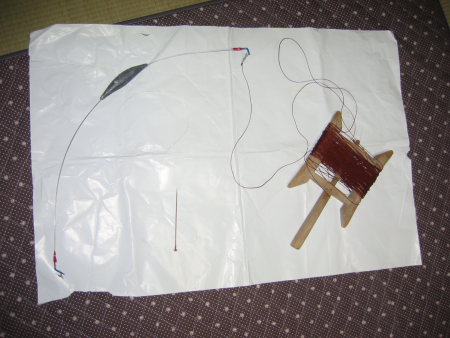

「わしらのときは電気もねェ、船の居場所がやっとわかるぐれェのガス灯がひとつきりだ」 そんなとき、トンボでイカを釣っていると、グ糸を手繰る間にみるみるイカが浮いてきて、辺りの海が真っ 白になるほどでした。その頃にはもうトンボを掴んだまま釣り上げたものの、素早くハネゴに切り替えなけれ ばなりません。ハネゴの操作は手首で返すのがコツで、うまく扱うにはそれなりの技量が必要です。左右に一 本ずつ持って、同時に上げるよりも交互に上げるようにします。このリズムが狂うと数はあがらないといわれ ます。はじめは一つ、二つと数えても、一晩で 5000も釣れるようなときは、とても覚えてはいられません。そ んなときは箱で勘定をしました。 この辺りで獲れるのはスルメイカで、ところによりあるいは時季によってさまざまな呼び名があります。初 期のイカはハナイカ、ハルイカ、ハシリイカなどと呼ばれますが、9月を迎えると本格的な秋イカ漁のシーズ ンとなります。漁師らにとっては、この秋イカ漁がいわゆる稼ぎ時であり、いかに多くのイカを釣り上げる ことができるかということに強い関心を示すと同時に、そのためのさまざまな工夫が凝らされてきました。 昔から、11月20日を過ぎるとイカは釣れないといわれてきましたが、全くいないわけではありません。「冬 場は日にさんじゅう(30)かごんじゅう(50)もあがればいいほうで、これは正月用の刺身にした」と、積丹 町泊の漁師は話してくれました。その冬場のイカをゴドリイカと呼ぶことを、雪のある日忍路の浜で聞いたこ とがあります。 「ゴドリというのは、この辺りの方言で雪のことだ」 北国の冬に相応しいことばの響きですが、あまり耳慣れないせいもあって、本当のところは半信半疑でした。 その後も、ゴドリイカの名はあちこちで採集する機会を得ましたが、真意を語ってくれた人はついに誰もいま せんでした。「ゴドリは後取りで、秋イカのあと捕るからだべさ」と言ったのは、積丹町美国の漁師です。11 月から冬至の頃までが漁期で、海水の温度もずっと下がるから秋イカより身が引き締まって厚味があるという のです。刺身にしたら歯ごたえがあって美味いそうですが、岩内ではこれを冬イカと呼んでいて、こちらは身 が薄いというからおもしろい話です。いずれにしても、冬イカが釣れるのは12月末が一応の目安となります。 ところで、当時は釣り上げたイカを鯣に加工するのが一般的でした。日本海に突き出た積丹半島では、古平 や美国などの漁港がある東海岸に比べると西海岸一帯はどことなく閑散とした雰囲気が漂うところですが、 かつてはニシンの千石場所として賑わった地域であり、その影が消えてからはひっそりと息衝いてきた感があ ります。神恵内村で出逢った金沢老人も、そういう時代とともに生きてきた漁師の一人です。父親は加賀の出 身と聞きましたが、足を病んでいるそうでもう船には乗っていませんでした。声をかけると、凍てついた坂道 を息を切らして踏みしめながら、星の名やイカ釣りの話などを親切に教えてくれたことを思い出します。 「鯣は20枚ずつ束にしてな。これが 100把で一行李だ」 一行李は約21貫なので、おおよそ79㌔です。もっとも、秋イカの場合は夏イカよりも大きく身が厚いので75 把ほどで一行李になるといいます。いずれにしても、干し上げられた鯣は岩内からやって来る検査官によって 等級が付与され、上等品は一等鯣、次が二等鯣、そして三等鯣となるそうです。イカが完全に干し上がるまで には、夏場の小さいもので一週間、秋イカでは10日ほどかかったそうですが、これは天候がよいときの話で、 仮に秋の長雨が続いたりするとその分日数が延びることになります。そのようなときには、赤味を帯びた等外 の鯣が多かったようです。 金沢老人に限らず、積丹半島の漁師らはみな素朴です。それも小さな集落のほうが、より飾り気がありませ ん。荒くれた風貌の奥底にはニシンに笑って泣いた昔日の想いを秘めて、朴訥としたことばの端々にその名残 を見出すことができました。しかし、イカ釣り漁業が大きな変貌を遂げた今となっては、トンボやハネゴなど の漁具を使って星を頼りにイカを釣っていた時代があったとはとても考えられないことです。ムジナボシ(プ レアデス星団)であるとか、サンコウあるいはジョウトウヘイボシ(三つ星)、メシタキボシ(金星)などの 星の名も、それを知る人のみがかろうじて記憶の片隅に繋ぎ止めているという状況です。北国に限らず、星の 伝承そのものが消滅の危機に瀕しているのです。 1960年代頃まで利用されていたとみられる伝統的なイカ釣り具も、資料館に行かなければ実物を見られな い時代になってしまいました。当時の積丹半島でも、手に触れる機会はなかなか訪れず、いろいろと苦労の連 続でした。しかし、そうした強い思いが通じたのか、泊村ではトンボとヤマデ(手製の三本釣り用トンボ)を、 また神恵内村ではハネゴと真鍮鉤、そして岩内町では手製の竹鉤を資料として採集することができたのです。 後に増毛町で採集した赤いカナ巻き鉤を含めると、当時の基本的なイカ釣り具がほぼ揃ったことになります。 これらのイカ釣り具は、佐渡を中心に日本海沿岸から北海道、さらに三陸沿岸まで伝わったとされていますが、 そこに星の利用という習俗が深くかかわっていることも見逃せません。

◇ 伝統的イカ釣り具 ◇

[1977年初稿][2021年改訂]

|

尻屋崎の春

【青森県下北半島】

|

〈左〉尻屋崎の灯台 /〈右〉北国の集落

下北半島の東端、尻屋の村にもようやく春の風が吹き始めた頃でした。北に向かって、白亜の灯台が柔らかな陽射にひと

きわ映えていました。かつては、濃い霧のために海の墓場と呼ばれた尻屋崎沖も、今や 200万燭光という強大な光で海の安全

が守られています。津軽海峡を航行する船舶にとっては、大事な指標なのです。

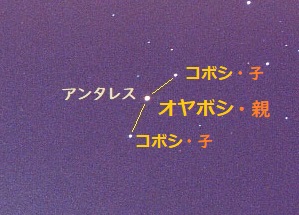

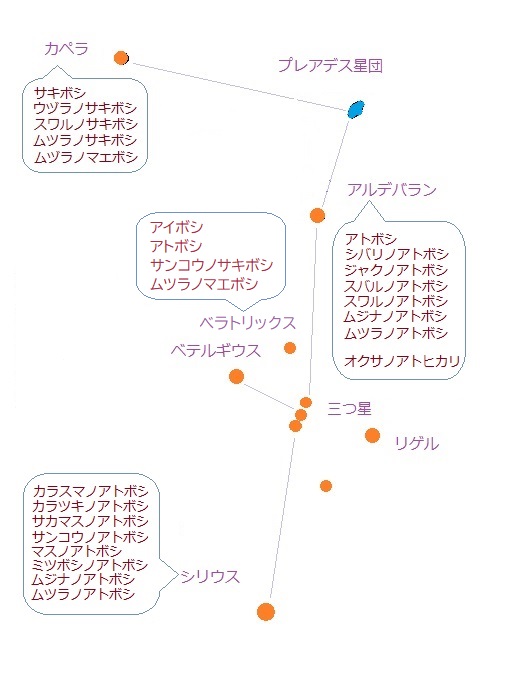

イカ釣りのサキボシやアトボシなどの関係図

ところで、釣ったイカのほとんどは大事に干しあげ、鯣として加工されました。それらをまとめて函館の問屋へと出荷して

いたようですが、興味深いのはその船賃が重さではなく、荷姿によって一つにつきいくらと決まっていたので、大きさの限ら

れた行李の中に少しでも多く詰め込みたいのが人情であったということです。そうして苦労を重ねて得た代金は、問屋が送っ

てくれる手筈になっていましたが、どういう訳がなかなか届かないこともあったようです。それでも、こちらの鯣は出来が悪

いから仕方がないなどと引け目を感じれば催促もできず、ただ待つほかはなかったのです。星の出が頼りとばかり、自分の技

量を信じて釣ったイカに待つことの歯痒さを教えられて、鯣作りの苦労が偲ばれるようです。 [1979年初稿][2021年改訂]

|

ローカル線と復興の浜

【岩手県北部沿岸地方】

|

|

岩手県の調査は、1976年に盛岡ユースホステルで偶然泊まり合わせた普代村の漁師が始まりでした。このとき聞き取った

イカ釣りや星の伝承によって、普代村への関心は一気に高まったものの、現地への調査は一向に実現できないまま時が

過ぎてしまいました。そこに2011年の東日本大震災が発生し、ますます遠のいてしまったのです。ようやく実現したのは

2015年10月で、このときは青森県八戸市から三陸沿岸を南下し、岩手県北部の漁港を訪ね歩きました。 震災から4年半が経過し、沿岸域では各地で復興工事が継続していた時期でした。今、三陸の浜はどうなっているのだ ろう。漁師たちの生業は、どのように変わってしまったのだろうか。そうした思いを抱えて浜をめぐるのに大きな支えと なったのがJR八戸線と三陸鉄道です。当時は三鉄北リアス線が八戸線の終着駅である久慈から宮古まで運行しており、 岩手県北部沿岸の調査には欠かせない存在となっていたのです。

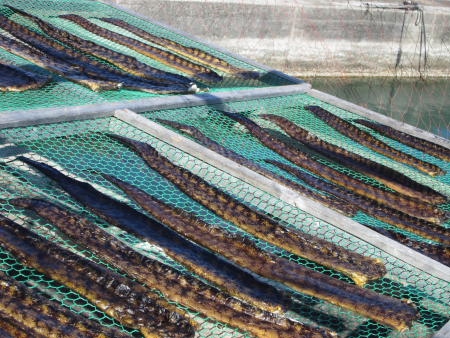

〈左〉イカの天日干し /〈右〉イカ釣具「とんぼ」

初日は、青森県鮫町から久慈までの行程と決め、まず訪ねたのは青森県階上町の大蛇漁港と追越漁港です。大蛇駅から

大蛇漁港までは歩いて10分ほどの距離ですが、浜には人影がありません。道路沿いの作業小屋を覗いてみると、82歳

(1933年生まれ)の元漁師がいましたので、さっそく話を聞くことにしました。

〈左〉三鉄の列車と堀内漁港 /〈右〉太田名部の集落から漁港を望む

宮古には、昼過ぎに到着しました。夕方の盛岡行列車までの数時間で、日和山の調査と漁師の聞き取りをしなければ

なりません。観光案内所で日和山の位置を確認すると、駅から3㌔余り離れた場所でした。途中までは路線バスが通って

いるようですが、発車時刻まで暫らく間があるので、歩いて行くことにしました。 [2021年初稿]

|

飛島の海に生きる

【山形県酒田市飛島】

|

|

かつて日本海の孤島といわれた飛島は、羽越線酒田の港から小さな定期船が通っているだけの離島です。周囲は僅か

10㌔余りですが、勝浦、中村、法木の三集落からなり、毎年11月頃に飛来するウミネコは、日本海における北限の

繁殖地として知られています。江戸時代には帆船の風待ち港でしたが、なによりもこの島の歴史を物語っているのは、

過去に幾度となく積み重ねられてきたその呼び名の変遷でしょう。都島、渡島、別れ島、鶴路島、潮島、豊島、とど島、

そして飛島と、容易ならぬ踏み跡をたどりながら現在に至っています。 飛島を訪ねたのは、1974(昭和49)年5月中旬のことでした。当時は、上野発の夜行列車があり、まだ目の覚めや らぬうちに酒田の街に降り立つことができました。とりあえず港まで行くと人影はまばらで、魚市場からは威勢のいい 競声が聞こえてきます。その傍らを、これから行商にでも出かけるところなのか、二人のおばあちゃんが新鮮な魚を箱 いっぱいに詰めた荷車を押して、何やら楽しげに街の中へと消えて行きました。そろそろ、港の新しい一日が始まる頃 です。遠くで汽笛がひとつ鳴ったのは、材木を満載したソビエト船が港に入る合図でしょうか。空はライトブルーに澄み 渡り、爽やかな潮風に旅の朝を満喫していると、倉庫裏に一軒の屋台があるのを見つけました。 そこの主人は、間もなく喜寿を迎えるという人のよさそうな庄内のおばあちゃんでした。この商売を始めてから40年に なるものの、ほとんど人との付き合いなので今更やめられないといいます。だから少し風邪気味のときも、ここへ来て 世間話をしていればすぐに治ってしまうようです。一本20円で売っていた串刺しのコンニャクは、これまで40年の生き方 を証明する味で、口にくわえたキセルの煙もその余韻のような存在でした。 「新潟地震のときは川(最上川)が溢れてェ、この辺はみな水浸しになってな。そんときが可笑しんだぁ。町の人が バナナの籠さ背負ってきたんで、おじさんそんなもの背負ってどこさ行くだねェって聞いたんだ。そしたら、地震で川の 魚が浮いちまったから、これから捕りに行くんだと。港の人は水が出たんで慌ててるっちゅうのに、まったく町の人は 暢気なもんだと笑ってしまったよ。あん時は定期船もここまで入って来られんで、あっちの大きな港へ避難したからね」 おばあちゃんとの語らいは、この後もしばらく続きました。

定期船が酒田を出港してから約2時間、先ほどから空高く船上を舞っていた一羽の海鳥は、やがて急速にデッキへ近づい

たかと思う間もなく、海面をすべるようにして鳥海山めざして飛び去りました。島はもう目前に迫っています。昼近い太陽が

五月の陽射しを空いっぱいに振り撒くなかで、次第に数を増したウミネコたちは、遠まきに船を出迎えながら挨拶を交わし

ているようでした。海の蒼さはそのまま空へとつながり、浜辺の長閑な風情にこころ和らぐひとときを味わいました。

◇ 長閑な浜のようす ◇

やがて、ワカメ採りが一段落したと頃で、若い漁夫に星の名を尋ねてみました。

◇ 夜明けの海 ◇

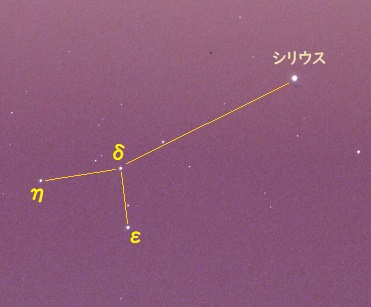

宿に戻ると、老漁夫は島に伝承された〈イカ釣りのヤクボシ〉について教えてくれました。それはキョクボシに始まり、

シンバリ(プレアデス星団)、シンバリノアトボシ(アルデバラン)、サンコウ(三つ星)、アオボシ(シリウス)、オオボシ

(金星)と続く星空の一大パノラマでした。もとより、これらの星々を結ぶラインは各地でイカ釣りに欠かせない存在として

広く知られており、地域によってさまざまに呼ばれていたのです。いずれも素朴な発想から生まれ、今日まで伝承されてきた

もので、たとえばプレアデス星団とアルデバランのみかけの間隔は約14°、アルデバランと三つ星とシリウスではそれぞれ約

23°で、これほど見事な物差しは他のどこを探しても見当たらないでしょう。イカ釣りの漁師らにとっては、大きな仕事の拠り

所であったに違いありません。

〈左〉経緯度観測点の碑 / 〈右〉天面のプレート [1978年初稿][2020年改訂]

|

辺境の村

【福島県会津地方】

|

|

東北地方の南、関東や新潟県と接する福島県には、浜通り、中通り、会津という三つの生活文化圏があります。単なる

地理的な区分ではなく、気候や風土、社会など、それぞれに特徴をもった地域を構成しているのです。このうち、会津は

阿武隈川の西に広がる山地帯にあたります。これまで、1976年に南西端の奥会津桧枝岐村と会津の北端に位置する北塩原

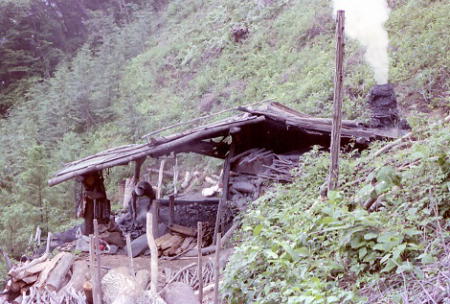

村を訪ねる機会がありました。いずれも辺境の地にあり、冬季には深い雪に埋もれてしまいます。 会津は、古くから木地職人が住みついた地として知られ、今でもその名残を見出すことができます。彼らの生活は、特 徴ある規律のもとに良材を求めて山から山へと渡り歩くことが基本となっており、生活圏が人里離れた山間の地だけに、 何か別世界のような違和感を抱かずにはいられません。もちろん、会津に限らず、木地職人と深いかかわりをもつ土地は 各地にあり、東北地方の一部にみられるこけし作りなどは、その伝統が形を変えて現代に受け継がれている事例の一つで す。 木地職は自然木の加工をもって生業とする仕事ですから、一般的に考えれば自然とのかかわりは相当に密接であると想 像されます。しかし、これまでの関係資料をみる限り、木地職人たちの星に関する伝承は、同じように自然木を利用する 炭焼きと比べてはるかに少ないようです。おそらく、屋内での作業を主たる日課とする暮らしでは、星を利用する必要性 が低かったのかもしれません。木地屋と星の関係は、今も謎に包まれたままです。 さて、桧枝岐村は南会津の最奥にあり、栃木、群馬、新潟の3県に接する山村で、かつては会津の秘境と称せられるほ どでした。隣接する県境の一部は尾瀬国立公園となっており、尾瀬沼をはじめとして燧ケ岳や会津駒ケ岳などの豊かな自 然環境に抱かれた土地でもあります。会津街道の宿場の一つで、古くから沼山峠や片品を経由して上州(群馬県)の沼田 へ通じていましたが、その後は沼田街道と呼ばれるようになりました。現在は沼山峠まで車道が通じています(一般車は 通行不可)。

夜明けの尾瀬沼と燧ケ岳

桧枝岐という地名について、地元の人によると昔は「へェマタ」と呼んでいたそうで、山に檜が多くあったことから後

に桧枝岐の字をあてるようになったと聞きました。もともと平家の落人伝説がある土地柄だけに、米がとれない辺境の暮

らしは、他村の人びとにとっては異郷の村として映っていたのかもしれません。その頃、焼畑に粟や蕎麦を播き、男た

ちは山に入って杓子やへらなどの板木地作りに精を出していたといわれますが、また一方では檜などの材を薄く剥ぎ、そ

れらを曲げて容器の類に仕上げる曲げ物作りも古くからさかんに行われてきました。今では、観光の村を支える産物とし

て知られています。

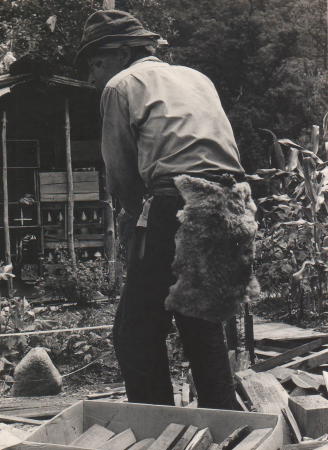

〈左〉ノウサギの尻当て / 〈右〉アナグマの尻当て

夏の尾瀬沼や燧ケ岳の景観に魅せられたその年の暮れ、今度は会津の北の外れである裏磐梯の北塩原村を訪ねることに

なりました。その冬は、例年にない大雪に見舞われ、山はいつになく荒れる日が多かったようです。 [2021年初稿]

|

天念仏の里

【栃木県中東部地方】

|

|

夏になると、栃木県内では今でも天念仏あるいは天祭と呼ばれる行事が継承されています。かつては、各地でみられ

たようですが、近年は数えるほどになってしまいました。天念仏は、お天道様(太陽)を祀る行事で、いわゆる天道念

仏の一形態を示すものです。通常は、春の彼岸から4月頃にかけて実施されますが、栃木県や福島県などでは一部を

除いて、初夏から夏の行事となっています。 県内の天念仏や天祭にはいくつかのタイプがあり、山に登って頂上に祭壇を設けたり、丸太櫓の上や天棚を組んで祭 壇を設けるなどの形式がみられます。太陽信仰の象徴として祀られるのは、大日如来や日天・月天などが多く、何れも 神仏を介した祈願が主流となっています。 代表的な天祭行事のひとつである那須烏山市三箇塙地区の場合は、松原寺において毎年二百十日(9月1日)を中心 に実施されます。境内に作られた天棚の上部には祭壇が設けられ、特に目を惹くのは瑞雲とともに掲げられた日天(金 色)と月天(銀色)です。天棚の周囲に配置された五色の梵天や祭壇内の御幣、供え餅などから、十二天や出羽三山、 熊野三山の信仰にも通じていることが分かります。また、境内を出ると参道脇に水垢離場があり、そこに白い梵天が1 基、さらに少し離れた道路沿いに立つ出羽三山石碑と境内の熊野三山石碑の前にそれぞれ3基の白梵天が奉納されてい ました。

〈左〉塙の天棚 /〈右〉祭壇内の日天・月天

式の始まりは、神官1名と僧侶1名、行人3名が粛々と水垢離をとり、さらに2ヵ所の白梵天をめぐりながら祈祷を

行います。その後、祭壇に関係者が集まって祝詞奏上や玉串奉奠などの神事があり、終了すると神官が供えてあった小

型の梵天(長さ約1㍍)を天棚の下へ降ろし、事前に選任された若い婿が受け取ることになっています。ただ、現在は

該当者がいないため、年配者が代行しています。手渡された梵天は肩に担がれ、天棚下にある舞台を時計まわりに周回

します。地元ではこれを「ムコまわり」と呼んでいますが、おそらく他地域の天祭などでみられる「御来迎」の習俗で

はないかと思われます。

〈左〉高根沢町の天祭供養塔 /〈右〉那須烏山市の二十三夜祭礼塔

さて、旧暦の行事といえば、十五夜と十三夜についても記しておきたいことがあります。向田では、旧暦8月15日と

9月13日に行われ、農耕儀礼的な要素が多くみられる行事でした。ススキと十五夜花、ぼた餅、団子、サトイモなどを

供えるのは定番のスタイルですが、ススキは行事が終わると畑にさしておいたといいます。それに加えて、最も特徴的

なのは、「十五夜バッタリ」といって子どもたちが藁デッポウを作り、それで地面を打ち付けながら各家をまわり、供

えものを分けてもらうのです。本来は、田畑を荒らす小動物や害虫などを追い払い、五穀豊穣を祈る十日夜の習俗です

が、栃木県では十五夜や十三夜に合わせて行う地域が少なからず認められます。鹿沼市上殿町のように21世紀まで存続

した事例もありますが、ほとんどは昭和30年代から40年代には廃れてしまいました。 [2021年初稿] |

浦山谷紀行

【埼玉県秩父地方】

|

|

秩父の浦山谷へは、それまでにも二度ばかり訪れたことがあります。一度は正丸から正丸峠、山伏峠を越えて名郷に出、そこから

さらに鳥首峠を越えたのと、二度目は名郷までバスで入って妻坂峠から大持山へ登り、小持山への途中から小さな尾根道を下って

武士平という集落に出るコースでした。その頃は、ただ歩くことが目的であり、浦山という土地に特別な想いを寄せていたわけ

ではありません。それが、再三訪ねてみたいと思うようになった背景には、それなりの理由があったのです。 それまでの数年間、暇ができると東京都の奥多摩やそれに連なる山間の集落を訪れては星の民俗についての聞き書きをまとめてき ました。そのなかで、カワハリ(またはカーハリ)とよばれる星の存在が、かつてこれらの地域で炭を焼いていた人たちにとって ひじょうに重要な意味をもっていたことを知りました。それがきっかけとなって爾来カワハリ星の行方を追い求めてきましたが、 この星名の伝播状況を把握するには、どうしても奥多摩周辺山域の調査が必要となっていたのです。 埼玉県内を流れる荒川の上流域は奥多摩とは山続きの地ですが、この一帯でも昔はさかんに炭焼きが行われており、支流筋にあたる 浦山谷もその例外ではなかったとみられます。ダムが建設される前の地形図を広げると、この谷にはいくつかの集落が点々と連なって いるのがよく分かります。行政的には秩父市に属していますが、現在でも山間の僻地であることに変りはありません。昔の人びとが山 の尾根筋に住みついたといわれるように、浦山の古い集落では谷沿いの自動車道とは離れた高い土地で人びとの生活が営まれてきまし た。しかし、その数年後にはその様相も一変することになっていたのです。 もともと浦山水系には大規模なダム建設の計画があり、永いこと地元住民との話し合いがまとまらない状況となっていました。当時 はその決着が図られ、着工に向けて本格的に動き出す気配が濃厚な時期であったのです。工事が始まれば谷への出入りも制限される ことは明らかで、なによりも山が崩されてからでは手遅れになると思われたので、善は急げとばかりに出かけることにしたわけです。 この旅は民俗調査が目的でしたから、浦山口より入って地図上に記された集落をひとつずつ訪ね歩く計画をたて、さらには以前と逆の コースを辿って鳥首峠から名郷へ出ることにしました。距離的にみても悠々一日の行程ですが、途中でどれだけ時間を費やすかわから ないので、もし峠越えが無理ならば浦山口へ引き返してもよいでしょう。 調査に出かけたのは、1982(昭和57)年の秋も深まった10月31日でした。まだ暗いうちに家を出て、午前6時7分発の電車で秩父へ と向かったのですが、横瀬駅に着いたところで急に深い霧となりました。滲んだ朝の陽光が、駅のホームに不思議な光を投げかけていた のを記憶しています。秩父の街中に入ると、どの家並みも霧の底に重く沈んでいました。駅前から出るバスに乗ったのは一人だけでした が、運転手は地元の人で、きょうは天気もよさそうだし紅葉が見ごろだろうなどと話しかけてきます。相槌をうちながら、ぼんやりと 沿道の風景を眺めているうち、陽が高くなるにしたがっていつの間にか霧はすっかり消えていました。

〈左〉ダム完成後の浦山川下流域 /〈右〉十三夜の供えもの

スタート地点の浦山口に着いたのは、午前8時頃でした。調査の七つ道具を入れたリュックサックを背負い、地図とメモ用紙を片手に

首には双眼鏡をさげて歩き始めます。自動車道を暫く進むと、荒川村と秩父市の境界付近に道明石[みちあかりいし]という集落が現れ

ました。ここから左手に細い山道を行けば、大谷[おおがい]、日向[ひなた]、岳[だけ]、茶平[ちゃだいら]、武士平[ぶしだい

ら]という集落が点々と連なっているはずです。入口には、文字のみの庚申塔があって花が供えられていました。ちょうど野良仕事へ

出かける人がいたので話を聞くと、今でもお日待講と称して信仰されているようです。以前はこの上の旧道にありましたが、自動車道が

できてからここに移されたのでしょう。この人が浅見キンサクさんの名を教えてくれたので、さっそく訪ねてみることにしました。

〈左〉スイノウボシの見方 /〈右〉からす座のカワハリ

寄国土を出ると、しばらく民家が途切れます。山道もいいが、こうして谷間のアスファルト道を歩くのもけっこう楽しいものです。谷の

両岸にせまった山肌は、すっかり秋の装いに包まれていました。時折自動車が通り過ぎるだけで、何と静かな秋の風情でしょう。川が大

きく蛇行するところで、左手から大神楽沢が合流していました。途中には栗山や山掴(やまつかみ)などへ通じるいくつかの岐路があり、

時間さえ許せばゆっくりと訪ねてみたい集落です。なお、大神楽沢には林道がとりついていて、そこを歩けば武士平という集落へ行くこ

とができます。合流点からしばらく歩くと、ようやく赤い永久橋が見えてきました。ここはもう毛附の入口で、橋を渡れば金倉です。今は

この金倉橋まで秩父から日に6便のバスが通うようになりましたが、もしバスに乗ってしまったら浅見キンサクさんやシノゾウさんには

会えなかったわけだし、聞きとり調査はやはり足で稼ぐのが基本であることを実感させられました。 [1982年初稿][2020年改訂]

|

炭焼きと星を語る

【東京都奥多摩地方】

|

|

山は、まだ冬の装いを解いてはいませんでした。沢の水音にも勢いがありません。冷たい沢風に揺れる木々が、春の陽をひたすら待ちわ

びながら、ふくらみかけた小さな芽をそっと温めていました。もうじき、渓谷にミソサザイの賑やかなさえずりがもどってくる頃です。

陽だまりにキブシの花が咲き、やがて萌えるような新緑に包まれることでしょう。

〈左〉奥多摩の山並み /〈右〉キブシは早春の花

その老人が日溜りのなかでまどろんでいる間、春は確実に近づきつつあったのです。山で生まれ、山で育った老人の目に、懐かしい煙の

匂いを見つけたときから、老人との出逢いが始まっていました。それは、1977年の初春のことで、少し前から東京都西部の山間地で調査を

開始したばかりでした。当時、奥多摩町や檜原村などでは、現役で白炭を焼く人が数人いるという情報があり、高齢の炭焼き経験者も各集

落に健在であったのです。そうして訪ねたのが、奥水根のSさんというわけです。

〈左〉檜原村の炭焼き風景(白炭) /〈右〉ハゴイタボシの見方

ところで、Sさんと星のつき合いにはもう一つおもしろい逸話があります。 [1978年初稿][2021年改訂]

|

ツルボの墓

【千葉県南房総市】

|

|

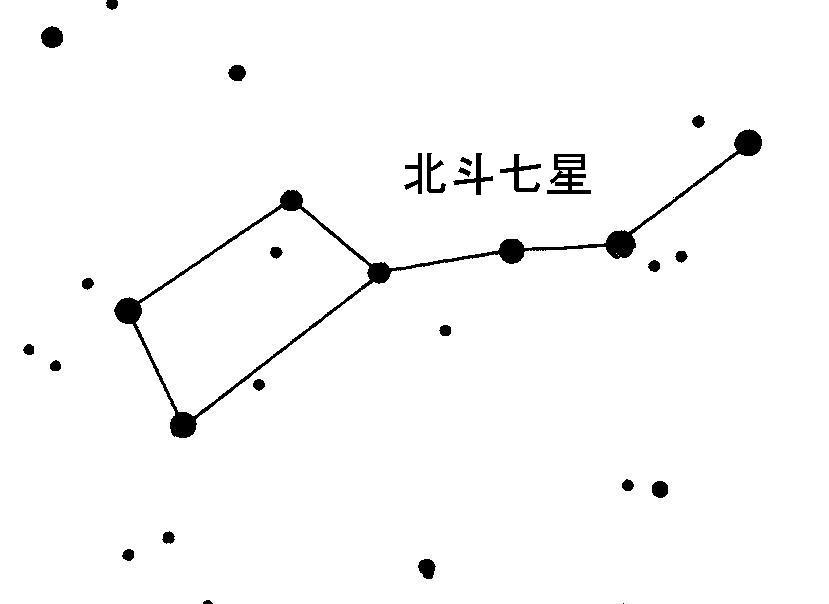

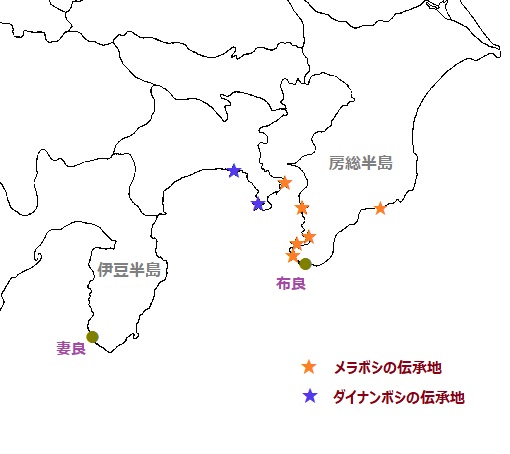

房総半島から東京湾、相模湾を隔てて伊豆半島に至る漁師らの間では、りゅうこつ座のカノープスを「メラボシ」と呼ぶことが

知られています。別の名をニュウジョウボシ[入定星]ともいい、りゅうこつ座カノープスの星名のなかでも、とりわけて興味ある

意味合いをもった星です。メラは、房総半島の南端付近にある布良という地名に由来するとの見方が一般的ですが、別な見解もみ

られます。布良では、かつて命知らずのマグロ延縄漁師らが度々荒海で遭難したことから、水平線近くに妖しく光るカノープスを

そうした漁師らの霊魂とみた伝承が生まれています。 いったい、布良とはどんな土地なのでしょうか。周辺は観光地化が進み、この漁村にも新しい時代の波が押し寄せていることは 十分に承知していたはずでしたが、それでもなお昔気質な布良漁師がまだ生きているようにも思えたのでした。地図を広げて、布良 から白浜付近の海岸線を辿ると、その途中にニュウジョウボシと深いかかわりをもつ墓塔があります。そこに眠っているのは西春法 師です。土地の人たちから「入定様」の名で親しまれ、この人が入定して星になったと伝えられる話は、長い間心の隅に居座ってい ました。いつか現地を訪ねて、特異な星名の舞台となった風土と人びとの暮らしにふれてみたいと思いつつ、その機会を待ちました。 こうして、南房総を初めて訪れることになったのは1979年の夏の終わりでした。白浜の南に広がる外房の海には、そろそろ秋の 気配が漂いはじめた頃で、野島崎灯台の辺りでは多くの観光客らが、三々五々と思い思いの散策を楽しんでいました。それはのん びりとした昼下がりのひとときで、小さな浜辺の片隅にある船溜りへ行ってみると、土地の古い漁師たちが何人も集まっていたの です。その中のひとりに白浜に伝わる星の名を尋ねたところ、サンボシ(三つ星)とシソウ(北斗七星)を教えてくれました。サン ボシは東日本の太平洋側でよく聞かれる星名で、文字通り三星を意味する明解な呼称です。また、シソウは「四三」の星のことで、賽 を二つ振った時に出る数字の組み合わせを意味し、合わせると7になります。これが北斗七星の呼称につながっているわけです。話 を聞いた老漁夫は、シソウをおうし座のプレアデス星団のように説明していましたが、そうした事例は見あたらないので、おそらく 思い違いをしていたものと推察されます。

◇ 賽の目の四と三が七つ星を表わす ◇

昔、隣村の原田という集落に変わり者の若者がいました。ある日のこと、その若者は急に地べた(土の中)に入ってしまい、上から そっと中の様子を窺うと鉦を叩く音がしました。それでも飲まず食わずでしたので、7日目にはとうとう死んでしまったということ です。その後、この人を入定様と呼ぶようになり、墓のある横渚地区では毎年旧暦の3月に市がたつようになったそうです。残念なが ら、この話にはニュウジョウボシは登場しません。 翌日の朝早く、散歩がてらに入定塚を訪ねることにしました。海岸通りから右に折れて500㍍ほど進み、さらにまた家並みをぬって 緩やかな坂道を上り詰めると、そこは小さな広場になっていて、その一角に「西春法師位、寛文七年三月十八日」と刻まれた立派な 石碑が建っていました。近年設置されたと思われる案内板によれば、西春法師は名を武田長治といい、16歳のときから漁師となった ものの、なぜか奇怪な行動が多かったといわれます。その後仏門に入り、高野山奥州にて修行の後、1667(寛文7)年3月18日、西春 31歳のときに不食行三百日を終えて地下の石室に籠りました。そして鉦の音がしなくなったら、3年後に掘り出して堂に安置してほし いと言い残した・・・・云々、ということです。ここでも、ニュウジョウボシのことは一切ふれられていません。 毎年、旧暦3月18日に開かれていた入定市は、本来西春法師供養のため不動尊を墓に祀るものといわれ、数年前からは4月15日に 固定して行われています。古くからあったという松の大木も、今はその面影さえなく、また修行中だった近くの寺から入定塚まで 「修行の道」と呼ばれる通路があったとされていますが、宅地造成によって跡形もなく埋もれてしまいました。 諦めと捨て所のない寂しさを感じつつ静かに合掌すると、それまで気づかなかった可憐な花が墓のそこここに咲いています。それは、 淡い紫色の花穂をスーッと伸ばしたツルボの花でした。いつの頃からか、毎年秋の初めにはこうして塚を飾ってくれるようです。 きっと、西春法師の息吹を感じとって、精いっぱい透き通った空に語りかけているのかもしれません。

〈左〉西春法師の入定塚 /〈右〉ひっそりと咲くツルボの花

布良といえば、かつて伊豆の稲取とともにマグロ延縄漁のさかんな土地としてよく知られていました。当時は手漕ぎの船であったため、 漁に出て命を落とす漁師が多かったといわれます。2009年には、館山市船形で、昔は布良の漁師がたくさん海で死んだので、それが星に なって現れるという伝承があると聞きました。布良の漁師とメラボシのかかわりは、今では周辺のかなり広い地域に伝播しているようです。 さらに、2008年の布良調査の折、久しぶりに訪ねた白浜町(現南房総市)で、入定塚の話題から入定した僧侶が「私が死んだらメラボシ になって現れる」と言った人がいました。本来のニュウジョウボシが、いつの間にかメラボシに置き換わっていたのです。 白浜町ではもう一つ、新しい情報として同町内に別な入定塚(碑)があることを知りました。こちらは、実浄法師入定塚として地元の 指定史跡となっており、石碑がのこっています。現地の案内板によると、1856(安政3)年の大地震と翌年の大飢饉によって苦しむ人び とを救うために、旅僧であった実浄上人が入定を行ったとされています。西春法師の入定から約190年後になりますが、両者の距離は 2㌔足らずです。 その後も、南房総には何度か足を運びました。しかし、ニュウジョウボシの伝承には未だめぐり会えていません。メラボシが、布良の 地名とともに観光資源の一つとして活かされているのとは対照的に、ニュウジョウボシはより早い時代から地元での伝承力を失ってしまった ようです。入定という修行に対する当時の人びとの思いは知る由もありませんが、非日常的という側面において、特異な出現をみせる 星(カノープス)への思いと何か通じる部分があったことは確かでしょう。

〈左〉メラボシのバス停(布良) /〈右〉メラボシの分布

|

来世への祈り

【愛知県沿岸地方】

|

|

愛知県の漁港は、渥美半島と知多半島の沿岸、およびそれらに抱かれた三河湾の沿岸域に集中しています。3日間でど

れ位の漁港を訪ねられるのか、自動車なら効率的に調査できるのではないかと思い立ったのは、2012年の秋でした。初日

は渥美半島の沿岸域、2日目は蒲郡市から西尾市にかけての沿岸域、そして最終日に知多半島の沿岸域という大まかな計

画を立て、11月下旬に出かけることにしました。 予定していたルート上の漁港は36ヵ所ありましたが、結局訪れることができたのは27ヵ所で、このうち聞き取り調査が できたのは8ヵ所だけでした。これは、せっかく訪ねても漁師の姿が全く見られない漁港が多く、全体として漁業不振や 従事者の高齢化などによって減船が進み、また漁船からいわゆるレジャーボートへの転換がみられるなど、地域の漁業を 取り巻く環境が予想以上に悪化していたことが主な要因と考えられます。 そのような状況下にあって、たとえわずかではあっても星の伝承者とめぐり会うことができたのは、やはり大きな喜び です。しかも、これまで報告されていない新たな星名が発掘され、深い信仰心に根差した暮らしが存在したことを知りま した。沿岸域の開発が進む一方で、農業の傍ら小船でアサリ漁に出る半農半漁という伝統的な生業を営む土地が少なから ずみられたことも意外なほどに、愛知県の調査は実に有意義な旅であったのです。 さて、中山漁港は渥美半島の突端、伊良湖岬から北東に約5㌔にある半島北岸の漁港で、立馬崎と鎗ヶ崎に抱かれた福 江港の西端に位置しています。かつては、艪船3隻(1隻は指揮をとる手船)によるアグリ網漁(まき網の一種)がさか んで、イワシが豊漁でした。ただし、食用にされたのは約1割で、残りは養殖用の餌や〆粕(搾って玉にしたもの)に加 工され、肥料として利用されたようです。現在、漁港にあるのはほとんどが小型船や磯船で、アサリ漁や潜水漁が多いと 聞きました。 話をしてくれたのは、小さな作業小屋の前にいた88歳(1924年生まれ)と80歳(1932年生まれ)の漁師で、昔はサンコ ウ(三つ星)やスバルサン(プレアデス星団)、ヒトツボシ(北極星)などを頼りにしていたそうです。特にヒトツボシ は、海上において陸地が見えなくなる気象状況などに際して、この星を目あてに船を走らせました。

〈左〉三河湾のアサリ漁 /〈右〉かつての打瀬船(蒲郡市博物館)

ここから、田原市、豊橋市、蒲郡市にかけて、福江、吉田、泉、宇津江、姫島、御馬、三谷、竹島、形原とめぐるもの

の、聞き取りができる漁師とは一人も出会えません。西浦で少しだけ話を聞けたのがせめてもの救いで、次に星の伝承が

記録されたのは、西尾市に入ってからのことです。東幡豆漁港では、70代の漁師から、西幡豆漁港では70~80代の元漁師

3人から聞き取りを行い、かつての漁と星利用の一端を窺い知ることができました。星名としては、サンコウサン、スワ

リサン(プレアデス星団)、ナナツボシ(北斗七星)、ヒトツボシ(北極星)、アカツキノミョウジョウ(金星)などが

あり、西幡豆ではサンコウサンが西の山にかかるのを見て漁の目安にしていたと伝えています。漁の主体は刺網(東幡豆)

、底曳き網やマンガ(西幡豆)と異なりますが、サンコウサンの伝承は底曳き網漁で利用されたものかもしれません。な

お、サンコウはニザダイという魚の別称ともなっていて、星のサンコウサンと同じ意味に使われています。この魚の尾鰭

付近にある黒い骨質板(3~4個)が、三つ星を連想させることによる命名ですが、漁師によると臭みがあって美味くな

いので食べないとのことです。

◇ オシャリサンの星 ◇

ところで、愛知県内の漁港をめぐった調査では、風に関する伝承も多く記録されました。風位呼称では、ベットウと呼

ばれる風が特徴的で、渥美半島の中山では北東から東にかけての方角からくる大風で、台風接近時によく吹いて海を荒ら

すといわれます。また、西尾市西幡豆や南知多町師崎でも、ナライ(北東の風)より強い風の呼称となっています。

|

ザマタの星

【新潟県佐渡地方】

|

|

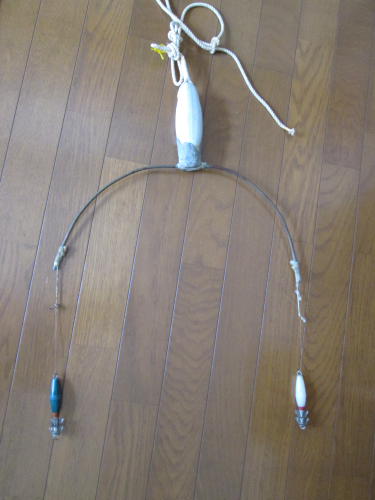

日本海をめぐる星名伝承には、かつての伝統的なイカ釣り漁とかかわる事例が多く知られています。その中心となるの

が佐渡島で、特に興味をそそられたのは、ザマタという星の存在でした。この星名は、『佐渡海府方言集』〔文0074〕や

『日本星座方言資料』〔文0167〕で紹介され、後に石橋正氏は、遠く離れた北海道の襟裳岬に近い広尾漁港で記録してい

ます〔『星の和名をたずねて』文0416〕。そこに登場するザマタは、イカ釣りで使用されたY字形の漁具の一種で、おう

し座のヒアデス星団にその姿を投映したものでした。 1975~1976年にかけて、同じ北海道の積丹半島周辺でイカ釣りと星に関する調査を行った際、各地で漁師から古いイカ 釣り具をいくつか譲り受けてきましたが、その中の一つがザマタと同じ機能を有する用具であると分かったのです。それ は、積丹の漁師らがハネゴと呼び、海の上層から海面近くに浮いてきたイカを釣るための漁具です。そのとき、ザマタは きっとハネゴのことに違いないと考えるようになりました。 ところが、その後すぐに『改訂漁具図説』〔文0412〕を見て、ハネグというイカ釣り具の台座(持ち手)の部分を「座 股」と称していることを知りました。ハネグの図は、積丹のハネゴそのものですが、残念ながら積丹ではハネゴダイとか 単にダイなどと呼ばれているだけで、ザマタなる呼称は一度も耳にしたことがありません。漁具にしろ星の名にしても、 ザマタの新たな手掛かりを得るには、最早原点である佐渡島を訪ねるほかはなさそうです。逸る心を抑えながら、旅立つ ことにしました。

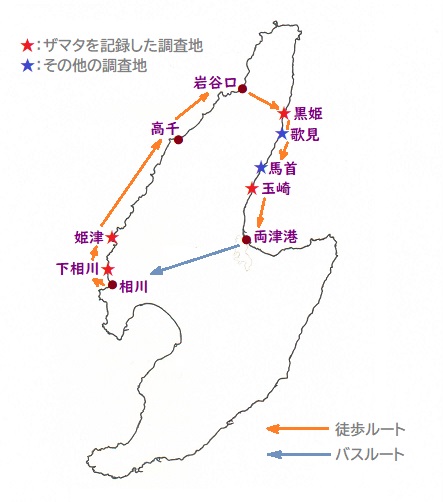

佐渡の調査地図(1976)

こうして、初めて佐渡の地を踏んだのは、1976年11月下旬のことです。両津港に降り立つと、穏やかな日和が出迎えて

くれました。1000㍍を超す高い山並みに目をやれば、島とは思えぬその雄大さに驚かされます。かつての流人たちも、金

北山を眺めては儚い望郷の念に駆られたのでしょうか。今はむかし、遠い過去の感覚はことば一つさえ推し量る術もあり

ません。

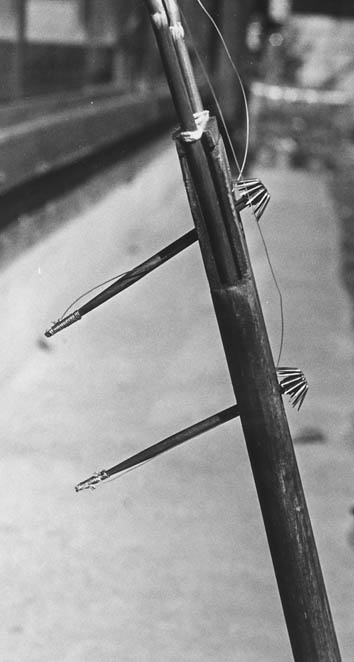

二股のイカ釣り具ハネゴ(右の写真は台座の側面)

翌日も、外海府へ続く沿岸の漁港を訪ね歩きましたが、ザマタを含めて星の伝承は記録できませんでした。この日は岩

谷口で一泊し、最終日はいよいよ大河内川沿いに分水嶺を越えて内海府に出ました。自然豊かな道中でしたが、途中で人

と出会うことはほとんどなく、黒姫に着くと少しほっとした気分になれました。

〈左〉北海道のヤマデ /〈右〉おおいぬ座のサンカク

とはいえ、ザマタの正体は、漁具も星も依然として霧に包まれた状態であることに変わりはありません。佐渡の調査を

終えて感じることは、ザマタに関する島内の伝承が一様ではなく、地域によって異なる存在かもしれないという複雑な思

いです。少なくとも、相川町のそれは、海府地域の伝承とは一線を画しているといえるでしょう。 [1978年初稿][2021年改訂]

|

カンムリボシのふるさと

【埼玉県入間地方】

|

|

カンムリボシとの出会いは、1997年のことです。東京近郊の丘陵地の懐で、散策中に出会った農家の女性

が伝承者であったことを考えると、それはたいへんな驚きでした。時代が平成へと移り、地方へ行ってもそ

う簡単には星の伝承とめぐり会えない状況のなかで、このようなすばらしい星の名が埋もれていたことは、

まさに奇跡的と言ってよいでしょう。 埼玉県では、集中的な調査などによって約8割の自治体で記録があり、それぞれの地域で体系的な星名伝 承が明らかになっています。特に西部の秩父・比企・入間の各地方では、一部で地域的な特性が認められる など首都圏とは思えない星名がみられます。このうち入間地方に目を向けると、星名の多様さは失われるも のの、体系的には一貫した命名の法則性を見出すことができます。最も顕著な事例は、星の数による命名で、 ヒトツボシ(金星)、ミツボシ(三つ星)、ヨツボシ(からす座)、イツツボシ(カシオペア座)、ムツボ シ(プレアデス星団)、ナナツボシ(北斗七星)という具合に、徹底した拘りが感じられます。ただし、オ リオン座の星名としてはミツボシあるいはミツボシサマが圧倒的に優位であり、三つ星以外の星にまで関心 を寄せることはありませんでした。カンムリボシの出現は、そうした従来の特性に大きな風穴をあけるほど の衝撃をもたらしたのです。 伝承者の女性は70歳代とみられ、所沢市に隣接する入間市の出身でした。聞きとりで教えてもらった星名 はいくつかありますが、最初に出てきたのがこのカンムリボシです。初めは、かんむり座のことを言ってい るのかと思っていたところ、星の説明が全く違うのです。それは、明らかにオリオン座の三つ星とその周辺 の星々でした。そのときの感覚では、さらにエリダヌス座の一部の星を含むような印象も受けましたが、確 証はありません。対象としては、三つ星と小三つ星、それにη星を結んだ形が基本になります。しかし、こ の形がカンムリとは、いったいどのような見方をするのでしょうか。一般に冠といえば、頭に載せる王冠の ような形状をイメージすることになります。西洋の星座にあるかんむり座は、まさにこれです。しかし、星 の配列が円形ではないとすると、全く別な思考を働かせなくてはなりません。

〈左〉龍円寺の参道 /〈右〉カンムリボシの見方

こうして明らかになったのは、カンムリボシが観音信仰と深いかかわりをもつという事実でした。詳しい

説明から判断すると、それは観音様の頭上を飾る宝冠と宝髻[ほうけい]であったのです。さらに、この観

音様というのは、伝承者が子どもの頃に親といっしょにお参りに行った新久の龍円寺(入間市)に祀られた

千手観音であることが判明しました。武蔵野三十三観音霊場の一つ(第二十番)として知られた龍円寺では、

毎年12月に「朝観音」と呼ばれる行事があり、まだ暗い早朝より近在の人々が参拝に訪れるということです。

このとき、西空で傾きかけたオリオン座の星々を見て、カンムリボシと呼ぶことを母親から教えられたので

した。確かに、観音菩薩の顔を思い描き、そこに西空で横たわった三つ星付近の星々を重ね合わせると、二

つのイメージは何の違和感もなくしっくりと溶け込みます。まさに、これは日本人が独自に見出した東洋の

カンムリにほかなりません。

〈左〉新しい観音堂 /〈右〉朝観音の様子(2008年)

今回の現地調査では、いったいどの場所からカンムリボシを眺めたのかという素朴な疑問がありましたの

で、寺院の周辺を含めて少し散策してみたところ、方角や視界の状況などから判断して、最も可能性が高い

場所として車道から境内へ至る参道付近と観音堂脇の墓地に目星をつけたのです。次回は、いよいよ朝待ち

当日の星空を見て確認するしかありません。さらに、もう一つ気掛かりだったのは、カンムリボシのふるさ

とである龍円寺周辺で、この星の伝承がまだ残されているかどうかということです。しかし、散策中に出会

った婦人からミツボシサマやナナツボシの名を聞くことはあっても、カンムリボシの伝承については全く手

がかりを得られず、残念な結果に終わりました。

◇ 十一面観音とカンムリボシ ◇ [2009年初稿][2021年改訂]

|

若狭路を行く

【福井県若狭地方】

|

|

福井県は北陸三県で最も西にあり、近畿地方と接しています。敦賀半島から東側はかつての越前の国で、西側は

若狭の国でした。両者は、風土や文化などに相違がみられ、若狭は近畿圏、特に京都府や滋賀県と深いつながりを

もっています。 複雑に入り組んだ海岸線をもつ若狭湾のなかでも、独特の景観を有するのは三方五湖と呼ばれる地域です。五湖とは、 日向湖、久々子湖、水月湖、三方湖、菅湖をいい、このうち日向湖だけが日本海と接続しています。その狭い水路には 橋がかかり、東西それぞれの湖岸に集落が形成されるという古い漁村形態がみられます。 日向[ひるが]を初めて訪れたのは、1975年9月でした。三方地方にのこる「能登星」の星名を自分の耳で確かめたい というのが発端です。とにかく辺鄙な漁港を訪ねたいという気持ちが強く、小浜線の美浜駅からどのようなアクセスで 日向まで行ったのか、ほとんど記憶がありません。ただ、現地に着いて水路を境に日向湖の両岸にひしめき合って建ち並ぶ 漁師家を眺めたとき、それまで見てきた漁村の景観とは異なることがよく分かったのです。

〈左〉日向の橋と集落(2013) /〈右〉タコ壺漁の漁具

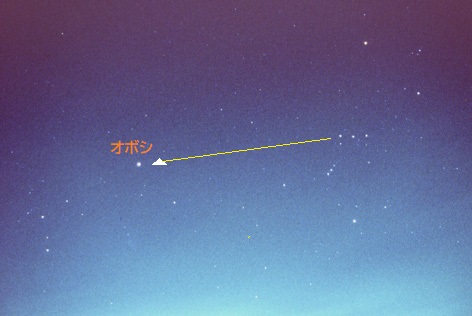

最初に出会ったのは若い漁師で、スンバリ(おうし座)とオボシ(不詳)の星名を教えてくれました。この人から「永井

老人が星に詳しいよ」と聞いたので早速訪ねてみましたが、生憎不在で会えませんでした。しかし、その後すぐに集落の

外れで60代の漁師から話が聞けました。それによると、プレアデス星団はやはりスンバリと呼び、この星を見て時間を

知ったということです。また、カラツキ(オリオン座)やヨアケノミョウジョウ(金星)を含めて、これらの星の出には

魚がよく釣れるといいます。そして、ノトボシの登場です。これはぎょしゃ座のカペラのことで、越前方面まで出漁

すると、9月中旬なら晩の8時頃に能登半島の方角から上ってくる星で、「さあ、ノトボシが出るで魚がよく喰うぞ」

などと言っていました。

〈左〉おおいぬ座 /〈右〉三つ星とオボシの関係

翌日は、若狭湾の西側に連なる漁港を歩くことにしました。まず訪れたのは高浜漁港です。JR小浜線の若狭高浜駅から

ほぼ北に向かって直進すると、15分ほどで岸壁に着きましたが、辺りを見渡した限りでは漁師の姿はありません。一度西へ

行き、反転して東へ歩いて行くと、ようやく刺網の整理をしていた70代の漁師がいました。かつては小さな湾内にサバの

まき網船が8組(16隻)もいたが、今は全くいなくなってしまったこと。漁はすっかり低迷し、アマダイを対象とした

延縄漁と8月限定の刺網漁が行われていることなどを聞かせてもらいました。この漁師は、漁のときに星をあてにしたこと

はないと言って、星の伝承はほとんどありません。それでも、風位呼称では少し興味深いものがあり、南方から吹く風を

ヘタカゼと呼んでいました。さらに南東の風をヒガシノヘタ、南西の風はニシノヘタという具合に呼び分けもみられます。

ヘタはオキ(沖)と対峙することばで陸(オカ)を意味するようです。オカからオキに向かって吹くのは、一般的にダシ

カゼで、高浜では南西の風をダシと呼んでいます。おそらく、ヘタカゼの呼び分けが行われているのは、手漕ぎ船に

帆を張っていた時代の名残ではないかと思われます。出港時の風向きは重要でしたから、北から吹くオキカゼとともに

大事な風だったのでしょう。 [2020年初稿]

|

飛騨と美濃をみつめて

【岐阜県飛騨・美濃地方】

|

|

岐阜県内に伝承された星との本格的な出会いは、1984年に当時名古屋市在住の方からいただいた資料がきっかけでした。

それは、脇田雅彦氏がまとめた『岐阜のミツボシ』〔文0052〕で、県内に伝わるオリオン座三つ星の呼称が伝承者自身の

ことばを通して詳細に記録されていたのです。 その後、脇田氏は2008年に『岐阜県の星の方言』〔文0311〕を著し、星名伝承の集大成を遂げています。自身の調査記 録に加えて、かつて野尻抱影氏に星名の報告を行った香田まゆみ氏、広瀬永治郎氏、玉垣弘八郎氏、桑原淳行氏という4 人の先学者たちの記録を併せて「岐阜県 星の方言一覧表」が作成されました。 さらに、この資料では月にまつわるさまざまな伝承や日月食、流星、彗星の伝承、三日月や月待に関する行事・伝承な ども収録されており、いわば岐阜県の星の民俗について集約した貴重な報告書となっています。北部の飛騨地方と南部の 美濃地方という二つの地域圏を有する岐阜県において、星名の一つにも各地の特性が明確に表れていることがよく分かり、 豊かな文化を育んできた内陸県としての魅力を感じさせてくれます。 さて、調査の開始は2014年の夏で、このときは飛騨南部の下呂市と揖斐郡池田町を歩きました。下呂市では、JR高山 線飛騨萩原駅付近の萩原町上村地区、そこからバスで30分ほど山間に入った萩原町山之口地区や尾崎地区で聞き取りを行 い、延べ5人(男性2人、女性3人)から話を聞くことができました。このうち、最後に出会った75歳(1939年生まれ) の農家の男性から聞いた星の名にマグワボシがあったのです。 マグワは馬鍬のことで、かつては農業に欠かせない用具の一つでした。カラスキで田の荒起しを行ったあと、その土を 均すのに牛馬に曳かせて使いますが、柄が付いた鍬状の道具もマグワあるいはマンガなどと呼ばれることがあります。本 来の馬鍬は台形をした木枠の底部に大きな鉄の釘を多数有し、これで土を掻く構造をしています。マグワボシというと、 通常はからす座の四辺形に対する呼称であり、馬鍬の形状をそのまま星の配列に見立てたものにほかなりません。ところが、 岐阜県の場合は脇田氏の資料によると、オリオン座三つ星の呼称として伝承されています。しかも、その分布域はほぼ西 美濃地方に限られ、飛騨での記録はありません。これは、いったいどういうことでしょうか。 まず、順当に考えるなら、西美濃地方で伝承されていたマグワボシが人的な交流を介して飛騨地方の一部に伝わり、そ れが定着したとみるのが適当です。しかし、なぜ三つ星に馬鍬の姿を重ねたのか、その疑問は残されたままです。そこで、 少し別な視点から考察してみましょう。

〈左〉田を均す馬鍬 /〈右〉オリオン座の三つ星付近

三つ星から馬鍬を思い浮かべるのは困難としても、仮に小三つ星やη星を加えて四辺形になれば、それなりの根拠が見

出せます。実は萩原町では、一般的なカラスキと同類の用具をバグワと呼んでおり、マグワとたいへんよく似た呼称であ

ることを知りました。カラスキボシは三つ星+小三つ星の代表的な星名ですが、これをバグワボシと称した可能性は否定

できないと思われます。やがて、伝承の真意が失われるようになると、バグワはマグワに転訛し、単なる三つ星の呼称と

して定着が図られるようになったかもしれません。ただし、今のところ西美濃ではカラスキをバグワと呼ぶ事例がないこ

とから、あくまでも星名が飛騨で発生したとする前提条件が必要になります。

〈左〉満月(望月) /〈右〉芋名月のサトイモ

翌日は、大垣から養老鉄道で美濃本郷まで行きました。ここから、田園地帯の集落を廻ろうという計画です。駅を出て

間もなく、庭で草取りをしていた84歳(1930年生まれ)の女性と行き会い、少し話を聞きました。旧暦8月15日の十五

夜には、三方に団子と里芋を載せ、花びんにさしたススキとともに供えたといいます。何とも簡素な十五夜の象でしょう。

信仰の原点をみる思いですが、三方を使う事例は全国的にも希少です。 [2021年初稿]

|

由利のホシガニ

【秋田県南部沿岸地方】

|

|

秋田県の調査といえば、1976年に早春の仙北郡西木村上戸沢(現仙北市)を訪ねたことがあります。北海道の調査を終

えて下北半島へ渡り、各地の漁港をめぐりながら八戸市や盛岡市を経由しての訪問でした。戸沢地区は、かつてマタギ集

落として知られたところで、その特殊な狩猟集団が利用していた星の伝承を探ろうというのが主な目的です。 宿で紹介された門脇さん宅を訪ねると、夫婦であたたかく迎え入れてくださり、山の生きものから川魚の獲り方などを含 めて、かつての暮らしぶりについていろいろと話を聞くことができました。門脇さんは職業人としてのマタギではなかった ものの、尋常小学校4年生のとき父親の村田式鉄砲を持ち出してバンドリ(ムササビ)を仕留めるなど、マタギ(狩猟者) としての長い経験の持ち主だったのです。しかし、いざ星の話題になると、傍らにいた奥さんが、 「星といえば・・・・・・、そうそう確かホウキボシというのがあったすなぁ。星がいくつも集まってるから、ちょうど雲のよ うにみえるんでしょう」 と言って、星の名前はこれひとつきりと、申し訳なさそうに頭を下げたのです。外ではいつの間にか雪が舞い始め、部屋 のストーブがパチパチと鳴って、薪が弾けていました。結局、西木村の猟師から星の伝承を聞くことはありませんでした が、今となっては貴重な聞き取りであったと思います。

ホウキボシ(プレアデス星団)の見方

それから36年ものブランクを経て、秋田県の調査が再開されました。今回は、海の漁師を求めての旅です。前年より本

格的な全国調査を展開することになり、その手始めとなった山形県沿岸域に連なる調査ということで、県境付近のにかほ

市象潟町小砂川漁港からスタートです。

〈左〉モッコボシの見方 /〈右〉金浦の方位石

ここで、にかほ市内のモッコについて注目すると、

〈左〉西目漁港のガザミ /〈右〉ジャノメガザミの斑紋

西目の漁師も、かつては手漕ぎの船でスルメイカを釣っており、釣り具はやはりトンボとハネゴの二種でした。サンコ

ウやヨアケボシ(金星)を頼りにしていたそうで、ヨアケボシの出には朝イカが付くと伝承されていました。残念ながら、

他のイカ釣りのアテ星については思い出すことができないまま、漁港をあとにしたことが悔やまれます。 [2021年初稿]

|

ライトレールの街

【富山県沿岸地方】

|

|

北陸三県のうち、最も東に位置するのが富山県です。能登半島に抱かれた富山湾の蜃気楼やホタルイカ、日本海に注ぐ

黒部川とその源流域である立山の峰々、白川郷と並ぶ合掌造りの五箇山集落など、県内の至る所に名所、旧跡、特産物が

みられます。 新潟県から続く沿岸には大小の漁港が点在し、さまざまな漁業が展開されてきました。そんな富山県の調査は、2012年 4月に行われています。JR北陸本線(現在一部は第三セクターの運営による)を中心にJR氷見線、そしてLRTのス マートな車両が人気の富山ライトレール(現富山地方鉄道)や高岡の万葉線など、個性豊かな列車とバスを乗り継いでの 旅でした。

富山市内から望む剣岳方面の峰々

調査のはじまりは、魚津市からです。駅前の観光案内所でレンタサイクルを借り、まず黒部市の石田漁港を訪ねたあと、

経田漁港と魚津漁港をめぐりました。魚津市の漁師らに伝承された星は、ミツボシサン(オリオン座)、ナナツボシ(プ

レアデス星団)、アオボシサン(おおいぬ座のシリウス)、オオボシサン(金星)などで、かつてイカ釣り漁で利用され

た星々が主体です。魚津漁港の80歳(1932年生まれ)の元漁師は、これらの星の出を「星の出あい」と呼んでいました。

ただし、プレアデス星団をナナツボシと称しているのは魚津だけのようで、黒部市や朝日町でナナツボシといえば、一般

的な北斗七星のことです。

〈左〉万葉線のライトレール / 〈右〉内川の漁師町景観

翌日は、高岡からJR氷見線と路線バスで、富山湾西部沿岸の漁港を歩きました。朝一番の列車に乗り、7時前には氷

見の漁港に到着したものの、港内は水揚げ作業の只中で活気に満ちています。多くの人びとが忙しなく動きまわり、車の

往来も頻繁です。とてもゆっくりと話を訊ける状況ではないため、とりあえず北部の小さな漁港を先に訪ねることにしま

した。阿尾を皮切りに、薮田、小杉、宇波、大境、女良と歩き、聞き取りができたのは宇波漁港、大境漁港、女良漁港で、

いずれも定置網主体の漁業構造となっています。何とか漁師の姿を探して聞いた話は、かつてのイカ釣り漁を中心として、

太陽や月の伝承、風位呼称などに及びました。ただし、星名や星の利用に関する伝承は希薄で、伝統的なイカ釣り漁が比

較的早い時代に衰退してしまったか、あるいは元々そうした伝承者が少なかったのかもしれません。

富山城址の石垣に刻まれた星印

ところで、この掘割に面した通りにもライトレールが走っています。富山地方鉄道が富山駅南口を起点に運行する

セントラムで、駅を挟んだ北側の富山ライトレール(旧JR富山港線)とともに、市民の大切な交通手段として親しまれ

てきましたが、北陸新幹線の開業に伴う駅舎の改修によって二つのライトレールは1本につながりました。2020年春以降

は、すべての運行を富山地方鉄道が担っています。 [2021年初稿]

|

ヌケボシが飛ぶ夜

【長野県中部地方】

|

|

信州の星を求めての旅は、1975年から始まっています。日本で生まれた星の名に興味を抱き、できることなら自分の耳

で直接確かめてみたいという思いが強くなっていた頃です。しかし、当時は旅のついでに何か星の話題が拾えたらという

程度の考えで、本格的な聞きとり調査とはほど遠いものでした。 それでも、見知らぬ土地で実際に星の伝承にふれてみると、むしろ想像以上に奥深い世界であることが分かるのです。 この旅では、諏訪湖や小谷村、伊那谷、木曽路などを訪れていますが、星の名を記録できたのは下諏訪と高遠町(現伊那 市)だけでした。 6月中旬の信州は、既に梅雨入り後の季節でしたが、幸い雨に降られることもなく旅を続けていました。諏訪から伊那 谷へ入るには、通常JR中央線と飯田線を乗り継いで行くのが順当です。ただ、当時は茅野駅から杖突峠を経て高遠へ至 るJRバスが運行しており、それを利用することにしました。高遠というと、今では城址公園の桜で有名ですが、その頃 は南アルプスの雄大な懐に抱かれた静かな町でした。バスを降りて、町内を散策しながら三峰川の畔に出ると、そこで草 取りをしていたのは80代の女性です。邪魔をしないように声掛けをしたところ、初めは控えめで重かった口調が、次第に 和らいできました。 最初に出てきた高遠の星は、ミツボシサマ(オリオン座)です。宵の明星はキンボシと呼ばれ、いかにも金星らしい星 名だと感心しました。次に出てきたのはヌケボシで、これは流星の呼称です。おそらく、夜空の星が抜け落ちて流れ星に なるとみたのでしょう。実は、このヌケボシには、話者である女性の経験談が大きくかかわっていたのです。それは、戦 後間もなくの1947(昭和22)年頃でした。その年の1月に母親が亡くなり、美篶(現伊那市内の地名)にある叔父の家ま で出かけたときのことです。以前からそこの奥さんとは相性が合わなかったため、その晩は泊めてもらうことができず、 暗い夜道を歩いて高遠まで帰ることになりました。もちろん街灯などはなく、生憎月もない晩に、女ひとりで一里もの道 を帰るのは、どんなに心細かったことでしょう。ところが、途中の道で前方の山に突然青白いヌケボシが流れたのです。 その後も、同じように三つ、四つと星が流れたので、もう大変です。急に怖くなり、大急ぎで歩いて行くと、ようやく行 商の人と行き会い、ほっとすることができました。ヌケボシの話は、まだ続きます。地元では、ヌケボシの正体について、 尾長鳥が飛ぶからだと伝える人がおり、また、この星が家の屋根に流れると悪いことが起こるとも言われています。 なお、ミツボシサンは下諏訪の街中でも伝承されていました。ここでは、「宵の口に東から出て、夜中には高くなり、 夜明け頃西へ入る」と伝わっています。三つ星の位置や動きで、時間を計っていたようです。

ヌケボシ(撮影:青木昭夫氏)

長い空白期を経て、再び信州の地を歩いたのは、2014年の夏でした。調査地として選んだのは、富士見町です。このと

き、農家の男女5人から聞きとりを行い、ミツボシサマ、ムツボシサマ(プレアデス星団)、ヒシャクボシ・ナナツボシ

(いずれも北斗七星)などの星名を得ました。昔から養蚕がさかんな地域で、各地区内にはコダマ神を祀った石碑があり、

秋蚕[しゅうこ]が終わると、繭の豊作に感謝するコダマ様の行事が行われました。

伊那市のさんよりこより

月をめぐる行事といえば、十五夜がよく知られていますが、月待行事も全国的に行われてきました。長野県では、ほぼ

全域で二十三夜待がみられ、1975年に小谷村千国で聞いた二十三夜講は、旧暦の毎月23日の夜、当番となった宿に集まっ

て月の出を拝していました。1919年頃までは続いていたようで、街道沿いには大きな二十三夜塔が遺されています。また、

山形村小坂の清水地区でも、女性年配者の講として二十三夜待がありました。やはり、旧暦の毎月23日に当番宿で掛軸を

かけ、鉦を鳴らしながら念仏を唱えたのです。その後、月の出を拝して解散しました。

常円寺の二十二夜尊祭 [2021年初稿]

|

海鳴りとナリの記憶

【宮城県沿岸地方】

|

|

宮城県内を訪ねる初めての現地調査は、2014年の夏でした。東日本大震災から約3年半が経過し、各地で復興に向け

た歩みが続いていた頃です。沿岸域の大規模な工事によって、漁港の整備や巨大な防波堤の建設が進むなか、人びとの

暮らしもようやく落ち着きをとり戻したように見受けられました。しかし、更地となったかつての市街地や多くの仮設

住宅、復旧半ばの交通機関など、まだまだ不自由な日常生活を余儀なくされている地域は少なくありません。足を運ぶ

その先々で、震災のつめ跡がのこされていたのです。 思えば、星の民俗調査が全国へと拡大されたのは、2011年の大震災が大きな契機となっています。誰もが予測できな かったあの未曾有の災害が、近い将来に日本の各地で発生し得るという危機感を生み、時間的にそして経済的にも実現 可能なギリギリの状況で調査に臨んできました。各地をめぐるうちに、まだ多くの伝承者がいることに気付かされ、よ うやく宮城県への調査を思い立ったのです。 最初の調査地として選んだのは、松島町から石巻市、そして女川町にかけての地域で、レンタカーを利用した正味1 日だけの短い調査となりました。東松島市の宮戸島では、仮設の道路を辿って里浜まで行き、81歳(1933年生まれ)の 漁師から話を聞く機会を得ました。この浜では、幸いにも多くの家が流されることなく、漁港の被害も他所より少なか ったといいます。確かに集落を見渡しても、大きな被害の痕跡は見られません。ただ、地震による家屋の倒壊は発生し たようです。一方、漁業では大きな被害を被り、震災前に約80軒あったのり養殖は12軒に減少してしまいました。改め て、さまざまな課題を抱えての復興であることを思い知らされたのです。 宮戸島での星の伝承は、ミツボシやナナツボシ(北斗七星)など一般的な呼称ばかりで、伝統的な星名は記録できま せんでした。ただ、かつては星の話を聞いた記憶があるということで、早くに伝承が途絶えてしまった可能性がありま す。今回の調査目的の一つでもある背負い運搬具については、一般的な背負い梯子(有爪タイプを含む)をヤセウマと 称し、背負い籠のほうはタンガラと呼んでいました。 宮戸島をあとにし、途中石巻の日和山に立ち寄ってから、牡鹿半島の漁港に向かいます。西側沿岸の入り組んだ地形 には小さな漁港が点在していますが、港が残されても漁船が全くなかったり、多くの住宅が流出した漁港では復旧工事 中で立ち入りができないなど、とても調査ができる状況ではありません。大津波の直撃を受けた東側沿岸はさらに深刻 で、現状を確認して回るのが精一杯でした。それでも、女川町の飯子浜で小さな加工場にいた70代の漁師から少し話を 聞くことができました。自宅が流されたため現在は石巻市に住んでいて、ここまで通っているそうです。以前はカキ養 殖業を営んでいましたが、震災後はホタテの養殖に切り替え、今年からようやく出荷できるようになったと言います。 念のため、星の伝承について尋ねてみると、ナナツボシは北の空にあるので方角を知る目あてになったと教えてくれま した。そこから塩竈への帰路、女川の市街地では道路網の整備や土地の嵩上げなど、大規模な工事が進行していました。 その後、2015年に塩竈から定期船で浦戸諸島の寒風沢島と桂島を訪ねていますが、サンダイボシ(三つ星)やタナバ タ、十五夜などの行事について情報を得た程度で、依然として県内の伝統的な星名やその利用に関する伝承とめぐり会 う機会は訪れません。そこで、今度は北部の沿岸域に目を向け、少し時間をかけて歩くことにしました。 こうして迎えた2017年の初秋。前日に仙台市郊外で三日月不動尊などの調査を終えて石巻市に宿泊し、いよいよ南三 陸町から気仙沼にかけての沿岸域調査と向き合う日がきました。まず、JR石巻線で前谷地まで行き、そこからBRT (バス高速輸送システム)に乗り換えます。本来なら気仙沼線の列車が運行しているはずですが、震災後は気仙沼と岩 手県盛駅間の大船渡線とともに、一部区間を除きBRTへの転換が図られました。これらの路線の一部は、旧線路跡に 整備されたバス専用レーンを走り、一般的な路線バスとは異なる運行形態が導入されています。 最初の目的地は歌津地区で、歌津駅から沿岸を歩いて泊浜まで行く計画です。前谷地から歌津までは84分ほどかかり、 その間陸前戸倉や志津川、清水浜などの漁港を通過します。震災から既に6年半が経過しているにも拘らず、いずれの 地も未だ復興半ばの状況でした。 BRTの歌津駅周辺でも大規模な工事が進行中で、歩く人の姿はほとんどありません。よく見ると、BRTの駅の背 後には、旧気仙沼線のホームがそのまま残されています。その後2019年には撤去され、BRTの専用レーンに切り替え られましたが、当時は二つの駅が併存する姿にふれ、在りし日の歌津の街並みを想い描いてみたのです。

〈左〉石巻日和山からの眺望 /〈右〉BRT歌津駅と旧歌津駅ホーム

駅前の国道は工事中で歩道が整備されておらず、行き交う大型車両に注意しながら進むと、10分ほどで歌津崎方面へ

の分岐に着きます。ここから海沿いの道を歩き、最初に現れたのが館浜漁港です。港内に漁船は少なく、人影もないた

め聞きとりはできませんでした。その先、小さな鼻を越えると道は緩やかに下り、稲淵漁港が近づいてきます。すると

左手に一軒の民家が現れ、少し離れた作業小屋では漁具の手入れをしている漁師の姿が目に留まりました。この85歳

(1932年生まれ)になる漁師との出会いが、県内で伝統的な星名体系に接する最初の機会となったのです。

〈左〉泊から歌津方面を望む /〈右〉ジャクボシとそのアトボシ(α)

稲淵からは、海岸線をひたすら歩き、やがて泊浜に着きました。漁港では、漁師の姿が結構みられ、少し活気がある

ようです。通りがかりに見かけた船に親子の漁師がいたので、80代の父親に声をかけて少し話を聞きました。伝承して

いた星名は、ジャグ(プレアデス星団)、ムジラ(三つ星)、ヨアケボシで、館浜の星とほぼ同じです。ここでもやは

り、かつてのイカ釣り漁でこれらの星々を利用していました。 [2021年初稿]

|

能登の海とキシュウ

【石川県能登地方】

|

|

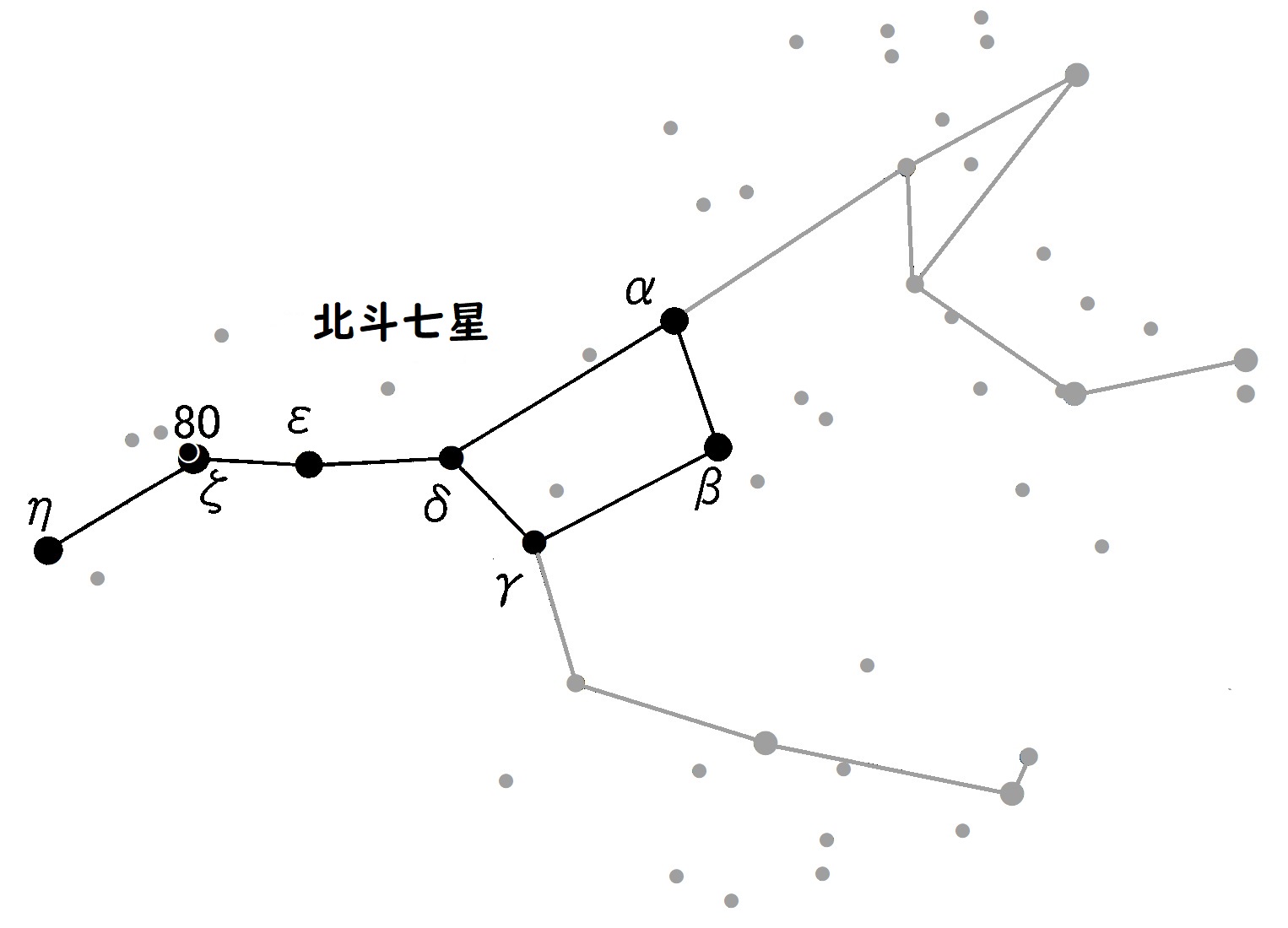

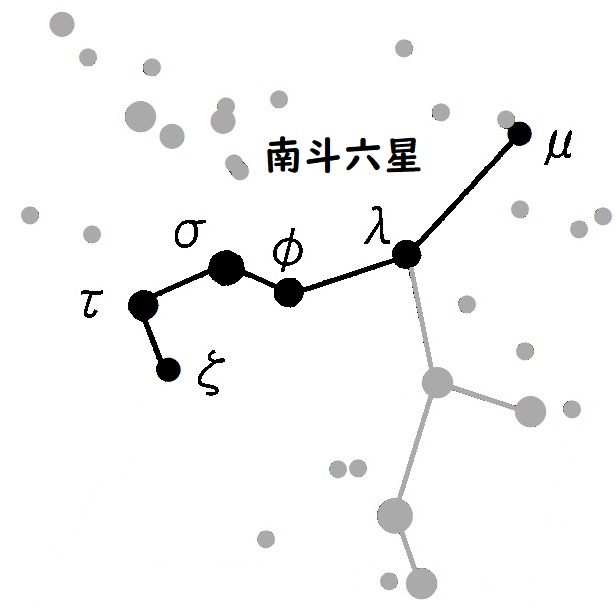

ノトボシの由来となった能登半島への旅は、1975年に遡ります。若狭から福井を抜け、最終的に越中(富山県)五箇

山に至る途中で、2日ほど滞在しました。輪島市と穴水町では聞きとりの記録があり、カジボシ(北斗七星)やオオボ

シ、ヤマネボシ、オオメボシ(いずれも金星)などの星名を聞いています。 能登は、いろいろな面で心惹かれる地です。日本海に大きく突き出した地形や北陸の歴史、風土、文化によって育ま れた暮らしは、一部で特有の習俗や行事などを生み出してきました。北前船が往来した時代には、交易や風待ちの重要 な中継地となり、日和山や方位石が遺る港も少なからずあります。いつかは、ゆっくりと能登半島を歩いてみたいとい う思いは、長い間心の片隅でくすぶり続けていたのです。その間には、能登の広い地域で継承されてきたキシュウとい う行事の存在を知り、強い関心を抱くようになりました。 日本の沿岸各地で行われる「船祝い」の行事について、奥能登を中心とした地域では、これをほぼ一様にキシュウと 称しています。一部でフナオコシや起舟などとも呼ばれ、新たな年の始めにあたり、オカへあげていた船を水にもどし て漁の準備をし、その年の安全な操業と豊漁を祈願するというものです。そして、何よりも注目したいのは、開催され る日程についてです。『石川懸鳳至郡誌』〔文0284〕では、「きしう」が毎年1月11日(旧暦)に行われ、年頭に鬼宿 星を祭ることから転訛したと伝えられると記されています。つまり、きしう(キシュウ)は鬼宿星を祭る行事と捉えら れていたことになります。 さて、鬼宿星というのは古代中国やインドの星座である二十八宿の一つで、鬼宿(かに座のγδηθ)のことです。 二十八宿中で最も善い宿とされていることから、旧暦で鬼宿日にあたる日は、多くの祭礼や行事などが行われてきまし た。奥能登のキシュウも、そうした縁起の善い日に実施された行事であったようです。果たして、能登地方のキシュウ は、鬼宿星とどのようなかかわりをもっていたのでしょうか。各地で行事が存続しているとすれば、何か手がかりを得 ることができるかもしれないということで、38年振りの調査行が決まりました。 能登島を含む能登半島沿岸には、80ヵ所を超える漁港があり、これらを効率よく回るにはレンタカーの利用しかあり ません。それでも、3日間で全てを訪ねるのは困難であり、奥能登を中心とした調査ルートを計画しました。初日は能 登島をめぐり、2日目は輪島市から珠洲市、能登町、穴水町にかけての沿岸域を調査、そして最終日は再び輪島市を出 て、志賀町までの沿岸を訪ねるコースです。出発は2013年5月下旬と決め、沿岸域にのこる日和山や方位石についても 主要な調査項目としました。 能登空港を出ると、間もなく七尾北湾に沿って南下します。海は穏やかで、初夏の陽射しが降り注ぐ水辺には、大き な櫓が築かれていました。この地方の風物詩として知られるボラ待ち漁を行うための櫓で、高い場所から網を操作して ボラを獲ります。道路に並行して走るのはのと鉄道七尾線で、2001年までは輪島まで運行していましたが、今は穴水が 終着駅です。1975年に訪れたときはまだ国鉄路線の時代で、穴水から能登線の列車に揺られて旅したことを思い出しま した。 深浦まで来て、最初の中島漁港へ立ち寄りましたが、ほとんどが遊漁船で漁師はいません。そのまま能登島を目ざし て走り始めると、道路脇の水田で草刈りをしていた女性の姿が目に留まり、車を停めて声をかけてみました。農家の人 かと思っていたところ、この辺りは半農半漁が基本で、主体は農業とのことです。海では、かつて刺網漁が盛んに行わ れましたが、今は漁に出る人も少ないと言います。念のため星について尋ねると、意外にもミツボシ、ヒシャクボシ (北斗七星)、ヒトツボシ(北極星)などの星名が伝承されていました。ヒトツボシは、海上で霧が出た際に目あてに したということです。おそらく、昔は夫婦で漁に出ていたのでしょう。 少し走ると、すぐに大きな橋を渡ります。いよいよ能登島に入りました。まず、三ヶ浦漁港に寄り閨町でキシュウの 聞きとりを済ませたあと、いくつか小さな船溜りを過ぎて向田漁港へやって来ました。この港には、イルカウォッチン グの観光船が何隻もあります。70代の元漁師と出会って少し話をしましたが、星の伝承はなく、漁業や風のこと、キシ ュウや火祭りなどの行事について教えてもらいました。 暫らく走ると、能登島北端の祖母ヶ浦[ばがうら]という所に着きました。小さな船溜りに沿って集落があり、その 周辺に農地があります。典型的な半農半漁村の佇まいは、かつてのこの島の暮らしを感じさせてくれます。生業の主体 は農業で、昔は背後の台地上にあった畑地で桑を栽培し、それをカイコに与えて繭をとり、出荷していたようです。 また、副業であった漁業においては夫婦で出漁し、サンジョウアミ(刺網の一種)を使ってタイやクロダイ、メバルな どを獲っていました。その際、霧が出て陸地が見えないときは、北極星を見て方角を定めたということです。この浜に も、逞しい女性の姿があったのです。こうした話を聞かせてくれたのは、87歳(1926年生まれ)の女性です。また、キ シュウ、エビス祭、オンバサマの行事に関する貴重な情報もありました。その後、鰀目と野崎でそれぞれ漁師から聞き とりを行い、今度は能登島大橋を経由して輪島へ向かいました。 翌日の早朝、宿から歩いて輪島港日和山の調査に行きました。日和山は、漁港の背後にある高台に位置し、すぐ近く に竜ヶ崎灯台があります。広場から階段を上って行くと、周囲は雑草が繁茂し、どこが日和山なのか判然としません。 それでも何とか方位石を探し出し、ようやく確認ができました。方位石の隣には妙見大菩薩の石塔があり、ここにも北 極星や北斗七星に対する信仰があったことを偲ばせてくれます。 宿に戻ると、二日目の調査へと出発しました。まずは、白米の有名な千枚田を見学したあと、名舟漁港で69歳(1944 年生まれ)の漁師から話を聞きました。当地に鎮座する奥津姫神社は、沖合に浮かぶ舳倉島の神(奥津比女)を祀って おり、夏の祭礼でこの神を迎え入れるための鳥居が海中に建っています。日本海に面した外浦一帯は、冬期に強風と高 波に見舞われるため、12月から翌年3月の間は、基本的に休漁を余儀なくされますが、名舟ではミツボシやスバリ(プ レアデス星団)、ナナツボシ(北斗七星)が伝承されていました。

〈左〉日暈と輪島日和山 /〈右〉高屋港日和山

さらに外浦沿岸を走って、珠洲市の真浦、長橋に立ち寄り、高屋港を訪ねました。ここでは、海辺の小さな岩山が日

和山になっており、港はかつて北前船の風待ち港として利用されたようです。禄剛崎を見送って寺家を過ぎ、森腰辺り

にさしかかったとき、道端に佇んでいた年配の男性が目に留まりました。早速声をかけたところ、この日は地元の駅伝

大会が実施されており、その応援をしていたようです。父親は漁師で、かつては北国へニシン漁などの出稼ぎに出かけ

ていたそうですが、本人は漁師ではありません。ところが、星の話題になると、いきなりキタノオオカジとミナミノコ

カジがあると言うのです。他にもサンコウ(三つ星)、スバリ(プレアデス星団)、オオボシ(金星)などを伝承して

いました。キタノオオカジは「北にある大きな舵星」の意味で、おおぐま座の北斗七星です。これは北行する北前船が

目あてにした星とされ、その対極にあるのがミナミノコカジ(夏に出るいて座の南斗六星)ということになります。と

いうことは、北前船が南行する際の目標の星だったのかもしれません。それにしても、能登を代表する星名が今なお埋

もれていたことは、たいへんな驚きです。その貴重な星名を伝えていた男性とのめぐり会いは、さらに信じ難い出来事

であったと言えるでしょう。

〈左〉北の大舵(おおぐま座)/〈右〉南の小舵(いて座)

最終日は、輪島市から西側の沿岸を訪ねます。最初の光浦漁港で東方を望むと、太陽に見事な日暈がかかり、海上に

浮かぶ小さな岬のシルエットを一際輝かせていました。その先端には、昨朝訪ねた輪島の日和山があります。光浦から

鵜入、大沢と続く漁港では、いずれも運よく漁師と出会う機会に恵まれ、聞きとりができました。同じ輪島市に属する

地域で伝承された星は、ヒトツボシ(北極星)、カジボシ、ヒシャクボシ、ナナツボシ(いずれも北斗七星)、スバル

サマ(プレアデス星団)などで、大沢ではかつて七ツ島へ出漁した折に利用した星があったとのことですが、詳細は不

明です。また、鵜入では北斗七星を見て船を走らせたと言います。この80代の漁師は夫婦で海に出て、ちょうどワカメ

採りから帰ってきたところだったのです。船には多くのワカメがあり、カマと呼ばれる採取用具なども積まれていまし

た。

|

街角に眠る星

【神奈川県東部沿岸地方】

|

|

関東地方で沿岸域を擁するのは1都3県で、このうち神奈川と千葉の両県は、漁業の盛んな地域として知られていま

す。特に東京湾の内湾域では、早くから開発の波に洗われながらも、多くの漁港が存続しています。神奈川県の場合は、

川崎市から横浜市、そして横須賀市の観音崎辺りまでが該当する区域となり、これまでの開発によって大規模な港湾施

設やコンビナート、工場地帯、軍用基地、レジャー施設などの出現を見届けながら、都市との共存が模索されてきまし

た。これは、対岸の千葉県内房地域においても同様の経過がみられます。 このような著しい変貌を遂げる湾岸域は、かつて江戸前の海として人びとの暮らしを支えてきましたが、果たして、 今でも星の伝承は健在なのでしょうか。時代を少し振り返り、『日本星座方言資料』〔文0167〕などの記録をみると、 川崎市幸区から横浜市久里浜にかけて、こぐま座、おおぐま座、おうし座、オリオン座、さそり座、りゅうこつ座の5 星座と金星を対象とした30種余りの星名を確認することができます。漁師を中心とする漁業関係の伝承ということを考 慮しても、かなり多様な星名体系が存在していたことが分かります。なかには、製塩業とのかかわりが推測される星名 もあり、西日本からの伝播の影響がみられます。また、対岸の内房地域と共通する星名が含まれていることから、漁業 者の往来に伴う伝播もあったことでしょう。 さて、このような背景を念頭におく以前の1983年夏には、一部の地域で既に現地調査を実施しています。地元の研究 者である横山好廣氏の案内で、横須賀市の鴨居地区と走水地区を訪ねました。鴨居では、73歳(1910年生まれ)のSさん からサンゲンボシ(三つ星)、スバルボシ(プレアデス星団)、メラボシ(りゅうこつ座)、オオボシ(金星)などの 伝統的な星名を記録し、スバルボシについては、当地で使われている漁具のスバルに由来していることを聞きました。 メラボシは、この辺りで南のごく低空に出現するカノープスのことで、本来は千葉県で生まれた星名と考えられます。 鴨居の漁師はよく房総方面に出漁していたとされ、反対に房総側からも漁師が来てメラボシの呼称を使っていたようで すから、そうした交流を介して伝播したものでしょう。 鴨居へは、その後2009年に再訪していますが、そこで聞きとりを行った数人の漁師の中に、何とSさんの子息にあたる 人がいたのです。26年を経た偶然の出会いでしたが、縁の不思議さを感じます。しかも、サンゲンボシやメラボシ、オ オボシなどの星名が見事に受け継がれてきたことを知り、嬉しくなりました。Sさんは代々タイの延縄漁を専門とする漁 師でしたが、近年は延縄ばかりでなく刺網漁を行う漁師も4人ほどになってしまったようで、専業の漁師は姿を消し、 漁業の衰退が一段と進んでいることが分かります。 観音崎の北西に位置する走水漁港は、鴨居のような漁師町とは異なり、昔から兼業漁師が多いとされてきました。こ こでは、75歳(1908年生まれ)の漁師を訪ねて話を聞きました。伝承していた星名は、サンゲンボシ、スバルボシ、ヒ チケンボシ(北斗七星)、オオボシなど、鴨居とほぼ同じ体系が確認されました。この辺りでは、南東の風をイナサと 呼んでいますが、例年二百十日(9月1日)頃が吹き始めで、それより早い8月24日頃の一番風を「盂蘭盆の荒れ」、 そして8月27日か28日頃の二番風を「諏訪の荒れ」と称しています。いずれも海が荒れる前兆となる風だったのです。

〈左〉横須賀市の鴨居漁港 /〈右〉鴨居の漁具スバル

走水から西へ向かうと、横須賀市の中心街に至りますが、その一角にあるのが新安浦漁港です。ここを含めて、2009

年になってようやく横浜市内の漁港調査が実現することになりました。先の調査からは26年が経過しており、沿岸の開

発はさらに進行しているはずです。この間の漁業の衰退や漁師の減少などを考えると、星の伝承をめぐる状況は、より

厳しさを増していることが予測されました。

〈左〉ワカメの天日干し /〈右〉算木(下段の二種が計算用)

ところで、横浜の中心街に今なお漁船が居並ぶ景観を残している場所があります。漁港ではない水路の船溜りですが、

かつて子安浜と呼ばれていたところです。明治期からすでに埋立てが始まり、元の浜通りは狭い道で、浜と海が接して

いました。それでは、現在の子安浜はと言えば、何とも不思議な光景を見せてくれます。浜通りの一方は都会の家並み

が続き、どこにでもある街中の道路と変わりはありません。しかし、反対側に目を向けると水路に沿って漁港のような

作業小屋が軒を連ねているのです。

|

沼津の富士百景

【静岡県沼津地方】

|

|

駿河湾を中心とした沿岸域には、富士山の景観を楽しめるポイントが各地にあります。特に海と富士が織り成す構図

は、静岡県ならではの魅力と言えるでしょう。狩野川河口の我入道辺りから、江浦湾や内浦湾を経て大瀬崎へ至る海岸

線には多くの漁港が点在し、二度、三度と足を運んで聞きとり調査を行ってきました。その時々に表情を変える富士山

の姿は、季節や地形の変化と相俟って、まさに富士百景を現出してくれるのです。 静岡県では、『日本星座方言資料』〔文0167〕や『静岡県の星の方言』〔文0076〕などにより、多様な星の伝承が記 録されており、星名の種類も全国屈指の多彩さを誇っています。沿岸域から内陸の山間地まで、広範な地域に及ぶ調査 の結果と考えられます。 漁業との関係では、伊豆半島沿岸域で多くの星名が記録されており、東海岸の宇佐美、伊東、稲取、下河津、白浜、 下田や西海岸の我入道、内浦、西浦、土肥、宇久須、田子、仁科、妻良などが主要な伝承地となっています。これらの 大半は、既に現地での聞きとり調査を行っていますが、伝統的な星名を伝承する漁師から話を聞く機会は、なかなかあ りません。それでも、伊東市については幾度か通うなかで、忘れ得ぬ漁師との出会いがありました。 その調査は、2010年の早春です。魚の干物を商いするSさんは84歳(1925年生まれ)になる元漁師で、戦争から復員し た1948年より漁を始めました。当時は半農半漁の暮らしが基本であり、農閑期に手繰網漁を行ってアマダイやキダイ、 ヒラメ、タカアシガニなどを獲っていたようです。1955年頃からは、棒受網漁に従事するようになり、近海では観音崎 から稲取にかけての海域、そして遠くは新島、三宅島、八丈島の沖合まで出漁しました。よく利用した漁場は、大島と 利島の間にあるオオムロダシと呼ばれる瀬で、サバやムロアジ、マアジなどが獲れたと言います。また、最も遠い漁場 は、八丈島の先にあるシンクロセという海域で、3ヵ月ほどの間小型のサバ漁を行ったことがあります。このような出 漁のことを「デェナンバラで商売してきた」などと言ったそうです。デェナンバラというのは、大海原を意味する言葉 でした。 Sさんが伝承していた星は、ミツボシ、スバル(プレアデス星団で別名をナナツボシ)、ヒトツボシ(北極星)、ヒシ ャク(北斗七星)、トビアガリ(金星)などで、新島方面から帰港する際には、北の方角を知る目安としてヒトツボシ を利用していました。また、同市湯川で話を聞いた80歳前後の漁師からは、ヒシャクボシ、オオボシ(おおいぬ座シリ ウス)、キンボシ(金星)などの星名を記録し、古い漁師から聞いたことがあると教えてくれました。過去の記録と照 合すると、符合する星名は3割にも満たないことから、本来の伝統的な星名の多くが忘れられた存在となっていること が分かります。 さて、舞台は伊豆半島の西の付け根にあたる地域に変わります。狩野川の河口を基盤に、駿河湾のいちばん奥まった 地区では、旧沼津町が1923年に楊原村との対等合併により沼津市に生まれ変っています。その後も幾度かの合併を重ね、 現在は2005年の戸田村との合併によって、約60㌔に及ぶ沿岸域を有する自治体となりました。このうち、旧村であった 楊原から静浦、内浦、西浦と続く海岸線は、風光明媚な景観に恵まれ、富士の山容を望む恰好の土地柄です。 この地域における調査の始まりは2010年の師走で、河口左岸の我入道から獅子浜までを歩きました。我入道の場合は、 漁港というより船溜りですが、70代の3人の漁師から話を聞いたところ、星名として伝わっていたのはオオボシ(金星) だけでした。この星が出ると間もなく夜明けになるといい、地元では夜明けのことを「ヒガシがきた」と表現していま す。 背中に三つの班紋をもつカニとして知られるのはジャノメガザミで、我入道ではジョウトウヘイと呼ばれますが、近 年はあまり獲れなくなったようです。残念なことに、星名としてのジョウトウヘイは記録されていませんが、カニの紋 に星を見出した感性はすばらしいと思います。 沼津御用邸を眺めながら海沿いに進むと、馬込の静浦漁港に着きます。ここでは、71歳(1939年生まれ)の漁師から さまざまな項目に関する聞きとりを行うことができました。静浦は、昔からまき網や底曳網の漁が盛んで、イワシやサ バ、アジ(5~6月)、ヒライワシ、セグロ(カタクチイワシ)などを漁獲しています。5~7月頃にはスルメイカ漁 も最盛期となり、他にシラス漁などが行われました。

静浦の漁港と富士

星の伝承は、ミツボシ、ナナツボシ(北斗七星)、オオボシ(金星)、それにトンキョボシで、最後の星名にはこの

土地ならではの見方が継承されていたのです。トンキョボシは、オオボシと同じ夜明け前の東天に上る金星のことで、

「トンキョボシが出たから、早く網を上げなければ」などという具合に、漁の目安として利用されてきました。漁とい

うのは、静浦の伝統的なまき網漁のことで、イワシの群れが浮上するという午前3時頃に網を入れる必要がありました。

間もなく夜明けを迎えますが、その頃にはせっかく群れになったイワシが散ってしまうため、夜明け前に網を上げなけ

ればなりません。そこで、漁師らは東天に現れる金星に注目し、網を上げる時期を見定める指標として利用してきまし

た。

鷲頭山とトンキョボシ(イメージ)

静浦の先、内浦から西浦地区に点在する漁港を訪ねたのは、1年後(2011年)の冬でした。重寺漁港では、80歳近い

漁師からミツボシ、ナナツボシ、トンキョを記録し、小海漁港でも70代の漁師がミツボシ、オオボシ(金星)、トンキ

ョボシを伝承していました。その際、トンキョとは「すっとんきょう」の意味であることを確認しています。また、同

じ小海で70代女性からの聞きとりでは、ミツボシ、ナナツボシ、アケノミョウジョウ、ヨイノミョウジョウというごく

標準的な星名体系が義父から嫁へと受け継がれてきたのです。この場合は、同じ船で夫や義父とともに漁を経験した女

性の存在が重要な鍵を握っていると言えるでしょう。トンキョボシは、内浦においても健在でした。

〈左〉長浜城址の富士 /〈右〉重寺の富士

その後、西浦まで足を延ばしてみましたが、星の伝承者とめぐり会う機会はありませんでした。さらに先の西伊豆に

近い戸田地区については、既にこの年の秋に調査を実施しています。漁港で、70代の二人の漁師から聞きとりを行い、

ミツボシ、スバル、キタノミョウジョウ(北極星)などの星名を記録しました。戸田にも「富士山が笠(雲)をかぶる

と雨が近い」との俚諺があり、富士の方角(北北西)から吹く風はオオカワラと呼ばれています。沼津の漁師らは、北

乃至北西からの風に関心が高かったとみえて、我入道をはじめ馬込、内浦、西浦、戸田にかけて、オオカラあるいはオ

オカワラ、オキベットウ、フジオロシ、セイケンジなど、多彩な呼称がみられます。 [2021年初稿]

|

目盛が刻む尺の星

【茨城県中・南部地方】

|

|

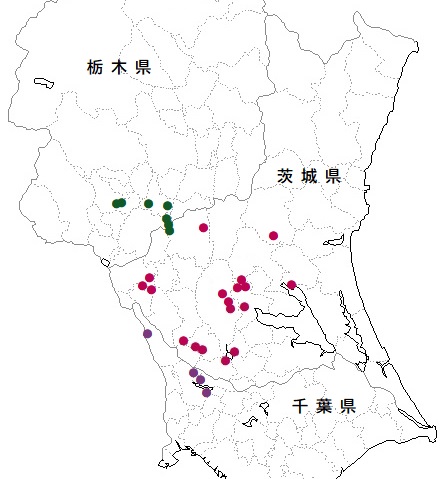

茨城県で最も印象的な星名といえば、シャクゴボシをおいて他には見あたりません。1992年の冬に、茨城県最初の調

査で訪れた土浦市宍塚で、75歳(1917年生まれ)の男性から記録して以来、2012年秋の古河市恩名での調査まで、18の

事例を確認しています。さらに栃木県南部で7例、千葉県北西部にも4例があり、利根川下流域を代表する星名である

ことが分かります。 シャクゴは現代の定規、つまりモノサシのことです。それも目盛の単位がメートルやセンチメートルではなく、かつ て使われていた尺や寸という単位のものが原形となります。江戸時代の方言について記した『物類称呼』〔文0198〕に は、常陸でしゃくごというと紹介されており、茨城県では一般的な呼称でした。したがって、シャクゴボシの分布の中 心は茨城県内にあります。 シャクゴボシは、オリオン座の三つ星を対象とした星名で、この点はいずれの伝承も一致しています。ほぼ等間隔に 並ぶ三つの2等星は、まさしくモノサシそのものと言えるでしょう。実際に夜空で眺める感覚においても違和感はなく、 的を得た命名です。とは言え、モノサシにもいくつかのタイプがあります。人びとが見出した夜空のモノサシが、どの ような特性をもっていたのか、各地の聞きとり内容を振り返りながら整理してみたいと思います。 まず、土浦市宍塚の星名伝承は、シャクゴボシ、ジョウトウヘイボシ(これも三つ星)、ヒシャクボシ(北斗七星)、 アケノミョウジョウ、ヨイノミョウジョウ(いずれも金星)を基本的な構成としています。ジョウトウヘイボシは、戦 時中に外地で使われていたそうで、この辺りの三つ星はシャクゴボシが一般的でした。この男性は、三つ星の長さを1 尺5寸とみていましたので、それは同様の長さを有する曲尺(長辺側)を想定したものと考えられます。 1993年から翌年にかけては、つくば市の3ヵ所で記録されました。伝承者は男性2人、女性ひとりの計3人です。こ のうち、金田の80歳(1913年生まれ)男性は、シャクゴを長さ1尺のモノサシとし、そこに刻まれた目盛の印が、ちょ うど三つ星の配列と符合することから、シャクゴボシと呼ぶそうです。上ノ室の77歳(1916年生まれ)の男性も同様で、 長さ1尺のシャクゴに刻まれた印が、三つ星の配列になると言っています。しかし、栗原で出会った90歳(1904年生ま れ)の女性は、シャクゴを2尺のモノサシとし、両端と中心の目印を三つ星に見立てていたのです。このように比較的 近い土地であっても、伝承者によって見方が異なるということは、各個人の暮らしにおいて、それぞれが慣れ親しんだ シャクゴをそのまま夜空へ投映しているのかもしれません。 つくば市では、シャクゴボシの他にミツボシ、ナナツボシ(北斗七星)、クレノミョウジョウ(金星)などがあり、 月暈や三日月に関する伝承を聞きました。また栗原の女性は、かつてこの辺りで行われていた「オムヅラサマ」の習俗 についても語ってくれました。それは、プレアデス星団の呼称であるオムツラサマとの深いかかわりを示唆する重要な 情報であったのです。 1996年冬には新治村(現土浦市)を歩き、女性2人、男性ひとりの3人からシャクゴボシを聞いています。小高地区 の女性は、シャクゴのように点々と星が三つ並んでいるとの認識を示していましたが、大志戸地区の82歳(1914年生ま れ)の女性と小野地区の70代男性の場合は、シャクゴの意味については説明がありませんでした。

〈左〉シャクゴボシの分布 /〈右〉シャクゴボシ(イメージ)

以上のように、当初はつくば市や土浦市を中心とする地域に限定された星名と捉えられてきましたが、その後の調査

によって伝承域は次第に拡大しています。まず1999年秋には、藤代町(現取手市)の88歳(1911年生まれ)の農家の女

性がシャクゴボシを伝えていました。ただし、星名だけでモノサシという見方は確認できていません。その1年後には、

谷和原村(現つくばみらい市)で82歳(1918年生まれ)の農家の男性が、モノサシの目印のように星が三つ並んでいる

ことを説明してくれました。同村の86歳(1914年生まれ)になる農家の女性も、「シャクゴボシは、モノサシのように

三つ並んだ星」と伝えています。先の男性と出会った平沼地区は、他ではほとんど見られない特徴的な地形を有し、か

つてのすり鉢状をした水田を中心に畑地が広がり、さらにその周囲には馬蹄形のような集落が形成されていたのです。

〈左〉さまざまなモノサシ /〈右〉紬生産用のシャクゴ [2021年初稿]

|

むじなと一升の星

【山梨県北部地方】

|

|

信州と接する山梨県は、名立たる峰々に囲まれた山国です。静岡県ともに、霊峰富士山のお膝元として富士五湖を擁

し、甲州ぶどうの産地としても知られています。 星の民俗学を世に著した野尻抱影氏も、青春時代の5年間を甲府中学校の英語教師として過ごしました。この間、1909 (明治42)年夏に白峰三山の北岳に登頂するなど、山岳人としても知られた存在でした。その山行きの折、広河原の小 屋で道案内の漁師から聞いた「むじな話」というのが『星まんだら』〔文0243〕などに紹介されています。そこに登場 するムジナノカワハリという星は、東京都や埼玉県の山間地に広く分布しており、一部は山梨県の北東部にも伝播して いたのです。 1978年の春、奥多摩湖(小河内ダム)の上流にあたる丹波山村の小袖集落で73歳(1905年生まれ)の炭焼き経験者と の出会いがあり、山梨県における本格的な調査の始まりとなりました。小袖は、奥多摩湖に注ぐ小袖川右岸の尾根斜面 にある小さな集落です。湖畔の青梅街道から細い林道を辿らなければ、行き着くことができません。かつては炭焼きが 盛んに行われ、そうした暮らしのなかで利用された星が伝承されていました。ミツボシ(三つ星)、クヨウボシ(プレ アデス星団)、カワハリ(からす座)、アサボシ、ヨイノミョウジョウ(いずれも金星)、チカボシ(月に接近した星) などを記録したものの、本人は「あまり星は見なかった」と言います。チカボシというのは不吉な星で、それが見える 方角では人が死ぬという俗信があり、またホウキボシ(彗星)については、「鍋底に火がついたようだ」と興味深い見 方をしていました。 丹波山村の南に接しているのは小菅村で、やはり山里の暮らしと結びついた星の伝承が遺されています。1982年から 翌83年にかけては、同村在住の知人の紹介で数人の炭焼き経験者から話を聞く機会がありました。そのうちの二人のO さんから記録した星の伝承にカアハリという星名が出てきます。これは、カワハリが転訛した呼び方で、原意は「皮張り」 そのものです。その他にミツボシ、ナナツボシ(プレアデス星団)、ヒチヨ(北斗七星)などがあり、子どもたちはプ レアデス星団をゴヂャゴヂャボシと呼んでいたことも分かりました。ミツボシについては、星の動きをよく観察してい て、「夏のミツボシは、昼通りと言って昼間のうちに空を通り抜ける」と伝えています。星空への関心は星名に止まら ず、次のような伝承や俗信にも及んでいました。 ・月の近く(1~3尺)にツレボシが見えると、星が出た方角では人が死んだり不幸がある ・三日月が立つと日照りになり、寝て見えると雨が多い ・夕方の日暈は雨が降ると言って嫌った ・流れ星を見ると人が死ぬ ・日食は、お天道さまが病気になったものだ ・ホウキボシ(彗星)が出ると何か異変(戦争など)がある まだ電灯などがなかった時代の山の暮らしでは、普段とは異なる光に対して研ぎ澄まされた感性を発揮していたのか もしれません。 もう一つの事例は、1983年5月に同じ小菅村の長作集落における聞きとりです。伝承者は74歳(1909年生まれ)のM さんで、14歳頃から60年近くも炭焼きに従事してきました。星名はやはりカアハリで、この星は動物の皮を張った形に似 ているからだと言います。いったい、どのような動物の皮なのでしょうか。別な人から聞いた小菅村の主な生きものは、 タヌキ、ムジナ、ササグマ(穴熊)、ホングマ(月の輪熊)、バンドリ(むささび)、コバンドリ(ももんが)などで、 ムジナとタヌキは異なる生きものとされています。どちらかと言えばササグマに似ていますが、それよりも足が短く毛 が柔らかいそうです。また、ムジナはよく岩穴に二つずつ入っていて、毛皮は鍛冶屋で使用する鞴に最適でした。 タヌキとムジナが同じか否かという話は、野尻氏のエッセイにも記されていますが、東京都や埼玉県の山間地でムジ ナと言えば、一般的にタヌキのことと考えてよいでしょう。カワハリという星名は、本来ムジナノカワハリが出発点と なっていますので、これはタヌキの毛皮を広げた姿ということになります。ただし、小菅村の場合は特定の動物ではな かったのかもしれません。 Mさんが伝える星名は、他にミツボシ、ゴヂャゴヂャボシ、ヒチヤノホシ(北斗七星)、ミョウゾウボシ(金星)など があります。このような自然との接し方は、身近な鳥や草木にも生きていて、例えば真っ赤なビンドロ(アカショウビ ン)が鳴くと雨が降るとか、ヒンヒョン(トラツグミ)が鳴くと人が死ぬと言って、別名をホトケドリと呼んでいまし た。他にカッキントン(コノハズク)、エボ(ミゾゴイ)など、鳥の特徴的な生態を捉えた命名が多くみられます。 植物では、カッポウバナ(ホタルブクロ)やイワナあるいはミズナ(イワタバコ)、ユキワリソウ(有毒のハシリド コロ)、ズサ(アブラチャン)、ヤマクワ(ヤマボウシ)、マメンブシ(キブシ)、オッカドあるいはカッツンボウ (ヌルデ)など、日々の暮らしとかかわりの深い種を中心に識別が行われています。最後のヌルデは、小菅村で1月14 日のヤブヨケと称する行事に利用されますが、いわゆる小正月に際して道祖神を祀る信仰のことです。ここでは、直径 2~3寸のヌルデの木を2尺ほどの長さに切り、上部を一部分削り取って人の顔を描きます。これを2本(男性の顔と 女性の顔)用意し、集落内の辻などに立てておくのです。今では見られませんが、調査当時はまだ細々と継続されてい たようです。

〈左〉カワハリボシ(イメージ) /〈右〉ヌルデの道祖神

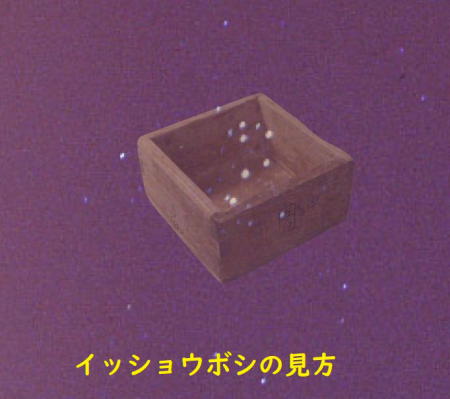

さて、一旦ムジナから離れて、プレアデス星団に目を向けてみましょう。丹波山村や小菅村では、比較的変化に富ん

だ星名を記録していますが、さらに西側の地域にはイッショウボシという呼び名が分布しています。イッショウという

のは一升の意味で、プレアデス星団の集まりを一升ほどの量とみたものか、それとも一升桝の大きさとみたものか、真

意は分かりません。

むじなの皮干しから生まれたカワハリと、食生活にかかわる一升の星は、奇しくも山梨県東部で互いに異なる文化圏

の境界を示してくれました。今後も分布域が拡大する可能性はありますが、カワハリに関しては他の都県を含めてほば

確定していますので、注目はイッショウボシの記録次第ということになりそうです。 [2021年初稿]

|

ウツボ食の海道

【三重県南部沿岸地方】

|

|

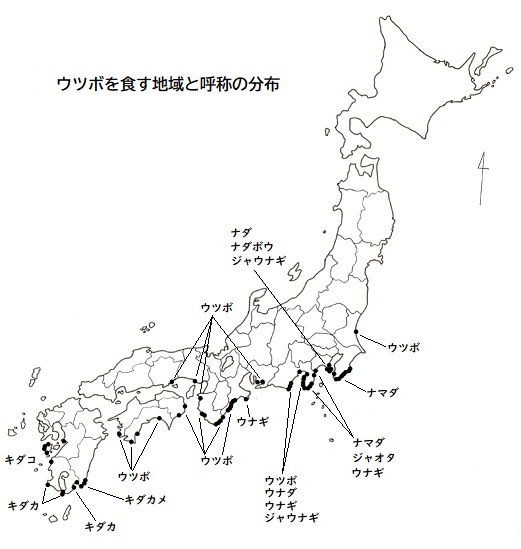

太平洋沿岸域に定着している黒潮文化に連なる習俗として、ウツボの食文化があります。ウツボはウナギ目ウツボ科

の生物で、本州中部以南に分布するとされ、浅海の岩礁帯を主な生息域としています。日本沿岸では、他に多くの仲間

が知られており、ウツボはそれらを代表する種として馴染み深い存在です。漁業面における利用価値は総体的に低い生

物ですが、肉は食用や加工用に、また皮膚についてはなめし皮などに利用されています。各地でさまざまな呼称が知ら

れ、厳めしい外観とは裏腹に、隠れた味覚が豊かな食文化を育んできました。 ウツボを食する慣習は、元来西日本が中心であり、漁民の出稼ぎ漁や移住等に伴って次第に東日本へ広まったのでは ないかと考えられます。これまでの聞き取り調査から、ウツボを食材として利用する、あるいは過去に利用していた地 域を整理すると、関東から九州にかけての太平洋岸に広く分布している状況が明らかになってきました。とりわけ、房 総半島や三浦半島、伊豆半島、紀伊半島南部、九州の大隅半島や天草地方などで伝承事例が多く、また地域による呼称 の変化も多様です。

西日本の太平洋沿岸域では、ウツボを食用魚として認識している地域が多く、ハレの日や行事の食材に位置付けてい

る土地さえみられます。一方で、東日本では伊豆半島の一部でみられる特殊な事例を除けば、日常食として利用してい

るところは少ないようです。とくに三浦半島や房総半島の沿岸域については、現在のウツボ食にかかわる担い手が高齢

者中心であることや、戦後は急速に利用価値を失っていることなどを考慮すると、関東地方ではウツボが補完的あるい

は非常時の食材として捉えられていたのかもしれません。

〈左〉ウツボの天日干し /〈右〉干物を刻んで揚げた加工品

次の白浦漁港と島勝浦漁港でも、70代の漁師から話を聞いたところ、漁の主体はやはりエビ網で、キタッポ(北風)

が吹くと漁に悪影響を及ぼすとのこと。また、手漕ぎ船時代の定置網漁は、六丁艪の船5隻に各12~13人が乗り込んで

網あげを行っていたようです。ウツボの食べ方は、海野浦とほぼ同じですが、干物作りはまず身を背開きにして塩漬け

し、これを天日に干すという手順であることが判明しました。

〈左〉エビ網を手入れする漁師 /〈右〉九木漁港と背後の日和山

歴史を遡ると、この地は近世初期に遠見番所や烽火場が設置された場所であり、その目的達成の役割を担っていたの

が日和山ではなかったかと推測されます。また、九鬼は戦国時代に活躍した九鬼水軍発祥の地としても知られています。

そう言えば、道を教えてくれた漁師が、第二次大戦中は日和山に兵隊がきていたと話していました。近世の遠見番所の

ように、あの鞍部から熊野灘や上空を監視していたのでしょうか。今は呼称だけが残る日和山にも、数百年に及ぶ時の

つながりがあることを実感したひとときでした。 [2022年初稿]

|

雷神と風神に学ぶ

【群馬県】

|

|

群馬県南部から埼玉県北部にかけての地域では、「御荷鉾の三束雨」という俚諺を伝承しているところが多くみられ

ます。御荷鉾は、北の鏑川と南の神流川に挟まれた主稜線上に位置する山で、西御荷鉾山(1286㍍)と東御荷鉾山

(1246㍍)があります。西上州という地理的特性や遠方からもよく目につく山容によって、天候を予知する際の指標と

して注目されてきました。 この伝承を初めて聞いたのは1996年秋で、埼玉県上里町の農家の男性(72歳)です。当地からは、南西方向に御荷鉾 山、北西方向には榛名山を望むことができますが、これらの山から同時に雲が湧き上がると、往々にして雷雲が発達す ることが多いそうです。すると、刈り取った麦を三つも束ねないうちに雨が降ってくると言い伝えられてきました。三 束雨の正体は、麦刈りの作業にあったのです。因みに、土地が変わると指標となる山も変化し、埼玉県南西部の三芳町 では「大山(神奈川県)の三把ガミナリ」と伝わり、同県北東部の大利根町では「浅間山の三把稲」となります〔『埼 玉の天気占い』文0420〕。 その後、2008年に群馬県玉村町を調査した際、70代の農家の男性から「御荷鉾の三束雨」を記録しています。同町 は、利根川を介して上里町と隣接する土地柄ですから、同様の伝承があるのはよく頷けます。また、同じ玉村町の81歳 になる農家の女性は、「西風が強いと三日目には雨が降る」と教えてくれました。この「三日目に雨」という言葉の使 い方は、月暈の伝承においてよく耳にする文言です。この町でも、月の周りに白い輪が見えて、その中に星がひとつあ れば次の日、三つあれば三日後に雨と言っていますので、いずれも天気は西からくずれてくることを予知した諺なのか もしれません。 こうした天気俚諺は、北部の沼田市でも別な形態で伝承されていました。上川田で出会った60代の農家の男性は、父 親から聞いた話として、遠方の山を指さしながら語ってくれたのです。それは春の初め頃、西にある奥山の平らな稜線 上にいくつかの星が見えると、翌日は入道雲が出て雨になるという内容でした。奥山とは、上川田の西方約 2.5㌔から 3.5㌔付近に連なる標高 800㍍ほどの稜線と推測されますが、そこに現れる星の正体が気になるところです。翌日の天 気を予測している状況を考慮し、仮に星を確認するのが前日の夕刻から夜の初め頃とすれば、西天にはプレアデス星団 の姿を捉えることができるはずです。西日本では、この星団が西に入ると風が吹くあるいは天気がくずれるという伝承 が各地にみられますので、それに連なるような見方をしていた可能性があります。

〈左〉星伝承の山並み(沼田市)/〈右〉高山村の炭焼き風景(黒炭)

玉村町や沼田市に伝わる星名は、ミツボシ、ナナツボシ(北斗七星)、ヨアケノホシ、ヒグレノホシ(いずれも金星)

などで、一般的なものでした。群馬県では、オリオン座三つ星の呼称として、サンジョウサマの系統が普遍的に分布し

ており、南東部でサンチョウボシ系の分布域と接しています。たとえば、栃木や埼玉両県との境界に近い板倉町の三つ

星はサンチョウボシと呼ばれ、昔の人たちが星の動きによって時計代わりに利用してきました。さらに、おうし座のプ

レアデス星団には、オモツラサマの呼称がのこされています。星名の意味は「お六連さま」で、茨城県や埼玉県、千葉

県など利根川流域に点々と分布がみられます。伝承者は85歳(1913年生まれ)の女性で、十九夜さまや二十三夜さまの

月待行事とともに、下五箇における天気予知についても話してくれました。それは、「この辺りで汽車の音が聞こえる

と北東の風が吹き始めた証拠で、そんなときは雨になる」というものです。

〈左〉碓氷川と浅間山 /〈右〉風神札(長野県)

さて、山と風の深いかかわりについて、もうひとつの事例を紹介しておきましょう。最後の舞台は、中部の安中市で

す。北野殿地区は、安中駅の南方で碓氷川と柳瀬川右岸の河岸段丘上に位置する小さな集落で、西方に浅間山の姿を望

むことができます。ここで、二十二夜行事の聞きとりを行った70代の農家の女性から、「浅間山に雲がかかると風が吹

く」という伝承を記録しました。いわゆるアサマオロシと呼ばれる風で、やはり冬の卓越風の一種とみられます。これ

は、旧松井田町の上後閑でも確認されており、碓氷川流域では広く共有された伝承かと思われます。 [2022年初稿]

|

延縄に星の声を訊く

【山形県沿岸地方】

|

|

山形県の飛島行は、星の民俗調査と本格的に向き合う原点となった旅でした。それから37年後には山形県の沿岸域を

訪ね歩き、これを契機として調査は一気に全国展開されることになったのです。そこには、東日本大震災の発生が大き

な影響を及ぼしていました。今このときに、未踏査の地をできる限り歩いておきたいという思いは、その後の調査に臨

む強い決意を示すものであったのです。 3日間の予定で調査に出たのは、2011年秋でした。初日はJR羽越本線のあつみ温泉駅から、国道7号線に沿って南 下し、新潟県境の鼠ヶ関まで歩き通しました。この間、鶴岡市の温海釜谷坂、大岩川、小岩川、早田を訪ね、最後の鼠 ヶ関では、古参の漁師宅に伺って聞きとりを行っています。 飛島や酒田などでは、かつてスルメイカを対象とした伝統的なイカ釣り漁が盛んでしたが、沿岸の南部地域でも同様 のイカ釣りが行われていたようで、その後はヤリイカ漁が主流となった経緯があります。大岩川の80代の漁師によると、 現在の漁は冬イカ(ヤリイカ)漁、マダイの延縄漁、タラ漁などで、新潟県の粟島近海にオオセと呼ばれる好漁場があ るマダイ漁の場合は、山形県ばかりでなく新潟県からも多くの漁船が出漁するとのことです。この延縄には、海底に縄 を入れるソコナワと海中に浮かせるウキナワがあり、いずれも餌は小エビ類を使います。 漁は夜通し行われるということで、星を利用していた可能性が考えられますが、鼠ヶ関では次のような話を伝えてい ました。それは、夜明け前にアサノミョウジョウ(金星)が現れると、どの船も横一列に並んで一斉に最後の縄入れを したと言うのです。明けの明星の輝きと整列した漁船が織りなす光景は、思い浮かべるだけで身が引き締まります。し かし、具体的な星の伝承はこれひとつきりで、他には星の名も含めてほとんど伝わっていない地域であることが分かり ます。かつてのイカ釣りと星に関する伝承もなく、わずかにナナツボシ(北斗七星)と金星の呼称を記録しただけでし た。これらの地域では、比較的早い段階で伝承が失われてしまったのかもしれません。 イカ釣具については、小岩川の漁師からスルメイカ漁でトンボとハネゴを利用していたと聞き、やはり佐渡から北国 へ連なる伝播域の一部であると納得しました。ただし、ヤリイカの場合は鉛の錘と番線を組み合わせた別な釣具があり、 イカ鉤も細い竹串に鉤を付けた専用の擬餌鉤が使われます。以前は6月から8月にかけて夏イカ漁が行われ、日本海を 北上するスルメイカを釣り上げていました。 生産用具と言えば、山形県や秋田県にはモッコと呼ばれる背負い運搬具があり、これが星の名にも繋がっているとい うことで、いくつか情報を収集することができました。モッコには、一般的な縄モッコの他に背負いモッコというのが あり、後者が星とかかわりをもつ用具です。まず、温海釜谷坂で70代の男性二人から聞いたのは、開口部が広く下部は ほそく窄んだ形状の背負い籠で、モッコと呼ぶものがあるそうです。いわゆる逆円錐形の籠で、山仕事へ行くときに道 具などを運んだと言います。さらに、浜辺から砂を運搬する目的で作られたスナショイと呼ばれる背負い具は、木製の 箱型をしており、紐を引くと底板が開いて背負ったまま砂を落とす仕組みになっていました。小岩川でも、釜谷坂と同 じようなモッコを使っていたようですが、呼称は一般的なショイカゴです。通常は畑仕事に使われるほか、漁師の間で も水揚げしたサメを出荷所へ運ぶのに利用しました。 ところで、沿岸域南部に伝わる風の伝承を整理すると、風位呼称では北の風がアイノカゼ、ヤマセ、シモカゼで、東 の風がヒガシ、ヤマシなど、南東の風はダシで、南から南西の風をクダリ、シカタなどと呼びます。北西の風について は、タマカゼあるいはシタカゼと称しています。マダイの延縄漁では、粟島の方角からクダリが吹き始めると、海は大 シケになると言い伝えられてきました。また風と星の関係では、夜空の星がチカチカ見えると天気が変わる(大岩川) とか、冬に星がチカチカすると天気が変わる(小岩川)など、上空の風の状態を星の瞬き具合で推察していたようです。

〈左〉ヤリイカの釣具 /〈右〉鼠ヶ関漁港を望む

さて、2日目の調査は再びあつみ温泉駅から始めることにしました。今度は、北側の沿岸域を歩きます。駅を出て間

もなく、ポツポツと雨が落ちてきました。最初に現れた温福という小さな漁港に立寄ってみると、係留されていたのは

小さな磯船ばかりで、漁師の姿はありません。この先に改修された米子漁港があるはずなので、そちらを目指します。

集落のある旧道を抜けて7号線に合流すると、前方に漁港の緑地が見えてきました。しとしと降る雨に傘をさしながら

歩いていると、向こうから小さな手押し車を押して来る年配の婦人の姿が目に留まったのです。互いの距離が次第に狭

まり、いかにも庄内人らしい雰囲気を感じたところで声をかけてみました。

〈左〉温海より望む粟島 /〈右〉オヤコボシの伝承

そして、最終日の調査は、さらに北上して秋田県境に近い吹浦まで足を運ぶことになりました。吹浦は鳥海山の懐に

抱かれた漁港で、入江を利用した旧港の他に新港が整備されています。しかし、いずれも漁船は少なく活気がありませ

ん。岸壁で70代の漁師から少し話を聞きましたが、風位呼称や月暈の伝承程度で、星の利用については知らないと言い

ます。そこで漁港を諦め、吹浦の集落を歩くことにしたのです。 [2022年初稿]

|

連絡船の海峡はいま

【北海道渡島地方】

|

|

津軽海峡を挟んで本州と対峙するのは、北海道の渡島半島です。海峡に沿って東に亀田半島があり、西には松前半島

が迫り出しています。かつては、青森港と函館港を結ぶ連絡船がこの海峡のメインルートでしたが、現在は津軽半島と

松前半島が青函トンネルによって結ばれ、交通の要となっています。 北海道で本格的な星の民俗調査を開始したのは、1976年秋のことでした。当時は、東京発の夜行列車と青函連絡船、 そして道内の列車を乗り継いで移動するのが、若者の一般的な旅のスタイルだったのです。もちろん、宿は各地に点在 するユールホステルを利用しました。1976年1月から2月にかけての旅では、厳寒の北海道内を半月余りかけて廻った こともありましたが、まだ不慣れな調査で本格的な聞き取りには至らず、ほとんど記録を残せませんでした。各地で目 のあたりにした冬の厳しさだけが、深く心に刻まれています。結局、星の伝承を記録できたのはその年の秋以降で、地 域も積丹半島周辺と増毛地方の一部に限られ、その後は北海道そのものが調査地として遠く離れた存在となってしまっ たのです。 東日本大震災を契機とした全国展開の調査が始まって以来、北海道での再調査は大きな課題の一つとなっていました。 少なくとも、伝統的なイカ釣り漁が盛んであった道南地方の星の伝承に対する関心は、いつの間にか大きな期待へと変 化していたのです。そこには、かつて函館の漁港を訪ねた折に、聞きとり調査ができなかった苦い体験が影を落として いました。津軽海峡を望む渡島半島沿いの漁港を訪ね、イカ釣りと星に関する伝承を何とか拾い集めたい、その思いが ようやく実現したのは、2017年6月になってからです。 調査は、3泊4日の予定で半島南岸を巡る計画を立て、星の民俗だけでなく社寺境内などに奉納された方位石も対象 としました。40年近い歳月によって調査をとり巻く環境は一変したものの、そこに向かう心はあの頃と少しも変わりま せん。冬の松前町やかつて函館本線の車窓から幾度となく仰いだ駒ヶ岳の山容、青森県の調査で深浦の漁師が出稼ぎに 行っていたという亀田半島の臼尻など、そうした懐かしく興味深い土地を訪れるのが待ち遠しいと思えてならなかった のです。

〈左〉大沼と駒ヶ岳 /〈右〉沿岸域の漁師村

初日の調査は午後の半日だけで、まずは函館空港からレンタカーで函館山に直行しました。展望台に立つと、眼下の

函館市街から東に恵山方面、西は木古内方面へと続く海岸線を望むことができます。明日からの聞き取り調査で、どの

ような伝承者とめぐり会えるのか、期待はふくらむばかりです。その後、市内に現存する3ヵ所の方位石を調べました。

これらは、函館漁港に近い実行寺と隣接する称名寺、さらに数百㍍離れた厳島神社の各境内や墓地にあり、いわゆる日

和山と呼ばれる地形ではない場所に集まっている状況は、たいへんめずらしいと言えるでしょう。ただし、二つの寺院

は当初別な場所にあったようで、方位石の設置も本来は日和山に似た環境であったかもしれません。

〈左〉江差・鴎島の方位石 /〈右〉北前船の係留跡

川汲から先は、尾札部、木直、古部に立ち寄り、さらに恵山岬手前の椴法華漁港での聞きとりが、最後の調査記録と

なりました。ここでは、60代の若い漁師から「スルメイカ漁では、サンコウの出やアオボシの出を待ってイカを釣った」

と聞き、比較的遅い時代まで星の伝承が生きていたことを改めて認識させられたのです。 [2022年初稿]

|