|

3 星の名の伝承 〈2023/03/25〉

日本で生まれた星の名には、いくつかのタイプが知られています。

|

| ◎ お お ぐ ま 座 |

|

|

北の空を廻る星といえば、北斗七星を連想する人が多いことでしょう。この7個の特徴的な星々を有するのは、多くの人に

馴染み深いおおぐま座です。星座の形をみると、北斗七星は熊の背中から尾の部分に相当し、日本では標準的な星名として広

く定着しています。もともと中国で生まれた星の名が伝わったもので、星座の名前よりも普及しました。 県内では、ホクトシチセイのほかにホクトセイやホクトナナセイなどと呼ばれますが、日本で発生した星名としての記録は、 主として星の数によるものと星の配列を身近な用具に見立てた二つの系統が存在します。

【 ナナツボシ 】

【 ナナチョウ 】

【 ヒシャクボシ 】

柄杓の用途や形状はさまざま

【 ヒチヨウ 】

【 キタシッチョウ 】

【 ヒチジョウノホシ 】

|

| ◎ か ら す 座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

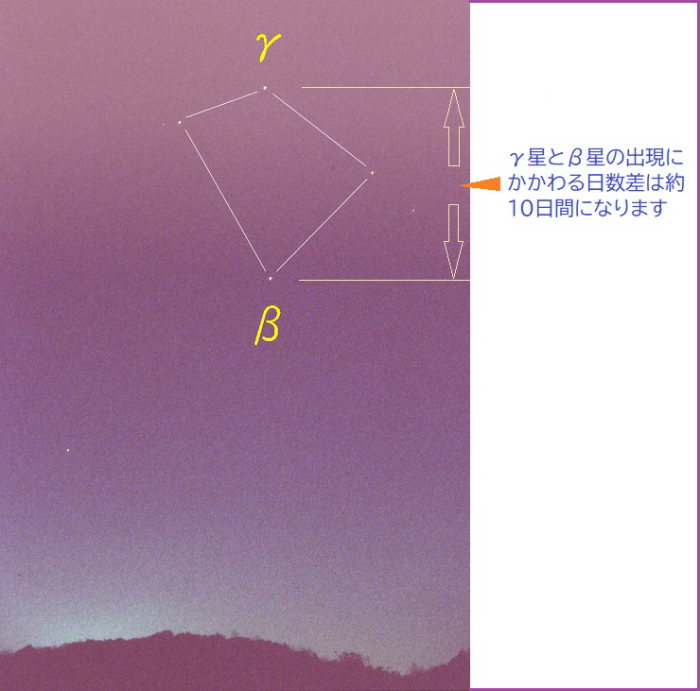

カラス座は小さな星座です。4個の3等星が四辺形を描いていますが、特に目立った明るい星はありません。この星座を利用

していたのは、県内の中央付近から西側の一帯で、東側では伝承されていないようです。 人びとが注目していたのは、四辺形を構成する星々の出現とその動きでした。埼玉県では、11月に入ると夜明け前の南東の空に 現れ、夏の夕暮れに南西の空へ没するまで、夜空のどこかでその姿を認めることができます。したがって、かつては製炭業が盛ん であった西部の山間域において、そうした時代の暮らしを支える重要な指標であったのです。

【 カワハリボシ 】

【 オゼンボシ 】

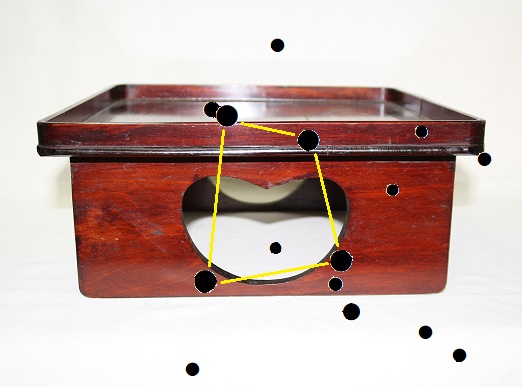

からす座とお膳

箱膳の特徴は、内部に銘々の食器を収納できるという点で、蓋を反転させればそのまま膳として使用できました。当時は、

日々の生業に終われる農家などで、炊事にかける手間をできる限り省きたい、あるいは水を無駄にしたくないという思いが

あったことでしょう。箱膳の利用は、そうした生活スタイルに適った用具の象徴として、いつしか星の呼称にまで及んで

いったのです。

【 シカクボシ 】

【 ヨツボシ 】

からす座の星の出の変化

【 ヨスマ 】

【 ヨツメ 】

【 ヨンチョウノホシ 】

|

| ◎ さ そ り 座 |

|

|

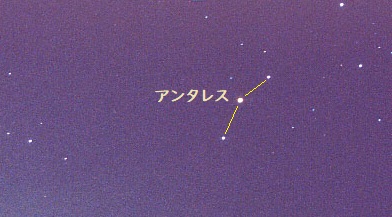

さそり座は、夏を代表する星座です。南の夜空で大きなSの字を確認出来たら、それがサソリの姿になります。上方で赤く輝く

のは主星のアンタレスで、中国では大火などと呼ばれています。

【 オヤカツギボシ 】

さそり座の3星

|

| ◎ こ と 座 ・ わ し 座 |

〈左〉こと座の星 / 〈右〉わし座の星 |

|

こと座とわし座は、七夕伝説の星座としてよく知られています。それぞれの主星はベガとアルタイルで、さらにはくちょう座

の主星デネブを加えた夏の大三角形は、夏の夜空をより華やかに演出する主役たちです。 県内に伝承された星名は、いずれもタナバタにまつわるもので一般的な呼称ばかりです。なお、記録された星名にはベガと アルタイルを併せた事例があるため、一つの項目としてまとめました。

【 オリヒメとケンギュウセイ 】

【 オンナボシとオトコボシ 】

【 メオトボシ 】

【 タナバタノホシ 】

|

| ◎ こ ぐ ま 座 |

|

|

北の空にあるこぐま座で目を惹くのは、何といっても北極星でしょう。今は、地軸(地球の自転軸)の北側の中心付近にあり

ますので、ほとんど動かない星のように見えます。おおぐま座の北斗七星とともに、北の方角を知る星として広く知られてきま

した。多くは、漁業や航海・廻船などによる利用ですが、海のない県内でも伝承が確認されています。

【 キタヒトサマ 】

【 ミョウケンサマ 】

北極星と妙見

|

| ◎ ペガスス座 |

|

|

ペガスス座は、秋を代表する星座で、アンドロメダ座のα星とともに描く大きな四辺形は、秋の大方形としてよく知られて

います。ただし、星の利用という面では全国的に伝承は少なく、県内でも宮代町に1例だけの記録となっています。

【 トマスノホシ 】

各種の一斗桝

|

| ◎ カシオペア座 |

|

|

カシオペア座は、北の空にあって主要な5個の星がM形あるいはW形を描いています。北極星をはさんで北斗七星と向き合い、

共に廻る姿は壮観です。ただし、北斗七星に比べると人びとの利用度合いは低く、星名も少ない傾向にあります。 県内では、星の数を基本とした呼称が一般的で、県西部での記録が目立ちます。

【 イツツボシ 】

【 ゴヨウノホシ 】

|

| ◎ お う し 座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

スバルが淡く光る星座といえば、分かり易いかもしれません。古い星図では、オリオンに立ち向かうような牡牛の姿が描か

れており、その顔の部分にあたるV字の星群がヒアデス星団です。ここに主星のアルデバランが位置し、スバルとして有名な

星の集まりがプレアデス星団となります。 プレアデス星団は、農山漁村を問わず全国的にも広く利用され、数多くの星名が伝承されています。その多様性は漁業にお いて特に顕著ですが、海のない埼玉県においても西部の山間域を主体として、比較的変化に富んだ星名が記録されました。日 常の暮らしや生業と深くかかわる星名などを中心として、東日本で一般的なムツラボシ(六連星)系もみられます。また、ヒ アデス星団を対象とした星名が1例だけ伝わっています。

【 ムツラボシ 】

【 オムツラサマ 】

【 ムツボシ 】

【 スイノウボシ 】

プレアデス星団とスイノウ

【 ショウギボシ 】

【 オマツボシ 】

【 ナナツボシ 】

【 ホウキボシ 】

【 クヨウセイ 】

【 ロクチョウボシ 】

【 クロケシ 】

クロケシは煙の色

【 ツリガネボシ 】

|

| ◎ オリオン座 |

|

|

冬の夜空を代表する星座で、その心地よい響きは、星に興味のない人でも何度か耳にしたことがあるでしょう。古い星図

に猟師として描かれた雄姿もさることながら、さまざまな1等星で賑わう星座群においても、やはり格別な存在といえます。

特に、ベルトにあたる3個の2等星は、三つ星という呼称が全国的な標準和名として定着するほど、生業の種類を問わず広

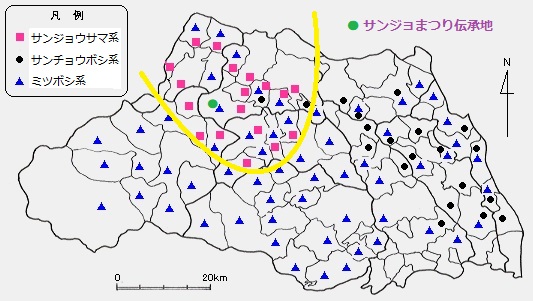

く利用されてきました。 オリオン座で日本の星名の対象となる星(群)は、主として以下のように分類されます。 ① 三つ星あるいは小三つ星単体 ② 三つ星と小三つ星を合わせた6星 ③ ②の6星にさらにη星を加えた星の配列 ④ その他の星 県内の記録をみると、①の見方が圧倒的に多く、ほかには③が一例あるだけです。埼玉県の歴史や生業の主体が農業である という特性を考えれば、星の見方やその利用形態に大きな変化がみられないのは当然のことかもしれません。比較的変化に富 んだ星名をもつおうし座との違いは、製炭業における利用の有無が影響しているものと思われます。 ただし、オリオン座の場合は、代表的な星名系に地域特有の転訛形が多く確認されており、表現の多様性が認められます。 ※ 県内の記録を集計した 埼玉県の三つ星呼称 を参照する

【 ミツボシ 】

【 ミツラボシ 】

【 サンジョウサマ 】

【 サンチョウボシ 】

県内の主な三つ星呼称分布

【 ジョウトウヘイノホシ 】

【 オオサンチョウ 】

【 コサンチョウ 】

【 ヨコサンジョウ 】

【 カンムリボシ 】

カンムリボシの見方

|

| ◎ 金 星 |

|

金星は、太陽系内で地球の内側、つまり太陽により近いところを廻っています。したがって、地球から見ると太陽から大きく

離れることがないため、特徴のある動きがみられます。たとえば、夕暮れの西空高く真っ先に輝く星は、太陽の東側で最も離れ

た頃の姿であり、いわゆる一番星と呼ばれる宵の明星にほかなりません。また、夜明け前の東の空高く昇ってくる大きな星は、

太陽の西側にあって最も離れた頃の金星(あけの明星)です。 このように、一定の周期をもって異なる景観を演出する惑星ですが、最大の特徴は他の星の追随を許さない強い輝きにありま す。いつ、どのような場所にいても、常に人びとの目を惹き付ける存在であったのです。 金星には実に多くの星名があり、基本形は明け方と夕刻の呼び分けによって構成されています。さらに、双方のそれぞれに特 有の見方などが加わり、総体として多様性に富んだ星名体系であることが分かります。

姿を変える金星 《 明け方の金星 》

【 アケガタノミョウジョウ 】

【 アケボシ 】

【 アケノミョウジョウ・ヨアケノミョウジョウ 】

【 アケノミョウジン 】

【 トビアガリ 】

【 ヨアケノヒトツボシ 】 《 夕暮れの金星 》

【 クレノミョウジョウ・ヒグレノミョウジョウ 】

【 クレノミョウジン 】

【 ヨイノミョウジョウ 】

【 ヨイノミョウジン 】

【 ユウノミョウジョウ 】

【 ユウヒノミョウジョウ 】

【 ユウボシ 】

【 ヨイノヒトツボシ 】 《 その他の星名 》

【 イッチョウボシ 】

【 ヒトツボシ 】

【 ミョウジョウ 】

|

| ◎ 木 星 |

|

金星には及ばないものの、木星の輝きも人びとに注目されてきました。ただし、夜空での動きが把握しにくい上に、金星と

接近してみられる機会もあるなど、特別な存在といえる対象ではなかったようです。 多くの人が注目したのは、基本的に金星が姿をみせない夜中に、空高く輝く大きな星のイメージでした。こうした想いが、 命名の基盤となっているのです。

【 ヨナカノミョウジョウ 】

|

| ◎ 流 星 |

|

昔も今も変わらぬ身近な天文現象ですが、県内における流れ星の伝承は、どちらかというと希薄です。調査のなかでナガ

レボシの名はよく耳にしましたが、あくまでも一般的な知識としての範囲であり、伝承を伴うものではありません。記録さ

れた呼称も数例に止まっています。

【 ヨバイボシ 】

【 トビボシ 】

|

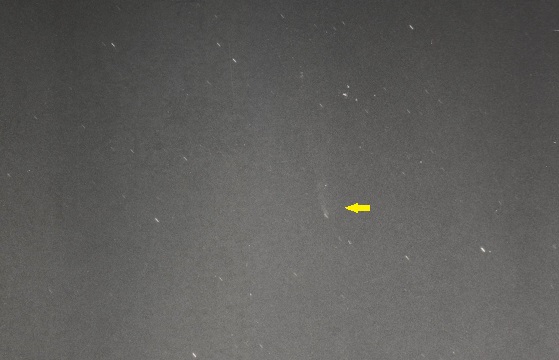

| ◎ 彗 星 |

コホーテク彗星(1974年・所沢市)

|

|

流星と同じように、非日常的な存在を代表する星といえるでしょう。古くから記録があり、その出現は国家の政にかかわる

一大事として捉えられ、初期の古典資料にも多くの出現記録を見出すことができます。 ハレー彗星は、周期的に回帰する大彗星としてよく知られていますが、県内では伝承者の年代構成の関係などから、この彗 星にまつわる話と推察される事例を多く記録しています。

【 ホウキボシ 】

【 タケボウキボシ 】

|

| ◎ 不特定の星 |

月の剣先に現れたチカボシ

|

|

星名としては容易に理解できても、該当する星を特定できない場合があります。そうした現象の一つが、明るい星と月の

接近です。特に金星や木星・火星などの明るい惑星は月と接近する機会が多く、なかでも金星の場合は夕暮れ時や夜明け前

に一際大きな輝きを放ち、人目につきやすいという特徴がみられます。したがって、実質的には金星と月の接近が主要なパ

ターンであると考えてよいでしょう。 県内の伝承地は県西部に集中し、呼称には多様性が認められます。

【 チカボシ 】

【 ソエボシ 】

【 ツキボシ 】

【 ツキソイボシ 】

【 ツレボシ 】

【 ショイボシ 】

【 クソボシ 】

|