|

1 星とともに生きた人びと

かつて、人はどのように自然と折り合いをつけて生きてきたのでしょうか。日々の暮らしも生業も、自然なく

しては成り立ちません。自然を知り、それを利用することは人として基本的な資質であったのです。

四季折々の豊かな自然に恵まれた日本においては、古くから自然歴が生まれ、伝承されてきたものと考えられて

います。特に気象や天象に対する人びとの関心は高く、そうした環境と生きものとのかかわりも注目されて

きました。

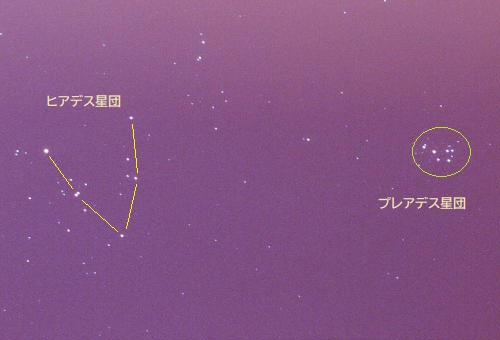

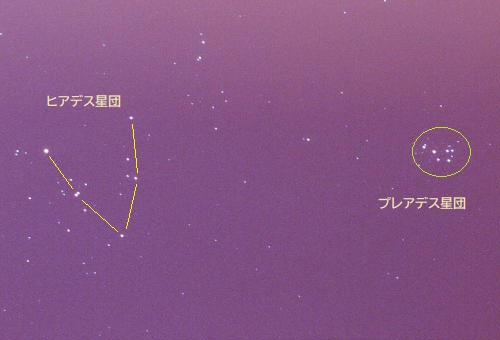

おうし座の星々

〈 所沢市郊外 〉

近世になると、多くの資料に自然歴の記述がみられるようになりますが、とりわけ各地の農事について記した

農書には、その土地ならではの伝承を詳述した事例も少なくないようです。一方、海の生業である漁業はどうで

あったでしょうか。海洋という特別な環境において、気象を含めた変化を読みとることは漁師の重要な資質であり、

漁場の認識や水産生物の習性を把握するなど、農業にはない自然とのつながりが認められます。

いずれにしても、こうした自然を利用するための知恵は、口伝や俚諺などを通して受け継がれ、有用なものほど

広く浸透し、長い間人びとの仕事と暮らしを支えてきた経緯があります。そのなかで、太陽や月、そして夜空の

星々と向き合いながら、積極的に活かす術を習得してきた人たちがいたことも忘れてはなりません。

北海道から沖縄県に至るさまざまな自然と、そこに息衝く星の伝承はかけがえのない文化であり、私たちに

遺された貴重な財産といえます。幸い、これまでに瀬戸内海地方をはじめとして、静岡県や富山県、岐阜県、宮城県、

鹿児島県などで詳細な記録が蓄積されてきました。このほか奈良県や和歌山県など、一部地域に限定された報告も

あります。

関東地方では、これまで一部の記録や報告を除いて、全都県レベルでの詳しい調査が実施された事例は見あたり

ません。そこで今回、埼玉県の星の伝承をまとめるにあたっては、隣接する都県とのかかわりを重視することに

しました。これは、行政的な区分と文化圏という互いに異なる領域をどのように扱うべきかという思いから、伝承の

本質が失われることがないよう留意したいという意図によるものです。

さて、埼玉県は関東地方の内陸部にあって人口700万人を超えますが、多くは東京都と接する南部に集中しています。

地形的には、概ね東部の低地帯から中央部の台地・丘陵帯、さらに西部の山地帯へと続き、西端域では北に三国山

(1828㍍)で信州(長野県)や上州(群馬県)との分水嶺に接し、南は甲武信ケ岳(2475㍍)で信州、甲州(山梨県)

と峰を分けています。この秩父山地の水は、やがて荒川となって県内を貫き、県南から東京都を経て東京湾へと

注いでいます。また、県北地域についてはほぼ利根川にそって群馬、栃木、茨城の各県と接し、県東部は江戸川に

よって千葉県との県境を形成しています。

かつての基本的な生業は農業であり、低湿地の水田、谷戸田、畑地、焼畑など各地の地形や環境に応じた展開が

みられます。養蚕は広い地域で行われてきましたが、その絹糸を使った織物業は限られた地域の産業でした。また、

中央部の丘陵帯から西部の山地帯にかけては、冬期に製炭業が営まれ、一部では専門的な従事者が山間を渡り歩いた

時代もありました。

こうした、さまざまな生業に欠かせないのが暦です。明治6年以前は旧暦(太陰太陽暦)の時代で、その頃は月の

形を見ればおおよその日付を知ることができました。さらに二十四節気によって、太陽の運行を基にした季節の

移ろいも把握していたことでしょう。ただし、暦を利用できなかった時代において、あるいは利用できなかった

人びとにとっては、時の経過や季節の変化を知る手立てはほぼ限られてきます。その一つの方法が太陽や月を含めた

星の利用なのです。日々の星の動きは、規則正しい時を刻み、星空の移ろいは季節をめぐるカレンダーとなります。

気象条件によって影響を受ける生物暦と比較しても、頼りになる存在であったことは確かです。

暮らしや生業において星の利用が定着するようになると、それらを識別するための呼び分けが必要となってきます。

日本の星名は、そうした背景から生まれたものがほとんどで、埼玉県においても例外ではありません。命名は、地域や

時代、生業、社会構造などによって影響を受けやすいため、一つの星(星群)に対して複数の呼称が付与される

場合があります。したがって、利用の度合いが高ければ多くの星名が生まれる可能性があり、反対に全く利用され

ない星(星群)は呼び分けの必要がないことから星名が生まれにくいということになります。

では、伝承された星名が多ければ多いほどその地域の星の文化が豊かであったのかというと、必ずしもそうとは

言い切れない部分があります。星の文化の多様度は、さまざまな星名の発生と併せて、利用機会の広がりが重要な

要素となるからです。埼玉県の場合は、中西部の丘陵帯から山間域にかけて高い多様度を示していますが、これは

製炭業という生業が星の利用と深く結びついたことに大きく起因しています。

もくじへ戻る

2 埼玉県の調査

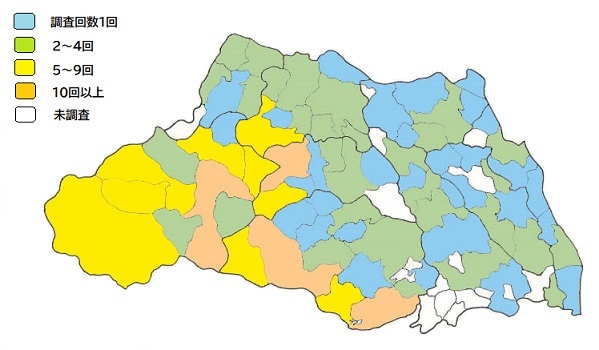

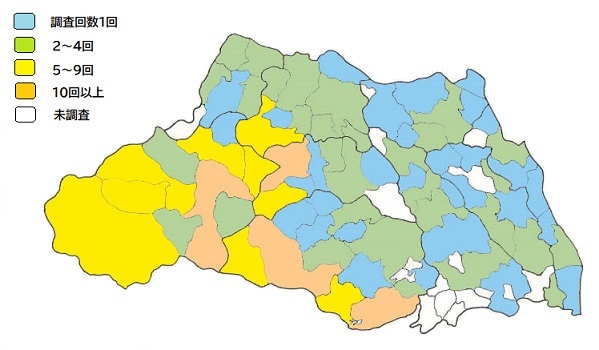

埼玉県内の調査は、表に示すように3期で延べ28年間に及びますが、1970年代および80年代は西部山間域を中心と

したもので、その後次第に中部から東部地域へと広がりました。ただし、調査頻度は西部から東部へという具合に、

その割合が低くなる傾向を示しています。

これらの調査地は、1997年時の自治体区分(全92市町村)で76市町村に及び、約82.6%をカバーしています。また、

聞き取りを行った伝承者は延べ238人となり、約6:4の割合で多少男性が多くなっています。年齢的には、明治30

年代生まれの人が最も古く、多くは明治末期から大正時代に生まれた人がほとんどです。

それでは、埼玉県においてどのような星名が生まれ、伝承されてきたのか、具体的に見ていきましょう。

埼玉県の自治体別調査密度

〈 1997年の区分による 〉

|