まめちしき:コケとは

キレイに水草を使ってレイアウトしたいのに環境バランスが悪くて成長が止まっちゃった。なのにコケったら水槽内の環境バランスが良くても悪くても簡単に生えてくる!

- 直射日光が入っている

- 照明時間が長すぎる

- 必要以上にエサを与えすぎ

- 飼育魚の老廃物がたまっている

- 濾材やフィルターの目詰まりしてる

- 周期的な水換えの回数や量に問題がある

- 水流が一部分だけにあたっている

ところでこのコケはコケって呼ばれてるだけの藻類(そうるいalgae)

根・茎・葉の分化がなく、細胞内には明確な核と細胞膜に覆われた各官があり、光合成によって酸素を発生させる独立栄養の微生物です。 種類はとにかく膨大で、その多くは真正細菌の原核生物や真核生物の単細胞性ですが多細胞性の海藻類 コンブやワカメ・ヒジキなど、 多くの進化的に全く異なるグループまで含む なかなかの曖昧な分類っぷり。 陸上植物のコケ植物・シダ植物・種子植物など、もしくは酸素非発生型光合成を行う細菌類を除いたものになります。ざっくり言うと藻類は植物ではありません。

真のコケは水草と同じ植物なので海水中では生育できません。

遥かむかし古生代 シルル紀に内陸の河川沿いに生育していた緑藻類から5億年かけて進化した陸上植物です。 蘚類moss、苔類liverwort、ツノゴケ類hornwortのグループに大別されています。 コケ植物には「母性愛、信頼、孤独、物思い」という立派な花言葉と、1月22日、1月29日、8月10日、12月2日の誕生花だったりするらしい。

水槽内でよく見られる藻類

| 状態 | 原因 | 対応・対処 |

|---|---|---|

| べっとりしたものが底砂・水草に付着 | シアノバクテリア | コケ取り要員に食べてもらう(ブラックモーリー、金魚、エビ類、貝類) |

| 水面や飼育水に青緑色の粉が舞う、強烈なカビ臭 | アオコ (シアノバクテリア) |

毎日 少量の水換え、リセット |

| 飼育水が緑色 | グリーンウォーター (緑藻) |

水換え、直射日光の遮光・照明の点灯時間を制限 |

|

緑藻 | コケ取り要員に食べてもらう(ブラックモーリー、金魚、エビ類、貝類) |

| 糸状で枝分かれしてない水流にたゆたう緑、とろろ状 | アオミドロ (緑藻) |

水槽内の富栄養化のため水換えと濾過の見直し、 コケ取り要員に食べてもらう(サイアミーズフライングフォックス、ブラックモーリー、エビ類)、 もしくは数日間による完全遮光 |

|

緑藻 | 水槽内の富栄養化のため水換えと濾過の見直し、直射日光の遮光・照明の点灯時間を制限、貝類に食べてもらう |

|

紅藻 | 換水不足のため水換え・濾過槽の掃除、 コケ取り要員に食べてもらう(エビ類、サイアミーズ フライングフォックス) |

|

茶コケ(珪藻) | 立ち上げ時などの生物濾過不足、水換え、光量不足、 コケ取り要員に食べてもらう(貝類、オトシンクルス、アルジイーター、サイアミーズ フライングフォックス) |

がんばれ!コケ取り要員!大型魚水槽で生き残れるのか謎

対策

水槽設置場所の基本形は太陽光が直接当たらない場所。 水草を育てるために必要な光も、太陽光では強すぎて水草の成長スピードより植物性プランクトン つまり藻が勝ってしまい、とくに太陽光が好きな緑藻だらけの水槽が出来上がります。 また太陽光によって水温が上昇しすぎる問題も起こるので、これを回避してコントロールしやすいように照明器具を使います。

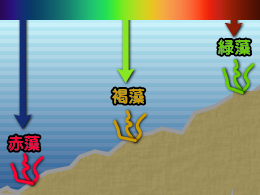

ところで水槽内でよく見られる藻には陸上植物と同じ色の緑藻の他に、別の色をした紅藻や褐藻などがあり、海水性の藻を使った海藻サラダは なかなかのカラフルぶり。これらの色は太陽光と それぞれが生育する水深が絡んでいます。

陸上での太陽光の光色は赤・橙・黄・緑・青などが混ざり合った白い光ですが、水中に入ると水の分子が光の波長を散乱させるので、水深の違いで光色が異なってきます。 特に赤い光の波長は散乱率が高く、水深を増すごとに緑色や紫色が散乱され、残った青色だけが深くまで届きます。海が青いのも無色透明の水中深くまで届いた光が輝やいているためです。 そもそも藻類は光を吸収して光合成を行う光合成生物なので、それぞれの水深で効率よく光エネルギーを得るには波長や強度などの条件に適応する必要がありました。 そこで光エネルギーを捕捉する光合成色素 クロロフィルやフィコビリンなど多くの色素が協力して、効率よく光エネルギーを吸収するようになりました。

光散乱の影響を受けにくい浅い水深に生息する緑藻の光合成色素は、赤色光と青色光をよく吸収します。残った緑色光は散乱・反射して緑色に見えています。 緑藻も陸上植物や再び水中に戻った水草も、同じ祖先からの派生なので光合成色素も同じく緑色。 なので水草育成のためと言いつつ、むやみに強い光を照らせば緑藻にとっても好条件となります。

紅藻は深くまで届く青色光を吸収する光合成色素を持ち、赤色光が散乱・反射して赤色に見えています。海藻サラダの色鮮やかな赤色もこれが理由です。 水槽内のヒゲ状藻も紅藻の一種で、これは光エネルギーの吸収というよりメンテナンス不足が蓄積して栄養過多になることで増えます。そのため水換えや濾過槽の掃除などを行う必要があります。

珪藻は強すぎる光量でも濾過不足でもなく、亜硝酸塩や珪酸塩で生育し、養分が無くなれば衰退します。 亜硝酸塩は濾過バクテリアがアンモニアを分解したもので、さらに分解して硝酸塩になります。しかしバクテリア不足で亜硝酸塩が残り続けれる環境では生育の好条件となります。 珪酸塩は岩石に含まれる鉱物の一種で水道水に含まれています。水換えなど水道水を入れる機会が多ければ水槽内に絶えず供給されるため、こちらも好条件となります。

シアノバクテリアは対策ていうより日々のメンテナンス頑張れ。

主な藻類の特徴

約3万種ほど藻類は海水域に生育する藻類は海産藻(海藻)、大陸内の淡水域に生育する藻類を淡水藻もしくは陸水藻として区別されています。

シアノバクテリア (藍藻)

藍色細菌門 藍藻綱 150属 約2000種。 光合成で酸素を発生させる藍藻として植物分類されるが、じっさいは他の藻類と異なる原核生物の真正細菌Bacteria 地球史上最古の光合成生物で、地球の酸素濃度が急上昇した要因とされている。ストロマトライトはシアノバクテリアが作った石灰岩質の堆積岩。

淡水~海水域、高濃度な温泉、雪氷~高温度、砂漠上など地球上のあらゆる地帯に広く分布。 単細胞~群体性の糸状性や浮遊性、細胞外に多糖質を分泌して土壌表面にゼリー状の群体性を作るものなど5グループに分類される。

赤色を増色させる色上げフードに含まれるスピルリナもシアノバクテリア。これをフラミンゴは捕食して色鮮やかなフラミンゴカラーになる。 湖水や海水域での大量繁殖で赤潮やアオコを引き起こすが、動植物に直接感染して病原性を発揮することはない。 しかし水面に集積して太陽光を遮るため溶存酸素量が減り動植物を死に至らしめる。 また毒素シアノトキシンも発生させるため、その水を飲んだ魚類や家畜が中毒死することもある。

緑藻(りょくそう)

広義では陸上植物を除く緑色植物の総称。地衣類やゾウリムシなどの共生藻、陸上植物の祖先 シジャク藻も含まれる。

緑色植物門 緑藻綱 光合成色素はクロロフィル(葉緑素)。淡水~海水域、湿原の土壌や樹皮上の陸域に分布。 単細胞~群体性、またそれらが団塊状に絡み合う多細胞種など。

生活形態は鞭毛を使った遊泳性、浮遊・付着の不動性、群体性や葉状性・糸状性などがある。浅海の岩に生える暗緑色の海松(みる)は1mに達する樹状で平安時代より続く着物の文様にもなっている。 細胞壁の有無、無性生殖や有性生殖などあるが、組織分化するような多細胞性種は存在しない。

紅藻(こうそう)

紅色植物門 紅藻綱 主な光合成色素は赤色のフィコエリスリン。他に青色のフィコシアニン、緑色のクロロフィルaも含むため、浅瀬の紅藻は緑色・黄褐色・黒色になる。 身近な海産物 海苔や寒天といった食品や、細胞壁に含まれるセルロースや強い粘り気のゲル状多糖は食品添加物の原料としても使用される。

600属 5500種のうち淡水藻は約200種のみ。単細胞~多細胞で生活形態は糸状性・葉状性・円筒状など。

緑藻・褐藻との相違点は、紅藻の生活史には鞭毛を使い遊泳する細胞が登場しない。 多くの紅藻は有性生殖を行うが生殖細胞は不動性なので、雄性生殖細胞は水流に浮遊して雌性生殖細胞と受精し胞子(果胞子)を形成する。

灰色藻(かいしょくそう)

灰色植物門 灰色藻綱 4属のみ。シアノバクテリアのような深緑~青緑色。

シアノバクテリアに似た細胞壁構造と葉緑体を持つためシアネレと呼ばれている。

すべて単細胞で単体~群体性の淡水藻。湖沼や湿原などの土壌表面などに生息。 セルロース性の細胞壁や粘液質に囲まれた不動性種、緑藻と似たような構造をした鞭毛をもつ遊泳性種が確認されている。2分裂や遊走子と胞子形成によって増殖らしいが、詳しいことは分かっていない。

褐藻(かっそう)

不等毛植物門 褐藻綱 光合成色素をは黄褐色のフコキサンチン。身近な海産物 コンブやワカメ・メカブといった食品や食品添加物、粘性の細胞壁成分を用いて増量剤・乳化剤・培養基などにも使用される。

240属1500種あるうち全てが多細胞種で、淡水藻は数種類のみ ほぼ海産藻。生活形態は全単列糸状、多列葉状のものや根・茎・葉に分化した茎葉体など。 長さ数mmの種からコンブのように20m以上に大きくなり海中林を形成するものまである。

珪藻(けいそう)

不等毛植物門 珪藻綱 黄褐色の光合成色素をもつ単細胞生物。淡水~海水域、高濃度な温泉まで広く分布。浮遊性や付着性・単独性・長く連結した群生体など800属。

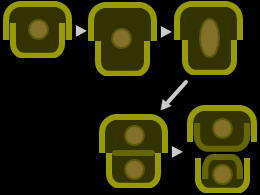

細胞壁に値するものは外殻と内殻の2つの硬い珪酸質の被殻が組み合わさったもの。無性的な2分裂をくりかえし増える。 被殻サイズを変えることなく内側に被殻を作るため、内殻だった細胞は分裂のたび小さくなる。 ある程度小さくなると他の珪藻と減数分裂の有性生殖を行い2~4倍ほど大きな増大胞子を形成する。有性生殖は遺伝の多様性と、無性分裂により縮小した細胞サイズの回復目的もある。

被殻の主成分 珪酸(二酸化珪素)は腐れず堆積し、長い年月で珪藻土化石になる。 珪藻土には大量の微細孔が開いているため水分を大量に保持しやすく、これを利用して珪藻土バスマットや濾過材、調湿・脱臭目的の住宅用壁材などに使用される。