僩儓僞僴僀僽儕僢僪僔僗僥儉乮俿俫俽丄俿俫俽嘦乯偵偮偄偰乮僔儕乕僘丒僷儔儗儖曽幃乯

僴僀僽儕僢僪幵偲傂偲偔偔傝偵傑偲傔偰尵傢傟偑偪偱偡偑丄偍偍傑偐偵俁庬椶偺曽幃偑偁傝傑偡丅

偦傟偼丄僔儕乕僘曽幃丄僷儔儗儖曽幃丄僔儕乕僘丒僷儔儗儖曽幃偱偡丅

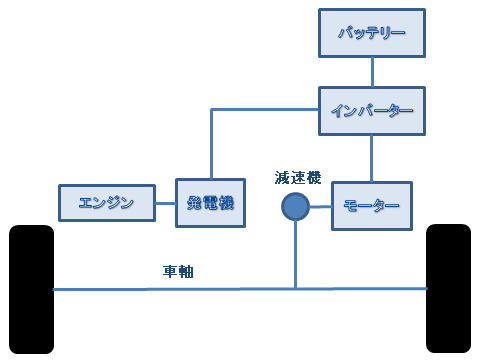

僔儕乕僘曽幃

僄儞僕儞偼敪揹偩偗傪峴偭偰丄嶌偭偨揹婥傪廩揹偟丄廩揹偟偨揹婥偱儌乕僞乕傪摦偐偡偺偩偦偆偱偡丅

僩儔儞僗儈僢僔儑儞偑柍偔丄僔儞僾儖側僴僀僽儕僢僪僔僗僥儉偱偡

偙偺敪柧偺楌巎偼屆偔侾俋侽侽擭偛傠傜偟偄偱偡丅

僩儔儞僗儈僢僔儑儞偑柍偄偺偱憖嶌偟傗偡偄傜偟偄偱偡丅

僩儓僞偺僐乕僗僞乕僴僀僽儕僢僪EV乮侾俋俋俈擭敪攧乯偱嵦梡偝傟偰偄傞傜偟偄偱偡偑僾儕僂僗偺曽幃偲偼堘偄傑偡丅

尒偨姶偠姰帏偵尒偊傞偺偱偡偑丄嬱摦傪儌乕僞乕偩偗偵棅傞偺偑栤戣側偺偐丄尰嵼偱偼偁傑傝嵦梡偝傟偰側偄偦偆偱偡丅

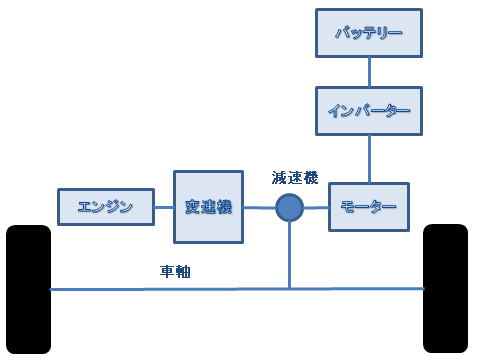

僷儔儗儖曽幃

仼偙偺僞僀僾偼彮側偄傜偟偄偱偡

仼偙偺僞僀僾偼彮側偄傜偟偄偱偡 仼儂儞僟IMA曽幃偼偙偭偪

仼儂儞僟IMA曽幃偼偙偭偪僄儞僕儞偲儌乕僞乕偺椉曽偱憱峴偡傞曽幃偱丄婎杮偼僄儞僕儞嬱摦偱偡丅

儌乕僞乕偲僄儞僕儞偱偼椡偺弌偟曽偑堘偆偺偱丄椉曽偺挿強傪惗偐偟偰丄岠棪傛偔幵幉傪夞偡偙偲偵傛傝擱旓傪夵慞偡傞偲偲傕偵

尭懍偱偼幪偰偰偄傞尭懍僄僱儖僊乕傪儌乕僞乕偱夞廂偟偰廩揹傕偱偒傑偡丅

尒偨姶偠偼晛捠偺帺摦幵偵儌乕僞乕偲僀儞僶乕僞乕丄僶僢僥儕乕偑捛壛偝傟偨傛偆側曽幃偱偡丅

僩儓僞埲奜偺懡偔偺僴僀僽儕僢僪僇乕偼丄偙偺曽幃偱偡丅

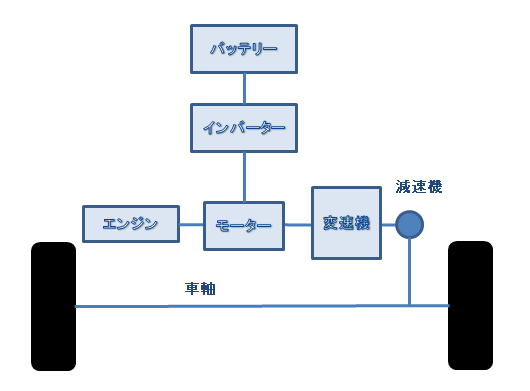

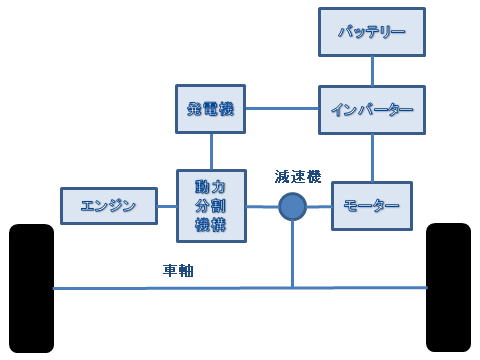

僔儕乕僘丒僷儔儗儖曽幃

僔儕乕僘曽幃偲僷儔儗儖曽幃偺椉曽偺挿強傪惗偐偟偨挻崑壺巇條偱偡丅

敪恑偐傜掅懍偼儌乕僞乕偺傒偱憱峴偟丄忬嫷偵墳偠偰岠棪傛偔僄儞僕儞偲儌乕僞乕偑摦偒傑偡丅

愱梡偺敪揹婡偲摦椡暘妱婡峔偑偮偄偰偄偰丄僄儞僕儞偱敪揹偡傞偲偙傠偼僔儕乕僘曽幃偲摨偠偱丄

偝傜偵僄儞僕儞偲儌乕僞乕偱嬱摦偱偒偨傝偡傞偲偙傠偼僷儔儗儖曽幃偲摨偠偱偡丅

婎杮揑偵儌乕僞乕偑庡栶偱丄偱偒傞偩偗儌乕僞乕嬱摦偡傞偙偲偵傛傝僄儞僕儞傪側傞傋偔巊傢側偄傛偆偵偟偰

擱旓傪椙偔偟傑偡丅

尭懍帪偵偼儌乕僞乕傪敪揹婡偲偡傞偙偲偵傛傝丄揹婥傪夞廂偟偨傝傕偟傑偡丅

僾儕僂僗偼偙偺曽幃傪嵦梡偟偰偄偰偄傑偡偑丄峔憿偑暋嶨側偨傔偐丄僩儓僞埲奜偼嵦梡偵夰媈揑偱偡丅乮擔杮僇乕丒僆僽丒僓丒僀儎乕慖峫埾堳偺挊彂傛傝乯

巹偑尒偨姶偠偼丄傕偆儈儔僋儖両偲偟偐尵偄傛偆偑側偄偱偡丅丱丱丟

嵟弶偵峔憿傪杮偱撉傫偩偲偒偼棟夝偵嬯偟傒傑偟偨偑丄僐僗僩搙奜帇偱奐敪偵庤娫傪惿偟傑側偗傟偽丄

傛偔傛偔峫偊偰傒傞偲擱旓柺偱偼堦斣偄偄傛偆偵傕尒偊傑偡丅

乮憱峴嫍棧偑抁偗傟偽揹摦偺傒偱憱傝偒傟傑偡丅偮傑傝擱旓丂柍尷戝km/l丄侾侽儌乕僪偩偗側傜憱傝偒傟偨傝偡傞偐傕乯

僄僐偐丠偲尵傢傟傟偽丄僩儔儞僗儈僢僔儑儞偺曄傢傝偵摦椡暘妱婡峔傪抲偄偰偄傞偺偼僔儞僾儖偩偲巚偄傑偡丅

愱梡敪揹婡傪憰旛偟偰偄傑偡偑丄晛捠偺帺摦幵偵傕敪揹婡偼晅偄偰傞偺偱偙偙偼摨偠偔傜偄丠

僷儔儗儖曽幃偲斾傋傞偲愱梡敪揹婡偑晅偄偰傞暘丄偮偗偨偩偗偺岠壥偑偁傞偺偐偲尵傢傟傟偽丄旝柇両偭偰姶偠偱偡丅

婎杮偼儌乕僞乕嬱摦側偺偱僷儔儗儖曽幃傛傝傕儌乕僞乕偺弌椡傕僩儖僋傕戝偒偄傕偺偑晅偄偰偄傑偡丅

偮偄偱偵俿俫俽乮弶戙乯偐傜俿俫俽嘦乮俀戙乯傊恑壔偟偨帪偵丄乮掶惓乯僶僢僥儕乕偲僀儞僶乕僞乕偺娫偵徃埑憰抲傑偱偮偄偰傞偦偆偱偡丅

偐側傝崑壺側巇條側偺偱丄偳偆偟偰傕僐僗僩偲廳検偑偐偝傓傛偆偱偡偑僇僞儘僌擱旓乮10-15擱旓乯俁俉丏侽km/l偼偡偛偄偱偡丅

僔僗僥儉揑偵尒偰丄擱旓應掕儌乕僪傪憱傝偒傟傞偩偗僶僢僥儕乕梕検偲儌乕僞乕弌椡偑偁傟偽丄

僇僞儘僌忋偱偼柍尷戝km/l乮拲侾乯偲偄偆幚梡忋偁傝摼側偄僇僞儘僌擱旓傪弌偡偙偲傕壜擻偱偟傚偆丅乮傑偝偵凶纲偲偄偆偐霞薤競苽﹣E丒丒乯

僷儔儗儖曽幃偱懠幮偑偄偔傜椙偄僇僞儘僌擱旓傪偩偟偰傕娙扨偵媡揮壜擻偱偡丅乮崅偄幵偵偼側傝傑偡偑丒丒丒乯

乮掶惓乯徃埑憰抲偺埵抲傪儌乕僞乕偲僀儞僶乕僞乕偺娫偲彂偄偰偄傑偟偨偑丄惓偟偔偼僶僢僥儕乕偲僀儞僶乕僞乕偺娫偱偟偨丅

丂丂丂丂丂偙偙偵偍榣傃偲掶惓傪偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅

乮拲侾乯

僶僢僥儕乕曗惓丗崙撪俰俠侽俉擱旓應掕偱偼丄僶僢僥儕乕偺廩曻揹僶儔儞僗傕CO2偲偟偰僇僂儞僩偟丄擱旓偵斀塮偡傞偦偆偱偡丅

徻偟偔偼仺http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_042_00.pdf

側偺偱僶僢僥儕乕偩偗戝偒偔偟偰僇僞儘僌擱旓傪柍尷戝Km/L偵偡傞偺偼晄壜擻側朄婯偵偐傢偭偨傛偆偱偡丅

僾儔僌僀儞僴僀僽儕僢僪偺應掕曽朄傕彂偄偰偄傞偺偱嶲峫偵偟偰傒偰偔偩偝偄丅

塣揮僥僋僯僢僋

傑偢偙偺峔憿偐傜憐憸偡傞偵丄偁偔傑偱揹摦両偑慜採側傫偩偲巚偄傑偟偨丅

塣揮儌乕僪偼俤俠俷儌乕僪偱偡丅乮幚嵺偼懠偺儌乕僪傪帋偟偨偙偲偑側偄偺偱側傫偲傕尵偊傑偣傫偑偍偦傜偔僄儞僕儞亄儌乕僞乕偵

側傝偵偔偔側傞偲悇掕偟傑偡偺偱丄敪揹儘僗偑尭傞乯

僄傾僐儞A/C偺塭嬁偼揹摦僐儞僾儗僢僒乕嵦梡偵傛傝僄儞僕儞夞揮偵埶懚偟側偔側偭偨偺偱塭嬁偼彮側偄偲

巚偄傑偡偑OFF丅(揹摦僄傾僐儞偼俀戙栚僾儕僂僗偐傜偩偦偆偱偡丅怴宆偐傜偲彂偄偰傑偟偨偑偙偙偵偍榣傃偲掶惓傪偄偨偟傑偡丅乯

壏搙偼搤応側傜掅傔偵壞応側傜崅傔偵愝掕丅弔廐側傜OFF偱偄偔偺傕偄偄偐傕偱偡丅

偍偍偞偭傁偵伀偺俀偮偺儌乕僪傪僶僢僥儕乕儗儀儖偑壓偑傝偡偓側偄傛偆丄枖丄僶僢僥儕乕儗儀儖偑偁偑傝偡偓側偄傛偆孞傝曉偟丄

嵟屻偵婎杮嘆偱僶僢僥儕乕傪巊偄偒傞偺偑擱旓婰榐傪弌偡旈實偱偡丅

婎杮嘆丗EV偺傒憱峴

婎杮嘇僄儞僕儞嬱摦亄廩揹

墳梡曇

嘆敪恑偐傜壛懍偵偐偗偰偼丄偁偔傑偱揹摦偺傒偱憱傝偒傞偺偑僐僣偐偲峫偊傑偟偨丅

丂傾僋僙儖傪僕儚儕偲摜傒崬傫偱偄偒僄儞僕儞偑妡偭偰偟傑偭偨傜偡偖偵傾僋僙儖傪慡晹傕偳偡偲僄儞僕儞偑愗傟傞偺偱嵞傃摜傒

丂側偍偟傑偡丅乮姷傟傞偲EV偩偗偱壛懍偱偒傞傛偆偵側傝傑偡乯

丂乮僶僢僥儕乕儗儀儖偑掅偄応崌偵壛懍偱偼僄儞僕儞亄廩揹偱峴偔偺偑椙偄偲偝傟偰偄傞僒僀僩傕偁傝傑偡丅掅僄儞僕儞夞揮偱

丂丂崅媧擖嬻婥埑偵偱偒傞偺偱棟偵偐側偭偰傞偲巚偄傑偡乯

丂幵懍偼儌乕僞乕壛懍偱偒傞嵟戝尷偺壛懍搙偱摍壛懍傪堐帩偡傞傛偆偵偟傑偡丅

嘇僶僢僥儕乕偼夞惗梋椡傗敪揹梋椡傪巆偡偨傔偵丄偱偒傞偩偗曻揹懁偵僐儞僩儘乕儖偟偨曽偑丄夞惗仌敪揹偺庢傝偙傏偟偑

丂尭傞偺偱丄僶僢僥儕乕偼偱偒傞偩偗尭傜偡傛偆偵偡傞偺偑僐僣偩偲巚偄傑偡丅乮摿偵挿偄崅懍憱峴傗搊傝偱偼丄偳偆偟偰傕廩揹偟偵

丂峴偔偺偱丄偦偺慜傑偱偵僶僢僥儕乕偼巊偄偒傞偺偑儘僗偺柍偄憱峴朄偺僐僣偱偡丅乯

嘊僄儞僕儞偺巊偄曽偱偡偑丄僄儞僕儞偼弌椡偑昁梫偵側偭偨傜巒摦偟丄岠棪偺傛偄掅夞揮仌崅媧擖嬻婥埑

丂傪堐帩偡傞傛偆偵偟偨偄偱偡偑丄僞僐儊乕僞乕偑柍偄偺偱丄壒傪棅傝偵僐儞僩儘乕儖偟傑偡丅

丂偙偙偱偼僄儞僕儞巒摦偟偨偐傜偵偼丄僄儞僕儞嬱摦亄廩揹傪堐帩偡傞傛偆偵偟傑偡丅乮僄儞僕儞嬱摦亄廩揹or曻揹亄儌乕僞乕嬱摦

丂偼僄儞僕儞弌椡偺堦晹傪揹椡偵堦扷曄姺偟偰偐傜嬱摦椡偵偡傞偺偱丄敪揹儘僗傪帺暘偐傜偟偵偄偔偩偗側偺偱丄

丂偟側偄傛偆偵偟傑偡乯

丂搊傝偱偼偳偆偟偰傕僄儞僕儞偑柍偄偲搊偭偰偄偐側偄偺偱丄僄儞僕儞巒摦偡傞偺偱偡偑丄搊傝側偑傜傕EV偱偒傞婡夛偑

丂偁傟偽傾僋僙儖傪棧偟偰摜傒側偍偟偨傜丄偡偖EV憱峴偱偒傑偡丅

丂崅懍摴楬偱偼壓傝偱80km/h埲壓側傜EV偱偒傞僠儍儞僗側偺偱愊嬌揑偵EV嬱摦偟傑偡丅

丂崅懍搊傝偼偱偒傞偩偗僄儞僕儞嬱摦亄廩揹儌乕僪傪堐帩偟傑偡丅乮儌乕僞乕嬱摦偝傟傞捈慜偔傜偄摜傒崬傓乯

丂幵懍偲弖娫擱旓傪尒側偑傜丄忬嫷偵崌傢偣偨岠棪偺椙偄僐儞僩儘乕儖偑昁梫偱偡丅

嘋弰峲懍搙偼抶偄傎偳挿偔EV憱峴偱偒傞偺偱丄壜擻側偐偓傝抶傔偺懍搙傪慖戰偟傑偡丅曻揹偟偒偭偨傜彑庤偵廩揹偟偵僄儞僕儞

丂丂巒摦偡傞偺偱巒摦偟偨傜僄儞僕儞嬱摦亄廩揹傪堐帩偟傑偡丅乮偲偵偐偔僄儞僕儞巒摦偟偨傜亄儌乕僞乕偵側傞捈慜傑偱晧壸偼崅偄

丂丂傎偳億儞僺儞僌儘僗偑掅偄偺偱岠棪傛偔憱峴嬱摦椡偲廩揹揹椡偵偱偒傑偡乯

丂丂僄儞僕儞巒摦偡傞偲晧壸偑崅偄傎偆偑桳棙偲偄偆偙偲偼丄壛懍婥枴偵側傞偺偱惂尷懍搙偵拲堄偟傑偟傚偆丅

嘍擱椏僇僢僩偲偄偆儌乕僪偑柍偄偺偱丄僈僜儕儞僄儞僕儞幵偱擱椏僇僢僩偡傞応柺偱偼丄儌乕僞乕夞惗偐EV嬱摦偟傑偡丅

嘐尭懍偼偐側傝備傞傗偐偵棊偲偟偰偄偔偲偐側傝掅懍傑偱儌乕僞乕夞惗偟偰丄偍傕傓傠偵儌乕僞乕嬱摦乮僋儕乕僾乯偵峴偔偺偱

丂丂僋儕乕僾儌乕僪偵側傞捈慜偱僯儏乕僩儔儖偵偡傞偲揹婥傪巊傢偢掆巭偱偒傑偡丅

僩僢僾儁乕僕傊