19 柏崎〜柿崎〜直江津〜高田〜青海

・平成15年9月13日(土) 柏崎〜柿崎

柏崎駅のホームに降りたとき、異様な暑さに包まれた。初めは、涼しい車内から出てきたばかりだから余計に暑く感じるのだろう、と思っていた。しかし、いつまでも暑さに慣れない。改札口を出て外へ出ると、暑さが一層増してくる。強い日差しは猛々しいと感じる程である。

1キロ程歩く。炎天下、小学生が運動場でサッカーの練習をしている。体操着を着た男子中学生が2人、歩道を走っている。赤信号で止まったとき、2人とも両手を膝に、前かがみになって荒い呼吸をしていた。子供は暑いからといって自分から練習を中止することはしないだろうから、事故が起きたら監督責任は免れないだろうなと思った。

左へ曲がり1キロ程歩く。鵜川に架かる臨港八坂橋を渡る。500m程歩いて信越線沿いの道路へ移動する。

いつも500ミリリットルのお茶のペットボトルを2本リュックの中に入れているが、自動販売機を見るたびに冷たい飲み物を飲む。今日は特に水分を補給しなければならない。これから自動販売機も無い所に行くことを考えて、リュックの中のペットボトルは取っておくことにする。

40代くらいの男性がジョギングをしている。ゆっくり走っているが、暑さに顔を歪ませ喘ぎながら走っている。健康のために体を鍛えている積もりだろうが、却って健康を損ねているのではないかと思う。

1、5キロ程歩き左へ曲がる。200m程歩き、信越線の線路を越えて国道8号線へ入る。

右へ曲がり3キロ程歩く。登り坂になる。青海川(おうみがわ)に架かる米山大橋(よねやまおおはし)を渡る。米山大橋は、昭和41年竣工の赤い橋である。橋から下までは高さが53mある。大型トラックが通ると橋が揺れる。

橋を渡りトンネルへ入る。トンネルを通るときはいつも緊張するが、今日は中がひんやりとして少し楽になる。温度が3度は低いようだ。

9キロ程歩く。食堂があったので中へ入る。冷房がよく効いていた。体が楽になる。

食べ終わったら出なければならないが、また炎暑の中を歩くことに怖気づいてしまう。今日、直江津まで歩く予定だったが、このまま歩いていると、帽子をかぶり水分を補給していても熱射病で倒れるのではないかと思えてきた。地図を確認する。3キロ先に柿崎駅がある。直江津まで歩くことは中止して柿崎までにする。

午後になって更に気温が上がる。風は熱く、路面の照り返しも熱い。暑さに打ちのめされたように樹木の葉は裏返り、草は萎れている。

時々日本海が見える。海は凪いでいる。佐渡島はもう見えない。その代わり右手前方の遠くに薄っすらと島影らしいものが見えてきた。あれは、能登半島だろうか。

約1時間歩いて柿崎駅に着く。人が誰もいない。「みどりの窓口」があるから無人駅ではない。業務を委託しているのだろう。待合室に冷房が入っていた。ああよかった、と思い、ほっとする。涼しい室内で40分程休む。

信越線の電車が来たので乗る。20分程乗って直江津駅に着く。

駅前のホテルセンチュリーイカヤにチェックインする。2泊予約していた。

フロントから新館の部屋へ向かう途中、青銅の剣が展示されていた。シンプルなデザインのフロントとロビーを見た後に古代の青銅の剣を見たとき、美術館の中を歩いているような気がした。

エスカレーターに乗り2階へ上がる。神前結婚式とキリスト教式の結婚式のそれぞれの式場の部屋が並んでいる。どちらも扉が開いていて、打ち合わせがされていた。キリスト教式の式場にパイプオルガンが設置されている。結婚式場にパイプオルガンを持っているホテルは少ないのではないかと思う。

2階からエレベーターで上がる。部屋は明るく、広い。浴室も広い。浴槽は、体を伸ばして寝そべることができるくらい大きい。

5時に本館2階のレストラン「セピオーラ」へ行く。窓側の席に案内された。ガラスの向こうに鮮やかな色の虹が見えた。気がつかなかったが、風呂に入っている間に雨が降ったのだろう。

メニューを持ってきた若いウエイトレスに「暑かったですね」と言ったら、「ええ、本当に。37度もあったんですよ」と話す。

37度! 今まで経験したことのない高い気温だった。道理で尋常な暑さではなかったのだ。

メニューから魚と肉の料理を選ぶ。丁寧に作られていてどれもおいしい。料理は次のとおりだった。

スモークサーモンのサラダ仕立て

かぼちゃのスープ

帆立のステーキクリームソース

口直し・レモンシャーベット

フィレ肉のステーキフォンドヴォーソース

デザート・チーズケーキ、黒葡萄のアイスクリーム、キーウィと梨の盛り合わせ

ホテルセンチュリーイカヤの前身は、明治19年(1886年)創業の「いかや旅館」である。いかや旅館の建物の一部が八角形であった写真やスケッチを見たことがある。ホテルの名前の「センチュリー」に、創業以来の長い歴史を持つ誇りが窺える。

夜、8時頃ロビーへ行き新聞を読む。ロビーの隣にコーヒーラウンジがある。営業は終了していたが、入り口に、「営業は終了しましたが、談話室としてご利用ください。」と書かれてあった。ホテルを利用する人に対する優しい心遣いを感じた。

コーヒーラウンジのガラス張りの外は美しい日本庭園が広がり、その向こうには赤レンガの塀が見える。いかや旅館の庭園と塀が残されたのだろう。

・同年9月14日(日) 柿崎〜直江津〜高田

朝、6時17分発の急行「きたぐに」に乗る。前日の23時27分に大阪を発った新潟行きの夜行寝台列車である。6時30分に柿崎駅に着く。

駅を出て右へ曲がる。朝早いこともあり涼しくて歩きやすい。1キロ程歩き、信越線の線路の下を潜り、海に近い旧道を歩く。

海岸と旧道の間は松林になっていて海は見えないが、波が打ち寄せる音は聞える。波の音を聞きながら旧道らしく緩やかに蛇行する道を歩く。

上下浜温泉、鵜の浜温泉の温泉街を通り過ぎる。16キロ程歩き直江津港の前に出る。白い客船が見える。岸壁に横付けされている客船の巨体を見ながら歩く。

左へ曲がる。500m程歩き、保倉川(ほくらがわ)に架かる古城橋(ふるしろばし)を渡る。100m程歩き右へ曲がる。保倉川と関川(せきかわ)に挟まれ、道路から少し下がった所に平和記念公園がある。

ここに戦前、直江津捕虜収容所があった。

戦時中、日本各地に捕虜収容所があったが、ノンフィクション作家・上坂冬子氏は、直江津捕虜収容所に関心を持つ。そのことについて、次のように述べておられる。一部を引用する。

「なぜ私が直江津に強い関心を持ったかというと、戦後、ここで働いていた日本人の中から、八人もの人が戦争犯罪人として絞首刑に処されたからだ。国内の捕虜収容所としては、処刑された人の数が最も多い。いったい何があったというのだろう。さらにもうひとつ、八人の部下が絞首刑になったというのに収容所長は終身刑で、十二年の獄中生活を送ったあと無事に家族のもとに戻っている。陸軍中尉(ポツダム宣言受諾後に大尉)だった所長はどんな人で、なぜ生き長らえることができたのか。」

昭和55年取材を開始する。その内容は昭和61年4月から6月まで『新潟日報』に連載され、同年8月『貝になった男 直江津捕虜収容所事件』が出版された。

上坂氏は、直江津捕虜収容所に関する資料を可能な限り集め、絞首刑に処された八人の戦犯についてもワシントンの国立公文書館から公判記録を取り寄せる。

遺族に会い、話を聴き、処刑された人とその遺族の無念の思いを代弁する。

八人は「人道に対する罪」を犯したとして、BC級戦犯と呼ばれ、横浜裁判で裁かれた。

日本側弁護団には日本人も任命されたが、「横浜裁判では裁判長も検事も、そして弁護士までもが、法廷で発言できるのはアメリカ人に限られ、被告だけが日本人である」。

こういう法廷で意を尽くした弁護活動ができるのだろうか。公正な裁判ができたとは思えない。そもそも戦勝国が敗戦国の人間を裁くことが裁判とは到底考えられないのである。

収容所長は、周りから「やる気のない人」と評されていた。「殆ど何もせずに所長室に籠っていたのであろう。捕虜に対して命令も下さず、指揮もせず、もちろん制裁も加えぬという態度を押し通したばかりか、日本人部下に対しても褒賞や激励を一切与えず、ただ定刻に出勤して定刻に帰るという生活だったと思われる。東に虐待があったと聞けば、そういうことをしてはならぬといい、西にクリスマス・パーティがあれば、無表情で出席し、あとの時間は窓を閉じドアを閉めて部屋にこもっていたのである。」

所長のこういう態度が極刑を免れた理由であると推測される。

上坂氏は、所長について次のように分析する。

「所長は一切の争い事に嫌気がさしていたのではなかろうか。どっちが勝とうが負けようが一向に構わないとして、一人ひそかに戦争から抜け出していたような気がしてならない。『やる気』など、なくて当然と思われる。」

そして、書名の『貝になった男』の根拠となる「貝となって戦時下を一室に籠って過ごした所長であった。」と記述する。

しかし、周りから「やる気のない人」と思われていた所長は、法廷では別人のように激しい勢いで証言する。「部下の行為については、全責任を自分が負う。部下たちも自分も直江津近辺の一般市民から反感を買うほど、誠心誠意捕虜の身の安全を守ってきた。それが職務であったからだ。」

以後も所長は、部下をかばい抜く。自身の起訴された罪状についても一つ一つ反証を加える。

極刑を言い渡された部下八人の内一人が処刑された後に、「ダグラス・マッカーサー殿」とした七人の減刑嘆願書を提出する。また、直江津に住む知人に、マッカーサー宛てに七人の減刑嘆願を是非実行してくれと必死に頼み込む。

所長は、昭和32年に釈放される。50歳になっていた。

仏様をおがませてくれ、と言って、処刑された八人の部下の家を訪ねる。冷ややかな応対を受けるが、遺族の感情としては当然のことであろう。

所長のその後の人生は、人助けのために敢えて苦労の多い困難な道を選んでいたように思われる。

教誨師の田嶋隆純師の記録によると、八人の内同じ日に処刑された四人は、「新潟の、とまではいわないが今年の新米を食べて逝きたい」と希望する。

戦前、日本人の大多数が貧しかった頃、米を口にすることもできない人が多い中で、新潟の人たちは、子供の頃からおいしい米を食べていたのだろう。自分の家の田圃で米を作り、その年の新米を食べる日は、一年に何度もない心浮き立つ日であったに違いない。

新潟は米がおいしいから、私も新潟を旅行しているときはできるだけご飯を食べるようにしていただけに、「今年の新米を食べて逝きたい」と語り、死に赴いた人たちが不憫でならない。

関川の川岸に十数人の釣り人が坐り、川面に糸を垂らしている。

関川に架かる荒川橋を渡り左へ曲がる。400m程歩き、直江津橋の辺りで右へ曲がり500m程歩く。直江津駅前の商店街に入り200m程歩く。直江津駅に着く。駅の待合室で少し休んで、また歩き出す。

北陸線の線路に沿って500m程歩く。左へ曲がり線路を越える。3キロ程歩き北陸自動車道の下を潜る。道路を変えて信越線の線路に近い道を歩く。気温が上がり、昨日ほどではないが暑くなってくる。3キロ程歩き高田駅に着く。駅の近くのホテルで昼食を摂る。

明日も高田に来る予定だが、今日は、駅前の観光案内所でいただいた「高田寺町寺院散策マップ」を見ながら駅の西の寺町を歩く。

駅から南に歩いて「浄興寺大門通り」に入る。黒塀の料亭、木造三階建、茅葺門の料亭が並ぶ。右へ曲がり信越線の線路を渡る。寺町に入る。

寺町の南北2キロ、東西300mの区域に63の寺院がある。濃緑の樹木の間に寺院の伽藍が見える。

真宗浄興寺派の本山である浄興寺(じょうこうじ)の本堂は国重要文化財に指定されている。参道に六つの寺が建っている。

真宗大谷派高田別院の山門は、文政10年(1827年)に建立されたもので巨大な建築物である。

長く続く雁木(がんぎ)の下を通って駅に戻る。雁木は、大雪のときの通路として造られたが、日陰ができるので強い日差しを避けて歩くことができる。雁木の下の通路は私有地を提供しているが、植木鉢やその他の物を一切置かず、歩きやすいように配慮されている。

気の所為(せい)か、雁木の下を風が通り抜けているように感じる。

信越線の電車に乗り直江津駅で降りる。ホテルに戻る。

本館2階のレストラン「セピオーラ」で食事する。昨夜と同じようにメニューから魚と肉の料理を選ぶ。今日の料理は次のとおりだった。スモークサーモンのサラダ仕立て、スープ、口直しは、昨夜と同じだった。今日もおいしい食事ができた。

海鮮のグラタン仕立て

牛肉の赤ワイン煮込み

デザート・チーズケーキ、キャラメルのムース、キーウィと葡萄の盛り合わせ

・同年9月15日(月) 高田

朝、ホテルを出て信越線の電車に乗る。高田駅で降りる。

駅からゆっくり歩いて、30分程で高田公園に着く。高田城跡が公園になっている。外堀に架かる朱塗りの橋を渡る。堀を埋め尽くすように蓮の葉が茂り、紅の花が咲いている。

高田城は、4ヶ月の短期間で造られたために、石垣と天守閣は造られなかった。石垣の代わりに堀と土塁によって城郭が形成され、天守閣の代わりに三重櫓が建設されていた。平成5年に三重櫓が復元された。

高田公園内に復元されている小林古径邸に行く。高田出身の日本画家・小林古径(こばやしこけい)(1883〜1957)の本邸とアトリエが復元されている。

小林古径は、東京・馬込(まごめ)に農家を改造したアトリエを持っていた。その隣に、昭和9年本邸を新築する。建築家・吉田五十八(よしだいそや)(1894〜1974)の設計による。

いずれも解体され、三重櫓を望む場所に移築、復元された。

アトリエに入る。2階吹き抜け部分に太い梁が渡されている。重厚で落ち着いた建物である。

本邸に入り、広い玄関を上がる。廊下を歩き座敷に至るまで、優しく誘(いざな)われる印象を受けた。人の動きを妨げないように造られている。

吉田五十八は、数奇屋建築の近代化を推進した、といわれている。堅苦しく構えたところがなく、この本邸のように明るく大らかで寛げることができることも数奇屋建築の特長であると思う。

高田公園を出て駅の方角へ歩く。500m程歩き、青田川に架かる市之橋を渡る。青田川は、城内と城下を分ける堀として機能していた。川と川岸の細い道に昔の城下町の風情が残っている。

左へ曲がる。旧師団長官舎に着く。

旧師団長官舎は、明治43年(1910年)旧陸軍第十三師団の師団長官舎として建てられた。平成5年現在地に移築、復元された。

玄関ホールの左隣は、男子応接室になっている。室内に置かれている椅子、ドレッサーは、館内に掲示されている古い写真に写っているものと同じである。大切に扱われていたのだろう。椅子に張られている布の模様もよく似ているから、当時の布に合わせて作ったと思われる。

旧師団長官舎

男子応接室

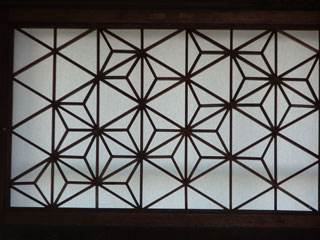

2階に上がる。2階は和風の造りで、三間続きの座敷になっている。嵌め殺し窓のガラスに施された桟が美しい。

|

|

|

|

・同年10月11日(土) 直江津〜筒石

上越新幹線に乗り越後湯沢駅で降りる。ほくほく線に乗り換え直江津駅で降りる。

駅を出て左へ曲がる。1、5キロ程歩く。右へ曲がり、案内板を見ながら500m程歩く。五智国分寺に着く。

天保6年(1835年)に建立された山門は雄渾な建築物である。案内書に書いてあるが、山門の柱は立木の姿のままの柱である。

五智国分寺 山門

境内から見た山門

本堂に至る途中の右手に、高さ25、85mの三重塔が建っている。安政3年(1856年)に着工されたが未完成といわれている。昭和51年、県の文化財に指定された。

浄土真宗の開祖・親鸞(1173〜1262)は、承元元年(1207年)専修念仏禁止により越後国府へ配流(はいる)となる。配所となった竹之内草庵跡が、本堂右手にある。親鸞は、ここに5年間住む。

裏門を通って境内を出る。左へ曲がり旧道を2キロ程歩く。郷津を通る。国道8号線に合流する。日本海が見えてきた。海を見ながら5キロ程歩く。

有間川駅の手前から国道8号線と別れて久比岐(くびき)自転車歩行者道を歩く。昭和44年まで運行していた旧北陸本線の廃線跡を遊歩道にしたもので、糸魚川まで約30キロ続く。旧北陸本線は単線だったため幅は広くないが、車の心配をしないで安心して歩ける。トンネルが多い。旧北陸本線当時のトンネルがそのまま使われている所もある。

道は海を眼下に見下ろす高台を通っている。名立(なだち)を通って7キロ程歩く。能生(のう)町に入る。3キロ程歩いて筒石に着く。木造の広大な屋敷が並ぶ。黒光りする甍が続く。

歩くのは今日はここまでにする。筒石駅に行く。急な坂を20分程登る。駅の改札口を通って、今度は登った分の40mを地下に下る。エレベーターもエスカレーターもない。290段の石段を降りる。寂寥として洞窟の底に降りて行っているようである。

ホームと待合所の間は、引き戸で閉められていた。

待合所の椅子に座っていると、台風のときの強風のようなゴォーという音が聞えてきた。何が起きたんだろうと不安に思って立ち上がると、「お待たせしております」と言って、引き戸を開けてホームから駅員が現れた。引き戸が開けられた瞬間、強い風が当たり、風に押されて体が動いた。

筒石駅も存する全長約11キロの頸城(くびき)トンネルに、列車が入って来ると風圧でああいう音が発生する、という説明があった。今、特急が通過しますからここでお待ちください、なにしろ風が凄いんですよ、と言ったが、風で体が動くという初めての出来事にびっくりしていたので、ホームにいると危ないことはよく分かった。駅員が交代で安全を確認しているということであった。

また、旧北陸本線は、海岸沿いを走っていたがカーブが多いためスピードを出せなかった。そのため頸城トンネルを造り、ほぼ一直線に走らせることができるようになった、旧北陸本線は、昭和44年までSLが走っていた、という話をしてくれた。

直江津駅に戻る。ホテルセンチュリーイカヤにチェックインする。2泊予約していた。

夜、本館2階のレストラン「セピオーラ」で食事する。料理は次のとおりだった。

オードブル・生ハム メロン添え、小海老のパイ包み、サーモンのマリネ

かぼちゃのスープ

フィレ肉のステーキ

・同年10月12日(日) 筒石〜能生〜青海

朝、直江津駅から北陸線の電車に乗り、筒石駅で降りる。石段を上り地上に出る。坂を下り、久比岐(くびき)自転車歩行者道に入る。左へ曲がり、日本海を右手に見ながら歩く。

5キロ程歩く。マラソン大会が始まるようで10数人の男性が近くを走ったり、屈伸運動をしたりしている。係員の人たちもいる。係員の40代位の女性に、「マラソン大会があるんですか」と尋ねると、「ええ。能生町一周の駅伝があるんですよ。ゴールは能生町役場です。」とニコニコしながら答える。「そうですか、気をつけて頑張ってください。」と話すと、やはりニコニコしながら「ありがとうございます。」と言って、両手を胸の前で合わせて頭を下げた。

長さ336mの「白山トンネル」が現れる。5分程で反対側に出た。トンネル上部にレンガによる装飾が施されている。旧北陸本線のトンネルである。

白山トンネル

|

|

|

| 能生白山神社側から見たトンネル |

左手の高台に能生(のう)歴史民俗資料館が建っている。移築、保存している茅葺の農家の建物を使用している。

中に入る。厩があり、作業場だった場所に農具と民具等が展示されている。左手に囲炉裏を切った板の間があり、奥は畳敷きの座敷である。母屋の右手前方に突き出し、二棟を合わせてL字型になっている。中門造(ちゅうもんづく)りの建物である。

板戸は欅でできている。庄屋の家だった、という説明があった。

能生歴史民俗資料館

建物の裏に水車がある。沢の水を引き入れて水車を回していた。

遊歩道から少し下がった場所に能生白山神社が建っている。祭神は、伊佐那岐命(いざなぎのみこと)、奴奈川姫命(ぬながわひめのみこと)、大国主命(おおくにぬしのみこと)である。

本殿は、永正12年(1515年)に建立されている。茅葺の拝殿は、宝暦5年(1755年)に再建された。

能生白山神社 拝殿

二の鳥居の辺りから日本海が見えた。石段を下り海岸に行く。能生海水浴場と表示されている。今は誰もいないが、夏の間は賑わっていただろう。

弁天岩という名前の小さな島があり、その島と海岸の間に朱塗りの橋が架けられている。

暑い夏が去って乾いた爽やかな風が吹いている。

|

|

|

| 日本海 |

遊歩道に戻り右へ曲がる。1キロ程歩く。能生町役場の前に出る。旧北陸本線旧能生駅跡の記念碑が立っている。現在の能生駅は、ここから南東の方向に約1キロ離れた場所にある。

国道8号線に入る。右手に海を見ながら歩く。梶屋敷を通り5キロ程歩く。糸魚川市に入る。途中、三つの川を渡り8キロ程歩く。

国道8号線と別れて旧道を歩く。川幅の広い姫川に架かる姫川橋を渡る。この辺りは、ヒスイの産地だから、「ヒスイの加工、販売」等の看板が目立つ。青海(おうみ)町に入る。2キロ程歩き国道8号線に戻る。3キロ程歩き青海駅に着く。

北陸線に乗り直江津駅に戻る。

夜、本館2階のレストラン「セピオーラ」に行く。

今回もおいしい食事ができた。特に肉料理がおいしい。料理は次のとおりだった。

タコとサーモンのマリネ

海老と野菜のソテー

スープ・クラムチャウダー

スズキのポアレ 白ワインソース

口直し・グレープフルーツのシャーベット

フィレ肉のステーキ

・同年10月13日(月) 直江津

朝食後、ホテルを出る。道路の反対側に旧い建物の駅前旅館がある。その並びに、林芙美子(1903〜1951)の『放浪記』に書かれた「継続団子」を売っている店がある。「元祖 継続だんご本舗 三野屋」と書かれた看板が出ている。林芙美子もこの店で買ったのだろう。私も「継続団子」を買う。

斜向いに、笹だんご、笹飴を売っている「くさのや」がある。店舗は、白壁蔵造りの建物である。

通りの角を曲がりながら歩く。20分程歩いて、朝市が開かれている場所に出る。3と8のつく日に開かれ3・8(さんぱち)の市と呼ばれている。両側にテントが立てられ、海産物、野菜、果物、花等が売られている。

朝市の通りを過ぎて右へ曲がる。関川の河口近くに安寿と厨子王の供養塔が立っている。

この供養塔はいつ頃立てられたのだろうか。石を重ねた形状からかなり古い時代のものと思われるが、横に立っている説明板にもそのことは書かれていない。

安寿と厨子王の供養塔

海岸沿いの通りを歩く。潮風を防ぐためだろうか、丸太で外壁を覆っている家が数軒建っている。

駅に戻る。雁木が続く家並みがある。

雁木

10月14日は「鉄道の日」である。その記念のイベントとして、直江津駅と長岡駅の間をSLを走らせている。

これから直江津駅に蒸気機関車が入ってくる。ホームには、カメラを持った大勢の人が待っている。ポー、ポー、と連続して汽笛が聞えてきたが、まだ姿は見えない。汽笛の音にみんなの期待が高まる。

黒光りする車体が入ってきた。ホームは、車体から吐き出される蒸気で周りが見えなくなり、石炭の匂いに包まれた。

乗務員の服装は、鉄道省時代の制服と思われる詰襟、五つボタンである。運転室に立ち、写真の撮影に応じている。

直江津駅のホームで駅弁を売っている男性は、昔の行商人のようなスタイルである。ニッカーボッカーズのズボンに黒革の編上靴。半纏をまとい、ハンチングをかぶっている。

駅前のホテルハイマートが製造する「鱈めし」を買って、ほくほく線に乗る。

弁当を開く。昆布入りの炊き込みご飯の上に、棒鱈の甘露煮二切れが載っている。骨も食べられるほど柔らかくなっている。他に、たらこ、数の子のわさび漬け、梅干がご飯に載っている。

「継続団子」も食べる。一串に四個の団子が刺してある。表面を焼いて栗まんじゅうのような色と照りになっている。小さくて平たいので食べやすい。白餡が入っている。あっさりとした味である。