土木事務所の融雪担当の友人に,何が困っているかと質問しました。すると雪が降っていても積もらないことが多いのに,降っているだけで地下水を散水して融雪している。もったいないから,降っていても積もらないと思う時には運転を停めている。これが大変だという。降雪の判定に比べて路面の積雪判定が難しいから積雪センサが市場になかったのです。降雪判定での融雪制御は,暖房の制御を室温でなく外気温で行うようなものです。暖房の制御を室温でなくて外気温で行う人はどこにもいないでしょう。

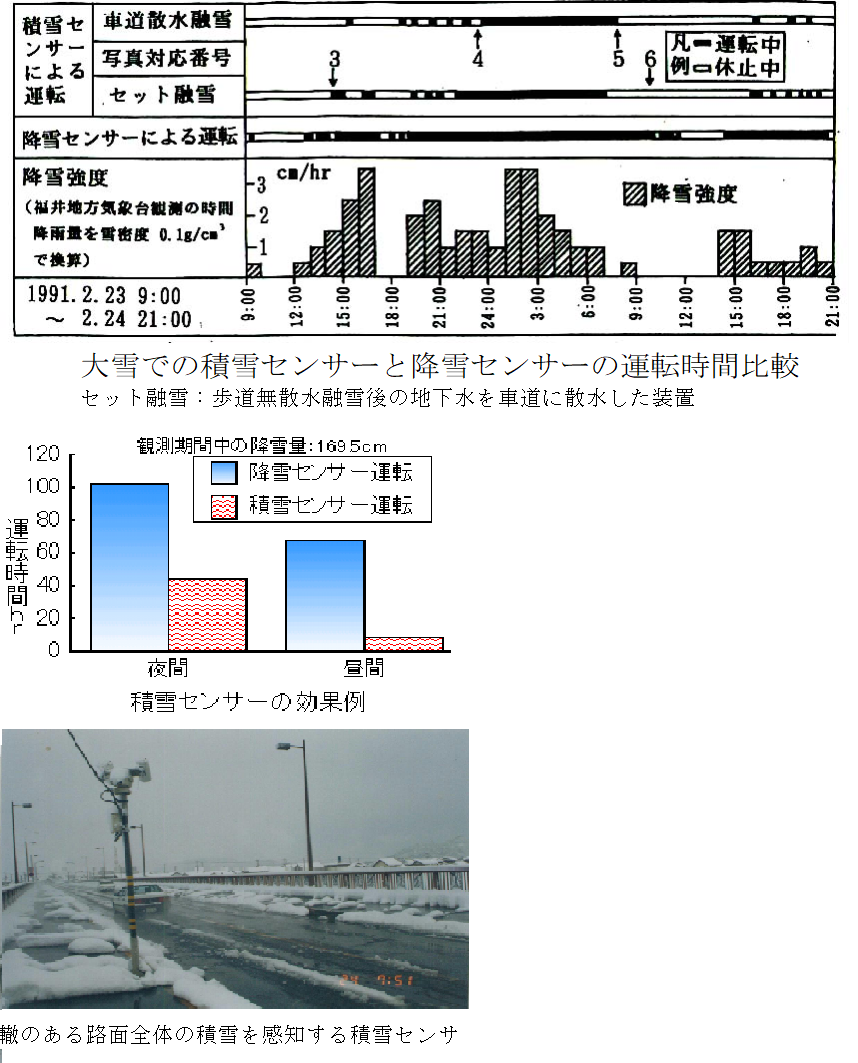

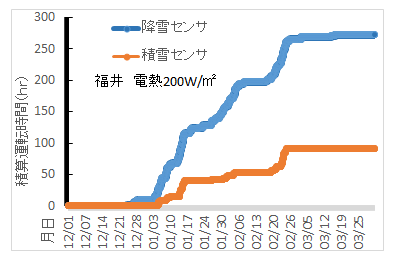

1985年当時石川高専今井清保教授が赤外線の反射率で積雪を判定して校内の実験用融雪を制御していました。これを県内企業の(有)西村電機商会,㈱山田技研に技術移転し国内最初のフィードバック融雪制御を実道路で実現しました。この転換だけで運転時間(=融雪でのエネルギー消費量)は福井市内県道の3事例で,67%削減(宮本重信:地下水を利用した節水型融雪システムの開発 土木学会論文集1994),67%削減(高島浩一・宮本重信・杉村佳昭:市街地における節水型散水消雪に関する研究,福井県雪対策・建設技術研究所年報第15号,2002.8)65%削減(山崎三知朗:画像処理による積雪センサの実用状況,福井県雪対策・.建設技術研究所年報2012)といずれも約1/3に削減です。小浜市役所前では35%削減(小浜市地下水利活用・保全検討委員会:地下水の利活用と保全に向けた提言2018年),新潟県六日町では33%削減

(前掲高島浩一他で交互散水消雪とある,佐藤英則・加藤勝彦・渡邊亮:六日町道路消雪パイプ集中管理システム導入について, 土木計画学研究・講演集No.20.1997.11)一般に融雪装置は3時間降雪強度で85%までの降雪強度までを溶かす設計になっていますから,積雪センサ運転では85%以下のほとんどの降雪に積雪は溶けるから運転は停止し,再び雪が積もり始めると運転になります。間欠運転になるのです。

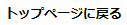

運転事例を見ると,降雪センサは時間降雪が気象台計測最小値0.5mmで稼動しています。積雪センサでは舗装が温かいから日中は2.5cm/hの降雪になって積雪感知で稼動しても20分ほどで雪が消え運転は停止です。同じ時間帯,降雪センサは連続運転です。必要なく散水しているのです。夜間の1~2cm/hの降雪では,降雪センサは連続運転ですが,積雪センサは間欠運転です。深夜1時から3~1cm/hの降雪では,運転時間に差が見られません。溶けるまで積雪センサは運転しているのです。日中の運転時間は積雪センサ化で1/7に激減ですから,歩行者が車に飛ばされた散水を被ることも激減します。

建設省の担当室長も絶賛され,福井県道路保全課などは,各土木事務所に地下水利用融雪事業では,この積雪センサを使用するように通達しました。しかし,人事異動もあって,また設計コンサルタントに伝わらず徹底されなかった。その後,福井県雪対策・建設技術研究所の後輩らは積雪センサの画像処理化でコストを80万円にまで縮減しました。車道の散水融雪では,降雪に伴い車で轍ができ、路面広くを監視しないと運転の停止開始の指示が適切になりません。大雪の現場でないと監視領域の設定が難しい。その作業がIOTで画像を見て設定変更ができるロードアイは高額だけど優れます。

地下水利用の無散水融雪では,放熱管の埋設かぶり深さが5cm以上だと積雪後からの積雪運転では時間遅れが生じます。但し,降り止んでからも積雪があれば運転継続なので,降雪センサ運転より路面状況は改善されます。降雪強度センサでの融雪制御では,車によるシャベット雪の攪拌飛び散りや轍,路面の蓄熱,日射・長期放射・風などで路面の融雪は異なるので限界があります。無散水融雪の歩道などであれば轍も生じなくて均一な融雪なので30cm四方の積雪の感知で運転できました。80万円の設置費で県内で4カ所使われて省エネとなったのですが,部品がなくなってしまいました。その後北海道電力などが路面埋設発光での積雪センサを開発し、7万円で市販したのですが,漏水することで中止になりました。近年北海道大学などでAI画像処理での積雪センサも市販され始めています。

この積雪センサだと融雪能力が不足しても降雪後も溶けるまで運転なされるので,設計ミスや想定外の能力ダウンがカバーされます。

融雪面が均一な無散水融雪では監視面の設定が容易です。地下水再利用の歩道無散水融雪と車道散水の融雪では,溶けにくい歩道を感知することがお薦めです.

東北の自動車道路などのトンネル出入口の電熱融雪では約5年間の電気代の節約で設置費が償還できると500万円の積雪センサが約100台設置されました。

青森の海水熱をヒートポンプで昇温しての無散水融雪の制御にも節電と降り止んでも消えるまで溶かすことで使われています。積雪センサでのトラブルでは積雪センサの監視領域が路側すぎると除雪された雪で何日も運転になることです。また車道と歩道を同じ運転で制御すると車道は大雪では除雪で雪がなくなるが歩道は残雪があっても運転停止になります(幸橋)。

これまでの地下水散水融雪を井戸を増やさずに,新たに融雪区間を増設し,交互に散水して融雪することがなされます。そこでも使われて溶けるまでの運転で役立っています。

福井市街地などの合流式下水道区域では,融雪用地下水も下水道処理場にポンプ圧送されて処理されます。その費用年間数百万円を市は一般会計で負担しています。地下水散水融雪の節水は,この下水道処理費用と井戸ポンプの電気代と二酸化炭素排出量を削減します。

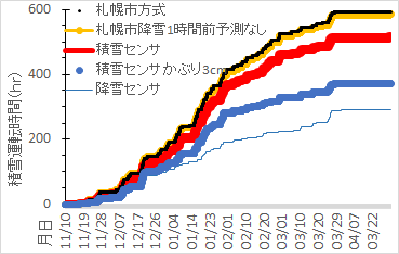

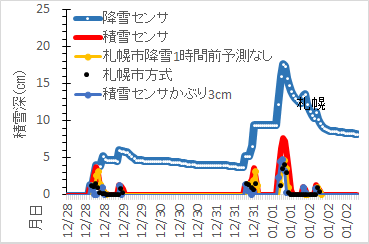

ネット公表されている札幌市の電熱線埋設かぶり10cm出力250W/㎡の融雪を,制御方法を変えて標準気象でシミュレーションした(図2)。市では,路面温度,外気温,路面の濡れ,1時間前の降雪予報と降雪で運転を制御している。路面を観ているから積雪センサと同じフィードバック制御である。その1シーズンの運転時間累計は592h,降雪予報なしで585h、積雪センサで514hとなった。降雪センサにすると福井とは逆に278hに減る。これは残雪深(図3)から,札幌では,降雪センサで路面に積もらないのに運転することが少なく,出力250W/㎡では降雪後も残雪となり運転継続で運転時間が増えることによる。電熱線埋設深を10cmから3cmにすると運転総時間は514hから370hrに、最大残雪深も7.6cmから5cmに低下する。 この結果からも,融雪能力が降雪負荷に比べ頻度的に大きければ省エネ効果が大きく,逆に小さいと運転時間が増え残雪量は減ることが分かる。交互散水消雪では,消雪能力は半減になるから,降雪センサから積雪センサに転換すると,消えるまでの運転で良く溶けるが運転時間は増える。