ある日の一言 博士課程への挑戦

(2001年1月〜2004年12月)

<母親の部屋> <子供の部屋> <関連リンク> <普通の家>

内容紹介

自分は子供の頃から特に優秀なわけではなかった。小学生の頃の成績のレベルでいけば普通よりやや上ぐらいだったと思う。中学生の頃は英語の勉強が本当に嫌であった。

俺は英語の勉強はほとんどやらなかったといってもいいぐらいだ。それでも成績は中ぐらいだったので英語の基礎は全くできてなかった。それが高校に入学後大きく響いた。高校入学後すぐの実力テストで100点満点中8点という最低の点をとって担任の先生に呼び出されたことを記憶している。

他の友人からも、「本当に高校の入学試験受かったのかよ」、と言われた。俺は英語の試験は全く眼中になく他の科目で受かったんだと今でも思っている。高校卒業の頃に英語の基礎が頭に入ってないことが大学入試に大きく響いた。

俺はそれなりに勉強をしたつもりだったが受けた大学が全て不合格であった。俺は浪人する決意をした。アルバイトをしながら予備校に通うことになった。両親からは、「予備校に出すお金はないよ」、と言われたので学費は自分で稼ぐしかなかった。

予備校の先生からは、「アルバイトしながら予備校で勉強できるわけがない」、と言われたが独自で勉強するよりも予備校で周りの刺激を受けながら勉強するのが俺には向いていると思った。自分ひとりで勉強しても駄目だろうなと思っていた。

俺が博士を意識しはじめたのは予備校に通っている頃であった。その予備校の中では比較的成績がよかったので、「もし可能であれば博士課程までいきたいです」、と予備校の先生と話をした記憶がある。

1年後ある国立大学に受かった。授業料は今でも覚えているが半年で7万5千円である。破格の値段であった。俺は自分のアルバイトだけで授業料を出すことができた。その後俺は大学院を受験した。ところがまたもや不合格になった(僅かの僅差で不合格とのことだった)。

そのため研究生として大学に残ることになった。翌年は2校を受験した。旧帝大と自分の大学だ。ところが俺の学力が低くその年も不合格となった。俺は粘り強さなら人には負けない。親も先生も友人もあきれていたが俺は再び研究生として大学に残り翌年トライすることにした。

友人はみんなどこかの大学院に受かっていったが俺だけが取り残された。さすがに大学院の2浪になると、だらだら感がでてくる。家でも居場所がなく両親が働いているのに自分はだらだらした生活を送っていた。夜中にコンビニでアルバイトをやって昼間に学校で勉強をやって、たまに後輩の研究指導をする。そういう生活が続いた。

そして翌年再び大学院の試験に挑戦した。今度は3校受けた。東京地区のレベルの高い大学院、自分の学校、北陸の大学と幅広く受けたが、なさけないことに全て不合格であった。後輩たちはみんな一発で大学院に受かっていった。俺はいったい何をやっているんだ。

時間が経てばたつほどだらだら感が増していった。勉強には集中力が必要だ。試験の日に最高のレベルに持っていかなくてならないが俺にはそれができてなかった。3浪はできない。そこで俺は2次試験をやっている私立の大学を探して受験した。

そのときはかなりせっぱつまった状態であった。結果的にようやくそこの大学院に受かった。俺は大学の先生や両親、友人に顔向けできなかった。大学院受験をかなり甘くみていた。自分自身をコントロールする能力も欠けていた。

ここでの失敗は俺の将来に大きく影響した。大学、大学院を受験した数は10以上であった。そこで合格したのは僅か3校であった。俺はそのときの情けない経験を通して、自分にとって何が足りなくて、何が得意なのかが漠然と分かってきた。俺はかなり粘り強さがあることにもこの一連の受験を通して気付いた。

そして学力の高くない、優秀でない自分が結果的に博士課程への道を歩むことになった。博士号は俺にとって1つの大きな目標であり夢であった。

あまり仕事の話は書きたくないけど、1つためになる話を。資格のことだけど、実をいうと自分自身は仕事のためになる資格はほとんど持っていない。会社に入るときも、「工業系のわりには資格持ってないね」と、言われた。学生の頃なんて、資格を取ろうなんて考えたことも無かったし、確か先生も「資格なんて役に立たない」と、叫んでた。けど遊びの資格は取ろうと努力してて、車、自動二輪、空手、弓道、4級船舶、あとスキー検定も受けた記憶がある。しかし、仕事にはからっきし役に立たない。しいていえば車の免許ぐらいかな。空手と弓道は両方とも初段だがこれを資格というのかどうか分からないが、全く役に立たない。2年前、静岡駅で泥棒を捕まえようとしたら、逆に眼鏡を割られてしまった苦い経験がある。ちなみに泥棒も階段を転げ落ちていって捕まっていたが。

今思うと何で学生の頃もっとためになる資格を取らなかったのかな、と思ってしまう。ここまで読んで、何だよおまえの資格を並べて、ひけらかしてるだけじゃないのか、と思われるかもしれないが半分その通りである。しかし世の中にはもっとスゴイ人がいて死ぬまでの間に何十もの資格を取ってる人がいて、脱普通の家の住人としてこのホームページにぴったりで俺の目標でもある(半分ウソ。そこまでやりたくはない)

序文が長くなったが、ここから本題。今俺には欲しい資格があって、学校にも通っている。というより会社から行かさせてもらっている(感謝、感謝)。その資格は博士号だ。博士を資格と呼ぶのかどうか分からないが、取得方法、内容など詳しいことを知っている人は博士号を持ってる人ぐらいじゃないのかな。博士の種類にはいろいろあって、医学博士、工学博士、理学博士、教育学博士、学術博士・・・などである。確かアグネス・チャンも教育学博士だったと思う。よく病院の先生をドクターと呼ぶが博士のこともドクターという。

さて、博士を取るにはどうすればよいか? これには2通りの方法があって、まず大学院の博士後期課程に入り、単位を取り博士論文を書く方法と、会社で博士論文を書き大学に提出して取る方法がある。後者の方は博士の部類でも論文博士といって、通常「Prof:プルーフ」と書く、ちなみに前者は課程博士(かていはかせ)という。大学院というのは博士前期課程(修士課程ともいう)、博士後期課程があるのだが詳しい話はまたする。

俺っちには全く関係ねえよ。と思う人がいるかもしれないけど、この2つの方法で博士号は誰でも取れるのである。

博士の称号は専門の中の専門分野を深く追求することで得られるもので、例えばロボットが好きな人は徹底的にロボットのことを追求し、電気が好きな人は徹底的に電気のことを追求する。変な話UFOが好きな人は徹底的にUFOの研究をしている。ようは自分がこれだと思ったことを徹底的に追及すれば博士という称号がくっついてくるのである。どうでしょう、みなさん。少しは興味がわきましたか?

今からパチンコに行こうとしている、そこのあなた。パチンコを深く研究すればいいのです。子供が泣いてるから面倒を見ようかと思ってるお母さん。幼児教育について深く研究すればよいのです。仕事でシステムの開発に携わってる人、それについて深く追求すればよいのです。しかしやっぱり俺には無理だなと思う人がいるかもしれないけど、1つのことに夢中になれば誰でも取れる資格なのです。博士をもってない俺が言うのも変な話だけど。

あと2回ぐらいに渡って博士の取得方法を書いていきます。ちなみに俺は大学院に行ってないから、まず無理。なんて思わないように大学院だろうが大学だろうがそんなの関係ない。努力すれば取れるんだから。

前回の続きであるが博士号を取得するにはどうするのか、であるが、博士には2つの種類があって、課程博士と論文博士のあることを書いた。つまりどっちかの方法かで取るしかないのだ。まず短時間で取得するには課程博士の方である。これは大学院の博士後期課程に所属することになり、通常3年間で取る(ちなみに論文博士の場合は平均5年ぐらいで、10年かかって取ったという人もいる)。自分の場合は課程博士に当てはまる。あれ、だって、あんた社会人でしょう。それなのに学校に行ってるの? と思われる方がいるかもしれませんが、このあたりがうまくできていて我々社会人でも取りやすくなっている。

俺の場合、去年の4月の入学後、大学に行ったのは、オリエンテーション(授業説明、単位取得説明会など)1回と、あと数回、先生との打ち合わせ程度である。ちなみに入学式には出なかった。そう、社会人学生は基本的には会社人間で、ごくわずかに大学での生活となる。もちろんコレは先生によっても違うし、私は学校の設備を利用しなければ博士論文が書けない、という人は別である。なんにせよ、この辺りは臨機応変なのである。俺の場合、大学に行くには新幹線で行かねばならず、そう簡単に行けないのが問題というのもある。

そうすると、授業はどうするんだよ? と考えてしまうがこれもうまくできている。 大学っていうと毎日学校に行って、授業を何時間も受けるってイメージがあるのだが、社会人学生の場合は、大抵の場合授業の代わりにレポートを書いて提出することで単位がもらえる。単位というのは大学を出た人なら分かると思うが、授業を1つ受けると2単位、あるいは3単位もらえるもので、修了までに全部で何単位取りなさいというのが決められている。だから自分で受けたい授業を選ぶのが普通だが、俺の場合、社会人学生ということで授業に出席することができないため、担当の先生が取りやすい(出席しなくてもよい授業)のを選んでくれたのだ。

博士後期課程の場合、全部で12単位が必要で、2年生の11月に取得審査(中間審査発表)というのがあり、それまでに授業を取っておかねばならない。全部で4教科で、俺の場合は、専門書を読んでA4用紙2枚にまとめることと、英語論文を読んで日本語に和訳すること、何でもよいからレポートを書け(これが一番やりやすい)と、学会発表を行いなさいというのが出ている。学会発表というのは博士号を取得するなら最低2回はやらなければならない発表会で、一石二鳥ということになる。

英語を日本語に訳するなんて、とうてい自分には無理だな、と思う人がいるかもしれないが、高校レベルの文法と専門用語ののっている辞書があればなんとかなるものだ。最初は訳の分からない単語がずらずら出てくるけど、同じ単語が繰り返し出てくるからすぐに慣れてくる。何言ってんだよ。あんたは海外に何回も行っているから英語に慣れてるんだろ! と、言われる方、今は海外なんてほとんど英語がしゃべれなくても行けるのだ。おまけに俺は何度行っても、旅のお決まり文句以外はしゃべれないのだ(自慢するな!)。俺の考えでは英語なんていうのはコミュニケーションの1つで、外国人との意志疎通の方法でしかないと思う。俺達が日本語をしゃべっているのと同じで、英語圏の人は英語をしゃべり生活しているのだ。おそらく俺も身近で英語を話す必要性が出てきたら、いつのまにかしゃべれるようになるだろう(と期待しているんだけど)。

しかし英語が全く出来ないとなるとこれはまた問題なのだ。ABC〜XYZと、これが読めない人は、中学校の勉強をしなくちゃいけないかもしれないな、というのは博士後期課程の入学試験に英語があるからなのだ。そういえば、まだ入学試験のことを書いてなかったから、少しこれの説明をしよう。

大学院の博士後期課程に入学するにはもちろん入学試験があるのだが、通常の大学や、大学院の前期課程の試験とは違って簡単である(と思う。人によって言い方が違うと思うが俺はそう感じた)。通常4年生大学に入学するには国立の場合、全部で5〜7科目ぐらいを勉強しなければならないし、私立の場合でも3教科ぐらいは必要じゃないのかな。ところが博士後期課程の場合は外国語と発表のみで、なんと最近のほとんどの社会人学生は発表だけらしいのだ。しかし、俺の受験した大学は外国語の試験があり少し苦労した。

外国語の試験は英語、中国語、フランス語などがあって、ほとんどの受験生が英語を受験するらしいのだが、俺が受験した大学では英語を和訳する問題で、4つの内容から選択するものであった。そして、その中に自分の専門内容があるのだ。問題の中には自分の修士論文の概要を英語で書きなさいというのもあった。だから最低限英語を勉強しておく必要がある。おまけに入学しても授業で出てくるし。自分が研究することは世界の最先端レベルなのであり、大げさに書くが、ある分野のある専門を深く研究して、自分で新たに発見し論文に書いていくわけだが、世界の技術書は日本語で書かれた物はごくわずかである。最近日本語が世界でもある程度通用するが、先端技術の論文はやはり英語で書かれた物が多い。

あんた、そんなたいそうなことを書くぐらいだから、すらすら日本語に訳できるんだろうな、と思うかもしないが、俺にとっては英語はかなりつらいものだ。英文和訳はいつも同僚や、和訳ソフトのお世話になっている。なんだよ、和訳ソフトでやってたら全然自分のためにならないじゃん。心配しないでください。英訳ソフトなんて、無茶苦茶な日本語に変換するだけで、あまり意味がない。なんとなく書いてある内容が理解できる程度なのだ。あと同僚だが、自分のことじゃないからみんないい加減に教えるだけなのだ。結局こっちもあまりあてにしてない。というわけでやっぱり自分でやらなきゃいけないのだ。

書き始めるといろいろ出てくるが、まだ、まだ書き足りないな。そういえば決定的な博士号取得の条件を書いてない気がする。これは次回に書くとして、最後に大学の仕組みについて分からない人がいるかもしれないので説明する。学校のレベルからいうと低い順に、小学校 → 中学校 → 高校 → 大学 大学院博士前期課程(修士課程ともいう) → 大学院博士後期課程となる。大学院博士前期課程(修士課程)は2年間、大学院博士後期課程は3年間行くのだ。どう、わかる? 博士には前期と、後期があって、そこがこんがらがるところなんだけど間違わないでね。”博士”の称号(学位)をもらうには博士後期課程を出なければならない。ちなみに博士前期課程(修士課程)を出ると称号は”修士”となり、大学を出ると”学士”になる。

あっ、そういえば、大学院の博士後期課程には、博士前期課程(修士課程)を出なければ入れないというわけではない。単に大学を卒業しているだけでも、専門に従事している人であれば入れるのだ。だからもしあなたが大学院の前期課程(修士課程)を出た人であれば、入学試験をパスすれば入れる。もしあなたが大学を出た人であれば、今やっていること、あるいはやりたいことを専門としている大学を見つけて、先生に連絡してアドバイスを受ければいいのだ。もしあなたが高校を出た人であれば、それでも問題ありません。ある程度の努力が必要だけど可能です。続きはまた来週。

先週はパソコンのバージョンアップのため更新することができず、申し訳ないです。さて今回で最後にするが博士号の取得方法だけど、みなさん今まで書いてきたこと分かってもらえましたか。前回の内容を少し繰り返すけど、大学院の博士後期課程に通うのが一番の近道で、大学を出ただけでも専門に従事していれば、博士前期課程(修士課程)を飛び越して入学することができるのである。前回と前々回を読んでない人は読んでね。

高卒の人の場合だと大学に入学して、数年間かけて大学で勉強をした後に博士を取るということになる。えっ〜、何年間もかけて今更大学になんか行けないよ。と思うかもしれないが、最近は子育てを終えたお母さんや、定年退職したお父さんなど多くの年配の人が勉強をしているそうだ。また今は大学院、社会人学生となるための専門学校もできていて金はかかるけど真剣に学ぼうとする人には十分な環境が整っているのだ。

さて次がメインイベント。ここが本題で、結局何をやったら博士号がもらえるかであるが、一番重要なのは論文を書いて学会誌に掲載されることである。学会誌というのは専門誌のことで、物理学会、電気学会、機械学会などの学会が出版している雑誌のことだ。この本は普通の書店では手に入れることができなくて、学会に入会すると毎月あるいは年に数回郵送されてくるものだ。例えば機械学会誌だと機械の専門のことが書かれていて専門外の人が読むとちんぷんかんぷんな内容であるが、専門としている人が見ると、おっ、こんなことが発見され出来るようになったのか、と興奮するのである。

この学会誌に掲載されることが博士号取得への第一条件なのである。そこで、大学院博士後期課程に通っていて課程博士を目指している人と、論文だけを大学に提出して博士を取得する論文博士との大きな違いが出てくるのだ。

課程博士の場合は学会誌に掲載される本数が2本程度でよいのだが、論文博士は5本以上必要となってくるのだ。だから取得期間が違ってくる。けど博士後期課程に通っていても論文が学会誌に掲載されなければ博士号を取得することはできないのだ。このあたりが重要。たとえ授業ですべて単位を取っても、博士論文をどれだけうまく書いたとしても、世間が認めてくれなければダメなのである。つまり学会誌に掲載されるには他の大学の専門家が厳しく審査して、それにパスしないとダメなのだ。

ところが学会発表とかで自分の研究を報告したりしていると、出版社などから、すいませんが解説文を執筆してください、とありがたい話が舞い込んでくるのだ。おっ、俺の研究内容が雑誌で紹介されるのか。こりゃ、すげぇや、これで博士号取得も間近だ、と思っていると大きな間違いなのである。ここで掲載されるのは専門誌でなく一般誌となり、掲載されても博士号取得にはほとんと意味がないのだ。ようは、こっちから投稿する学会の専門誌に掲載されなければならず、向こうから書いてください、と来る一般誌は書いてもほとんど無駄なのである。おっと、無駄というのは言い過ぎで、学会誌の掲載が2本(2回載るということだが)ならば、この一般誌の掲載は1回載ると0.1本ぐらいの換算となる。しかしいいことは、自分の研究が紹介されると、他の雑誌社からも依頼があるかもしれない。そうなると会社の宣伝になる。当然ながら原稿執筆料も入ってくるから会社としてはお金をもらって宣伝できることになる。あっ、そういえば俺には金が入ってくるのかな? まぁ、そんなことはいいとして何にせよ、博士を取る第一条件は学会誌に掲載されることなのである。

第二条件は以前にも書いたけど学会発表をすることである。これは国内外の学会で最低2回(もしかすると大学によって違うかもしれないが)発表するのだ。これは学会誌掲載に比べれば簡単で、単に自分の研究内容を発表するだけだ。俺の場合は去年1回やって、来月にも1回やって、その後も数回行う予定で問題ない。もちろん発表するときはすごい緊張するけど、わずか10分程度だから前もって練習して覚えたことをしゃべるだけで、発表自体は簡単なものだ。そのあとに質疑応答が5分ほどあって、これがちとやっかいだ。なんにせよ質問してくる相手は何十年も専門でやっている大学の教授で頭の切れが違う。俺がまったく気づかなかった細かい部分をわずかの時間で見つけ質問してくるから、答えるのが大変である。前回やったときも冷や汗をかきながら答えたものだ。

修士の学生の発表を聞いていると質問に答えることができなくて代わりに先生が答えているのを見たときがあった。俺が修士課程だったころ学会で発表したことがあり、まったく答えることができなくて先生に代返してもらったことがあり、それを見て俺はそのときの悔しかったことを思い出した。あと、発表の中で一番やっかいなのが国際学会での発表だ。つまり学会の世界バージョンだ。これは発表、質疑応答すべて英語で行うから無茶苦茶大変だ。俺としてはできれば避けたいと願っているのだが・・・。自分のためにはなるだろう。

課程博士も論文博士も結局、論文掲載と学会発表をすれば取れることになる。課程博士の場合はこれに大学院の授業が入ってきて、俺が思うには授業で専門を勉強することにより学会誌への論文掲載数が少なくてすむと判断しているんだと思う。

みなさん、どうですか。これを読んで博士号なんて簡単に取れるよと思いましたか。簡単に取れるよと思った人はすでに博士課程で論文を1本ぐらいパスしている人か、会社で論文を書いていて4本ぐらいパスしている人ぐらいじゃないのかな。そう、実は結構大変なんです。俺の感覚では常に追い立てられている感じで、いつまでに原稿を書かなきゃいけないとか、実験装置を作らなきゃ進まないとか、何かいい案がないかなと毎朝目覚めると考えてしまう毎日なのだ。なんだよ、最初は簡単に取れるようなことを書いてあったのに、と思う人。そう、実は博士取得は大変なんです。何もやらなくて取れるわけはありません。寝ているだけで取れるなら何の価値もないでしょう。努力してやる気があるなら取れるのです(俺もまだ取ってないから強気ではいえないんだけど)。しかし大変だけど博士号取得はやりがいがありますよ。3年で取らなければと俺の体にもプレッシャーがひしひしと感じてくるけど。どう、みなさんやってみます?

5月25日

生まれて初めて、自分の書いた文章が雑誌に掲載された。日本工業出版社の超音波テクノという技術雑誌で、その中に特集があって、そこの4ページ部分を担当した。

何〜、テレビの次は雑誌か、おまえはそういう変わったことばかりするんじゃない。と、心の一部の声が叫んでいるわけだが、だって、これは仕事関係だから、しょうがないだろ。俺が好んで掲載させて下さいと、お願いしたわけでもない。出版社の方から執筆して下さい、と来たんだから。まぁ、心の葛藤はあるけど、それは置いといて、自分の書いた文章が出版されるまでは意外に時間がかかるってこと、知ってる?

実はこの話の発端は、去年の8月に書いた論文から始まる。9月に学会発表があるため、前刷り用の論文を書いたが、それを読んだ出版社の方から、解説文を執筆して下さいと来たのだ。だからスタートから出版まで9ヶ月かかったことになる。おそらく、出版社は1年ぐらい前から内容を計画していて、ネタを探していたんだと思う。もしかすると専門誌だけなのかもしれないけど。原稿の校正などもあるから、やっぱりこれぐらいは時間がかかるんだな。

6月23日

最近発売された雑誌にまた文章が掲載された。今度も前と同じネタだが、型技術(日刊工業新聞社から出版)という技術雑誌だ。まぁ、興味のある人は購入してみて下さい。どこに売っているのかは???

10月19日

先月、今月と学会発表が続けてあって静岡と熊本に行って来た。せっかく熊本に行くなら何か見なくては、と考えていたが結局スケジュールが詰まっていて学会会場の周辺で熊本城が見れた程度だった。う〜ん、残念。会社の工場が近くにあるので、周辺のホテルで1泊したけど山の中にあるので辺りには何もない。せっかくだからもう1泊して次の日の土曜日に帰ろうかなっと考えたが土曜日は朝からマサキの運動会があるのだ。結局、金曜日の夜の飛行機で羽田に帰ってきた。いや〜、充実しすぎた出張だった。

11月16日

残念なことがある。本当なら今頃、香港に行ってうまいものを食ってたのに・・・。博士号取得のために国際会議での発表があって、申し込んでいたのだが俺のあまりの英作文能力のなさに英語論文がパスしなかったのだ。うっ・・・、残念だ。そういえば俺がNOVAに行き始めたのも国際会議で発表するためだったのだ。いったい何のために英会話を習っているのかわかったもんじゃない。おまけに日本語の論文を3本投稿しているのだが、そのうちの1本が返却されてきた。内容に問題ありと・・・。博士を取得するには学会誌に論文が最低2本は掲載されなければならないのだ。気合いを入れ直して頑張らねば。

12月1日

前回の話の続きだけど、論文というのはいったい何だ? と思う人がいるかもしれないので、簡単に説明しよう。論文とは、自分の考えや実験の結果に基づいて作成した文章のことである。ここでいう論文はオリジナリティ(独創性)が必要になってくる。そう、他の人と同じことをやっていても駄目なのである。どれぐらいのページ数を書くかというと、それは論文の規定によっていろいろ違う。ちなみに俺が今書いているのは、A4の紙4〜6枚ぐらいだ。

どう、わかった? 分からないか。 もう少し詳しく書くと、過去にある研究が行われていたとしよう。そして、自分は過去の人と違ってこのような研究をやった。そこである実験をやったら、こんなおもしろい結果が出た。この結果を更に深く考えると、このようなことが分かった。これらを文章化するのだ。論文の順序は、だいたいこんなストーリーで書くのだ。論文の中には訳の分からない数式(もちろん書いている本人はわかるのだが)とか、イメージ図なんかも出てくる。前にも書いたが論文をただ書くだけでは実績にはならないのだ。書いた論文を学会に投稿して学会誌に掲載されなければならない。

例えば俺が今日論文を学会に投稿したとしよう。学会は査読委員の先生(2〜3人)に論文を審査してもらい、1〜8ヶ月ぐらいで、結果が返ってくる。その結果には、”照会”か”返却”かが記されている。この”照会”か”返却”で今後の方向が大きく分かれるのだ。照会の場合は、質問事項がいくつか書いてあり、回答書を作成し、あるいは追加実験を行い、その結果をまとめて再度学会に返送するのだ。ところが、返却の場合は、論文の内容に、あるいは書き方に問題があって、その論文はもうここの学会には投稿できないのである。ただし、大幅な修正を行い再度一から投稿するなら別だが、とにかく今までに何ヶ月、あるいは1年程かけて一生懸命に作った論文が、その一瞬のうちに終わってしまうのである。そう、前回俺が書いた、”返却”というのは、このことである。却下という結果が返ってくると精神的なダメージが大きい。これが俺の場合、2つ続けてだからダブルパンチをくらったかんじだ。

そうそう大学院の博士後期課程は2年生の今頃の時期に資格審査(中間審査)なるものがある。そこでは自分がこれまでにやってきた研究の結果を40分程かけて大学の先生(4〜6人ぐらい)の前で発表するのだ。そこでは、今後の計画も合わせて発表する。そして、この審査にパスしないと大学を退学になってしまうのだ。そう、実は来週俺も資格審査があるのだ。最終的に博士号を取得するには、来年(3年生)の今頃に予備審査があり、このときまでに、論文が国内の学会誌に2本と、国際会議もしくは英文誌に1本パスして、学会発表も2本以上やってないと駄目なのである。パスするというのは学会誌に掲載されたか、あるいは掲載が決定してないといけないということだ。俺は学会発表はこれまでに5回ほどやってきたから、これは問題なし。あとの学会誌と国際会議であるが・・・、さて、さて。

12月15日

最後に一つ。俺の書いた論文がようやく1本、学会誌に掲載されることが決定した。1年半たって1つの大きな目標に到達できた。その結果もあって先週に行われた大学での中間発表は無事に合格することができた。また、来年の11月に再び国際会議で発表するチャンスも得られた。けど前回と同様で英語の論文を作成してパスしなければならない。今度は失敗しないように気合いをいれてやらねば。頑張っている友人に負けないように。

12月22日

先日ある学会から表彰状が送られたきた。俺は、「何でカレンダーが送られて来るんだ」、と思って見てみるとケースに入れられた表彰状で、ベストプレゼンテーション賞となっていた。2ヶ月ほど前に熊本で学会があり、そこで審査があったそうだ。会社の他のやつは、「何、ベストドレッサー賞をもらった!」とか、「1回の学会講演で何人も、もらっているのだろう」とか、いろいろ言ってくる。俺も、以前から、この賞の名前は聞いたことがあったがメジャーでないので全く関心が無かった。

上司から、「とりあえず去年の学会誌に発表されたときのデータが残っているかどうか調べろ」、と言われ、調べたところ掲載されていて。去年の例では684人中11人が受賞されていた。「何だ、やっぱり何人かもらっている賞だ」、と俺は考えていたら、上司より、「おい、計算機で割合を計算しろ」と、すると、1.6%であった。上司は、「これはすごい賞じゃないのか」と、俺は本当によく分からなかったから、「う〜ん」としか答えようがなかった。

1.6%・・・、100人中1.6人か・・・。すごいのか、どうなのか? 以前、フジテレビの番組でマイケルジャクソンのかっこうをして踊ったことがあったが、そのときは100人中2人が選ばれたわけだが、まぁ、そのときと同じだから、大したことないんじゃねぇの、と思ってしまったのが俺の本音で・・・) 確かに学会での去年の例では、受賞者はほとんどが大学の教授で、企業は無かった。まぁ、学会で発表している人たちの8割ぐらいが大学の先生だから、当然と言えば当然だろう。その中で受賞できたことは、すごいことなのかもしれない。まぁ、島津製作所の田中さんが、ノーベル賞を受賞する世の中になってきたのだから、学会発表の中の1つの賞で俺が受賞しても不思議じゃないだろ(こら、こら、ずうずうしいぞ、田中さんとは格が違うだろ!)。社内でも社長から表彰をしてもらえるそうで、今年最後にいいことがあった。大学の先生からも、「履歴書の賞罰に書くことができるぞ!」と、言われて、博士号取得の1つの大きな糧を得たと今は感じている。

学会に投稿していた論文がまた1本掲載されることが決定した。これでようやく国内論文2本がパスしたことになり、博士号取得のぎりぎりラインがパスしたことになる。あとは国際会議での発表を行わなければならず、今年の11月にイギリスと新潟で発表を予定している。ただ、これには2度の審査があって、これら2つにパスしなければならない。1度目の審査は申し込みの時にアブストラクト(概要)を書き、これで判断される。また、2度目の審査は論文作成でその内容及び英文が問われる。この2つにパスする必要があるが、去年の香港での国際会議は、論文作成で失敗した。今年は、会社にお願いして2つの国際会議に応募させてもらう許可がでた、だから、何が何でもパスしなければならない。去年は俺の英文作成能力があまりにも低かったためにパスしなかったので、今年は徹底的に英語を勉強しようと思っている。NOVAにも出来る限り通って、英会話能力を高めようと思っている。今年1月に更にNOVAに投資して毎日英会話をできる環境を得た。そのためか、英会話のレベルが1ランクアップできた。ただ、国際会議でプレゼンテーションを行い、質疑応答をこなすためには、あと3ランクは上がらないと駄目だ。多少金はかかるけど、この1年が勝負だから何としてでも頑張らねばならない。

5月12日

最近は会社では朝から終業まで、ず〜と英文を眺めていることが多くなってきた。11月に、新潟と、イギリスで発表する国際会議の論文を修正しているのだ。そうそう、両方とも2つある審査のうち、1つ目(概要の審査)はパスしたのだ。2つ目の審査にパスするために、今6ページの論文をそれぞれ書いているのだが、締め切りが先週と今週なのだ。1つの論文(新潟で発表)は念入りにチェックして、もちろんNOVAの外人にも見てもらって投函した。2つ目の論文をチェックするため今日もNOVAに行く予定なのだ。あ〜あ、せっかくの日曜日だというのに。

先日NOVAのスタッフに、「あれ、もうすぐポイントがなくなりますよ」と、言われてしまった。「え〜、俺、だって昨年の12月にポイント買ったばかりなんだけど・・・」、けどよく考えると、購入してから、ほとんど毎日NOVAに行っている。そりゃ、確かにポイントが減っていくよ。おまけに外人講師とマンツーマン(論文のチェックをしてもらうには生徒1人に対して先生1人じゃないと駄目なのだ)を取ると、通常の3倍のポイントが必要なのだ(3ポイントだ)。こいつはでかい。

なんだ、そうすると俺は通常3年かかって消化するポイントを5〜6ヶ月で使ったことになるのか。うわっ、行き過ぎだ。しかし英語論文が俺には必要なのだ・・・。まてよ、俺はいったいNOVAにいくら金を使ったんだ! 昨年の4月に給付金コースで払って、次に12月に新たに○十万円払って、そして昨日ポイントをまた、○十万円で買って(実は昨日買ってしまったのだ)。合計すると、目の玉が飛び出るほどの金額になってしまった(へたしたら車の新車が買えてしまうぞ)。しかし博士号取得で英語論文の為に必要なのだ・・・。

俺の安月給でここまで使ってしまうと妻も怒る怒る怒る。俺は決して高給取りではない。並だ。いやまてよ、大学の友人と比べると愕然に安いのだ(この前、このネタでテレビに出たけど、ハッハッハ)。おい、こら笑い事ではないぞ。俺の給料から家族の生活費、マサキとショウヤの保険代、貯蓄など必要なのだ。しかし現実的には貯金などほとんどできてないのだ。会社の人は、「今の投資は将来必ず、それ以上になって戻ってくるんだから」と、言うが現実は、将来への投資と生活のバランスが問題だ。あたり前だが、あまり投資しすぎると生活できなくなってくる。こりゃ、バイトを考えないと駄目かな!(本格的にテレビ出演を考えるか。無理、無理。)

結局、妻には11月に国際会議で発表があるから、今が非常に重要な時期ということで説得して、NOVAのポイントを買ったのだが・・・。家族の生活もよく考えなくてはいけない。家庭がきちんとできてないのに会社でうまくできるはずがない!ここは計画的に物事を考えなくてはいけないのだが・・・。

ただ、毎日外人と話をしているためか、多少は英語にも自信が持てるようになったし、多少英文も書けるようになった。しかし国際会議で発表できるレベルにはまだまだ到達できない。もちろんNOVAだけでなく、会社への行き帰りは必ず英語のテープを聴いているし、家に帰ってからもニュースは英語で、テレビの洋画はできるかぎり英語で聞こうとしている。我が家の壁にはベタベタと英語が貼ってあるのだ。トイレにはよく使う英語の形容詞が貼ってあり、妻にも、「これ以上貼らないで」と、言われるぐらい貼ってある。マサキにもときどに英語で話しかけるが、すると、「パパ、英語で話さないで、よく分かんない」と言われてしまう(ハッハッハ)。本当ならば24時間英語で聞いて、話す環境にいたいのだが、現実的にそれは無理だから、なるべくそういう環境になるように努力しよう。これからHPも英語で書こうかな? けどそうしたら誰も読まなくなってしまうな。ちなみにHP(ホームページ)は英語ではwebsite(ウェブサイト)という。知ってた。

国際会議の道は厳しいな〜。

5月17日

研究論文がようやく学会誌に掲載された。2本同時だ。とりあえず博士号取得のための1つの大きな目標が達成できた。大学院入学をスタートと考えると2年と少しかかったことになる。長かったな。来年の3月の学位授与(博士号を大学からもらう)を目標に、国際会議の発表、国内の学会発表、博士論文の作成とラストスパートに向かうのだが、油断はできない。

これから忙しくなるから時間を無駄に使わず集中して何事もやっていかねば、家庭も仕事も遊びもすべて全力で。

7月5日

国際会議で発表する論文の1つが審査の結果、合格となった。これで11月にイギリスで発表できることが決定した。やったぜ〜。この論文は同時に学会誌にも掲載されるので、学会誌に掲載される論文は合計3本となり、博士号をほぼ取得できるラインまで到達した。ただもう一つの新潟での国際会議の結果がいまだに出てこないから、もしかするとこっちは不合格かも。くそっ、残念だ。

今後は、博士論文を120ページほど書き上げなければいけないし、あと国内の学会発表が9月と10月にあるからその準備に追われて忙しくなる。あと、NOVAもビジネスコースを平行で受講することにした。このコースはビジネスに必要な英語を勉強できるのだが、プレゼンのやり方も教えてくれるそうだ。こうなったら何が何でもイギリスでの英語発表を成功させなくては!

新潟で発表する国際会議の論文が予定より1ヶ月遅れで結果が出てきた。合格だった。なんだよ〜、合格ならもっと早く連絡くれよ。これで学会誌に掲載される論文は4本となった。こうなると、11月はスケジュールがぎっしりになってくる。11月2〜4日に新潟の発表、12〜?日(まだ未定)に博士号の予備審査、16〜22日にイギリスでの発表と続くのだ。おまけに国際会議は2本とも内容が違うから英語の原稿をそれぞれ作り、何度も練習して頭に入れる必要がある。きついな〜。しかし俺が選んだ道だから、しょうがない。

英語論文が2本合格すると1年以上かけてNOVAに投資してきたことがムダでないことが分かった。おそらく外人講師に文法チェックを徹底的にやってもらったからだろう。感謝。感謝だ。ある国立の研究機関の人は、イギリスの論文のチェックが厳しいと嘆いていたそうだ。かなり修正が入ったらしい。けど、俺の場合は全く修正が入らなかった。

しかし将来的には、外人の力を借りずに正確な英語論文をやっぱ作成しないといけねぇな〜。

8月2日

昨年の12月に学会に投稿していた論文がチェックされて返ってきた。よく考えると論文を出してからまる7ヶ月経って戻ってきたことになる。俺はもうダメかと思ってあきらめていたんだけど・・・。だいたい長くても3ヶ月ぐらいで返ってくるのだ。実はこの論文は以前、別の学会に出してダメだったのだ。それをアレンジして出したわけだが、なんにせよ良かった。もしこの論文がパスして学会誌に掲載されると5本目の論文が合格することになる。しかし今回は質問が24問もあって驚いたよ。これまでの中で多かったものでも12問程度だったんだが。

ちょっと待てよ。俺は今まで論文が学会誌(専門雑誌)に掲載されるまでの手順を書いたことがあったかな?書いてないと、「おい、何のことか、さっぱり分からないぞ!」、とHPを見てる方にお叱りを受けることになる。う〜ん、以前の内容をチェック。チェック。チェック。書いてないな〜。

簡単に説明しよう。普通の雑誌に掲載されるのと少し違う(実はあまり詳しくない)。まずは論文をA4で6枚ぐらいに仕上げる。書き方は学会によって違うが、文字の大きさは9pで、種類はMSP明朝で、数式は・・・、とかなり細かく規定されているのだ。基本的に論文は、オリジナリティ(他の人が誰もやってないこと)が必要で理論的な考察がなされてないとダメなのだ。

とにかく論文を仕上げたら、学会というところに送る。学会はいろんな種類があって機械学会、電気学会、物理学会など100種類以上あると思う。俺が所属しているのは機械学会、精密工学会、砥粒加工学会というところだ。それぞれが学会誌なる専門雑誌を発行している。そうこれらの雑誌は会員にならないと手に入らないのだ。ただHPでタイトルと著者名ぐらいはチェックできるが。

学会には校閲委員という先生達がいて、我々が送った論文を細かくチェックしてくれるのだ。その先生方の本職は大学の教授、助教授や企業の研究者達なのだ。つまりこのチェックは同業者同士がやってお互いに勉強しあうのだ。もしチェックの結果、あなたの論文は優れていて訂正の必要がありません、ということなら即学会誌に掲載が決定するのだ。そうこれであなたは著書を持つことになるのだ。おめでとう。ところが1発でOKなのは大学の教授でもまれ?(だと思う)。俺なんて前回の論文は4回チェックが入って校閲委員の先生とやりとりした。

校閲委員から、質問状(論文の照会)が送られてくるから、それに答える(回答書を作る)のだ。4回もやりとりすると論文を投函してから8ヶ月ぐらいは経ってしまう。おまけに装置の製作、実験を考えると論文を書こうと思ってから1年半ぐらいは必要になるのだ。校閲委員からの質問内容はけっこう鋭いところをついてくるのがあり、考えて、考えて、考えても俺には妙案が浮かばないことがよくある。前回は結局、再度実験を行って新しいデーターを張り付けた。

それで苦しんで、苦しんで論文の修正を繰り返して、ようやく校閲委員先生が、「まぁ、これぐらいでいいだろう」とOKを出してくれる。そうそう、ちなみに1つの論文のチェックは2〜3人ぐらいの先生が同時に行うのだ。そこで全員の先生が、「この論文は全然ダメです」となると、不合格となってしまうのだ。しかし1人の先生が不合格程度なら、学会が別の校閲委員の先生に論文のチェックを依頼する。おそらく今回7ヶ月かかった理由は、俺の論文のできがあまりにも悪すぎたために数人もの校閲委員の先生を経由したからだと思う。しかし今回戻ってきた質問状は1人だけだった。はて?もしかするともう1人は質問なしで合格したのか?

全員の先生からOKがもらえると論文は合格となり学会誌に掲載されることが決定する。この後は学会からフォーマットの細かいチェックが入り、数ヶ月後に学会誌に掲載される。論文掲載後、学会に掲載料を支払わなければならない。これが安くはないのだ。1ページあたり約1万円ぐらいでこれは学会によって異なる。通常の一般雑誌は原稿を書くと出版社からお金(原稿料)がもらえるのだが、学会誌の場合は勉強をさせてもらうという意味もあってお金を払うのだ。わざわざお金を払ってまで学会誌に掲載してもらわなくていいよ、とはならない! というのは、博士号取得の為に学会誌に論文を掲載しなくてはならないし、大学の先生の場合は助教授になるのに学会誌に何本掲載が必要とか、教授になるには何本・・・、とうまく出来ているから投稿する人がいなくなるとは考えにくい。おまけに学会誌は多くの企業が賛助会員となって購入しているのだ。企業にとっては新しい技術のネタ探しに学会誌はうってつけの材料なのだ。

どうですか。だいたい分かりましたか。一つ言えることは、学会誌に投函すると非常に細かい日本語のチェックを受けるから文章を作成する練習になる。それも自分の言いたいことを簡潔に要領よく書かなければいけないからレポート作成の役に立つのは間違いない。また筋書き(ストーリー)が重要で、読者が違和感無く読めるようにしなければならない。

9月21日

先々週ようやく1つの学会発表が終わった。来月に富山で1つ行われて・・・、え〜と、あと11月まで残り4つの発表がある。1つ1つ着実にこなしていかないと駄目なのだが、大学の先生からは、博士論文を早く書け〜、と催促がくるし、学会に投稿している論文の回答書も期限付きだから早めに作らねばならない。おまけに11月にある英語の学会発表の原稿を2つ平行して作らねば(先週は会社が終わった後、高田馬場まで外人の英文チェックを受けに行ったのだ。しかしまだまだ作らねばならない)。更に自分の仕事もしなければ当然周囲から文句を言われ・・・、と今が一番忙しい時期だ。今の最優先は博士論文で、あと残り40ページを今月中に仕上げなくてはならない。とりあえず80ページまでは書いたがこうなると休みどころではない。かといって英会話をさぼるわけには行かないから、夜の7時30〜9時まではNOVAの時間となる。おまけに休みの日はマサキ、ショウヤと遊ばねば。これも大切な仕事だ。そうそう、最近またモデルの撮影があったのだが、これも俺にとっては貴重な体験だから断れないし(もしかすると来年JRで俺が見れるかも!)。もっともっと時間をくれ〜。今だけでいいから。

10月9日

2週間以上パソコンが壊れて全然更新できませんでした。すいません。この間いろんなことがありました。富山で学会発表があり、質問ぜめにあって大変だった。あと、博士論文を一通り書き終えて先生に送付したのだ。しかし、まだまだ修正が必要だろう。あと、英語の発表の準備で今は英文を作っている途中でもあるのだ。それと、あるある大辞典の撮影が入って血液を抜かれた(まだロケがあるらしい)、それと、俺の写真が、とあるウェブサイトに、すげぇ〜かっこよく掲載されているのを発見したのだ(本当にこれが俺か?)。あとは・・・我が家のカブト虫はまだ生きているのだ。もう10月なのに・・・。すごいだろう。おまけに幼虫が20匹ぐらいいるのだ。す、すごすぎる。さすが、脱普通の家だ。そうそう大切なことを忘れていた。今日は俺の誕生日なのだ!

10月19日

新潟で発表する英語の原稿と発表用シートがようやくでき上がった。さて発表の練習をするか、と思っていたら、大学の先生から、今度の11月に大学である資格審査の原稿を早く作るようにとの指示があった。そう、この資格審査は発表後、合否が出るのだが博士号を取るための重要な審査なのだ。おまけに発表時間は45分で質疑応答が15分もある。今回は学校で練習するので急いで資料を作って、発表の練習をしなくてはならない。今イギリスで発表する原稿も作っているのに・・・。今週もドタバタだ。

11月15日

いや〜、日付を見ると1ヶ月近く更新してなかったな〜。誠にすいません。

まず、5日に新潟で国際会議があった。これは主催しているのは日本機械学会といってかなり大きな団体で発表者が200名近くいてかなり大がかりな国際会議であった。俺も前日まできっちり練習をやっていたが、学位論文の修正や資料の作成にプラスして、俺の記憶力のなさもあって、結局一部発表内容を資料に書き込んで話すこととなった。とりあえず、15分の英語のスピーチはなんとかできた。しかし、その後の質疑応答が大変だった。

一人のインド人が質問してきた。「I'm ・・・slaid・・・」?? 俺には聞き取ることが出来なかった。や、やばい、みなさんもテレビや講演会で見たことがあると思うので、この雰囲気を分かってもらえると思うが、普通、質問があったら発表者は、「はい、そうですね、・・・。これは、・・・こうなります。」など、即答しなければならない。それが、答えに困って黙っているのでは、発表者としては最悪の状態なのだ。俺は、まず何を言ったのか聞き取れないので、とりあえずもう一度言ってもらうことにした。すると、インド人がまた、「I'm ・・・slaid・・・。」ときた。うわぁ、こりゃやばい。本当に、分かんないぞ! どうする。

俺の頭がフル回転して、どう対処するか考えた。冷静に考えるとNOVAの中でもよくあるシチュエーションであることに気付いた。外人の先生が俺にしゃべりかけてきたとき、俺は意味が分からないが、部分的な英語は聞き取れる。あるいは早口でしゃべる先生の場合も同様で、聞き取れた単語から推測して話をまとめる。そう、「1つ飛ばし法」と俺が勝手に言っているのだが、集中して全ての単語を理解しようとするのではなく、1つ飛ばしで単語を理解していくのだ。早口の先生の場合は特に効果的だ。1つの単語を言われて頭の中で考えて理解している間に次の単語がくるから俺の頭が間に合わないのだ。だから意識して1つ置きに単語を理解しようとする。そうすると意外に分かるのだ。

もう一度改めて聞き直すと、いくつかの単語をしゃべっているのが聞き取れた。「slaid」スライド?そうだ、分かったぞ。インド人の言っていることは、このスライドのことを聞きたがっているのか。俺は水を得た魚のように、ぺらぺらと解説を始めた。ところがインド人の反応がにぶい。・・・。おい、俺の言っていることがおかしいのか、それとも俺の英語が意味不明なのか? するとすかさず座長が、「slit」と言ってくれた。スリット?、何?、スライドじゃないのか。俺は大きな勘違いをしていたのだった。インド人が言いたかったのは、「このスリットの役目は何か」、と聞きたがっていたのだ。俺は冷や汗をかきながら、その簡単な質問に回答した。

発表前、俺は実はひそかに全ての質問に堂々と回答する自信があった。なんにせよ1年以上英会話に習っていて、おまけにできる限り毎日行くように努力しているのだから、相手の言うことはある程度理解でき、きっちり回答する自信があったのだ。それが、見事に崩れ去っていった。「ガタガタガタ」。

ショックを受けてる暇はなく、座長が直々に次の質問で攻撃をかけてきた。「I don't understand the figure. What did you draw it?」。おや、待てよ、俺は何でこんなに座長の英語を簡単に理解できるんだろう。次の瞬間俺は即答していた。座長はすぐに納得してくれた。そう、そのときに俺はようやく気付いた。そのインド人の発音が異常になまっていることを。非常にくせのある発音で、後から聞いた話。他の発表者も、その人の質問にはかなり苦戦していたそうだ。とりあえず発表が終わり会場から拍手がおこった。「ようし発表が終わったぞ!」 そのとき、俺は心の底からそう思った。

全ての発表が終わった後、俺はリベンジに行くことにした。そう、もう一度そのインド人としゃべろうと、名刺交換に行った。が、撃沈された。やはり何を言っているか分からないが、「おまえの発表は良かったぞ。」と、言ったのだけは聞き取れた。そうそう、これはまた後の話になるのだが、インド人からメールがやってきたのだ。おいおい、俺とメル友になりたいのか。とりあえず挨拶程度で返したのだが、・・・。このインド人はただ者ではなかった。インドの中でもトップレベルの大学の教授だったのだ。この話は進行中でまた書きます。

さて、発表も終わったから、のんびりしようか、などと言っている暇はないのだ。12日にもっとも大事な博士の予備審査があるのだ。あと1週間しかないのにまだ原稿が完全には出来てない。おまけに原稿ができてないからスピーチも覚えてない。そうこの審査は45分間のスピーチと30分の質疑応答があって、合格不合格が決定される重要な審査なのだ。もしこれで不合格となったら博士号は取れないのだ。

以前も書いたけど博士を取るには3つの審査があって、「資格審査」、「予備審査」、「本審査」と全てに合格しなければならない。その2つ目の重要な審査である。俺はこのとき平均睡眠時間が4時間で、徹夜の日もあって半分気力だけで生きていた。会社の人にも顔色が悪いと言われていた。しかしこれだけ重要な目標があると、それどころじゃない。俺は審査の4日前に原稿を完成させて、それから45分間のスピーチ内容の記憶を始めた。先週発表した英語のスピーチはもう頭になかった。発表の前日までに9割ぐらいは覚えた。そして残り1割も適当に話をつなげれば、なんとか原稿なしで話をすることができるようになった。もう、こうなったら、身を天にまかせるしかない。あれ、そういえば質問対策は? まぁ、俺が今までに学会で発表してきた内容だから臨機応変に答えるしかない。

発表の時、12日午前中、5人の大学教授の前で俺は緊張しながらスピーチをしていた。今までの経験も多少あって滑らかに発表は終えた。その後、恐怖の質問攻撃だ。と思っていたが、するどい質問はなく、俺の書いた博士論文のアドバイス的な意見が多かった。「ここは、こういうふうにしたほうが良い」とか「これを追加したほうがよい」など。あっという間に30分が過ぎていった。その後、審議のために俺は外に出て結果を待つこととなった。もしここで不合格なら俺が2年半やってきたことが無駄になってしまう。しばらく経ち俺はまた部屋の中に戻った。結果は「合格だ」。やった〜。この瞬間、博士の内定が得られた。あとは来年の2月の本審査、すなわち公聴会を残すのみとなった。ただ、ここで受けたアドバイスの中には実験を再度行う必要もあってまだまだ油断はできない。学位を授与するまでは気を引き締めてかからねば。ちなみに学位授与式は来年の3月である。

さて、発表も終わったから、のんびりしようか、などと言っている暇はないのだ。19日にイギリスのブリストルでまた国際会議があるのだ。明日16日に成田を出発予定なのだ。イギリスでは15分間の発表と5分の質疑応答と新潟と同じパターンだ。今まで予備審査に全力を注いでいたからイギリスの準備が遅れている。スピーチの内容はこれまでにNOVAでチェックしてもらってある程度はできているが、いまいち納得できない。その原稿を覚えようとしているがまだ4割程度だ。やばいぞ。こりゃ、発表日までホテルに缶詰だ。とほほ・・。帰国は23日でほぼ1週間でかけることになる。なんにせよ、これまでやってきた英語の成果を試すときがきたのだ。ようし、本場のイギリスで確かめるぞ。

これから1週間、家を空けるから子供の世話でまた妻の仕事が増えてしまう。ここまで俺がやってきたのも妻のおかげだと思う。朝は5時30過ぎに家を出て、家に帰ってくるのは22時前。おまけに土日も英会話に撮影にと家を空けることが多い。英会話の費用なんて毎月10万円ぐらいは使っている。妻は文句は言うけど、快く俺の好きなようにやらしてくれている。このことは非常に感謝している。今回国際会議の論文が合格して発表できることになったのはNOVAで細かい原稿のチェックした為だと思う。更にこの2つの国際会議で発表できることが決定したことにより博士号を取得できる論文数が確保でき、内定がもらえたのだ。これより俺がNOVAで英会話を習っていることは間違いでないと思う。

しかし、土日に出かけるときに、よくマサキが、「パパ、僕と遊ぼうよ。」とやってくる。最近はマサキ、ショウヤを遊ぶ時間が少ない。またマサキは、「マサキはねぇ、パパに保育園に迎えにきてほしいよ〜。」と嬉しいことを言ってくる。この前聞いたら、妻が、「早く学校を卒業して欲しい・・・。」と言っていた。1人で夜、子供の面倒を見るのはかなり疲れることは傍目に見ていて分かる。妻と子供は俺が博士になり、社会で活躍する人間になることを喜んでくれると思うけど、それより家で父親としての役割を望んでいることのほうが大きい。当然だろう。そのバランスが重要だと思う。一段落したら自分のやりたいことは小休止して家族の為に時間を使おう。イギリス出発前に感じた一言でした。

11月31日

11月16日〜23日まで国際会議で発表するためイギリスに行ってきた。成田を出発し、オランダで飛行機を乗り換えて目的のブリストルまで17時間かかった。かなり長い旅だった。宿泊先に到着した後に分かったことだが、2泊分の予約が取れてなかったのだ。オーナーの話によるとその2泊は国際会議のため満室になっているとのことだった。しかたなく次の日、宿泊先を探すことにした。ブリストルの中心にあるインフォメーションセンターまでバスで行き、スタッフに宿泊施設の名簿を見せてもらって安いところを中心に電話で空いているかどうかを探してもらった。その中で30ポンドという日本ではビジネスホテルなみのB&Bが見つかった。ちなみに日本円だと5800円ぐらいである。また、B&Bというのはホテルよりワンランク下の宿泊施設で「Bed&Breadfast」の略である。いま泊まっているところもB&Bで、毎朝おなか一杯の食事が食べられるのである。しかし風呂はシャワーしかなくバスタブはついていなかった。それでもこのB&Bは48ポンド、日本円で9600円もするのだ。高すぎるぞ〜。イギリスは全体的に物価が高いのだ。

俺はホテル探しをのんびりしている暇はなかった。発表の原稿が完全にできあがっておらず、当然ながらその内容も覚えてないので、B&Bで修正しなければならなかったのだ。結局、発表の直前まで缶詰になり、前日に原稿ができあがり、その後、半日かけて覚えて、発表に挑むことになった。時差の関係で日本とイギリスでは昼と夜が逆転しており、朝目が覚めるのが決まって明け方の4時ぐらいになっていた。日本では午後1時ぐらいである。だから昼間は他の人の興味のある発表を聞いて、夜と明け方から午前中にかけて原稿の修正を行っていた。発表が終わるまでは睡眠時間は3〜4時間ぐらいだったがそんなのは全く苦ではなかった。それより何より発表が気になって寝るどころではなかった、例え眠くなって寝たとしても、原稿を懸命に覚えている夢や、質問が聞き取れない夢ばかり見た。

他の人のプレゼンテーションを聞いて英語の聞く力をつけようとしたが、後ろで聞いていると、あまり内容を理解することはできず、また質問の意味もほとんど分からなかった。こんなことで俺は本当に発表ができるのか、例え発表が出来たとしても質問に答えることができるのか、かなり不安であった。NOVAで勉強してきたことが多少は身に付いたと思ったが、まだまで勉強不足であることを実感した。ただ通常の会話はある程度こなすことができ、B&Bの予約、オーナーとの簡単な会話などは問題なかった。俺が昨年海外旅行に行ったときのことを考えるとはるかに進歩していた。発表は9割が大学関係者が占めていて自分のような会社の人は少なかった。しかしよく考えると自分も大学生だから同じか。日本人の発表は下手で大学の先生でも練習不足なのか詰まりながらしゃべったり、原稿の棒読み、また質問の意味が理解できず答えることができないのが目立った。まさに英語の不得意な日本人である。質問者の中にはかなり鋭い突っ込みをいれる先生もいて、もし俺が質問されたら何て答えようなどと考えながらいつくかの発表を聞いていた。

発表の当日、時間が夕方の5時20分であった為、午前中に少し練習をして、昼過ぎから前の人達の発表を聞いて自分の調子をベストな状態になるように保っていった。俺の発表のとき、念のために原稿を手で持ち前に立った。発表会場は2つあって俺が発表したのはブリストル大学の中の伝統ある教会である。今月2度目の国際会議とあって、前に立つとほとんど緊張することなく、司会者の英語も意外にクリアに耳に入ってきた。やっぱり前に立つと集中力が違うのかな? 司会者より自分の紹介があり、スピーチが始まった。今回は多少余裕があってスクリーンを見て話すだけでなく、聞いている人達の顔を観察しながら発表をすることができた。全ての発表が終わった後、質問が始まった。韓国の大学の先生からである。「You're nice presentater・・・」と、「おまえのプレゼンは良かったぞ・・・」と、誉められたあと質問があった。これも前に立って集中していたことが理由なのか分からないが、意外に聞き取りやすく、簡単な内容であった為、すぐに回答することができた。しばらくの間、この先生とやりとりを行い、つたない英語で説明を行った。次の質問が無かったため発表がそこで終了することになった。終わったぞ〜。11月に3件の発表があったが、その最後の発表を済ませて、ほっとした瞬間であった。

その日の夜、テレビをつけた俺はブッシュ大統領がロンドンを訪問中であることに初めて気付いた。また、トルコのイギリス大使館がテロのため爆破?されていたことも初めて分かった。街を歩くといたるところに警官が立っていて、あっちこっちでデモをやって大騒ぎしている。今までほとんどB&Bに缶詰になっていたから周りの状態が分からなかったのだ。

次の日、別の宿泊先に移動した。その部屋を見て驚いた。トイレがないのだ。おまけに風呂がない。いったいどうなってんだ〜。俺はB&Bの人に聞いた。すると共同トイレで共同浴場で、もちろん浴槽はなくシャワーだけということだった。前の宿泊先よりもっと悲惨であった。おまけに朝飯は自分でコーンフレーク、パンを焼いて、コーヒーを入れて食べるのだ。前の方が良かったと、そのとき改めて思った。しかし、もうどうしようもない。これも1つの経験だと思って俺はあきらめた。

もっといろいろ書きたいけど・・・、最後にイギリスで見たショッキングなことを書きます。予定していた工場見学が中止になり俺は電車で近くの街を見に行くことにした。その途中、駅の構内で俺は人が逮捕されるのを初めて目撃した。女の子が2人の警官にドラッグの不法所持で逮捕されるところであった。俺が気付いたときにはもみ合いになっている最中だった。その子は見た感じ10代で大暴れしながら、「離せ、バカヤロ、このくそったれ・・・」と、警官に対してひどい文句を言いながら逮捕されていた。まさに映画のワンシーンを見ているかのようであった。逮捕されて連れて行かれる間中も、「くそったれ、このヤロ〜」、などとずっと叫び続けていた。

その後、俺は22日の朝にブリストルを出発し、翌日の朝に無事に成田に到着した。とりあえず11月のハードなスケジュールを終えることができて良かった。帰った後、うれしい封筒が届いていた。NOVAでレベルアップコンテストというのが年に1回あって、先月それに応募していたのだが、受賞したとの返事が送られてきた。このコンテストは、NOVAで勉強した結果、自分にはこんなことが達成できたとか、外国でこんな経験したとか、を原稿用紙に書いて応募するのだ。俺はNOVAのスタッフの薦めもあって2通書いて応募した。1つは国際会議での発表が決定して博士の内定がもらえたこと、もう1つは、学生時代にアメリカでパスポートをなくしたけどアメリカ人の親切により無事にパスポートが戻ってきたこと。どちらが受賞できたか分からないが、また全国からどれぐらいが応募されたのかも分からないが、とりあえず300名の中に選ばれたのだ。来月に赤坂プリンスホテルで授賞式があり、そこで優勝、準優勝、部門賞などが決まるそうだ。優勝すると海外旅行がもらえたりするのだが、とりあえず300名の中に選ばれたことで1万円の旅行券はゲットしたのだ。まぁ、優勝なんてまず無理だろうから、式典でのバンケットを楽しみにして、旨い物でもたくさん食べてこよう。また授賞式のことは終わった後書きます。来月末に新聞紙上でも発表されるらしい。

12月21日

今回は数枚の写真を紹介します。

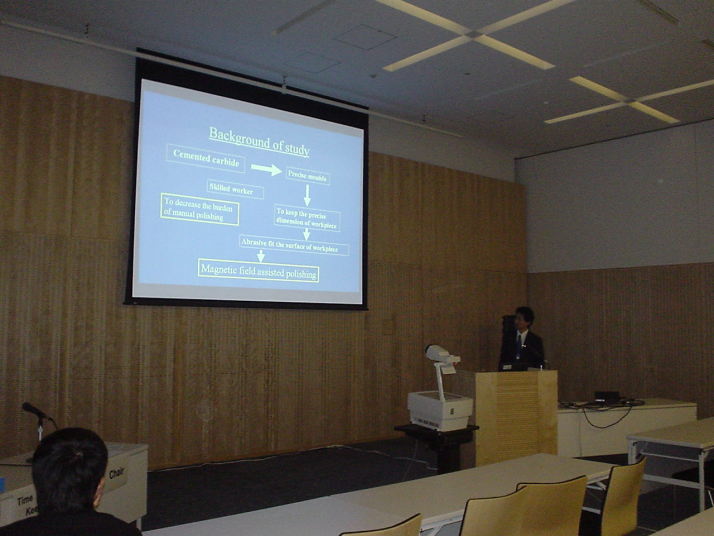

新潟の国際会議でプレゼンを行っているところの写真です。少し見づらいけど発表している写真はこれ1枚だけです。学会で撮ってもらった写真です。

国際会議でイギリスに行ったときの写真です。ブリストルはほとんど毎日が雨で、いつもどんよりした雲がかかってました。

一昨日に博士号の本審査(公聴会)が行われたのだ。そう、これが博士のための最後の審査なのだ。詳しくは違うのだが、俺が努力することができる、最後の審査と言ったほうがいいかも。これまでにも書いたけど、博士を取るには3つの審査がある。一昨年おこなわれた資格審査、昨年行った予備審査、そして本審査なのだ。審査方法は、5人の審査員(大学教授)の前で45分程の研究発表を行い、その後30分程度の質疑応答を行う。そしてその後、自分は退出し、その場で会議が行われて、10分後には結果が出るのだ。

結果は合格だった。ただ、博士論文の内容で数カ所指摘があり、直さないといけない。なんにせよ良かった。けど、これで博士がもらえると決まったわけではないのだ。さっきも書いたけど俺が努力出来るのはここまでで、後は運を天に任せるしかないのだ。最後に学位授与審査というのがある。これは、大学の教授70数名による無記名投票方式で行われる審査で、どのような方法かというと、投票の場で俺の名前が挙げられて、大学の教授が○か×かをつけて提出するのだ。そう、選挙みたいなかんじだ。それで2/3以上が○だと合格となる。つまり最後の最後は推薦してもらい博士号を”いただく”ことになるのだ。

俺の考えだけど、博士号というのは1つの名誉の称号で自分で取るものではなく、人から与えられるものなのかもしれない。例えば、何かの賞を受賞するときも、自分から賞をもらうのではなく、自分の努力の結果、他に評価されて人から与えられるもので、ある意味、それと同じ種類かも。最後の結果は来月分かります。

ついにこの日が来ました。今日、大学で博士の学位授与審査があり、その結果、博士号を授与することが決定した。多くを語るのは今日はやめるとして、周囲の方のおかげで無事に取得することができたことに本当に感謝している。

また、博士取得の副収入として英語を勉強できたことが俺にとっては大きい。NOVAで英会話を学んだことと、国際会議で英語でのプレゼンをやったことは良い経験だ。そうそう、先週NOVAでレベルアップの推薦状を先生からもらい、テストを受けた。その結果、レベル4に上がることができた。俺がNOVAに入ったときに目標にしていたレベルだ。これらの結果は、自分の努力だけでは難しく、いろいろと協力をしてくれた周囲のおかげだと思う。何と言っても、妻には心からお礼を言いたい。本当にありがとう。あっ、そうだ、今日は結婚7周年目だ。

3月20日

来週、大学の近くのホールで博士号の学位授与式が行われる。博士課程の修了者には直接学長から手渡しで学位証が渡されるらしい。ところで、「博士になってどうなるの?何が変わった?」、と改めて自問自答してみる。

実のところ、「はい、あなたは今日から博士になりました。おめでとうございます」、と言われてもピンとこないのが正直な感想である。社内外で、「よく頑張ったね。いや、博士か、すごいね。」など、他の人からいろんなうれしい評価をいただくが、実際本人は、「う〜ん、博士になったのか。本当に博士かな。俺の中で何が変わったのかな? 何も変わってないのにな。」、と思ってしまうのだ。博士になると名刺には、”工学博士”と印字されて、先生の話によると、社会的信用が高くなるそうだ。特に海外では、Mr(ミスター)からDr(ドクター)に呼称が変わる。しかしこれらは全て表面的な変化で人間的にどう変わったんだろう? そうあまり変わらないのだ(変わってないと俺は思っている)。 しかし他人の見る目が変わってきているのは、ひしひしと感じる。今後、会社でも今以上に責任のある仕事が待っているだろうし、学会の場でも、”○○さん”から”○○先生”に変わるだろう。

社会的な立場を考えると改めて自分自身を見つめ直し、「自分は博士である」、という強い認識が必要になってくるのだろう。しかしすぐには変われないと思うので徐々に変えていきたい。

3年前に大学に入学したときは、「俺は社会人学生として本当にやっていけるのかな? 博士号取得なんて夢みたいなこと本当にできるのかな? 俺にそんな高いハードルを飛び越えることができるのかな?」、とかなり不安に思っていた。しかし現実はできた。その為のキーワードとしては、”努力とやる気”ではないだろうか。博士という目標を設定することで、それを達成しようとする意志が働き、やる気が出てくる。

世の中を見ると、”やる気”の薄れた人が多くいるのを見かけるが、それはおそらく明確な目標が設定できていないからであろう。ただ毎日の生活を何気なく過ごしていくのは、せっかくこの世に、生を受けて生きているのにもったいない気がする。なんて偉そうなことを並べるが自分自身も、ふと気が付くと、何をするわけでもなく、ぼっとしていることが多いのだ。また、その状態が俺にとって、ある種の快感なときでもあるが、そこで気を引き締めて、「おいおい、時間がもったいないだろう。俺は今何をすべきなんだよ。」、と問いかける。それでも体と脳が動かない時間は1日の中でかなりの割合を占めていると思う。この時間が少なくなるように上手にマインドコントロールできれば、自分のやりたいことを短時間で達成することができるだろう。

これを書いて、ふと気が付いたが、3年間という決められた博士課程の中で、いかに目標を達成すべきかという考えは、いつも持っていたと思う。この論文はいつが締め切りだから、今日中には絶対に基本的な構想をまとめねばならない。発表はこの日だから、練習は何日前にはスタートしなければならない。また、その為には発表用の原稿はいつまでには完成させないと、など毎日のように考えていた。それでも怠け癖のある俺(人間)は計画通りにはうまく行かないのだ。すぐに集中力がなくなってきて、「まぁ、後からするか」、となってしまう。大学の博士課程の中で他の社会人学生の人は今年6年目を迎えるがまだ学位を取得することはできてない。会社の仕事も忙しいのかもしれないが、目標に達成する為のマインドコントロールが上手くできていないものと考えられる。

改めて考えると、自分に身に付いた能力は、もしかしたらこういうことかもしれない。ある計画を立てて、それを実行する。これは意外に簡単そうだが、実際に行うとなると難しいのだ。

もし機会があれば、この3年間を省みて記録に残すことができれば、と考えている。これまで論文をひたすら書き続けたから文章を書く能力は多少は身に付いた。ホームページも作っているし。機会を見つけて本を書いてみようと思う。これから社会人学生を目指す人の為に自分の書いた文章が少しでも役に立つかも。それと、今回博士号取得という1つの大きな目標に達したが、自分自身をのばす為に、また新たにより高いハードルを設定し、それに向かって活動していきたいと考えている。詳細はまた。

3月24日

今日、学位授与式が行われ、無事に博士号を授与した。これでようやく工学博士になった。

5月21日

6月に会社の創業記念式典があるが、そこで社長特別賞を受賞することが決定した。詳細な理由は聞いてないが、おそらく博士号を取得したことが大きな理由だと思う。おまけに今年の4月に昇格した。自分としては会社への貢献度がそんなに高いと思ってないし、そんなに早く昇格しても周囲の同僚、特に先輩にはかなり気を使ってしまうから望んでいたものではなかった。実は昨年の4月にも昇格し(多分係長級?)、今年も昇格(おそらく課長級?)というのは、入社年数から考えると非常に早い。周囲からもそういう目で見られているだろう。これからは一層謙虚にいかねば・・・。

Our company will have the estabilished anniversary next month. In the anniversary, our company decided to give me the President Special Award. I guess, the reason for giving me the award was that I got the Ph.D. I also promoted my position last month. I think I didn't earn a lot for my company and I need to take care some people who are colleagues and specially senior. Therefore I didn't hope the earily promotion. Actually, I promoted a position, maybe chief?, last year and also promoted again this year. My promotion is very first for only short career. Surrounding people has maybe the same opinion. I should be humple more...

6月20日

会社で創業55周年式典が開催され、高輪プリンスに一泊宿泊した。全国から850数名が集まって行事を行ったが、初めて見る人もたくさんいた。その中で社長特別賞を受賞し、代表謝辞を読んだ。す〜げぇ緊張したぞ。けど久しぶりの緊張で楽しかった。

表彰の理由は、博士号の学位を習得したことと、新しい加工装置を開発したことで、研究と社業を両立させながら目標が達成できたことで、強い責任感と誠実さに対して表彰とのことであった。多くの方々に感謝いたします。

副賞でカタログの商品をいただけるとのことで、その中から掃除機を選ぶことにした。今の掃除機は8年ほど前に一人暮らしをしていたときに買った小さな掃除機でもう吸引力が弱いのだ。買い換えには妻も大喜びだ。

Our company had been celebrated the 55 years anniversary at Takanawa prince. I didn't know all my colleagues of about 850 people who came to Takanawa . In the event, I was awarded the President Special Prize and presented an acknowledgement. I was tense but enjoyed in it.

Our company gave the prize that why I have got the Ph.D and developed the new machine at the same time. They have recognized especially my strong responsibility and sincerity. I thank a lot of people.

I selected a cleaner in catalog that was the additional prize. We have a old cleaner now. When I was graduate student 8 years old, I bought the one. The old cleaner isn't been powerful recently. Therefore my wife is happy to change the new cleaner.

9月3日

久しぶりに学会発表があった。立命館大学で朝からあったので前日の夜に移動した。俺と同じ大学で学位を取得したメンバーもそろい、有意義な話をすることができた。発表でも活発に質疑応答が行われ、座長をされていた先生も、「みんな成長したなぁ。言うことは何もないよ」、と本当に喜んでいた。しかし、学会発表は準備が大変で、実のところ今回の発表はあまり念入りな準備ができなかった。

12月19日

12月12日は赤坂プリンスホテルでNOVAのレベルアップコンテスト祝賀パーティが開かれた。全国のNOVAから300名の受賞者が集まるのだが、これは毎年開かれているイベントで、全国50万人の生徒に対して、英語に関する成功体験、留学経験など、論文の応募があり俺も6ページ書いて申し込んだ。その結果受賞したのだ。昨年に引き続き2年連続であった。更にその中で上位10名ほどが、優勝、準優勝、特別賞、部門賞をもらえるのだ。俺はそんなのは気にせずに、始まったら食べて、飲むのに忙しかった。昨年度は緊張していてそんな余裕がなかったから、今年は徹底的に飲み食いするぞ、と意気込んで参加したのだった。やっぱ赤坂プリンスの料理は違うな。うまいよ。

突然、司会者より俺の名前が呼ばれた。英語で呼ばれたから、分かりにくく気のせいかと思ったが、誰もでていかないので俺がでていった。なんと特別賞に選ばれてしまったのだ。おいおい本当かよ。賞状とトロフィと副賞の旅行券10万円分がもらえた。壇上でスピーチをしなければならなかったが、俺は飲み食いのことしか考えてなかったので、あまりうまくしゃべれなかった。この特別賞の受賞は驚きであった。応募総数がどれだけあったのかはしらないが、50万人の生徒を対象にした論文の応募の中で10人に選ばれたのだから。すごいとしかいいようがない(本当に驚いている)。論文の内容は、英語の勉強が国際会議の発表に役立ち、その結果博士が取れた、ということを書いたのだ(この内容はまた公開します)。来年1月5日の夕刊フジ、8日の産経新聞、NOVAの雑誌に内容が掲載されるそうだ。またこれで英語のやる気がでてきたぞ。ようしレベルアップを更に目指すぞ!受賞の対象となった論文を紹介いたします。

12月18日は新宿に行ってきた。俺にとってこれから何が必要か。今の時期に何をすべきかをず〜と考えた結果、MBAの取得を次に目指すことにした。MBAというのは経営学修士号で会社の中で必要なマーケティングや財務、金融論、特許戦略など、会社組織の運営に必要な基礎的な要素が全て含まれているのだ。少し前に会社の仕事で俺のテーマとして、生産性向上と、原価低減というのがあったが、そのテーマは俺にとっては非常に大きくて難しいものであった。というのは財務諸表を見て、会社の過去の分析を行い、どこを伸ばしていくのかを自分なりに判断するのだが、財務諸表の見方が全くわからないのだ。

本屋でMBAの本を買って読んでみると、マクロ理論とかミクロ理論とかマーケティングなど、会社が繁栄する基本的なことが書かれていたのだ。俺はそういう分野があることは知っていたが内容は全く知らなかった。その中に財務諸表の見方もあった。また人材育成というところでは、おもしろいことに人間の心理的な分析結果が書かれており、人間には欲求があり、入社何年目の社員だと、今こういうことを望んでいるから、こういうことに力を注ぐはずだと、だから会社としてはこういう内容の仕事を与えたほうがよい。など書かれている。これはおもしろい。結局、会社の業績を伸ばしていくには、人のやる気が一番影響すると俺は考えているからだ。世の中にはこういう学問があったのか。知らなかった!

昨日行ってきたのはイギリスの大学の日本語プログラムというので、土曜日に授業があり、2年間勉強してMBAを取得するコースだ。ただ金額がかなり高くて、NOVAの授業どころではないのだ。国内の大学もいろいろ探しているが、会社に行きながら勉強できるところはなかなか見つからないのだ。本当は1年もしくは2年ぐらい会社を休んでヨーロッパもしくはアメリカで勉強をしたいが、それこそ簡単なことではない。外国の大学で授業を受けるにはそれなりに高度な英語力を身につけておかないと駄目でおそらく今の俺の英語レベルでは無理だと思う。TOFELのテストも受けなくては。お金のこともあるし、会社のこともあるし、家族のこともあるし、俺も若くはないから条件がそろえば早めに勉強したいと思っているのだが。さあどうしようか。