コイルタップ端子の制作

2025.07.11 追記

巻き込み型の盲点

引っ掛け型 巻き込み型 挟み込み型

手持ちのコイルのタップを取る為の端子を作ろうと考え、ならばとコイルを眺めて、検討した。

自作の3・5MHz&7MHzの2バンドカプラは、コイルに6㎜Φのパイプを使っている。予備の1・8Mhz&3・5MHzの2バンドカプラは、平角のいわゆるキシメン線となっている。モーブルのアンテナカプラは、2・6㎜の銅線を使っている。また、やめやん商会から送られて来たカプラも6㎜Φのパイプのコイル。だ。

引っ掛け型の端子

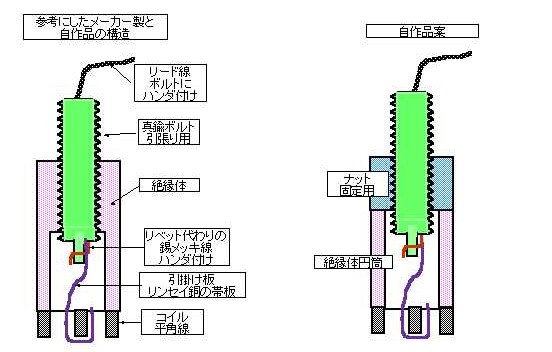

メーカー(JRC)製の平角コイルのタップ端子は、ベークライト棒に5㎜Φのネジを切り、中心に真鍮製のボルトの先端を加工し、リン青銅板の短冊で引っ掛かりが作くられていた。

画像の左の黒いベークライト製が、JRC製の端子。中央の白い物が、ポリペンコアセタール棒の自作品。ベーク棒を探したが、丸棒の適当な製品を見つけられ無かったのでこれにした。若干、硬度は、小さいけれど、十分な強度もあり、高周波特性のHF帯なら問題ないと考え購入した。右の画像が、実際にコイルに組み付けた状態。

JRC製の端子 自作した端子 実際の使用の状態

引っ掛け端子の構造

JRC製をそっくり再現したが、右側の自作品案ならば、絶縁体にネジを切る必要が無くなる。

中心の真鍮製のネジに引っ掛けるリンセイ銅板の平板を組み付ける。まず、ネジの片側を長さ5ミリ程削り、板状の突起を作った。その突起部分に1・2ミリΦの穴加工する。この穴は、板状の引っ掛け金具を固定するリベット代わりに1㎜Φの鈴メッキ線を通す為。

ボルトの両端にナットを取付る。加工しない端側は、ダブルナットしてボルトへのヤスリ掛けで回転しないようにする。片面は、約2ミリ、反対側は約1ミリ削る。2ミリ側に引っ掛け金具を組付け、リベット代用の鈴メッキ線を差込み、バイスでしっかりと挟みこむ。その後、ハンダ付けをして於く。

挟みこみ型

これは、20年ほど前に作った6ミリφの銅パイプを使ったアンテナカプラのコイルに使った。

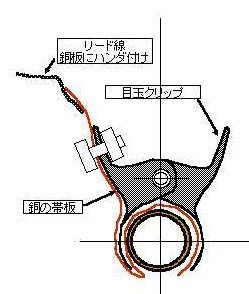

現在は、改良して画像の様になっている。 具体的な構造は、図にあるように文房具の目玉クリップに銅の帯板を沿わせて、銅パイプを銅板で挟みこむ構造にした。当初は、目玉クリップにリード線を付けるのみだったが、鉄の錆が発生してきたので一工夫した。同軸の編組線でと試したが、空間が多すぎるし、形状をしっかり保てない事から不採用。

目玉クリップの2つのつまみの部分にボツとを通して、内側にナットを入れて、外側に押せば、しっかりと挟める。

メーカー製の挟みこみ端子 実際の状態(ボルト締め)

巻き込み型の端子

基本構造

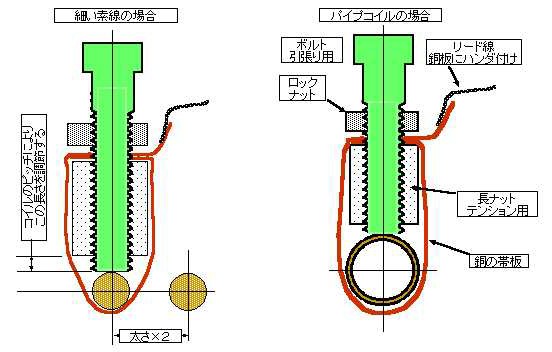

細い素線の場合、コイルピッチが、小さい為、ボルトの先端を長ナットから長く出して空間を確保する必要がある。

実際の形状と3ミリΦのボルトをコイルに見立てて仮組み立て。長ナットの部分をラジオペンチなどでしっかりと挟み、回転しないようにして組み立てる。

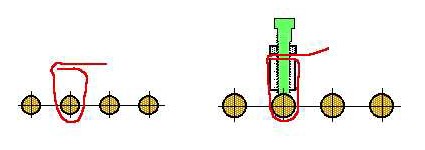

コイルに組付ける方法

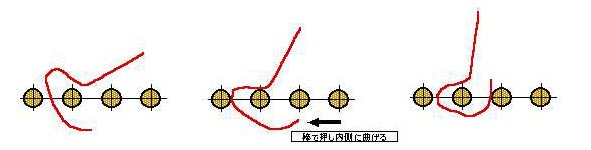

まず、赤線の形状にして、予定位置に帯板を通し、内側から棒などで曲げて、次の隙間に出す。

帯板を予定の形状に曲げて、ボルトナットを組み込み、しっかりと帯板を巻きつかせる

右端の画像の様にしっかりと巻き付けられる。

これらのタップ端子で実用になることを確認した。接触面積、接触力から判断すると、最後の巻き込み型が、一歩先んじていると思う。

2025.07.11 追記

四国への旅の為、モービルのアンテナカプラの3.5MHz側をこのコイル端子に交換して、再度整備をした。そして、何時も調整する畑の広場で、PCのリモートディスクトップをスマホの画面で見ながら、タップ位置を確認した。手元のSWR測定値、スマホの画面に表示されている無線機のコントロール画面でSメータ最大を確認して、「よっしゃ、これで良し」と意気込んだ。

結果は、散々だった。出発して、念の為にとSWRを確認したならば、「うそー???」としか言えない、無限大に近い値を示している。安全な広さのある路肩に駐車して、端子部分を揺すったりしても改善できず、途方にくれた。走行時間もあることなので、仕方ない「このまま走行して、再度、適当なサービスエリアで見直そうと、約500KM 先の四国の大歩危峡を目指して走行を開始した。

ローカルと約束した時間では、約30km離れていたが、聞こえるのは聞こえたが、私の電波は、案の定「やっと確認」できる状態だった。

無事、往復約1000Kmを走破し、帰宅して早速カプラのコイル端子を確認した。明るい、庭先での見る限り全く異常無く目視できる。

端子を揺すって見ると、コイルの線との動きが、どうもおかしい?。コイルの線にしっかり固定できていないように見える。組付け状態をよく観察すると、コイル線と端子の接触状態に不安定さを感じた。

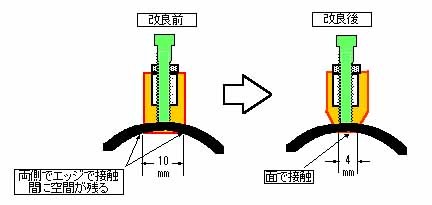

「うーん、なぜだ?」と考えこんだ結果、下図の様な状態では、と想像した。

コイル線に巻きついている銅板の幅が、広く過ぎる。また、コイル線も2・6Φと太い為にネジで押し込んでも撓むことなく、銅板の両側のエッジ部分で接触しているだけで面での接触は無いのではと考えた。

早速、一旦取り外し、改良後の図のように巻きつき部分を幅4㎜程に削ってみた。結果、改良前では、端子は不安定にコイル線に組み付いていたが、改良後では、しっかりと安定して組み付いていることを確認できた。

直径の大きなコイルでは、曲率半径が大きいので端子の銅板は、巻き付く部分は、見做し直線状態となるが、コイル直径が小さい場合、銅板の両端のエッジ部分でコイル線が接触している。そして、コイル線部分の頂点とで三角形を形成する。その為、両側のエッジ接触との間は空間となり、接触していないのでこの状態になる。極端な点接触状態と言えるだろう。

早速、再調整にのぞみ、申し分の無い結果を確認した。

図らずも、電流は、面積で流れる事を確認した事になった

JA2EIB HomePageへ