裏庭の手水鉢が、倒壊。

小学校3年の夏、この家に引っ越して来たときにはすでに鎮座していた。従って、約70年以上を経ている事は、間違い無い。昨年に傾斜に気付き、臼の底にレンガを楔型に削って、水平に直したのだった。

しかし、今年の春先により傾きが、大きくなった事に気が付いたが、「少し傾いたな」と眺めていたら7月になって(fig_01)の画像の様に倒壊した!。

想像だが、(fig_01)画像の右45度方向3mの所に直径45cm程の所に腐ってぼろぼろ榎木の切り株が有る。数年前にこのままでは、手に負えなくなると思い、地上50cm位から切ってしまったもの。どうも、この木の根っこが、手水鉢の下を通っていてこれも腐敗した為、上に有ったこの手水鉢の基礎が。沈下したのではと想像している。

大腸癌手術後、抗がん剤治療の薬の副作用で、「集中力や、やる気」が減退していたが、9月26日で終了し、副作用も軽くなり、今年の猛暑も和らいできたので、「やるか」と思えた事から夕方2時間の作業として、三日間の作業を開始した。

fig_01 fig_02 fig_03

(fig_01) 倒壊してしまった。幸い、ズルズルといったらしく、臼にひび割れは、出来てはいなっかった。

(fig_02) 単管パイプで鳥居形に組み立て

(fig_03) チェーンブロックで台座を吊り上げる

fig_04 fig_05 fig_06

(fig_04) 台座の地面を確認するとやはり、沈下している。

(fig_05) 瓦礫をいれ、台座の基礎作り。

(fig_06) セメントで固める。

fig_07 fig_08

(fig_07) 台座を基礎に据える 臼が、待っている

(fig_08) 次は、臼の番 水平を確認して鎮座させる

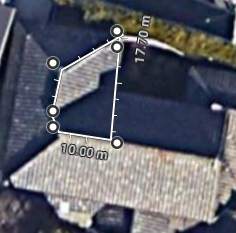

fig_09 fig_10 (画像:googleマップより)

(fig_09) 完成!!。

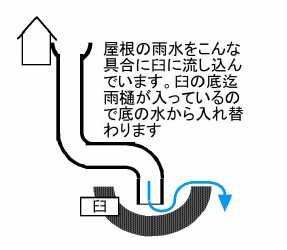

雨樋をで屋根の雨水を流し込む。おまじないだが、臼の中には、銅イオンの殺菌効果を期待し裸の銅線が入っている。

(fig_10)

Googleの衛星写真で流れ込む屋根の面積を確認して見た。(約畳で6畳弱だが、一雨降ると溢れる)

fig_11 fig_12

(fig_11) 9/29の夜明けに降った雨でこの通り満水

(fig_12) 水溜りにならないように屋根の雨水を雨樋を使って集め、給水している

これ迄、夏の暑い日には、雀やむく鳥達が、水浴びに来ていたが、これで再び戻って来てくることを楽しみにしている。

何時かには、撮影したい思いも

JA2EIB HomePageへ