青函トンネル記念館見学

平成17年9月12日に地上から訪れたが、今回は、竜飛海底の地下から訪れる事になった

今回は、竜飛海底の見学が目的だが、竜飛海底駅・青函トンネル記念館見学コースの竜飛2コースは、

青森発 (11:56) 白鳥3号(函館行き)

竜飛海底着 (12:44) 見学時間【3時間34分】

竜飛海底発 (16:18) 白鳥15号(函館行き) 一旦、木古内駅に行き、木古内から青森に戻る。

の行程となっていて、海底構内で3時間34分もどうするんだろう思っていた。

考えてみればすぐに解かることで、海底(駅)とケーブルカーの終点は、海面下140mで同じ深さにあるのだから、竜飛海底の地下からケーブルカーで地上の青函トンネル記念館に行けることに気付いた。前回来た時には、通れなかった通路の立ち入り禁止の扉を逆方向に通って竜飛海底側からケーブルカーの乗り場に向うことになった

青森から津軽海峡線で青函トンネルに向かう途中の駅にこんな案内があった。

今回の竜飛への旅で青函トンネルへの思いを果たせると36時間車を走らせて来た。

しかし、この竜飛海底からのケーブルカーの駅への通路の現実から

「 親父のロマン 」

は、 いつの日か、先進導坑の見学会があることを願い、消えることなく燃え続けることとなった。

2度目の青函トンネルのメニューに戻る

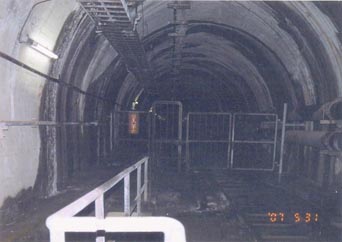

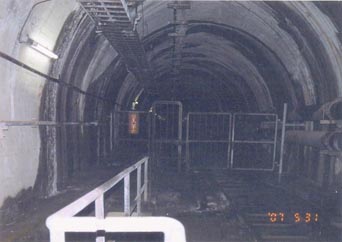

竜飛海底からの通路

前回来た時には、入れなかったに立ち入り禁止の扉のだった.。この通路を逆方向に通りケーブルカーの乗り場に向かった。つまりこの写真の奥方向に本坑があり、竜飛海底がある。

大変な事に気が付いた。ここは、斜坑底の先進導坑への通路では無い!。私が、仕事をした場所には斜坑底で先進導坑のTB−9横坑なのだ。

斜坑底の下方を見る

ケーブルカーの地底終点から、斜坑底方向(下側)を見る。この竜飛海底は、地下140mである.

ケーブルカーのレールは、もっと下まで延びているのが見える

この斜坑は、斜度14度で最深部が250mほどになっていることから、青函トンネル竜飛斜坑鉄道は,日本一短い鉄道で778mのケーブルカーあることを考えて、三角関数を解くと残り1000m位の長さがあるはず。この斜坑の斜坑底から全部を歩いて登り、打ち合わせに出席したことも数回あった

ケーブルカーから入り口の上方を見る

ケーブルカーで降りて行く途中で斜坑の内部

当時は、レールが、2系統あって右側のコンクリートの広い階段はなかった。左のトンネル壁とレールの間にパンチングメタルの幅80センチ位の階段の通路だった

ケーブルカーの駅は半分程の所だが、作業現場は斜坑底なので、この階段通路を利用して斜坑底から地上まで歩いて上がるのは、大変だった。

ケーブルカー駅舎

正式には、青函トンネル竜飛斜坑鉄道で日本一短い鉄道

斜抗と人車を利用して地上の青函トンネル記念館と海底の体験坑道を結ぶ778mのケーブルカー

。勿論、工事の頃のものとは違いきれいになっていた

ケーブルカー駅舎内

当時とは、一変していて戸惑った。駅員さんに工事に来た頃は、こんな風になっていたと覚えているのだがと尋ねたら、偶然、当時居た方がいて記憶に間違いのないことが確かめられた。

見えるような扉はなく、トンネルの断面そのものの入り口だった。

現在は、トンネル内との空気の圧力の関係でこの斜坑口を開放すると圧力バランスが崩れてしまう。その為に、ケーブルカーが、トンネルに入るにはこの駅舎の建物の密閉扉の閉じてから斜坑トンネルの扉を開けて出発する。

水セメント注入状態の模型

トンネルを掘削する工法の説明。軟らかい地中を掘削するよりもある程度硬い所の法が掘削し易いし、又、崩落などの事故を防ぐ意味でも地中にこのように前方の全方向に対して、水セメントといわれる凝固剤を圧入して固めてから掘削する工法の説明。

トンネルの数倍以上の直径まで固められていて、トンネルを守る役目も果たしている。

竜飛海底のジオラマ

このジオラマは、竜飛海底(駅)付近のものであり、先進導坑の最深部は表示されていない。竜飛には、この竜飛海底までの斜坑とケーブルカーの先進導坑に繋がる斜坑と2本の斜坑、及び縦坑1本がある。ケーブルカーが、見えるものが青函トンネル記念館にある青函トンネル竜飛斜坑鉄道が、通っている斜坑で当時朝夕と人車に乗って作業現場に通った。時には、長い階段を歩いた事もあった。

世界の海底トンネル

当然、世界の海底トンネルの比較のパネルがある。トンネル全長で言えば、世界で第1位となるが、海底部分の長さでは、ユーロトンネルの方が長い。

工事の難易度から言えば、青函トンネルは比較にならない程の困難な工事が続いた。青函トンネルは、下側の図と左側の説明で、上の図と右側の説明が、ユーロトンネルに関してでる。

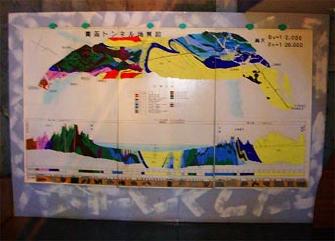

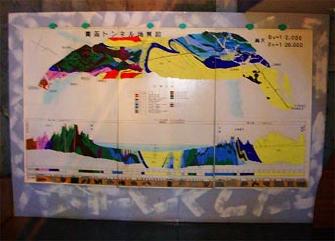

青函トンネルの地質図

詳しくは判らないが、色分けされた表示からいろいろな地層があることが想像できる。

ユーロトンネルは、中世代チョーク層と言われるほぼ同一の地層に掘削されているそうだ。このトンネルは、層厚20m程度の中生代白亜紀のチョークマール層に沿ってルートを計画・建設された。ヨーロッパの安定した連続性の良い地質条件をうまく利用した例だそうです。

参考:

http://www.zenchiren.or.jp/tikei/oubei.htm

斜坑底と本坑の位置関係

斜坑底と本坑との位置関係を示す模型。手前の太い方が本坑、細い方が作業坑。この斜坑底の先進導坑は、これらの下側に位置するので隠れている。

ここで前回訪れた時の大きな勘違いに気づいた。このケーブルカーの全長は、778mである。しかし、竜飛斜坑は、深さ約250mの先進導坑最深部まで伸びていて、斜度14度でおおよそ2000mある。従って、竜飛斜坑の最深部では無いことだ。

竜飛海底定点は、本坑内にあることから考えれば直ぐに分かることなのだが、扉にとざされていた所は、竜飛海底との通路であって、私が過って作業した先進導抗ではない事に気付いた。残念ながら、この先進導抗部分は一般には公開されないだろうと思う。先進導抗の見学ツアーが、あれば何が何でも参加するが!!。工事現場は、斜坑底から本坑に向かって450mほどの地点。(?形のパイプの中央付近の名札がある付近)

竜飛海底ジオラマでは、見えない更に下側に位置する。

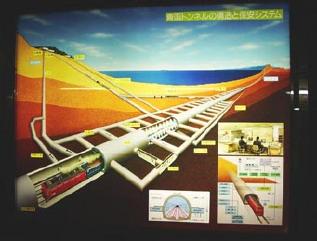

竜飛海底の構造

青函トンネル記念館内に展示されているトンネルの構造模型の本州側で海底竜飛付近の構造。北海道方向を下方の地下から見た状態。

見づらいが、看板が掛かっている所が竜飛海底

ケーブルカーのある斜坑は、一番下まで伸びクランク状に曲がって見えるもので、先進導坑である

奥が、北海道吉岡側となる。

吉岡海底の構造

青函トンネル記念館内に展示されているトンネルの構造模型の北海道側で海底吉岡付近の構造。北海道出口方向を下方の地下から見た状態。

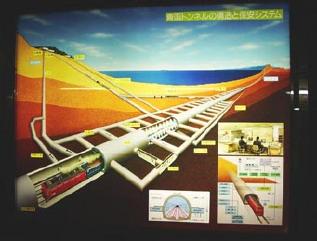

トンネルの構造と保安システム

これは、竜飛海底側で吉岡海底とは若干の違いがある

安全にトンネルを運用する為の施設とトンネルの構造の説明パネル

記念館

青函トンネル記念館内の入り口

ケーブルカーは、日本一短い私鉄「青函トンネル竜飛斜坑線」には、乗るには、この記念館内部を通らなければならない

参考:http://seikan-tunnel-museum.com/

昭和63年に開業した世界最長の海底トンネルの構想から完成までを音と映像、それに資料パネル、立体モデルなどでわかりやすく展示公開しており、青函トンネルの全てをダイナミックに体験することができます。

世界へ誇る大事業の足跡や完成に導いた人々の最高の技術と情熱を後世に伝えるメモリアル施設が青函トンネル記念館です。