太田酒造 栗東ワイナリー

〜雨にも動物にも負けず〜

外観

琵琶湖ワインこと栗東ワイナリーは、名神高速道路より少し離れた山側に建っています。

栗東ワイナリーの道に向かうとだんだんと坂道となるうえに、広大な葡萄畑が広がり始めるので、この先にワイナリーがあることがすぐにわかります。なにしろ栗東市、及びその周辺の町で葡萄を大規模に栽培しているのは、ここだけですから間違いようがありません。

アーチ型の門をくぐるとその中に小さなワイナリーがあります。中にはテイスティング用の中型の丸机や子供向けの本なども置いてあり、どこか保育園の一室を思わせる雰囲気があります。

歴史

滋賀県の草津市に本社、さらには兵庫県の灘にも生産工場を持つ酒造、太田酒造が親会社のワイナリーが栗東ワイナリーです。太田酒造の当主である太田家は系譜をたどると、江戸の原型を作り上げた室町時代中期の武将「太田道灌」、また戦国時代に名将と称えられた「太田資武」が名を連ねるという名家。日本酒の銘柄には遠祖である「道灌」の名を冠しています。

ワイナリー建設の経緯は、太平洋戦時中、先代の蔵主である太田敬三氏に国から酒石酸を得るため、ワインを造るようにとの要請があったのがはしりとなります。酒石酸作りそのものは、この命令自体が戦争後半であったのですから泥縄もいいところで、滋賀県内の農家の葡萄を集めてワインを醸造を始めたのは1944年と敗戦1年前。滋賀県で作った酒石酸は結論からいうと戦争に寄与することはありませんでした。

しかし、この経験は無駄ではなく太田酒造は酒石酸作りのノウハウを生かして現在の栗東ワイナリー周辺の山々(約30ヘクタール)を開墾し、太田農場ブドー園としてワイン用の葡萄栽培を始めました。当時は農作業用のトラクターもほとんどないので戦車を改造したブルドーザーで開墾を行ったそうです。

ところが、こんどは農地解放によって太田酒造は所有していた土地の大半を喪失、せっかく耕したばかりの葡萄畑もほとんど失ってしまいます。それでも敬三氏は、「日本酒は米を無駄にする、主食でない葡萄から酒を作った方がいい」という考えから、少しづつかつての自社畑を買い戻していきました。

その全てが買い戻せたわけではありませんが、ある程度の面積が集まったところで多角的事業の一環として太田農場ブドー園に栗東ワイナリーを建設、今にいたっています。

現在の蔵主である太田實則氏によると、現在の太田酒造におけるワインの売上げは5%程度(日本酒が80%、焼酎は15%)と営業的にはあまりふるっていません。とはいえ、ワイン事業はけして軽んじられているわけではありません。

ワインの原料は日本では極めて珍しいことに全量を自社畑の葡萄のみでまかなっています。当然のことながら生産するものは全て純国産ワインで、その生産本数は約7万5千本と全量自社畑であることを考えるとかなりのもの(ただ、母体の会社が巨大なのでそちらと比べると確かに少ないといえますが)。

観光葡萄園も経営していますが、これとは別にワイン専用の畑もあり、ワインの原料のほとんどが醸造用に栽培されている葡萄となります。ここでは珍しい川上品種のレッドミルレンニュームを栽培してワインにしているのも特徴の一つです。

ワイン事業の社員は7人とけして多くはありませんが、研究機関とともに減農薬栽培に挑戦するなど滋賀県で高品質のワインを作るべく努力が続けられています。

施設の概略

ワイナリーの販売・試飲所以外に観光葡萄園があり、時期であれば有料で葡萄の食べ放題や、生食葡萄の販売が行われます。周辺には葡萄畑が他にない関係もあり、毎年かなり盛況のようです。

また、観光葡萄園内に一本だけレッドミルレンニュームの木があり、この品種の生の味を楽しむことができます。生で食べると特徴的な香りの強い葡萄ですが、女性に非常に人気があるそうです。

観光葡萄園の開園時期にはバーベキュー(2800円)や工場見学も行えますが、基本的に葡萄園の開園時期がメインの営業となっているのでそれ以外の期間に行く場合には栗東ワイナリー、または太田酒造に事前連絡をしておいたほうがいいと思います。実際、私たちが行ったときにはワイナリーは鍵がかけられており、近くで農作業をしていた社員の方に開けて頂きました。

葡萄畑

ワイナリー周辺に広がる7ヘクタールの畑が全て太田酒造の自社畑です。このうち3ヘクタールが観光葡萄園用の生食葡萄、残りの4ヘクタールがワイン用葡萄の畑となります。観光用葡萄の葡萄が余るようならばワイン用にも使用することもあるそうですが、基本的にはワイン用に栽培した葡萄によるワイン造りが行われています。

ほとんどが棚栽培で垣根栽培はまだ試験的なものですが、雨除けのビニールなどをつけるなどの工夫をしてワイン用葡萄の栽培も行っています。

また、栗東ワイナリーでは減農薬・有機栽培の研究を行っており、ピンポイントの消毒により薬剤の使用をかなり減らすことには成功しています。現在、さらに無農薬で栽培が可能かどうかを試験しているそうですが、不可能ではなさそうとのこと。ただ、除草剤の使用を中止、または回数を減らすと社員の負担が増えるのが悩みどころだそうです。

ここのワイナリーの畑を見ていると、一つ異様な光景を目にします。葡萄畑の周辺が有刺鉄線で覆われているのです。最初は葡萄泥棒避けかとおもいましたが、実際は獣害対策用のもの。都市から離れた山にあるので、鹿・たぬき・イノシシなどが来ては葡萄の実や新芽を食べてしまうためにこのような対策を取っているのです。これでも充分とは言い難いというのですから、動物の力の強さとワイナリーの方々の苦労がうかがえます。

| 銘柄: |

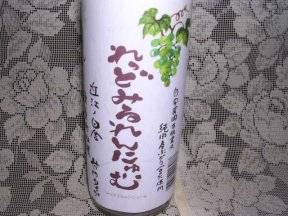

れっどみるれんにゅーむ |

| 生産元: |

太田酒造 栗東ワイナリー |

| 価格: |

1200円 |

| 使用品種: |

レッドミルレンニューム |

| 備考 |

現在、太田酒造しか栽培・醸造していない川上品種、レッドミルレンニュームの白ワインです。

色は薄い山吹色。熟したみかん、マスカット香やキウイの香りがあります。やや甘口程度で、複雑味はあまりなく少し酒質が薄い感じですが、爽やかな酸味が効いています。含み香には狐香があるので、糖度以上に甘い感じも受けます。

ドイツのナーエのリーププラウミルヒにどことなく似たところがある気がします。

|

| 飲んだ日: |

2004年7月4日 |

テイスティング

栗東ワイナリーでの試飲は観光葡萄園の開園期間のみ。太田酒造本社ではとくに時期に関係なくテイスティングを行うことができます。テイスティング可能な銘柄の酒類が多いので、ワイン購入だけが目的であるならば太田酒造に行ったほうがよいでしょう(日本酒の試飲も可能です)。

また太田酒造でならテイスティンググラスを使用しての試飲ができるので、味・香りがよくわかります。

以下に簡単なテイスティングコメントを記載します。参孝程度に読んでください。

れっどみるれんにゅーむ:価格は1200円。使用品種は栗東ワイナリーでしか栽培してない川上品種のレッドミルレンニューム。詳細は管理人のワイン記録に譲ります。特徴的な香りのワインで、想像以上に個性があります。いかんせんここでしか栽培していないので比較はできませんが、さらに磨けばもっと面白いワインになりそうな予感がします。

すちゅーべん:スチューベンを使用。価格は1000円。キャンベルアーリーのワインなどにも出る独特のキャラメル香があります。甘口に仕上げてあるので香りと中身が一致しています。軽くタンニンもありますが、少し水っぽいニュアンスがあります。

実はスチューベンは畑から抜いてしまうつもりだったそうですが、専務が北海道ワインのスチューベンを飲んでこの葡萄の可能性に気付いて残すことに決めたという、ある意味で窮地をくぐりぬけた銘柄です。

せみよん:価格は1000円。セミヨン使用のワインではっきりとした金属香があります。余韻にも金属香があり、ちょっと変わった後味になります。セミヨンのワインとしては余韻の味のふくらみに欠ける部分があります。

永遠(トワ)のワイン 2002:自社畑の減農薬ベリーAを、なんと無濾過・無添加だけでなく、野生酵母によって醸造したワイン。もしかすると日本国内の商品化されたワインで野生酵母を使用したものはかなり少数派となります。

香りはブルーベリーや、カシス、わずかにセメダイン香(酢酸エチル臭)といった複雑な香り。味わいもかなり複雑で果実香や酵母由来の重い香りが口中に広がります。味わいもわずか2年前のワインとは思えないほど複雑。やや薄いようなニュアンスがありますが、これで酒質がしっかりしたならば全国でも指折りのマスカットベリーAのワインになるでしょう。

現状では一部の酒屋にのみ卸しており、本数が少ないこともあって市場の出回りはわずかです。価格は1500円。

余談ですが、これを造るときはかなり冒険で、捨てたものと割り切って醸造したそうです。

シャトー・コート・ド・ビワ 赤:マスカットベリーAとカベルネ・ソーヴィニヨンを使用。価格は1500円。詳細は管理人のワイン記録に譲ります。

他、自社畑産の葡萄を使用したブランデーも製造。他に珍しい商品としては延寿酒という薬用ワインがあります。これはいわゆる「ポリフェノール○倍」というタイプの健康ワインではなく、自園で栽培した朝鮮人参や薬効のある草木を赤ワインに浸漬させたもの。日本ではめずらしい正真正銘のフレーバードワインです(上記のブランデーと薬用ワインは未試飲)。

専務の太田精一郎氏によると、捕糖を抑えたアルコール度数10%程度の軽いワインを目指しているため、爽やかな味わいのワインが多い傾向があります。全体として香りはよくでている反面、酒質が薄めですが、値段はほとんどのワインが1500円以下と極めて良心的。気軽に買えるのは財布の軽い私などにはありがたいかぎりです。

また爽やかで軽いワインが確かにメインとはいえ、「永遠のワイン」や「コート・ド・ビワ」のような赤ワインなどのように、もう少し酒質が濃くなれば全国のトップにも近づける可能性を感じるワイン(現状でも充分に良いワインであることを付け加えておきます)もあり、潜在的な力は低いものではありません。

ワイン用葡萄の自社畑。角度のある斜面で棚栽培が行われています。

購入方法

ワインの販売は太田酒造・ワイナリー内の販売店と、公式ホームページからの通販、県内の酒販店などで行われています。

ツアー

観光葡萄園のぶどう狩のシーズン中には無料の工場見学のツアーがあります。このときには時間ごとにツアーを行っています。それ以外の時期の工場見学に関しては栗東ワイナリーに要相談となります。

ワイナリーアクセス

アクセスに関しては太田酒造の公式ホームページに説明されているのでそちらを御参照下さい。

総論

観光葡萄園が併設されている関係上、ワインを飲みなれない人用のお土産的な甘口ワインが多いのですが、中にはベリーAなどによって本格ワインを目指している銘柄も存在しており、こちらの品質は侮れないものがあります。特にテイスティングの項で紹介した「永遠のワイン」は、純粋にベリーAのワインとしてみてかなりのもの。このあたりの商品がもっと表に出てくると、栗東ワイナリーの名を多くの人に認めさせることができると思います。

雨が多い地形だけにそのハンデを克服するための栽培・醸造技術の改良はけして容易ではないとは思いますが、自社畑が広大という比較的恵まれた条件下にあるワイナリーだけに品質向上の余地は充分。さらに現在の専務である太田精一郎氏はワイン事業に熱心なので、今後はさらなる飛躍の可能性を感じます。

栗東ワイナリーのテイスティングルーム。こちらは観光葡萄園が開園している時期のみテイスティング可能です。

| 社名 |

太田酒造 (株) 栗東ワイナリー / 琵琶湖ワイン |

| 住所 |

滋賀県栗東市荒張浅柄野1507-2

|

電話番号 |

077-558-1406(琵琶湖ワイン)

077-562-1105〜1106 (太田酒造) |

| 取寄せ |

オンラインショッピングあり |

HP |

http://www.ohta-shuzou.co.jp/ |

| 畑 |

自社畑あり |

ツアー等 |

あり(ぶどう狩シーズンのみ)

テイスティング可(無料 本文参照) |

| 栽培品種 |

マスカットベリーA、レッドミルレンニューム、セミヨン、スチューベン、竜眼、リースリング、他 |

営業日 |

定休日:第二・第三土曜、日曜祝日

(葡萄園開園中は無休) |

| ★訪問日 2004年4月28日 |

備考:滋賀県内自社畑産ブドウのみ使用、親会社は日本酒醸造元(銘柄:道灌)、ブランデー製造、

薬用ワイン(フレーバードワイン)製造、葡萄園にて生食用葡萄狩り(8〜10月) |

しかし、温泉どころとしても有名な隣の草津市内にある本社の太田酒造はこんどはうって変わって厳格な雰囲気を醸し出しています。さすが老舗の日本酒造だけあり、白壁と瓦の建物でこちらはまさに「蔵」という風格があります。場所は商店街のアーケード内にあるのですが、周りの店と比べると雰囲気がまったく異なります。中に入るとこちらにもテイスティングルームがあり、琵琶湖ワインはもちろんのこと、日本酒造では珍しいことに自社製品の焼酎や日本酒も試飲用のものがおかれています。

| 銘柄: |

シャトー・コート・ド・ビワ 赤 |

| 生産元: |

太田酒造 栗東ワイナリー |

| 価格: |

1500円 |

| 使用品種: |

マスカットベリーA カベルネ・ソーヴィニヨン |

| 備考 |

色はやや薄めの黒紅色。香りはロースト香の他、青草、スミレ、といった香りとブラックベリーの果実香があります。

アタックはまずまず刺激的ですが、口中にいれるとまろやかでタンニンもこなれています。ミディアムボディクラスのワインですが、なかなかにコクと厚みがありかなりしっかりしたワインであるという印象を受けます。あまりベリーAが個性を主張していないので、狐臭があまり好みでない人でも楽しめるでしょう。

太田酒造の数あるワインの中でも、完成度がかなり高く、しっかりとした赤ワインが好みの方にすすめたい銘柄です。

|

| 飲んだ日: |

2005年8月24日 |

| 銘柄: |

すちゅーべん |

| 生産元: |

太田酒造 栗東ワイナリー |

| 価格: |

1200円 |

| 使用品種: |

スチューベン |

| 備考 |

北海道や東北地方での栽培が有名なスチューベンのワインです。

色はやや茶色がかった薄いサーモンピンクでロゼのような色合いです。狐香のほかに黒糖や白コショウのようなスパイシーな香りも少しありあます。やや薄さを感じるものの、ほどよく甘さが残っており果実感があります。アフターに残る金属香はこのワイナリーの共通した個性です。

補糖しないこともあってアルコール感は少なく、ジュース的なニュアンスが強い気がします。複雑さなどはラブレスカのワインとしてもあまりありませんが変な癖などはなく、飲みやすいワインです。

|

| 飲んだ日: |

2005年1月18日 |