七夕の民俗

|

●七夕とタナバタ

|

夏の夜空といえば、天の川を思い浮かべる人も多いことでしょう。オリヒメとヒコボシの星物語は、七夕の行事とともに

この季節の風物詩です。近年は各地でタナバタ祭りが開催される一方、旧暦七月七日に行われる日本古来の習俗も一部で継

承されています。これらは、中国由来の七夕とは異なり、タナバタと表記することにします。 さて、旧暦(陰暦)で七月七日の夜、織女(オリヒメ)と牽牛(ヒコボシ)が年に一度だけ会うことができるという七夕 の説話は、中国の漢代に生まれたのではないかといわれています。それが朝鮮半島から日本に伝わり、当時の貴族の間では 広く知られていたようです。その後、平安時代になると同じ中国(唐の時代)から乞巧奠と呼ばれる行事が伝えられ、これ らが習合して七夕行事として定着し、さらに民間においては在来のタナバタ習俗とも習合した結果、現在のような七夕行事 の基盤が形成されたと考えられます。こうして、江戸時代になると三月三日の桃の節供や五月五日の端午の節供などととも に、七夕も五節供の一つと定められたのです。江戸の町では、笹竹に願いごとを書いた短冊を付けて高く立てるということ が盛んに行われるようになりました。 ところで、日本では元来旧暦七月七日を特別な日として祀る風習が存在したようです。その一つに棚機津女にまつわる信 仰があり、この棚機(タナハタ)が七夕を訓ずる由来になったと考えられています。さらに、タナバタは盆を迎えるための 先駆けという側面も有しており、眠り流しや祖霊信仰などさまざまな集合体として深化した形跡が認められるのです。

古民家に飾られたタナバタ竹

|

●タナバタかざり

|

タナバタの竹には、願いを書いた短冊を吊るすのが一般的ですが、これは中国から伝わった星の説話や乞巧奠という行

事の影響が大きい都市部でみられる特徴といえるでしょう。ところが、農村部などではタナバタの時期に訪れるという神

を迎え入れるために、竹が重要な役割を担っていたのです。同じことは、夏の盆の行事で先祖の霊を迎え祀る棚の竹につ

いてもいえることです。 このように、日本では種々の神事を始めとして、タナバタ以外にも竹を立てる行事や祭礼が多く、そこはいずれも神聖 な空間を示す場所でした。タナバタが終ると、かつては竹を川や海などに流していましたが、水辺の環境問題に対する意 識の変化等の理由から、今ではすっかり見られなくなっています。地域によっては、虫送りと称して田畑に立てたり、漁 業などにも使われていたようです。

四方の竹とタナバタ竹

タナバタ綱と竹の飾り

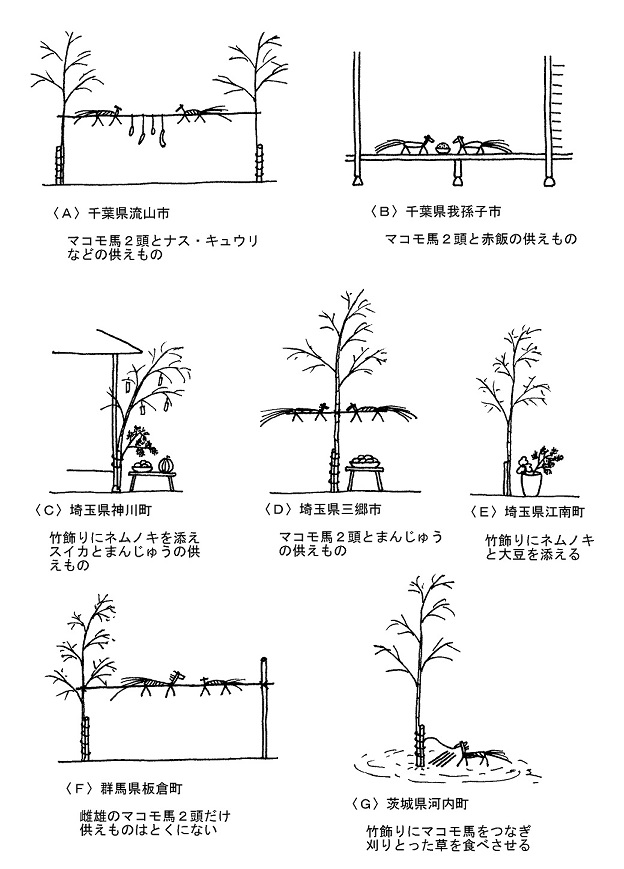

*竹の本数や組み方、馬(あるいは牛)の頭数や飾り方

|

●七夕の星たち

|

七夕説話の主役はオリヒメとヒコボシで、こと座のベガとわし座のアルタイルという二星です。これに、はくちょう座

のデネブを加えると大きな三角形が形成され、「夏の大三角形」と呼ばれています。 七夕の二星は、万葉集で織女[たなばたつめ]と彦星[ひこぼし]と詠まれており、平安期の『倭名類聚抄』でも織女 を「和名太奈八太豆女」、牽牛のほうは「和名比古保之又以奴加比保之」と記しています。民間での呼称も概ねこれらが 踏襲されていますが、地域によっては二星を併せて「たなばたの星」などと呼ぶ事例が広く分布しています。また、呼び 分けの事例として、オンナボシ(織姫)とオトコボシ(牽牛)の記録があります。

夏の大三角形

|

| ◆「タナバタの民俗」にもどる◆ |