|

仕 事 と 星

|

★星を見てイカを釣る

|

【 イカ釣り漁の変遷 】 イカといえば、日常の食生活において寿司や刺身、燻製などと馴染み深い食物となっています。今では、日本 の沿岸域だけでなく、遠洋のさまざまなイカも食す時代になりましたが、かつては沿岸域で漁獲されるイカの大 半がスルメイカという状況でした。近年は、イカの不漁が続く状況であり、まずはイカ釣り漁の歴史を概観して みましょう。 日本の近海では、7~8種類のイカが漁獲されており、その漁期や漁法は種類によって異なります。通常は、 イカ鉤と呼ばれる道具で釣り上げますが、カゴを沈めて捕獲したり、他の魚類といっしょに網で捕獲する方法も みられます。ただし、実際に漁獲されたイカはほとんどがスルメイカであり、名前のように干しあげてスルメに 加工されていたのです。したがって、以後は特に表記しない限りイカ=スルメイカのこととして話を進めます。 イカは、夜行性の生きもので主として夜間に活動するため、一般にイカ釣りは暗い夜の海で行われます。ただ し、ヤリイカのように昼間に釣り上げる種類もいます。現在のイカ釣り漁は漁船が大型化し、特別な光を放つ集 魚灯や自動で糸を巻き揚げる機械が使用されており、最早星を見てイカを釣るという時代ではありません。また、 昔のような専用の漁具を使ったイカ釣りを経験した漁師は、ほとんどいなくなりました。 さて、夜のイカ釣りが始まったのは15世紀の室町時代と考えられていますが、各地で盛んに行われるようにな ったのは明治時代に入ってからです。その後1950年頃にかけては、北日本において重要な漁業の一つと位置付け られていました。その当時は、手漕ぎの船に数人が乗り込み、数種類の道具を巧みに操作してイカを釣っていた のです。しかし、まっ暗な海でどうしてイカが釣れるのでしょうか。イカは光に集まる性質をあり、古い時代に はかがり火を焚き、その後はカーバイトやガス灯などが使われてきました、現在は大光量の特殊な集魚灯を利用 しますが、光量の弱い手釣りの時代には、時間とともにイカを表層へ誘い上げて釣るのが基本でした。 日本海では、春から夏にかけてまだ小さなイカの群れが北上し、9月を過ぎると成長して南下するという回遊 を毎年繰返してきました。そこで、北陸地方の沿岸や新潟県などでは、多くの船が出漁してイカ群を追い、漁を 続けたのです。こうしたイカ釣りが、やがて青森、秋田、山形、岩手、宮城などの各県に伝わり、最終的に北海 道南部の沿岸域にも伝播しました。北海道では、他県から移り住んでイカ漁をしていた漁師が多く、道具や漁法 とともに星の伝承も併せて伝わったと考えられています。

イカ釣り道具を持った昔の漁師たち

【 利用した星 】

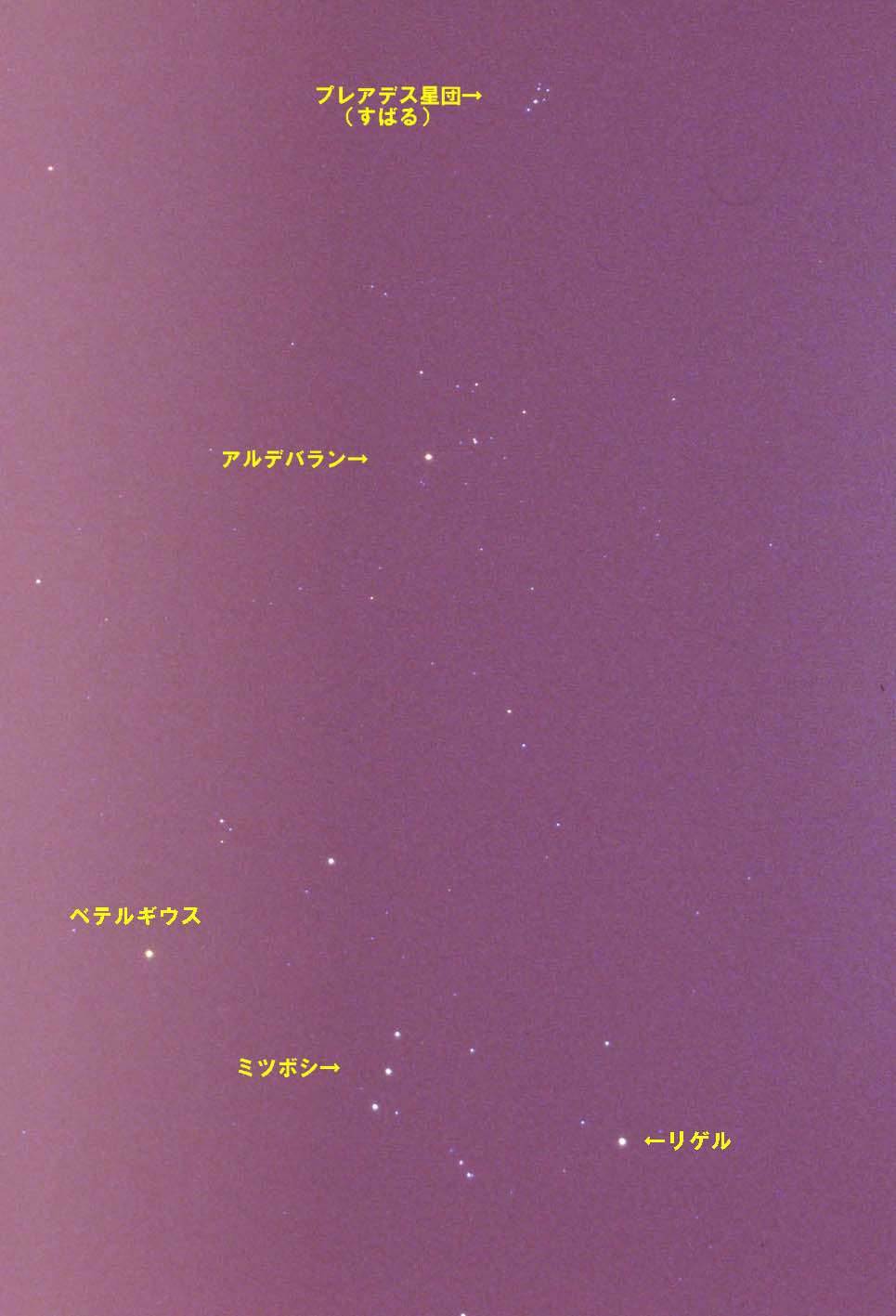

① おうし座のプレアデス星団(スバル)

夜空に連なるイカ釣りの星

【 各地の星の伝承 】

【 月とイカ釣り 】

イカ漁の風景

【 なぜ星を見たのか? 】

|

★星を見て麦を作る

|

麦は、わたしたちの生活に欠かせない穀類の一つです。パンやケーキ、麦飯、麺類などさまざまな食物に利用

され、日常的に親しみを感じる食材といえるでしょう。とりわけ、小麦は多くの地域で栽培され、そこに星の利

用があったという事実は稲作の場合と異なるかかわり方を示唆しています。かつては日本の各地で見られた麦秋

風景も、今では一部の地域を除いてほとんど見かけなくなりました。 さて、日本の麦は通常秋に種を播き、新しく出た芽が冬を越して春に生長し、6月頃に収穫されます。このよ うな作物を「冬作物」と呼びますが、関東地方では同じ畑で春に作付けする「夏作物」としてさつま芋や陸稲な どが栽培されました。限られた農地を有効活用し、多様な作物を栽培・収穫していたことがよく分かります。

麦作りと暮らし

その関東地方において、東京都や埼玉県、神奈川県などでは、からす座の四つの星やおうし座のプレアデス星

団を目あてに麦の播種をしていました。それは10月の終りから11月にかけての季節で、農家の人びとは夜明け前

に南東の空から昇るからす座や西の空に沈んでいくプレアデス星団の位置を注意深く観察していました。特に、

からす座については正確な播種の時期を把握するために、東京都の山里や埼玉県の西部で「カーハリたけ上がっ

てからでは、麦播きはもう遅い」という伝承がみられます。

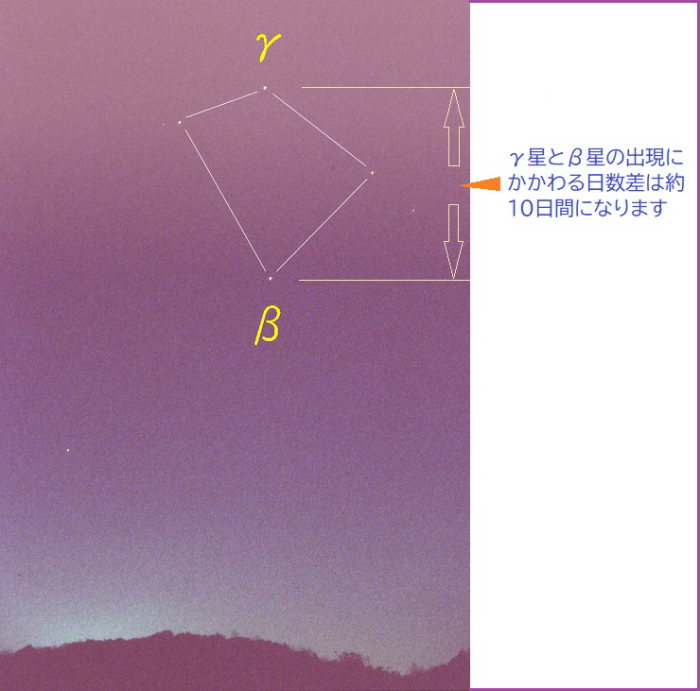

丘陵地から昇るからす座の四つの星

|

★星を見て炭を焼いた人びと

|

現代生活で、炭を利用するのは特別な用途がほとんどです。半世紀ほど前には、一般の家庭でも使われていた

燃料の1種ですが、今では炭の特性を活かした除湿や浄化、脱臭など目的は多様化しています。また、木炭だけで

なく、竹を焼いた竹炭もよく利用されています。 さて、木炭には黒炭あるいは白炭という種類があり、今利用されているのはほとんどが黒炭です。炭を焼くに は材料となる木材が必要で、かつては森や林のある丘陵地から山地が主要な生産の場でした。したがって、農作 業が少なくなる冬の間に多くの山村でたくさんの人びとが炭を焼いていたのです。そして、関東地方などでは、 星を頼りに炭を焼いた人びとがいました。

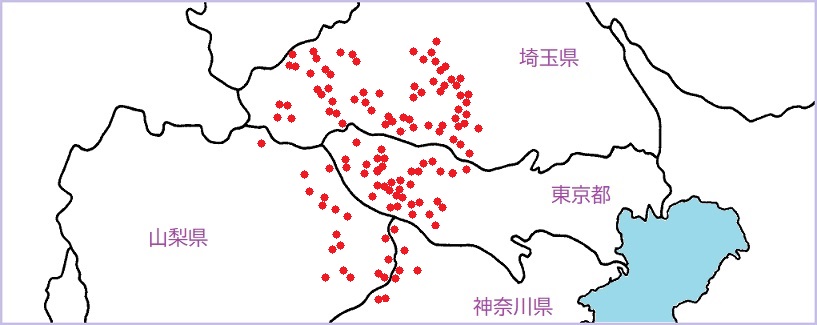

炭焼きの星が伝承されていた地域(関東西部)

【 炭焼きの方法 】

白炭を作る仕事の一部

【 炭焼きの暮らしと星の伝承 】

炭焼きの暮らしと利用された星の関係

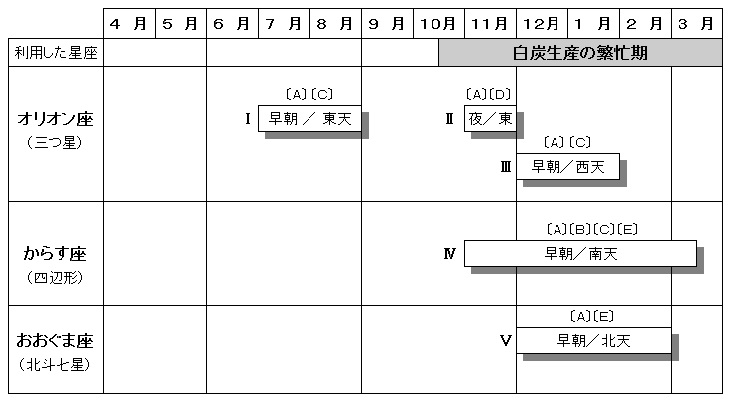

○ オリオン座の三つ星 これらのうち、最も多く利用されたのがからす座の四辺形で、三つ星とともに山の暮らしにおいて重要な存在 でした。からす座には特に目だつ星はないものの、周辺に明るい星がないことや南の空を低くゆっくりと移動す る特性などから、人びとが注目するようになったものと推察されます。

炭焼きの暮らしを支えた星たち

|

| ◆「仕事と星」にもどる◆ |