日 本 の 星 名

|

★ 暮らしと星空 ★

|

【 星空の時計とカレンダー 】 太陽は毎朝東の空から昇り、昼の間は中天を動いて夕方になると西の空に没します。やがて、夜になれば数え きれないほどの星たちが同じように東天に姿を現し、さらに中天から西へと動いていきます。星が出てくる時間 は、毎日少しずつ早くなるので、季節が移ると星の見え方も変わるのです。 それでは、ちょっと北の空を覗いてみましょう。星はどのように動いているでしょうか? 時計の針と反対の 方向にまわる星たちが見られるはずです。星の動きは夜空の場所によって違いますが、それを辿ってみると時間 の経過を計ることができます。 このように、時計のない時代の人びとは、昼には太陽を夜は星を見ることで大凡の時刻を把握していたのです。 それからもう一つ、季節によって見られる星座が異なることもよく知られています。星空は、大自然のカレンダ ーでもあるのです。春・夏・秋・冬それぞれの季節を代表する星座が、重要な役割をもっていたことが理解でき るでしょう。

北の空をめぐる星の動き

【 星空のコンパス 】

【 星に名前をつける 】

|

★ 日本で生まれた星名 ★

|

夜空の星というと、すぐに思い浮かべるのは夏のさそり座や冬のオリオン座、それに北の空にある北極星とそ

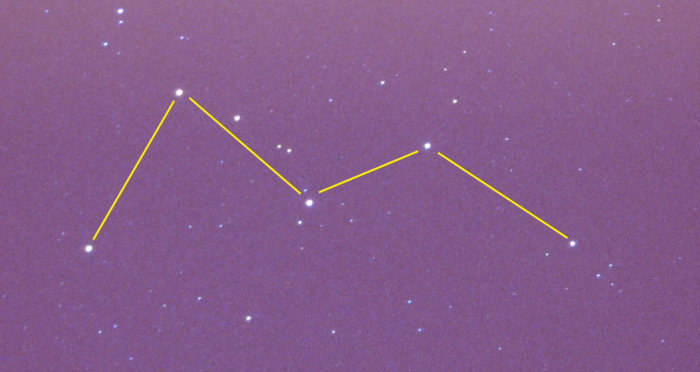

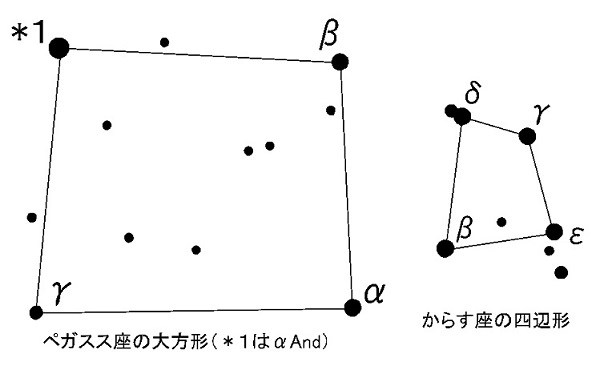

れを廻るおおぐま座、カシオペア座などが代表的な星々で、これらは西洋で生まれた星座です。 日本では、中国から伝わった二十八宿などの星が政や信仰で使われてきましたが、庶民の間では江戸時代から 明治、大正、昭和の時代にかけて、たくさんの星の呼称が発生しています。いわゆる西洋の星座は、夜空を88の 区画に分けていますが、日本の星名は全く異なる発想から生まれており、よく似た事例を含めると大凡1000種類 は下らないと考えられます。なぜ、これほど多くの呼称があるのでしょう? それは、日本のさまざまな地域で、 たくさんの人びとが勝手に自由な名前を付けた結果といえるでしょう。したがって、日本の星名では一つの星 (あるいは星群)が、いくつもの呼称を有しているのが一般的です。なかには、日本の各地で共有された星名も ありますが、多くは命名された場所やその周辺地域だけで使われてきました。そして、何よりも重要なことは星 名が親から子へ、あるいは高齢者から若者へと口伝えで受け継がれてきたことです。 星座別にみると、オリオン座の三つ星とその周辺の星、おうし座のプレアデス星団では、各地で多くの呼称が 記録されています。つまり、これら二つの星々は地域にかかわりなくより多くの人びとが注目し、利用してきた ことを示しています。

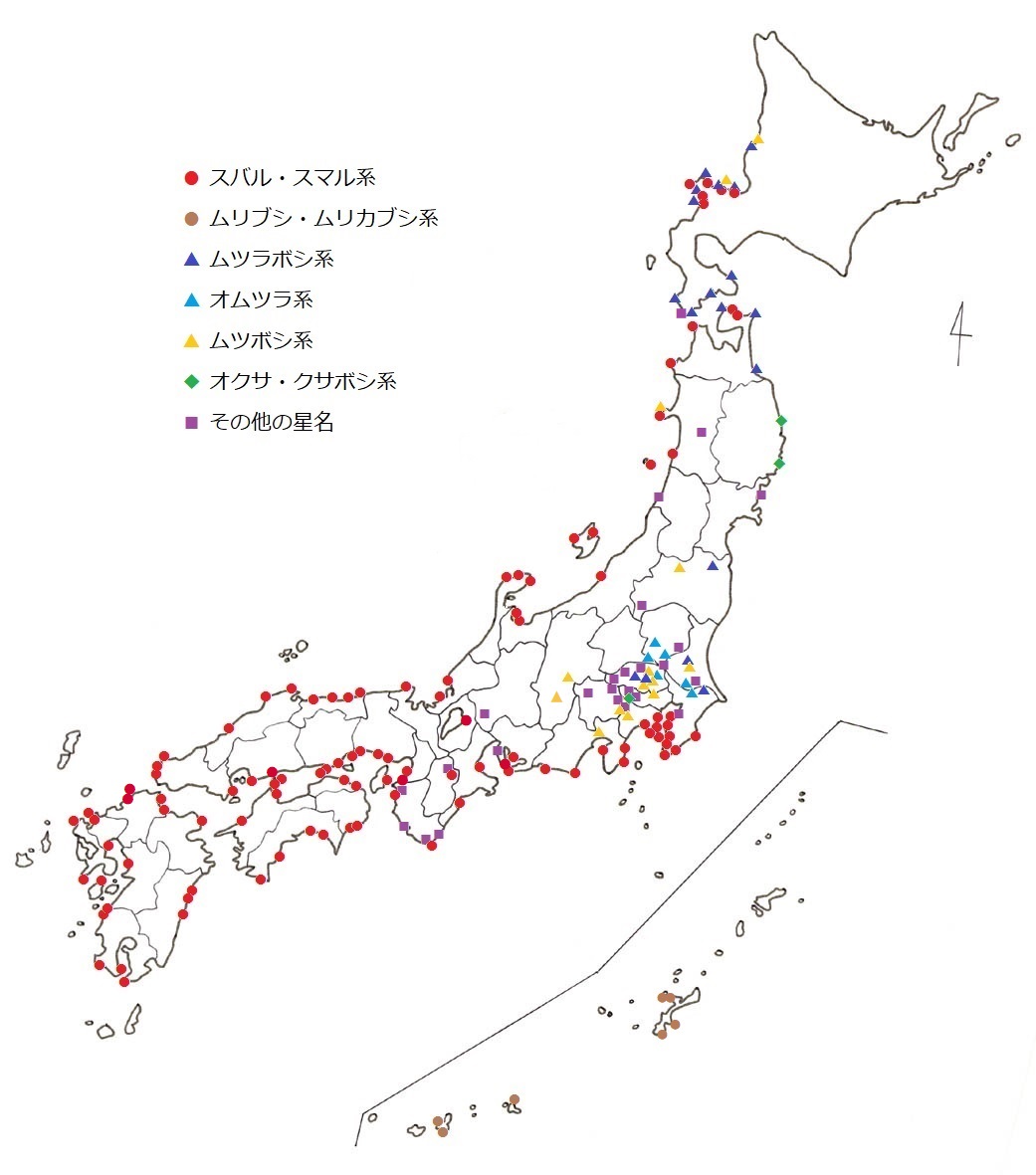

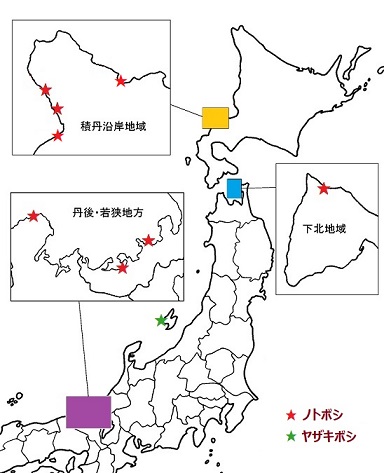

これまで、全国で調査した星の記録から、おうし座のプレアデス星団について代表的な呼称の分布を地図にま とめてみました。同じ星でも、地域によって異なる状況がよく理解できると思います。

★ 日本の星名の特性 ★

|