月 の 民 俗

|

▼月の動きと暮らし

|

月は地球にいちばん近い天体であり、太陽とともにさまざまな影響を及ぼしています。今は「月あかり」の大

切さもすっかり忘れられた時代ですが、どのような環境においても、月のある景観は郷愁を感じさせてくれる存

在といえます。 月の動きは楕円運動であり、平均で約29.53日の周期で朔望を繰り返します。いわゆる「満ち欠け」のことで、 神話に登場するツクヨミノ命は夜の世界を治める神とされていました。ところで、旧暦として使われた明治5年 までの暦は、基本的に月の朔望をもとに作られており、朔(新月)が1日、望(満月)は15日という具合に、月 の形で日を読むことができました。一定のルールで閏月を入れるという約束事はあったものの、当時の暮らしは ほぼ朔望周期によって支えられていたのです。 明治の改暦以降は、太陽暦を基にしたカレンダーが使われるようになり、人びとは大きな戸惑いを感じたこと でしょう。その理由は、月の位相の変化と日付の相関性が崩れてしまったことにあります。農事暦の管理だけで なく、特に季節の節目に行われる行事や祭礼にも大きな影響を与えたのです。こうした混乱は、その後も長い間 民俗的な暮らしのリズムを乱す要因となってきました。それでも、夜空の月を眺めて大自然の神秘な姿に心うた れる状況は、いつの時代も変わりません。たとえ生活のリズムが太陽中心に変化しても、わたしたちの暮らしに は、月の影響が多分に残されているのです。

|

|

|

|---|---|

|

|

月の表情と風景 〈左〉九日の月/〈右上〉夜明けの望月/〈右下〉二十六夜の月

|

▼月をめぐる信仰

|

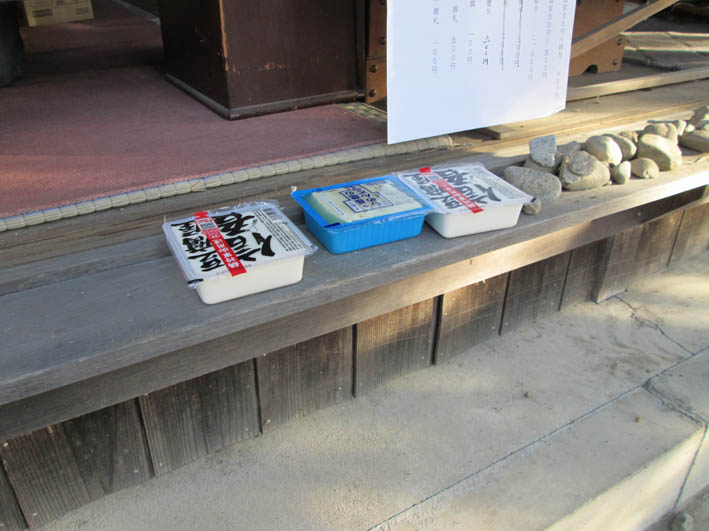

【 三日月の信仰 】 夕空に三日月がかかる風景は、季節や場所を問わずわたしたちの心を癒してくれます。そのような状況で、昔 の人びとが三日月に手を合わせた心情も理解できるような気がします。そうした信仰の背景と考えられるものに、 三日月神社や三日月不動尊などが知られています。これまでに判明しているのは、関東の栃木県や茨城県などを 中心に、東北地方を含めて16ヵ所に及びます。分布は局所的ですが、地域によって特徴的な習俗を認めることが できます。 例えば、一般的な三日月に豆腐を供える事例以外に、栃木県や奈良県などでは三日月形の餅を作る地域が少な からずあります。特に栃木県の場合、月の餅とともに日の餅や星の餅を作って家内の主な神々に供えていました。 また、三日月を祀って供養するための「三日月塔」も関東や福島県などで確認されています。

|

|

|

|---|---|

|

|

三日月の習俗 〈左〉三日月神社の祭礼/〈右上〉三日月豆腐 〈右下〉三日月餅と日の餅

|

|

【 月待の信仰 】 旧暦(太陰太陽暦)では、基本的に15日が望の月になります。これが中秋(旧暦の八月十五日)のとき、いわ ゆる「十五夜」の行事となるわけですが、必ずしも満月とは限りません。一般に「月見」と称される十五夜や十 三夜は、基本的に特定の時節に見られる月が対象ですが、旧暦で月ごとの特定日に出現する月を拝するのが月待 の信仰です。 月の出は、一定範囲の割合で日々遅くなりますが、かつては「月待」と称し、日毎に遅くなる月の出を待つ行 事がありました。このうち二十三夜(旧暦23日の月)は全国で行われ、よく知られています。ほかにも十九夜待 や二十二夜待、二十六夜待など地域によってさまざまな行事がみられ、現在も月の信仰行事として継承されてい る事例がみられます。個人的な信仰は別にして、地区毎に実施される場合は月待講が組織され、教義に基づいた 主尊を祀ることになります。二十三夜では勢至菩薩が、十九夜や二十二夜では如意輪観音がその対象です。ただ し、地域によっては女人講として安産祈願を主とする取組などがあり、宗教との深いかかわりが認められます。 行事の一例として、長野県伊那市では旧暦の7月22日に「二十二夜尊祭」として地区の祭りが継承されていま す。かつては夜遅くまで月の出を待ち、いよいよ月が昇ると懸命に月を拝しながら願掛けをする人もいましたが、 今ではそういう人の姿はほとんど見かけません。

〈左〉高遠の二夜尊祭 /〈右〉常円寺の二夜尊祭 ところで、古くからある道や辻、社寺の境内などでさまざまな石造物を見かけますが、関東地方では「二十三 夜」を始めとして[十九夜」や「二十二夜」、「二十六夜」などの文字を刻んだ石が多いことに気付きます。こ れらは、いわゆる月待塔と呼ばれる供養塔の一種で、近世以降に隆盛した月待信仰の名残です。しかし、分布状 況には偏りがあり、東日本に多く西日本は少ない傾向を示しています。なお、二十三夜の石塔では、中世に「月 待板碑」が造られ、その後いくつかのタイプの供養塔を経て近世以降に多様な供養塔が数多く造立されるという 経過を辿りました。こうした現象は、二十三夜講やさまざまな月待祈願と密接な関係にあるといえるでしょう。

〈左〉二十三夜堂 (茨城県) /〈右〉二十二夜塔(愛知県)

|

▼月をめぐる伝承

| 月に関しては、昔から多くの伝承があります。月の位相や光り方、それに星との接近や月食など実に多様です。 それだけ、人びとの暮らしに影響を及ぼし、注目される存在であったといえます。このうち、身近な二つの現象 にかかわる伝承を取り上げてみましょう。 |

| ◎「月の民俗」にもどる◎ |