タナバタの星空

2020/03/25

|

☆ 二 つ の 星中国で、星合い説話が漢代に一般化していたことはすでに記しました。今では七夕といえば織女・牽牛の物語が紹介される ほどよく知られていますが、いうまでもなく、織女はこと座のベガ、牽牛はわし座のアルタイルのことです。天の川をはさんで 輝く二星は、タナバタ(旧暦7月7日)の夜空を飾るにふさわしい星たちです。それにしても、なぜこの二星がタナバタの星となったのでしょうか。中国古来の星座は「二十八宿」と呼ばれるものですが、 これは太陽の通り道である黄道付近を28の区域に分け、それぞれの星座に距星[きょせい]を定めて、日月や惑星の位置を測る のに利用されました。実はこの二十八宿に女宿と牛宿というのがあり、織女と女宿、牽牛と牛宿の関係がさまざまに論じられて きたのです。明解な説は示されていませんが、本来の牽牛は牛宿(やぎ座β星)であり、その後「河鼓」と呼ばれていたわし座 のアルタイルにも同じ牽牛の名が付されたという点、また織女と牽牛はそれぞれ異なる発生起源をもつという二つの点について 重要な指摘があります〔『中国の星座の歴史』文0129〕。さらに、インドの二十八宿では牛宿、女宿、虚宿が中国のものとは 異なる星を対象としており、特に牛宿がこと座の三星であったという指摘は興味深いものがあります〔『宿曜経の研究』文0378〕。 星合い説話の影響は、日本の星の名や伝承にも表れていますが、外来の信仰・習俗が民間信仰の領域でもいかに深く浸透して いたかを裏づけるものといえるでしょう。地域によっては、天空の二星をタナバタの日に降臨する神と重ね合わせたような伝承も みられ、星名においても類似の発想を認めることができます。

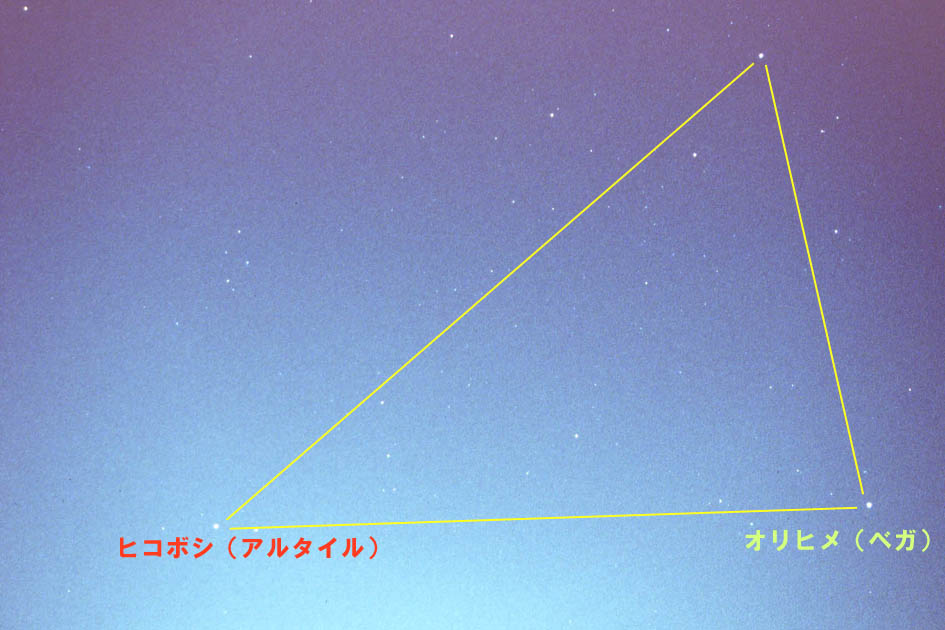

夏の大三角形

|

☆ 星の伝承民間行事としてのタナバタは、江戸を代表とする都市部と農山村地域とで異なる展開がみられます。そこには、いわゆる 七夕説話の影響が深くかかわっており、後者の場合は在来のタナバタ行事に星合の要素が組み込まれたのは比較的新しい 時代ではないかと考えられます。したがって、純粋な民間伝承としてベガ(こと座)とアルタイル(わし座)を捉えた事例は 意外と少ないようです。これまでの聞き取りによって記録された星の名も、七夕説話由来の呼称がほとんどです。

|