タナバタの習俗

2022/03/25

|

民間のタナバタ行事にみられるさまざまな要素は、それぞれの地域に根差した習俗として、どのような象で現れて

いるのでしょうか。主な要素別に整理してみました。なお、伝承事例等に付記した地名は、調査当時の自治体名を示

しています。《 竹の習俗 》日本で七夕といえば、まず思い浮かべるのが笹飾りです。ただし、竹を立てない七夕も各地にありますので、なく てはならぬ存在とは言えないようです。それでも、日本の七夕における竹の重要性は、歴史的な背景を紐解くうえで 欠かすことはできません。このような竹の由来を考えるにあたっては、二つの側面を想定する必要があります。ひと つは、平安期からの乞巧奠の流れ、そしてもうひとつは古来の神祭に連なる信仰です。これらが複雑に絡み合いなが ら、今日見られる笹飾りの姿へと変化を遂げてきたとみてよいでしょう。さて、乞巧奠における竹の存在を示す史料は、中世以降にその定着化を確認できます。『太平記』には、鎌倉末期 の乞巧奠の記述があり、「七月七日今夜は牽牛・織女の二星、烏鵲橋を渡して、一年の懐抱を解夜なれば、宮人の風 俗竹竿に願糸を懸け」(博文館編集局校訂、1906)とみえます。また、室町時代の有職故実を記したとされる『公事 根源』にも、「庭上にふみをおきてさほのはしに五色のいとをかけて一事をいのるに」とあって、いずれも竿に糸を 懸けていたことが分かります。平安期の『空穂物語』では、七夕の記述に「よきけづりさほわたして」とありますが、 そこに糸を懸けたわけではなく、竿の正体も不明です。さらに平安期の乞巧奠を記録した『雲圖抄』の絵に竹の描写 はなく、『知信記』の天承二年乞巧奠の絵でも、高机の上に五色の糸が置かれているだけです。したがって、乞巧奠 で竹が利用されるようになったのは鎌倉時代であろうと思われます。 近世に入ると、乞巧奠由来の七夕行事は多面的な様相をみせ、竹の利用にも変化が生じてきます。たとえば、『和 漢三才圖會』の乞巧奠を描いた絵には、二本の笹竹を立て、その間を五色の糸で結んでいるほか、『禁中近代年中行 事』では、枝付きの長竹を二間四方に四本立て、そこに小縄を引いて五色の絹糸をかけると記されています。また、 江戸庶民の七夕祭りは、各家の屋上に短冊竹を立てていた様子が歳時記や日記、随筆、浮世絵などに散見されます。 そこで注目したいのは、『禁中近代年中行事』で示された四方の竹です。この場合は単なる乞巧奠の竹に止まらず、 神の依代としての役割を併せもっていたのではないかと推察されるのです。 社殿のない場所での神事では、通常降神や昇神の場として神籬[ひもろぎ]を設えますが、その神聖な斎庭[ゆに わ]を他の空間と区別(保護)するため、四方に竹を立て注連縄を巡らせます。こうした忌竹にしろ正月に飾る門松 の竹にしろ、古来より竹は神聖な植物として扱われてきました。日本の乞巧奠は、時代の変遷とともに神祭的な要素 を帯びてきたようです。 それでは、もう一方の側面である精霊信仰における竹の存在について考えてみましょう。盆行事では、盆棚を設え て精霊を迎え入れるところが各地にありますが、そこでは竹を立てる光景がよくみられます。竹と精霊の関係では、 高竿灯籠という習俗が栃木県北部などに現存し、その起源は少なくとも鎌倉時代に遡ります。『明月記』の寛喜二年 七月十四日の章に「近年民家今夜立長竿」とあるのがそれで、こちらは乞巧奠の竹よりも古い時代から民間で行われ てきた習俗と思われます。この盆の竹が、七日の節供にも使われるようになり、長い歴史のなかで二つの側面を持つ に至ったのでしょう。おそらく、農村部などでタナバタに立てられた竹の多くは、盆の精霊を迎える竹と共通した意 味合いを含んだものであり、一部の地域においてはこの時季に訪れる神の依代であったかもしれません。 ところで、事例は少ないものの、タナバタに綱を張る地域がいくつか知られています。たとえば、熊本県の芦北町 を中心とする地域では、ムラ境や川などに長い綱を張ります。綱にはシメを垂らすほかに、タマゴやホテと呼ばれる もの、それに人形などを下げます〔『七夕の綱張り行事』文0117〕。この地域では、かつて多くの集落で行われてい ましたが、ほとんどが廃れました。その後数ヵ所で復活し、2015年の調査では綱に垂らす作りものの内容にかなりの 変化が生じています。『和訓の栞』巻十四では、信州松本地方の七夕風俗にふれ、家々や路に縄を張りめぐらして木 の人形に紙衣を着せてつり置く様子が記されています。いずれも、基本的には盆行事の始まりとしてタナバタの時期 に行われた禊祓の習俗の一部と考えられ、綱や縄を張るのは、各地でみられる「道切り」がその基盤にあることを窺 わせます。

〈左〉神聖な斎庭を画す四方の竹 / 〈右〉奈良県北部の道切り

タナバタの竹にまつわる習俗としては、岐阜県岐阜市でめずらしい行事が行われていました。当地では、タナバタ

竹の飾りつけにあたって近所の子どもたちが手伝う習わしがあり、行事が終わると竹の枝を小さく切って手伝ってく

れた子どもたちに分けてやったのです。この笹の葉を家に飾っておくと、その家には雷が落ちないともいわれていま

す。

タナバタ行事後の竹の処理

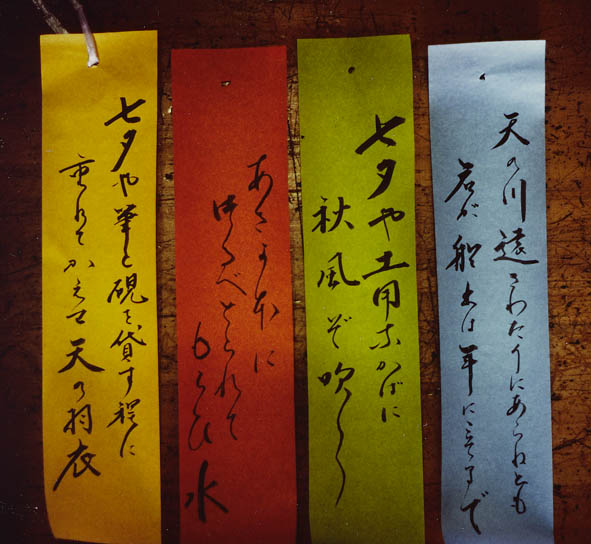

《 短冊の習俗 》笹竹に散りばめられた短冊は、七夕の代名詞となっていますが、この短冊をめぐってさまざまな習俗があることは、 あまり知られていません。五色の短冊、そして願い事を託す短冊など、このような習俗は一体どこからきているので しょうか。その始まりを遡ると、どうやら平安期の七夕行事に辿り着くようです。この時代の乞巧奠を記述した史料をみると、楸[ひさぎ]葉がしばしば登場します。『雲圖抄』の絵では、「針差 楸葉」とあり、『知信記』にも机上に楸葉を敷いて、そこに五色の糸や蓮を置く様が描かれています。また、『江家 次第』の乞巧奠事で、やはり机に「置楸葉一枚」とみられることから、楸葉は七夕行事における重要な供物のひとつ であったようです。楸は、キササゲ(中国原産)あるいはアカメガシワとされていますが、乞巧奠における楸葉はキ ササゲの葉とみられます。 そして、もうひとつの焦点となるのが、梶(クワ科のカジノキ)の葉です。こちらは、平安中期の和歌からみえ始 め、室町時代になると『看聞日記』に「應永廿四年七月七日、七夕梶葉法楽」の記述があり、『年中恒例記』には 「梶葉に七夕の歌七首あそばさるる也」とあって、梶葉と七夕歌が確実に結びついていきます。その一方で、中世の 乞巧奠に楸葉の記述は認められなくなり、梶葉にしたためた歌を星に手向けることが主流となりました。 近世以降は、宮中や幕府だけでなく神社や民間においても穀(梶のこと)葉に歌を書いて供えるようになり、『日 次紀事』には京の市中で七月六日に穀葉が売られていた様子が記されています。さらに、同史料の「(公事)和歌御 會」の章では、地下人が短冊あるいは楸葉や穀葉に詩歌を書していた記述がみられます。江戸中期から後期の史料の 多くは、和歌を書く対象が梶葉から短冊へと変化していますが、『幕朝年中行事歌合』をみると「さゝ竹に願の糸を かけ、短冊などにものかきて星に備へ」とあるように、幕朝関係の七夕行事では願の糸と短冊は一体化していません。 さて、江戸中期頃から登場する短冊は、梶や楸、楮などの植物の葉といっしょに利用されていますので、始まりは おそらく木や竹の札であったと推察されます。その後幕朝の七夕行事が民間へと波及するのに伴い、短冊に直接願い を書く風潮が高まったとみてよいでしょう。それは、五色の糸から五色の短冊へと願いを託す対象が変化したことを 意味します。そこで、思いあたるのが楸葉の存在です。平安期における願の糸との深いかかわりから、近世では詩歌 短冊の一部をなし、最終的に願いの短冊へと繋がっていったのです。ただし、梶葉が万葉集の七夕歌にみられる「楫」 から引き出されたのに対し、楸葉がどのような経緯で乞巧奠と結ばれたかは明らかになっていません。

〈左〉竹に吊るされた短冊 /〈右〉短冊に綴られた和歌

歴史的な背景を概観したところで、民俗的な観点から短冊の習俗をみてみましょう。まず、タナバタ行事が終わっ

たあとの短冊の扱い方については、一部の地域で特別な伝承がのこされています。たとえば、魔除けと称して戸口に

貼ったり、軒下に吊るすなどの事例があります。

竹のタナバタ馬〈茨城県筑波郡〉

関東以外では、熊本県の天草地方(牛深)で行われていたタナバタ行事に、興味深い習俗がみられます。ここでは、

毎年8月6日に通常のタナバタ竹を庭に立てますが、さらにその両側にも小さな竹を2本立てていました。これらの

竹には、それぞれ短冊やヤッコサン、折り紙の船などを和紙で作った紙縒りで取り付けます。竹の下には台を置き、

豆などの供えものをしました。そして夜になると、子どもたちは別に用意しておいた短冊などを持って他所の家を訪

ね、小さな竹のほうに短冊や飾りものを結わい付けながら何軒も巡り歩きました。一方、子どもたちを迎える各家庭

では、供えものと同じ豆類やお菓子などを用意しておき、訪ねてくる子どもたちに配っていたのです。

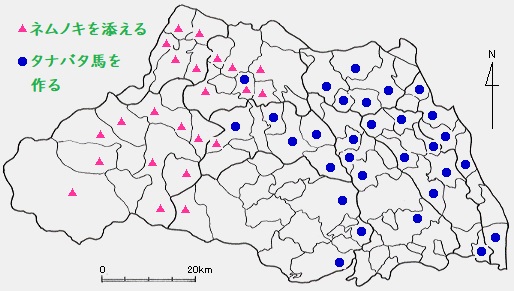

《 ネムノキの習俗 》日本のタナバタには、眠り流しの行事が深くかかわっています。よく知られた東北地方の盛大な夏祭りの多くは、 元来が祓の形代(人形など)を流す行事であり、睡魔を払う行事として発展したものといわれています。タナバタの日 に行われる水浴をはじめとして、各地にさまざまな習俗が伝わっています。ここにとり上げたネムノキ(マメ科の小高木)も、そうした眠り流しの行事に関連する植物の一種で、特に関東地方 の一部では、タナバタの竹といっしょにネムノキの枝を立てる(あるいは添える)ところがあります。この葉で眼を こすりながら顔を洗うことで、睡魔を払うことができると信じられてきたのです。 埼玉県内では、西部の山間域から北部にかけて分布していますが、その多くは前日の6日に飾り、タナバタ当日の 朝早くネムノキの葉を使って顔を洗いながら「ネムッタは遠くへ流れろ」などと唱えていたようです。では、なぜそ のような行動をとっていたのでしょうか。各地の伝承では、睡魔を払う以外にも以下のような理由を挙げています。 ◇眼がわるくならないように ◇病気にならないように ◇朝寝坊をしないように いずれも、日々の暮らしに密着した願望と言えるでしょう。 さて、青森県の津軽地方といえばネプタ行事の多い地域ですが、日本海沿岸の鰺ヶ沢町には特徴的なネムノキの習 俗がみられます。それは8月7日のタナバタの夜、ネムノキの葉を枕の下に入れるとよく眠れるようになるというの です。しかも、自分で入れるのではなく、誰かがそっと入れておくのがよいそうです。ネムノキが眠気を払うのでは なく、逆に眠りを呼び寄せるということなのでしょうか。実はこれに関して、文化年間の『奥州秋田風俗問状答』に、 七月六日の夜「麻がらを己れが年の數打て草のかづらにてからげ、枕の下へひしきて七日の朝とく川へ流すなり、こ れを眠り流しと云ふ」とあります。おそらく、鰺ヶ沢の事例も翌朝にネムノキの葉を水に流していたのかもしれませ ん。やはり、眠り流しの習俗と考えてよいでしょう。

花を咲かせるネムノキ

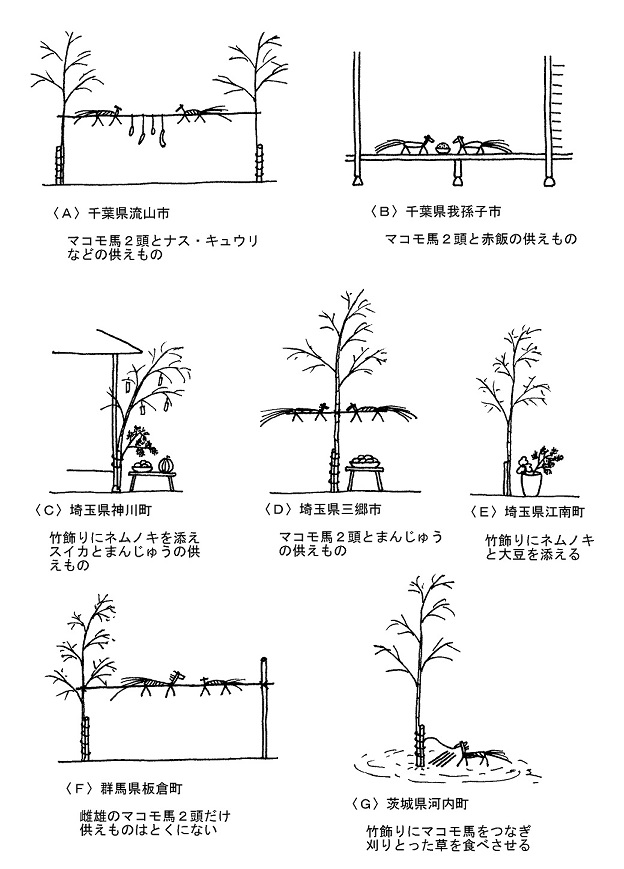

《 タナバタ馬の習俗 》タナバタに馬などを作る地域は、関東を中心に東北や新潟県、山梨県、それに北陸、東海、西日本などの一部にみ られます。宝暦年間(1761)の紀行とされる『房總志料』に、「夷隅の俗、星夕に藁にて牛馬の形を造り、戸上にか く、云牛郎、紅女をむかゆると」とあり、千葉県夷隅地方の七夕にまつわる牛と馬が紹介されています。また『奥州 白川風俗問状答』には、文政期と思われる星祭の記述があり、「又岩瀬郡に入候ては、藁にて牛を作り家の棟へ上げ 申候、是を七夕の牛と唱申候」と記されています。この場合は藁の牛だけですが、当時から七夕行事の際に作られて いたことが分かります。この時代は、農耕における牛の存在が大きかったことや二星説話の牽牛、牛郎などが影響し、 馬よりも牛とのかかわりが大きかったのかもしれません。しかし、聞きとり調査によれば現在各地で多くみられるのは馬のほうで、材料は主にマコモ(イネ科の多年草)を使 いますが、地域によってチガヤや麦藁、稲藁などが利用されました。馬は雌雄2頭を対にして作る事例が多くみられ、 一方を牛とする地域やもともと1頭だけの地域もありさまざまです。これらを系統的に分類し、七夕・盆行事に連な る「二馬系」とサエの神詣でを原形とする小正月予祝行事や道祖神詣でなどに連なる「一馬系」に大別する考え方が あります〔『わらうま』文0318〕。それによれば、タナバタ馬は雌雄2頭が標準の型となりますが、実際にはさなざ まな形態が混在しています。

〈左〉自生するマコモ / 〈右〉藁で作られたタナバタの馬

タナバタの牛馬がなぜ作られてきたのかは、未だ十分に解明されていません。盆行事の際に、さまざまな材料で作

られる牛馬の事例をみれば、精霊や祖霊を迎えたり送り出すという役割をもっていることは確かでしょう。その一方

で、この馬が「たなばた様(神)」を迎えるという伝承もあります。ただし、その正体は精霊であったり、農耕神で

あったり一様ではありません。なかには、外来行事の影響を受けて、牽牛・織女の二星をタナバタ様と称しているケ

ースも認められるのです。

埼玉県のタナバタ馬と設置の事例

このように、水やマコモなどを介して田の神信仰とのかかわりを示唆しつつ、一方では竹を立てない、あるいはタ

ナバタの竹とは別な場所にタナバタ馬を飾るなどの事例がみられます。おそらく、タナバタが盆行事の始まりと位置

付けられているのでしょう。木更津市では「タナバタのマコモ馬にご先祖様が乗ってやって来る」と明確に伝承され

ているほか、茨城県取手市などの事例では、タナバタ馬とは別に小さなマコモの馬を作り、先祖を迎えるために仏前

へ供えるとしています。

埼玉県におけるタナバタ馬とネムノキに関する習俗の分布図 《 タナバタの人形と習俗 》長野県の松本市およびその周辺の一部地域では、タナバタ行事のなかで人形を飾る習俗がみられます。『塩尻』や 『和訓栞』には、近世中期頃における信州松本の七夕の風俗として、家々の軒や路に縄を張り、そこに木の人形に紙 衣を着せて吊っていた様子が記されています。これらは一般に七夕人形と呼ばれ、形態的に人がた形式、着物掛け形 式、紙雛形式、流し雛形式の四つのタイプが知られています。このうち現在も続いているのは、主に着物掛けと紙雛 の二種で、他の形式は次第に見られなくなっているようです。このような七夕人形は、どこから生まれたのでしょうか。『七夕人形の風物詩』〔文0315〕では、そのルーツを古 代の人形代に求めた上で、「江戸時代後期の城下町出土七夕人形は、松本地方の近世の人形代が、七夕人形へと大き く変遷していったことが考えられる非常に興味深い資料」としています。また、現在の七夕行事に関する松本市内の アンケート調査では、七夕人形を飾る目的として「子どもの成長」が最も多く、「虫干し」や「魔除け・厄除け」な ども記録されています〔文0315〕。こうした人びとの認識は、七夕人形が雛人形や五月人形と同じように、節供の祝 いとしての意味合いをもつことにかかわっているようです。多くは嫁の実家などから嫁ぎ先へ贈る習わしがあり、聞 きとり調査でも確認しています。これは現在も続いているようですが、人形を飾る慣習がない土地に嫁いだ場合はそ れも叶わず、淋しい思いをしたという話を聞いたことがありました。また、戦後の物資が乏しかった時代には、段ボ ール紙で人形(着物掛け式)を作って贈ったこともあったそうです。松本市内では、毎年タナバタの時期(月遅れの 8月)に地域ぐるみで行事を開催しており、いわゆる観光型の七夕祭りとは一線を画した取り組みとして注目されま す。 ところで、七夕人形とは別に紙衣と呼ばれる一群があります。人形というよりは、文字通り紙(和紙や色紙など) で作られる着物のことで、竿やタナバタの竹に吊るすのが一般的です。かつては全国的に行われていたようで、聞き とり調査では宮城県、栃木県、埼玉県、京都府、兵庫県、岡山県、福岡県などで記録しています。 このうち、福岡県宗像市の大島に伝わる紙衣は、色紙を二枚重ねにして鋏を入れ、肩の部分だけを一部折り返した 簡素な作りで、通常の短冊と同じように願い事を書いて竹に吊るしていたようです。単なる紙衣ではなく、織女と牽 牛に見立てた七夕の紙人形として扱われていたものでしょう。地元の人の話では、この紙衣とは別にかつて色紙を折 って作る男女のタナバタ(衣)もあったそうで、90歳以上の女性であればこの折り方を覚えているかもしれないとい うことでした。なお、前者の紙人形タイプのものは、この島の宗像大社中津宮(世界遺産の一部で、湍津姫神を祀る) で行われる七夕祭において、織女社(宮)の前に設えられた祭壇の竹にも吊るされていました。大正から昭和に生き た俳人杉田久女もこの中津宮を訪れて、「星の衣 吊るすもあわれ 島の娘ら」と詠んでいます。 こうした紙衣の原形は、近世に行われていた貸し小袖の習俗とされています〔『七夕の紙衣と人形』文0116〕。た とえば、『越後長岡領風俗問状答』に七月七日星祭の事として「小袖などするもあれど、一様ならず」とあり、『備 後浦崎村風俗問状答』では、七月六日夕に「男女の着物脇指扇子はな紙等を出し置申者も御座候」と記されています。 さらに『天草風俗問状答』の「女子は紙にて衣をぬい、苧をつむぎて奉る」という記述からは、実際に紙の衣を縫っ て供えていたことが分かります。これらは、いずれも文化・文政年間の様子ですが、『宗長手記』大永六(1526)年 七月に「七夕に法衣かし奉るとて」とみえるのは、法衣という特殊性はあるものの、後の貸し小袖につながっている のではないかと思われます。 タナバタに着物を飾る、あるいは供える行為は各地で知られており、埼玉県においても一部地域でその名残を記録 しています。それは、秩父郡小鹿野町で、かつてタナバタの日に裁縫が上手になるように自分で仕立てた着物を軒先 に飾っていたということです。同県の資料〔『埼玉民俗第2号』文0411〕によれば、他にも秩父郡吉田町(現秩父市) や東秩父村、入間郡越生町などで貸し小袖と思われる報告がみられるので、少なくとも明治時代までは一般に継承さ れていた習俗と推察されます。

タナバタの人形と紙衣

〈左上〉松本市の七夕人形(着物掛け形式)/〈右上〉紙雛形式の七夕人形(横山好廣氏撮影) 《 タナバタと祇園信仰 》京都の八坂神社(もと祇園社)の祇園祭は、古都の夏を代表する祭礼としてよく知られていますが、もとは「牛頭 天王」を祀る信仰に根差したもので、疫病退散を大きな目的としています。この信仰が各地に伝わり、「天王さま」 と称して定着していることは周知のとおりです。明治時代の神仏分離政策によって、祇園社の牛頭天王は八坂神社の 祭神「素盞鳴命」に変わりました。現在、この神を祀るのは八坂神社のほかに八雲神社や須賀神社などがあり、いず れも夏に天王さまが行われています。さて、こうした祇園信仰が在来のタナバタ行事と習合した事例を、千葉県印西市にみることができます。同市の北 西部に位置する鹿黒地区では、毎年8月6日にいわゆるタナバタ竹(飾り)を作り、翌7日の早朝にかつては溜池で あった場所に立てます。この間、6日の夕刻から夜にかけて「オタチ」と呼ばれる木製の太刀を担いで地区内を巡り、 疫病や悪霊の退散を祈念するのです。このオタチは、各地の天王さまなどで巡行する神剣のような役割を担ったもの と考えられます。 それでは、行事の詳細について、地元古老からの聞き取りと巡回に同行した取材記録をもとに整理してみましょう。

〈左〉八幡神社境内における準備 / 〈右〉天王さまの神剣(埼玉県所沢市)

◇ 行事の運営と担い手

地区内を巡回するようす

すでに紹介したマコモ馬の習俗からも分かるように、旧盆(8月15日)を控えたこの時期に行われるタナバタ行事 は、祖霊信仰を介して盆行事との深いかかわりがみられます。鹿黒においては、さらに祇園信仰が習合した形態を示 していることになります。

《 天伯社の七夕行事 》木曽山脈と赤石山脈にはさまれた信州伊那谷には、「さんよりこより」と呼ばれるタナバタ行事が伝承されていま す。現在は新暦の8月7日に実施されますが、もとは旧暦7月7日に行われていたものでしょう。ただし、本来は伊 那市美篶の川手地区と同市富県桜井地区の二つの天伯社に伝わる三峰川の洪水を鎮めるための神事であり、その祭神 である棚機姫命(あるいは瀬織津姫命)との関係から、後に地域の水神信仰やタナバタ行事と習合したものと考えら れます。川手地区天伯社の縁起によれば、室町時代の大洪水によって三峰川上流、藤沢川の片倉に祀られた天伯様が流され て桜井片倉の平岩潭に入り、さらに流れて川手裏の川原に止まりました。洪水が鎮まると桜井の人びとは川手で天伯 様を迎え奉り、そこから桜井まで送って行ったと言われています。こうして毎年七月六日、七日を祭日と定めて天伯 様を送り迎えすることになったようです〔『みすず』文0326〕。なお、『長野懸町村誌(南信篇)』〔長野懸、1936〕 によると、かつて旧美篶村には村社である天伯社(西部)のほかにも南西部や北部地区に三つの天伯社(祭神はすべ て棚機姫命で雑社の扱い)が存在していたことが分かります。 この祭事の核心は、それぞれの天伯社で行われる神事と川手の御神体(幣束)が乗る神輿の渡御(川渡り)であり、 各神事の後には子どもたちが持ち寄ったタナバタの笹飾りで菅笠を被った二人の男(鬼あるいは賽の神といわれる) を打つ儀礼習俗がみられます。このとき、円陣を組みながら唱えるのが「さんよりこより」で、これが祭事の俗称と して定着したものです。同じ伊那地方には、箕輪町の「おさんやり」行事があり、南部の遠山郷では幣束をサンヨリ と呼ぶなど、この言葉はさまざまな場面で使われているものの、意味の解釈をめぐってはいくつかの説があります。 タナバタとの関連では、地元の伝承として三峰川を天の川に見立て、神輿の渡御は男神(牽牛)が川を越えて女神 (織姫)に逢いに行く様子を表していると聞きました。タナバタや水神などと縁深い天伯社の祭神からすれば、これ は無理からぬ思いかもしれません。しかし、残念ながら二つの天伯社には男神(牽牛)に相当する祭神は見あたらな いため、どのような発想で語られるようになったのか気になるところです。いずれにしても、この伝承は民俗の都市 化に伴う現象の一環ではないかと推察されます。おそらく、旧来からこの地域で行われたタナバタは虫送りや精霊送 りなどと習合していた行事とみられ、さらに神輿の渡御という天伯社儀礼との一体的な運営によって外来の二星説話 が付加されるに至ったものと理解できます。

さんよりこよりの主要な儀礼 《 タナバタと虫送り 》虫送りは日本各地に見られる行事ですが、田の虫送りと称して6月に行う地域が多いようです。なかには7月や8 月に実施され、旧暦7月7日のタナバタに行われる事例も少なくありません。このうち、関東地方では◎旧暦7月7日に藁で作った人形を竹の棒に取り付け、子どもたちはこの人形を持って鉦を叩きながら村中を練り歩 いた後、隣村との境界に人形を立てる(千葉県神崎町) ◎毎年7月1日から7日まではナナハンゲが行われ、各家では収穫後の小麦のカラを使って藁人形を作って燃やすが、 そのとき子どもたちが集まり、棒で人形を叩いては次の家へと回って歩いた(群馬県尾島町) など、いずれも「人形送り」の形態をもつ虫送り行事と考えられます。本来は旧暦7月から8月に行われるもので、 茨城県では「大助人形」とか「鹿島人形」「わら人形」などとも呼ばれます。田畑に害を及ぼす虫や疫病を人形に託 して送るのが目的とされています。 ところで、虫送りにはタナバタのように飾り付けをした笹竹がよく登場します。たとえば、奈良県奈良市の下狭川 地区では、かつて「タノムシオクリ」と呼ばれる行事がありました。この時の行列について、「小供ハ竹ノ笹ニ短冊 ヲ吊シタルモノヲ持チ大人ハ太鼓・鐘ヲ鳴ラシ」と記録されています〔『狭川村風俗誌』、1916〕。類似の虫送りが 現在も継続されている事例(福井県や岐阜県など)を踏まえると、神聖な竹に秘められた呪力というものを改めて感 じとることができます。天伯社の「さんよりこより」の虫送りも、笹竹に災厄を払う力があると信じられていたよう です。それでは、虫送りの竹の飾りは果たしてタナバタの笹飾りと同じなのでしょうか。その一つの手掛かりとなる 事例が、埼玉県の山間の集落にのこされていました。 秩父郡皆野町上日野沢の立沢地区では、現在8月16日に地区総出の虫送りが行われます。かつては8月17日に、さ らに古くは旧暦7月17日に実施され、精霊送りと虫送りが習合した形態を有しています。同じような行事は同町の他 の地区にもあり、立沢の場合は高さ約7㍍の大きな梵天(大旗)3本が集落内を練り歩くのが大きな特徴です。一見 したところ、タナバタとは無縁の雰囲気を感じますが、実は大きな梵天には重要な意味が隠されていたのです。 梵天の構造は、長い竹竿の先に新しい真竹を継ぎ足し、先端には幣束を取り付けます。その下に同じ真竹を割いて 丸めた輪を吊るしますが、現地での取材によってそこにタナバタの笹飾りが取り付けられていることを確認しました。 地元の人たちも、毎年タナバタで作った飾りを保管しておくのが習わしになっていると言いますが、その理由は伝承 されていませんでした。 タナバタの飾りと虫送りの関係については、『皆野町誌 資料編五民俗』〔皆野町誌編集委員会、1986〕に立沢に 近い門平地区の七夕の項で、「八月六日に七夕飾りをする。シンコは、枝を三本残して切り、これに短冊とのろせ (五色の紙を貼り合わせて作った旗)をつけ、テントウバシラにねむの枝と一緒に結いつける。-中略-七夕飾りは、 この日の夕方、のろせだけを残し、おびゃあ沢に流す。これは子供の仕事。残したのろせは、とっておいて、虫送り の旗として使う」と記述されています。また、立沢の虫送りについて記した資料〔『埼玉風土記』文0323〕にも「② 大旗、たなばた祭りの時の部落中の旗をとっておき、数本の大きな竹につけたもの。たなばたの紙は呪文がかかって いて、鳥獣類がよりつかない不思議な力を持っている。餓鬼旗と同じであるという」とあります。 この地域のタナバタは、竹にネムノキの枝を添える「眠り流し文化圏」として知られていますが、短冊とは異なる のろせと呼ばれる旗の存在も特徴のひとつと言えます。立沢地区の「たなばたの紙」というのは、おそらく門平のの ろせと同じ旗を指しているものと思われます。ただし、取材(2019年)で確認した限りにおいては、梵天(大旗)に は現代風のタナバタ飾りが一部見られただけで、伝統的な五色の旗は個別の竹に一枚ずつ取り付けられていました。 これらは餓鬼旗と称して8本用意され、梵天とともに集落を巡ります。 虫送りの最後には、巡回した竹や梵天、旗などを所定の場所に立てたり、川や沢に流したりしますが、こうした虫 送り場は集落あるいは村落の境界付近に多く見られます。いずれにしても、タナバタが盆を迎える準備の一環として 捉えられていた時代には、この時期に竹という植物を介して実施される行事の多くが、相互に何らかのかかわりをも っていたことでしょう。それこそが、日本のタナバタ習俗の本質であると言えるかもしれません。

皆野町立沢の虫送り行事 《 その他の習俗 》タナバタ送りの行事として、藁や麻がらなどで船を造る地域があります。聞きとり調査では、新潟県三島郡出雲崎 町の事例として、毎年7月7日にタナバタ船を作っていました。この船は小さな笹船で、中央にロウソクを1本だけ 立て、一族(先祖)の霊を送るため海に流したといわれます。隣接する富山県でも、魚津市北鬼江という地域のタナ バタは船の形をした神輿を作り、子どもたちが担いで街中を練り歩きます。さて、タナバタの日に家族あるいは子どもたちだけで食事をしながらタナバタを祝うところが各地にみられます。 かつて、宮城県には川原に小屋を作ったり年番の家(宿)に集まるなどして、子どもたちがタナバタを祝う風習があ りました〔『東北民俗資料集(一)』文0145〕。近年の聞きとりでは、タナバタ小屋の伝承は記録されていませんが、 その名残とみられる行事が塩竈市の桂島に伝わっています。ここでは、8月6日に立てた竹の下に供えものをし、さ らに別な座卓を用意して子どもたちが食事をしました。同様の事例は仙台市太白区や大崎市でも確認され、奈良県山 添村においては、子どもだけでなく家族が食事を行うことになっています。おそらく、こうした習俗は各地で行われ ていたものと考えられます。 もうひとつ、タナバタの日にみられる習俗として「水浴び」があります。まず、埼玉県小鹿野町では8月7日の朝 4時に起きて荒川へ行き、7回水浴びをしました。同県熊谷市でも7回水浴びをしたといい、茨城県守谷町のそれは、 子どもがタナバタ馬と一緒に水浴びをするというたいへんめずらしいものです。さらに、青森県鰺ヶ沢町では8月7 日に子どもたちが家で赤飯を食べてから海へ行って水浴びをし、それを7回繰り返したということです。 最後に、本来は別な時期に行われる行事がタナバタの日に実施されている事例をいくつか挙げてみます。 ①毎年7月7日の晩にメカイ(目籠)を柱に括り付ける。眼がたくさんあるので悪魔払いになる(山梨県小菅村) ②8月7日は庭に竹を立て、その先端に目笊をかけておく(千葉県南房総市) これらは、いわゆるコト八日の行事で本来は2月8日か12月8日に行われます。それが、なぜタナバタの時期なの かは不明ですが、コト八日とは別に敢えてタナバタにも目籠を掲げたとすれば、地域としてこの時期に魔除けの行事 を実施する必要があったのかもしれません。

《 タナバタの供えもの 》タナバタの日の供えものは、地域によりさまざまです。関東地方では千葉県、茨城県、埼玉県、群馬県、栃木県の 利根川流域において、小麦粉の饅頭やうどんが共通する要素となっています。これにキュウリやナス、スイカ、カボ チャ、トウモロコシなどの野菜類、季節の果物類などを加えるところもあり、一部の地域では米飯や赤飯、水などを 供える事例がみられます。実際には、饅頭単品を供えるところが多いわけですが、埼玉県では朝に饅頭を供え、昼ま たは夕方にうどんを供える事例が各地にあります。このタナバタ饅頭を供える地域は、タナバタ馬を飾る地域とほぼ 重なりますので、これは利根川流域(一部荒川流域も含めて)に共通する文化のひとつと考えられます。供え方をみると、ほとんどはタナバタ竹の下に棚を設え、そこに載せていますが、埼玉県所沢市では、大きな竹籠 を伏せ置き、その上に箕を載せてスイカやカボチャなどを供えます。また千葉県流山市の場合は、2頭のタナバタ馬 をのせた横渡の竹の中央にトウモロコシやナスなどを吊るします。このような供え方は、関東以外の各地でみられ、 その後の盆行事とのかかわりを示唆しています。埼玉県大滝村のタナバタで、「タナバタ様よく来てくれた。す饅頭 だ」と言って仏様に饅頭を供えたという事例は、まさに祖霊を迎える行事にほかなりません。

* 竹の本数やたて方、馬(あるいは牛)の飾り方

関東地方以外でタナバタの供えものを概観すると、夏の代表的な野菜類を供える事例が多く、調査では宮城県、長 野県、岐阜県、静岡県、京都府、大阪府、奈良県、岡山県、山口県、香川県、高知県で確認されています。また、作 りものとして団子を供えるところが徳島県や宮崎県でみられ、徳島県三好市の事例は、小麦粉を使った団子です。他 には長野県内の多様な事例として、タナバタ饅頭(松本市、塩尻市)、ほうとう(朝日村)、丸餅(宮田村)などが あり、岡山県では素麺が記録されました。

|

| ◆「はじめに」へもどる◆ |

| 日本のタナバタ | タナバタの伝承 | 各地のタナバタ行事 | タナバタの星空 |