十五夜の習俗

2020/01/25

| ||||||||||||||||||||||||||||

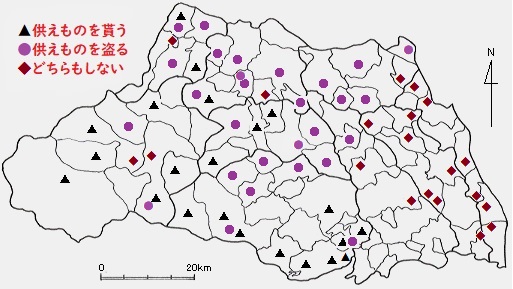

●●●十五夜の貰い歩きと盗み十五夜の供えものを子どもたちが貰い歩くという伝承は、ほぼ全国各地にあります。早いところでは大正時代に 途絶えてしまったようですが、地域によっては昭和の大戦後も細々と行われてきました。ただし、その形態は必ずしも一様では なく、家の人に見つからないように盗む場合もあれば、家の人が黙認するかたちで持って行く場合、さらには家の人に許可を 得てから持って行く場合など、さまざまなパターンがみられます。いずれにしても、このような習俗が地域の子どもたちによって 支えられていたことは、ほぼ共通した要素となっています。これに関連して、「十五夜の晩にはどこの畑の芋でも盗ってかまわない」とか「十五夜にはよその家の柿を盗んでもよい」 などの伝承が、やはり各地にのこされています。おそらく、月を豊穣や生殖などの根源的な対象とみた古来の考え方に基づく ものと考えられます。いずれにしても、このような「盗み」の行為がなぜ十五夜に行われるのか。今のところ、明確な答えは 示されていないようです。子どもたちが地区の家々を巡り歩く習俗は十五夜以外の行事でも行われていますので、多面的な アプローチが必要でしょう。 それでは、実際にどのような感覚でこの習俗が行われていたのか、関東地方を中心とした事例から整理してみました。

◇ 供えものをこっそりと盗って行く場合

◇ 声をかけて持って行く場合

埼玉県における「十五夜の盗み」に関する習俗の分布図同県内では、いわゆる団子突きの事例が多いようですが、南西部の畑作地域には「貰い歩き」が色濃く伝承されています。また、 東部の広い地域で、こうした習俗そのものが希薄であることも見てとれます。

十五夜の晩に供えものを盗るあるいは貰い歩くことは、社会的にその地域で半ば公認された行為であっただけに、子どもたちに

とっては待ち遠しい行事の一つとされていました。いずれの方法も、そこにはごちそうをたくさん集めたい、食べたいという願望が

あったことでしょう。盗られる(あるいは下げてもらう)側としても、供えものを失うことが翌年の豊作につながるという期待感を

抱いていました。各地の事例は、それを具体的な思惑として表現したものにほかなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||

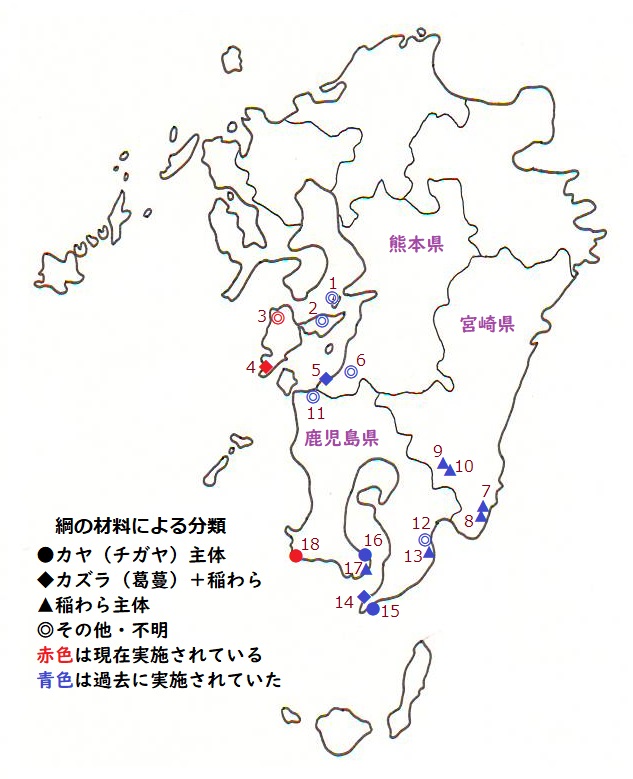

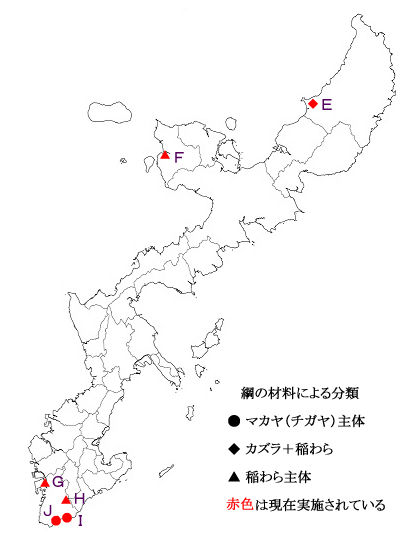

●●●十五夜と綱引き十五夜の晩に、地区を挙げて取り組まれてきた行事が九州中部から琉球諸島にかけて残されています。これは「十五夜綱引き」と 呼ばれ、かつては多くの地域で集落毎に行われていたようですが、十五夜行事の衰退や人口減少などによって急速に廃れていきました。 その後再開された地区もありますが、多くは「信仰」の復活よりも地域コミュニティの絆を強化する目的で取り組まれており、特に 子ども会の活動を主体とした事例が目立ちます。綱引きそのものは全国的な行事ですが、その開催時期は地域によりまちまちで、特に九州では小正月綱引、盆綱引、十五夜綱引という 三つの主要な文化圏によって構成されていることが知られています〔文0082〕。小正月も盆も本来は旧暦の15日ですから、これらは いずれも満月(あるいはそれに近い月齢)の夜に行われていたことが分かります。 また、沖縄諸島では主に6月のウマチー綱およびカシチー綱、7月盆綱、8月カチシー綱、十五夜綱などが知られ、このうち最も 多いのが6月カシチー綱です〔『沖縄の祭祀と信仰』文0364〕。十五夜に行われる綱引きは意外に少なく、しかもほとんどの事例が 南部の島尻地方に分布しているのが大きな特徴となっています。ただし、地域によっては十五夜だけでなく6月や7月盆などを含めて 二度、三度と綱引きを実施する場合があります。 さて、十五夜綱引きの習俗については、既に先学諸氏による多くの調査研究があり、周辺諸外国との比較研究も進んでいます。そこで、 当館では近年の実施状況を把握することを目的に2015年から聞き取り調査を行い、これまでに熊本県や宮崎県、鹿児島県、そして 沖縄県の一部地域について記録を得ることができました。ただ、既に数年前あるいは数十年前から実施されていない状態の事例が多く、 情報として断片的な内容に終始したことは否めません。調査地は以下のとおりです。

〈上〉九州地方の現況【2015-2018】

〈中〉沖縄県宮古島の現況【2017】

〈下〉沖縄本島の現況【2019】

聞き取り調査は、まず実施状況を確認した上で、綱の製作(作製日、材料、太さと長さなど)、綱の扱い方、綱引きの内容

(対戦主体、組み合わせ、回数、勝敗による年占、綱の処理など)、拝月の状況と供物、相撲の有無、その他の習俗等について

行いました。現在も継続されている地域では比較的詳細な情報が聞かれたものの、過去の記憶に頼らざるを得ない地域においては、

残念ながら断片的な記録に止まっています。

〈左〉与那原町綱曳資料館の展示 /〈右〉雄綱と雌綱を結合させるカナチ棒

| ||||||||||||||||||||||||||||

●●●十五夜の藁鉄砲十五夜あるいは十三夜の貰い歩きについては既に記しましたが、その際いわゆる「ワラデッポウ」を持って地面を叩きながら巡り歩く 地域があります。栃木県や茨城県の中南部を中心に群馬県の一部にも分布し、その他の地域では一般に旧暦10月10日のトウカンヤに 行われています。どのような経緯で十五夜行事と習合したかはよく分かりませんが、どちらも豊作祈願などを目的とした子どもたちの 貰い歩きという共通基盤があり、年によっては十五夜や十三夜の行事と実施日が近くなるなどの背景が考えられます。実際に、栃木県では 十三夜に限って行う事例が多く、おそらく習合は十三夜から始まって次第に十五夜へと拡大あるいは移行していったものと推測されます。もっとも、十五夜行事の中に取り込まれてしまったというわけではないようで、各地の伝承ではこの行為そのものに特別な呼称を 付しています。多くは「ボウジボウ」と称していますが、他にも「十五夜バッタリ」(栃木県那須烏山市)、「ワラマキブチ」(栃木県鹿沼市)、 「タワラボッチ」(栃木県佐野市)、「十五夜お月さん」(群馬県桐生市)などさまざまです。いずれにしても、藁や芋がらなどで作った ワラデッポウ(藁鉄砲)で地面を叩くことが基本動作であり、これによって地中に生息するモグラなどの生きものを封じて害を防ごうと いうものです。また、地面を叩くときに唱える文句があるのでいくつか紹介しましょう。 ・大麦小麦 サンカク畑の蕎麦あたれ 大豆に小豆もよくあたれ(茨城県、栃木県) ・十三夜のワラデッポウ 大豆も小豆もよくあたれ(栃木県) ・ボウジンボウあたれ サンカク畑の蕎麦あたれ(茨城県) これらの内容からは、祈願の対象が稲ではなく畑作の主要作物であることが理解できるでしょう。特に、麦類は畑ばかりでなく水稲の裏作 としても栽培される秋播き作物であり、翌年の収穫に対する期待は大きかったことと思われます。麦といえば、十五夜(あるいは十三夜)の 天候と麦の豊凶を占う伝承が関東地方の広域に分布しており、十五夜と藁ぶち行事の習合にも何らかの影響を及ぼしている可能性があります。

| ||||||||||||||||||||||||||||

●●●十五夜と厄除けこの習俗は、大阪湾南部の沿岸域に位置する阪南市尾崎地区に現在も伝承されています。かつて漁業で賑わいをみせた港町は、海岸沿いに古い 町並みをのこし、中秋の名月には伝統的な十五夜の行事が行われてきました。そして、これとは別にめずらしい習俗が伝わっています。当地では、中秋の名月の日に厄年の人が自宅の屋根の棟を見てはいけないという禁忌があり、夜明け前から家を出て、夜暗くなってから 帰って来るそうです。対象となるのは前厄(41歳)、本厄(42歳)、後厄(43歳)の男性のみで、女性は行いません。地元では「厄逃げ」と 呼ばれており、本来は「逃げる」という行為に意味があったのかもしれません。ただし、近年は気兼ねなく遊びに出かけられる日として受け止 められていますので、厄を祓うあるいは厄を落とすという感覚はほとんどみられないようです。 厄除けといえば、現在は寺社に参詣して祓いを受けるのが一般的ですが、年中行事とのかかわりという視点でみると、夏越の祓(茅の輪くぐり)や 十五夜などで厄除けを行う事例を認めることができます。それらに共通する要素の一つが茅(ススキ、チガヤなど)であり、かつては屋根を葺く 重要な素材の一つでした。今のところ「厄逃げ」の意味は不明ですが、こうした茅に秘められた霊力とのかかわりは十分にあり得るものと予測 されます。なお、地元の人の話によると同様の習俗が同市の箱作地区や泉南市岡田浦地区でもみられるそうで、さらに他の地区には全く異なる 厄除けの習俗が伝わっているということです。

| ||||||||||||||||||||||||||||

●●●十三夜中秋に続いて、旧暦9月13日に行われるのが十三夜です。十五夜と同じように、この夜の月が必ずしも十三夜月になるとは限りません。 十三夜の月は、望月前の少し欠けた月ですが、日本では十五夜の月と同じように丸い鏡として捉えられていた側面があります。その理由は よくわかりませんが、十三夜は日本で生まれた行事という見方が一般的です。しかし、農山村部でも十三夜を実施しない地域は意外に多く、 十五夜の影が薄い漁村部などにおいてはほとんど話題にならない行事といえるでしょう。供えものに関しては十五夜に準ずるところが多いようですが、ススキの本数(15本または13本)や団子の数(15個または13個)などで 区別している事例は各地にみられます。これは「十五」と「十三」という数の語呂合わせに過ぎませんが、ススキの場合は10本以上挿すことを 現実的ではないと判断したのかどうか、通常は十五夜で5本、十三夜では3本というのが大方の見解です。 それよりも興味深いと思われるのは、メインとなる供えものが両者で異なる事例がやはり各地でみられる事実ではないでしょうか。それは、 十五夜と十三夜の別称としてよく引き合いに出される「芋名月」と「豆名月」の言葉です。言うまでもなく十五夜に里芋(一部でさつま芋)を供え、 十三夜には大豆や小豆などの豆類を供えるパターンです。そこには生業や栽培される作物との密接なかかわりを感じますが、関東地方の茨城、栃木、 千葉各県の一部においては豆類の代わりに栗をメインに供えるとして「栗名月」の別称を伝えています。

〈左〉十三夜の月 /〈右〉十三夜の供えもの(埼玉県) さて、十五夜と十三夜をセットで実施する地域に注目すると、そこには「片月見はいけない」という根強い伝承が語られています。これは、 十五夜を行ったら必ず十三夜もしなければならないという戒めを語り伝えたもので、このように片月見(あるいは片見月)が禁忌とみなされた 背景には、生業と天候にかかわる信仰上の事情があったためと考えられます。十五夜よりも十三夜のほうが晴天を期待できるという日本の気象 特性からすれば、2回の月見のうちどちらか一方は必ず月を拝し、その年の収穫を祝うとともに翌年の豊作を祈願したいという意識がその 根底にあったとしても不思議ではありません。「十五夜がだめなら十三夜がある」という切実な想いは、各地の伝承や俗信からもはっきりと 窺い知ることができます。

|

| ◆「はじめに」へもどる◆ |

| 十五夜と名月 | 日本の十五夜 | 十五夜の象 | 各地の十五夜行事 |