日 和 山

2019/11/25

|

| 地域の選択 | 日和山分布図 | ◇ | 沖縄県の遠見台 |

◆◆◆ 日和山と日和見  〈左〉石川県輪島市の日和山と日暈 /〈右〉三重県鳥羽市日和山の方位石

日本の沿岸各地には「日和山」と称される場所があります。これは、いわゆる日和見などが行われたところで、1988年時点の資料

〔『日和山』文0195〕によれば全国で約100ヵ所確認されています。その多くは、北前船などの帆船が寄港する浦(交易や風待ちの港)

付近にみられ、標高数㍍の墳丘から数百㍍に及ぶ山地の中腹や山頂など実にさまざまです。南波松太郎氏は、前出書において自然地形

の活用や利用目的などから、日和山の立地要件として以下の六項目を挙げています。

|

◆◆◆ 方位石と風の伝承各地の日和山では、その場所における方位を刻んだ石が設置されている場合があります。方位石あるいは方角石などと呼ばれるもので、石の 平板な面に二重円や三重円を描いて12等分し、そこに十二支の文字を刻んで方位を示しています。多くは、円柱状に加工された単体もしくは 台石などを組み合わせた構造ですが、中には角柱タイプや自然石、手水石との複合タイプなどもあります。これまでに現地で確認された方位石は24基で、このうち10基は社寺境内や明瞭な日和山地形ではない場所にあり、さらには開発等によって 資料館や個人宅で保管されている事例がいくつか認められます。石に刻まれた銘文には、廻船問屋など交易に関わる人びとからの寄進を示す ものが少なくないようで、北前船との深い結び付きを示唆しています。特に日本海沿岸の能登半島周辺や秋田県南部、北海道の渡島半島南部 沿岸域、太平洋側では紀伊半島や伊豆半島で比較的まとまった分布がみられることも無関係ではないでしょう。 方位石の設置にあたっては、特に留意しなければならない点があります。それは、現地での方位設定の精度です。調査の折に「子」あるいは 針形の中心線が示す方位を確認した結果では、真北とほぼ一致する方位石は少なく、多くは磁北を示していました。真北と磁北のズレは地域や 時代によって異なりますが、おそらく当時(近世中期から後期)の設置作業は磁北を基準として行われていたものと推察されます。単体タイプの 方位石では土中に一部を埋め込んで設置することになりますから、方位に関して精確さを求める必要はなかったのかもしれません。 さて、観天望気において風向は帆船の航行に大きな影響を及ぼすばかりでなく、雲の状況とともに先々の天候を左右する重要な指標の一つです。 手漕ぎ船時代の漁師にとっても風は漁の恵みであるとともに、一度対応を誤ると命を落としかねない危険が潜んでいました。そのため、地域に よっては重要な風向に対する呼び分けの共有化が進み、かなり細かい風向を伝承していた事例もみられます。その一方で、風は信仰の対象でも ありました。伊勢神宮には、内宮の風日祈宮[かざひのみのみや]と外宮の風宮[かぜのみや]があり、それぞれに風の神である級長津彦命 [しなつひこのみこと]、級長戸辺命[しなとべのみこと]二柱が祀られています。その他各地に風の神を祀る社があり、伊豆半島の西岸にある 妻良日和山にも「風之神」と刻まれた石碑があります。

|

◆◆◆ 日和山と星各地の日和山を訪ねてみると、そこが日和見の場であると同時に星見の場でもあったのではないかという思いが湧いてきます。その条件は 夜間でも容易に登ることが可能で、なるべく全天の視界が開けたところです。その前に、昼間の日和山を考えてみましょう。晴れていれば太陽の位置や動きなどから方位や時間の経過などを把握できますし、月齢に よっては白い月も観られます。さらに夜であれば月の出や入り、その位相などから干満の状況や潮流を予測し、月にかかる雲の動きから風向を 知ることもできます。さらに夜空の星は方位を示し、その瞬きの度合いによっては翌日の風の予測にも役立ちます。最も、こうした行為は 良好な視界を得られる浜であっても可能ですから、日和山での星見はごく限られたケースかもしれません。 現状ではまだ具体的な伝承にめぐり会っていませんが、実は、その手がかりとなる事例が神奈川県足柄下郡真鶴町で記録されています。当地の 日和山は、漁港から10分もかからぬ場所にあり、眺望も申し分のない条件を有しています。かつて、ここでは旧暦8月26日に「二十六夜さん」 と呼ばれる行事が行われていました。夜遅くから翌日未明にかけて若い男女が集い、月の出を待つ行事であったようです。日和山の機能とは直接 かかわりのない習俗ですが、単なる日和見の場ではなく、多様な空間を提供する場であったことも事実です。

|

〈写真左〉風之神の石碑(静岡県)/ 〈写真右〉風神祭の紙札(長野県)

|

◆◆◆ 各地の日和山日和山に関する本格的な調査は、2008年以降徐々に地域を拡大し、遠見番所を含めると北海道から先島諸島に及んでいます。その対象は、 『日和山』〔文0195〕に記載された情報を基本とし、さらに各地の伝承などを加えて現況の把握を主要な目的としています。現地においては できる限り実踏査を行い、併せて地元住民からの聞き取りも実施しました。これまでの調査結果を県別に整理しましたので、以下のメニューより 検索してください。

|

| 最新版 | 地域選択 | 日 和 山 | 方 位 石 | 備 考 |

|---|---|---|---|---|

| 北海道01 | 5基 | 函館市内の社寺に方位石3基 | ||

| 青森県02 | 2ヵ所 | 鰺ヶ沢の岩木山遥拝所碑 | ||

| 岩手県03 | 1ヵ所 | |||

| 宮城県04 | 3ヵ所 | 1基 | 寒風沢のしばり地蔵 | |

| 秋田県05 | (6)ヵ所 | 3基 | ||

| 山形県06 | 1ヵ所 | 1基 | ||

| 茨城県08 | 2ヵ所 | |||

| 千葉県12 | (2)ヵ所 | |||

| 神奈川県14 | 1ヵ所 | 真鶴の二十六夜待ち | ||

| 新潟県15 | 1ヵ所 | 2基 | ||

| 石川県17 | 5ヵ所 | 2基 | ||

| 福井県18 | 1ヵ所 | |||

| 静岡県22 | 3ヵ所 | 2基 | 妻良の風之神石碑 | |

| 愛知県23 | 2ヵ所 | 1基 | 師崎の再建方位石 | |

| 三重県24 | 5ヵ所 | 3基 | 的矢の現地にある方位石はレプリカ | |

| 兵庫県28 | 3ヵ所 | 1基 | ||

| 和歌山県30 | 3ヵ所 | |||

| 鳥取県31 | 1ヵ所 | |||

| 島根県32 | (3)ヵ所 | 1基 | ||

| 岡山県33 | 1基 | 箆取神社境内の方位石 | ||

| 山口県35 | (3)ヵ所 | 阿川の吉田松陰登臨の石碑 | ||

| 高知県39 | 1ヵ所 | |||

| 福岡県40 | 1基 | 若松恵比須神社の方位石 |

* ()内の数字は、地元聞き取り調査の事例を含む.

調査で確認された日和山と方位石の分布図

《2019年08月現在》

※ここで

県別メニューへもどる

| 《 北 海 道 》 |

|

●

実行寺の方位石(北海道函館市)

▲ 方位石の奥には妙見堂がある |

|

実行寺は日蓮宗の寺院で、函館市街の北西部、函館山のほぼ北方に位置しています。函館漁港に近いこの一帯は緩やかな傾斜地で、海に

向かっていくつもの坂道がはしる街並みは、函館がもっている魅力的な景観の一つでもあります。 方位石は、山門を入ってすぐ左手の樹木の下にあり、高さ70㌢ほどの角柱石の天面に方位盤が陰刻されたタイプです。側面には、紀年銘 (天保十四癸卯六月建之)と寄進者名のほかに「七面山」と「海上安全」の文字が刻まれており、日蓮宗との関わりがみられます。七面山は 妙見や北斗七星にも連なる信仰ですので、このような銘をもつ方位石は貴重な存在といえます。 〔2017.06.11調査〕 |

|

●

称名寺の方位石(北海道函館市)

▲ 方位石から望む函館の海 |

|

称名寺は、実行寺に隣接する浄土宗の寺院で、かつては少し南東寄りの弥生小学校付近にあったようです。明治期の大火により、実行寺と

ともに現在地へ移転しています。 方位石は、本堂の裏手斜面に造成された墓地の一角に建つ納骨堂前の小さな広場にありました。一般的な 円柱タイプのものですが、全体的に磨滅が進行しており、方位盤の文字も判読しにくい状態です。寄進者の銘は確認できましたが、紀年銘 は見あたりません。一体、いつの時代にどこへ寄進されたものなのか、たいへん気になるところですが、実行寺のケースから推測すると 明治期の移転時にここへ移された可能性が高いように思われます。ただ、現在の場所は高台にあり函館の海を見下ろすことができるため 日和山としては格好の土地ですし、少し離れたところにある「日和坂」との関係についても解明する必要がありそうです。 〔2017.06.11調査〕 |

|

●

厳島神社の方位石(北海道函館市)

|

|

方位石のある二つの寺院から函館港に向かって少し下ると、路面電車が走る大通りに出ます。厳島神社は、その通り沿いにあって社殿が

海を向いて建っています。参道を入るとすぐに鳥居があり、その左下に方位石、反対側の右下には手水石がありました。 方位石のほうは、直径約46㌢、地上部の高さが約66㌢の円柱タイプで、天面の方位盤や側面の銘文もはっきりと刻まれていて良好な保存 状態です。海上安全を目的として、1854(嘉永7)年に当地の廻船問屋によって寄進されたものですが、『日和山』〔文0195〕の記述に よれば、以前は社務所の近くにあったということですから、その後少し位置を変えたものと思われます。 〔2017.06.11調査〕 |

|

●

法華寺の方位石(北海道松前町)

|

|

法華寺は、実行寺と同じ日蓮宗の寺院です。海沿いの道路から少し入った高台に位置していますので、緩やかな階段を上った山門付近からは

漁港を望むことができます。早速、『日和山』〔文0195〕の記述を頼りに山門周辺を探しましたが、目あてとなる日蓮宗の題目を刻んだ石塔

が見つかりません。山門のすぐ隣には新しい民家が建っていて、当時の状況と比べて大きく変化しているようです。結局、寺院のお世話になり

いくつか情報をいただいた結果、ようやく題目の石塔を確認することができました。そしてすぐ前の笹薮に埋もれた方位石を無事に見つけ出す

ことができました。 形態は函館市の3基とは異なるタイプで、二段の方形台座の上に直径約42㌢、高さ約11㌢の円柱型方位盤を載せています。しかし、残念な ことに盤面の中央部や側面の一部が大きく剥離し、十二支の文字も一部欠けるなど風化が進行していました。銘文等の確認はできませんでしたが、 資料では函館厳島神社の方位石と同じ1854(嘉永7)年の寄進となっています。 なお、法華寺からさらに奥の山間地には別な方位石の存在が知られていますが、この場所も日和山ではありません。今回は、時間的に余裕がない ため調査は見送りました。 〔2017.06.12調査〕 |

|

●

江差町厳島神社の方位石(北海道江差町)

|

|

江差の厳島神社は、町の中心から離れた鴎島にあります。もとは島でしたが、現在は大きな岸壁が造られて港と繋がり、歩いて訪ねることが

できます。島の入口には漁師家があって、ここからいくつかの散策路が整備されていました。細い道を上ると間もなく崖上の平坦地となり、

さらに北方へ進むと左手に厳島神社が現れます。方位石は、神社に欠かせない手水石の天面に方位盤をあしらった形態のもので、本州などでは

見ることのできないタイプです。天面の長さは約127㌢、幅は約62㌢で高さも約73㌢と堂々たる風格が感じられます。1859(安政6)年にやはり

廻船問屋によって奉納・寄進されています。 神社周辺では樹木が生長していて眺望はよくありませんが、かつては、日本海の大海原を眺望できたことでしょう。おそらく、この場所は 日和山としての機能をもっていたのではないかと思われます。 神社を後にして、島の突端から崖下に降り、そのまま波打ち際を通って元の場所へ戻る道を辿ると、その途中に直径30㌢を超える大きな 木杭が岩場に数ヵ所遺されていました。これは、かつての北前船が船を係留していた遺構で、往時の賑わいが偲ばれます。 〔2017.06.13調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 青 森 県 》 |

|

●

鰺ヶ沢港日和山(青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)

▲中央にある大きな石が遥拝所碑で安政五年 |

|

この日和山は、鰺ヶ沢港の背後に連なる丘陵の一角にあり、地元では岩木山の遥拝所として知られています。地図上では丘陵地を抜ける

車道からそれほど離れていない地点にありますが、明確な目標物がないため地元の人に道を尋ねなければその入口さえ分からない状況でした。

また、途中の道のりも笹藪の中の踏み跡を辿ることになり、容易ではありません。幸い畑仕事に来ていた人がいて、親切に案内してもらう

ことができました。 山頂には、岩木山を象ったとされる遥拝所碑(町指定の文化財)とその案内板がありますが、方位石はありません。周囲と 比べても特に標高が高い場所ではないようです。地元の人の話によると、かつての鰺ヶ沢は北前船の往来によって賑わっていたそうで、おそらく 当時は港から直接日和山へ至るルートがあったものと考えられます。 〔2016.10.09調査〕 |

|

●

深浦港日和山(青森県西津軽郡深浦町)

|

|

深浦は、日本海に突き出た二つの岬の懐に抱かれた小さな入江の町です。北前船の時代は帆船の風待ち港として栄え、背後に連なる丘陵の一角が

日和山として利用されてきました。現在は、周辺の一部が宅地化されて道路も整備されていますが、日和山への道はかえって分かりづらくなって

しまったようです。漁港から眺めると、高台にある住宅の背後に少し盛り上がった状態に見えます。 さて、最初の上り口は円覚寺山門の北側にある細い道で、少し登るとすぐに広い道路に出ます。これを道なりに進むと港を見下ろす場所となり、 その背後にあるピークが日和山でした。最終的な登り口は地元の人に聞かないと分かりませんが、近くに建つアンテナが目印となるでしょう。 山頂はマウンド状で狭く、眺望もよくありません。残念ながら方位石もない状況で、唯一つ深浦町の教育委員会が昭和49年に町の遺跡に指定 したことを示す標柱(日和見山の銘がある)だけが、かつての日和山を偲ばせるものでした。なお、円覚寺の近くにある観光案内所「風待ち館」 には、北前船のレプリカが展示されています。 〔2016.10.10調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 岩 手 県 》 |

|

●

宮古港日和山(岩手県宮古市)

|

|

宮古港の北側、蛸の浜集落の外れに位置し、山や丘のような景観ではなく、海岸に少し突き出した小さな岩場といった感じです。海岸

からの高さは20㍍程で頂部はフラットになっており、アンテナのポールの他に復旧工事のための機器や古いベンチなどが置かれて

いました。道路がそのまま行き止まりになったような場所ですので高さはほとんど意識できないのですが、そこに立つと蛸の浜の海を

一望することができます。東日本大震災の際は大津波に襲われ、この日和山もすべて呑み込まれてしまったといわれます。 現在は上空に大きな橋が架けられ、観光地である浄土ヶ浜へ向かう車が行き交っていますが、かつては集落のすく近くで日和見が可能な 場所として利用されたものでしょう。方位石はなく、海岸へ通じる遊歩道(現在通行止め)の入り口に立つ石柱に刻まれた「ひよりみばし」 の文字だけが、日和山の存在を示す唯一の手掛かりとなっています。 〔2015.10.11調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 宮 城 県 》 |

|

●

石巻港日和山(宮城県石巻市)

|

|

石巻は、旧北上川が松島湾へと注ぎ込む地に位置し、古くから海運の要所でした。この日和山は、かつて千石船が往来した時代に

日和見を行った場所ではないかと考えられています。標高は約60㍍で、海岸付近から眺めると2011年の大津波によって広大な

更地となってしまった平坦地の奥に横たわる丘陵地が目に留まります。現在はその一帯が日和山公園として整備され、地元の市民を

はじめとして多くの旅人が訪れる観光スポットの一つになっています。 山上にある社は鹿島御児神社で、その南に建つ大鳥居付近からの眺望はすばらしく、松島湾の海岸線から旧北上川河口、牡鹿半島 などが望まれ、少し場所を変えると旧北上川の中州や流域に広がる市街地の一部を望むことができます。ここには、松尾芭蕉をはじめと する多くの文人が訪れているようですが、園内にはそうした文人ゆかりの歌碑や句碑などもたくさん建てられています。 なお、方位石は古い資料を含めて確認されていませんが、鳥居の近くに方角と地形図を刻んだ新しいレリーフが設置されていて、その 下の台石には「日和見」と刻まれていました。 〔2014.08.30調査〕 |

|

●

寒風沢港日和山(宮城県塩竈市)

▲[左] 定期船から見た日和山 / [右] 近世の方位石

|

|

塩釜港から日に数便の定期船が通う浦戸諸島。桂島、野々島、寒風沢島、朴島などから成り、このうちの寒風沢島に日和山があります。

いずれの島も半農半漁の暮らしを基本としてきましたが、農業は次第に衰退し、漁業も高齢化などの影響で先が見通せず、現在行われて

いるのは養殖漁業がほとんどです。近年は観光に力を注いできたようですが、そこに発生した東日本大震災と大津波により人口の流出と

いう思わぬ事態も発生してしまいました。 桂島の石浜漁港を出た定期船は、石浜水道から寒風沢水道へと航行する途中で日和山の近くを通過します。大きな松の樹が生育する山は すぐにそれと分かりますが、船着場から歩いても山頂までは10分ほどです。その周縁には確かに数本の松の古木が立ち並び、間近に 見える野々島や浦戸の海は秋の陽射しに輝いていました。ここには、1841(天保12)年造立の方位石があり、かつて幕末から明治への 移行期に浦戸諸島を訪れた土方歳三が島の景観を守るために貢献したという話が伝えられていることから、歴史的にも重要な地域であった ようです。 山頂には方位石の他にも庚申塔や地蔵菩薩などの石造物があり、後者は地元で「しばり地蔵」と呼ばれています。しばりとは、風待ちを していた船が順風を受けて出航しないように逆風が吹くよう地蔵に祈願したことに由来するようです。祈願者はもちろん船乗りたちを 相手に持成しをしていた女たちで、こうした話は他の日和山でも聞いたことがあります。 〔2015.10.12調査〕 |

|

●

閖上港日和山(宮城県名取市)

|

|

名取駅からバスで20分ほど行くと、閖上地区に到着します。漁港周辺の一帯は未だに更地の状態で、復興工事用の大型車両が行き

交っていました。嵩上げされた土地の一部では住宅建設が進んでいるものの、全面的な復旧には多くの時間がかかりそうです。

そうした光景の中にポツンと取り残されたのがこの日和山です。2011年の大津波に耐え、今では震災復興のシンボルの一つと

して多くの人が訪れる場所になりました。 ここは、いわゆる大型帆船交易で利用された日和山ではありません。大正時代に築かれた人工の墳丘です。標高は6㍍余りですが、 山頂には富主姫神社が祀られ、慰霊碑が建立されています。周囲を見渡せば、ほぼ360度の展望があり、海の様子も確認できます。 多くの人びとの手によって完成した日和山が、本来の役割を終えて久しい現在、町の復興を見守り続けるという新たな役割を担って いることを実感しました。なお、方位石はありません。 〔2018.09.21調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 茨 城 県 》 |

|

●

八大龍王日和山(茨城県北茨城市)

|

|

茨城県沿岸の北端に位置する平潟漁港は、小さな岬を介して福島県いわき市の勿来漁港と接する漁師町です。漁港の一隅にある薬師堂から

少し離れた海岸線の角地に小さな丘があり、これが平潟地区の日和山で「八大龍王日和山」と呼ばれています。かつてはもっと大きかった

ようですが、昭和45年に改修工事が行われて現在の姿になっています。標高10㍍にも満たない高さですが、階段を上ると頂は10㎡ほどの

広さがあり、石祠や記念碑などがみられます。 〔2008.08.13調査〕 |

|

●

那珂湊日和山(茨城県ひたちなか市)

▲ かつての日和山を示す石柱

|

|

那珂湊漁港付近には、かつて二つの日和山が存在したようですが。いずれも明瞭な姿で遺ってはいません。ここに紹介するのは那珂川河畔の

湊公園にあった日和山で、園内では川に面した場所の中で最も高い地点と思われる丘に一つの碑があります。それは、旧那珂湊市教育委員会が

設置したもので「日和山秋月」と刻まれた石柱です。 そこに立つと、那珂川河口から那珂湊漁港にかけて素晴らしい展望を得ることができます。漁港から少し離れてはいますが、日和見を行うには 申し分のない場所と言えるでしょう。ただし方位石はなく、それに関連した情報もありません。 〔2010.03.20調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 千 葉 県 》 |

|

●

外川港日和山(千葉県銚子市)

|

|

銚子市の南にある外川漁港は、紀州出身の崎山治郎右衛門によって拓かれたところと言われています。日和山はその漁港近くにある大杉神社

から東へ延びる小さな丘陵地の一角にありました。しかし、現在は地形が変わり福祉施設の建物が建ち並ぶ景観しかありません。残された

案内板を見ると「日和山と琥珀」のタイトルがあり、かつてこの一帯が日和山であったことや「銚子石」の産地であったことなどが分かります。 往時の面影を求めて、この丘をさらに東へ進むと長九郎稲荷が祀られていました。その前は眺望の良い広場になっていて、特に東方の長崎町 から背後の太平洋を見渡す景観はすばらしく、かつてはこの場所で二十三夜の月待が行われていたことが伝えられています。確かに、月の出を 拝するには最適な場所です。長崎町の漁師らによると、福祉施設の辺りから長九郎稲荷にかけての一帯を日和山と称していたそうですから、 日和山の位置は外川地区だけでなく長崎町も含めて複数の地点あるいは広範囲な土地を対象に再検証する必要があるでしょう。なお、方位石は 存在しません。 〔2009.03.30調査〕 |

|

●

勝山港日和山(千葉県鋸南町)

|

|

勝山は東京湾の内房地方に位置し、房総捕鯨発祥の地として知られています。町の中には捕鯨と関わりの深い墓石や塚(鯨塚と呼ばれる)

などが点在し、往時の面影を偲ぶことができます。この地に伝承された日和山は、現在の漁港の南にある鬼ヶ崎へと延びる小さな尾根の

途中にあります。かつては、この尾根の奥まった所が廻船の船溜りであったようです。 しかし、地元の漁師に話を聞くと、日和山というのは現在の漁港が改修整備される以前に船を上げていた浜の中央付近にあった高さ10㍍ 余りの丘のことだと言います。30年ほど前まで存在しており、その頃は頂の広場で漁網を干したり、漁師らがここに集まって日和見をして いたそうで、ある漁師はこの場所をアメグラと呼んでいました。漁港の北側にある大黒山(標高75㍍)に登ると、これら二つ(一つは消滅) の日和山あるいはその跡を一望することができ、すばらしい眺めです。なお、方位石に関する情報はありませんでした。 ※写真は大黒山から見た勝山漁港周辺の眺望です。漁港の日和山は▲記号の辺りにあったとされ、そのずっと奥の尾根に日和山伝承地が 見えます。これら二つの日和山に、勝山の歴史の一端を窺い知ることができます。 〔2013.01.04調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 神奈川県 》 |

|

●

真鶴港日和山(神奈川県真鶴町)

|

|

真鶴港の北東側に海へ突き出した小さな岬があります。港から住宅街の細い階段道を上って行くと自専院という寺があり、さらに北東

方向へ住宅街の中を抜けると小さな広場に出ます。中央部には「専祈海上安全大漁満足」と記された標柱が立ち、その周辺に鯖大師の

小堂や石造の地蔵菩薩坐像などがあります。東に目を転ずると、右手に港の一部と真鶴半島を望み、さらに広大な海へと続きます。 自泉院の住職によると、関東大震災のころまでは旧暦8月26日にここで二十六夜待が行われていました。地元では「二十六夜さん」と 呼んでいたようで、若い男女が集う行事であったようです。また、海上安全や大漁祈願のための施餓鬼も毎年実施されるなど、単なる 日和山としての機能だけでなく、複合的な役割を担っていた場所として注目されます。因みに、千葉県銚子市外川の日和山においても、 かつて二十三夜の月の出を待つ行事が行われていた可能性があり、太平洋沿岸の東方が開けた日和山については、このような月待行事 とのかかわりが予想以上に深かったものと推測されます。なお、この日和山に方位石はなく、過去にあったという話も聞かれません でした。 〔2001.05.25調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 静 岡 県 》 |

|

●

妻良日和山(静岡県南伊豆町)

▲「風之神」の石碑とともに遺された方位石

|

|

伊豆半島では、南部を中心にいくつかの日和山があり、数基の方位石が確認されています。このうち妻良の日和山は、妻良漁港の西に

ある夫婦岬の最高点付近に位置しています。国道から吉田へと続く遊歩道に入り、途中で夫婦岬への分岐を右折して進むと案内板が

あります。さらに少し戻るように右の山道を行くと小さな広場に出ることができます。5月の日和山は、樹林と草に囲まれていました。

中央付近に方位石が据えられ、その奥に「風之神」と記された石碑がたっています。妻良の集落から離れているため、漁港を望むことは

できませんが、眼下に西伊豆の海が広がります。 方位石は、直径約30㌢、高さ9㌢の円柱形でコンクリート製の台座にしっかりと固定されています。内側には直径15㌢、高さ1㌢の円盤 状突起があり、外側の低い面に十二支が、内側の少し高い面に「東西南北」の各文字が刻まれています。「子」の文字を通る中心線は、 磁北とほぼ一致していることが確認されましたので、台座部をコンクリートで固める際に合わせたものでしょう。地元の人の話では、 かつて方位石は夫婦岬の案内板がたつ場所にあったとのことですが、詳しいことは不明です。それにしても、日和山に風の神が祀られて いるということは、風を読みとることがいかに大事であったかを示すものとして注目してよいでしょう。 〔2001.05.26調査〕 |

|

●

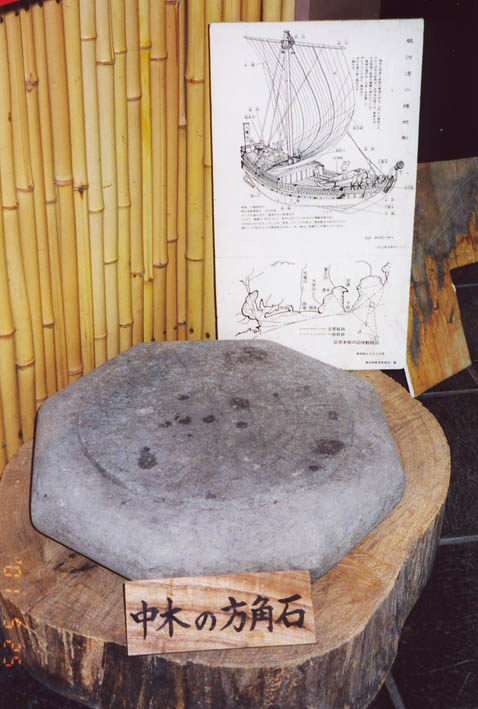

子浦日和山(静岡県南伊豆町)

▲ 中木日和山の方位石

|

|

子浦は、妻良湾内で妻良の集落とはちょうど反対側に位置しています。いずれも天然の良港といえる土地柄ですので、かつては風待ち港

として賑わい、それぞれに日和山が設けられたものと考えられます。ここの日和山は国道136号線の「落居口」というバス停付近にある

子浦日和山遊歩道を子浦方面へ進みます。暫く行くとこの辺りの最高地点に到着しますが、周辺は樹林地でその一角に柵に囲まれた耕作地が

あります。中央部に石柱が見えますが、これは三角点の標石で方位石ではありません。『日和山』〔文0195〕によれば、この近くに倒立した

方位石が存在することになっていますが、残念ながら確認できませんでした。 妻良に来る途中で立ち寄った南伊豆町教育委員会の情報では、子浦の方位石は現在個人が保管しているとのことで、写真を見る限り 直径約30㌢の平板な石です。前出書に記載された方位石は形状が全く異なる上に明治期の造立ですので、この平板な方位石こそが江戸時代に 造られたものではないかと推測されます。また、妻良の南にある中木地区の方位石は正八角形の石で、南伊豆郷土館において保管・展示 されています。 〔2001.05.26調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 山 形 県 》 |

|

●

酒田港日和山(山形県酒田市)

▲ 日和山公園の森の上に四阿が見える

|

|

酒田は最上川河口に立地し、庄内地域の中心地として栄えた湊町です。千石船が行き交った商都としても古い歴史があります。酒田港を望む

高台には日和山公園があり、商店街を歩くとそれをモチーフにデザインされたマンホールの蓋を至る所で見ることができます。正に日和山を

観光資源の一つとして活かそうとする事例として注目されます。 方位石が設置されているのは、公園内の港寄りにせり出した高台で港を一望できる場所です。四阿の前に高さ72㌢の八角柱状の台座が据えられ、 さらにその上に直径71㌢、高さ9㌢の円形台座があり、その中に直径36㌢の方位石が固定されていました。中心には直径7㌢の浅い孔をもち、 そこから外縁まで12本の区画線を描き、中間に一重円が見られます。また、刻まれた文字は、外縁に十二支とその内側に「東西南北」という 一般的なスタイルでした。 造られた年代については、台座部に記された説明に「寛政六年(1794)の文献にすでに見えており、日本最古のものであろう」とあり、文化 年間に描かれたとされる『酒田十景』でも「日和山眺望」の版画を確認することが出来ます。 〔2011.11.13調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 秋 田 県 》 |

|

●

丁刃森日和山(秋田県にかほ市)

|

|

秋田県南部の沿岸には、日和山や方位石が集中する地域があります。このうち、にかほ市の旧仁賀保町では日和山が1ヵ所、方位石が3基

確認されています。この日和山は平沢漁港近くの番所跡とされる場所に遺る小さな丘で、丁刃森と呼ばれているようです。ただし、現在は

民間企業の敷地の一部となっており、日常的な管理もこの企業が行っていると聞きました。漁港から眺めると、確かに整備された丘は草が

刈られ、頂上には四阿が見られます。会社の許可を得て日和山に登ると、標高が低いにもかかわらず、周囲に障害物がないので漁港から

沖合まで一望することができます。 方位石は四阿の前に半ば土中に埋められたかたちで設置されていました。最大長100㌢の不整形な自然石で、その表面に直径45㌢と23.5㌢の 二重円を刻し、さらに円内は12本の区画線によって区切られています。方位を示す十二支は、外円と内円を結ぶ方位線上に外向きに彫られて おり、また外円より外側に記された「東西南北」の文字は、いずれも北を向くなど、他の方位石にはあまりみられない特徴をもっています。 なお、北(子)の文字が示す方位線の向きは磁北に対するずれが東側に大きいようです。 旧仁賀保町の方位石はこのほかに2基存在し、1基は三森地区の山王森にあり、すぐ近くの恵比寿森にも設置されていましたが、こちらは 現在仁賀保勤労青少年センターにおいて展示されています。 〔2012.06.07調査〕 |

|

●

金浦港日和山(秋田県にかほ市)

▲ [左] 沖の島方位石 / [右] 金浦漁港から二つ目の日和山を望む |

|

旧金浦町には、2ヵ所の日和山と2基の方位石が確認されています。ここに紹介するのは、金浦港にある日和山と方位石で、かつて入江の

西方南端にあったとされる日和山〔『日和山』文0195〕は、現在漁港内に遺る小島へと変化しています。ここには灯台があり、その下に

方位石が設置されていました。沖の島方位石と呼ばれる石は、高さ約36㌢で平滑に加工された盤面のみを円形に仕上げ、下部は概ね四角形に

削り出されています。表面には三重円が描かれ、外側の円(直径27.5㌢)と中の円(直径14.5㌢)の間は12本の区画線によって区切られて、

それぞれ十二支を示す文字が刻まれています。その内側には「東西南北」の文字が内向きにあり、最も内側の円(直径11.5㌢)内には針形図が

認められます。また、外円のすぐ外側に前出の区画線を二分する(つまり方位を示す文字の中心線)がごく短く彫られていて、細部にわたる

意匠が特徴となっています。このうち「子」の方位中心線は、磁北に対して東へずれていました。 さて、漁港から南へ250㍍ほど離れたところに標高約28㍍の丘があり、地元の漁師らはこれも日和山と呼んでいます。かつては方位石があった ということですが、現在は行方不明です。また、旧金浦町大竹には別な方位石が遺されていて、行方不明分を合わせると計3基の方位石が あったことになります。 〔2012.06.07調査〕 |

|

●

象潟日和山(秋田県にかほ市)

▲ [左] 海沿いの物見山 / [右] 松の生える丘が別な日和山

|

|

秋田県の最南部、山形県と接する旧象潟町にも、複数の日和山と方位石があります。象潟は、文化元年の大地震が発生するまで風光明媚な

入江でした。現在はその大半が水田地帯になっていますが、日和山と呼ばれる場所は、いずれも旧漁港の周辺に位置しています。一見して

すぐにそれと分かるのは、旧漁港の北にある物見山(14.4㍍)で、海岸線にあるため展望は申し分ありません。道を尋ねた地元の漁師は、

この物見山がかつての日和山であるといい、さらに別な日和山も教えてくれました。それは、物見山から南へ500㍍ほど離れた松が生育する

小さな丘で、物見山からも望むことができます。さらに『日和山』〔文0195〕によれば住宅地の公民館裏手の高所が日和山の伝承地とされて

います(未調査)。 方位石については、現在2基が知られています。一つはもと大須郷の個人宅にありましたが、現在は象潟郷土資料館にて展示されてます。 またもう一つは、海岸沿いではなく、地名の由来となったかつての潟に面した蚶満寺の庭園で見ることができます。いずれも未調査ですが、 大須郷の石は円柱形で内円の外側に十二支を内側には「東西南北」の文字を刻んだもので、1842(天保13)年に造られました。一方、 蚶満寺の石は間隔の狭い二重円と東西南北の方位線(一部針形)のみで、文字は刻まれていないようです。海から離れた土地に設置された 方位石の役割は、どのようなものだったのでしょうか。 〔2012.06.07調査〕 |

|

●

能代港日和山(秋田県能代市)

▲ [左] 樹林地にある方位石 / [右] 日和山付近の様子

|

|

近代的な漁港整備が実施された能代港の東側には、砂丘由来の丘陵帯があります。標高は20〜30㍍程度で、現在は遊歩道などが造られ

多くの市民に利用されているようです。日和山はこの丘陵地の北の外れにあり、市街地より訪ねる際は能代公園から入るルートが一般的

です。この公園の奥にある景林神社の南側を抜けて遊歩道を辿るとすぐに案内板があり、さらにもう1ヵ所の案内板の少し先を右に入ると

小さな社の脇で方位石を確認することができました。案内板では、この方位石が文化年間に設置されたことを記した史料を紹介しています。

現在は、方形の台座の一部と直径約45㌢、高さ約3.5㌢の円形方位盤以外はコンクリートですっぽりと固められた状態で、盤面の外周に

沿って十二支の文字が、また線刻の内円に沿って東西南北の文字が刻まれています。針形は認められず、「子」の文字が示す方位は磁北と

ほぼ一致しています。文字を始めとする盤面の状態を見る限りにおいては、保存状態は、比較的良好と言えるでしょう 『日和山』(文0195)によれば、方位石は五輪塔と並んであったようですが、現在五輪塔は少し離れた遊歩道沿いにありますので、どちらか 一方が移動されたのではないかと推測されます。なお、この一帯には目立ったマウンド上の地形が見あたらず、かつて日和山として利用 されたであろう場所については特定できませんでした。 〔2016.10.09調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 新 潟 県 》 |

|

●

村上の方位石(新潟県村上市)

▲ 穴の底面に特徴的な針形をもつ

|

|

村上市瀬波地区の海岸近くに浜町公民館があり、その北側の松林に方位石が設置されています。一帯は砂地で、方位石のある場所は多少の

マウンドになっていますが、日和山と呼べるような明瞭な丘陵地形ではありません。方位石は直径24㌢、地上部の高さが38㌢の円柱形で下部は

地中に埋もれています。盤面の中心には直径12㌢、深さ約8㌢の穴があり、その底面に浮彫りされた針形が見られます。穴の外側は12本の

区画線によって区切られ、それぞれ十二支の文字がやや不鮮明に刻まれています。また、側面に大きな文字で「奉納」と記されていますが、

造立年等は分かりません。なお、磁北に対する「子」の中心線は西にずれていました。 〔2012.08.13調査〕 |

|

●

新潟港日和山(新潟県新潟市)

▲ [左] 旧日和山と住吉神社 / [右] 明治期の方位石

|

|

この日和山は、現在の新潟港ではなくかつての新潟湊に近い場所に立地し、元々の日和山とその後に設置された新日和山(現状は展望台のみ)

が現存しています。旧来の日和山は新潟市中央区の市街地にあり、海岸からは少し奥まった場所ですが、小高い丘の上に住吉神社と方位石が

遺されています。近世の絵図や絵巻には、この日和山と方位石などを描いたものがありますが、現存する方位石は明治時代に新たに奉納された

もので、これとは別物です。明治期の方位石の大きさは直径約60㌢、地表からの高さ約27㌢で、表面の意匠は内円に十字線と東西南北の文字、

そして外周円に十二支の文字がそれぞれ刻まれています。なお、子(北)を示す十字線の方角は、磁北に対して東へずれていました。 また、旧日和山から北西に約350㍍離れた海岸にあるのが新日和山ですが、今は近代的な展望台が建っているだけで往時の面影は全く認められ ません。いずれにしても、新潟港の日和山は「水戸教」と呼ばれる船の水先案内を行う場所として重要な歴史を刻んできたことになります。 〔2015.06.28調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 石 川 県 》 |

|

●

小木港日和山(石川県能登町)

|

|

小木港の北側に海へ向かって東へ延びる尾根があり、その先端部は「日和山公園」という広場になっています。港からは急坂を上って

行くことになりますが、往時を偲ばせるものは公園名が記された看板だけで、もちろん方位石はありません。周辺は住宅街と樹林地で

展望は望めませんが、少し歩いて突端まで行くと、一部樹林地が伐採された場所から海上を望むことができました。 〔2013.05.26調査〕 |

|

●

高屋港日和山(石川県珠洲市)

▲ 海側から見た日和山の様子 |

|

高屋漁港の西に小さな岬があり、そこに二つの山が連なっています。漁港から眺めると、右側の高いほうが岳山で弁財天などいくつかの

神が祀られているそうです。そして、左側の草に覆われた低い山が日和山です。二軒ある民家の左手から日和山へ続く道らしき踏み跡が

見つかりましたが、途中で分からなくなりました。ここでは、方位石は確認されていません。高屋は日本海を行き交う帆船(北前船)の

風待ち港の一つでしたが、かつてはこの岩山に登って日和見が行われていたことでしょう。 〔2013.05.26調査〕 |

|

●

輪島港日和山(石川県輪島市)

▲ [左] 中央の小さな二つの山の左側が日和山

|

|

輪島港の西側に沿って続く輪島崎の街並みの一角に輪島前神社が鎮座しています。その背後の尾根には、北に向かって二つのピークが

認められ、神社裏の階段を辿ると駐車場になった鞍部に出ます。そこから灯台のある高台までさらに長い階段が続きます。途中から草が

深くなり、登り切った所は踏み跡がないほどに草が茂っていました。ここから左に行くと灯台に至り、反対の右手方向にはかつての

日和山があるはずですがこれ以上は進めません。眺望もほとんど利かない場所ですが、資料を頼りに付近を探すと、方位石をはじめとして

妙見塔や幸神塔などが見つかりました。 方位石は、一辺が35㌢、高さ13㌢の四角い石で、コンクリートの枠内に設置され、格子状の鉄筋に囲まれています。正方形の盤面には、 内側に「東西南北」、外側に十二支の文字が刻まれているものの、一部の文字を除いて磨滅が進行し、全く判読できない文字(子、丑、 寅、巳、戌、亥)もあります。現地では確認できませんでしたが、この方位石には1804(享和4)年の銘があり、年号が刻まれた方位石 (酒田の方位石には銘がない)としては日本最古ということです。なお「北」の中心線は、磁北に対し西へずれているようです。 〔2013.05.27調査〕 |

|

●

福浦港日和山(石川県志賀町)

▲ [左] 「福良津」の景観

|

|

福浦は能登半島の西の海岸線に位置し、北前船よりも古い時代から天然の良港として知られていたようです。ここには北と南に二つの

入江があり、南西側の尾根の突端が日和山となっています。広場には金刀比羅神社の社があり、反対側には「福良津」と大きく刻まれた

石碑が目を引きます。これは古代の渤海使来航と深いかかわりをもつ土地であったことを示しています。広場の先端付近には方位石が

置かれ、そこから一望できる景観は、港と外海を一望できる絶景です。 方位石は、一辺が51㌢、高さ13㌢の四角い石に直径33.5㌢、高さ3㌢の盤が加工されたもので、輪島の方位石より一回り大きなサイズ です。コンクリートの上に据えられて、鉄筋の枠に囲まれている点は輪島と同じ盗難防止のためでしょう。盤面の中心に直径15㌢の円が 描かれ、その中に北を指す針形を認めることができます。円の外側は12本の区画線で区切られたスペースに十二支の文字が刻まれ、 方形の石の四隅に「東西南北」の文字があります。さらに、側面の銘文によって1847(弘化4)年に寄進されたものであることが分かります。 〔2013.05.27調査〕 |

|

●

宮ノ越港日和山(石川県金沢市)

▲ [左] 大野湊神社の仮社殿地

|

|

現在の金沢港の前身は旧大野港と旧金石港で、犀川の河口に位置する金石の街は、近世まで宮腰(宮ノ越)と呼ばれていました。

北前船の寄港地として栄え、後に豪商となった銭屋五兵衛が活躍した地としてもよく知られています。 日和山は、旧金石港から北に600㍍程の海岸線にあり、砂丘の一部が盛り上がった景観をみせています。『日和山』〔文0195〕には、 かつて小高い墳丘地形の上に灯台が建っていたようすが掲載されていますが、現状は砂の広場といった感じで、大野湊神社の夏季大祭が 行われる仮社殿地となっていました。海岸沿いの道路には背の高い柵が設置されているため、広場から海を眺めることはできませんが、 柵がなければ日本海を眺望することができそうです。下の写真は、高さ約130㌢の櫓に上がって撮影したものです。 なお、方位石は存在しません。 〔2018.07.31調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 福 井 県 》 |

|

●

三国港日和山(福井県坂井市)

|

|

かつて三国湊として栄えた町は、九頭竜川の河口に立地した物流の一大拠点でした。近世から明治にかけての北前船交易では、

いくつもの廻船問屋が店を構え、各地の産物を安く買い集めては高値で売りさばくという手法で莫大な財を成したと言われています。 日和山があるのは、現在金鳳寺が建っている小高い場所で、隣接する幼稚園との間に大きな松の古木(樹齢不詳)があります。 港から金鳳寺の方角を眺めると家並の間にこの松が見え隠れし、古くからランドマークになっていたものと考えられます。 現在、境内には日和山について記した石碑や「日和山吟社由来地」と刻まれた石柱などがあるものの、方位石は遺されていません。 聞き取り調査で得た情報によると、本来の日和山は今よりも高かったようで、その一部を削り取り河口側に段丘が造成されました。 河口から日和山に向かって延びる古い道は、かつて「大工通り」と呼ばれていましたが、北前船の船大工が多く住んでいたことに 由来するようです。 三国が漁師町として生まれ変るのは、北前船の交易が衰退する1887(明治20)年頃のことで、越前海岸からやって来た漁師たちが 定着するようになってからのことです。 〔2018.07.30調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 愛 知 県 》 |

|

●

師崎の方位石(愛知県南知多町)

▲ [左] 羽豆神社に再建された方位石 / [右] 本来の師崎港日和山(推定)

|

|

知多半島の突端にある羽豆岬に立つと、その沖合に篠島、日間賀島、佐久島を望むことができます。ここには羽豆神社が祀られており、

その鳥居前の広場に新しい方位石がありました。昭和59年に再建されたこの石は、かつて南波松太郎氏が昭和42年に所在を確認した

旧方位石がその後の開発によって消失したことから、地元の南知多町が南波氏の了解を得てその名を刻んだ新しい方位石を造ったという

ことになっています。しかし、再建場所は本来の日和山一帯ではなく、しかも先代の方位石を忠実に再現していない上に、南波氏自身が

再建の事実を知らなかったという事情があります。直径約30㌢の円柱石は、表面に十二支の名と「東西南〇」を刻み、「子」の文字の

中心が示す方位は、磁北とほぼ一致していました。 ところで、かつての日和山はどうなっているのでしょうか。『日和山』〔文0195〕には、「眺望絶景で名高い幡豆崎の手前の石山で、方 角石はその中腹にある」と記されていますが、この一帯は、昭和42年以降地形が大きく変化しており、西側と東側のいずれも進入路が 見つからず踏査できませんでした。また、昭和62年の資料では日和山付近に海上保安庁の官舎が存在していたようですが、現在はそれも 確認できません。羽豆神社に近い展望台から、それと思しき場所を確認したものの、聞き取りによる検証が叶わなかったのは残念です。 〔2019.07.30調査〕 |

|

●

豊浜港日和山(愛知県南知多町)

▲ かつて日和山があった続きの尾根 |

|

師崎から知多半島西岸を北西へ進むと、ほどなく高浜、豊浜という大きな漁港があります。岸壁から西方を眺めると、突端が切り立った崖で

反対側は緩やかに高さを増す尾根が目にとまります。南波氏の記録〔『日和山』文0195〕によると、この突端付近に日和山があったようですが、

「日和山は全部取り払われ、姿を消してしまった」と記されています。現在、この尾根に取りつく道は円増寺の近くにあり、貝がら公園への

遊歩道として整備されています。しかし、遊歩道から尾根の突端につながる道は見つからず、南波氏が確認した祠や石碑などの所在も不明です。

ただ、遊歩道の途中には漁港や外海を眺望できるポイントがあり、僅かですが往時の面影を偲ぶことができました。

〔2019.07.30調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 三 重 県 》 |

|

●

引本港日和山(三重県紀北町)

|

|

尾鷲湾の北に、海と白石湖に挟まれた岬状の地形があります。その先端付近に位置するのが引本浦で、集落の背後には小さな尾根が続いて

います。港からは標高80㍍から150㍍のいくつかのピークを望むことができますが、本来の日和山がどれなのかよく分かりません。

地元の人の話でも、尾根一帯を日和山と呼んでいるようで判然としません。かつては、そこに登って日和を観ていたようですが、方位石

などの石造物はないとのことです。 〔2013.11.16調査〕※尾根への実踏は未調査 |

|

●

九木港日和山(三重県尾鷲市)

▲ 日和山より東方の海を望む

|

|

尾鷲湾の南に突き出した九木崎からさらに南のナサ崎との間に小さな入江があります。九鬼地区はその北岸に位置していますが、ここで

昔から日和山と呼ばれているのは、九木神社の裏山に続く尾根が集落を囲む尾根へと分岐する鞍部一帯を指しています。登ってみると、

周囲に樹木がないので集落を一望することができます。しかし、漁港のほうは神社の森に隠れて見えません。また、反対側に目をやると

漁港から続く入江の一部を望むことができます。地元の人の話では、戦時中に兵隊が駐留していたということですが、詳細は分かりません。

山の頂ではなく、一般的に見通しのわるい鞍部を日和山として利用していたのは、めずらしい事例と言えるでしょう。 〔2013.11.18調査〕 |

|

●

的矢港日和山(三重県志摩市)

▲ [左] 小的矢の日和山山頂 / [右] 大的矢の日和山

|

|

的矢は、的矢湾から西へ伊雑ノ浦に向かう途中、志摩地方の複雑に入り組んだ海岸線の一角を占めています。明治期の写真を見ると、当時は

多くの帆船が出入りしていた様子を窺うことができます。ここには、小的矢そして大的矢という二つの日和山が現存していますが、それぞれ

別な海域の日和見を行っていたようで、何らかの目的によって使い分けていたのかもしれません。二つの日和山の距離は約800㍍あります。

◎ 小的矢日和山

◎ 大的矢日和山

|

▲ 資料館に展示された両的矢の方位石 |

|

●

鳥羽港日和山(三重県鳥羽市)

▲ [左] 鳥羽湾の夜明け / [右] 文政五年の方位石

|

|

鳥羽・志摩地方は、方位石を有する日和山が集中する全国でも数少ない地区の一つですが、その代表といえる存在がこの鳥羽港日和山です。

鳥羽駅のすぐ南西側に位置し、標高は69㍍となっています。登り口からは10分足らずで山頂に着きますが、そこは少し広い平坦地となって

おり、1822(文政5)年造立の方位石を中心に案内板や松尾芭蕉句碑、モニュメント(幸福の鐘)があります。 北方から西方、南方は樹林地のため眺望はありませんが、北東から南東方向にかけて視界が開け、鳥羽の海と大小の島々を見渡すことが できます。地形や標高、航路の重要性、そして海岸からのアクセスなどの立地条件はもとより、日和見の判断を左右する眺望の点においても 好条件が揃った格好の場所と言えるでしょう。今回は、夜明け前に日和山へ登ることとし、まだ暗い道を辿って山頂に立ちました。眼前には 岬や島々のシルエットが幾重にも折り重なり、その合間に淡く輝く海が見えます。やがて、少し南寄りの東天に棚引く雲上に太陽が現れると 山頂はみるみるオレンジ色に染まりました。その感動は、かつてここに登って日和見を行っていた人々の思いを伝えてくれるかのようです。 なお、設置されている方位石は盤面の直径が50㌢もある本体部八角柱状の大きなもので、高さは67㌢あります。盤面の中央には長さ20㌢ の針形が浮彫りにされ、これが示す子の方向と磁北はほぼ一致していました。 〔2015.10.26調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 兵 庫 県 》 |

|

●

竹野の方位石(兵庫県豊岡市)

▲ [左] 中央に見える松の木立が鷹野神社 / [右] 境内に遺る大きな方位石

|

|

日和山や方位石は、ある特定の地域に集中する傾向がみられますが、日本海の山陰沿岸東部もその一つです。京都府の一部から兵庫県に

かけての沿岸一帯は複雑な地形が続き、帆船の風待ちに適した入江が多かったためでしょうか。廻船の目的である物資の流通がどの程度で

あったかはよく分かりませんが、さまざまな要因が絡み合って北前船の寄港地として発展したものと考えられます。 竹野は竹野川の河口に開けた街で、その一端から北へ猫崎岬が細長く突き出しています。現在、日和山とされる場所はなく、方位石だけが 鷹野神社の境内に遺されています。これは、六角形の台石に直径48㌢の円柱石を載せた構造で、1896(明治29)年に造られました。ただ、 肝心の盤面には「子・牛・亥」の三文字しかなく、他の文字や線刻はすっかり磨滅あるいは表面が剥離した状態で、その価値が大きく損なわれて います。資料〔『日和山』文0195〕によれば、かつて神社西側の一角に築かれた石組みの台上に置かれていたということですが、その場所は 現在駐車場として利用されています。土地の人の話では、神社の境内を二分して縦貫する道路ができる以前はこの土地そのものが周囲より 2〜3㍍高くなっていたそうで、近くに寄って確認したところ、ここから西へつまり川に向かって緩やかに傾斜していることが分かりました。 当時の石組みの台上からは、いったいどのような眺望があったのでしょうか。 〔2017.04.05調査〕 |

|

●

香住港岡見(兵庫県美方郡美香町)

|

|

山陰本線の香住駅から北に向かって歩くと、海辺に広い公園が整備されています。右手に延びる海岸線に沿って漁港があり、その奥に古墳のような

形状の小高い岬を望むことができます。漁港や民家の佇まいを観察しながら街中を抜けてそのまま進むと、岬に分け入り坂を上って岡見公園に辿り

着きました。小さな広場には立派なご神灯(石灯籠)が立っていて、この場所がかつての日和見の場所であったようです。地元の70歳代の漁師に

よると、戦前はやはりここを日和山として利用していましたが、別な漁師の話では岬の西側にある塔の尾城址に戦前まで遺っていた櫓で日和見を

行っていたとの由。さらに、町立香住天文館が建つ東側の台地も眺望がよいことから、時代や目的に応じていくつかの場所が選択されていた

ものと推測されます。 公園の案内板によれば、昔はこの一帯が岬ではなく離島であったそうで、山陰海岸ならではの地形の複雑さが偲ばれます。もし、岡見公園の広場に 方位石が遺されていたならば、さらにすばらしい日和山となっていたことでしょう。残念ながらそれは叶いませんが、帆船の風待ち時代から地先沿岸 漁業の時代へと引き継がれてきたであろう日和見の重要性を改めて認識させられた思いです。 〔2017.04.05調査〕 |

|

●

諸寄港日和山(兵庫県美方郡新温泉町)

▲ 岬の上に見える灯台付近が日和山

|

|

兵庫県の山陰沿岸に連なる日和山のうち、最も西側に位置しています。諸寄港に立つと左手に小さな岬があり、集落の一角から尾根へと取りつく

細い道を辿ると、間もなく視界が開けて灯台に行き着きます。その傍らに「常燈」と刻まれた石を確認しましたが、石灯籠の一部です。側面には

「諸廻船問屋中」という銘もあり、ここが帆船の風待ちのため日和見が行われた場所であったことは確かなようです。実際、灯台付近からの眺望は

広く日本海を見渡すことができ、日和山としての機能を十分に有していたものと考えられます。ただし、集落からの道は倒木などがあって荒れて

います。地元においても、次第に忘れられつつあることを実感しました。

〔2017.04.05調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 和 歌 山 県 》 |

|

●

新宮港日和山(和歌山県新宮市)

|

|

この日和山は、新宮駅にほど近い市街地の中にあります。標高40㍍ほどの森が住宅やビルに囲まれた景観は、それほどめずらしい

ものではありませんが、それがかつての日和山であったという点で貴重な存在です。しかし、地元の人々の間では、すっかり

忘れられた存在となっているようです。なお、この日和山一帯は私有地となっており、立ち入りが禁止されています。したがって、

頂上の様子等は不明ですが、『日和山』〔文0195〕によれば方位石はなく、日和山山荘という建物があったようです。 〔2013.11.17調査〕 |

|

●

大島港日和山(和歌山県串本町)

|

|

紀伊大島は潮岬の北東に位置する島で、現在は半島と道路で結ばれ交通の便がたいへんよくなりました。島の西岸には大島集落と大島漁港が

あり、その背後に連なる山の一つが日和山として利用されてきたようです。標高は110㍍ほどで、漁港から眺めるとどっしりとした山容を

望むことができます。地元の漁師の話では、数十年前までは実際に登って日和見が行われていたとのことですが、山頂に方位石はないそうです。

集落から登る道の他に、背後の尾根筋を通る車道から入る道があるようですが、今回はいずれも未調査です。 〔2013.11.17調査〕 |

|

●

天神崎日和山(和歌山県田辺市)

▲ [左] 市内から見た天神崎の落日

|

|

天神崎は田辺市の西に位置し、田辺湾に突き出した小さな岬で、その懐に抱かれるように田辺の港(江川漁港)があります。周辺は岩礁に囲まれ、

丘陵地や小さな谷戸の湿地など、豊かな自然に恵まれたところです。日和山は、丘陵帯の最高地点(標高約36㍍)にあり、山頂には大きな岩盤が

露出しています。沿岸道路の登り口からは15分ほどで着きますが、最寄りのバス停からは約30分の道のりです。山頂からの眺望はすばらしく、

ほぼ360度のパノラマを実感することができますので、日和見には最適の場所と言えるでしょう。かつて、天神崎は開発の危機に晒された経緯が

ありますが、それを救ったのは地元市民によるナショナルトラスト運動でした。日和山もこの運動によって保全されたと言ってよいでしょう。なお、

方位石は確認されていません。

〔2018.04.03調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 鳥 取 県 》 |

|

●

田後港日和山(鳥取県岩美郡岩美町)

▲ 日和山と日本海を見下ろす

|

|

この日和山は、田後漁港の岸壁から階段を上ってすぐの所にあり、現在は公園の展望所となっています。海抜は約20㍍で高くはありません

が、周囲を一望できる絶好の場所です。方位石はありませんが、江戸時代後期に造立されたとみられる石灯籠が遺されています。少し離れた

場所に小さな小屋があり、かつては「ヤマアガリ」といって漁師らがここに集まって日和見を行っていました。また、石灯籠の灯は灯台の

役割を担いながら、漁師らの安全を見守っていたといわれます。

〔2017.07.24調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 島 根 県 》 |

|

●

美保関港日和山(島根県松江市)

▲[左]陽山より日降山を望む / [右] 美保関に近い海崎の鼻

|

|

島根半島の東端付近に位置する美保関港は、江戸中期から明治期にかけて日本海を往来した北前船の交易と風待ちの港として栄えまし

た。この地に鎮座する美保神社は事代主命(恵比寿様)を祀る古社で、出雲地域における漁業の神様として広く信仰されています。既

存資料(『日和山』文0195)によると、この地の日和山は港の西側にある日降山と東側にある陽(おとこ)山の二箇所が紹介されて

おり、前者が旧日和山で後者は新日和山と位置づけられています。さらに美保神社には昭和期の方位石があるとの情報が見られます。

また、その後の研究で伊能忠敬測量隊の測量記録から特定された日和山もあり、その位置を港の北方にある馬着山の尾根筋付近として

います。 今回の調査では、美保神社と陽山の客人神社を訪ねましたが、残念ながら方位石は見過ごしてしまい、確認できませんでした。 地元の人に話を聞いても日和山の存在自体が伝承されておらず、ほとんど関心が薄れた存在となっているようです。ただし、地元の 漁師から聞いた話では、かつて実際に日和をみたり魚見を行った場所ならあるとのことで、それは美保関から少し西寄りにある海崎の 鼻でした。ただし、本来の日和山ではなく、いわゆる魚見台ではなかったかと考えられます。 〔2014.06.09調査〕 |

|

●

浜田港日和山(島根県浜田市)

▲ [左] 日和山のある鼻 / [右] 天保五年の方位石

|

|

日和山が集中する山陰東部に比べると、西部地域はさみしい状況にあります。特に島根県西部では空白地帯が続き、その中にポツンと遺された

のが浜田港の日和山と方位石です。全国的にも両者がセットで遺された事例は少なく、たいへん貴重な存在であることが分かります。市街地

から遠く離れ、途中まで車以外に交通手段のない不便さはありますが、その分辿り着いた時はほっとした気分になれます。 浜田駅から歩くと、市街地を抜けて外ノ浦の入江を回り込むこと約50分で集落の外れに着きます。最後の民家を過ぎたところに「中国自然 歩道」の案内板があり、ここから山道を約10分登ると日和山に到着します。ただし、明瞭なピークはなく、自然歩道の途中で見晴らしのよい 場所に方位石を設置したという感じです。ここは日本海に面しているため、入江からは直接日和山を眺めることはできません。 方位石は、直径約28㌢、高さ約25㌢の円柱タイプで、下部は地中に埋もれ、北西方向へ少し傾いています。天面には外円に十二支、内円に 「東西南〇」が陰刻され、中央部には針形が陽刻されたデザインです。因みに「子」の方角は磁北とほほ一致していました。また、側面には 三名の世話人の銘を確認できました。 〔2017.07.26調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 岡 山 県 》 |

|

●

倉敷の方位石(岡山県豊倉敷市)

▲ [左] 近世の干拓地を望む(昔は海)/ [右] 境内に設置されている方位石

|

|

『日和山』〔文0195〕では、瀬戸内海中部から東部の一帯は日和山の空白地帯となっていますが、岡山県倉敷市において2基の方位石の存在が

知られています。いずれも神社の境内にあり、こちらは連島町の大平山中腹にある箆取神社のものです。連島は、近世以前には文字通り瀬戸内

海の島でしたが、その後幾度となく干拓が進み、現在は高梁川河口に広がる住宅地及び工業地帯と化しています。箆取神社の麓には、かつて

連島七浦の一つ西之浦があり、北前船の寄港地でした。おそらく、高梁川の高瀬船で上流部から運ばれた米や干拓地の綿栽培に必要な北国の魚肥、

海産物などを主な交易品として、重要な物流基地ではなかったかと思われます。西之浦にはこれらを扱う廻船問屋があったようで、箆取神社は

事実上の日和山として機能していたことでしょう。 方位石は神社境内の東方に位置し、回廊などの建造物がなければ麓の干拓地(もとは海だったところ)を一望することができます。方位盤 そのものは直径約34㌢、高さ約14㌢の円柱状で、外側に十二支の文字が刻まれ、その内側に東西南北があり中心部には南北方向に針形が 陽刻されています。「子」の文字が示す方位線は磁北に対して5〜10°の範囲で東に寄っていますが、この辺りの磁針方位は西偏約7°です から、ほぼ真北に向けて設置されていることになります。銘文によると1861(文久元)年の造立ですが、その当時からこの場所にあった可能性が 高いと言えます。石には注連縄がかけられ、神社に関係する多くの人びとによって丁重に保護されている様子が窺えます。 〔2019.03.24調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 山 口 県 》 |

|

●

阿川港日和山(山口県下関市)

|

|

国道から分かれて阿川に向かうと、漁港と集落の背後にこんもりとした森を望むことができます。その左手奥が日和山で、集落を通り

抜けた反対側にも小さな船溜まりがあり、この一帯が小さな岬になっていることがわかります。そこから少し先に蛭子神社と山社が

祀られ、その山社の境内に付けられた階段を上ると日和山に至ります。山頂は小さな広場になっており、周囲を樹木に囲まれているた

め眺望はあまりよくありません。 広場には多くの石造物がありますが、最も注目されるのが昭和4年に造立された「松陰先生登臨の跡」 と刻まれた石碑です。観光協会の案内板によれば、嘉永二年に吉田松陰が藩命によってこの日和山に登り、沿岸防備のために築いた台 場の遺跡があるとのことです。その後は松陰亭が建立されるなど、吉田松陰と深い関わりをもつ場所として知られています。地元の人 たちにとっても、かつては子どもの遊び場として利用されるなど親しみ深い場所でしたが、実際にここで日和を観ていたかどうかにつ いては確認できませんでした。北前船時代の終焉以降どのような利用が図られてきたものか、情報を得ることができず残念です。なお、 方位石は存在しません。 〔2014.04.20調査〕 |

|

●

下関港日和山(山口県下関市)

▲ [左] 日和山公園からの眺望 / [右] 本来の日和山(伊崎町)

|

|

〈1〉日和山公園 下関駅の北東1㌔ほどの高台にある公園です。海に近い市街地の道路から道標に従って200段以上の階段を登り詰めると、高杉晋作 の像が出迎えてくれます。北側には浄水場があり、その近くに「日和山公園」と彫られた大きな石碑がありますが、日和山そのものの 歴史を示すものは見あたりませんでした。高杉像から少し西へ行くと眺望のよい場所があり、眼下に関門海峡を望むことができます。 ただし、『日和山』〔文0195〕にも記載されているように、この場所では日本海の日和見は不可能であり、さらに吉田松陰の『廻浦紀 略』に記された日和山の存在が契機となって、かつて伊崎町に存在した日和山の現状が明らかになったのです。 〈2〉伊崎町の日和山 伊崎町は下関駅の西、小瀬戸を挟んで彦島と対峙する沿岸地区で、広義の下関港の一部をなしています。今回は実踏できませんでしたが、 地元に暮らす人からの聞き取り調査などを踏まえて、その位置をほぼ確定することができました。そこは海晏寺の奥で、かつて漁業無線局 があった山になります。無線局は『日和山』〔文0195〕にも記載されていてほぼ間違いありません。ところが、同資料に図示された地点は 地元でオド山と呼ばれる別な山です。無線局があったのはもう少し東寄りの高い場所で、昔は漁師らが日和見を行っていたようです。 〔2019.05.21調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 高 知 県 》 |

|

●

浦戸港日和山(高知県高知市)

▲ [左] 日和山(天守跡) / [右] 二つの社

|

|

高知市の南、浦戸漁港の東側は桂浜公園として地元の人々をはじめ多くの観光客が訪れるスポットとなっています。その中に

一段と高い場所があり、かつては浦戸城(中世の山城)の本丸が存在した場所でした。現在は坂本龍馬記念館などの大きな施設が

建っており、休日には自家用車や観光バスなどが頻繁に往来する観光地となっています。この本丸跡地のすぐ脇にあるピークがこの

一帯の最高地点となり元の天守跡といわれます。 車道から山道を辿るとすぐに鳥居が現れ、その奥に二つの社が建っています。これは城八幡と山祇神社の社殿で、すぐ近くに 「基本測量、三角点」と記した標柱も確認できました。しかし、残念ながら現在は樹林に覆われているため眺望は全くありません。 近世から大正時代にかけてはここで日和見を行い、航海の安全を祈願していたといわれますので、当時は見晴らしのよい場所であった のでしょう。再び本丸跡地に戻って南の外れに行くと、太平洋の大海原を一望することができます。反対側(北方)には浦戸湾が あるはずですが、果たして日和山からはどちらの海を眺めたのでしょうか。 〔2015.11.16調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

| 《 福 岡 県 》 |

|

●

若松恵比須神社の方位石(福岡県北九州市)

▲ [左] 恵比須神社鳥居と若戸大橋 / [右] 境内に設置されている方位石

|

|

北九州市若松区と戸畑区の境界を成す洞海湾の市営渡船に乗り、若戸大橋を頭上に仰ぎながら若松恵比須神社を訪ねました。鳥居を入ると、

右手奥に社殿があり、その左側に方位石が設置されています。元はより海に近い場所にあったようですが、1988年の若戸大橋拡張工事にあ

たって現在地に移設されたようです。いずれにしても、この辺り一帯は平坦地のため日和山のような地形は見あたりません。洞海湾の日和

見に方位石が必要であったのか、あるいは単に神社へ奉納されたものか、詳しい由来は不明です。一説には伊能忠敬が寄進したとも言われて

いますが、それを立証する史料はないようです。 方位石は、保護用の台座を含めて四段組になっており、最上段の方位盤は直径約48㌢、高さ約16㌢の円柱状で外側に十二支の文字を 刻んでいます。その内側には東・西・南の文字と○(子の方角)があり、最内円に長さ約13㌢の針形があります。ただし、紀年銘や寄進 などにかかわる銘文はなく、謎めいた方位石といえます。 なお、「子」の文字が示す方位線は磁北とほぼ一致しています。この地域の磁針方位は西偏約7°ですから、真北はやや東寄りということに なります。おそらく、移設の際に「子」の方位を磁北に合わせたのではないかと推測されます。 〔2019.05.21調査〕 |

| ※ここで 県別メニューへもどる |

遠 見 台

2020/01/25

|

|

【琉球諸島の遠見と烽火】

◇ 沖縄諸島

沖縄諸島の遠見台現況図(一部を除く)

宮古・八重山地方は日本の南西端に位置し、多くの島嶼からなる地域です。16世紀初頭に琉球王国に組み入れられたあと、 17世紀初めには沖縄諸島とともに薩摩藩の支配下となりました。しかし、鹿児島(旧薩摩藩)から石垣島までは1、000㌔ 以上も離れており、沖縄本島(旧琉球王府)からも400㌔以上の距離があるため、宮古諸島においては宮古島を中心として、 また八重山諸島においては石垣島を中心としてそれぞれに固有の文化が生まれ、伝承されてきました。 現在、宮古諸島や八重山諸島においては30ヵ所以上もの遠見台の遺構が知られており、それらの多くが国指定の史跡となって います。こうした遠見台の付近には、通常遠見を行う人(遠見番と呼ばれる)のための番所が設けられていて、人びとは昼夜を 問わず交代で海上の監視と通報の任に就いていたといわれます。具体的には、沖合を通過したり入港あるいは出航する船の状況を 仔細に記録し、報告することが求められていました。その報告の手段として、たとえば宮古島においては遠見台の所在地や監視の 時刻、報告内容、緊急性などの条件に応じて立火、立煙、飛船、飛脚、早馬、早遣等が使い分けられていたようです〔『宮古諸島の 遠見台と烽火の制』文0289〕。 また、同資料には明治時代の「遠見番報告」の一部が紹介されていますが、それによると報告の内容は監視日や天気、風向きの ほか、どのような船がいつ、どの方角から現れ、それがいつ頃どちらへ去って行ったのかについて仔細に記録されています。 この中で、風向きや船の位置を示す方位は十二支による表記となっており、すべて方位石を用いた測定の結果と思われます。 遠見台にとっても、日和山と同様に方位石が不可欠の存在であったことがよく分かります。ただし、遠見台に方位石が現存する 事例は少なく、貴重な文化遺産としての保存が望まれるところです。

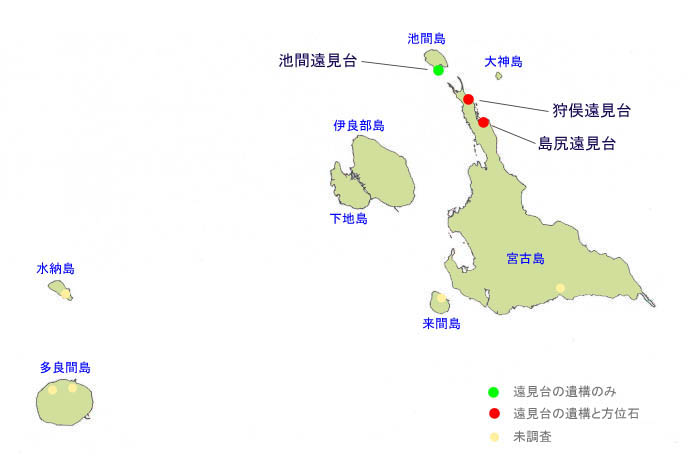

宮古諸島の遠見台現況図(一部を除く)

|

| ● 首里の火立毛(那覇市首里) |

▲〈左〉首里の火立毛遺構 / 〈右〉上原(宮城島)火立跡遠望 |

|

この火立は、首里城の東約1.7㌔に位置しています。その間には弁ヶ嶽(御嶽)があり、火立との距離は約500㍍です。

一帯は墓地になっていますが、石組の遺構がのこる周辺は草刈りが行われており、東方の中城湾を望むことができます。北東

方向には、うるま市の宮城島にある火立(遠見台)跡がありその距離は28㌔余りです。したがって、本島北部の太平洋側の

監視に関わる情報は、川田(宜名之郫)や天仁屋(バン郫あるいは針郫)から上原(宮城島)を経由してこの首里へと伝達

されていたようです。 石組は立火を行った跡と考えられていますが、同所に立つ片岩状の碑の表面には文字の痕跡が認められます。ここで、いったい どのような遠見が行われていたのでしょうか。おそらく、首里城直近の火立毛として重要な責務を負っていたことと推察されます。 天仁屋や上原にのこされたような方位を刻んだ石の存在は確認されていませんが、距離的には何らかの目安とすべき遺構が あっても不思議ではありません。 〔2019.11.28調査〕

|

|

《 宮古諸島 》 沖縄本島と八重山諸島の間に位置する宮古諸島は、宮古島、伊良部島、下地島、来間島、池間島、大神島、多良間島、水納島の 併せて八つの島嶼で構成されています。『宮古諸島の遠見台と烽火の制』〔文0289〕によると、下地島を除く七つの島々に遠見台の 遺構や伝承があり、これまで池間島と宮古島の2ヵ所(狩俣、島尻)について現況の確認を行いました。以下にその状況を示します。 |

| ● 池間遠見台(宮古島市池間) |

▲ 遠見台からの眺望(池間漁港) |

|

池間島は宮古諸島の最北に位置し、古くからカツオ漁によって栄えた海洋民の島です。民俗的にも古い伝承や習俗がのこされて

おり、オハルズ御嶽(大主神社)を中心とする深い信仰とムトゥと呼ばれる強い地縁の絆が今なおしっかりと根付いています。

遠見台は、御嶽やムトゥなどが集中する信仰の拠点に隣接した高台にあり、そこからは池間の港から池間大橋、宮古島、そして

伊良部島方面を見渡すことができました。現在、方位石(地元でピャイイスと呼ばれる)はありませんが、国指定史跡の案内板に

は昭和25〜26年頃まで存在していたことが記されています。 〔2017.11.28調査〕 |

| ● 狩俣遠見台(宮古島市狩俣) |

▲〈左〉方位石と大神島 / 〈右〉整然と置かれた方位石 |

|

狩俣は、平良と池間島を結ぶ幹線道路沿いの集落です。農業と漁業を主な生業とし、多くの遺跡があります。遠見台は集落の東の外れ、

目の前に大神島を望む標高約30㍍の高台で、大きな水道用タンクが目印となります。崖線に積まれた石垣の一角に50㎡ほどの広場が

あり、一面に丈の低い草が繁茂していました。石垣の前に立つと、大神島周辺の海を一望することができ、遠見の機能を十二分に発揮

できる環境であったことがよく分かります。 方位石は直径約60㌢、高さが25〜30㌢の歪んだ円盤状で、南側の一部がそぎ落とされたような不整形を成しています。現在は、 石垣近くの積み石に載せられた状態ですが、元からこの位置にあったかどうかは不明です。粗い石の盤面には放射状の線が複数本認められ、 大小の穴もあります。各線の間隔は均等ではないものの、全体の構成から推測して、おそらく方位を示す線ではないかと考えられます。 念のためコンパスを置いたところ、比較的太くて明瞭な1本の線が磁北の向きとほぼ一致しました。ただし、日和山に設置された方位石に 共通する十二支の文字、即ち具体的な方位を示す目印等は見当たりませんでした。別な標識を利用していたか、あるいは方位を読み取る ための特別な用具が使用された可能性もあります。 いずれにしても、この遠見台は近隣の大神島や池間島の遠見台とネットワークが形成され、大神島からは立火によって、また池間島からは 飛船により情報の伝達が行われていたようです。 〔2017.11.28調査〕 |

| ● 島尻遠見台(宮古島市島尻) |

▲〈左〉石垣から望む海 / 〈右〉石垣に組み込まれた方位石 |

|

島尻は狩俣から南東に3㌔ほど離れ、やはり農業と漁業を主な生業とする集落です。北向きの島尻漁港は大神島に最も近い港であり、

ここから定期船が通っています。遠見台は集落の北東の外れにあり、細い路地が下り坂になるところをヤマに分け入ってすぐの所です。

番所跡と思われる石敷きの小さな広場の先には石垣が連なっており、一部分だけ視界が開けた場所あって、ここで遠見を行っていたよう

です。付近に倒伏していた旧平良市教育委員会の案内板によると、かつては数名の遠見番が交替で任務に就いていました。 全体の雰囲気は狩俣とよく似ていますが、方位石の設置は全く異なっていました。それは、海を見渡す石垣のほぼ中央に設けられた幅 50㌢ほどの空間にすっぽりと水平に組み込まれていたのです。下部を含めた全体の形状は複雑で、盤面とその四方を加工したのではない かと考えられます。この石の特徴は、狩俣の方位石では確認されなかった明瞭な内円線(直径約24㌢)をもっていることです。その中に 方位線ではないかと推測される数本の線が見られますが、果たしてどうでしょうか。先の案内板には「方位を刻した針石(方位石)が設置 されている」と記されていますので、具体的な方位を示す何らかの標示があったようですが、確認できませんでした。 〔2017.11.28調査〕 |