3、昭和43年 5年に1回の祭礼

今まで集めた麻賀多神社予算書や決算報告書、御通知等の資料によると、この時期、神社御神輿の渡御は、昭和38年におこなわれた記録は残っていますがその次は5年後の昭和43年におこなわれ、その次の渡御はそのまた5年後の昭和48年若潮国体記念大祭の渡御と、5年毎に神社御神輿の渡御がおこなわれていたと思われます。

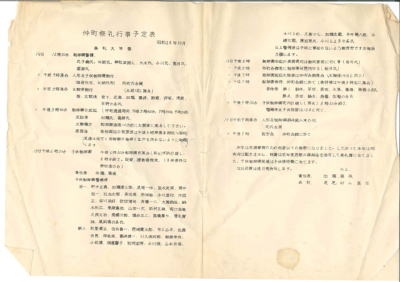

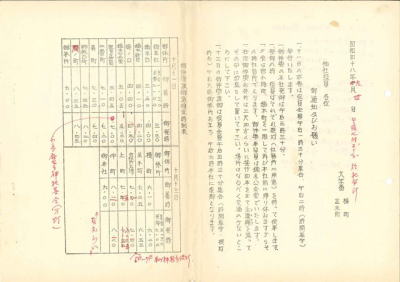

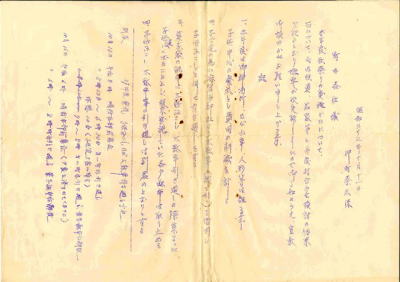

一方、氏子町仲町は、昭和38年仲町祭礼行事予定表には

「本年は交通事情のため例祭以下の御祭になりました。したがって御寄付は戴きません。経費は前年度若衆の繰越金を借用して祭礼費に当てました。子供御神輿祝儀は子供接待費に当てます。」

と書かれています。

「本年は交通事情のため例祭以下の御祭になりました」とあり、前年に続き御神酒所の引き廻しはおこなわれずに、人形の飾り付けと祭礼2日目の午後6時半からと3日目の午後7時半からの2回、子供御輿を練り歩くだけの祭礼でした。

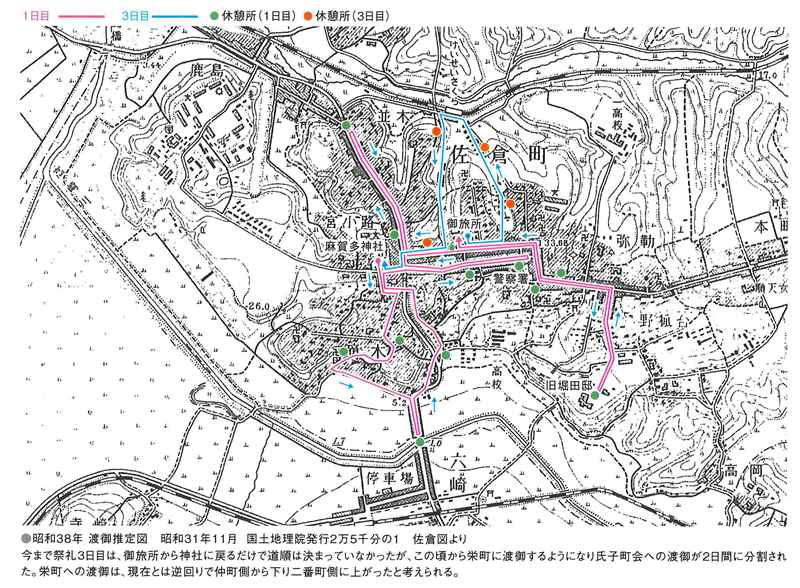

2 昭和38年 栄町への渡御

栄町への渡御については、鏑木青年会OBの方が「昭和35年に初めて栄町に渡御した」と言われていました。また、仲町の方からも「神社御神輿は、昭和35年頃坂を下りてきた。ただ、その頃は栄町には毎年行っていなかった」と言われていました。

この栄町への渡御について、残っている記録の中で最初に名前が出てくるのが昭和38年の御通知です。

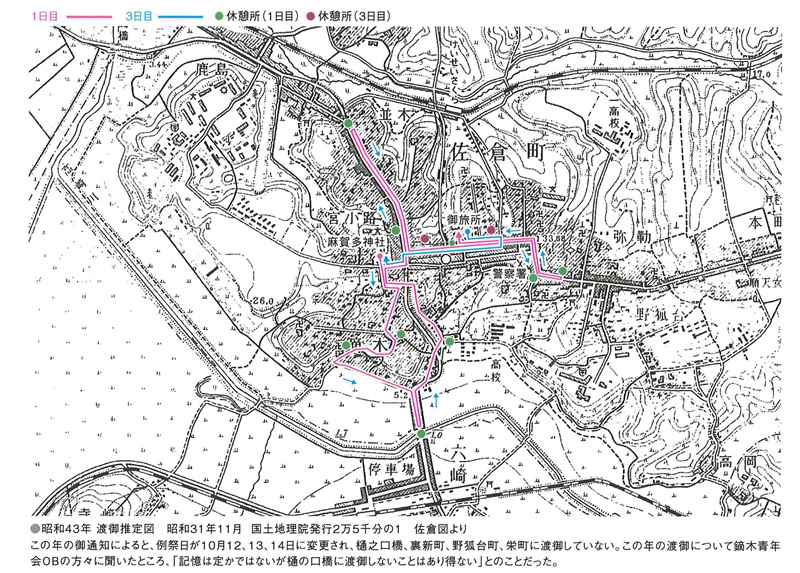

今回も祭礼初日に各氏子町会全部を渡御していた道順を、祭礼初日と祭礼3日目の2日間に分け、祭礼初日は鏑木町を渡御し裏新町の警察署前まで渡御し、横町まで戻り、並木町、二番町、肴町、野狐台町、間之町をぬけ御旅所に入り、祭礼3日目は、仲町、栄町、上町、御本社と道順ができ、初めて「栄町」の名前がでてきました。

ただ、現在は二番町側の坂を下り仲町側の坂を神社御神輿は登っていきますが、この時は昭和38年の仲町祭礼行事予定表によると 「仲町会館(仲町側の坂の中腹当たり)前に御神輿休憩所を作る」との記述があり、この予定表と御通知の時間割から推測すると、現在とは逆に仲町側の坂を下り、栄町に渡御し二番町側の坂を登り上町を通り神社に向かったと考えられます。

翌年、昭和37年10月11日に配られた仲町の「本年度秋祭り実施かたについて」では、

・本年度は、経費削減のため山車、御神酒所、人形等は組まず子供みこしと麻賀多神社から借用した太鼓車の引き回しを14日と16日の2日おこなう。

・今まで実施していた菓子袋の各戸配布を取り止め、祭礼に集まってきた子供達のみに配る。

・子供達の夕食の手配もおこなわない。

と書かれています。

祭礼をおこなう資金が集まらなくなってきたのか、前年は御神酒所の引き廻しをおこなうかどうかが話し合われ、結局、引き廻しはおこなわれましたが、この年は御神酒所の引き廻しはおこなわずに経費のかからない子供御輿を初日と3日目の2日おこなわれました。

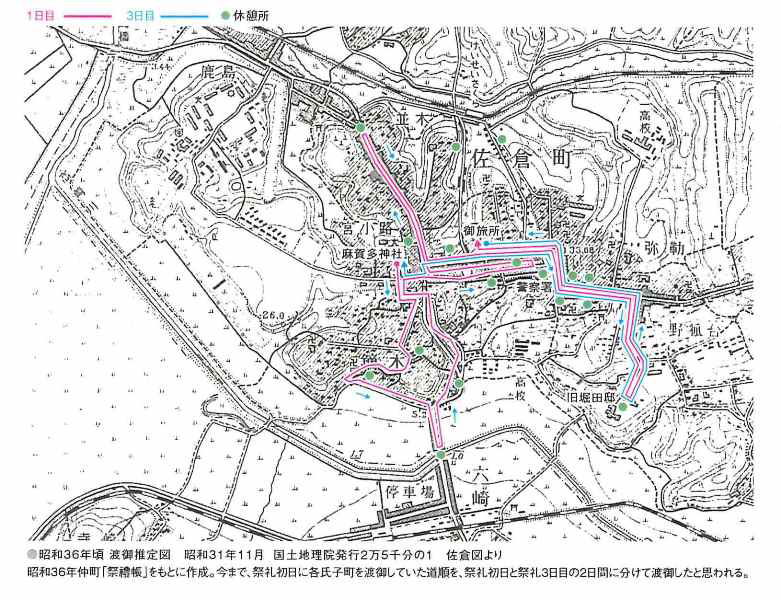

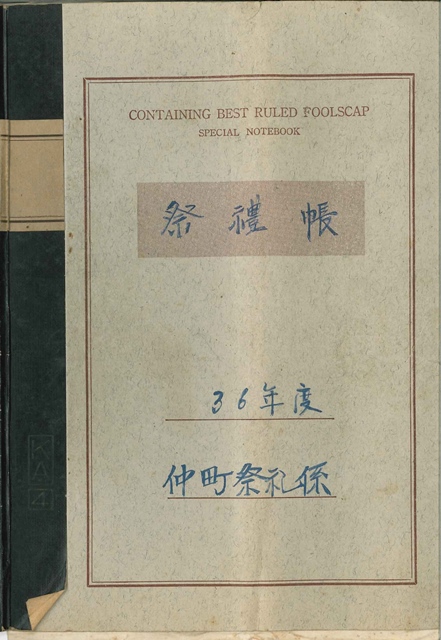

1 昭和36年 御神輿渡御が2 日間に分断か

昭和36年度

仲町祭礼係「祭禮帳」(昭和36年の仲町祭礼記録)によると、10月3日仲町会館でおこなわれた町内会議の議事録に

おみこしコース

14,麻 大正院へ行く途中から岩渕薬局 ひの口橋 鏑木旧道 公会堂 休憩 旧道 麻賀多(神社) 休 裏町 花屋 休 警察 裏町―藤川 二番町 御仮屋

16、二番町 新町―厚生園―神社

との記述があります。

省略された文字や誤字を直すと、

14日,麻賀多神社→大聖院へ行く途中から薬師坂をおり左にまがり岩渕薬局の方に進む→樋の口橋→鏑木旧道→鏑木公会堂で休憩→旧道→麻賀多神社で休憩 裏町→花屋で休憩→警察→裏町を戻り→並木町の藤川味噌店→二番町→御旅所

16日、御旅所→二番町→新町→厚生園→麻賀多神社

となり、この年の神社御神輿渡御の道順ではないかと考えられます。

今まで神社御神輿の渡御は、祭礼初日に鏑木町を渡御し、樋の口橋まで進み、一度神社に戻り、その後裏新町の警察署前まで渡御し、裏新町を戻り、横町、並木町、二番町、肴町、野狐台町、間之町をぬけ仲町の御旅所に入る道順でした。

そして祭礼3日目は、御旅所から神社へ帰るだけでコースは決まっていませんでしたが、この年の神社御神輿の渡御は、いままで祭礼初日に各氏子町会全部を渡御していた道順を、祭礼初日と祭礼3日目の2日間に分けて渡御したのではないかと思われます。

時代は高度成長期になり、鏑木町では停車場と鏑木町の間の田んぼは埋め立てられて宅地となり、今までの農業では生計を立てられなくなりました。また、氏子町会では敗戦より20年が経ち軍隊の撤収により、今まで軍隊に頼っていた商人の規模が小さくなり人を雇えなくなったり、お店をたたんだりして商人達の勢いがなくなっていきました。

このことで鏑木町や氏子町会の若者たちの大部分はサラリーマンとなり神社御神輿の担ぎ手や御神酒所引き廻しの若者達が集まらなかったのかもしれません。

また、当時は市街地を避けるバイパスか出来ておらず成田から船橋や千葉に抜ける自動車の往来が所得倍増計画等で激しくなり交通事情も加味し、5年に1回の祭礼だったのかもかも知れません。

昭和48年 仲町山車

昭和48年 御通知

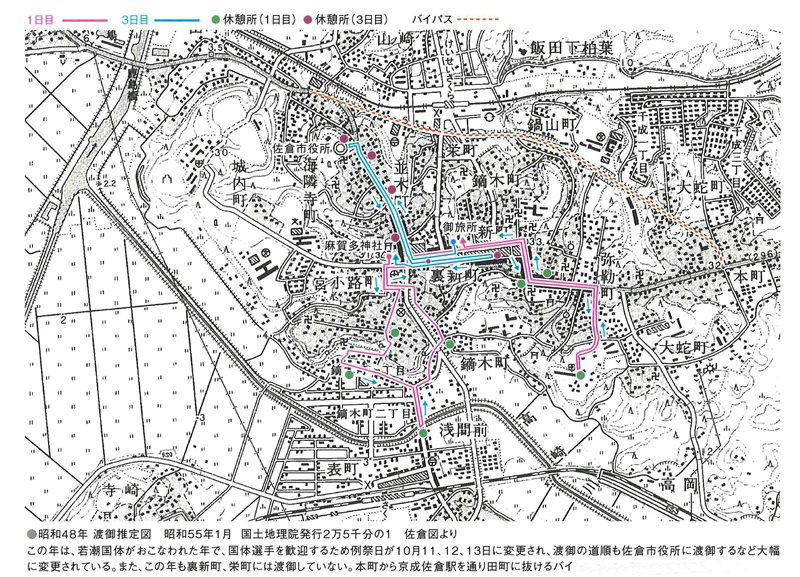

そのためか、例祭日は10月11日(木),12日(金),13日(土)に変更され、神社御神輿は今回も栄町や裏新町には渡御せず1日目は鏑木町を渡御した後、麻賀多神社に戻り夕食を取り、その後二番町、肴町、野狐台町、間之町、御旅所に向かう道順で、3日目は、御旅所を出た後、横町、並木町に渡御し、本町神明神社御神輿の後に市役所広場に行き国体選手を歓迎しその後、上町、仲町に御渡、神社に戻る道順と大幅に変更されました。

4 昭和48年「若潮国体」記念大祭

昭和43年の渡御以降、昭和47年までの4年間神社御神輿の渡御はおこなわれていません。そんな中、昭和48年は10月14日から19日の日程で「若潮国体」がおこなわれ、佐倉はレスリング会場になりました。佐倉市は、市をあげて国体選手を歓迎するために9月30日に神社社務所でおこなわれた祭礼打ち合わせに市長が出席し、協力を要請するなどし、麻賀多神社御神輿は5年ぶりに渡御します。

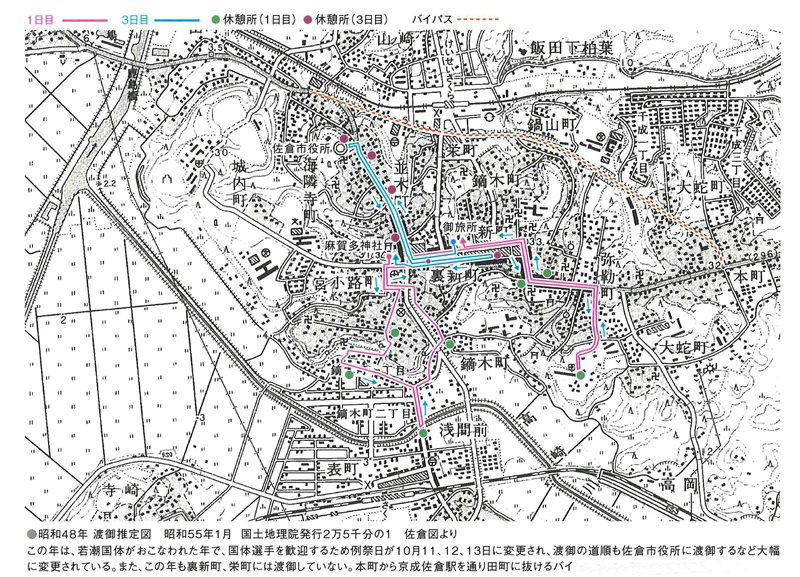

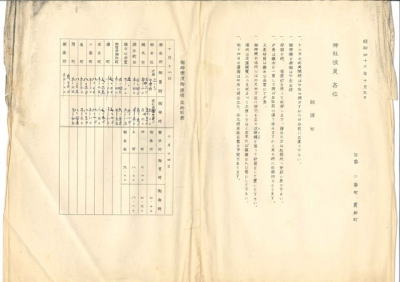

一方氏子町の山車、御神酒所等の引き廻しは、昭和43年仲町祭礼係「祭礼行事時間一部変更 追加行事のお知らせ」によれば、5年ぶりの祭礼ですが参加町会は仲町、袋町、野狐台町の3町会しかなく、それも2日目の13日(日)の午後だけで、引き廻しのコースは、仲町山車は午後1時30分より6時まで自町会の角から御旅所までを2往復、袋町と野狐台町御神酒所は午後1時に自町会を発ち、仲町をぬけ新町交差点まで行き御旅所で休憩後各町会に戻るだけだったようです。

また、昭和43年「仲町祭礼予定表」によると、この年の仲町祭礼は祭礼初日の12日は午後3時より午後5時まで子供御輿、2日目の13日は午後1時半より午後6時まで山車の引き廻し、3日目の14日は神社御神輿の接待の予定しかなく、交通事情が大きく影響していたのではないかと思われます。

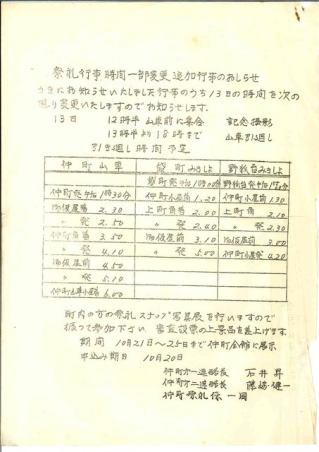

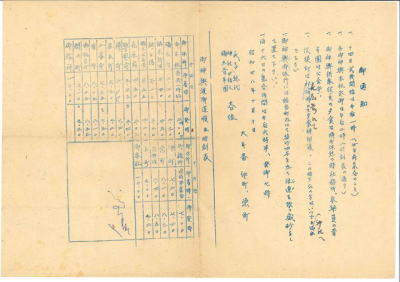

昭和43年の麻賀多神社例祭は、昭和38年以来、5年ぶりの渡御がおこなわれました。しかし例祭日が10月12日(土)、13日(日)、14日(月)に変更され、神社御神輿の渡御の道順は、

祭礼1日目は鏑木町を渡御した後、樋の口橋には行かずに麻賀多神社に戻りその後、裏新町には渡御せず横町、並木町と御渡し二番町、肴町、間之町まで渡御し野狐台町、厚生園には行かずに御旅所に向かいます。祭礼3日目の渡御は栄町の坂は下りずに仲町、上町、御本社と、今までの道順を大幅に縮小したコースに変更されています。

また、御通知には、

「御神輿のお休所には三尺四方位に笹竹をお立て注連縄(しめなわ)を張って砂盛をして下さい。場所は交通頻繁につき成るべく大通りでなく出来れば横道の入口等にして下さい。」

と書いてあり、祭礼3日目の渡御は午後7時より9時の2時間となっていて、交通事情が多いに影響していたと思われます。

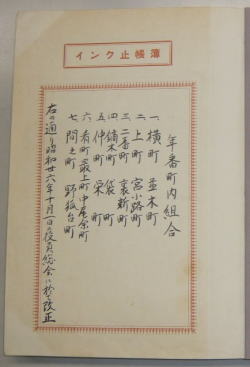

また、同じく昭和36年 仲町「祭禮帳」には、大年番についての記述もあり、今まで6組交代でおこなわれていた大年番が、この年より7組に改編された記述が残っています。

1,横町 並木町 の氏子総代及び町総代

2,上町 宮小路町 同

3,二番町 裏新町 同

4,鏑木町、袋町 同

5,仲町、栄町 同

6,肴町 中尾余町 最上町 同

7,間之町 野狐台町 同

この昭和36年大年番7組体制は、現在の祭礼でも同じ体制で続けられています。

いっぽう氏子町会側も、市の要請を受け、横町山車、二番町御神酒所は居囃子をおこない、仲町山車と宮小路町、並木町、袋町、野狐台町、栄町の各御神酒所は2日目には間之町より新町交差点まで行列を組んで引き廻しをおこなうなどして国体選手を歓迎しました。

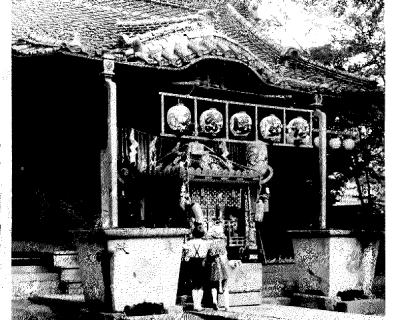

昭和40年代 神社御神輿は渡御がない例祭期間中

には拝殿に飾られていた

昭和36年 渡御推定図

佐倉の祭礼の歴史 昭和36年~昭和48年頃 衰退期

昭和43年 仲町祭礼係

祭礼行事一部変更 追加行事のお知らせ

昭和43年 御通知

昭和37年 仲町祭礼行事予定表

一方、氏子町の仲町では、同じく昭和36年の仲町「祭禮帳」の10月3日の議事録によると「御神酒所を組む事の是非」を議論している記述が残っています。実際には14日と15日に御神酒所の引き廻しをおこない、14日と16日は子供神輿で練り歩いた記録が残っていますが、当時、祭礼毎に山車、御神酒所の組立、解体、引き廻しに職人さんを雇っていたためこの経費が問題になったと思われます。

昭和36年度 仲町祭礼係 祭禮帳

Copyright© 2016 E kitazume All Rights Reserved

昭和48年 渡御推定図

昭和48年 宮小路町御神酒所

昭和38年 渡御推定図

昭和58年 年番帳 最初の頁

右の通り昭和36年10月1日の役員総会に於いて改正

と書かれている

敗戦により佐倉の軍隊が撤収され、今まで軍隊に頼っていた佐倉の商人達の勢いがなくなってきました。また時代は高度成長期になり、狭い佐倉の鉤の手の道に沢山の自動車が往来し始めてきます。

昭和43年 渡御推定図

昭和38年 御通知

昭和37年 仲町 本年度秋祭り実施かたについて