復興橋

1.はじめに

「復興橋」は関東大震災の復興事業で架設された橋で、横浜市が昭和7年に発行した「横浜復興誌」には178の復興橋がのっています。既にない橋や架けかえられた橋も多く(別項で書いた「復興45橋」が今も当初に近い形で残っている橋ということになります)、ここでは、「石崎川の橋」や「復興45橋」を除く橋について、その状況を確認してみます。なお、以下のように話を進めていきます。

- まずは川の確認です。なくなった川も多いので(暗渠化等)、まずは川単位で歴史を追ってみます。

- 橋については面白そうな橋についてコメントします。たとえば、親柱の意匠をかっての橋の親柱の意匠によく似せているとか、意外なことがあったとか、・・・。

※以下の確認では、横浜市がネットで公開している「三千分一地形図」(本文中では、「1:3000地形図」とも書いてます)を大いに参考にしています。ちょっとその地図の説明を(民間の略図も含め使えるものは何でも使ってますが、中心はこれです)。

「横浜市三千分一地形図」

横浜市が、旧都市計画法の成立を契機に都市計画策定の基礎資料として作成したもので、1921(大正10)年から詳細地形図測量に着手。ただその作業は1923(大正12)年の関東大震災や太平洋戦争の影響を受けており、基本的に昭和1桁、昭和20年代、昭和30年代の3世代の情報が残っていますが、抜けがあって2世代分しかない場所もあります。

2.川の歴史

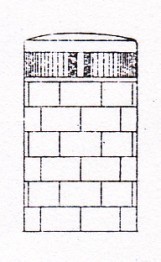

まず次の図を見てください。

「河川図」

- これは「復興橋」の関連河川の概略図(「河川図」)で、点線は今はない(or見えない)川です。多くの川がなくなっているのがわかります。

- 位置特定のために鉄道(JR、京急)も描きこんでみました(水色)。

なお点線の川は今はほとんどが道路です。

この図では見にくい部分もあるので、拡大図も併用しながら個々の川についてコメントしていきます。ということで、まず説明をはじめる「派新田間川」に関係する「北側拡大図」も示します。

「北側拡大図」

*「派xx川」の「派」について

最初の「派新田間川」がそうですが、「派xx川」という川があります。「派生」の派とかある程度想像はできますが、ネットで意味を確認してみました。

「水の支流、分流する、分かれた集団、一部を分けて遣わす」とあります。そーか、「さんずい」ですもんね、本家本元の使い方なんですね(なお、中国の古い辞書の〔説文解字〕の巻十一には、「別れたる水なり」とあるそうです)。

□「派新田間川」(「横浜復興誌」では「新田間川派川」)

○流路

- 「北側拡大図」の①+②。

*①の跡地は、大半が緑道。

○補足説明

- 昭和30年ごろまで、「新田間川」は横浜駅の西口を横切り(「北側拡大図」の④。正確な時期は確認できず)、その先の③を流れて海に注いでいた。つまり、④→③が「新田間川」の本流だった。

- 「派新田間川」は「新田間橋」のすぐ下流で「新田間川」から派生し(⑤の分流点から400mほど上流)、①、②の流れを経てまた「新田間川」に合流していた。

なおこの「派新田間川」の流路は、江戸末から明治初期の海岸線に近いと考えられる。というのは、流路の西側は「横浜道」に、北側は「旧東海道」に沿っているが、それらの道路は当時海岸線近くにあったからである。 - ②および③に関しては、「派新田間川」としては廃川になったが、「帷子川分水路」(平成9年完成)として今は使われている(それで実線表示)。

「帷子川分水路」は「帷子川」の治水のために設けられた水路で、旭区で「帷子川」から分水してトンネル形式で水を流し、「派新田間川」の②(+α:②の若干手前で開渠となって②に接続)および③のルートで海に注ぐ。

表にまとめると次のようになる。

| 変化時期 | 「新田間川」 | 「派新田間川」 | 「帷子川分水路」 |

|---|---|---|---|

| ~ 明治末/大正 *1 | 「新田間橋」付近まで | - | - |

| 明治末/大正 *1 | 現「新田間川」 +④+③ *2 | ①+② *3 | - |

| 昭和30年過ぎ *4 | 現「新田間川」 | ①+②+③ *5 | - |

| 平成9年 *6 | 現「新田間川」 | - | ②(+α)+③ |

*1:横浜開港時に横浜港から旧東海道をつないだ「横浜道」は3本の川を横切っており、それぞれに「石崎橋」(「石崎川」)、「平沼橋」(「帷子川」)、「新田間橋」(「新田間川」)がかけられた。「派新田間川」の成立は、以下にあげる内容から、明治41年を下限、大正11年を上限とする時期と考えられる。

- 明治41年の「市区改正横浜実測新図」では、このあたりは内海状態で「派新田間川」は存在しない(埋め立てがまだ進んでなかったと考えられる)←明治41年が下限の根拠。

- 大正11年測図の「1:10,000地形図」では、「北側拡大図」の①の流路があり、②の部分は沼状に続いて④と合流し③を経て海へという構造になっている(なお名前の記載はない)←大正11年が上限の根拠。

*現「派幸川」(⑤)の元となる水路もある(幅は今より広い)。 - 昭和4年測図の横浜市の「1:3,000地図」では、地形は大正11年の地形図と大きな違いはないが、「新田間橋」の下流の本流部分および①から②にかけて「新田間川」の名前があり、①、②は「新田間川」の派川の認識と考えられる(この地図では細かく川名の区別をしていないので「派」がついていない)。

- 昭和7年発行の「横浜復興誌」に「派新田間川」の分流部にかかる「木ノ花橋」の架設計画の記載があり、川名は「新田間川派川」(=「派新田間川」)で工事の着工予定が昭和3年4月となっている。

*下側の2項目は昭和になってからの確認事例だが、流れができた時点で名前もできたと考えるべきだろう。

*2:内海の埋め立てで、④と③が成立したと考えられる。なお東海道線の神奈川駅-程ヶ谷駅間の短絡線が明治31年に完成しており、内海の埋め立ては短絡線がある南側の地域で先行したと考えられる。

また短絡線は今の東海道線とほぼ同じルートのまっすぐな線で、その後東海道線は旧東横線高島町駅付近に設置された2代目横浜駅を通る南下して西行するルートに変わり、関東大震災後に今の位置に3代目横浜駅が設置されて今の東海道線のルートになる-ややこしや!

*3:埋め立ての進行につれて、①、②と逐次成立していった可能性があるが、時間関係の詳細はわからず。

*4:「横浜経済地図」では、昭和31年度版には④があるが、昭和35年版では④はなくなっている。

*5:④がなくなったことにより、③も「派新田間川」ということになった。

*6:平成9年は「帷子川分水路」の開通年で、工事完了はもっと早い。①部の埋め立ては、「帷子川分水路建設工事記念誌」によると昭和58年に工事が始まっている(工事完了年は確認できなかったが、工事内容から期間は短いと思われる)。なお、横浜市の小河川は暗渠化されることが多いが、「横浜経済地図」の昭和49年度版(多分製作された同地図のlatest)ではまだ開渠である。

※それにしても、2代目横浜駅の成立前後の状況がわかりにくい。初代横浜駅が1915年に移転して開業し、1928年に現在の場所に再移転して廃止と所在期間が短かいんで、最初からデータ量が少ないんですね。

□「埋立地掘割川」

○流路

- 「北側拡大図」の⑥。

*拡大図でもポタポタの点でしか表示できませんが、詳細は補足説明を。

○補足説明

- 今のポートサイド地区の運河で、岸壁から少し離れて東西方向の水路があり、その水路と横浜湾を結ぶ2本の南北の水路があって、水路全体をこう呼んだようです。

- 同川の橋として、「横浜復興誌」には南北方向の水路に各1の2橋と「万代橋」の合計3橋があがっています。

- 「万代橋」は「滝の川」が河口近くで90°西に曲がった地点にあって(「北側拡大図」の⑥の右の実線部)、親柱の表札は今は「たきのかわ」です。

かってこの部分はさらに東にのび、その掘割も「埋立地掘割川」の一部の認識だったので「横浜復興誌」の「万代橋」の川の名前が「埋立地掘割川」となっていると考えられます(「滝の川」は掘割にT字型に接続-その西側部分だけが今は残っている)。

川の名前が変わったのは、ポートサイド地区の開発時かそれ以前の「中央市場」拡張時(今の「青果市場」の部分で、この時掘割の東側が埋め立てられた)と考えられますが、どちらかは確認できませんでした。

*今の「万代橋」は、平成14年竣工です。 - 「高島水際線公園」から延びてくる貨物線の線路がポートサイド地区に渡ったところが、「寶橋」のあった東側の南北方向水路の河口部です(今も名残あり)。なお、南北方向水路(西側)は「ポートサイド中央」の交差点から北に延びる道路がその跡かと思うのですが、はっきりしませんでした。

□「派大岡川」(「横浜復興誌」では「大岡川」)

○流路

- 桜木町駅付近で「大岡川」から分かれ、石川町駅付近で「堀川」に合流する(合流点より上流は「中村川」で下流が「堀川」)-「河川図」参照。

*跡地は全て「首都高」。

○補足説明

- 「中村川」(南部台地北側)と「大岡川」(中部台地南側)の間の地域を埋め立てる過程で設けられた流路で、内側が「吉田新田」(1667年)、外側(の北半分強)が「太田屋新田」(1856年)。

「大岡川」関連では、「横浜復興誌」にのっている「復興橋」で川の名前が「大岡川支流」となっている橋がありますので、それらの川と橋を確認しておきます。

- まずは、「千保橋」です。「上大岡駅」の少し下流にレ点形にかかる「最戸橋」という2本の橋があり、この下流側の橋のたもと(右岸)に暗渠があります。地域名は「千保」であり、この暗渠がその支流の名残と思われます。写真をとってきましたので、それを示します(今の地図でも「大岡川」の右岸にちょっと切り込みが描かれ、暗渠が示されています)。

- 中央の四角の口が暗渠の排出口と思われます(左側の欄干が「最戸下橋」です)。

- この口の上のクリーム色の欄干が、暗渠にかかっていた橋の名残と思わます。

上の道路は当時のメインの旧道ですので、この橋が「千保橋」の可能性があります(写真ではわかりにくいが、向こう側にも同様に欄干の名残があります)。

- 次は、「宿前橋」、「十二天橋」のかかる支流です。「横浜復興誌」の両復興橋の所在地がいずれも「宿ノ前」で、「蒔田橋」と「井土ヶ谷橋」の間の旧同地区(左岸)の小川と思われ、昭和7年測図の地図にはそれらしき小川があります(この後昭和39年2月の修正版では川は埋め立てられている)。

すぐ下流の、「井土ヶ谷橋」と「清水橋」の間(Y校の横)にも小川があるんですが、旧地名が「下ノ前」なので、こっちじゃなく前者の小川でしょう。

□「櫻川」

○流路

- 「河川図」のように、片側は桜木町駅付近で「大岡川」に合流している。反対側は「北側拡大図」の(⑦)の流れで「帷子川」と合流している(この部分は、今は「石崎川」の一部の認識なのでカッコつきの⑦としました)。

カッコなしの⑦は今は「新横浜通り」です(ネットでは、市営地下鉄のために埋められたとなっています-確かにこの旧「櫻川」の下を地下鉄が通っています)。

○補足説明

- 鉄道開通時に海の中に作られた線路の内側に水路があり、その水路が元になっていると思われます。

- 「北側拡大図」で「石崎川」(実線部分)との交差部分がクランク状になっているのは、横浜駅(2代目)が移って来た時に流路が変更されたためで、それまでは十字状に交差していました(明治41年の民間地図)。

この時には、「石崎橋」もクランク状の交差部の上流部へ位置を変えました。その後横浜駅が再移転してもその位置のままとなっており、「横浜道」開通時に架けられた場所とはかなり違う場所となっています(なお、いま開港時の「石崎橋」の場所に近いのは「敷島橋」)。

※余談です。

下の写真は、「石崎川」と「帷子川」の合流点です。つまり、旧「櫻川」と「帷子川」の合流点ということになりますが、こんな場所が「横浜駅」のすぐ近くに何箇所もあります(向こうのビルが「高島屋」と「ジョイナス」です)。・・・、町づくりはやりにくいだろうなあ。

□「新富士見川」

○流路

- 「南側拡大図」の①(「南側拡大図」を下に示します)。

拡大しても短いですが、「大岡川」の「白金橋」のところから「駿河橋交差点」(「新吉田川」側の合流点)までの連続空き地が跡地です。

「南側拡大図」

○補足説明

- 当然「富士見川」があって「新富士見川」ということと思いますが、関東大震災の時点で「富士見川」は見当たりません。

明治10年の絵地図には、もっと下流に「中村川」と「新吉田川」を結ぶ流れがあり(「南側拡大図」④の「日ノ出川」と①の「新富士見川」とのほぼ中間で、「新吉田川」との合流点は今の「長島橋交差点」あたり)、その流れに「富士見川」とあり、この後なくなったことになりますが、さすがに今は「富士見川」の痕跡はさっぱりわかりません(明治15年の「迅速図」でも、同じ位置に水路があります-名前はありません)。

※「迅速図」とは

「日本において明治時代初期から中期にかけて作成された簡易地図」となってます。戦前は旧「陸軍」が地図を管理していたんですが、その管理体制が立ち上がる前に、緊急で作成した地図ということですね。

□「新吉田川」

○流路

- 「南側拡大図」の②。

跡地はほぼ「大通り公園」ですが、「阪東橋」から上流は「首都高」の下です。 - この後出てくる「吉田川」との境は、「日ノ出川」(「南側拡大図」の④)との分流点になります。

○補足説明

- 「吉田川」の上流部分を「新吉田川」と「新」つきで呼ぶという命名になっています。川は上流から流れていくのでちょっと変ですが、これらの川は基本的に埋め立て地の水路(運河)で、下流側から整備が進んでいったためかと思われます。

□「吉田川」

○流路

- 「南側拡大図」の③。

跡地はずっと「大通り公園」。前述のように、「新吉田川」との境は「日ノ出川」(「南側拡大図」の④)との分流点。

○補足説明

- 江戸時代、この地域を埋め立てた時に中央部に「中川」という川ができたという説明がいろいろな本にのっています。「吉田川」、「新吉田川」と似た位置と思えるんですが、川の継続性についてはよくわかりませんでした(明治前期の地図にはすでに「吉田川」とあるので、「中川」からの変化はもっと前ということになります)。

□「禅馬川」

○流路

- 「河川図」の一番下にチョット見えてますが、磯子区内に水源があって同区内で海に注いでいました(「掘割川」の少し西側で海に注いでいた)。

□「滝の川」

○流路

- 下流は「河川図」では実線ですが(開渠)、2本の流れの合流点(「境橋」地点)から上流はいずれも暗渠になっています(下側の流れは普通「反町川」というようですが、「横浜復興誌」では「滝の川」となっています-あまり細かく区別してないんですね)。

○補足説明

- 「境橋」は、2本の流れが合流する直前にある国道1号の橋で、「横浜復興誌」には、東側が「境橋A」、西側が「境橋B」(「反町川」のほうです)となってました。下流側からやっと橋だったのかなと認識できる状況で、下の写真はその下流側から見たものです。左が「反町川」からの流れで、右が「滝の川」の本流なんですが、・・・、三つの穴のようにも見えます。

□「千代崎川」

○流路

- 「河川図」のように、根岸の南部台地に発して、台地の南を流れて「小港」で海に注いでいました。

○補足説明

- ずいぶん前に下水道になったのですが、その蓋(=道路)の文様や並行する道路との境目の段差などが古いまま残っていて、変な風情があります(失礼。ネットでも、変わっていると言う方が多いようです)。

- こういう20cm位の幅の文様の繰り返しが続く道路(蓋)です。こういうのが昔は他にもあった記憶があります。

- 少し高い左が旧河川跡の道路、右が元からの道路で、この段差がずっと続いていきます。

□「日之出川」

○流路

- 「南側拡大図」の④。

山手へのぼる「横浜駅根岸道路」の1本海側の道路が該当します。

3.橋について

まず一覧表を示し、次に個々の橋の説明に移ります。橋の量が多いので、一覧表ではコメントを付けた橋だけを単独の行とし(若干例外あり)、その他の橋は名前だけを横に並べています。なお、並べる順番は河口側からです。

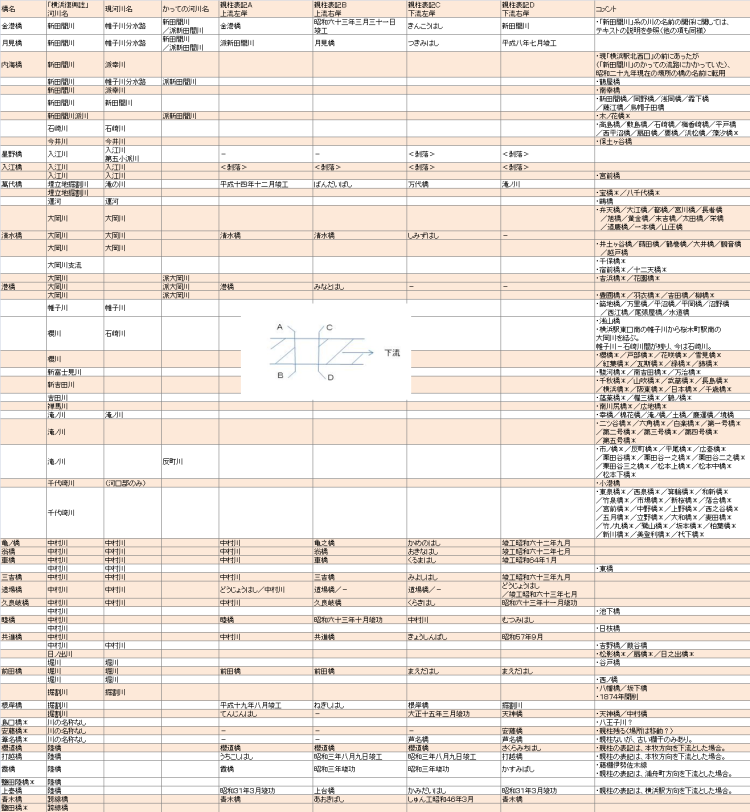

<復興橋の表>

*名前の後ろに*のついた橋は、「現存しない橋」あるいは「外からは現存するとわからない橋」です。したがって、暗渠化された「千代崎川」の「復興45橋」(関東大震災の復興計画で架設され現在も残っている橋)は外からはわからないので*をつけ、一方「派大岡川」の「港橋」は橋の躯体が残っているようにみえるので*をつけないというような恣意的なマーキングになっています(また、記念保存等で橋の一部が別の場所に残っている場合は*付き)。

それでは、個々の橋のコメントです(橋の後ろのカッコ書きの川名は「横浜復興誌」の内容を基本としていますが、同誌があまり「派」をつけていないのでそこは補っています)。

□金港橋(新田間川)

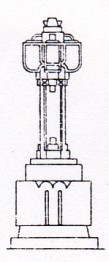

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 横浜駅のすぐ北、「帷子川分水路」の河口近くにあります。

- オリジナルとは全く違います。

□月見橋(新田間川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 「金港橋」から20m位上流にあり、「金港橋」同様、今は「帷子川分水路」にかかる橋ということになります。

- オリジナルに似せようとしています。

□内海橋(新田間川)

○コメント

- かっては現「横浜駅北西口」の前にあったが(かっての「新田間川」の流れにかかっていた)、昭和二十九年横浜駅西口の先の今の場所の橋となった(今かかる川は、正確には「派幸川」)。

□星野橋(入江川)

○コメント

- 中央図書館で見つけた市のガイド誌にあった「入江川第五小派川」という川の正式名がすごい!「入江川」は、「鶴見区東寺尾付近を源として西に流れ、神奈川区西寺尾付近でJR横浜線と平行して南に流れを変え、大口商店街横を通って神奈川区子安通りで6派川の運河に分かれ、横浜港に注いでいます。」という川ですから、「星野橋」は5番目の小派川にかかる橋ということでしょうね。

前記ガイド誌でこの川の名前を見た時には、思わず『やりすぎじゃねー?』とつぶやいてしまいましたが、派川名の番号は上流から順番に振る等のさらに細かい命名ルールもありそうで、・・・(知っているわけではありませんがありそうな気がします)。 - なお橋の場所は「東神奈川」駅の近くの星野町です。

□入江橋(入江川)

○コメント

- 所在地は、「京浜東北線」の「新子安駅」の少し横浜より、「国道15号」(「第一京浜」)が「入江川」を渡るポイントです。

- 親柱の橋名等の表記プレートが全て剥落しているので気になりました。

4柱全てないのでいたずらではないように思うんですが、・・・、理由がわかりません。

□萬代橋(埋立地掘割川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 場所は「横浜中央市場」の「水産市場」と「青果市場」の間です。

- オリジナルに似せようとしています。

- 「かながわの橋100選」に選ばれています。

□清水橋(大岡川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 場所は「京浜急行」の「南太田駅」の近くでY校の横です。

- 親柱の意匠は少し簡単になって、・・・、こういうのを微妙っていうんでしょうね。

□港橋(派大岡川)

○欄干部の紋章

○コメント

- 場所は「横浜スタジアム」と「横浜市役所」の間の道が「首都高」をまたぐ場所です。

- 「派大岡川」は今はない川で、「港橋」は欄干の片側の名残が残っている橋(?)なんですが(「首都高」は「派大岡川」の元の川底にあり、道路の地上出口の庇の部分に橋の片側が残る)、残っている欄干の部分に上の紋章があるんです。これなんでしょう(どこの紋章)?

□亀ノ橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 「石川町駅」のすぐ上流の橋です。

- オリジナルに似せようとしています。

- 中村川の橋の多くは昭和60年前後にかけなおされ、親柱の意匠は大半はオリジナルに似せる方向で作られているようです(この後続々とでてきます)。川の上にある高速道路(首都高神奈川3号狩場線)がそのころ開通しており、高速の建設時に一斉にかけなおされたんですね(昭和60年だから事情を知っている人は多いでしょう)。

高速道路建設は大規模工事ですから、下の小さな橋の整備予算もあったんでしょうかね(時期は、・・・、バブルのちょっと前か)。

□翁橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 場所は「亀ノ橋」のすぐ上流です。

- オリジナルに似せようとしています。

□車橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 「翁橋」の上流の橋で、「横浜駅根岸道路」が山手の丘にのぼる手前、「中村川」を渡る地点の橋です。

- オリジナルに似せようとしています(こっているので特に尊敬ですね)。

□三吉橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 「横浜橋」の商店街からまっすぐにくるとこの橋となります。

- オリジナルに似せようとしてます。

□道場橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 「掘割川」との分流点から一本下流側の橋です。

- オリジナルに似せようとしています。

- この橋は、何といっても名前の由来が気になりますが、今のところ情報がありません。

□久良岐橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 「掘割川」との分流点の下流側にある橋です(以前は「掘割川」と反対の北側には「新吉田川」がのびていて、・・・、川の交差点状態だったわけです。

- この地点、「中村川」は交差点の横断歩道のようにすぐ下流に「久良岐橋」、すぐ上流に「池下橋」がかかっていますが、「掘割川」と「新吉田川」側は数十m離れて「中村橋」と「千歳橋」があります(「千歳橋」はありましたですが)。

この理由は、「中村川」は江戸時代に開削された川で丘陵にそってゆるやかにカーブしていますが、道路はまっすぐで川から少し離れているからですね(特に「新吉田川」側の道路は碁盤の目状)。一方、「掘割川」や「新吉田川」はまっすぐに流れており、道路も川の横に設けられているので、橋は川の交差点のすぐ横にあるということでしょう。 - 地図を見ていて変なことを発見しました。「1:3000地図」の昭和39年版の「池下橋」の名前が「地下橋」になってます。誤植でしょうね(古い地図も、今の橋の親柱も「池下橋」とありますから)。

- オリジナルによく似せようとしてます(尊敬)。

□睦橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 「池下橋」の上流で、国道16号が「中村川」を渡る場所になります。

- オリジナルによく似せようとしてます。

□共進橋(中村川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 場所は「睦橋」の上流です。

- オリジナルと全く違います。なぜなんですかね(これだけ違うと、何か理由があって別のデザインを採用したように思えるんですが)。

- 明かりがついているのを確認したわけではないですが、照明機能が現役と思われます(照明器具を確認)。

このあたりの他の橋(たとえば「日枝橋」)も照明機能がいきているように見えます。古い橋ではダメになっていますので、かけなおしたときに街灯機能をいかしたということでしょうか。

□前田橋(堀川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 場所は、元町の横、「中華街」からの「南門シルクロード」が「堀川」にかかるところにあります。

- 交通機能面から(たとえば道路幅への影響とか、見通しとか)太い親柱は止めたという感じですかね。

□根岸橋(掘割川)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 場所は「掘割川」のちょうど真ん中あたりです。

- オリジナルに似せようとしています。

最後に、川の説明ができなかった橋等です。

□島口橋(今はない橋)

○コメント

- 場所は「横浜復興誌」には「中区八王子地先」とありますが(今の「本牧元町」)、川名と橋名がのっている地形図はありませんでした。

- 中央図書館の「中区」の「地誌」の棚で、「八王子川」という川名がのったこの地域の略図をみつけました(他の川名はなし)。

名前からこの地域ではそれなりの川だったと思われ、橋も「八王子川」にかかっていた可能性はあると思います。

□安藤橋(今はない橋)

○コメント

- 「磯子二丁目」地区内の国道16号沿いに橋の記念の案内板があって親柱も横にあり、その案内板の横のマンションは「xx安藤橋」という名前でした。

このあたりにあったんでしょうね(このあたりは、昭和20年代後半から30年代位にかけて大きく変わっているのでそのころ川がなくなったんでしょう)。 - 川は磯子の丘陵地帯から流れでている小川です。名前はわかりませんでした。

□芦名橋(今はない橋)

○コメント

- 「磯子二丁目」地区に国道16号の「芦名橋交差点」があり、その横に川の跡地と思われる公園があります。また、その公園の入口には欄干の名残が少し残っています。

- 川は磯子の丘陵地帯から流れでている小川で、名前はわかりませんでした。なお、地図を見ると「安藤橋」がかかる川とは別の川で、こちらの方がより「掘割川」に近い位置です。

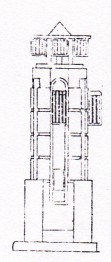

□霞橋(陸橋)

○現親柱と「横浜復興誌」内の親柱イメージ図

- 横浜市民の永遠の眠りの場所、「久保山霊園」の登り口の交差点の近くにあります(登りの道と交差している「藤棚浦舟通り」がちょうど峠を越えるところを、それをまたいでかかっています)。

話が脱線しますが、「久保山霊園」は、総面積は12万6213㎡で横浜スタジアム5つ分ほど、お墓は1万3940基(建っているお墓の数ではなく、建てられる区画の数)だそうです(「はまれぽ」による)。広い霊園は郊外にいくらもあるでしょうが、大きくて墓があれだけゴチャゴチャしているところはあまりないと思います(失礼な言い方ですみません)。

霊園内の「久保山斎場」の西側には馬蹄形の窪地があって底に墓地が林立していて(丘の尾根道の片側の斜面が霊園なんですが、斜面にうねりがあって大きく窪んでいるところがあるんです)、私は嫁さんの実家の墓へいくのに蹄の反対側の縁を通るので東側の崖から下を(中を)見下ろすことになります。この時に高いところから下を見る時のあの浮遊感を感じるんですが、何せ下が林立する墓石群という景色ですからねえ、・・・。 - 見比べていただくとわかるように、オリジナルのイメージ図にはあるんですが今は照明の意匠の部分がありません(そのため照明の意匠に気付かず、「復興45橋」の説明ではこの橋をもらしてしまいました)。ウーン、いつなくしたんだろう。戦争の時ですかね。

親柱の上部に、照明の意匠をなくした跡を埋めたと思われる白い丸い部分が見えます。 - 「かながわの橋100選」に選ばれています。

□鹽田陸橋&鹽田橋(橋の名前が残っていない)

○コメント

- 場所は、「国道16号」が「国道1号」にぶつかる西区の「浜松町交差点」のすぐ手前、「帷子川」を渡り、「東海道線」をまたぐ地点になります。

- 「横浜復興誌」の復興計画には、「東海道線」をまたぐ「鹽田橋」、「帷子川」にかかる「尾張屋橋」、その両者をつなぐ「鹽田陸橋」という三つの橋の名前があがってるんですが、昭和8年の横浜市の地図では、3者は連続的に描かれていて名前は「尾張屋橋」しかありません。同じ場所ですから橋が連続したつくりになるのは納得ですし、「横浜復興誌」の計画でも、有効幅員は全幅、車道、歩道と全て同じですので、計画段階から連続した作りが想定されていたと考えられます。

あーそうか、橋のある地面の管理者が違うからですかね。電車と川と普通の土地とそれぞれ管理部門が違いそうです。現時点でこれ以上追求できないので、この検討はここまでにしておきます。 - 今はみんなひっくるめて「尾張屋橋」としか呼びません(昔もそうだったような気がします)。